大夏(407年-431年)是十六国时期铁弗匈奴赫连勃勃建立的政权。公元407年6月,赫连勃勃自认为其乃夏后氏之苗裔,在高平(今宁夏固原市)自称天王、大单于,建号“大夏”,改元“龙升”,仿照中原汉族王朝的政制,设置百官,大夏国于是建立。因其建立者赫连勃勃的民族和姓氏,故又称胡夏或赫连夏。

本页面主要目录有关于大夏国的:国号、历史、疆域、人口、内政、外交、经济、文化、社会、君王年表等介绍

大夏(407年-431年)是十六国时期铁弗匈奴赫连勃勃建立的政权。公元407年6月,赫连勃勃自认为其乃夏后氏之苗裔,在高平(今宁夏固原市)自称天王、大单于,建号“大夏”,改元“龙升”,仿照中原汉族王朝的政制,设置百官,大夏国于是建立。因其建立者赫连勃勃的民族和姓氏,故又称胡夏或赫连夏。

本页面主要目录有关于大夏国的:国号、历史、疆域、人口、内政、外交、经济、文化、社会、君王年表等介绍

大夏国

赫连勃勃、赫连昌、赫连定

统万城(413年-427年)、上邽(427年2月-428年2月) 、平凉(428年2月-431年)

赫连勃勃

铁弗匈奴

长安(今西安)、幽州(今内蒙古杭锦旗东南)

公元407年

公元431年

鲜卑语

150万左右

赫连氏本匈奴南单于后裔,内徙附汉后改姓刘。前秦瓦解后,刘卫辰势力发展,据有朔方之地。晋太元十六年(391年)北魏攻杀刘卫辰,其子赫连勃勃投奔后秦,为安远将军。晋义熙三年(407年)赫连勃勃叛秦,袭杀岳父、后秦高平公没弈干,并有其部,建立大夏政权。大夏初立时,赫连勃勃采取不固守一城的游击战术,蚕食后秦的岭北地区,将其统治区域向南推进到杏城、安定一线。夏龙升七年(413年),赫连勃勃改元凤翔,筑都城于朔方水北、黑水之南,以“统万”为名。同时,把改汉朝皇室之“刘”姓为“赫连”氏。夏凤翔五年(417年),赫连勃勃夺取关中,进入长安,并于次年筑坛于灞上,即皇帝位,改元昌武。

真兴七年(425年),赫连勃勃病逝,庙号世祖。赫连昌继位,改元承光。承光三年(427年)北魏进攻大夏,攻破统万城,赫连昌逃往上邽,次年被北魏俘虏,赫连定即帝位,改元胜光,在北魏的攻击下向西转移,胜光四年(431年)攻灭西秦,同年被吐谷浑生擒,大夏政权灭亡,历时二十四年。

大夏国疆域鼎盛时期包括今陕西秦岭以北,内蒙古河套地区,山西西南部及甘肃东南部,境内人口因疆域变化频繁,数量极不稳定,最盛时有150万人左右。大夏国政治制度在赫连勃勃时期逐渐从匈奴旧制转化为汉制,继承秦汉三公九卿制,并设门下、中书、尚书三省。大夏国实行部落制和配兵制为主的军事制度,建立之初,即与周边民族及政权处于不断的兼并战争之中。大夏国农耕业和游牧业并重,手工业设有专门的官府作场,并设“将作大匠”管理百工,“百炼钢刀”技术闻名于世。铁弗匈奴是大夏国的统治民族,内迁后与汉族长期杂居共处,逐渐汉化,形成胡汉杂糅的状况。

义熙三年(407年),赫连勃勃建立政权,自谓“其先祖夏后氏之苗裔”,故称大夏天王、大单于,建元“龙升”,国号“大夏”。对于取“大夏”为国号的原由,赫连勃勃曾这样阐述过自己的抱负:“朕大禹之后,世居幽、朔。祖宗重晖,常与汉、魏为敌国……今将应运而兴,复大禹之业,卿以为何如?”真兴元年(419年),赫连勃勃令人刻《统万城铭》,颂其功德,碑文载“昔在陶唐,数钟厄运,我皇祖大禹以至圣之姿,当经纶之会……海代晏然,物无异望于下。”赫连勃勃将含义本为“胡父鲜母”的铁弗氏归宗于华夏始祖之一的夏后氏名下,将铁弗匈奴的族属变为华夏支脉,以拥有华夏正统身份。

铁弗匈奴的族源

夏国的始祖,诸史皆追溯至赫连勃勃的曾祖刘虎。刘虎原是南匈奴左贤王去卑的后裔。东汉时期,匈奴内部发生分裂,南匈奴入塞附汉,北匈奴远徙漠北,后离开蒙古草原西迁,鲜卑大规模地南迁西徙,占据了北匈奴曾经盘踞的漠北地区,建立起一个强大的军事部落联盟。檀石槐死后,鲜卑部落瓦解,从中分离出一支拓跋鲜卑。拓跋氏经过几次南下,与在代北一带活动的南匈奴去卑之子诰升爰部成为紧邻。于是,迁居草原中、西部的鲜卑就与留居及重新返回塞外的南匈奴等错居杂处,出现了鲜卑与匈奴等族融合的后代,铁弗匈奴即其一。“铁弗”的含义,《魏书》卷95《铁弗刘虎传》载“北人谓胡父鲜卑母为‘铁弗’”。从《魏书·铁弗刘虎传》始称刘虎为“铁弗”来看,铁弗匈奴正式形成应在刘虎之时。

铁弗匈奴的早期历史

刘虎时期,铁弗匈奴活动于代北一带,居于新兴郡虑虒县之北,后因被拓跋鲜卑和西晋刘琨联合攻击,就离开了活动多年的晋北老家,西渡黄河,迁居于朔方,后铁弗匈奴主要在此。为了谋求自存,铁弗刘虎依附于势力不断强盛,当时已在平阳建都的汉政权。此后,铁弗匈奴及部众在拓跋鲜卑的打击下,再次被赶走出塞。至刘卫辰时期,在前秦苻坚的帮助下,又重新据有朔方,并对朔方地区实施了经营和开发。《魏书》记载,“坚自至朔方,以卫辰为夏阳公,统其部落。卫辰以坚还复其国,复附于坚……卫辰奔苻坚,坚送还朔方。”铁弗匈奴时期的“朔方”为西汉“朔方刺史部”区域,包括朔方郡、五原郡、上郡、西河郡、北地郡,大致为今内蒙古中部、宁夏回族自治区、山西北部。铁弗刘卫辰在苻坚的支持下,势力不断扩张,逐渐成为朔方地区一支不可忽视的力量。前秦灭亡之后,刘卫辰的实力仍然得以保存,周边建立的政权都对其极力笼络。太元十一年(386年)十月,西燕慕容永拜卫辰为大将军、朔方牧、节制河西诸军事。后秦姚苌亦遣使与卫辰结好,拜其为大将军、大单于、河西王、幽州牧,节制北朔杂夷。卫辰部落逐渐强大起来,史载,“及坚国乱,遂有朔方之地,控弦之士三万八千”。

赫连勃勃崛起

淝水之战后,公元386年,拓跋珪重建代国,称王,旋改国号为魏,史称北魏。这一时期的铁弗刘卫辰仍在扩大自己的势力,成为北魏拓跋珪的一个强敌。公元391年,魏军大破卫辰于铁歧山,杀卫辰,“诛卫辰宗党五千余人,皆投尸于河”,卫辰部落为魏所灭。年仅11岁的卫辰之子赫连勃勃侥幸逃脱,投奔鲜卑叱干部(《资治通鉴》作“薛干部”)。叱干部首领他斗伏欲将赫连勃勃送给魏国,被其兄阿利制止。他斗伏因惧怕魏国,不敢听从阿利的劝谏。阿利派遣勇士在执送途中将赫连勃勃救出,送给后秦将领高平公没奕于(《资治通鉴》作“没亦干”),没奕于“妻之以女”。由于赫连勃勃身材魁梧,仪表俊美,性情聪慧善辩。秦王姚兴亦“见而奇之,深加礼敬”,拜赫连勃勃为骁骑将军,加奉车都尉,且常与他讨论军国大事,对他的恩宠甚过有功勋的旧臣。

后秦皇初四年(397年),姚兴讨伐为魏所攻降而后叛的鲜卑叱干部,把后秦的疆域向北扩展到上郡,形成了势力范围:“南至汉川,东逾汝、颍,西控西河,北守上郡。”对于铁弗匈奴故地朔方,后秦并没有太多的精力去经营。大约在弘始四年(402年)以后,姚兴将后秦所控制的刘卫辰旧部配给赫连勃勃,加封安北将军、五原公,配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落,使其镇守朔方。这样,赫连勃勃在后秦姚兴的帮助下,又回到其父祖经营了多年的地方。赫连勃勃回到朔方之后,很快就在其周围聚集了许多其父原有的旧部,不断扩大自己的势力。

大夏国建立

公元407年,后秦与北魏遣使通好。赫连勃勃知道姚兴与自己的世仇北魏交好后,意欲叛秦。当时正值柔然社仑献马八千匹给姚兴,经过大城时,赫连勃勃予以扣留,同时召集自己的部众三万人伪装在高平川打猎,袭杀其岳父——后秦高平公没奕于,兼并其部众,众至数万。同年6月,赫连勃勃自认为其乃夏后氏之苗裔,在高平(今宁夏固原市)自称天王、大单于,建号“大夏”,改元“龙升”。仿照中原汉族王朝的政制,设置百官,大夏国于是建立。

新建立的“大夏”政权,面临淝水之战后的分裂割据,北有强大的柔然,东与其世仇拓跋魏隔河相望,西有西秦乞伏氏(385-431年)、北凉沮渠氏(401-439年)、南凉秃发氏(397-414年),南有后秦姚氏(384-417年)。为了发展,夏国将进攻的目标和对象锁定在日益衰弱的后秦关中地区。在夏国建立的第一年,赫连勃勃首先对活动于其南三城(今陕西延安境内)一带、隶属后秦的鲜卑叱干部发动进攻,攻破其部,降其众以万数。首战告捷,赫连勃勃接着进攻后秦三城以北,取得胜利之后,部将劝其定都高平。赫连勃勃并未采纳,他认为最妥善的战略方针是以“游食自若”的方式,逐渐蚕食后秦的领土,“不及十年,岭北、河东”就会尽为夏政权所有,然后“待姚兴死后,徐取长安”,这就是赫连勃勃夺取关中的战略。此后,赫连勃勃就采取不固守一城的游击战术,按计划蚕食后秦的岭北地区,致使“岭北诸城门不昼启”。

修筑都城统万

随着赫连勃勃不断的东征西讨,其势力不断增强。在不到十年的时间里,赫连勃勃按既定的战略,先后消灭秦军近十万人,抢掠人口两万多户,牲畜财产不计其数,将其统治区域向南推进到杏城、安定一线。在这种形势下,赫连勃勃开始改变以前不专一城,游击作战的策略,于夏龙升七年(413年)三月,改元凤翔,以叱干阿利为将作大匠,征发岭北夷、夏十万人,筑都城于朔方水北、黑水之南。自谓“方统一天下,君临万邦,可以‘统万’为名”。

同时,赫连勃勃改其汉朝皇室之“刘”姓为“赫连”氏,铁弗匈奴刘姓源于汉朝同匈奴和亲的历史,勃勃认为“其祖从母姓为刘,非礼也”,改赫连氏的理由是“帝王系天为子,其徽赫与天连也”。

攻占关中及称帝灞上

夏凤翔五年(417年),东晋权臣刘裕率领大军攻下后秦长安,但因急于回洛阳策划篡夺东晋政权,故留其次子刘义真(时年十二岁)镇守长安,自己则东还。赫连勃勃趁机夺取关中,进入长安。夏凤翔六年(418年),赫连勃勃筑坛于灞上,即皇帝位,改元昌武。至此,赫连勃勃多年的愿望实现,大夏国走到了极盛时期。史书记载其最强盛时期的疆土:“南阻秦岭,东戍蒲津,西收秦陇,北薄于河......其地不逮于姚秦,而雄悍则过之矣”。大夏之疆域大概包括今陕西秦岭以北,内蒙古河套地区,山西西南部及甘肃东南部。

赫连勃勃实现目标后,群臣请求定都于此,他拒绝了这一建议:“朕岂不知长安历世帝王之都,沃饶险固!然晋人僻远,终不能为吾患。魏与我风俗略同,土壤邻接,自统万距魏境才百余里,朕在长安,统万必危,若在统万,魏必不敢济河而西。诸卿适未见此耳。”最终在勃勃的坚持之下,放弃定都长安。次年二月,勃勃在长安置南台,以其太子赫连璝领大将军等人镇守长安,自己返回统万,改元真兴。离开长安之后,赫连勃勃为了能“登之以望长安”,真兴二年(420年)十月于统万城南山起冲天台。真兴六年(424年),勃勃因其宫殿大成,令人勒石刻铭,歌颂其功德,此铭即夏国历史上的《统万城铭》。

由盛转衰

在自长安返回统万城后,赫连勃勃联合沮渠氏北凉,不断对西秦进行骚扰,试图将其势力向西发展,西秦多次向北魏遣使求和,请求出兵攻打夏国。赫连璝坐镇长安,部众逐渐强盛。夏真兴六年(424年),赫连勃勃打算废太子赫连璝,重立酒泉公赫连伦为太子。冬十二月,赫连璝得知自己即将被废的消息之后,领兵七万北上攻打赫连伦。赫连伦率骑兵三万拒之,双方战于高平,赫连伦战败而死。赫连勃勃另一个儿子太原公赫连昌率骑一万,杀赫连璝而兼并其众八万五千,返归统万,夏国这场内部的权力斗争最后以赫连昌被立为太子而告终。

真兴七年(425年)七月,赫连勃勃病重,八月,赫连勃勃死于永安殿,埋葬于嘉平陵,庙号世祖,时年45岁。赫连勃勃第三子赫连昌继位,史载其“身长八尺,魁岸美姿貌”。赫连昌继位后改元承光。夏国的内乱以及赫连勃勃之死,使得强盛一时的夏国开始呈现出衰弱的迹象。承光二年(426年)春正月,秦王乞伏炽磐再次遣使至北魏,请求北魏派兵攻打夏国。北魏逐渐集中力量向夏国进攻。

政权覆灭

大夏承光二年(426年),北魏乘大夏内乱,分两路突袭大夏蒲阪和陕城,大夏蒲阪守将不战而退至长安,长安守将闻讯亦弃城而逃,北魏不战而据有蒲板、长安。与此同时,拓跋焘率兵二万出征,直趋夏国都城统万城。夏主赫连昌出城迎战即败,魏军掠城周居民万余户迁徙平城,得牛马十余万返回。

承光三年(427年),北魏对大夏国发动全面进攻,在发动战争之前,北魏做了全面的战争部署,大造攻具,讲习武备,为了防止了夏宋联合出兵,遣使刘宋。在军队部署上,北魏以三万骑兵为前驱,三万步兵为后继,步兵三万运送攻城器械,另有三千精骑做前侯。而大夏此时兵力分散,此前一个月赫连定率众二万向长安,欲夺回关中,北魏军队兵临统万城下时,赫连昌求救于赫连定,赫连定的军队没有及时援救统万城。魏以老弱残兵绕城示弱,把精兵埋伏于深谷之间,赫连昌中计,出城迎战,魏军乘胜追赫连昌到城北,赫连昌来不及入城,奔逃上邽,魏军攻破坚可砺斧的统万城,尽俘夏王公后妃。当时赫连定和奚斤仍然对峙于长安,闻统万城破,放弃长安,亦西奔上邽。

赫连昌西奔上邽后,继续遭到北魏的围追堵截,于承光四年(428年)二月又退屯平凉,在平凉被魏将安颉擒获并送至京师。北魏封其为会稽公,以公主妻之,继而又晋封秦王。但赫连昌耻居篱下,于北魏延和三年(434年)叛魏西走,在五原地区被北魏斥候将击杀。

赫连昌被俘后,其弟赫连定收其余众数万,奔还平凉,承光四年(428年)二月即帝位,改元胜光。胜光三年(430年)九月,北魏拓跋焘亲率大军伐夏,直袭平凉,夏上谷公社干闭城固守,魏军于是进攻安定。后诱计大败夏军,赫连定受到重创,掠民五万户,再次逃往上邽。安定、平凉相继失守。胜光四年(431年),在上邽的夏主赫连定见平凉为魏攻占,决定避魏军之锋而向陇右、河西扩展,先击败西秦将姚献,后又遣叔父北平公韦伐率众一万攻南安。西秦乞伏氏降于夏,秦王暮末山穷水尽,西秦亡。赫连定灭亡了西秦乞伏氏,力量有所恢复和增强,但随着周围地区的不断失守,其据守的上邽已成为一座孤城。同年六月,赫连定杀乞伏暮末及其宗族五百人,收西秦人民约十余万口,自治城渡河,打算攻打河西王沮渠蒙逊而夺取其地。北魏吐谷浑王慕璝率骑兵三万,乘赫连定渡河至一半时进攻,大获全胜,赫连定被俘。自此,赫连夏政权灭亡。次年三月,赫连定被执送至平城处死。

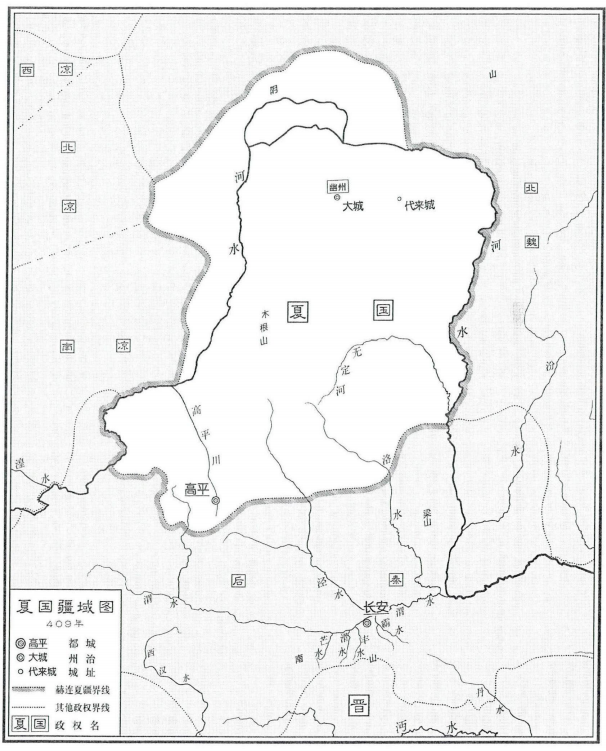

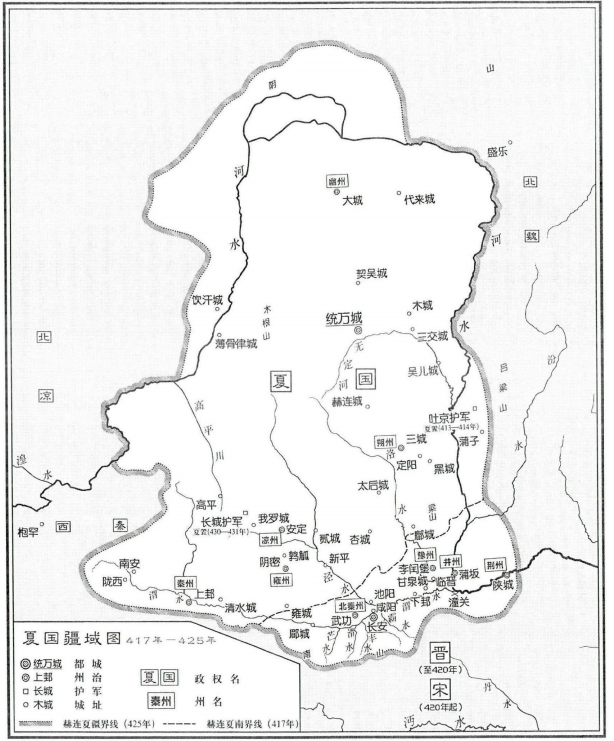

大夏国疆域的变迁经历了四个阶段的发展:第一个阶段(407-409),赫连勃勃据得三城、高平一线以北的朔方地区和岭北北部地区;第二个阶段(409-417),赫连勃勃“尽得岭北之地”;第三个阶段(417-425),赫连勃勃夺取长安,控制关中地区,其疆域达到鼎盛;第四个阶段(425-431),赫连勃勃去世后,赫连夏国势力衰退,其疆土不断被北魏蚕食,最终被吐谷浑所灭。前三个阶段疆域呈扩大态势,经历了朔方起家、尽取岭北、占据关中,最终达到“南阻秦岭、东戍蒲津、西收秦陇、北薄于河”的鼎盛时期。其辖境相当于今天内蒙古阿拉善东部、乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯、包头、宁夏回族自治区、甘肃东北部、陕西中部及北部、山西西部地区。其在第二个阶段,一度据有今山西省吕梁市地区(吐京护军管区)。尔后在赫连昌、赫连定时期,北魏通过南线、北线两面夹击的战争,夺取其领土和人口,致使赫连夏实力渐衰,最终亡于吐谷浑。于是,其故土尽归北魏接管。

大夏的地方行政主要实行了州和镇(城)两级制,在统治核心地区,即幽州地区,镇设置于州之下,存在隶属关系,在其他占领区则直接实行以镇(城)统民的方式,州的建置只是虚名。此外,在关中地区,也保留了地区原有的一些郡县建置。大夏整体地方行政建置具有民族特色、地区特色和时代特色,在中国地方行政制度史上具有特殊性。

大夏国有九州之名,却非实际划分九州。除幽州以外,其余多为沿用占领区的旧州名,或为虚号。大夏时期所立幽州,行政区划大致为两汉朔方郡、五原郡、上郡、西河郡西部、北地郡的部分地区。目前相关资料没有发现大夏地方行政设置郡县的记录,但在文献中,有赫连勃勃占据安定,后秦岭北镇戍郡县悉降;赫连昌攻打长安,关中郡县悉降等记载,可见当时岭北、关中仍以郡县为主要的地方行政建置,大夏占领该地区后,不可能完全废弃地方郡县。

十六国后期,地方实行以军镇统民的方式,到后秦时期,军镇“已是有实土,有兵士、有领民的实体,是一级地方行政单位,是与州、郡、县并列的统治形式了。”大夏的军镇制度,是在承继后秦的基础上发展起来的。赫连勃勃在出仕后秦时期,就先后为后秦高平和朔方镇将。大夏政权兼并后秦的大部分领土后,继续沿袭和实行了军镇制度。大夏的城镇是地方军政管理中的基本单位。“惟以城为主。战胜克敌则徙其降虏,筑城以处之”是其地方的管理形式。大夏各城的镇将一般以大将军或者刺史出任,城镇所属之户即是军营所统之户,镇户直接为军将所统,即是兵又是民,此外还有使持节、司隶校尉、护羌校尉、太守、都督、尹将等地方职官。这些职官的设置多是在后秦郡县基础上沿用,往往是由城镇的最高军事长官即城主或者镇将兼任,集军政大权于一体,这些地方职官设置不单独构成大夏地方行政建置。

大夏境内人口的变化很难找到规律,加上各政权疆域交错,各地区占领无常,统治区域内的人口极不稳定。但总的说来,大夏组织起庞大的军队,提供充分的物质补给、四处征战,拥有一定的人口基础。根据史料分析,大夏政权的人口在其鼎盛时期,当有150万左右。赫连昌统治时期,大夏内乱越演越烈,关中大乱,北魏趁此机会不断进攻大夏,统万地区成为战乱中心。公元427年,北魏进攻赫连昌于黑渠,赫连昌大败后奔安定,并迁徙诸城35万人口于安定,以为都城。赫连定领数万居平凉,此时,仅其二人控制的人口还在40余万。赫连昌被俘后,赫连定继位,当时大夏已经丧失了大部分控制区,人民逃亡的逃亡,被杀戮的杀戮,人口数量急剧减少。赫连定在胜光三年(430年)被魏打败后,其余众加上掠夺的民众约有二十六七万,加上从兄乙升的数千家,大概在30万左右。在第二年的西逃过程中,赫连定又掠得10万西秦人口,但不久之后,大夏政权就被吐谷浑灭亡了。

大夏统治下的人口大致划分为朔方和关中两个区域,这两个区域内活动的主要民族成分和地位都有差异。朔方地区是大夏的根基之地,除出兵打仗、军队屯驻外,铁弗匈奴部众基本都聚居在这里。除了铁弗匈奴外,朔方区域内还居住着匈奴、鲜卑人。除此之外,朔方境内还活动有大量乌桓、丁零人以及各种杂胡。赫连勃勃占据关中后,关中地区的氐、羌族人口数量很多。与十六国时期的其他匈奴政权相比,汉族人口并不构成大夏人口的主要成分。

赫连勃勃创建夏政权时,先称大夏天王、大单于,后又称皇帝。其先称大单于是沿袭匈奴旧制,后又称帝则是其制度向汉制转化。这一称号的改变,是夏国典章制度越来越成熟的体现。夏国最高统治者之下的中央文官系统,主要分为三公、尚书、门下、中书、列卿系统等职官。

为了适应统治的需要,其官僚机构从中央到地方,基本上沿袭了晋制。在中央,赫连勃勃以其长兄右地代为丞相,叱干阿利为御史大夫, 此为秦汉三公九卿制度的继承。魏晋以来逐渐形成、完备的三省制度在大夏国也一样很完备,中书省设中书侍郎等, 门下省设侍中、给事黄门侍郎等,尚书省设尚书令、左右仆射。其余如御史台官体系有御使大夫、御史中丞等。军事职官以大将军、车骑、抚军诸大将军为最高武官,又设征、镇、安、平等高级军官及诸杂号将军,并在将军之上加持节、都督之号。地方上, 实行州、郡两级制,州设州牧或刺史,郡设太守。而在朔方一带则“往往置镇而不主制县”。(《元和郡县志》)仿照魏晋之制,实行军政长官互兼的制度,地方刺史、太守一般都加军号,以统兵。赫连勃勃以其子昌为使持节、前将军、雍州刺史。唯保留了大单于制度,体现了胡族政权特征。十六国后期,随着各少数民族汉化程度的加深,胡制官僚体系逐渐为汉族官制所替代。大夏国主赫连勃勃虽仍称大单于,但胡制体系中其他职官却未见记载。经过“窃先王之徽号,备中国之礼容”, 大夏国成为一个以汉文化为基石的中国的传统封建王朝。

十六国时期的许多民族内迁以后仍然保持着部落组织。创建夏国的赫连勃勃,其曾祖父刘虎是匈奴的五部帅之一的北部帅,刘虎死后,其子刘务桓“招集种落,为诸部雄”,说明这支匈奴人保持了部落制。直到赫连勃勃建元称帝,始终没有改变。

部落组织的保留成为大夏国建构军事制度的基础。夏国建立后,除保留了匈奴族原有的部落制以外,对那些新征服的少数民族也同样允许其保留部落组织。如赫连勃勃“讨鲜卑薛干等三部,破之,降众万数千”。由于十六国时期各国多保留了部落组织,因此其军事制度只能在这个基础上形成,其兵员的组织形式和服兵役便具有两个明显的特点,即终身性与世袭性。

由于夏国实行部落兵制,部落的全体成年男性成员均为兵士,因此将领统领军队时,实行配兵制,即仍以部落为配兵单位,史籍记载此事时,通常记为向某人配若干户或若干落。这些被配的“户”或“落”,与主将的关系既是军队中的上下级关系,又是部落制下酋长与部民之间的统治与被统治的关系。被配的部落民户平时生产与戍守防地,遇到战争则奉命外出作战。

大夏和北魏分别由铁弗匈奴和拓跋鲜卑两族建立。铁弗匈奴和拓跋鲜卑同是东汉至魏晋南北朝时期活动于北方农牧交错带的两个重要民族。两族之间具有通婚的血缘关系,其民族发展历史具有很多相似之处。铁弗匈奴在刘虎时期,与拓跋鲜卑之间的关系有了相对明确的记载。据史料记载,从公元272年至公元391年,铁弗首领经常挑衅拓跋鲜卑,一再主动出击,一再败北,直至自取灭亡。铁弗匈奴的反复无常引发了拓跋鲜卑人的怒火。北魏世祖拓跋珪在处理敌对部落的态度上本来多采取温和的手段,他认为“历观古今,不义而求非望者,徒丧其保家之道,而伏刀锯之诛”。然拓跋珪在对待铁弗匈奴的问题上显然不同,在其诛杀了铁弗宗族五千余人后,得知赫连勃勃逃亡叱干部,进一步索要赫连勃勃未果后,就进攻叱干部所在的三城,并在城破后实施了屠城。

铁弗匈奴和拓跋鲜卑关系的第二个阶段从407年到431年,这段期间铁弗匈奴建立了大夏,与拓跋鲜卑建立的北魏毗邻而居。大夏建立后,在对待北魏的态度上,基本采取了较为谨慎的态度,没有发动大规模的对北魏战争。在赫连勃勃时期,除了大夏凤翔元年(413年)和大夏凤翔二年(414年),大夏有三次小范围掠夺北魏吏民外,双方基本保持了相对的和平。

大夏承光二年(426年),北魏乘大夏内乱,突袭大夏蒲阪和陕城。同年拓跋焘又率兵二万出征,直逼统万城,掠城周居民万余户迁徙平城,得牛马十余万返回。承光三年(427年),北魏开始全面进攻,攻破统万城。胜光三年(430年),最终灭亡大夏。

从公元407年开始,二国连年战于秦陇之间。考《晋书》《资治通鉴》等书,从公元407年到公元418年,夏、秦之间有记载的战争有20余次,平均每年2次交战,没有记入史册的战争也不再少数。与后秦的实力相比,大夏经历了从弱势到强势、从臣服到兼并的过程。

铁弗匈奴在刘卫辰时始与后秦结好,并接受后秦的官封。赫连勃勃投奔后秦后,姚兴的优待给赫连勃勃后来崛起和强大创造了重要的机会和条件。公元406年,北魏拓跋珪出于“离间二寇”的目的,归还后秦将唐小方。后秦对北魏的示好给予了积极地响应:“秦王兴请归贺狄干,仍送良马千匹以赎狄伯支”。后秦此次对北魏的态度引起了勃勃强烈不满,于是“忿兴与国交好,乃叛兴”。公元407年,勃勃以三万部众攻占高平,兼并没亦于部众。同年,勃勃建立大夏政权。大夏建立后频频发动对后秦的战争,拉开了夏、秦双方长达十二年(407-418)的兼并战争,期间双方再没有和平的记载。

在大夏与后秦的较量中,大夏节节胜利,步步为营。赫连勃勃身先士卒,每战都能亲自参加,鼓舞了大夏将士的士气。在外交策略上,赫连勃勃针对后秦的目标明确,为了达到目的,大夏与北凉结盟、联合北燕,除后秦外很少发动对他国的战争,其军事力量没有受到较大牵制。凤翔五年(417年),大夏连续攻下长安西北方向的杏城、安定、阴密、雍城,郿城,对长安形成了半包围之势,大夏与后秦的领土争夺已接近尾声。东晋刘裕占据长安后,急于返回洛阳夺取东晋政权。公元418年,赫连勃勃从东晋手中夺取长安,夏秦之间的战争以大夏的胜利而告结束。

公元417年九月,东晋刘裕入长安,后秦灭亡。刘裕占领关中后,东晋和大夏的占领区直接接壤。刘裕方面希望暂时避免与大夏的冲突,所以入长安后不久“遣使遗勃勃书,请通和好,约为兄弟”。此次约盟的结果文献中没有说明,但是赫连勃勃对刘裕的通好请求给予了积极的响应,刘裕在看到赫连勃勃经过策划的“报书”后,“览其文而奇之”,有“吾所不如也”的感叹。之后刘裕“决意东还”建康。

公元417年十一月,刘裕离开长安。赫连勃勃以太子赫连璝为都督前锋诸军事领辅军大将军率骑二万南向长安,前将军赫连昌屯兵潼关,以军师中郎将王买德为抚军右长史南伐清泥,分三路出击,进攻长安。昌武元年(418年),夏军攻入长安,刘义真仓惶撤退。夏军在追击义真途中,杀伤不可胜数,积人头为京观,亦曰“骷髅台”。长安失守后,刘裕盛怒,准备刻日北伐,行意甚盛,郑鲜之上表以为“若虑西虏更为河,洛之患者,宜结好北虏;北虏亲则河南安,河南安则济、泗静矣”,刘裕采纳了郑鲜之的建议放弃了北伐大夏,改为与北魏建立联盟关系,利用北魏来牵制大夏。

公元420年,刘裕取代东晋政权建立宋,史称“刘宋”。此后,直到公元430年,未见与大夏关系的记载。赫连定胜光三年(430年),赫连定为北魏所逼,遣使刘宋求和,“约合兵灭魏,遥分河北,自恒山以东属宋,以西属夏”。这次联盟并没有发挥实质意义,双方均持观望态度,两个政权并没有采取联合的军事行动,大夏也没能利用这次结盟挽救败局。

赫连勃勃时期,有记载的与周边政权的和平外交只有两次,这两次和平外交都是针对河西地区政权。南凉(397—414年)是鲜卑秃发氏建立的政权。公元407年十一月,赫连勃勃主动遣使求婚于秃发傉檀,结果“傉檀弗许”。南凉拒婚表现出了对大夏和赫连勃勃的轻视之意,赫连勃勃非常愤怒。同年,赫连勃勃进攻南凉,并在枝阳、阳武两次战斗中杀伤南凉士兵两万余人。而大夏因南凉拒绝结盟,遂转向与南凉敌对的北凉结盟,由此形成了对南凉的夹击。

大夏和北凉之间有南凉的阻隔。在结好南凉未果的情况下,赫连勃勃审时度势,采取远交近攻的策略转与北凉结盟。北凉(397-439年)是卢水胡沮渠蒙逊建立的政权。大夏凤翔三年(415年)五月,赫连勃勃与北凉沮渠蒙逊结盟。大夏此次与北凉结盟既可以牵制南凉军事力量,又可造成河西政权之间的矛盾,引发河西的内乱。此后直到夏承光二年(426年),北凉与西秦发生战争,赫连昌派遣将领进攻西秦,西秦国君乞伏炽磐听闻后撤回攻打北凉的军队,以此来看,当时大夏、北凉仍为盟友

大夏国社会经济是农耕业和游牧业共同发展。作为经济、政治中心的统万城,位于中国北方农牧交错地带,是“草原文化与中原农耕文化交融汇集的经济典范”。自汉代以来,在朔方至上郡东西千余里的地方,就有汉民在这里不断开垦,发展农业,故土地肥沃适易于农耕久已,刘卫辰占据朔方以后,每年得到前秦苻坚的允许,进入塞内垦田种植,并且有了较为固定的农作物。大夏建国后,赫连勃勃时期战争不断,但是都属于对外扩张战争,并没有波及到大夏国统治的中心地区,这为大夏国经济的发展提供了相对安定的环境。《水经注·河水注》载:“河水又北薄骨律镇城,城在河渚上,赫连果城也。桑果馀林,仍列洲上。”《元和郡县图志》卷4《关内道四》称:“其城(薄骨律镇城)赫连勃勃所置果园,今桃李千余株,茂然尤在。”据史书记载可知,大夏国一直存在着农业的发展,其种植业是比较发达的,品种主要有桑树、桃树和李树。

农耕的同时,大夏国还继续经营匈奴传统畜牧业。卫辰时期铁弗匈奴的畜牧业很发达,在经济生活中占据主导地位。大夏国建立以后,牲畜是除人口以外战争中主要的掠夺物,赫连勃勃每次出兵掠夺牲畜数万,主要以马、牛、羊为主。大夏国以骑兵为主。连年战争,必须提供充足的马匹,才能保证军事上的胜利,因此大夏国十分重视畜牧业的发展。大夏承光二年(426),北魏讨伐统万,掠牛、马十数万。427年,攻破统万城,获马三十余万匹,牛羊数千万。说明大夏国畜牧业规模可观。

大夏国的手工业都属于官府经营范围,被国家垄断,冶炼、铸钱等大量百工控制在官府手中。范围生产军用品、建筑材料用品以及各种器物、宫廷高级奢侈品等,产品力求精美,是为了满足统治阶级的消费和需要服务的,属于御用手工业。大夏国设有专门的官府作场,主管职官为“将作大匠”。赫连勃勃初置“将作大匠”主要是负责统万城的修建,职权范围狭小。随着大夏国势力的增强,对于武器和奢侈物品需求也不断的增加,“将作大匠”的职责范围也随之扩大,负责管理百工。

大夏国是个“尚铁”的民族,手工业形态中以冶金业尤为突出,主要包括农具的生产、兵器制造和官府奢侈品的生产。其中兵器精锐尤甚,并掌握了“百炼钢刀”的制作技术。大夏国的冶铜业也很发达。史称叱干阿利“又铸铜为大鼓,如飞镰、翁仲铜驰,龙虎皆以黄金饰之,列于宫殿之前”,今人在对统万城的发掘中,发现了城内外散落的大量铜镜、铜镞、铜印、铜佛像等铜器制品,是历代生活在这里人们遗留下来的实物,这些遗留物中,有一部分是属于赫连氏大夏国的。

大夏国的木器的制造主要包括弓矢和建筑材料,需求量庞大,因此大夏国木器业具有一定的规模。从统万城的建造中,可以看到独具匠心的悬挑式多层木构角楼,所建宫殿是“台榭高大,飞阁相连,兼雕镂图画,被以绮绣,饰以丹青,穷极文采”。大夏国大兴土木、打造兵器,为了保证原料的充足,采矿业在大夏国也存在。此外大夏国手工业中还有制陶瓷、造车辆、凿井等多种形态。

两汉时期匈奴大致处在有语言而无文字的阶段,据《汉书·匈奴传》载,汉人中行说“教单于左右疏记,以计识其人众畜牧”。但当时学习汉文的只有匈奴单于身边的少数几个人。南匈奴人入塞后逐渐向南迁徙,与汉人的交往日益增多,接受汉文化的匈奴部众也更多。据史料记载,铁弗匈奴的文字在其内迁之后使用的是汉字,如赫连勃勃令人所刻《统万城铭》即为汉字所写。此外,赫连勃勃攻入长安之后,与刘裕通使、约为兄弟的盟书也为汉字所写,以至于刘裕“览其文而奇之”,并叹曰“吾所不如也”。

匈奴、乌桓、鲜卑、敕勒等北方诸族,原来都属于阿尔泰语系,他们的语言比较接近,只有语族、语支之分及方言不同。自南匈奴内迁之后,故地为鲜卑占据,“匈奴留者有十余万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此渐盛”。鲜卑在此基础上组成强大的部落联盟,统治了漠南塞北的许多民族,留在北方的匈奴人逐渐鲜卑化。因此鲜卑民族的语言成为当时大漠草原上一种流行的语言,作为鲜卑与匈奴混血而生的铁弗匈奴也接受了鲜卑语言,而且其统治部众中也以鲜卑为主,夏国境内的语言也以鲜卑语为主。

完整保存下来的夏国文学作品仅有《晋书·赫连勃勃载记》中的赋体韵文《统万城铭》一篇。《统万城铭》是典型的应制之作,主要内容就是歌功颂德、为颂扬赫连夏的政绩军功服务。全文的内容主要分为三部分,分别考溯了赫连氏的绵绵皇迹,赞颂了赫连氏建国立夏的军功武德,回顾了统万城的修建过程,描绘了它的壮丽堂皇,最后把以上两方面结合起来,以四言颂词礼赞了赫连氏的赫赫伟业,无量功德。《统万城铭》写成之后,在当时“颇行于世”。除《统万城铭》外,另有赫连勃勃与沮渠蒙逊盟书一段(亦载《晋书·赫连勃勃载记》),此段盟书文采斐然。十六国各民族政权建立之后,也继承了设官修史的传统。赫连夏氏立国后也同样设立专掌著述、典史职的职官著作郎,负责修撰国史。其所修国史,为当时人记当时事。但原书已亡佚。

关于大夏国铁弗匈奴的社会生活状况,史书记载较少。铁弗匈奴内迁初期,无论是衣食住行还是婚姻习俗,都与内迁之前一样。内迁之后,与汉族长期杂居共处,逐渐汉化,因而形成了一种胡汉杂糅的状况。

铁弗匈奴内迁之后,大多数的民众仍以游牧经济为其主要经济方式,因此他们的主要食物以牲畜的肉、乳为主。随着其农业经济的发展及所辖境内农业民族的增加,铁弗匈奴的饮食方式有所改变,汉族的食物也成为他们日常食用的一种食物。在居住方面,铁弗匈奴内迁之前过着“随水草畜牧而转移”,“逐水草迁徙,无城郭,常处耕田之业”的生活,“以穹庐为宅”,没有城郭。内迁之后,受农业民族的影响,逐渐开始了城居生活。

西汉时期,匈奴就有“拜日之始升”的习俗,因此北宋时期有人说“夷人尚东”,而这一点在夏国修建国都统万城时得到充分的体现。统万城的朝向不是按照中原帝都一般面向正南的做法,而是转而面向东方。从统万城的平面布局来看,宫城、内城、郭城的位置都是按着一条近东西向的轴线依次修建的。这种坐西朝东的都城布局,是不同于中原帝都坐北朝南的传统模式的,充分体现了北方游牧民族本身的文化特点。

大夏国存在了约25年(公元407-431年),从赫连勃勃称帝算起,共经历了三位帝王。

姓名 | 庙号 | 谥号 | 在位时间 | 年号 |

诰升爰 | 无 | 元皇帝 | / | / |

(刘虎) | 无 | 景皇帝 | / | / |

刘务桓 | 无 | 宣皇帝 | / | / |

刘卫辰 | 太祖 | 桓皇帝 | / | / |

赫连勃勃 | 世祖 | 武烈皇帝 | 18年 | 龙升:407年—412年 |

凤翔:413年—418年 | ||||

昌武:418年—419年 | ||||

真兴:419年—424年 | ||||

赫连昌 | 无 | 无 | 3年 | 承光:425年—427年 |

赫连定 | 无 | 无 | 4年 | 胜光:428年—431年 |

参考资料: | ||||

地名,在长安附近。

[b]今甘肃天水市西南。

[c]《史记》等史书记载“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也”。

[d]夏国开国皇帝,匈奴族,原名刘勃勃,称帝后改姓为赫连。

[e]古地区名。泛指汉、晋代郡和唐以后代州北部或以北地区。当今山西北部及河北西北部一带。

[f]虑虒(sī),地名。西汉置,隶属太原郡。三国魏属新兴郡,晋废。故址在今山西五台县东北古城。

[g]十六国时期,西晋并州刺史。

[h]今山西临汾市西南。

[i]刘虎之孙,赫连勃勃之父。

[j]前秦第三位皇帝。

[k]十六国时期北魏开国皇帝,鲜卑族。

[l]鲜卑部落名。

[m]史载“身长八尺五寸,腰带十围”。

[n]今陕西榆林。

[o]今陕西横山县西。

[p]内蒙古杭锦旗东南。

[q]叱干阿利,因有恩于勃勃,故夏建国伊始,即被封为御史大夫,封梁公,承担修建统万城的重任。

[r]今山西永济西。

[s]今河南三门峡。

[t]北魏第三位皇帝

[u]北魏将领。

[v]今甘肃平凉西南。

[w]今内蒙古包头西北。

[x]今甘肃陇西东。

[y]约在今甘肃临夏西北黄河南岸。

[z]都姑臧,今甘肃武威。

[aa]终身性,是说兵员均来自部落成员,其成年男子有终身服兵役的义务;世袭性,指部落中的成年男子一旦年老后,其兵役负担便转嫁到儿子身上,部落酋长也是如此,平时有管理本部的职责,战时则率部作战,这种地位与职责也是父子相袭的。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。