荆州花鼓戏是湖北省地方传统戏剧,旧称花鼓子、沔阳花鼓戏,1954年定名为天沔花鼓戏,1981年改称荆州花鼓戏。流行于荆州市和潜江、仙桃、荆门一带,以及邻近的鄂南、湘北等地。

本页面主要目录有关于荆州花鼓戏的:历史沿革、艺术特点、代表剧目、分布地区、传承保护、相关作品、社会影响等介绍

荆州花鼓戏是湖北省地方传统戏剧,旧称花鼓子、沔阳花鼓戏,1954年定名为天沔花鼓戏,1981年改称荆州花鼓戏。流行于荆州市和潜江、仙桃、荆门一带,以及邻近的鄂南、湘北等地。

本页面主要目录有关于荆州花鼓戏的:历史沿革、艺术特点、代表剧目、分布地区、传承保护、相关作品、社会影响等介绍

花鼓子、天沔花鼓戏

明末

湖北沔阳(湖北省仙桃市)

地方戏曲

第一批国家非物质文化遗产

中国湖北荆州市、潜江市、仙桃市、天门市

传统戏剧

孙世安、胡新中、李春华、潘爱芳

荆州花鼓戏是明末以后在江汉平原三棒鼓、踩高跷、采莲船等民间演唱形式上不断吸收其他剧种的剧目、声腔和表演逐渐发展起来的一种乡土戏曲。荆州花鼓戏音乐属打锣腔系,唱腔分主腔与小调两大类。有小生、生角、正旦、花旦、丑5个行当,有“摘花”“带彩”“咬碗”等特技。其表演自由灵动,轻松活泼,充满浓郁的地方情调和民间生活气息。目前荆州花鼓戏专业演出团体总数8个,含国办团体6个,改制转企团体2个。

2006年,由湖北省潜江市申报,经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年,由湖北省仙桃市申报,经中华人民共和国国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产扩展名录。

荆州花鼓戏缘起于“沿门花鼓”,明代正德和万历年间(1506-1573)艺人做简单的角色扮相后,在主人家门前,用胡琴和锣鼓演唱小戏,主题大多是吉利、喜庆、富贵、平安、长寿,表达对主人的恭维,通过此方式获得主人家施舍的食物、铜板。因此,“沿门花鼓”也称行乞花鼓。后发展为“推车花鼓”,早期的表演形式是艺人背着行头或者推着手推车,推车花鼓已经具备一定的规模,丑角、花旦、武生、配乐一应俱全,演出前要先敲打锣鼓营造氛围,吸引观众,然后围场演出,唱念做打,有声有色,演出进入高潮时,观众自觉打赏捧场,戏班收取赏钱。“推车花鼓”又称为“架子花鼓”。江汉平原特有的民间歌谣、说唱、舞蹈、话语、故事和习俗孕育了独具地方风格的“地花鼓”,荆州花鼓戏由此初具雏形,逐步脱离地花鼓形式,开始升级换代走向“草台”。

荆州花鼓戏在“草台时期”时期名为“平台花鼓”。清代乾隆三十年(1765),据《天门县志·风俗》记载:“元宵前数日,俗例张灯,村市群少年饰男女装,或唱采茶,或唱花歌,又装饰狮子龙灯跳舞。灯会上常唱‘狸调高腔花鼓歌舞’。”这显示出在农村的迎神赛会、民俗节日、祭礼典礼和礼仪活动中都能够看到花鼓戏的身影。清代道光(1821—1850)年间,傳卓然的《茅江夜话》中有记载:“道光年间, 戴家场有贺四郎组班唱戏,渔鼓简板伴奏,观者围坐,场无虚席,声誉卓著,乡人谓之平台花鼓。”这说明荆州花鼓戏开始有了正式的表演舞台,形式进一步得到规范,并且受到当地民众的广泛欢迎。

清代咸丰、同治年间,平台花鼓发展成以“六根杆”搭就的舞台,舞台更为宽大, 艺人规模也变大,从三五人一班发展到“七紧八松九停当”,剧目也从“单篇戏”发展到“对子戏”“三小戏”,如《指菜》《双撒笋》《三官堂》等。 在这一阶段, 荆州花鼓戏中反映家庭关系、爱情姻缘的生活小戏备受观众青睐,剧目符合农村观众的审美情趣和品味。道光二十五年(1845),沔阳州昌家湾的汪春保从十三岁师从汪恺学习花鼓戏,他是“汪家门头”的第八代传人。除此之外,还形成了汪家门头、史家门头、黄家门头、贺家门头这四大门头,四大门头以姓氏的不同区别开来, 各有所长。第四阶段,荆州花鼓戏引入弦乐伴奏,进入形式更加丰富的“丝弦时期”。 在这一时期,荆州花鼓剧团引进了伴奏音乐,由一人打夹手变为四人打折手,用板胡、二胡、琵琶等丝弦乐器伴奏,荆州花鼓戏的艺术表现能力越发成熟。

辛亥革命前后至1949年之前,荆州花鼓戏经历了发展与挫折的兴衰交替时期。荆州花鼓戏的职业和半职业戏班日渐增多。尤其是沔阳、天门、潜江一带,每逢农闲或年节喜庆,赛技献艺,民间还流传着:“听了花鼓子的哟喂哟,害病不吃药”的谚语。二十年代末,花鼓戏领域培养后继人才,沔阳艺人崔松开科班之先河,从1928年起,共七届,历二十余年,教授学徒八十余人。

民国时期,许多花鼓艺人参加了国内革命运动,投身于爱国抗日和争取解放的斗争。艺术活动从内容到形式都进行了革新,改编和演出了一些传统戏;还编演许多反映抗战救亡及抗日根据地新面貌的剧目,如《水上保卫战》《张国宾归队》《渔家乐》和《水上飞》等,在花鼓戏的历史上,留下了极其宝贵的一页。

抗战胜利后,中华民国国民政府“禁演土花鼓淫戏”,戏班艺人有的被迫散班归家,有的遭到监禁,有的流落他乡。大多数艺人为求生存,不得不与汉剧、楚剧组合“三合班”“二合班”,改唱楚剧,逐步与楚剧合流。荆州花鼓戏由于长期活动在农村,受到经济文化条件的限制和反动势力的摧残,艺术的发展相当缓慢,在1949年之前,已经没有一个正名的花鼓戏班。

20世纪50年代,荆州花鼓戏获得长足发展,渐趋成熟。在这一时期,国家大力支持荆州花鼓戏的发展,湖北地区先后成立了一批专业剧团和业余剧团。沔阳花鼓剧团、天门花鼓剧团、潜江花鼓剧团等剧团如雨后春笋般陆续组建起来,职业花鼓剧团在江汉平原地区全面开花,呈现百花争艳的局面。

1951年,沔阳县政府召开文艺工作会议,贯彻落实国家发布的《关于戏曲改革工作的指示》,开始登记戏曲社团与知名艺人。1954年,天门花鼓剧团正式建立,前身是复联楚剧团,团长为李新年,副团长为沈三和魏泽斌。1956年,沔阳花鼓剧团正式成立, 前身为联合楚剧团,从各地民间剧团选调艺术骨干充实剧团队伍,团长为黄崇香1957年,潜江花鼓剧团正式建立,前身是艺光楚剧团,经历过时代的风雨飘摇,1993年,潜江荆州花鼓剧团经中共湖北省委省政府批准升格为湖北省实验花鼓剧院。2012年,划转为国家级非物质文化遗产保护传承机构湖北省花鼓戏艺术研究院。

20世纪80年代是荆州花鼓戏发展的“鼎盛时期”,不仅有天门、潜江、沔阳、监利、洪湖、京山、荆门这七个专业剧团,而且许多乡镇还存在业余剧团。1980年,新编传统剧目《站花墙》被珠江电影制片厂摄制成彩色舞台戏曲艺术片:《王瞎子闹店》《招郎》《卖摇窝》等剧目被拍成电视片。天河花鼓戏在 1981年由荆州行署文化局改名为荆州花鼓戏。

荆州花鼓戏早期的角色行当主要为小生、小丑、小旦。后来随着剧目的变化,形成小生、生角、正旦、花旦、丑5个行当,有“摘花”“带彩”“咬碗”等特技。其表演自由灵动,轻松活泼,充满浓郁的地方情调和民间生活气息。

小生

小生为青年男子形象,唱念均用大嗓。有的以唱见长,例如《白扇记》中的胡金元,有的以书生形象演文戏,如《访友》中的梁山伯和《水漫蓝桥》中的魏魁元,而像《戏蟾》中的刘海等角色则以武戏为主。

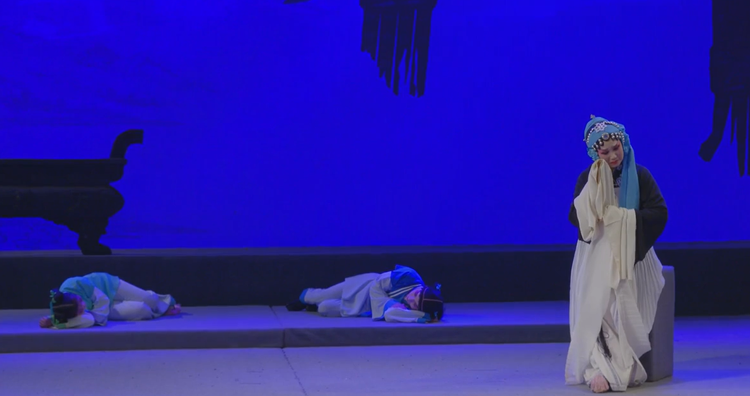

正旦

正旦的形象多为端庄娴淑、性格刚强的中青年女子。如《三官堂》中的秦香莲、《秦雪梅》中的秦雪梅等。正旦还有穿撒手衣的戏(俗称"撒手衣戏"),如《何氏劝姑》中的何氏。

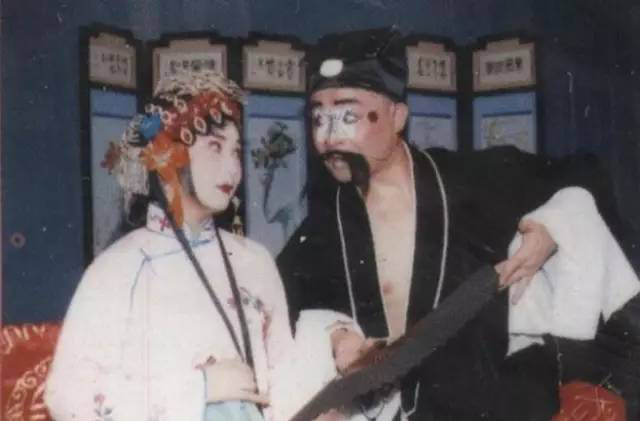

花旦

花旦又称"铁扁担"行当,多扮演泼辣的中年妇女和活泼伶俐的小姑娘。其表演步法轻快灵活、动作细腻、道白清脆。例如《辞店》中的卖膳女、《乌龙院》中的阎惜姣等。

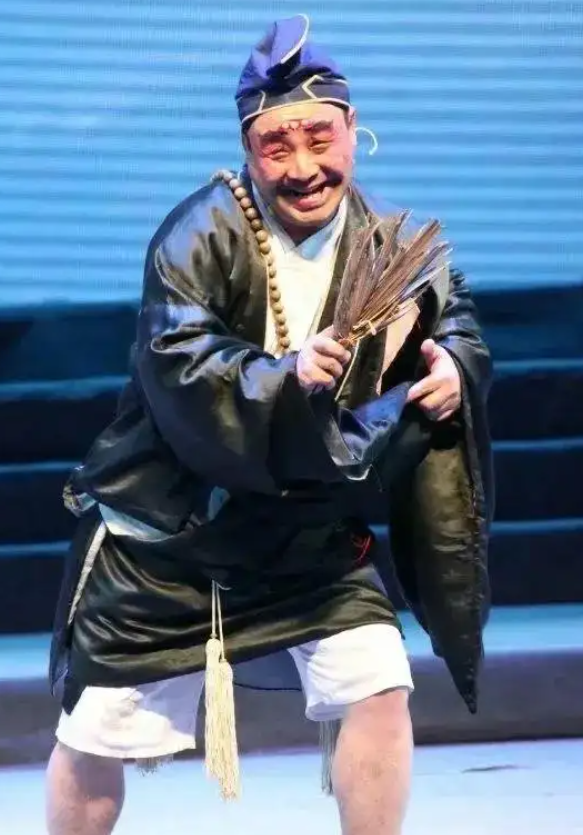

丑角

丑角的戏路较宽,多扮演雇工、书童,店家、教书先生,恶少等。所饰人物或机智敏锐、诙谐风趣,或奸诈狡猾、刁钻圆滑。如《张先生讨学钱》中的张先生、《雷打胡可仁》中的胡可仁以及《赶子放羊》中的刘花子等。

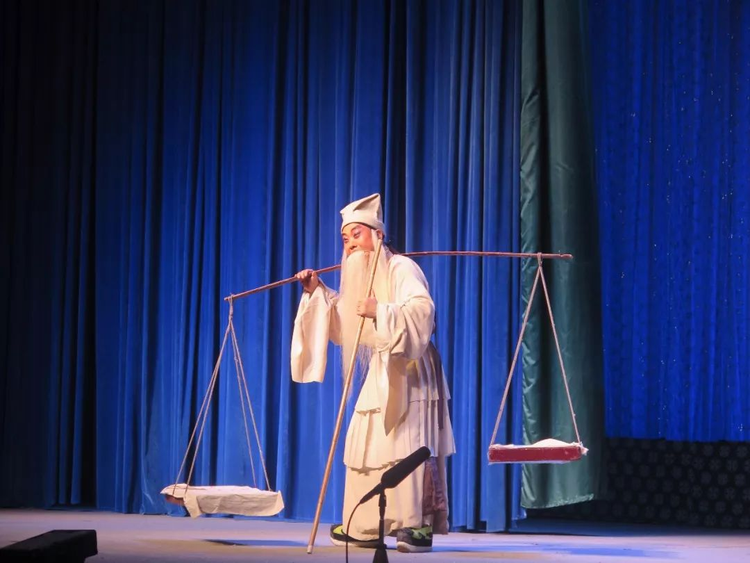

生角

生角多扮演正直、刚毅、豪爽、潇洒,以及爱打抱不平的人物,有时还兼演净角。生角人物有:《告经承》中的张朝宗、《清风亭》中的张元秀,以及《大回窑》中的薛仁贵等。

荆州花鼓戏音乐属打锣腔系,其唱腔分主腔和小调两大类,主腔属于板腔体,包括高腔、打锣腔、四平腔、圻水腔等;小调分单篇牌子、专用曲调、插曲三类。唱词多为七字句、十字句,传统的演唱形式为“一唱众和,锣鼓伴奏”,男女用“本音”和“假嗓”结合演唱, 加上“唱、帮、打”三者紧密结合,形成了独有的演唱风格。

主腔

荆州花鼓戏的主腔有高腔、圻水腔、四平、打锣腔。

高腔

高腔俗称“骷髅腔”,因高亢、粗矿得名,是荆州花鼓戏剧种的代表声腔。它起源于田间劳动的薅草歌,农民在劳动中为减轻疲劳,往往以高亢的音调、悠扬的旋律来表达感情。 如今高腔用音乐伴奏,舒缓时如行云流水,激情时紧张激烈,故又有高腔原板(二眼),该唱腔男腔粗犷豪放, 女腔婉转柔和,因而是荆州花鼓戏具有代表性的唱腔之一。 由于高腔善于抒发悲怨深沉的感情,在许多剧目中被用于重点唱段的演唱。

高腔属于起、梗、腰、落结构:“起板”由一对上、下句构成,上句五板(可散唱)、下句四板,两句连唱,前后有专用的锣鼓点子;“梗子”上下句作重复演唱,上句四板、下句五板(首句也可散唱);“腰板”为一个上句,唱六板;“落板”结构与起板同 (下句可散唱)。以上各腔句均顶板起唱,板起板落。高腔的板式有“正板”“快高腔”“鱼咬尾”“散板”等。

高腔板式板式 | 唱法 |

正板 | 正板为一板三眼,速度中等或稍慢,善抒情。传统唱法上句后有鼓板过门,下句后有小击乐过门 正板中还有“花腔”唱句,它是高腔中一种特殊的华彩唱腔,常插入腔句第一逗或第三逗后演唱,使唱腔结构扩大 |

快高腔 | 快高腔为一板一眼,速度稍快,上下句连唱 |

鱼咬尾 | 鱼咬尾为无眼板,每句唱词因最后一字常消板并与下句唱词顶板相连而得名。速度中等或稍快 |

散板 | 散板,传统唱腔仅在“起板”“落板”处有散板唱法 |

悲腔

悲腔是高腔的一种反调唱法(是高腔的属调),更适合旦角演唱,通过哀求哭诉表现角色痛苦悲惨的遭遇,以及情感的跌宕起伏。如《三官堂》中秦香莲的扮演者孙世安的悲腔唱出了思夫凄惨可怜的情景,恰当地表达了剧中人物的情感。 其结构由“无字腔”“梗子”“腰板”“落板”组成。以一板三眼的“正板”为主,速度较慢,其中也常插入无眼板的“鱼咬尾”板式。“正板”上句落1音,下句落5音,全曲终止落1音。悲腔常与高腔连接演唱,演唱时常由“高腔正板”或“高腔腰板”导入“悲腔无字”,在调性上必作上五度转调。二者在连接中,常插入“叫头”“哭头”以增强悲痛气氛。

圻水腔

圻水腔是抒情、叙事并重,但以叙事为主要功能的一种唱腔,其板式丰富且善于变化,容易掺杂其他腔调。 如《访友》,花鼓戏首席作曲家杨礼福将现代《梁祝》 旋律融合其中。圻水腔属起、梗、腰、落式结构。“起板”为一个上句,“顶板”起唱。有五种唱法。

圻水腔唱法名称 | 唱法 |

三起板 | 慢速,第一逗可散唱,尾有拖腔,第二逗后和第三逗间有锣鼓穿插 |

双起板 | 中速,第三逗间有锣鼓穿插 |

花腔起板 | 在中速起板基础上,通过旋律加花伸展成具有较长拖腔的唱法,称“上花腔”(上述三种“起板”均为一板三眼) |

快起板 | 速度稍快,一板一眼,全句连唱,一气呵成 |

散起板 | 全句散唱 |

四平腔

四平腔是用曲牌形式表现的,由起、承、转、合四句组成。四平腔每段唱腔由四句唱词和四个腔句构成。第一、四腔句顶板起唱,第二、三句句中消板起唱。唱段前及二、三句后有长短不同锣鼓过门或丝弦乐过门。该腔男女分腔,依行当不同又分为:“女四平”“小生四平”“男四平”“老生四平”“丑四平”。“男四平”刚直、果断、 爽朗、豪迈,适合中年男子角色。“女四平”中的花腔更优美,能表现青年女性委婉、缠绵、撒娇的性格特点。“女四平”能突出女性喜悦、忧思等情感,也适合小生演唱, 表现其风流潇洒的形象。“老四平”能刻画老生刚劲有力、朴实忠厚的性格特点。“丑四平”适合表现滑稽小丑、 浪荡风流的花花公子,是丑行专用的唱腔。

打锣腔

打锣腔是一种专用的叙述腔。男女同腔,一板三眼,速度稍慢,顶板起唱。曲调深沉,悲怆,多用于中、老年角色诉述惨痛往事和抒发悲伤感情。该腔可独立成段,首句和尾句可散唱,还可与“四平腔”连接演唱。返魂腔是打锣腔的演变,是叙述冤屈时的专用曲调,较为凄惨、深沉。 如《翠花女检过》中翠花女在马棚里携宝儿的一段唱腔, 生动地表现了打锣腔的凄凉。

小调

荆州花鼓戏除了四大主腔外,还有小调,主要小调有西腔、十枝梅调、站墙调、西宫词调、拷打腔、探亲调、 讨学钱调、撇笋调等。均由起板、正板、落板三部分构成。速度中等或稍慢,一板三眼,顶板起唱,词格多为七字句。“起板”由三句组成,句幅长度不等。前有锣鼓引子,第一、二句连唱,第二、三句后有锣鼓过门;“正板”为整齐的上、下句结构,两板或四板成句,“落板”为上、下两句(起板第一、二两句曲调的再现)。

其中西腔优美动情;站墙调欢快跳跃、富有激情,是小花旦的主要唱腔;西宫词调忧郁动情,是二旦独门唱选;拷打腔忧伤感强,是剧中人物悲伤过后的情感腔,适合小生、花旦演唱;探亲调适合摇旦、彩旦演唱,表现人物的体贴之情;讨学钱调适合老生、末角、丑角演唱,具有风趣、调侃的特点;撇笋调用于表现活泼轻快的情景。另外还有专用小调, 主要用于小戏,调名即剧名,如《绣荷包》《思凡》《招郎》《四季忙》《双撇笋》《补背褡》等。

荆州花鼓戏主要伴奏乐器包括边鼓、竹梆、钹、大锣、马锣、小锣、唢呐等,打击乐器的曲牌约有二十多种。1949年后,“锣鼓帮腔”的传统演出模式改成了弦乐伴奏,荆州花鼓戏的唱腔配上了小型民族乐队伴奏,乐器有二胡、京胡、琵琶、唢呐、笛子、大提琴、笙等 。

文场

荆州花鼓戏原没有器乐伴奏曲,1949年后开始加入文场,文场加入之初,多借用汉剧及其它剧种的曲牌演奏,使用的乐器有胡琴、二胡、小提琴、琵琶、笛子、唢响等。伴奏主腔,以胡琴为主,伴奏小调以板胡(或高胡)为主,乐队编制在十人以内。七十年代初,由于移植、排练现代戏,文场逐步扩大,先后引进西洋木管、铜管及倍大提琴等低音乐器,乐队编制多至二十人。1979年后逐步恢复原有建制,保留了部分木管乐器,演奏员中西兼顾。现乐队编制因团而立,一般县级专业剧团文场仍保持在十人左右。

在现代戏中,器乐曲多根据戏剧情节进行编写,具有较多的创作成分。其音乐材料,除选用传统音乐改编外,有的会选用唱段的某句旋律编写;有的吸取新民歌与艺术歌曲的部分旋律予以发展;有的借鉴主题发展与多声部的创作技法,使之形成对比性强又富有戏剧性效果的器乐曲。在乐器配置上,除运用传统主奏乐器及发挥鼓板作用以加强风格外,也选用西洋弦乐、木管乐器及少量电声乐器演奏。创编的不同曲牌、行弦音乐及现代戏的伴奏音乐,通过不同的乐器组合与音色变换,对于表达人物思想感情,刻画人物性格气质,烘托舞台气氛及增强荆州花鼓戏音乐的时代感与生活气息,都发挥了一定的作用。

武场

荆州花鼓戏的武场面,俗称“火爆”。由竹兜、堂鼓、土锣、土钵、马锣、云锣、 小锣、擅板等打击乐器组合而成,常用的特色乐器有:竹兜、堂鼓、土锣、土钵、马锣。武场面的演奏方式分两种:一人兼指挥并演奏多种乐器称“打夹手”;不同乐器分人演奏由鼓师指挥称“打拆手”。剧种早期,戏班多为“七慌、八忙、九停当”状态,不能组成“打拆手”场面,鼓师一人多兼奏竹兜、堂鼓、板、锣、钵等乐器,其它如马锣由管箱师傅代,小锣由不上场演员代,伴奏以烘托情绪和配合表演动作为主。

武场面的锣鼓点,除用于配合做、念、舞等表演节奏外,与唱腔的关系也十分密切。如唱腔速度慢与快之转换,均由堂鼓、马锣的催与撤予以调节;在与“悲腔”中的“无字腔”和“打锣腔”尾腔同时进入助奏中,堂鼓与马锣的灵活穿插演奏,使剧种粗犷、高亢、激越的风格十分突出。

戏衣

荆州花鼓戏的戏衣装扮时期 | 戏衣装扮 |

荆州花鼓戏拖平台时期 | 三、五人小班子,只有几顶帽头、几件戏衣,旦行上衣多是临时向群众借用,所有行头一个包袱可携带 |

“七慌八忙九停当”初期 | 十样帽头(鸭尾、高方、小生巾、和尚巾、道巾、披巾、驼帽、便王、道冠、五福冠);七件戏衣(青、花褶子,女帔,苦袒,马褂,马腿,四岔);三条裙(彩色、白色、花色百折裙);另有打带一根,桌帏一幅,椅搭两条,套子两幅 |

箱主老板-本家老板 | 五蟒(黄、白、紫、黑、红);四靠(白、绿、黄、红);四马褂(黄、红、黑、蓝);二龙箭(黄、红; 二男官衣(蓝、红);二女蟒(红、黄);四岔袍(白、蓝、黑、青);四牌须服;旧衙役服;五小生褶(白、红、绿、青、蓝);古铜色男褶;女短褶;四宫娥套服;三女披(水红、绿、白);古三块瓦装;二男披(红、蓝);男女罪衣各一;彩裤若干;男女软靠;打衣等 |

箱主老板-外行老板 | |

盔箱 | 文堂、荷叶盔、铁包头、金包头、狮子盔、太子盔、七星勒、帅盔、两百钱(耳百温)、凤冠、驸马套、黑相貂、金貂、花貂、二纱、团纱、尖纱、中军盔各一顶,扎巾、披巾各四项。同时,较负名气的艺人,均有私行头,不仅有头面首饰,且有戏妆配饰和常用熟手的专用道具,有的戏班亦相应增添了大衣箱、小衣箱、梳头化妆、水杂等专职人员 |

新中国建立以后 | 各县、市专业剧团过渡成集体所有制,衣箱行头,普遍充实完备。 随着现代戏的编演,逐步扩充了现代戏装和衣箱设备 |

脸谱

脸谱时期 | 脸谱 |

荆州花鼓戏雏形时期 | 丑角在鼻梁上涂以简单的“豆腐块”(白鼻孔)。随着丑行的技艺发展,在大多数对子戏、三小戏中,均有由丑角扮演之人物。后出现了 “画眉”、 “呆子”、 “蝴蝶” 、“寿字”、 “水巴虫”、 “三头”等二十余种各具性格特征的脸谱。这些脸谱中虽有借鉴于其它剧种的部分,但经过改造后都具有花鼓戏的风格 |

早期荆州花鼓戏 | 早期荆州花鼓戏净行戏很少,在仅有的几出净行戏中,人物开脸亦无定谱,开脸是“千个师傅千个法”,随意勾画。所用颜料仅水粉(白)、水墨 (黑)、银珠(红)三色,多以食油拌合使用 |

清同治年间 | 戏中人物如吴汉、蟾蜍、雷公、阎王、吊颈鬼等的脸谱,基本稳定,已为南北戏班通用 |

清末、民国初年以后 | 艺人们进一步学习借鉴汉剧脸谱艺术,色调中增加了蓝、绿等色,逐渐改进固定了包公、杨凡、胡奎、劳宝童等净角脸谱。制作调料采用了白糖拌合、高温蒸煮的方法,既清除毒素,又增强色泽和粘附性能 |

荆州花鼓戏的剧目据统计有197出,包括《抽门闩》、《十二月等郎》、《站花墙》、《老家》、《河西村的故事》、《打莲湘》、《江汉图》、《贺端阳》、《打补钉》、《戏蟾》、《三官堂》、《辞店》、《阴审》、《告经承》等。

《十二月等郎》是一台聚焦农民现实生活的现代戏曲。该剧以江汉平原长湖村为背景,刻画了一群因男人外出打工而留守乡村的女人们。她们在驻村工作队的指导下,由无奈的被动留守到主动的奋发创业,由传统的依附男人到现代的自立自强,最终用柔弱的双肩扛起了生活的重担,克服了贫困与寂寞,创造了属于自己的一方热土,建起了属于自己的精神家园。该剧运用传统与现代交融的音乐手段,大胆而严谨的无伴奏演唱方式,把江汉平原源远流长、清新优美的花鼓戏韵味表现得淋漓尽致,不仅向观众描绘了一幅江汉平原农村的生活画卷,而且展示了改革开放以来特别是世纪之交我国现代农村的社会变革历程。

《老家》是荆门市“湖北花鼓戏保护传承中心”继“长湖三部曲”、《乡月照人还》后推出的又一部反映农村现实题材的剧目。它以贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的理念为思想主线,聚焦经济社会高质量发展、乡村振兴及产业转型升级等多层次主题,通过小人物命运和生动鲜明的艺术形象,讲述了修复磷矿污染的山水生态、文旅融合建设美丽乡村的故事,生动展示了农村干部群众在推动乡村振兴、提升乡村治理、转变发展方式过程中的心路历程和精神风貌,展现了新时代新农村自然、文化与人性的回归,勾勒出一幅别具一格的乡村振兴画卷。目前,该剧已入选2023年湖北省文艺精品创作扶持项目。

《河西村的故事》是一部轻喜剧风格的作品,全剧调动多种手段来实现剧作的趣味性。“该剧不是以概念化的人物和事件图解产业振兴,而是以两代人的感情纠葛为主线,在平凡俗常的生活中展开“窥一斑见全豹”的新农村建设风情图,勾勒出改革开放40年以来富民政策引起的乡村剧变。

《站花墙》全本是由“梳妆”、“游园”、“站墙”三段戏连缀而成。

讲的是明代相府小姐王美蓉其父王洪嫌贫爱富,认贼张宽为婿,撵走虽贫困但正直并与小姐真心相爱的杨玉春,王美蓉因此满怀怨恨和相思之苦闷居绣楼,丫环春香出谋相助,暗引王美蓉到花墙与杨玉春相会,两人互赠信物盟誓终身。全剧赞美了小姐王美蓉与杨玉春的忠贞爱情,更歌颂了春香热心为相爱人奔走,机智勇敢地与王洪、 张宽进行周旋的机灵和正义感。

《站花墙》之所以深受人民喜爱,除了在内容上反封建礼教之外,还因为它具有广大群众喜闻乐见的形式,它的语言、念白、唱词,均在天、沔土生土长的劳动号子、民间小调、民间说唱基础上演变而来。

《情缘》讲述了花乡绣女梨花、钱塘商贾钱友良、春江秀才孟云天和豪门千金冷艳,在追求幸福婚姻的人生途中,陷入了“情”与“钱”两难兼得的尴尬窘境。各以自己的为人之道,做出不同的抉择取舍,由此演绎出一曲恩恩怨怨、悲欢离合的人间世态传奇。

大型古装荆州花鼓戏《情缘》于2012年10月参加首届湖北艺术节赛演,荣获楚天文华剧目大奖、文华导演奖、文华音乐奖。主演胡新中获“艺术节”表演大奖,马红丽、佘鸿传获“艺术节”表演奖。该剧至今演出已过150场,深受群众喜爱。

荆州花鼓戏是江汉平原知名的地方戏曲,主要流行在仙桃、天门、潜江、洪湖、监利、京山、钟祥、汉川、嘉鱼、蒲圻、通城、汉阳等地,演出活动则覆盖荆楚之地大部分地区,也有戏班到湖南北部和河南南部等地演出。

自从1954年荆州花鼓戏定名,六十多年来,花鼓戏剧种在多个剧团的努力下得到发展,各地相继成立了专业花鼓剧团, 在此基础上,其音乐也由过去仅有打击乐加帮腔演变为民乐和西洋乐器伴奏。以《水乡情》《飘失的兰印花》 《茶綠》《家庭公案》《向老三招婿》《十二月等郎》《海峡情》《原野情仇》为代表的20多台剧目先后在省和国家级艺术活动中获奖,《花墙会》于1980年被珠江电影制片厂拍摄成彩色戏曲片,发行海内外。

1993年,潜江市荆州花鼓戏剧团经中共湖北省委省政府批准,升格为湖北省实验花鼓剧院。2018年中共仙桃市委办公室就支持仙桃市沔阳花鼓剧团发展有关问题进行了研究与部署,政府定位清晰且明确,要深化文化体制改革,完善文化管理机制,构建社会效益、经济效益和文化效益相统一的体制机制,让政府主导与市场化运营相结合,打好“组合拳”,共同助力荆州花鼓戏的高质量发展。同时政府还实施了“乡村文化繁荣工程”,大力推进戏曲进乡村,沔阳花鼓剧团送戏下乡工作良好有序开展,以此来带动乡村文化振兴。2019年,湖北省开展第三届花鼓戏艺术节,仙桃市沔阳花鼓剧团创作的《访友》《逼休》《济公下山》,郭河花鼓剧团编排的廉政大戏《金麒麟》作为优秀剧目参加集中展演。

胡新中

胡新中,男,汉族,1953年生,湖北天门人。第二批国家级非物质文化遗产项目荆州花鼓戏代表性传承人,国家一级演员。1969年进入潜江花鼓剧团及湖北省实验花鼓剧院工作,先后得到京剧、汉剧、楚剧及本剧种等众多专家的指导。代表作品有:《站花墙》《红灯记》《家庭公案》《血冤》《原野情仇》等。

李春华

李春华,女,汉族,1955年生,湖北潜江人。2018 年,李春华被授予“荆州花鼓戏国家级非物质文化遗产传承人”,国家一级演员。1998 年被授予的第十五届“中国戏剧梅花奖”。2018 年,在为庆祝改革开放 40 周年和新中国成立 70 周年而全新创作的新编现实题材花鼓戏《河西村的故事》里饰演荷花嫂。代表作有:《平原作战》《站花墙》《家庭公案》《原野情仇》等。

研究整理

1981年,成立荆州花鼓戏学会,加强了艺术研究工作。荆州行署文化局组织了名艺人讲习会,整理传统剧目和表演艺术经验;对优秀传统剧目进行了实况录相;编辑出版了荆州花鼓戏音乐集成,对传统唱腔进行搜集和录音整理。整理改编后的优秀传统戏《站花墙》,更名《花墙会》,由珠江电影制片厂拍摄成彩色戏曲片在全国发行放映。

1993年1月出版的《中国戏曲志·湖北卷》这本书中荆州花鼓戏的那部分内容从剧目、音乐、表演、舞台美术、演出场所、演出习俗等方面记述了荆州花鼓戏的发展与现状。1993年12月出版的《荆州花鼓戏志》这本书分为综述、图表、志略和传记四大部分,内容翔实,对荆州花鼓戏的大事记、 剧目、音乐、表演、舞台美术、演出场所、机构、习俗、文物古迹、报刊专著等方面进行了详细的介绍。1998年出版的《中国戏曲音乐集成·湖北卷》中的“荆州花鼓戏”部分对荆州花鼓戏进行了概述并介绍了荆州花鼓戏的唱腔、器乐和折子戏。2005年出版的《中国戏曲剧种大辞典》中对荆州花鼓戏的源流沿革、剧目概况、艺术特点和音乐唱腔进行了简单介绍,还选取了部分曲谱展示。

人才培养

20世纪50年代初,潜江花鼓剧团成立经过几十年的发展和艺术工作者的不懈努力,剧团逐渐发展壮大。1993年经湖北省委、省政府批准,潜江花鼓剧团升格为湖北省实验花鼓戏院。2012年,湖北省实验花鼓戏院再次更名为“湖北省花鼓戏艺术研究院”,成为国家级非物质文化遗产保护传承机构。几十年来,“艺研院”共有30余台(次)和80余人(次)分获国家、省、市级艺术奖励。

2006年,潜江市花鼓剧院在华中师范大学、湖北艺术职业学院开办了花鼓戏大专班,定向培养的20余名花鼓戏专业演员全部毕业分配上岗。新鲜血液的输入为市花鼓戏艺术的繁荣发展带来了新的春天。十年过去了,这批青年演员在院领导和老戏骨们的培养扶持下,已经成长为文艺演出骨干。由他们主演的一批精品剧目多次在省内外演出中夺得大奖。《情缘》《五女拜寿》《秦香莲》等优秀花鼓剧目在全省展演、央视展播;《生命童话》在第九届中国艺术节上荣获文华优秀剧目奖及4个单项大奖。

入选非遗

2006年,由湖北省潜江市申报,经中华人民共和国国务院批准,荆州花鼓戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2011年,由湖北省仙桃市申报,经中华人民共和国国务院批准,荆州花鼓戏被列入第三批国家级非物质文化遗产扩展名录。

2012年,湖北省花鼓戏艺术研究院被划转为国家级非物质文化遗产保护传承机构。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,仙桃市沔阳花鼓剧团获得“荆州花鼓戏”项目保护单位资格。

《河西村的故事》拍摄于2023年7月,预计在2023年底上映,是由华语系影视传媒机构、湖北省花鼓戏艺术研究院联合出品的乡村振兴题材戏曲电影,也是首部现代荆州花鼓戏戏曲电影。该片根据舞台剧目《河西村的故事》改编拍摄,时长约100分钟,由胡新中、李春华、付潜芬、答沙等人出演。

《河西村的故事》讲述的是在国家实施“乡村振兴”大战略下,青年返乡创业,依托本地小龙虾特色产业脱贫致富的奋斗故事,是一部“三农”题材的戏曲电影。影片以“虾稻共作”第一村潜江市熊口镇赵脑村的发展变革为原型,糅合花鼓戏的形式,向观众讲述河西村凭借“小龙虾”变成美丽富饶新农村的过程背后,村里两个家庭、两代人之间长达数十年的命运纠葛,同时深层挖掘出改革变迁对农村人民生活改变、情感归属的种种影响,用“三十年河东,四十年河西”的双关主题折射出改革开放四十年给农村带来的沧桑巨变。

《河西村的故事》被湖北省委宣传部列为2023年湖北省电影精品创作生产指导性目录重点影片项目,并入选“全国优秀现实题材舞台艺术作品”、“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”等,获得“文华大奖提名剧目”、湖北省“五个一工程”优秀奖、田汉戏剧奖剧目奖等。

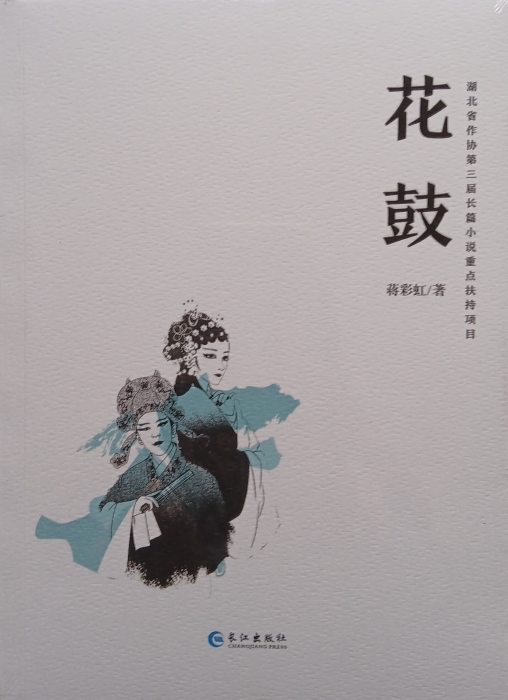

《花鼓》是荆州作家蒋彩虹历经10年创作的长篇小说,作品中时间跨度长达百年。《花鼓》是荆州第一部纳入重点扶持项目并通过出版评审的长篇小说,是湖北省第三届长篇小说重点扶持项目。

《花鼓》描写了聚缘泰林家茶馆、清荷垸乔戴两族的兴衰和中国百姓坚韧不屈的生命历程与精神追求。作品具有浓郁的江汉平原地域特色,描述了忙年、冲喜、抢婚、请七姐、偷药、观花树等乡俗,更加入了非物质文化遗产荆州花鼓戏得元素。小说通过讲述林静芝与四个男人的命运纠葛以及儿女们在改革开放前后的人生际遇,呈现出一部荆楚乡村的史诗画卷。作品通过对抗日战争、解放战争、社会主义改造以及改革开放各个时期百姓生活的描写,诠释了国家富强、民族复兴、人民幸福的中国梦的主题。

上世纪八十年代以来,《生命童话》获中国文华优秀剧目奖;《情缘》获楚天文华大奖;《五女拜寿》获省地方艺术节演出金奖。花鼓戏传统经典剧目《秦香莲》被文化部和财政部遴选为国家非遗保护资助项目。

1984年1月,潜江市荆州花鼓剧团创作的现代戏《家庭公案》,经文化部安排率先晋京,连演十四场,受到了中宣部、文化部、中国戏协以及首都文艺界、新闻界、政法界和广“大观众的高度赞扬,被誉为是“难得的好现代戏”。

1997年和1998年,《原野情仇》先后荣获中国曹禺戏剧文学奖、中国文华新剧目奖、湖北省“五个一工程”奖,剧中三名主演胡新中、李春华和孙世安分别摘取第14届、15届中国戏剧梅花奖和第8届中国文华表演奖。

自1979年创作的现代小戏《小坚决》《买摇窝》等剧目在舞台初露头角后, 大型现代戏《家庭公案》、《水乡情》、《向老三招婿》及新编历史戏《海峡情》等剧目相继在两度湖北省全省会演中夺魁。1990年5月举办湖北省首届荆州花鼓戏艺术节, 又推出了《原野》、《戏子巡按》、《泥塑》等新剧目。

1986年11月,荆州花鼓剧团进京在全国政协礼堂演出了新编历史戏《海峡情》。

1987年4月,天门市荆州花鼓剧团进京演出了现代戏《水乡情》,并首次进中南海礼堂演出。

1988年9月,仙桃市荆州花鼓剧团进京演出了现代戏《向老三招婿》。

1990年10月,潜江市荆州花鼓剧团应邀进京参加庆祝曹禺从事戏剧活动六十五周年,演出根据曹禺同名话剧改编的花鼓戏《原野》(后改为《原野情仇》)。

1996年,花鼓戏《原野情仇》第二次晋京为全国第六次文代会演出,并先后应邀为中国人民大学、中央戏剧学院、中国石油天然气总公司演出。

2016年11月17日,湖北省荆州花鼓戏艺术节在潜江开幕期间,花鼓戏《焚香记》上演。

2018年12月,荆州花鼓戏《河西村的故事》被遴选为湖北省2019年第十六届文华大奖参评剧目。

2023年7月,由荆门市湖北花鼓戏保护传承中心打造的大型现代花鼓戏《老家》在第四届湖北省(荆门)荆州花鼓戏艺术节开幕式上首演。

属调是悲腔

[b]属调是圻水败韵

[c]属调是返魂腔

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。