叶君健(1914年12月7日—1999年1月5日),男,笔名马耳,湖北红安人,1936年毕业于国立武汉大学外文系、1945年担任剑桥大学国王学院欧洲文学研究员,著名作家、翻译家、对外文化交流使者。

本页面主要目录有关于叶君健的:人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、荣誉奖项、人物影响、后世纪念、轶事典故、人物评价、人物关系等介绍

叶君健(1914年12月7日—1999年1月5日),男,笔名马耳,湖北红安人,1936年毕业于国立武汉大学外文系、1945年担任剑桥大学国王学院欧洲文学研究员,著名作家、翻译家、对外文化交流使者。

本页面主要目录有关于叶君健的:人物生平、人物关系、主要作品、创作特点、荣誉奖项、人物影响、后世纪念、轶事典故、人物评价、人物关系等介绍

叶君健

马耳

中华人民共和国

湖北省红安县

男

1914年12月7日

1999年1月5日

作家、翻译家

《土地三部曲》《寂静的群山三部曲》《被遗忘的人们》,翻译作品《安徒生童话全集》

武汉大学

他是香港英文刊物《中国作家》的主编,在太平洋战争爆发后任重庆大学、中央大学、复旦大学教师。1944年应聘赴英任中国抗战情况宣讲员,战争结束后在英国剑桥大学研究欧洲文学,与著名的布卢姆茨伯里学派的作家们交往密切。1949年归国,历任辅仁大学教授,文化部外联局编译处处长,《中国文学》副主编,中国作家协会书记处书记、中外文学交流委员会主任。中国民盟中央委员,全国第三届人大代表,全国第五、六、七届政协委员。

他的文学创作开始于大学时代,曾用英文和世界语写了短篇小说集《被遗忘的人们》和《无知的和被遗忘的》。1947年用英文写了长篇小说《山村》,描写早期中国革命如何发芽、发展,直至扩大成为武装斗争;另有长篇小说《它们飞向南方》几与茅盾等合辑的中国作品集《三季》。此外,他还翻译了大量的外国文学作品,安徒生的童话全部由他翻译出来,受到读者喜爱。1979—1980年发表长篇小说《土地》三部曲《火花》《自由》《曙光》,描写辛亥革命前夕到五四运动爆发这一历史变革中,长江流域的农村的破产和农民的反抗和斗争。曾被丹麦女王玛格丽特二世授予丹麦“国旗勋章”。

叶君健于1914年12月7日生于湖北省红安县八里湾叶家河村。红安县是有名的将军县,产生了董必武和李先念两位国家主席和200多位红军将领,叶君健被称为“将军县里唯一的文将军”。

大别山区红安县是个贫穷的地方,因此14岁之前,他亲眼目睹和饱尝山区农民的一切艰难困苦。14岁随二哥到上海,又目睹帝国主义压榨下的市民生活。后来,日本入侵中国让叶君健意识了到外语、外交的重要。

叶君健在中学读书的时候,就开始在校刊或小报上发表些短文章,但真正开始写小说是在武汉大学外文系二年级。那时,世界语创始人波兰医生柴门霍夫翻译的《安徒生童话选》给叶君健留下了深刻的印象。再加上叶君健早年的经历与安徒生十分相似,这使他更能与安徒生共情,这为他成功翻译出《安徒生童话》奠定了基础。1933年,他用世界语写了第一篇短篇小说《岁暮》——这也是第一篇由中国人写的世界语原创小说。从那时开始,只要有空余时间,他就用世界语写小说。1937年,他从自己写的文章中挑选了十多篇,结成一个集子,命名为《被遗忘的人们》。这本书里写的都是中国下层人民的生活、工作和遭遇。他们占了当时中国人民的大部分,却总被人忽视和遗忘。他取笔名为马耳,在世界语中是“海”的意思。

1936年,叶君健从武汉大学外文系毕业后,在导师兼朋友朱利安•贝尔的资助下,远赴日本教授英文。然而不久后,他就因“有危险的思想倾向”而被捕入狱,并被遣送回国,返回武汉。在自传体小说三部曲《寂静的群山》中,他记载下了这一段充满着毁灭和混乱的时期。

回到中国后,他在朋友的推荐下前往鄂西列山县的列山中学教书。但叶君健只教了一个学期就回到武汉去,投身于革命事业中了。他因思想左倾,主张抗日救国,积极支持共产党而被招入武汉国民党政府军事委员会政治部第三厅进行对外宣传工作,厅长是郭沫若。叶君健发挥外语特长,接待了很多支持中国革命的外国友人,如白求恩、斯诺、史沫特莱、安娜路易斯斯特朗等,并把他们送到共产党的各根据地去采访。

1938年,叶君健被领导派去香港展开新的工作。那之后,他开始将一些抗日战士、游击队员和左派文人的短篇小说翻译成世界语,取总题目《新任务》行销世界。在香港,叶君健参与创办了英文刊物《中国作家》,得到国内外许多关注。然而由于缺乏人力和财力,该杂志只发了三刊就停刊了。但这并没有阻止叶君健向世界介绍中国的脚步。他持续向国际上知名的文学刊物投稿他翻译的、中国抗战时期的名篇。其中就包括毛主席发表的《论持久战》与其他来自前线的文章。他把他们翻译成英文,与世界反法西斯斗争的人民共勉。

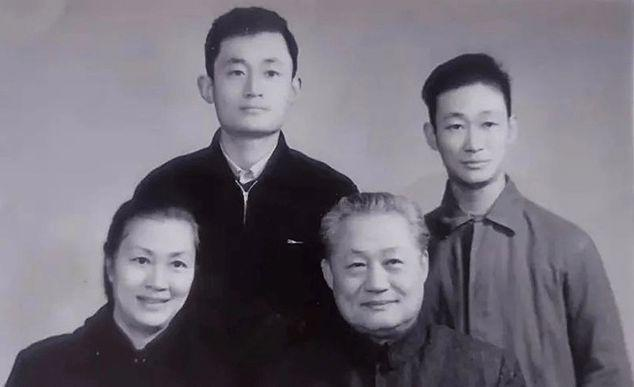

1939年,叶君健来到重庆。在香港已小有名气的他,被重庆大学、中央大学、复旦大学聘为教授。而他后来相伴一生的妻子——苑茵,在“九一八”事变后与家人失散,辗转来到复旦大学就读。通过马宗融教授,他们对彼此的了解渐渐加深。1942年10月25日,在雾都重庆,他们举行了简朴而热闹的婚礼。老舍当主婚人,马宗融作为家长代表,出席婚礼的有文化界知名人士臧克家、孙罗荪、冯亦代等200多人。老舍还发表了即兴演讲,臧克家赋诗助兴。

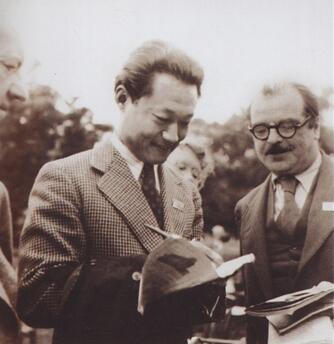

1944年,英美开辟第二战场,英国政府开始战时总动员以反击德意法西斯。叶君健受邀到英国各地演讲,宣传中国人民与日本侵略者殊死斗争的事迹,以激励英国军民抗击法西斯的斗志。一年的时间,叶君健深入军营和民众,走遍英国,演讲了600多场。当叶君健飞往英国的时候,他们的大儿子叶念先还不到两岁,苑茵又怀了二儿子。苑茵没有把她再怀孕的消息告诉叶君健,没成想叶君健这一去就是6年。

1945年,反法西斯战争结束了,叶君健的任务也完成了。但由于中英两国当时不通民航,一时无法回国,于是叶君健前往剑桥大学国王学院担任欧洲文学研究员。他在英国剑桥大学进修期间,用英语创作了短篇小说集《无知的和被遗忘的》《蓝蓝的低山区》,长篇小说《山村》《他们飞向前方》等作品,以向国外读者“解释中国”。在剑桥大学的四年里,他潜心研究文学,交往了许多美术、文学和翻译界的领军人物。

叶君健在英国的生活给了他翻译安徒生童话的机会,于是他学了丹麦文。每年寒暑假,他都会去丹麦访问,了解丹麦的风土人情、结交丹麦朋友、与他们探讨安徒生童话的意境、积攒他们对安徒生和他的童话的体会。这为准确翻译安徒生童话奠定了坚实的基础。

1949年8月,毕加索、居里夫人和阿拉贡联名写信邀请叶君健作为“远东唯一的作家”,参加由社会主义国家发起、在波兰召开的世界保卫和平大会。会上,叶君健一得知新中国即将成立的消息,就立刻决定放弃英国剑桥大学要给他的职位,回到新中国。

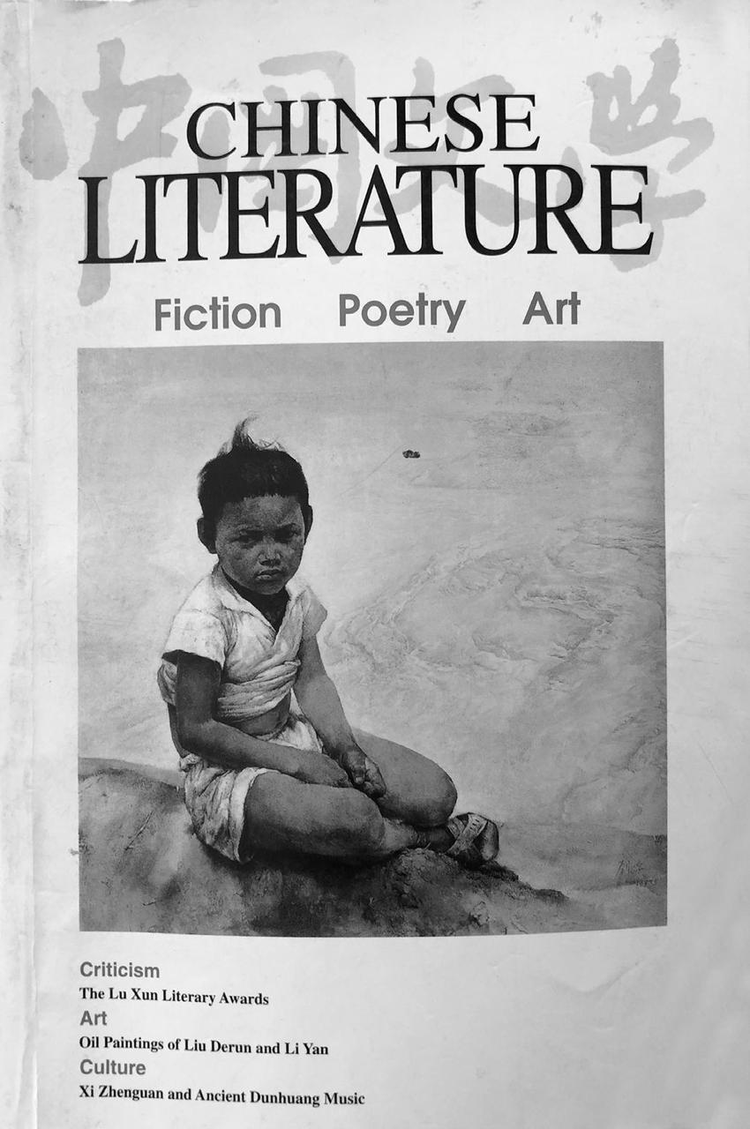

回到祖国后,叶君健又投身于宣传家的事业。1953年,他受《苏联文学》的启发,创办期刊《中国文学》以介绍中国的文学作品。他长期主编《中国文学》英法文版,从选稿、翻译、定稿、排版、校对、付印、发行,他都要亲自落实。除此之外,他还在空余时间创作、翻译了不少散文、中篇小说和大量儿童文学作品,例如着手翻译安徒生童话。而在他离开的这段时间里,二儿子意外去世,苑茵因为操劳已是肺病三期。于是他在工作、创作的同时还担起了照顾家庭的重任。

叶君健首先研究了安徒生的生平。1955年他发表了传记文学《童话作家安徒生》,1978年发表了传记文学《鞋匠的儿子》,1984年又进一步写了《不丑的丑小鸭》,不断加深对安徒生的理解。

1957年,叶君健夫妻在北京恭俭胡同换得了一个小院,一家人就此定居下来。

1973年到1976年,叶君健创作了长篇小说《火花》、《自由》和《曙光》,总称《土地》三部曲。《土地》三部曲写的是从辛亥革命前后到五四运动前后中国社会的变化。小说从长江中游一带破产农民的遭遇写起一直写到他们在第一次世界大战时去法国当劳工,他们之中的优秀分子,后来成为最早的马克思主义者。

1983年到1985年,他又创作了长篇小说《旷野》和《远程》,与他40多年前用英语创作的《山村》一起,总称为《寂静的群山》三部曲。《寂静的群山》三部曲所反映的年代紧接着《土地》三部曲,从大革命写到长征的开始,它描写了中国农民怎样参加武装革命,并发展为声势浩大的红军。

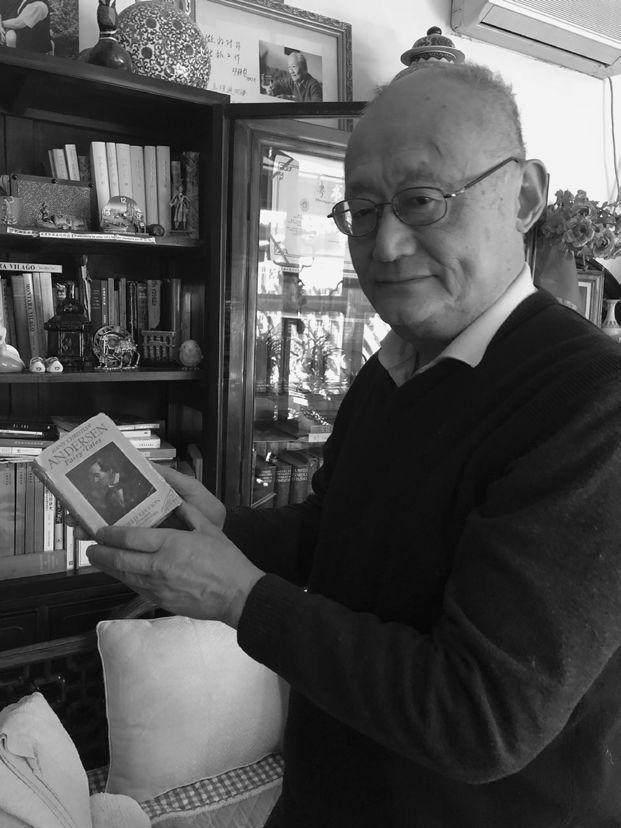

除此之外,叶君健翻译的《安徒生童话全集》一直在再版。他每次再版前都要对照原文再推敲,力求在"信、达、雅"的基础上,再达到心灵和情态的再现。叶君健对安徒生童话的用心,使得丹麦女皇玛格丽特二世在1988年授予他"丹麦国旗勋章",感谢他把安徒生的全部童话介绍给有十多亿人口的中国人民。

1992年,叶君健突然被诊断出患有前列腺癌,医生认为活不过三个月。但在各方的积极救治和配合下,半年后,叶君健的病情好转了。他非常珍惜病情好转的时间,一有精力就提笔写作。在与病魔斗争的日子里,叶君健笔耕不辍,出版了200多万字的作品。

1999年,叶君健的癌症复发,最终于1999年1月5日逝世。叶君健一生熟练掌握了多门语言,如世界语、英语、西班牙语、意大利语、法语、德语、丹麦语、日语、葡萄牙语、瑞典语、挪威语等。他曾将丹麦、希腊、俄国、意大利、法国、美国、挪威等国的文学名著译介到国内,其中最为著名的是《安徒生童话全集》。他共发表了小说,散文、译作、戏剧评论及儿童文学作品1100万字,其中外文占三分之一。

关系 | 姓名 | 简述 |

妻子 | 苑茵 | 出生于1919年,1942年毕业于复旦大学经济系。作家、翻译家 |

大儿子 | 叶念先 | 出生于1943年,1966年毕业于北京第二外国语学院公共英语系,与2022年7月30日去世。著名世界语者、社会学家、北京市世界语协会原秘书长、监事长、内刊《绿满京华》主编 |

小儿子 | 叶念伦 | 1973年作为工农兵大学生考入哈尔滨工业大学,1978年又考入北京科技大学攻读研究生。作家,翻译家 |

书名 | 体裁 | 出版年份 | 出版社 |

被遗忘的人们(世界语版) | 小说集 | 1937 | 绿叶书店 |

Mountain Village(山村) | 长篇小说 | 1947 | 伦敦森林女神出版社 |

They Fly South(雁南飞) | 小说 | 1948 | Sylvan Press |

蓝蓝的低山区(英文版) | 小说集 | 1948 | 伦敦森林女神出版社 |

山村 | 长篇小说 | 1950 | 上海潮锋出版社 |

Fils du Sud(雁南飞) | 小说 | 1950 | Temps Present |

童话作家安徒生 | 未知 | 1954 | 上海少年儿童出版社 |

远行集 | 散文集 | 1959 | 作家出版社 |

新同学 | 短篇小说集 | 1962 | 作家出版社 |

小仆人 | 童话集 | 1960 | 少儿出版社 |

樱花的国度 | 散文集 | 1962 | 上海少儿出版社 |

旅伴 | 童话集 | 1962 | 少儿出版社 |

南京散记 | 散文集 | 1962 | 少儿出版社 |

画册 | 童话集 | 1962 | 少儿出版社 |

开垦者的命运 | 中篇小说 | 1964 | 中青出版社 |

旷野 | 长篇小说 | 1975 | 文联出版社 |

鞋匠的儿子 | 传记 | 1978 | 人民文学出版社 |

王子和渔夫的故事 | 童话集 | 1979 | 少儿出版社 |

天安门之夜 | 散文集 | 1979 | 百花出版社 |

火花 | 《土地》三部曲之一,长篇小说 | 1979 | 人文出版社 |

真假皇帝 | 童话集 | 1979 | 人文出版社 |

在草原上 | 中篇小说 | 1979 | 百花出版社 |

叶君健近作 | 童话、小说、散文 | 1979 | 四川人民出版社 |

叶君健作品选 | 作品选 | 1980 | 少儿出版社 |

南斯拉夫散记 | 散记 | 1980 | 四川人民出版社 |

自由 | 《土地》三部曲之二,长篇小说 | 1980 | 人文出版社 |

曙光 | 《土地》三部曲之三,长篇小说 | 1980 | 人文出版社 |

西楼集 | 文论 | 1981 | 江西人民出版社 |

叶君健儿童文学作品选 | 作品选 | 1983 | 吉林人民出版社 |

重返剑桥 | 散文集 | 1983 | 三联出版社 |

叶君健小说选 | 小说选 | 1983 | 江苏人民出版社 |

不丑的丑小鸭 | 论著 | 1984 | 湖南少儿出版社 |

故人新事集 | 散文集 | 1984 | 三联出版社 |

叶君健童话故事集 | 故事集 | 1985 | 明天出版社 |

红叶集 | 散文集 | 1985 | 江西人民出版社 |

书名 | 体裁 | 原作者 | 出版年份 | 出版社 |

结婚的幸福 | 长篇小说 | 俄国托尔斯泰著 | 1943 | 重庆大时代书局 |

加尔曼 | 中篇小说 | 法国梅里美著 | 1946 | 重庆建国书店 |

亚格曼农王 | 剧本 | 希腊爱斯古里斯著 | 1946 | 文化生活出版社 |

四十九经度 | 剧本 | 美国赫布丹克著 | 1953 | 光明书局 |

海的女儿 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

沙丘上的人们 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

梦 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

苯汉 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

母亲的故事 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

美神 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

安徒生童话选集 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1954 | 平明出版社 |

没有画的画册 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1956 | 新文艺出版社 |

安徒生童话和故事选 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1956 | 人文出版社 |

夜莺 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1956 | 新文艺出版社 |

沼泽王的女儿 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1956 | 新文艺出版社 |

扇子 | 剧本 | 意大利歌尔多尼著 | 1957 | 中国戏剧出版社 |

小鬼和太太 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1958 | 新文艺出版社 |

安徒生童话选 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1958 | 人文出版社 |

干爸爸的画册 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1958 | 新文艺出版社 |

天国花园 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

祖母 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

柳树下的梦 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

聪明人的宝石 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

老栎树的梦 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

踩着面包走的女孩 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1978 | 译文出版社 |

沙丘的故事 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1979 | 译文出版社 |

冰姑娘 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1979 | 译文出版社 |

曾祖父 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1979 | 译文出版社 |

园丁和主人 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1979 | 译文出版社 |

幸运的贝儿 | 童话集 | 丹麦安徒生著 | 1979 | 译文出版社 |

南斯拉夫当代童话选 | 童话集 | 南斯拉夫洛齐埃贝著 | 1982 | 少儿出版社 |

豆蔻镇的居民和强盗 | 故事 | 挪威埃洛纳·丁著 | 1982 | 少儿出版社 |

拉比齐出走记 | 故事 | 南斯拉夫伊万娜·布尔里奇一马佐兰尼奇著 | 1982 | 湖南少儿出版社 |

朱童和朱重 | 童话集 | 挪威托尔边·埃格的著 | 1982 | 少儿出版社 |

(以上书目除特别标示外均来源于)

叶君健文学创作具有强烈的现实主义精神。在小说《岁暮》中,他以严峻的现实主义目光直面中国黑暗的社会现实,同情痛苦而抗争的劳动人民。他写的小说《山村》,其实是旧中国的缩影。他受故乡红安的影响,写的小说多是反映家乡人民的生活和斗争的。他不夸大、不辩解中国的任何事物,总是客观、冷静而忠诚地描写中国文化形象的全貌。北欧当代著名小说家、诺贝尔文学奖获得者霍尔杜尔·拉克斯奈斯认为,中国在这本书里被浓缩在一个小村里,但这丝毫也没有削弱这本书的意义。读者可以集中地在这里看到一个超级庞大国家里的革命在农村如何展开。此外,在创译内容上,叶君健常常紧扣时代主题,歌颂人物美德,使作品具有教化功能。

他总是以朴素的笔调、冷静的叙述和简练的勾勒,使故事自然而然地展开。在这朴素简洁的勾勒中,蕴含着叶君健浓烈的诗情。如他在《山村》中写道:“他们肩上扛着锄头或铁锹,拖着疲倦的步子,慢悠悠地钻进那一堆茂密的树林。第一个钻进去了,接着便是第二个、第三个……直到最后一个人。他们蜿蜒地进入那树林,没有在后面留下任何痕迹。他们像一条长蛇,或者像一缕暮烟——它一接触到那古老林木浓密叶子。就无形地消散了。”他的小说多具有这样浓郁的散文诗味和热烈的诗情。

叶君健开拓了儿童文学创作的领域。他的儿童文学不是对外国故事的简单改写,而是从中提炼出有特色、富有人民性的东西,改造成“中国版本”,使之符合当时读者的欣赏趣味。他认为,好的文学作品既是本民族的,也是世界的。

叶君健的儿童文学作品的特点是具有欧化风格和儿童本位的文学观念。他所写的人物大部分是欧洲的孩子,所处的环境也是欧洲,会让读者误以为是翻译过来的作品。第二个特征是儿童本位意识强烈。叶君健在翻译的《豆蔻镇的居民和强盗》评价道:“儿童剧的服务对象是儿童,首先应该是为儿童服务的,这就要考虑到怎样服务得好,怎样使儿童喜闻乐见。……”说明叶君健认为,儿童戏里可以写成年人,甚至可以写成年人为主,但是必须从儿童的心理、眼光来看成年人,不能用成年人的心理、眼光代替孩子。

叶君健的作品中,1946年5月伦敦希尔文出版社出版的《无知的和被遗忘的》,被英国“书会”评为英国在当月出版的10本优秀文学作品之一;1947年出版的《山村》,被“书会”评为英国出版的“最佳文学作品”。

1988年,丹麦女王玛格丽特二世授予叶君健“丹麦国旗勋章”,感谢他把安徒生童话介绍给中国。

1990年5月,叶君健因译作《魔术家》获“世界儿童文学友谊奖”;1991年6月,被国务院表彰为儿童文学先进工作者;1994年4月,获中国作家协会“彩虹翻译奖”;1995年,被中国作家协会授予“以笔为枪,投身抗战”功勋纪念章。

叶君健在大学时,与他的导师朱理安·贝尔因兴趣相投成为了好朋友。因为贝尔的引荐,叶君健得以接触英国布鲁姆斯伯里文人圈,而他自身的气质、性格与智慧让他在英国文人圈获得一席之地。

为叶君健在英国文坛赢得最高声誉的作品无疑就是出版于1947年7月的《山村》。《山村》被英国书会评选为当月的“最佳作品”。书会不仅加印,而且承诺包销二万册。而这更意味着,他终于成了英国权威组织认可的一个英语作家,获得了更深入地进入英国文化界的身份。对大部分欧洲人来说,从那时他们才真正开始了解中国。随着叶君健1949年返回中国,《山村》的影响逐渐沉寂,直至到中国改革开放后叶君健又重新出现在国际友人的视线里,1988年,距《山村》初版已41年,伦敦的费伯出版社得知叶君健完成了名为《寂静的群山》三部曲的后两部后,将包括了第一部《山村》在内的三部长篇一同出版,1989年又推出了普及版。此后,《山村》又在希腊等国陆续出版了不同文字的译本,欧洲一度出现了“叶君健热”。

在20世纪50到70年代,作为《中国文学》中、英文稿的审定人,叶君健创造性地将其中的原则、方法、标准系经统化、制度化,其留下的若干翻译原则为后人提供了宝贵的参考。叶君健是第一个将毛泽东的《论持久战》《新民主主义论》译成英文在国外发表的人。1957年,“毛选翻译委员会”推荐了由袁水拍、钱冠华、钱钟书、叶君健四位中外名家组成的毛诗英译定稿小组。1958年外文出版社出版了毛泽东诗词的英译本,这个译本成为后来其他语种如法、德、日、意、西等语言转译的源语,在海外有着广泛的影响。

叶君健是在中华人民共和国成立后最著名的安徒生童话译者,他是安徒生翻译的集大成者,安徒生童话译介史中里程碑式的人物。他希望“把他的全部童话移植过来,以丰富我们的儿童文学读物,并为我们的儿童文学作家提供一份重要的参考。”“安徒生的童话是诗,因此我希望我的译文也能具有‘诗’的效果。”在这样的理念下,叶君健翻译出了迄今最受读者认可的高质量的译本,也是出版和再版次数最多的译本。

对于作品翻译,叶君健提出了自己理解的“精品再创论”。首先,他认为翻译的过程要尽量忠实于原作,对原作的曲解和妄译是翻译工作所不能容忍的。其次,翻译文本时要求译者能够用自身的文化素质来理解原作者创作的本意,通过个性化的翻译使原作重新获得生命力,并能体现本会意识形态的主流话语。他所倡导的精品再创作论要求在翻译文学经典时进行重新创作,将之转变为在本国文化语境中同样能被欣赏和传颂的佳作。

1958 年 10 月,叶君健作为副秘书长参加了由当时的文化部部长、中国作家协会主席茅盾率团,周扬、巴金、谢冰心、萧三、赵树理、杨朔等作家组成的中国作家代表团在塔什干召开的第一次亚非作家会议。由于当时中国与许多国家尚未建立外交关系,中国作家协会便承担着外交上的联络任务,即所谓的“民间外交”。在那次会议上,中国作家代表团郑重地提出了“反殖民主义”的议题,国际上为此进行了一场大辩论。当部分印度代表不同意将反殖民主义写入议题时,中国作家决定分头去找各国代表商量。其中,叶君健去找了印度代表安纳德。最后,印度代表团让步了,安纳德不但宣读了大会的告作家书,并且最终加入了亚非作家会议的常设联络局。在叶君健等人的不懈努力下,安纳德对中国产生了深深的认同感。他写道:“我能理解王礼锡和他同时代中国人民的英雄主义,因为我来自一个像中国那样正处于英雄时代的国度。我也坚信要创造一个新的印度。”中国作家们努力的成效从安纳德的转变中可见一斑,这也为之后中印深厚的情谊埋下了伏笔。

2014年10月16日,外国语言文学学院报告厅,纪念叶君健先生诞辰一百周年系列活动之《叶君健全集》捐赠仪式暨抗战一“叶”报告会在武汉大学举行。

2014年12月8日,叶君健百年诞辰纪念座谈会在中国现代文学馆举行。中国作协主席铁凝出席座谈会并致辞。中国作协党组书记李冰主持会议。中国作协副主席李敬泽出席座谈会。来自全国各地的几十位作家、学者、评论家及叶君健亲朋故交与会。

2015年7月21日,英国剑桥大学在国王学院院长官邸隆重举行“叶君健与第二次世界大战”专题展开幕式。该展览通过逾百张图片以及丰富的历史档案资料,阐述了武汉大学杰出校友叶君健在二战前后为中英两国文化交流、世界反法西斯战争宣传所做出的历史贡献。

1957年,叶君健夫妻省吃俭用,以300匹布的价格换得了一个小院。他们不仅精心修缮小院,还把在家乡的穷亲戚都先后接来了。叶君健说:“他们都是穷人,年老的我们要给他们送终,年轻的我们要培养他们受教育自立。”当时叶君健在对外文委工作,负责接待各国友好人士。外国作家来中国访问,看到他们一大家子人能和谐地住在一个屋檐下时,都摇头感叹简直不可思议。

他们居住的小院里种满了各种花卉,还有枣树、桃树、柿子树和葡萄。每当繁花盛开,苑茵就会坐在花下写生。叶君健有时会在画上题字和签名,然后把这些作品作为特殊礼品赠送给外国客人。外国人最重视朋友亲笔写的东西,何况还是夫妻二人的共同创作,因此格外珍视叶君健赠送的画。

叶君健最讨厌应酬。尤其是当他写到一半时有客人来访,他便只好出来应酬,又怕思路忘了,总是看表。于是,“叶公看表”成为当时文坛的一则逸事趣闻。有时有客人来,苑茵出面告知对方叶老不在,实际叶君健就在里屋写文章。可他写着写着就忘了,从里屋出来倒茶......由此闹出很多笑话。

1995年在庆祝抗日战争胜利50周年前夕,叶君健的长篇新作《白霞》和苑茵的自传体纪实文学《冬草》双双面世,被文学界誉为“长篇双璧,文坛盛事”。1996年,长征出版社出版了他们的散文合集《金婚》。5月,苑茵随北京文史馆的同志出差,叶君健为其校稿,还叮嘱出版社,要将苑茵的稿子放在上部,篇幅和字数都要以她为主。

叶君健的老师,也是他的朋友朱利安·贝尔向时任英国现代文学刊物《新作品》主编的莱曼推荐叶君健时给出了非常高的评价,他认为叶君健十分出色、很有魅力、很帅气,“是艰难旅途的好伙伴,也是一位天生的记者”

刘延东在缅怀叶君健时说:“叶老是我国伟大的翻译家和文学家,是中国民主同盟的老前辈,中国共产党的真诚朋友,也是世界反法西斯战士,中外文化交流的使者。叶老用自己不平凡的一生,影响了国内外众多知识界人士,为宣传中国革命、传播中华文化、建设社会主义现代化国家做出了贡献,令人敬佩,人们永不会忘记。”

英媒体评论他为“革命史诗性的小说家”、“重新燃起人们对黄土地国家传统魅力的火焰”。

舒乙评价叶君健时说,叶君健作为20世纪一个重要的文化人,做了很多在文化交流史上值得称道的大事,至今被国际友人念念不忘。

作家协会主席铁凝在缅怀叶君健时说:"面对这一事实,我们不禁会惊诧一个人何以具有如此强大的语言天赋与如此旺盛的精力,如风一般穿越由语言构成的不同文化的边界………我相信,叶君健的精神和成就将会一直启迪和激励着我们,为我们提供前行的动力。”

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。