简介

2017年11月8日,中国第34次南极考察队搭乘“雪龙”号从上海扬帆起航,此次南极考察的首要任务是启动中国第五个南极常年科学考察站——罗斯海新站的前期建设工作,计划在南极恩克斯堡岛南端(即难言岛南区)建设临时设施。2023年12月16日,秦岭站主体工程建设全面启动。2024年1月13日,南极秦岭站主楼主体结构实现封顶。2月7日,中国第五个南极考察站开站。

中国南极秦岭站是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。中国南极秦岭站是“雪龙探极”重大工程的重要任务之一,要科学规划使之具备“一站多能”的综合观监测能力。罗斯海区域是南极考察与研究历史最长的区域,也是南极国际治理热点。中国在此区域建设新站,是积极参与极地全球治理的务实举措,开启了新时代南极工作的新征程。

命名由来

2024年2月7日,中国第五个南极考察站正式开站,并被命名为“秦岭站”。秦岭是横贯中国中部的古老山脉,是中国地理上的南北分界线,也是中国地理、历史、文化多元一体的重要标志,被尊为华夏文明的龙脉,家喻户晓、知名度高,而新站所处区域同样也有一条作为南极洲东西地理分界线的横贯山脉。此外,秦岭水系发达、植物荟萃,是“南北生物物种库”“天然药库”,还是地球上唯一的朱鹮营巢地,是人与自然和谐相处的典型代表,这与新站绿色、环保、节能的设计理念相契合,可以展示中国重视南极环境保护、践行“绿色考察”国际倡议的良好形象。

历史沿革

建设背景

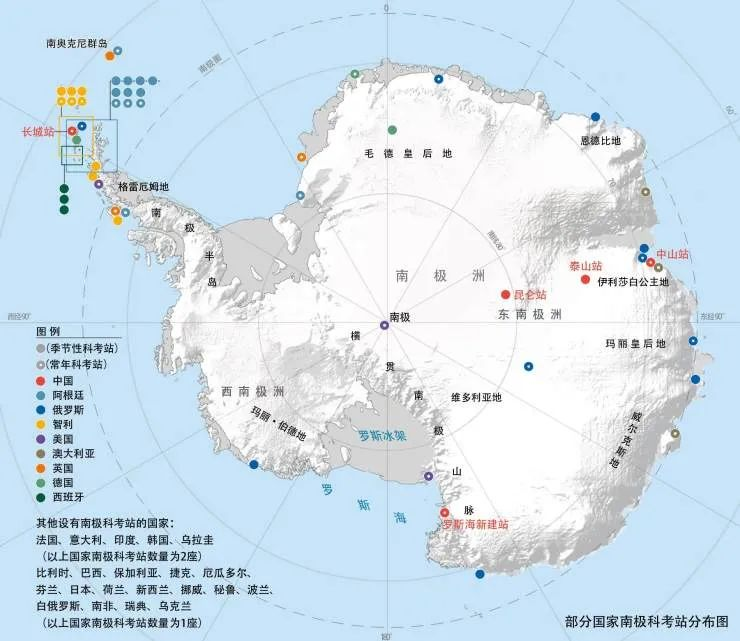

1984年,中国在西南极洲的乔治王岛上建立了第一个南极科考站——长城站,正式开启了中国探索南极科学奥秘的篇章。1989年2月26日中山站在南极洲建立。中国南极秦岭站是中国建立的第一个常年考察站,也是继长城站、中山站之后第三个常年考察站,是中国在南极的第五个考察站。

选址过程

2017年11月8日,中国第34次南极考察队搭乘“雪龙”号从上海扬帆起航。此次南极考察的首要任务是启动中国第五个南极常年科学考察站——罗斯海新站的前期建设工作,计划在南极恩克斯堡岛南端(即难言岛南区)建设临时设施,并在相关区域开展业务化监测工作。12月6日,“雪龙”号遇到航行中最严重的冰情,船舶周边被密集的海冰所包围。12月7日,“雪龙”船成功抵达新建站址。2018年1月16日,三台大型工程装备被成功运送上恩克斯堡岛。2月7日,中国罗斯海新建站选址南极罗斯海恩克斯堡岛奠基仪式在此举行。

建设历程

2019年1月6日,中国第35次南极考察任务的“雪龙”船再次驶入西南极罗斯海特拉诺瓦湾。6日上午9时,恩克斯堡岛作业队的22名队员分批搭乘“雪鹰”直升机登陆。7日上午8时,队员们在仅剩的一根完整旗杆前集合肃立,升起五星红旗,高唱国歌。1月7日晚间,完成卸货任务的“雪龙”船暂别罗斯海新站。中国第36次南极考察队依托“雪龙”号,完成恩克斯堡岛新站83.9吨物资卸运,实施阿蒙森海-罗斯海调查。恩克斯堡岛新站建设队历时57天,实施30余次野外测绘任务;地勘完成钻孔12个,在规划主体建筑区域的7个孔位发现基岩;碎石填运规划码头区域约360立方米,码头功能初步具备;临时设施设备运行正常并顺利完成验收。2022年12月,中国第39次南极科学考察中,“雪龙”号破冰船抵达罗斯海区域,在穿越500公里浮冰区后,挺进新站附近,最近距离不到500米。

2023年11月1日,由自然资源部组织的中国第40次南极考察启航。考察主要任务之一是在南极罗斯海的西海岸区域建设中国第5个南极考察站。12月6日深夜,执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号和“天惠”轮成功抵达罗斯海新考察站附近海域,开展卸货作业和人员登陆工作。12月7日,“雪龙2”号与“天惠”轮抵达罗斯海开始卸货作业,秦岭站的建设同步展开。截至12月16日,南极秦岭站物资卸运工作完成过半,剩余物资将在10天之内完成转运。12月16日,秦岭站主体工程建设全面启动。2024年1月13日,正在建设中的中国第五座南极科考站——秦岭站完成主楼最后一根钢梁吊装,标志着新站主楼主体结构实现封顶。2月7日,中国第五个南极考察站开站。

地理位置

罗斯海秦岭站位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸,该区域位于东南极冰盖快速冰流区、罗斯冰架及罗斯海海冰三角地带,面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,是全球变化的敏感区域,是极地科学考察的理想之地。罗斯海新站的前期建设工作,在南极恩克斯堡岛南端(即难言岛南区),难言岛位于东南极大陆罗斯海与维多利亚地交接处的特拉诺瓦湾(Terra Nova Bay)南部的岛上,地理坐标为南纬74°50′—74°57′;东经163°35′—163°46′。岛屿陆地面积约为50 km2,总体呈南北走向的菱形。该岛的北侧为普利斯特利冰川(Priestley Glacier),西侧和南侧为南森冰架(Nansen Ice Sheet),东侧毗邻罗斯海的特拉诺瓦湾。在该岛上出露的主要岩石组成为淡色花岗岩、闪长岩、变质花岗岩和其他花岗岩(Di Vincenzo and Rocchi, 1999; Chen et al., 2019)。其他花岗岩的主要岩石类型为二长岩,并有少量二长闪长岩,其侵入时间为486~479Ma,均为早奥陶世早期。已有6个国家在该区域建设了7个考察站。该区域的南极考察与研究历史最长,属南极国际治理的热点地区。中国在此区域建设新考察站,旨在积极参与极地全球治理、构建人类命运共同体,它开启了中国南极考察的新征程。

设施条件

中国南极秦岭站按计划,中国罗斯海新站预计2023年后建成,届时将具备在南极地区域开展地质、气象、陨石、海洋、生物、大气、冰川、地震、地磁、遥感、空间物理等科学调查的保障条件,满足度夏、越冬的管理、科考、后勤支撑人员的长期生活工作医疗的需求,具备数据传送,远程实时监控和卫星通讯、保障固定翼飞机和直升机作业等功能,成为中国“功能完整、设备先进、低碳环保、安全可靠、国际领先、人文创新”的现代化南极考察站。

社会活动

2024年2月7日,中国南极秦岭站开站活动举行,在北京设主会场,在南极长城站、南极中山站、南极秦岭站、北极黄河站、“雪龙”号船、“雪龙2”号船设分会场。

建设意义

中国南极秦岭站位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸,面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。中国南极秦岭站是“雪龙探极”重大工程的重要任务之一,要科学规划使之具备“一站多能”的综合观监测能力。罗斯海区域是南极考察与研究历史最长的区域,也是南极国际治理热点。中国在此区域建设新站,是积极参与极地全球治理的务实举措,开启了新时代南极工作的新征程。

中国南极秦岭站从所处区域看,新站具有岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的特征,中国南极秦岭站通过开展海洋生态、海冰、冰川、海平面、大气、地球物理、高空大气物理等调查、观测监测,将为评估南极生态环境和气候变化提供基础支撑。此外,中国南极秦岭站通过开展罗斯海区域陆、海、冰川以及干谷、横贯山脉等南极关键内陆区域等多学科综合科学调查,将为了解上述区域自然特征提供支撑,与有关国家一道对恩克斯堡岛南极特别保护区进行管理、开展罗斯海海洋保护区生态监测,将为保护南极生态环境作出贡献,为中国参与南极国际治理提供支撑。建设完成后,新站还将与周边其他国家科考站开展南极科学考察及保障相关的国际合作,努力为人类和平利用南极作出新的更大贡献。