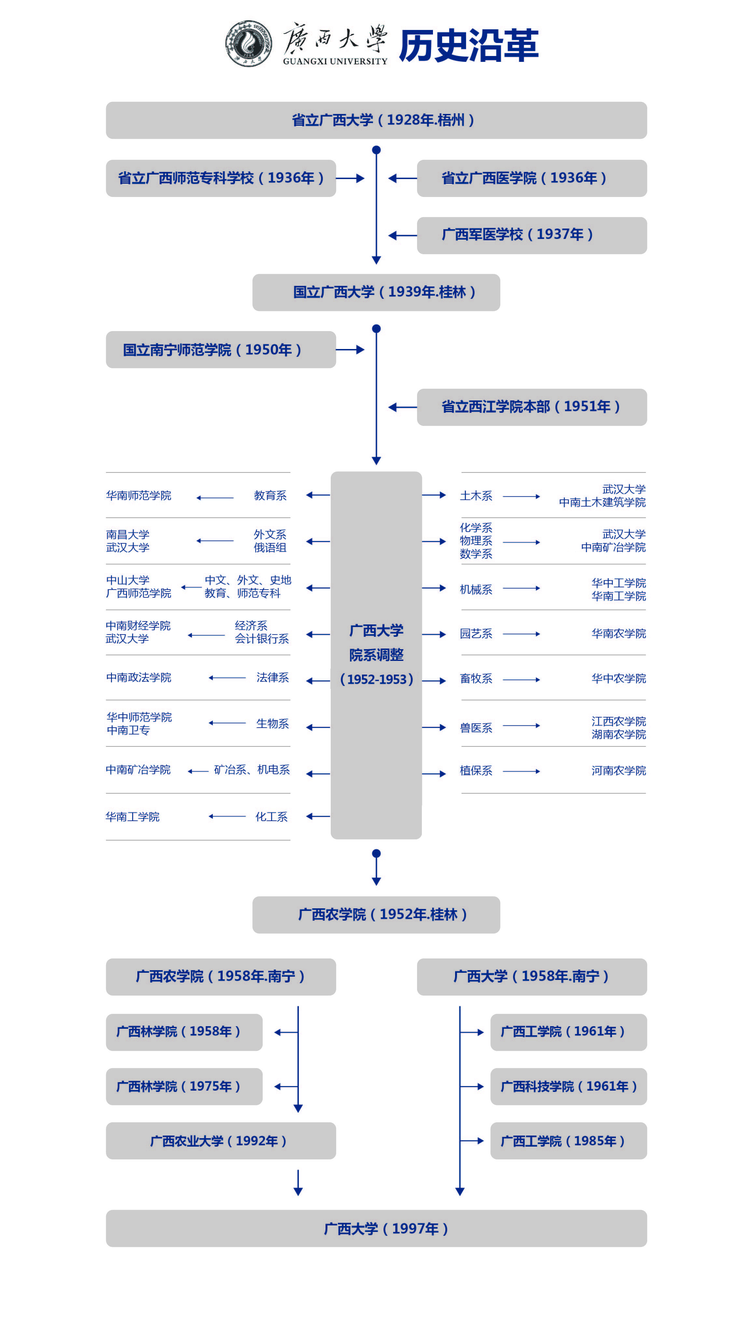

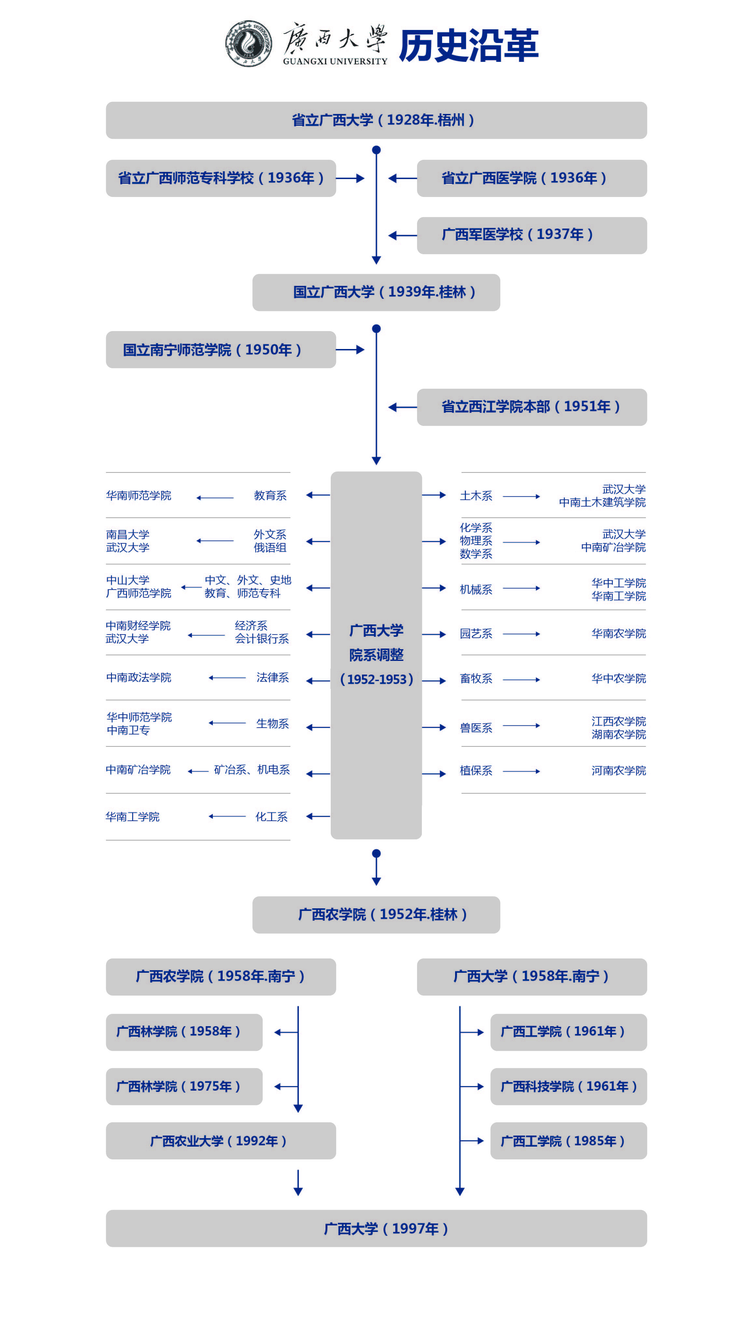

历史沿革

梧州时期(1928-1936)

省立广西大学于1928年6月由马君武在梧州成立,校址定于梧州市河西区蝴蝶山,学校一经创办,便提出了“复兴中华,发达广西“的办学理念和目标,兴起了广西高等教育之风。设立之初学校有理、工、农三个学院。次年6月,粤桂战争爆发,因战火波及,学校停办。

1931年5月,学校恢复办学,同年7月开始招生。次年春,广西省政府提出“促进乡村教育,培养更多师资”的口号,于是便创办了广西省立师范专科学校,校址定于桂林,同年10月学校落成。1936年,省立师范专科学校、省立医学院相继并入省立广西大学,并转设为文法学院和医学院,理学院与工学院合并为理工学院。

桂林时期(1937-1953)

1936年10月,因预测全面抗战即将爆发,故广西省政府将学校迁至桂林。后于此后三年内,相继设立了植物研究所、经济研究所、广西农林实验区、广西农事实验场等。

省立广西大学在1939年被确立为国立广西大学。在抗战期间,由于广西地理位置特殊,作为大后方,在桂林汇集了大批学者以及优秀青年,思想交流碰撞激烈,学校得到了极大跨度的发展,成为当时国内重要大学之一,学术力量位居全国前列。

1944年夏,日军南下,长沙、衡阳继而沦陷,广西告急,校方在情势危急之下只能宣告放假,积蓄实力。同年9月,学校迁至融县。后因11月,柳州备战,再迁至贵州榕江。1945年9月,日本投降,二战结束,国立广西大学重返广西并暂设于柳州鹧鸪江。次年春,迁回梧州蝴蝶山,9月再迁回桂林,后将校址设于将军桥。

1950年3月,国立南宁师范学院并入国立广西大学,改组成为师范学院。次年3月,广西省人民政府根据教育部指示,将广西省立西江学院本科部分并入广西大学。1952年,毛泽东为广西大学题写校名,同年10月,学校农学院改制,保留了农学和林学两系。次年,因全国高校院系调整,广西大学被停办,师生以及设备和图书资料被调整到华中和华南地区的19所大学。

南宁时期(1958-至今)

1958年2月,广西农学院迁至南宁,同年在各方努力之下,中央人民政府批准广西大学在南宁重建,自此学校进入了新的发展时期。1961年,广西工学院与广西科技学院并入广西大学,次年,林学院并入农学院。

1978年起,学校开设研究生院,开始招收硕士研究生,于1981年获批4个硕士学位授权点。1997年,广西大学与广西农业大学合并。次年,获批3个博士学位点。1999年,被评为国家“211工程”重点建设学校。次年,经教育部及国务院学位办批准成为全国第四批工商管理硕士(MBA)学位点之一,也是广西最早具有MBA专业学位授权的高校。

2001年,学校被确定为华南理工大学对口支援学校。2004年,学校被批准为国家教育部和广西壮族自治区共建高校。次年,广西大学在国家教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。

2006年,学校入选国家大学生文化素质教育基地。三年后,广西大学商学院获得国务院学位办、教育部批准成为具有EMBA培养资格的院校,成为广西唯一一所具有EMBA培养资格的高校。

2011年9月,入选教育部第二批卓越工程师教育计划。次年11月,入选教育部首批卓越法律人才教育培养计划。同年,被确定为中西部高校综合实力提升工程重点建设14所高校之一。

2013年7月,学校成立中西部高校联盟。次年9月,入选教育部首批“卓越农林人才教育培养计划”。2017年9月,学校入选国家世界一流学科建设高校名单。次年5月,学校入选广西一流学科建设高校。

2019年2月,经广西壮族自治区人民政府决定,对广西大学进行大力支持,建设国内同等一流大学。次年9月,广西大学中国-东盟金融合作学院成立;同月,被教育部认定为2020年全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。

2022年2月14日,学校位列于教育部公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单之中,同年5月,广西大学亚热带智能农机装备产业学院成立。

办学条件

院系与专业设置

截至2022年,广西大学共有26个学院,共计66个专业,其中35个专业按15个大类招生。涵盖哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类。

| 院系 | 专业 |

1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 |

2 | 物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 电子科学与技术 |

集成电路设计与集成系统 | |

3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 |

车辆工程 | 能源与动力工程 |

4 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 |

5 | 土木建设工程学院 | 土木工程 | 水利水电工程 |

建筑学 | |

6 | 化学化工学院 | 化学 | 应用化学 |

化学工程与工艺 | |

7 | 海洋学院 | 海洋科学 | |

8 | 计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 信息安全 |

电子信息工程 | 通信工程 |

9 | 资源环境与材料学院 | 材料成型及控制工艺 | 材料科学与工程 |

木材科学与工程 | 环境工程 |

矿物资源工程 | |

10 | 轻工与食品工程学院 | 轻化工程 | 包装工程 |

食品科学与工程 | |

11 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 生物技术 |

12 | 农学院 | 农学 | 园艺 |

植物保护 | 农业资源与环境 |

13 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 动物医学 |

14 | 林学院 | 林学 | 生态学 |

15 | 医学院 | 药学 | |

16 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 |

17 | 外国语学院 | 英语 | 翻译 |

日语 | 泰语 |

越南语 | |

18 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 广告学 |

播音与主持艺术 | |

19 | 经济学院、中国-东盟金融合作学院 | 经济学 | 国际经济与贸易 |

金融学 | |

20 | 工商管理学院 | 工商管理 | 会计学 |

旅游管理 | |

21 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | |

22 | 马克思主义学院 | 哲学 | 思想政治教育 |

23 | 体育学院 | 运动训练 | |

24 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 美术学 |

音乐学 | 舞蹈学 |

25 | 法学院 | | |

26 | 国际学院 | | |

27 | 继续教育学院 | | |

参考文献:

师资情况

截至2022年,广西大学共有教职工3424人,专任教师1933人,其中具有在职在编教职工3346人,具有正高级专业技术职务541人、副高级专业技术职务960人。另有中国工程院院士2名,国家级教学名师2名,“973”项目首席科学家1名,获得国家“杰出青年基金”者4名,入选国家“百千万人才工程”者9名,国家“杰出专业技术人才”2名,中国科学院“国外引进杰出人才”2名,国家“有突出贡献中青年专家”6名,获得国家“优秀青年基金”者1名,科技部“中青年科技创新领军人才”1名,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”者7名,获得鲁迅文学奖者1名。

中国工程院院士 | 王双飞、郑皆连 |

国家级教学名师 | 黄维义、孟勤国 |

自治区级教学名师 | 吕跃进、韦化、宋亚菲、李陶深、罗建举、童张法、陈保善、甘自恒、林小峰、冯家勋、徐峰、乌尼日、杨棣华 |

校级名师 | 郭进、阎世平、黎明洁、黎起秦、陈小鹏、陈汉忠、林翠梧、段文贵、罗兴录、李有志、关熔珍、梁恩维、谢舜、曾建民 |

参考文献:

学科情况

截至2022年,在特色学科方面,广西大学现有“世界一流”建设学科1个、“部区合建”一流学科群2个,双一流学科1个,“211”重点建设学科群6个,国家重点学科2个,国家重点(培育)学科1个,广西一流学科A类4个、B类8个,广西一流(培育)学科2个,13个广西特色优势重点学科,20个广西重点学科。

据ESI数据库更新显示,广西大学7个学科进入ESI全球排名前1%,分别是的工程学、材料科学、农学、植物与动物学、化学、环境科学(生态学)和生物与生化。

在研究生教育方面,广西大学设有博士后科研流动站11个,一级学科博士学位授权点19个,专业博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点38个,专业硕士学位授权类别25个。

国家重点学科 | 结构工程国家重点学科、动物遗传育种与繁殖国家重点学科 |

国家重点(培育)学科 | 微生物学国家(培育)重点学科 |

广西特色优势重点学科 | 土木工程、畜牧学、生物学0、应用经济学、化学工程与技术、生态学、轻工技术与工程、兽医学、电气工程、作物学、机械工程、计算机科学与技术、植物保护 |

广西重点学科 | 数学、矿业工程、中国语言文学、环境科学与工程、控制科学与工程、水利工程、农业资源与环境、高等教育学、外国语言文学、园艺学、哲学、软件工程、新闻传播学、马克思主义理论、有机化学、工商管理、公共管理、法学、物理学、材料加工工程 |

“211”重点建设学科群 | 结构工程与红水河流域水力资源开发学科群、亚热带生物技术学科群、动植物遗传育种与繁殖学科群、泛北部湾特色资源加工新技术学科群、电气工程与“西电东送”关键技术开发学科群、中国-东盟经贸合作与发展研究学科群 |

世界一流建设学科 | 土木工程 |

部区合建一流建设学科群 | 土木工程与先进材料学科群、应用经济学与现代服务业学科群 |

广西一流学科 | 土木工程、轻工技术与工程、生物学、应用经济学(A类) 马克思主义理论、数学、物理学、材料科学与工程、电气工程、化学工程与技术、作物学、畜牧学(B类) |

博士学位授权学科(一级学科) | 应用经济学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、生态学、机械工程、电气工程、土木工程、水利工程、化学工程与技术、轻工技术与工程、作物学、植物保护、畜牧学、兽医学、工商管理、公共管理 |

专业博士学位授权点 | 兽医 |

博士后科研流动站 | 生物学、畜牧学、土木工程、电气工程、作物学、化学工程与技术、轻工技术与工程、生态学、植物保护、应用经济学、物理学 |

硕士学位授权学科(一级学科) | 哲学、应用经济学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、海洋科学、生物学、生态学、机械工程、材料科学与工程、电气工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、矿业工程、轻工技术与工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产、药学、工商管理、公共管理 |

参考文献:

教学情况

截至2022年,在学科建设方面,广西大学有国家精品课程3门,为家畜寄生虫学、化工热力学、木材学;国家级双语教学示范课程2门,为病毒学、环境科学与工程;国家级精品视频公开课程3门,为动物寄生虫学与公共健康卫生、碳减排与低碳生活、科技建材构筑美好生活;自治区级精品视频公开课程6门,为动物寄生虫学与公共健康卫生、碳减排与低碳生活、木材美学、中国文化对日本文化的影响、中国古典诗词吟唱鉴赏、生活中的金融学;另有自治区级精品课程40门,28个国家级一流本科专业建设点,22个自治区级一流本科专业建设点。

国家精品课程 | 家畜寄生虫学、化工热力学、木材学 |

国家级双语教学示范课程 | 病毒学、环境科学与工程 |

国家级精品视频公开课程 | 动物寄生虫学与公共健康卫生、碳减排与低碳生活、科技建材构筑美好生活 |

自治区级精品视频公开课程 | 动物寄生虫学与公共健康卫生、碳减排与低碳生活、木材美学、中国文化对日本文化的影响、中国古典诗词吟唱鉴赏、生活中的金融学 |

在人才培养方面,广西大学有15个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越农林人才教育培养计划”,另有国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级大学生校外实践教育基地5个。

在教学研究方面,广西大学有国家级教学团队3个,实验教学中心28个,国家级实验教学示范中心5个,国家级虚拟仿真实验教学中心2个,自治区级实验教学示范中心17个,自治区级虚拟仿真实验教学中心(含培育项目)10个。

学校交流

截至2022年9月,广西大学于2007年创立了国际教育学院,先后与全球48个国家和地区的279所高校及学术机构签署了学术合作交流协议,与东盟十国96所高校及学术机构合作交流密切。

在合作办学方面,广西大学与泰国的川登喜皇家大学合作建立了素攀孔子学院、与爱沙尼亚塔林大学合办了塔林孔子学院,又同美国莫海德州立大学共建孔子学院。

学术研究

学术资源

截至2022年12月,图书馆馆藏总量524.54万册,电子图书373万册,学位论文988万篇,音视频26万小时,全文电子期刊5.7万种,大型数据库206个。拥有Elsevier、WOS、Scifinder、IEL、Wiley、Springer、EBSCO、EI、Nature、Science、SAGE、CNKI、万方、超星等国内外著名的学术性数据库,形成了涵盖哲、经、法、文、理、工、农、管、教、艺、医等十三大学科门类的多科性、多层次、多载体、特色明显并能有效支撑学校学科建设和人才培养的馆藏文献体系。

研究平台

截至2022年9月,广西大学工业设有国家级科研机构3个,其中国家重点实验室1个、省部共建国家重点实验室培育基地1个、国家级国际科技合作基地1个。

设有省部级科研机构48个,其中国家省部共建协同创新中心2个,教育部重点实验室2个,教育部工程研究中心2个,教育部战略研究基地1个,教育部区域与国别研究基地2个,国家林业局重点实验室1个,自治区重大科技创新基地6个,自治区重点实验室15个,自治区应用数学中心1个,广西“2011协同创新中心”3个,广西工程技术研究中心8个,广西工程研究中心2个,自治区国际合作基地1个,自治区工程院1个,自治区农业良种培育中心4个。

厅局级科研机构与校属科研机构共计54个,其中自治区高校重点实验室20个,校属科研机构34个。

机构名称 | 机构类别 |

国家级科研机构 |

亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 | 国家重点实验室 |

广西壮族自治区有色金属及特色材料加工重点实验室 | 省部共建国家重点实验室培育基地 |

亚热带农业生物资源保护与利用国际科技合作基地 | 国家国际科技合作基地 |

教育部科研机构 |

蔗糖产业省部共建协同创新中心 | 国家(省部共建)协同创新中心 |

中国-东盟区域发展研究省部共建协同创新中心 |

有色金属及材料加工新技术教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |

工程防灾与结构安全教育部重点实验室 |

中南速生材繁育重点实验室 | 国家林业局重点实验室 |

糖业及综合利用教育部工程中心 | 教育部工程研究中心 |

大跨拱桥关键技术教育部工程研究中心 |

参考文献:

学术成果

截至2022年,学校共计获得科研成果奖项74项,其中人文社科类奖项22项,自然科学类奖项52项。

人文社科成果

自2012年以来,广西大学共计获得广西第十二次至十六次社会科学优秀成果奖一等奖16项,获得第六届至第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)6项,其中二等奖2项,三等奖4项。

自然科学成果

自2006年至2020年以来,广西大学共计获得国家科技进步奖二等奖10项,国家技术发明奖1项,神农中华农业科技奖一等奖1项,中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖1项,广西科学技术奖特别贡献奖特等奖1项,广西最高科学技术奖1项,广西青年科技杰出贡献奖1项,高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖4项,广西自然科学奖一等奖7项,广西技术发明奖一等奖5项,广西科学技术进步奖一等奖10个,广西科技进步奖一等奖9个。

大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用 | 国家技术发明奖 | 二等奖 |

食品动物新型专用药物的创制与应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 |

超500米跨径钢管混凝土拱桥关键技术 |

废旧混凝土再生利用关键技术及工程应用 |

重载水泥混凝土铺面关键技术与工程应用 |

造纸与发酵典型废水资源化和超低排放关键技术及应用 |

钢-混凝土组合结构与混合结构体系关键技术及其工程应用 |

鱼藤酮生物农药产业体系的构建及关键技术集成 |

高活力α-乙酰乳酸脱羧酶的研制与应用 |

碾压混凝土拱坝筑坝配套技术研究 |

牛体外受精技术的研究与开发 |

学术期刊

截至2022年,广西大学共有《广西大学学报(哲学社会科学版)》《广西大学学报(自然科学版)》《基因组学与应用生物学》三类刊物。

刊物名称 | 主管部门 | 主办机构 | 创刊时间 | 性质 | 内容 |

《广西大学学报(哲学社会科学版)》 | 广西大学 | 广西大学 | 1948年4月 | 中国人文社会科学类的综合性学术理论双月刊 | 主要介绍报道人文科学方面,入围全国百强社会科学学报 |

《广西大学学报(自然科学版)》 | 广西大学 | 广西大学 | 1976年 | 中国自然科学类的综合性学术理论双月刊 | 主要以报道自然科学为主,涵盖理工农医各个方面,被中国科学技术信息研究所收录为中国科技核心期刊 |

《基因组学与应用生物学》 | 广西大学 | 广西大学 | 1982年 | 科学期刊 | 主要刊登介绍现代生物技术的前沿学科和基础学科,及其各个应用领域的研究成果 |

参考文献:

校园文化

校徽

校徽主体造型有代表理工科的齿状圆形、代表农科的稻穗、代表文法类的桂花,意指广西大学是一所学科齐全的综合大学。中心是由广西的开头字母“GX”缩写变形而成一只凤凰,同时也是211工程的变形字。凤凰头顶的星星表达了学校的美好夙愿,暗指学校要建设成为一所高水平区域特色研究型大学,成为一颗闪亮耀眼的星星。另外桂花的数量为八朵又暗指四海八方来此求学的学子。凤凰下方标有学校的创办时间“1928”以及毛主席所题的行书校名“广西大学”。校徽的主体颜色为红色。

参考文献:

校训

校训勤恳朴诚、厚学致新很好的传达了广西大学的办学理念和人文传统。

首先校训的前半部分勤恳朴诚,是广由西大学首任校长马君武亲撰。意指要勤勤恳恳做事,实诚质朴的做人,艰苦创业,俭朴生活。

其次校训的后半部分厚学致新,表达了学校对知识的态度。其中“厚学”指要有深厚的学识积累。“致新”意指要努力创新,与时俱进。作为为学的两个阶段,首先要厚学,要博采众长,其后要致新用自己所学习的知识,勇于开拓,敢于创新。

参考文献:

校歌

学校校歌为《广西大学校歌》,始创于抗日战争时期,由汤铁民作曲,马君武填词,一开始作为抗日战争的动员曲使用。抗战结束后,马君武又结合时局对歌词进行了改编。2008年,广西大学建校80周年时,校庆宣传组又集体修改了歌词,最终定稿为现在的《广西大学校歌》。

名称 | 《广西大学大学校歌》 | 作曲者 | 汤铁民 | 作词者 | 马君武 |

歌词:复兴中华,发达广西,是我们立校本意;为国奉献,为民工作,是我们求学目的。努力,努力,大家一齐努力,求得知识,练好身体,更遵守严格纪律。努力,努力,大家一齐努力,勤恳朴诚,厚学致新,为祖国奋斗到底! |

参考文献:

行政管理

现任领导

| 职位 | 姓名 |

1 | 校党委书记 | 王乃学 |

2 | 校党委副书记、校长 | 韩林海 |

3 | 校党委副书记 | 查丹明 |

4 | 副校长 | 冯家勋 |

5 | 校党委常委、副校长 | 马少健 |

6 | 范祚军 |

7 | 刘向 |

8 | 田利辉 |

9 | 校党委常委 | 雷德鹏 |

10 | 冼季夏 |

11 | 曾冬梅 |

12 | 校党委常委、纪委书记 | 吕逸 |

13 | 校党委常委、总会计师 | 宁旭初 |

14 | 校长助理、副教务长、发展规划处处长、高等教育研究所所长 | 赵双良 |

截至2022年12月 |

参考文献:

历任领导

历任校长

| 职位 | 姓名 | 任职时间 | 学校名称 |

1 | 校长 | 马君武 | 1928.10-1936.7 | 广西省立广西大学 |

2 | 校长 | 黄旭初 | 1936.6-1938.2 |

3 | 校长 | 白鹏飞 | 1938.2-1939.8 |

4 | 校长 | 马君武 | 1939.9-1940.8 | 国立广西大学 |

5 | 校长 | 雷沛鸿 | 1940.8-1941.8 |

6 | 校长 | 高阳 | 1941.9-1942.10 |

7 | 代理校长 | 李运华 | 1942.11-1943.8 |

8 | 校长 | 1943.9-1946.3 |

9 | 校长 | 陈剑脩 | 1946.3-1949.4 |

10 | 校长 | 盘珠祁 | 1949.5-1949.10 |

11 | 校务委员会主任委员 | 张映南 | 1949.12-1950.2 |

12 | 校长 | 杨东纯 | 1950.3-1953.10 |

13 | 校长 | 韦国清 | 1958.12-1968.11 | 广西大学 |

14 | 核心领导小组组长 | 黎炎怀 | 1968.11-1971.4 |

15 | 革命委员会主任 | 陈秉德 | 1971.5-1973.10 |

16 | 黄传林 | 1973.10-1978.12 |

17 | 校长 | 覃应机 | 1978.12-1982.3 |

18 | 校长 | 候德彭 | 1982.3-1986.9 |

19 | 校长 | 王奇浩 | 1986.9-1990.1 |

20 | 校长 | 陈光旨 | 1990.1-1995.2 |

21 | 校长 | 郑志鹏 | 1995.2-1997.3 |

22 | 常务副校长 | 吴恒 | 1995.2-1997.3 |

23 | 校长 | 唐纪良 | 1997.3-2012.6 |

24 | 校长 | 赵艳林 | 2012.6-2017.2 |

25 | 校长 | 赵跃宇 | 2017.3-2022.3 |

参考文献:

历任书记

| 职位 | 姓名 | 任职时间 | 学校名称 |

1 | 党委书记 | 黄传林 | 1958.12-1972.10 | 广西大学 |

2 | 党委书记 | 陈秉德 | 1972.10-1973.10 |

3 | 党委书记 | 黄传林 | 1973.10-1981.7 |

4 | 党委代理书记 | 覃光恒 | 1982.4-1982.8 |

5 | 党委书记 | 覃光恒 | 1982.8-1985.11 |

6 | 党委书记 | 关烈夫 | 1985.11-1988.11 |

7 | 党委书记 | 覃宏裕 | 1988.11-1993.11 |

8 | 党委书记 | 马继汇 | 1993.8-1998.7 |

9 | 党委书记 | 余瑾 | 1998.4-2006.8 |

10 | 党委书记 | 阳国亮 | 2006.8-2009.11 |

11 | 党委书记 | 梁颖 | 2009.10-2015.4 |

12 | 党委书记 | 刘正东 | 2015.4-2021.10 |

参考文献:

校友情况

学界

姓名 | 职务 |

马君武 | 教育家、科学家、民主革命家 |

李达 | 马克思主义理论家 |

吴宓 | 中国现代著名西洋文学家、国学大师、诗人 |

王力 | 中科院哲学社会科学学部委员 |

陈寅恪 | 中科院哲学社会科学学部委员 |

陈望道 | 中科院哲学社会科学学部委员 |

侯光炯 | 土壤学家,农业教育家,中国科学院学部委员,中国科学院院士 |

截至2022年12月 |

参考文献:

文艺体育界

姓名 | 职业 |

林焕平 | 文艺理论家、三十年代上海“左联”作家 |

琼瑶 | 文学作家 |

后弦 | 知名歌手 |

罗丽莉 | 中国登山运动员 |

截至2022年12月 |

参考文献:

所获荣誉

2014年12月,广西大学获“2014年度全区普通高校毕业生就业工作先进集体”称号

2017年8月,广西大学被广西壮族自治区精神文明建设委员会评为“第一届自治区文明校园”。

2020年12月28日,广西大学被中共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府评为“第二届自治区文明校园”。

2021年9月,广西大学入选第二批国家语言文字推广基地单位名单。