名称

居青海湖以西,故名海西。因其地理位置而得名。

主体为中国四大盆地之一的柴达木盆地(“柴达木”系蒙古语,意为“盐泽之地”),盆地面积约占全州总面积的78.76%,故柴达木又成为海西州的代称。

历史沿革

先秦时期

考古发现距今二万三千年前的旧石器时代,唐古拉山托托河沿、可可西里、小柴旦湖等地已有先民从事采集狩猎活动。

公元前845年左右,诺木洪文化的居民在诺木洪、香日德一带开始从事农牧业生产,已能建造房屋,冶炼铜器。

海西州古为西羌地。

两汉至元朝

西汉建元三年(公元前138年),张骞初使西域回归时,恐匈奴遮道,欲经柴达木盆地羌中道回京,途中被匈奴俘去。

西汉元鼎六年(公元前111年),汉武帝派将军李息和郎中令徐自为领兵10万进击河湟羌人,羌人战败,一些部落退至今海西茶卡等地。

两汉时今海西东部为先零卑禾等羌人部落活动范围,西部属"若羌国"。

汉平帝元始四年(4年),王莽置西海郡,今海西东部属之。王莽末郡废,复为羌地。

东晋后期,今海西西部为吐谷浑属地,东部为鲜卑乙弗国地(后并于吐谷浑)。

宋武帝永初元年(公元420年)僧人昙无竭(法勇)经柴达木西行求经。

宋元嘉二十九年(公元452年),吐谷浑首领拾寅(慕利延侄子)开始在白兰(今都兰县诺木洪一带)修筑城廓,建立牙帐,开始了柴达木盆地的吐谷浑交通和商业的全盛时期。

吐谷浑伏连筹即位期间(491年~529年),曾建都于今海西境内,后移置伏俟城(今共和县石乃亥乡铁卜洽古城)。

隋大业五年(609年),隋军击败吐谷浑,在其地设置四郡,今海西东部属西海郡,西部属鄯善郡。隋末,吐谷浑复据故地。

唐贞观十年(636年),吐谷浑成为唐属国。

唐龙朔三年(663年),吐蕃王国灭吐谷浑据有其地,今海西州曾隶吐蕃腊城节度使。吐谷浑历时350年后至此亡国。

宋代,今海西西部为撒里畏兀尔(即黄头回纥)地,东部为吐蕃地方政权唃厮啰势力范围。

元代,今海西州西北地区为甘肃行省沙州路辖区,其余大部为宣政院所属吐蕃等处宣慰司辖区。蒙古族开始迁居海西。

元顺帝时期(1333~1367年),设曲先答林元帅府,封卜烟帖木儿为宁王,镇守今柴达木西部地区。一部分杨州乐户随其到镇守地,这是见于记载的长江沿岸汉族第一次迁居柴达木盆地。

明朝至清朝

明初,今海西为安定、阿瑞、曲先、罕东四卫地,由西宁卫兼管。

明武宗正德七年(1512年)左右,东蒙古诸部开始进入青海,攻破塞外四卫,至此,成为东蒙古诸部统治地区。

明崇祯十年(1637年),居住在今新疆卫拉特蒙古(即西蒙古)和硕特部在其首领顾实汗的率领下进入青海,在今天峻县东部和刚察县地发动了青海历史上有名的“血山之战",擒杀了却图汗。至此,东蒙古在青海和西藏地区的活动结束。

清雍正元年(1723年),青海和硕特蒙古亲王罗卜藏丹津起兵反清。年羹尧平息罗卜藏丹津叛乱后,曾在茶卡盐池驻兵1600名,设副将1员,都司2员。

清雍正三年(1725年),清廷编定青海蒙古左右两翼盟29旗,今海西州境划定9个蒙古旗,统归"钦差办理青海蒙古番子事务大臣"管辖。

清乾隆二十二年(1757年),班禅商上喇嘛移住巴彦托辉、岳霍洛依(即今都兰县香日德一带),为班禅香家旗。

清乾隆二十八年(公元1763年),清对茶卡盐池的生产定盐律征税。

清道光二十四年(公元1844年)8月,法国人古柏察、加倍二人,从热河来到柴达木盆地考察,这是有史以来外国人初次考察柴达木。

清咸丰八年(1858年),藏族汪什代海部落迁入今天峻县境内驻牧,当地的蒙古北前旗北迁祁连。

清光绪年间(1875年~1908年),藏族沟里、日安两个百户部落迁入今都兰县境内落居。

清光绪二十三年(1897年),瑞典人斯文·海定,到中国西部旅行,深入到柴达木一带,并测绘路线,著有《亚洲腹地旅行记》。

中华民国

民国元年(1912年)7月,青海办事大臣改为青海办事长官,今海西地区属之。次年增设蒙番宣慰使,管理蒙藏事务。

民国4年(1915年),改由甘边宁海镇守使兼管。

民国6年(1917年),归都兰理事辖,上隶甘边宁海镇守使。

民国8年(1919年)8月1日,在都兰寺开设三等邮局,有职员1人,邮路里程703.5千米。这是在青海牧区开办的第一个邮局。

民国19年(1930年),改都兰理事为都兰县,辖今海西州全境,上隶青海省。

民国23年(1934年),200多户哈萨克族经河西走廊西部地区迁入今海西州境内落居茶卡一带,至1950年,进入青海的6批哈萨克族共计2320余户。

民国27年(1938年),在今都兰县察汗乌苏镇设立青海省第八行政督察专员公署。

民国28年(1939年),都兰气象站建立。次年1月,开始观测,柴达木盆地自此有了系统的气象资料。

民国30年(1941年),改称青海省第一行政督察专员公署,都兰县属其管辖。

民国33年(1944年),宋家泰先生写成并出版了《柴达木盆地》一书,这是中国第一部全面系统地论述柴达木盆地自然地理、经济以及社会文化的专门著作。

1949年9月,青海解放。

中华人民共和国

1949年11月,都兰县宣告解放。成立都兰县人民政府(驻地察汗乌苏),辖今海西州全境,直隶青海省。

1952年9月26日,撤销都兰县,设立县级"都兰县蒙藏哈萨克族自治区"。

1954年1月25日,改建为专区级"海西蒙藏哈萨克族自治区"(驻察汗乌苏)。

为开发建设柴达木盆地,1955年7月30日,在格尔木设立了"柴达木工作委员会",作为青海省人委派出机构,处理开发建设柴达木盆地的日常工作。

1955年12月12日,更名为"海西蒙藏哈萨克族自治州"。

1956年2月,更名为"柴达木盆地工作委员会",同年3月驻地迁至大柴旦。

1957年4月,撤销"柴达木盆地工作委员会",改设"柴达木盆地行政委员会"。

1958年1月,更名为"柴达木行政委员会"。

1959年1月,海西州人委由察汗乌苏迁驻大柴旦与“柴达木行政委员会”合署办公。

1963年8月26日,撤销"柴达木行政委员会",全政区称"海西蒙古族藏族哈萨克族自治州"。

1966年4月,海西州人民政府驻地由大柴旦迁至德今哈。

1984年5月,全州的哈萨克族群众自愿要求,并经国务院同意,全部迁返新疆维吾尔自治区。

1985年5月21日,定名为"海西蒙古族藏族自治州",沿用至今。

地理

位置境域

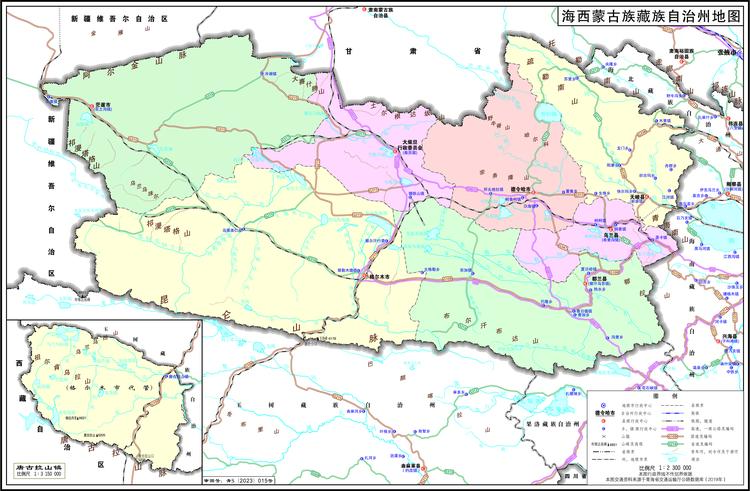

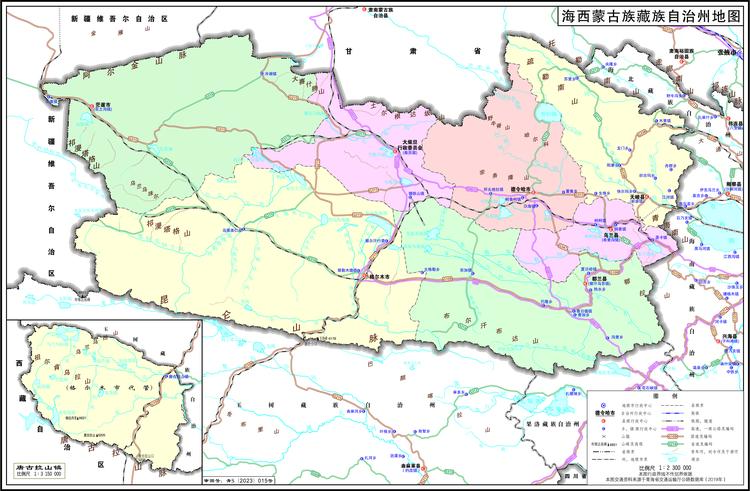

海西州由两部分组成,北部主体区域为柴达木盆地,南部为唐古拉山镇。介于北纬32°42'至39°20',东经89°38'至99°42'之间,总面积32.58万平方千米,占青海省总面积的45.17%,是青海省面积最大的地级行政区。北部主体区域位于青藏高原北部、青海省西北部,境域主体为中国四大盆地之一的柴达木盆地,盆地面积占全州总面积的78.76%,介于北纬35°01'至39°20',东经90°06'至99°42'之间。北临甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古自治县、张掖市肃南裕固族自治县,西接新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县,东与青海省海南、海北藏族自治州相连,南与玉树、果洛藏族自治州毗邻,北部主体区域东西长837千米,南北宽486千米;南部格尔木市唐古拉山镇地处唐古拉山北麓,介于北纬32°42'至34°57',东经89°38'至92°51'之间。北、东与玉树藏族自治州相连,南、西与西藏自治区接壤,唐古拉山区域东西长302千米,南北宽249.6千米。

气候

海西州地处西风带控制区,属典型的高原大陆性气候,四季不分明,冬季寒冷漫长,夏季凉爽短促。全年平均气温-5.6~5.2℃。年均降水量16.7~487.7毫米,年均蒸发量1353.9~3526.1毫米。年均日照时数在3000小时以上,年总辐射量628.9~741.3千卡/平方厘米,仅次于西藏,居中国第二位。年均8级以上大风天数30~118天。年均无霜期78~131天。年均相对湿度30%~40%。1月和7月是平均气温的最低和最高时期,1月平均气温-9.8~-17.2℃,7月平均气温5.6~19.2℃。5~9月降水量较为集中,占年降水量的89%以上,夏季蒸发量大于冬季。5月份平均日照时数最长,12月至次年1月最短。盆地内3~5月的平均风速最大。

地质

柴达木盆地是一构造陷落盆地,周围的阿尔金山、祁连山和昆仑山的褶皱或断块上升与盆底相对下陷,是形成盆地的决定性因素。地质发展分为前震旦纪阶段、青白口纪末期、震旦纪—早寒武世阶段、晚志留世—早石炭世阶段、晚石炭世—中侏罗世巴通期阶段、中侏罗世陆内造山阶段、新生代阶段共7个阶段。

前震旦纪阶段

约在25~8亿年前,海西地壳结构从早元古代的均匀古陆逐渐发展为中、晚元古代南北三分的格局,柴达木地块为稳定陆核,南北侧为相对活动地段,后者以火山活动为主。

青白口纪末期

地壳造陆运动的周期倍增率已达极限,自东而西的抬升已近边区,自由边界开始封闭,终至爆发了造山运动,使全区最终形成了克拉通化的古中国地台,同时沿残余海湾东侧形成了化隆张裂带,有零星但富矿的铁质超基性岩贯入。

震旦纪—早寒武世阶段

大致从5.5亿年前到4.25亿年,经早山夷平后,古中国地台的均匀性遭受较大程度的破坏,在经向引张作用下随机解体,地块沿古断裂带发生拆离作用,首先形成北祁连和拉脊山两条纬向裂谷海槽,海水从东北和东南两个方向向海槽外围低缓带柴达木等地侵入,地幔局部重熔,岩浆和残余地幔沿裂谷带喷发、侵入和侵位。

晚志留世—早石炭世阶段

本区以造山运动为主,前半期为夷平阶段,中期磨拉石层系开始发育,本区北部和中部形成了党河南山、柴达木等海湾,陆生植物开始发育,海相无脊椎动物腕足、珊瑚等特化,出现了鲜明的地方性色彩。

晚石炭世—中侏罗世巴通期阶段

地裂作用再次活跃,先后形成了柴达木周边、巴颜喀拉山两侧等裂谷带,地幔岩再次沿裂谷带产出,古特提斯扩展海域不断发展,生物区系除以特提斯型为主外,先后混入了北极海冰水动物群和太平洋动物群,成为北方寒流与南方暖流汇合中心,水动力条件极强。

中侏罗世陆内造山阶段

山间盆地仅限于稳定地块内部,如柴达木地块、唐古拉地块等,而在北祁连山、南祁连山、巴颜喀拉山等印支造山带皆为剥蚀区,普遍缺失侏罗纪—早第三纪沉积。

新生代阶段

第三纪以来,特别是5千万年前从始新世巴统期以来,全球纬向扩展的中心转移到印度洋,青藏高原的边界和地幔凹陷已经成型,所以本区以陆内推覆造山和强烈抬升为主。地壳进一步收缩,大型山间盆地不断发展,高原逐步形成。在青藏高原腹地引发了中新世碱性大陆火山岩,东西两侧形成了酸性侵入岩带和局部的碱性侵入岩。第四纪以来,境内最后一条山脉—阿尔金山形成,柴达木盆地湖区收缩,成盐作用日益显著,其余高寒山区山岳冰川发育。

境内重要地质遗迹112处,其中世界级4处、国家级28处、省级80处。世界级地质遗迹包括代表青藏高原从海拔1500米左右抬升到3500至4000米变化的昆仑山口早更新世羌塘组湖积剖面、格尔木市早更新世羌塘组湖积剖面、代表高原隆升气候变迁的格尔木市察尔汗钾盐矿产地等4处。

地形地貌

海西州境域主要由昆仑山、阿尔金山、祁连山环抱的柴达木盆地和唐古拉山北麓高原两部分组成,主体是柴达木盆地,地势西北高东南低。从边缘至中心依次为高山、丘陵、戈壁、平原、湖沼5个地貌类型,呈环带状分布。盆地北部断续分布着赛什腾山、绿梁山、锡铁山等山脉,将盆地北部分割成花海子、马海、大柴旦、小柴旦、德令哈、希里沟等小型山间盆地和谷地;盆地中部和南部为湖积冲积平原,多盐湖和盐水沼泽;盆地南部为山前洪积平原,有一条东西漫长的戈壁带,有大面积的新月形沙丘和沙丘链分布,多咸水湖、盐土沼泽;盆地西部风力强劲,形成剥蚀作用占优势的丘陵区,“雅丹”地形分布很广;州境南缘的唐古拉地区海拔多在4500米以上,主峰格拉丹东由21座海拔6000米以上的雪山组成,植被稀疏,冰峰耸立。全州平均海拔2981.5米,最高点是昆仑山的布喀达坂峰,海拔7720米,最低点位于达布逊湖区,海拔2675米。属中国海拔最高的封闭型内陆盆地。

海西州主要山脉、山系和山山脉 | 山系 | 山 |

阿尔金山脉 | 哈木尔达坂山系、查汗托罗盖山系 | / |

祁连山脉 | 党河南山系、疏勒山系、木里达坂山系、喀克图山系、哈日科山系、宗务隆山系 | 青海南山 |

昆仑山脉 | 尕斯山系、莫克欣山系、沙松乌拉山系、布尔汗布达山系、布喀达坂山系、马兰山系、唐格乌拉山系、布青山系、可可西里山系、巴颜喀拉山系 | 鄂拉山 |

唐古拉山脉 | 唐古拉山系、乌兰乌拉山系、西恰日升山系 | 祖尔肯乌拉山 |

水文水利

水文

海西州水资源主体为内陆水系,包括地表水、地下水、湖泊、冰川等。流域总面积31.83万平方千米,其中1.73万平方千米在新疆维吾尔自治区境内。

海西州境内河流按地域分为外流和内陆两大水系。内陆水系包括柴达木内陆水系、祁连山内陆水系、可可西里内陆水系。外流水系包括天峻县和唐古拉山区部分河流水系。共有大小河流160多条,常流性河流80余条,其中集水面积500平方千米以上的中小河流40余条。多年平均径流量超过1亿立方米的河流有那棱格勒河、布哈河、柴达木河、疏勒河、格尔木河、鱼卡河、呼伦河、乌图美仁河、党河、沱沱河、哈勒腾河、巴音河、木里河、诺木洪河、塔塔棱河、察汗乌苏河共16条,流域面积近30万平方千米。唐古拉山的沱沱河是长江源头,布哈河为青海湖的主要补给水源。地表径流主要来源于山区降水,每年80%的降水集中在6~9月,分布特征由东南向西北,由四周山区向柴达木盆地中心逐渐递减。

地下水的分布与地貌变化基本一致,由四周山地向区内中心地带过渡,地下水埋深由四周山地向中心地带递减,由无压潜流变为承压自流水,水质自山地向中心地带由淡变咸。

海西州境内有湖泊90多个,其中察尔汗盐湖最大,面积5856平方千米。其余大于1平方千米的天然湖泊42个,总面积1967.7平方千米。湖水矿化度小于2克/升的淡水湖泊15个,面积4769.9平方千米;咸水湖1168.5平方千米。

海西州境内有冰川1854.88平方千米,其中现代冰川1358.46平方千米,储量1135亿立方米,年融化水量9.18亿立方米,占柴达木盆地河川径流补给总量的20%。主要分布在祁连山、阿尔金山南坡和昆仑山北坡。

水利

截至2020年,已建各类水电站36座,总装机容量23.088万千瓦,年发电量4.8亿千瓦时。建成水库16座,总库容3.19亿立方米,兴利库容2.07亿立方米。在建蓄集峡水利枢纽、那棱格勒河水利枢纽、哇沿水库、老虎口水库和诺木洪水库等。

蓄集峡水利枢纽工程是中国172项节水供水工程之一,是德令哈市巴音河干流骨干调蓄工程,坝址位于巴音河峡谷出口上游约6千米处。工程以城镇生活、工业供水为主,兼顾发电、防洪等综合利用,工程建设引水式水电站一座,引水洞长6.4千米,电站总装机容量33兆瓦,设计年均发电量9977万千瓦时。2022年12月30日,蓄集峡水利枢纽工程水电站首台机组正式投产发电。

土壤

海西州地形复杂多样,直接影响与土壤形成相关的成土母质、气候、水文、生物等自然因素。母岩风化产生的风化壳在州境内有含盐风化壳、碎屑状风化壳、类黄土状沉积物碳酸盐风化壳。不同的风化壳上发育着不同的土壤母质,形成不同的土壤类型。自然土壤共划分为16个土类、36个亚类,仅对农业土壤划分5个土属和20个土种,没有划分变种。

栗钙土、棕钙土、高山荒漠草原土等土壤类型,随着生物气候条件的地域性更替呈水平分布;栗钙土、山地草原化草甸土、高山寒漠土等土壤类型,随着海拔的升高呈现垂直分布;灰棕荒漠土、草甸盐土、草甸沼泽土等土壤类型,随着盆地边缘的砾石戈壁到盆区中心部位的积水终端,以及其植被类型的水平生态更替系列呈多中心环带状分布;盐土、沼泽土、草甸土等土壤类型,随着受局部地形、地方性母质、水文地质、水盐运动、风蚀风积、河流流水作用等因素的直接影响呈隐域性土壤的区域性分布。

自然资源

土地资源

截至2019年,全州有耕地面积4.87万公顷、园地0.41万公顷、林地90.13万公顷、草地1104.48万公顷、城镇村及工矿用地11.05万公顷、交通运输用地2.88万公顷、水域及水利设施用地10.77万公顷、其他土地1687.03万公顷。 林地资源主要分布在环柴达木盆地山地或浅山地带,草地主要分布在海西州东部和唐古拉山镇一带,湿地资源主要分布在柴达木盆地中部一带。

矿产资源

海西州矿产资源富集,州域主体是素有中国“聚宝盆”之称的柴达木盆地。截至2019年底,已发现各类矿产114种,产地1999处。已探明储量的矿产90种,矿产地637处,编入《青海省矿产储量表》的55种。在已查明资源储量的矿产中,石油、天然气、钾盐、镁盐、锂、锶、硼、湖盐、制碱用灰岩、天然碱、水晶、硅灰石占青海省资源储量的100%;煤、铁、铅、锌、钨、岩金占青海省资源储量的70%~98%;熔剂用灰岩、芒硝、重晶石、电石用灰岩、滑石、石棉、长石、玉石等非金属矿占青海省资源储量的58%~95%。各类矿藏具有储量大、品位高、类型全、分布集中、资源组合好等特点,潜在经济价值在188万亿元以上,占青海省矿产资源潜在经济价值的97%。

海西州域内由北向南分布有4条重要Ⅲ级的成矿带。分别是:中南祁连成矿带,分布于海西州天峻县,是青海省主要的成煤带;柴北缘成矿带,分布于冷湖、大柴旦地区,是青海省重要的煤、铅、锌、金、石棉成矿带;柴达木盆地石油、天然气、盐湖资源成矿带,分布于冷湖、格尔木、茫崖、大柴旦、都兰、乌兰等地区;东昆仑成矿带,分布于茫崖、格尔木、都兰地区,是青海省及中国重要的铁、铜、铅、锌、镍、钼、金等金属矿产成矿带。

水资源

截至2020年,海西州水资源总量116.6亿立方米,其中地表水资源量107亿立方米,地下水资源量52.1亿立方米,两者之间的重复量42.5亿立方米。每平方千米产水量3.87万立方米,是青海省平均水平的44.3%,全国平均水平的13.3%。柴达木盆地多年平均水资源总量55.9亿立方米,其中地表水资源量47.5亿立方米,地下水资源量39.5亿立方米,两者之间的重复量31.1亿立方米,可利用量18.74亿立方米。据勘测,河流水能资源理论蕴藏量约125万千瓦,可开发利用的约30万千瓦时。

气候资源

海西州大气稀薄,日光透过率高,日照时间长,加之气候干燥、降雨量小,云层遮蔽率低,年平均日照时数3000~3400小时,日照百分率80%以上,年平均太阳总辐射量7000兆焦/平方米,为中国第二高值区。太阳能发电理论装机容量可达28亿千瓦,理论发电量达51200亿千瓦时,占青海省太阳能理论装机及发电量90%以上。在相同面积和容量条件下,光伏并网发电比相邻的甘肃、新疆多发15%~25%的电量。截至2020年底,海西州建成格尔木东出口、德令哈西出口、大柴旦锡铁山、乌兰东大滩等主要光伏发电聚集区,成为中国重要的光伏发电基地。

海西州是风能资源丰富区,大部分属于风能可利用区,年平均风功率密度多在50~100瓦/平方米,全年风能可用时间3500~5000小时,出现频率50%~70%。年平均风速均在3米/秒以上,西部地区和唐古拉山地区超过5米/秒,其中盆地内风速≥17米/秒的大风日数均在50天以上,西部超过100天,唐古拉山地区达150天以上,为中国同纬度之冠。由于海拔高,空气密度小,风能密度相对较小,风压最大为0.48千牛/平方米,次大压为0.35~0.44千牛/平方米。截至2020年底,建成格尔木、都兰、乌兰、大柴旦、茫崖等风电场。

生物资源

牲畜主要有青海高原牦牛、柴达木牛、大通牦牛、西藏羊、西藏山羊、蒙古羊、柴达木山羊、柴达木绒山羊、青海高原毛肉兼用半细毛羊、小尾寒羊、青海骆驼、柴达木马、西藏马,均被列入国家级畜禽遗传资源品种。渔业养殖品种主要有鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼、中华绒螯蟹、虹鳟鱼等18个种类。

农作物主要有春小麦、青稞、豌豆、马铃薯、油菜、藜麦、枸杞、蔬菜、果品等。其中蔬菜包括白皮莴笋、黄瓜、西红柿、辣椒、白菜、芹菜、葱蒜、韭菜等近50个品种;果品包括油桃、人参果、西瓜、葡萄、甜瓜、草莓等20多个品种;特色作物包括红黑枸杞、白刺、藜麦、沙棘、中藏药等。

生物多样性

截至2019年,海西州域内共有野生动物196种,其中列为国家一级保护动物的有雪豹、西藏野驴、白唇鹿、野牦牛、黑颈鹤等16种;国家二级保护动物有荒漠猫、猞猁、兔狲、藏原羚、大天鹅等37种;省级重点保护动物有苍鹭、斑头雁、赤狐、豹猫、香鼬等31种。

截至2019年,海西州域内常见草地植物有670种,隶属59科,226属。其中裸子植物3科、3属、10种,被子植物56科、223属、660种。草地禾本植物共有109种,如:芨芨草、冰草、披碱草、老芒麦、芦苇等;草地莎草科植物有26种,如:高山蒿草、矮生蒿草、华扁穗草、青藏薹草等;草地蓼科植物有17种,如:圆穗蓼、小大黄、巴天酸模、柴达木沙拐枣等;草地藜科植物约45种,如:梭梭、大白刺、白刺、盐爪爪等;草地豆科植物约33种,如:红花岩黄芪、苦马豆、刺叶棘豆等;草地菊科植物有30属、100种,如沙蒿、蒲公英等。

截至2022年,全州有自然保护区6个,面积212.97万公顷。其中,国家级自然保护区2个,面积141.11万公顷;省级自然保护区4个,面积71.86万公顷。森林公园2个,面积2.34万公顷。可鲁克湖-托素湖自然保护区位于海西州德令哈市,可鲁克湖湖水面积5860公顷,是德令哈盆地面积最大的淡水湖;托素湖湖水面积16748公顷,是德令哈盆地海拔最低点。自然保护区湿地面积占保护区总面积的34.65%,在柴达木盆地内发挥着调节气候和维护生态平衡的作用。每年春天,可鲁克湖-托素湖保护区成为众多候鸟迁徙途中的停歇地。

海西州自然保护区名录(截止2017年)保护区名称 | 行政区域 | 面积(公顷) | 主要保护对象 | 类型 | 级别 | 始建时间 |

三江源 | 玉树县、囊谦县、杂多县、称多县、曲麻莱县、治多县、玛沁县、玛多县、班玛县、久治县、甘德县、达日县、同德县、兴海县,河南县、泽库县、格尔木市 | 15230000 | 珍稀动物及湿地、森林、高寒草甸等 | 内陆湿地 | 国家级 | 2000年5月23日 |

柴达木梭梭林 | 德令哈市、乌兰县、都兰县 | 373391 | 以梭梭为主的荒漠植被类型 | 荒漠生态 | 国家级 | 2000年5月23日 |

格尔木胡杨林 | 格尔木市 | 4200 | 胡杨及其生境 | 野生植物 | 省级 | 2000年5月23日 |

克鲁克湖-托素湖 | 德令哈市 | 115000 | 湿地生态系统及水禽 | 内陆湿地 | 省级 | 2000年5月23日 |

诺木洪 | 都兰县 | 118000 | 荒漠生态系统及野生动植物 | 荒漠生态 | 省级 | 2005年10月17日 |

青海祁连山 | 祁连县、门源县、德令哈市、天峻县 | 802217 | 森林生态系统及冰川、高寒湿地生态系统、珍稀野生动植物 | 森林生态 | 省级 | 2005年12月30日 |

参考来源: |

自然灾害

海西州多发自然灾害有地质灾害、气候灾害、生物灾害等,主要是地质灾害,其次是气候灾害。由于柴达木盆地南、北两侧属于祁连山和昆仑山两大断裂带,地质构造活动强烈,地震多发且强度大、分布广、频度高,海西州各地区均处于地震烈度Ⅶ度及以上高烈度区。2001年11月14日发生在昆仑山口西的8.1级地震,是中国近70年来最大的一次地震。气候灾害主要指风灾、山洪、干旱和雪灾等,其中沙尘天气频繁。生物灾害以植物病虫害为主。为了监测预测地震灾害,地震观测已基本实现数字化网络化,地震监测能力由原来的4.0级提升为3.0级。

行政区划

截至2022年末,海西州辖3个市、3个县、1个行政委员会。自治州首府驻德令哈市民兴路16号。

辖区 | 地 名 | 政府驻地 | 政府驻地海拔高程(米) |

3个市 | 德令哈市 | 河西街道 | 2980 |

格尔木市 | 昆仑路街道 | 2850 |

茫崖市 | 花土沟镇 | 2940 |

3个县 | 乌兰县 | 希里沟镇 | 2960 |

都兰县 | 察汗乌苏镇 | 3180 |

天峻县 | 新源镇 | 3408 |

1个行政委员会 | 大柴旦行政委员会 | 柴旦镇 | 3176 |

参考资料: |

政治

现任领导 | 参考资料 |

中国共产党海西蒙古族藏族自治州委员会 | 书记 | 王定邦 | |

海西蒙古族藏族自治州人民代表大会常务委员会 | 主任 | 才让太 | |

海西蒙古族藏族自治州人民政府 | 州长 | 乔亚群 | |

中国人民政治协商会议海西蒙古族藏族自治州委员会 | 主席 | 李科加 | |

注:表格信息最后更新时间:2023年3月20日 |

人口

人口数量

截至2022年末,海西州常住人口46.8万人,比2021年末减少0.03万人。其中乡村人口10.22万人,减少0.4万人,占常住人口21.84%;城镇人口36.58万人,增加0.37万人,占78.16%。海西州户籍人口40.34万人,比2021年末增加0.03万人,出生率6.69‰,下降1.28‰;死亡率4.48‰,下降0.67‰;自然增长率2.21‰,下降0.61‰。2020年末各市、县、行委中,常住人口超过10万人的地区有1个,在5万人至10万人之间的地区有2个,少于5万人的地区有4个。其中,人口最多的是格尔木市,占47.38%;人口最少的是大柴旦行委,占3.48%。海西州地广人稀,2022年末平均每平方千米常住人口1.44人。

民族

海西州是中国唯一的蒙古族藏族自治州,是青海省区域面积最大的民族自治州。海西州是一个移民型、多民族聚集的地区,有汉、蒙古、藏、回、土、撒拉等37个民族,其中蒙古族、藏族是主体少数民族。蒙古族主要分布在德令哈市、格尔木市、茫崖市、都兰县、乌兰县、大柴旦行政区;藏族主要分布在格尔木市、都兰县、天峻县。2019年海西州户籍人口汉族26.85万人,占比66.49%;少数民族13.53万人,占比33.51%。其中,蒙古族3.73万人,藏族5.41万人。

语言

海西州通用的语言文字是蒙古族、藏族、汉族语言文字,可同时使用或者分别使用蒙古、藏、汉三种语言文字。藏族、蒙古族、土族有各自本民族的语言和文字;撒拉族有本民族的语言,但没有文字;回族通用汉语,不同地区持不同方言。

海西蒙古语属阿尔泰语蒙古语族蒙古语卫拉特方言,即中国蒙古语西部方言青海蒙古海西口语,海西蒙古族通用蒙古文。藏族语言属汉藏语系藏缅语族藏语支,天峻县和都兰县藏族语言属安多方言,唐古拉山乡藏族语言属康方言,两种方言的语音差别较小,康方言有声调而安多方言无声调,通用藏文。回族以汉语言作为自己的母语和文字以青海方言为口语。

宗教信仰

海西州有佛教、伊斯兰教、道教、基督教(新教)、天主教5大宗教。以藏传佛教、伊斯兰教为主,道教、基督教(新教)和天主教信徒虽有,但活动较少。藏传佛教和伊斯兰教在信众中有广泛的影响,蒙古族、藏族、回族、土族和撒拉族基本上全民信教。蒙古族、藏族、土族信奉藏传佛教;撒拉族、回族信奉伊斯兰教。

截至2023年6月,海西州共有6个宗教团体,其中州属宗教团体有海西州佛教协会、海西州伊斯兰教协会2个;市属宗教团体有德令哈市佛教协会、德令哈市伊斯兰教协会2个;县属宗教团体有都兰县佛教协会、天峻县藏传佛教协会2个。藏传佛教寺院有达西达尔吉灵寺、确旦切宝扎西曲考灵寺等;清真寺有河东清真寺、中村清真寺等。

经济

综述

海西州东部德令哈市、都兰县、乌兰县、天峻县基本为农牧区,西部格尔木市、芒崖市、大柴旦行委为工矿区。重点发展领域有世界级盐湖产业、国家清洁能源产业、国际生态旅游产业和绿色有机农畜产品产业。海西是中国面积最大的循环经济试验区,是循环经济和新型工业化发展的重要基础支撑,是青海省资源开发和经济发展的重点地区,尤其是钾肥产能占到中国的90%以上。

2022年,海西州生产总值842.55亿元,增长5.7%,人均生产总值18万元。在中国十个藏族自治州中排名首位,增速高于青海省平均水平3.4个百分点,列青海省首位;其中,第一产业增加值48.45亿元,增长4.7%;第二产业增加值589.89亿元,增长10.3%;第三产业增加值204.22亿元,下降3.3%。三次产业结构为5.8:70.0:24.2。人均可支配收入33783元,同比增长5.5%,列青海省第4位。

第一产业

海西州农业属典型的绿洲农业,由于受水资源的局限,农民傍水而耕,农业沿柴达木盆地南北边缘呈环形点状分布,主要分布在13个万亩以上的灌区。粮食作物以小麦、青稞、藜麦、豆类、薯类为主。2022年粮食播种面积21.13千公顷,产量90240吨。畜牧业以饲养猪、牛、羊、家禽为主。2022年肉类产量44182吨,生牛奶产量3726吨,禽蛋产量840吨。枸杞是特色优势产业,2022年播种面积28.27千公顷,产量87599吨。

海西州是中国第二大枸杞产区、中国最大的有机枸杞生产基地。都兰诺木洪枸杞产业园是国家级现代农业产业园,形成以都兰诺木洪为中心,辐射德令哈、格尔木、乌兰、大柴旦的枸杞规模化种植区,有机枸杞种植面积19.3万亩。“柴达木枸杞”入选中欧地理标志互认产品名单,2022年枸杞出口值0.16亿元。2022年,发布“神奇柴达木”海西农畜产品区域公用品牌,是青海省打造绿色有机农畜产品输出地先行示范州,都兰县、天峻县被确定为重点示范县,累计认证绿色产品233个、有机产品118个,均居青海省首位。获国家地理标志的农畜产品有天峻牦牛、乌兰茶卡羊、格尔木蒙古羊等9个。都兰藏羊肉、都兰牦牛肉被评为全国名特优新农产品。截至2020年,建成有机种植基地31个、有机生态牧场6个、有机畜产品生产基地8个。青海省柴达木农垦集团有限公司、青海柴达木高科技药业有限公司是国家级农业产业化龙头企业。

海西州农产品地理标志登记表(截至2022年)年份 | 产品名称 | 证书持有人名称 | 产品类别 | 登记证书编号 |

2011 | 天峻牦牛 | 天峻县畜牧兽医工作站 | 肉类产品 | AGI00643 |

2013 | 乌兰茶卡羊 | 乌兰县那仁生态畜牧业专业合作社 | 肉类产品 | AGI01182 |

柴达木枸杞 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | 药材 | AGI01184 |

格尔木蒙古羊 | 格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 肉类产品 | AGI01362 |

2014 | 唐古拉牦牛 | 格尔木市畜牧兽医工作站 | 肉类产品 | AGI01580 |

唐古拉藏羊 | 格尔木市畜牧兽医工作站 | 肉类产品 | AGI01581 |

2015 | 天峻藏羊 | 天峻县畜牧兽医工作站 | 肉类产品 | AGI01731 |

2020 | 柴达木双峰骆驼 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | 肉类产品 | AGI03090 |

柴达木绒山羊 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | 肉类产品 | AGI03091 |

第二产业

海西州是青海省工业园区聚集、矿产资源最为丰富的地区,是国家级循环经济试验区。已形成盐湖化工、油气化工、煤化工、金属冶炼四大传统产业和新材料、新能源、特色生物三大新兴产业。海西州是中国最大盐湖化工基地,开发盐湖钾、钠、镁、锂、硼等资源,形成850万吨氯化钾、440万吨纯碱等产能,是中国最大的钾肥和纯碱生产基地。油气化工产业主要依托青海油田公司油气勘探开发,形成230万吨原油和76亿立方天然气开采能力。煤化工产业围绕鱼卡、木里煤田煤炭资源开发,建设2个千万吨级煤炭生产基地,形成440万吨煤焦化、3亿立方米焦炉气等产能。金属冶金产业以黑色、有色金属资源为依托,形成800万吨铁矿采选、300万吨铅锌铜多金属选矿等。新能源产业依托太阳能、风能、未利用荒漠土地等资源条件,新能源发电青海省第一,全球第二。鲁能集团格尔木多能互补集成优化示范工程入选中国首批多能互补集成优化示范工程;格尔木、德令哈各500兆瓦光伏项目入选中国第三批光伏发电“领跑者”计划。新材料产业开展钾、硅、石墨等资源在新能源产业中的应用,形成3万吨金属硅、300兆瓦单晶硅棒等产能。

2022年末,规模以上工业总产值1313亿元,在中国十个藏族自治州中排名首位。增加值同比增长13.6%,列青海省第2位。

第三产业

海西州的第三产业主要有旅游、物流、外贸和通讯业等。第三产业产值占总产值的24.2%。

海西州有国家A级旅游景区15家,代表性的有格尔木昆仑旅游区、茶卡盐湖景区等。冷湖火星小镇入选2022年国家旅游科技示范园区名单,“激情穿越柴达木”精品自驾游线路入选中国体育旅游十佳线路。2022年接待国内外游客695.05万人次,实现旅游总收入39.84亿元。

海西州格尔木市被国家列为41个陆港型国家物流枢纽承载城市之一。格尔木物流批准列入中国公路甩挂运输试点项目。以格尔木物流园区、德令哈物流园区等为节点的国际物流多式联运体系初步形成。2022年末,铁路货物运输3009.96万吨,公路货运运输3709.60万吨,民航货邮178.9吨。

海西州与东盟、非洲、日本、欧盟、韩国为主要贸易伙伴。2022年货物进出口总值6.1亿元,同比增长89.1%。2019年格尔木海关揭牌成立,为青海西部地区进出口企业提供通关服务。

格尔木市建成青海省内首个全光网城市,被列入中国首批信息消费试点城市、信息惠民国家示范城市和国家智慧城市试点城市。境内兰西拉光缆、青新光缆、青藏750千伏交直流联网线路贯穿全境。2022年实现4G网络全覆盖,建设5G基站165座。

经济功能区

柴达木循环经济试验区是国家首批13个循环经济试点园区之一,是目前国内面积最大、资源最丰富、唯一布局在青藏高原少数民族地区的区域性循环经济产业园区。下辖格尔木循环经济工业园、德令哈循环经济工业园、大柴旦循环经济工业园、乌兰循环经济工业园和木里煤田管理局,原格尔木昆仑经济开发区并人格尔木循环经济工业园。形成以盐湖资源综合利用为核心,融合油气化工、金属冶金、煤炭综合利用、新能源、新材料和高原特色生物为主导的“七大”产业体系。2005年10月国家在海西州设立柴达木循环经济试验区。2010年3月国务院批复《柴达木循环经济试验区总体规划》而上升为国家战略。试验区位于青甘新藏四省区交往的中心地带和核心区域。主体区域为柴达木盆地,规划面积25.6万平方千米。试验区相继被国家认定为“西部大开发特色优势产业基地”“国家可持续发展实验区”“盐湖特色材料国家高新技术产业化基地”,被评为“全国循环经济工作先进单位”。

重要企业

青海盐湖工业股份有限公司是青海省国有资产监督管理委员会管理的省属大型上市国有企业,主要从事化学原料及化学制品的制造,是柴达木循环经济试验区内的龙头骨干企业、国家第三批创新型企业。建成钾盐、镁盐、锂盐、钠盐、氯碱五大产业集群。排行“中国制造业500强”第500位。有“中国的钾肥工业生产基地”“国际信用企业”“中国钾肥制造行业排头兵企业”“中国企业形象AAA级单位”“全国五一劳动奖章企业”等称号。

社会事业

教育

2022年,全州教育支出15.92亿元,增长28.3%。学前三年毛入园率109.1%,九年义务教育巩固率97.4%,义务教育适龄残疾儿童少年毛入学率97.5%,较2021年提高0.23%;高中阶段毛入学率99.3%。各级各类学校174所,在校学生82836人。其中:幼儿园91所,在园幼儿16338人;特殊学校1所,在校生56人;小学42所,在校生35349人;初级中学26所,在校生16374人;普通高中12所,在校生7475人;中职2所,在校生7244人。共有教职工6470人。其中,幼儿园1833人,特殊学校18人,中小学4452人,职校167人。唯一高职(专科)院校是青海柴达木职业技术学院,学院下设化学工程系、机电工程系等7个教学系部,高职专业32个、中职专业12个。海西州高级中学是青海省第一个成立“钱学森实验班”的学校。

卫生健康

截至2019年末,海西州卫生计生机构525个。其中,医院29个,社区卫生服务中心6个,社区卫生服务站56个,乡镇卫生院35个,妇幼保健计划生育服务中心6个,疾病预防控制中心9个,卫生监督所8个,采供血机构2个,诊所、卫生所、医务室、护理站46个,村卫生室328个。公立医院15家,包括综合医院10家、中医医院1家、民族医院4家;民营医院14家,包括综合医院10家、专科医院3家、中西医结合医院1家。全州医疗机构拥有床位3307张,平均每千人拥有床位8.19张。全州各类卫生机构人员总数4725名,平均每千人口拥有卫生技术人员9.33人;执业(助理)医师3.57人;注册护士3.4人。

海西州部分医院医疗机构名称 | 机构类型 | 机构等级 | 地址 | 参考资料 |

格尔木市人民医院 | 综合医院 | 三级乙等 | 格尔木市昆仑中路18号 | |

海西州人民医院 | 三级乙等 | 德令哈市乌兰东路17号 | |

海西州蒙藏医医院 | 民族医院 | 二级甲等 | 德令哈市冷湖路5号 | |

乌兰县蒙医医院 | 二级甲等 | 希里沟镇文化路中3号 | |

都兰县蒙藏医医院 | 二级甲等 | 察汗乌苏镇希望街5号 | |

天峻县藏医医院 | 二级甲等 | 天峻县新源南路 | |

德令哈市中医院 | 中医专科医院 | 二级甲等 | 德令哈市格尔木西路12号 | |

参考来源: |

媒体

海西州主要媒体有报纸、期刊、电视台和新闻网站。柴达木日报社出版发行“两报一刊”,即《柴达木日报》(汉文版),《柴达木报》(蒙古文版)和《柴达木开发研究》期刊;电视台有海西州广播电视台;新闻网站有海西新闻网。

科技

2022年,海西州取得科技成果39项。其中,应用技术成果23项,专利成果11项,基础应用科学成果1项,品种成果4项。海西州有有效发明专利3286件,专利授权量557件。其中发明专利32件,实用新型517件,外观设计8件。商标注册量7535件,同比增长13.3%。三市三县一行委均批准为国家科技富民强县试点县;柴达木循环经济试验区创新型盐湖化工产业集群被科技部列入国家级试点单位。

文化事业

2022年末,全州有艺术表演团体13个,文化馆8个,公共图书馆7个,博物馆3个。广播综合人口覆盖率99.5%,电视综合人口覆盖率99.3%。出版杂志4.56万册,其中少数民族文字杂志1.13万册;出版报纸697万份,其中少数民族文字报纸112万份。

本土电影《德令哈之夜》获第13届世界民族电影节“最佳电影音乐奖”“最佳影片提名奖”;原创音乐剧《昆仑神话》获青海省精神文明建设“五个一工程”奖。格尔木市成为首批国家公共文化服务体系示范区。

海西州博物馆名称 | 地址 | 等级 |

格尔木历史博物馆 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市新区朱襄路8号 | 未定级 |

海西州民族博物馆 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市滨河西路 | 未定级 |

都兰县博物馆 | 海西蒙古族藏族自治州都兰县建设街 | 未定级 |

参考来源: |

体育

截至2022年末,海西州有海西州体育中心、德令哈游泳馆等体育场地1653个,场地面积163.55万平方米,人均体育场地面积3.49平方米。在青海省第十八届运动会、青海省第四届全民健身大会共获奖牌120块。其中,金牌50块、银牌42块、铜牌28块。2022年新增国家健将级运动员2人,一级运动员45人。民族体育活动主要有“那达慕”大会、“孟赫嘎拉”等,民族传统体育项目有马术、博克、摔跤、射箭等。举办了2022环青海湖国际公路自行车赛、2018“昆仑英雄·巅峰之旅”首届青甘蒙跨年极限机车冬季挑战赛、“激情柴达木”中国汽车飘移锦标赛、迎新年环城赛、“八百里流沙”徒步极限挑战赛、世界攀岩大师赛等多项体育赛事。

“一带一路”国际攀岩大师赛是由国际攀岩联合会批准、中国登山协会主办并于2018年首次推出的系列赛事。2019“一带一路”中国青海国际攀岩大师赛在海西州德令哈市举行,共有来自中国、俄罗斯、波兰、日本、印尼、中国香港等11个国家和地区的40名运动员参加比赛,本站比赛设置男子、女子速度赛和难度赛。中国队获1金1银3铜,其中田沛阳获得女子速度赛冠军。

人居环境

2022年格尔木市、德令哈市空气质量优良率分别达90.9%、97.5%。国、省控地表水监测断面水质达标率100%,受污染耕地安全利用率保持在98%以上。国家重点公益林管护面积1748.95万亩,林地面积249.26万公顷。草原综合植被覆盖度45.14%,森林覆盖率4.1%。黄河流域3个历史遗留矿山生态修复面积147.6公顷,草原生态修复治理38.5万亩,沙化土地治理25.66万亩。

截至2022年,全州自然保护区面积212.97万公顷,森林公园面积2.34万公顷,自然保护区湿地面积覆盖率34.65%。

2022年乌兰县茶卡镇获国家第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。格尔木市入选全国第二批海绵城市建设示范城市。格尔木市、德令哈市获得全国节水型社会建设示范区称号。

社会保障

2022年末养老保险参保人数32.53万人。其中,城镇职工15.98万人;城乡居民13.36万人;机关事业单位3.19万人。失业保险参保人数7.06万人,增加0.53万人。基本医疗保险41.51万人。其中,城乡居民25.74万人,减少0.43万人;职工15.77万人,增加0.42万人。工伤保险参保人数11.73万人,增加0.77万人。生育保险参保人数9.77万人,增加0.13万人。2022年末有养老服务机构34个。其中,敬老院8个,老年人福利中心8个,老年人日间照料中心18个。儿童服务机构1个。社区服务中心46个。2022年末享受城镇最低生活保障人数1748户2790人,累计发放保障金2477.58万元;享受农村最低生活保障人数1939户3979人,累计发放保障金2107.1万元。

交通

综述

古代连接中原与西域的交通干线有两条:一条是从关中平原经敦煌出古玉门关去西域的“阳关路”;一条是由陇西转向湟水河谷,经今西宁、青海湖北岸,穿过柴达木盆地至西域的“青海、西宁路”,即“羌中道”。海西州曾是通往西域的古“丝绸之路”辅道。

海西地处青、甘、新、藏四省(区)交往的中心地带和“进藏入疆出甘”的十字要冲位置,是中国西北地区重要的交通枢纽、战略通道和开放门户,是通向中国内陆的最重要的战略大通道。铁路、公路、航空和管道四种主要交通运输方式构成了海西州客货运输网络。其中,铁路、公路、航空构成地面、空中立体化综合交通体系;管道运输作为特种货物转移流通的特殊运输方式,按照国家和地区资源发展战略进行专项布局;水运主要为区内湖泊盐业生产、水产养殖和旅游业服务。

公路

至2020年末,州域公路总里程达15059千米。其中,高速公路(含一级公路)1661千米,二级公路3363千米,二级以下公路10035千米。农村公路建成里程8575千米,占境内公路总里程的57%。其中:县道1148千米、占7.62%,乡道3046千米、占20.23%,专用公路664千米、占4.4%,村道3717千米、占24.68%;高级或次高级路面里程2880千米、未铺装路面里程5695千米。

境内主要高速公路有G6共和至格尔木段、G0612察汗诺至德令哈至小柴旦湖段、G572茶卡至察汗诺段、G3011当金山至大柴旦至格尔木段、G0615德令哈至香日德至果洛州界段等。主要公路有G109国道、G315国道、G215国道、G347国道、G572国道、G338国道等。截至2020年,海西州境内高速公路形成两横(G0612、G6)三纵(G3011、G0615、G572)的高速路网结构,快速通达州内七个地区和邻省。6条国道连接省府、市、县、行委主要城镇、产业基地、旅游景区等节点。207线、209线、210线、303线、305线、304线等12条省道重点加强区内联接和区外联通。

铁路

截至2020年,海西州铁路总里程2022千米,其中,国铁总里程1660千米。青藏铁路、格库铁路、敦格铁路构成“十”字型的以格尔木为中心,辐射通达西藏、新疆、甘肃、西宁的快速铁路网。州域内支线铁路总里程362千米,有柴达木至木里铁路、锡铁山至北霍布逊铁路、察汉诺至茶卡盐场铁路,红柳至一里坪铁路4条。

2020年末州域内格尔木市、德令哈市、茫崖市、乌兰县、天峻县、大柴旦行委六地区已开通铁路,仅都兰县未通铁路。主要车站有格尔木站、德令哈站、花土沟站等。常态化开行铁海联运班列、德令哈至俄罗斯中欧班列。德令哈车务段成立于1984年5月,营业里程714.65千米。其中,青藏线474.21千米、敦煌线203.98千米、茶卡支线36.47千米。格尔木车务段成立于1984年5月,运营里程723.37千米。

青藏铁路起始于青海省西宁市,途经格尔木市、昆仑山口、沱沱河沿,翻越唐古拉山口,进入西藏自治区安多、那曲、当雄、羊八井、拉萨。全长1956千米,横穿海西州全境,境内长1152千米,是重要的进藏路线,是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路。

航空

截至2020年,格尔木机场、德令哈机场和花土沟机场建成通航。“南、东、西”三位一体的柴达木盆地空运体系架构完成,标志着海西州立体化综合交通体系的建立,是青海省航空规划布局中的重要组成部分。

格尔木机场已开通西安-西宁-格尔木、成都-西安-格尔木、格尔木-德令哈、格尔木-拉萨、格尔木-郑州5条航线;德令哈机场现开通德令哈-格尔木、德令哈-西宁2条航线;花土沟机场现开通花土沟-格尔木、花土沟-德令哈、花土沟-西安、花土沟-敦煌4条航线。2019年7月10日正式开通的德令哈-格尔木-花土沟国内首条三机场双向环飞航线,促进了航空旅游产业的发展。运营航空公司有东方航空、西藏航空、西部航空3家。

水运

海西州拥有水域面积7065平方千米。其中,盐湖水域5856平方千米、其它水域1209平方千米。全州现有克鲁克湖、茶卡盐湖水运企业2家,航道7千米。2019年,全州有营运性船舶17艘242座、海事执法船舶2艘,完成水路运输客运量16.42万人次。

公共交通

公路运输是海西州最主要的运输方式。截至2019年末,开通客运线路56条。其中,跨省线路3条、跨地(市)线路16条、跨县线路19条、县境内线路18条。每日发出班次127班,客运运力3002辆,新能源和清洁能源公交车占95.5%。全州乡镇通班车率100%,建制村(牧委会)通客车率100%。海西境内公路旅客运输企业90家。

2020年末,海西州已建成等级汽车客运站46个,内含农村客运站38个。其中,二级客运站8个、三级客运站3个、四级客运站4个、五级客运站31个。市、县、行委城区客运站均达到三级以上,乡镇客运站覆盖率达到100%。实现了三级以上汽车客运站联网售票,动态监管车载终端安装率100%。公交停靠站、简易站等224个。其中,德令哈市40个、格尔木市104个、都兰县30个、乌兰县30个、天峻县20个。

人文

综述

海西州历史文化积淀深厚,昆仑山在中华民族文化史上具有“万山之祖”“龙祖之脉”的地位,昆仑文化是中华文明的重要源头之一,更是影响了日本、越南、马来西亚、新加坡等大中华文化圈国家的文化,昆仑文化孕育衍生出了诸羌、吐谷浑、吐蕃、德都蒙古、藏族等多元文化。

饮食

海西州饮食极具地方特色,地域特点、气候特点、文化特点。居住在牧区的藏族与蒙占族的饮食习惯基本相同,饮食主要有四类,即红食、白食、面食和茶。红食指肉食,以牛羊肉为主;白食指奶制品,有奶皮子、奶酪、奶豆腐、酸奶、奶渣、奶糕等;主食以面食为主;奶茶是主要饮料。

藏餐是中国藏族日常食用的菜肴。主食以米、面、青稞为主。除了糌粑、面粉等主食以外,可分为“红食”与“白食”两类。“红”指肉,“白”指奶。夏天以“白食”为主,冬天以“红食”为主。藏菜原料以牛、羊、猪、鸡等肉食为主,以土豆、萝卜等蔬菜为辅。藏菜的口味清淡、平和,很多菜式的调味料只有盐和葱蒜,力求将菜的原味呈现出来。喜欢重油、厚味和香、酥、甜、脆的食品,调料多辣、酸,重用香料。常用的烹饪手法有烤、炸、煎、煮等。

蒙餐是中国蒙古族日常食用的菜肴。手扒肉是蒙古族日常生活中肉食的主要吃法,做法是将肥嫩的绵羊肉卸成若干块,放入白水中清煮,待水滚肉熟即取出,置于大盘中上桌,大家手拿蒙古刀大块大块地割着吃,因用手抓食而得此名。羊杂碎,讲究“三料”“三汤”“三味”,主三料即心、肝、肺,又称“三红”;副三料即肚、肠、头蹄肉,又称“三白”;三汤即“原汤杂碎”“清汤杂碎”“老汤杂碎”;三味即香菜末、辣椒面、食盐。蒙古奶茶是蒙古民族传统的热饮料,由砖茶水加鲜奶熬制而成,喝时要加少许盐、羊肉干、炒米、奶酪、黄油食用。

炕锅羊肉选成年的绵羊,搭配土豆、洋葱和宽粉条等吸汁的食材,选用的铝锅能吸收食物中多余的水分,食材会更加的入味,还能很好地控制火候,等到汁水收的差不多的时候再品尝。

文化遗产

非物质文化遗产

截止2022年,有国家级非遗代表性项目7项,国家级非遗代表性传承人4名;省级非遗代表性项目30项,省级非遗代表性传承人45名,省级非遗项目传承基地2个;州级非遗代表性项目121项,州级非遗代表性传承人365名,州级非遗项目传承基地36个。2018年,海西州非遗项目保护单位海西蒙古族藏族自治州群众艺术馆荣获全国非物质文化遗产保护工作先进集体荣誉称号。

海西州国家级非物质文化遗产代表性项目名称 | 类别 | 公布时间 | 保护单位 | 参考资料 |

汗青格勒 | 民间文学 | 2008(第二批) | 海西蒙古族藏族自治州民族文化活动中心 (海西蒙古族藏族自治州群众艺术馆) | |

蒙古族民歌 | 传统音乐 | 2014(第四批) | 海西蒙古族藏族自治州民族文化活动中心 (海西蒙古族藏族自治州群众艺术馆) | |

传统帐篷编制技艺 (青海藏族黑牛毛帐篷制作技艺) | 传统技艺 | 2021(第五批) | 海西蒙古族藏族自治州天峻县文化馆 | |

中医诊疗法(海西民间青盐药用技艺) | 传统医药 | 2021(第五批) | 海西州文化馆(海西州非物质文化遗产传承保护中心、海西州民族文化体育活动中心) | |

那达慕 | 民俗 | 2008(第二批) | 海西蒙古族藏族自治州民族文化活动中心 (海西蒙古族藏族自治州群众艺术馆) | |

蒙古族服饰 | 民俗 | 2021(第五批) | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市文化馆 | |

德都蒙古全席 | 民俗 | 2021(第五批) | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市 青海德都蒙古文化发展有限公司 | |

蒙古族民歌分为两种,其一是“长调”,其二是“短调”,长调的历史可以追溯到2000年前。长调是抒情歌曲,由32种采用大量装饰音的旋律构成,赞美草原、山川、河流、爱情、友谊。其特点是,大量使用装饰音和假声,悠长持续的流动性旋律包含着丰富的节奏变化,极为宽广的音域和即兴创作形式。上行旋律节奏缓慢稳定,下行旋律常常插入活泼的三音重复句式。在盛大庆典、节日仪式上都能听到长调的演唱。“蒙古族民歌”2014年列入国家级非物质文化遗产名录。

德都蒙古全席是蒙古族最古老、最隆重的一种宴席,一般只在盛大宴会、隆重集会、举行婚礼或接待贵宾时摆设。德都蒙古全席盛宴前,要举行隆重的仪式:拜天、拜地、拜祖先,颂“巴颜颂祝词”,唱“朝廷歌”“宗教歌”“节庆歌”(盛宴三歌)等。据《成吉思汗祭祀文化》书籍中记载,蒙古族“夏季祭湖”暨“宫廷盛宴”(包括:白食宴、红食宴、素食宴)是元朝忽必烈制定的四季节庆盛宴之一。德都蒙古全席是三大宴席,即须弥尔席(白食盛宴)、全羊席(红食盛宴)、图德席(素食盛宴)的综合,是蒙古族传统文化的典型代表。2021年列入国家级非物质文化遗产名录。

文物古迹

诺木洪文化是诞生于青海高原特殊环境下的考古学文化,主要分布于柴达木盆地东南部,其汇聚了周边区域各类文化的特征。海西州有全国重点文物保护单位5处,省级文物保护单位40处。

海西州全国重点文物保护单位批次 | 名称 | 文物类型 | 时代 | 地址 |

第四批 | 热水墓群 | 古墓葬 | 唐 | 海西蒙古族藏族自治州都兰县 |

第五批 | 塔温搭里哈遗址 | 古遗址 | 青铜时代 | 海西蒙古族藏族自治州都兰县 |

第七批 | 塔里他里哈遗址 | 古遗址 | 商至周 | 海西蒙古族藏族自治州都兰县 |

第七批 | 青藏公路建设指挥部旧址(将军楼) | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1956年 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |

第八批 | 考肖图古城遗址 | 古遗址 | 唐 | 海西蒙古族藏族自治州都兰县 |

参考来源: |

热水古墓群在都兰县热水乡境内,距离都兰县城约30千米,是吐谷浑王朝和吐蕃王朝在都兰地区一千多年的文化遗存。这里共有墓葬200余座,其中最大的墓葬坐落在一座自然山丘上,墓冢背靠热水大山,俯视察汗乌苏河,高出地面约30多米,远望犹如城阙一般雄伟壮观,从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。这座墓葬封土堆高11米,东西长55米,南北宽37米,墓堆下还有三层泥石混凝夯成的石砌围墙。墓冢从上而下,每隔1米左右便有一层排列整个横穿丘上的穿木,计有9层之多,一律为粗细一般的柏木,故也有“九层妖楼”之称。这种封土堆构筑形成的风格,为中国以往考古发掘中所仅见,对研究唐(吐蕃)时期热水地区的葬制葬俗及唐朝与少数民族关系史、丝绸之路交通史、物质文化交流史等具有重要价值。1982年,考古发现热水墓群。1996年被评为国家十大考古发现之一,也是国家重点文物保护单位。“青海都兰热水墓群2018血渭一号墓”被评为2020年度全国十大考古新发现。

塔温搭里哈遗址位于都兰县巴隆乡西南约10千米的塔温搭里哈(蒙古语地名,意为“五个山头”),面积约20万平方米。遗址由四个大山包和三个小沙包包围成一圈,中间是一块黄土铺垫的广场,长约250米,宽约150米。遗址文化层直接堆积于地面之上,遗址丘平面呈不规则形,上有松木木柱,木柱上有榫卯结构的建筑遗存和土坯墙建筑遗存。遗址中出土了大量的遗物,有丝毛织品、青铜器等。尤其是出土的绳线上,有的打着死扣结,有的打着活扣结,个别的绳上连续打着几个结,可能是古人结绳记事在历史遗物上的体现。2001年6月25日公布为第五批国家重点文物保护单位。

习俗

特色节庆

那达慕是蒙古族传统的群众性盛会。海西蒙古族的那达慕轮流在德令哈市、格尔木市、茫崖市、乌兰县、都兰县、大柴旦等地区举行。海西蒙古族那达慕源于青海湖蒙古族二十九旗的祭祀活动—祭海,祭海起始于唐代天宝十年(751年),当时皇帝册封青海湖神为广阔公,派遣使臣礼祭。海西蒙古族传统那达慕表现了当地民众庆祝丰收的喜悦之情,其中所包含的多种活动形式是几百年来海西蒙古族生产方式、宗教信仰及民俗风情等的缩影。2008年列入国家级非物质文化遗产名录。

民间文化

昆仑山,是神话传说的摇篮,是道教的发源地。传说昆仑山是众神聚居之地,昆仑山神是西王母,西王母居住的“瑶地”距格尔木南250千米,在昆仑山公路垭口右侧约60千米处,海拔4300米,湖面积60平方千米,最深处100多米,湖水清澈,万鸟飞翔。每年的八月初八,西王母在这里举行蟠桃会,众神欢聚一堂。玉虚峰在山口西北,是昆仑道教神话的主道场,海拔4500米,相传它是玉皇大帝的二妹玉虚神女的化身,这里雪峰耸立,幽渺莫测,庙宇错落,山下的玉虚宫便是玉虚神女的行宫;东面的玉珠峰海拔6178米,传说是玉帝三妹玉珠神女的化身,这里终年银装素裹,山间云雾缭绕,山峰亭亭玉立。

民族服饰

蒙古族服饰是中国北方游牧民族服饰中最具代表性的服饰之一。蒙古族各部落服饰均有男女老幼、已婚未婚、四季服饰、礼仪服饰、日常服饰等区别。主要包括袍子、坎肩、靴子、头饰及配饰等部分。长袍多为皮、毛、棉、绸面料制成,依季节而定,袍身肥大、袖长,下摆均不开衩。蒙古袍的领口、袖口、衣边常用锦缎花边镶饰,袍色因男女长幼而异。多喜爱红、白、蓝、黄、绿色,色彩搭配或对比强烈、鲜明热烈,或淡雅协调、含蓄婉约。腰带很长,男子腰带上多挂刀子、鼻烟盒等饰物。妇女头饰多用珠宝和金银玉器制成。蒙古族服饰集裁剪缝纫、贵金属加工、饰品制作于一体,是蒙古族文化不可分割的组成部分。省级非物质文化遗产项目“蒙古族服饰”在2017年国际文化艺术交流大赛中获大赛金奖。2021年列入国家级非物质文化遗产名录。

传统仪式

蒙古族对天地十分崇拜,喻天为父,喻地为母。对天地的崇敬体现在一些重大活动乃至日常生活中。如熬茶时,首先向天地泼洒敬祭,喝酒时用无名指蘸酒,朝天地弹洒后才能自饮;如遇干旱时,要祭祀天地,祈求天地保佑,开恩赐福。

蒙古族的祖先认为世上万物都有灵魂,即使山川水草也都有一个神灵在统治,人类的幸福与灾难都是这些神灵所操纵,所以他们在地高而奇特的山尖上立有敖包,每年定时举行祭祀敖包仪式,祈求山神保佑人畜两旺,水草丰盛。

艺术

绘画

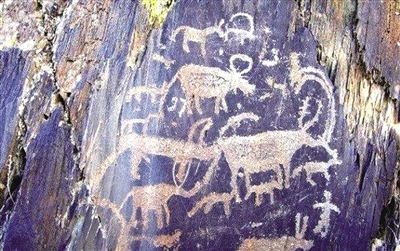

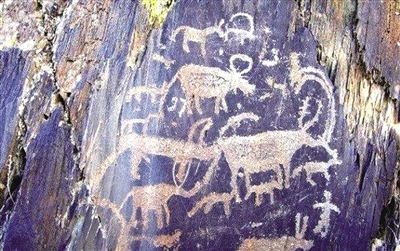

位于格尔木市境内的野牛沟岩画是青海省发现较早的岩画点之一。这处史前岩画点,反映了青海先民的生产生活状况,一排排青色岩石上,若隐若现地刻画着舞蹈、狩猎、出行等多种场景,野牛、骆驼、马、鹰等多种动物,总共180多个形象。公元前1000年,一支古羌人的部落在一次狩猎之后满载而归,为庆祝这次成功的狩猎,先民们在昆仑山中举行了一场盛大的庆功会,他们连臂踏歌,顿地为节。随后,这样欢庆的场景,被部落中的一位“艺术家”用石刻的方式记录在了岩壁上,成为了人们追忆那段古老岁月的凭证。

歌舞

“周格鲁诺”会也称六月歌会,藏语“周格鲁诺”意即夏季草原上最美好、最丰盛的时候。藏族会在每年的农历六月上旬选定一个日子,这一天,在事先约定的村镇郊区的草地或树林中,男女老幼皆着盛装,白天举行跳舞、射箭、赛马活动,傍晚青年男女对唱山歌,晚上燃起篝火,围成圆圈,载歌载舞,有时通宵不眠,尽兴欢乐。

民间文学

蒙古族英雄史诗汗青格勒主要流传于海西州蒙古族聚居的地区。“汗青格勒”蒙古语叫“图吉”,由“图吉齐”(说唱艺人)演述,是蒙古族创作的口头文学。史诗汗青格勒以形象生动的语言讲述了蒙古族英雄汗青格勒通过一系列艰苦卓绝的斗争,先后降服蟒古斯和凶恶的汗王,从魔窟中解救出百姓的故事。史诗通过对英雄人物的歌颂,表达了蒙古族人民追求和平、自由、平等的崇高理想及坚信正义必将战胜邪恶的美好信念,具有很高的文学艺术价值,同时也对研究古代蒙古族文化具有重要意义。2008年列入国家级非物质文化遗产名录。

地方特产

截至2022年,海西州有国家地理标志农产品9个,其中柴达木枸杞、唐古拉牦牛、天峻藏羊等是其代表。都兰县“都兰牦牛肉”“都兰藏羊肉”产品纳入2022年第三批全国名特优新农产品名录。

柴达木枸杞具有颗粒大、色红、肉厚、含糖量高、味甜的特点,纯天然,无污染,非人工栽培。含有丰富的胡萝卜素、钙、磷、铁等人体所必需的营养成分。2013年对"柴达木枸杞"实施了地理标志产品保护。

藜麦种子主要有白、黑、红等颜色,营养成分相差不大,其中白色口感最好。联合国粮农组织推荐藜麦为最适宜人类的全营养食品。 2019年,海西州有藜麦品种7个,并成立柴达木藜麦研发中心,系列产品主要有塑身食品、麦片、面条、饼干、奶昔等。

在“天空之镜”茶卡地区长大的茶卡羊,生长缓慢,肉内蛋白质占比高,含有丰富的矿物质和维生素,营养丰富。肉质鲜嫩,味道醇香,无膻味,不油腻。仅仅加清水慢炖,再放一点盐,便香气四溢。

风景名胜

综述

海西州旅游资源类型丰富,世界屋脊和深居内陆的地理环境造就了海西独具特色的自然风光和人文景观。长江源头、雅丹地貌、千年冰川、万丈盐桥、昆仑山道教圣地、唐代吐蕃古墓葬群、“天空之镜”茶卡盐湖等闻名遐迩。德令哈市以城市文化地标、民族体育赛事以及国内大中型体育赛事为核心;格尔木市以昆仑文化为核心的国际生态旅游目的地;茫崖市以天文科技科普为核心;都兰县以历史文化、野生动物观光为核心;乌兰县以茶卡盐湖景城一体旅游带为核心的国际生态旅游目的地;天峻县以高海拔体验、藏族文化体验、国家公园科考、摄影为核心;大柴旦行委以雅丹公园为核心的国际生态旅游目的地。茶卡镇、德令哈市柯鲁柯镇被评为首批“国家级特色小镇”;莫河骆驼场入选国家第一批全国乡村旅游重点村名录;海西州和海西州格尔木市分别入围“2018畅游中国100城”榜单。截至2021年12月,海西州有国家A级旅游景区15家,其中国家AAAA级旅游景区5家,国家AAA级旅游景区8家,国家AA级旅游景区2家。

海西州A级旅游景区景区名称 | 星级 | 地 址 | 批准时间 |

格尔木昆仑旅游区 | AAAA | 海西州格尔木市八一中路 | 2001.1 |

茶卡盐湖景区 | AAAA | 海西州乌兰县茶卡镇茶卡盐湖景区 | 2016.10 |

格尔木市将军楼文化主题公园景区 | AAAA | 海西州格尔木市金峰西路78号 | 2017.12 |

茶卡天空壹号景区 | AAAA | 海西州乌兰县茶卡盐湖东部 | 2019.12 |

乌素特(水上)雅丹景区 | AAAA | 海西州大柴旦行委 | 2021.6 |

可鲁克湖-托素湖高原生态旅游景区 | AAA | 海西州德令哈市可鲁克湖 | 2008.12 |

乌兰县金子海风景区 | AAA | 海西州乌兰县柯柯镇南柯柯村 | 2009.12 |

天峻县神湖之源旅游风景区 | AAA | 海西州天峻县 | 2010.12 |

青海大漠红枸杞工业旅游景区 | AAA | 海西州都兰县诺木洪1098国道2589千米处 | 2016.1 |

德令哈巴音河景区 | AAA | 海西州德令哈市巴音河 | 2019.12 |

都兰海寺花海景区 | AAA | 海西州都兰县英德尔草原(都兰县东15千米) | 2019.12 |

大柴旦翡翠湖景区 | AAA | 海西州大柴旦镇人民东路60号 | 2021.6 |

格尔木鲁能新能源工业旅游景区 | AAA | 海西州格尔木市 | 2021.11 |

乌兰县哈里哈图国家森林公园 | AA | 海西州乌兰县铜普镇 | 2014.12 |

哈拉湖景区 | AA | 海西州德令哈市 | 2015 |

参考来源: |

海西州对外开放山峰山峰名称 | 海拔高程(米) | 所属山系 | 地理位置 |

湖北冰峰 | 5769 | 昆仑山脉 | 海西州格尔木市与玉树州交界处 |

玉虚峰 | 5933 | 昆仑山脉 | 海西州格尔木市 |

龙亚拉峰 | 6104 | 唐古拉山脉 | 海西州格尔木市管辖区 |

玉珠峰 | 6179 | 昆仑山脉 | 海西州格尔木市 |

唐古拉山 | 6205 | 唐古拉山脉 | 海西州格尔木市管辖区 |

格拉丹东峰 | 6621 | 唐古拉山脉 | 海西州格尔木市管辖区 |

新青峰 | 6860 | 昆仑山脉 | 海西州格尔木市与新疆交界处 |

参考来源: |

重要景点

自然景观

位于青海省西部,柴达木南部,东起都兰西至唐古拉,昆仑山东西长2500千米,平均海拔5000米,包括格尔木市12.45万平方千米的辖区。距拉萨1000多千米,西宁400千米,敦煌530千米。属典型的高原大陆型气候,域内地质构造复杂,地貌景观奇特,珍稀物种繁多,生态系统原始独特。旅游区以“青藏高原、世界屋脊、昆仑文化、盐湖风光、国际狩猎场、唐代吐蕃墓葬群“为轴心,有长江源头、昆仑山口、万丈盐桥、江源冰川、昆仑雪景、雅丹地貌、沙漠绿洲和贝壳梁等独具特色的自然景观,是观赏青藏高原风光、野生动物活动和进行科学考察、登山探险理想之地。2001年被评为国家AAAA级旅游景区。2015年9月被联合国评为世界地质公园。

位于茶卡盆地的西部乌兰县茶卡镇,长15.8千米,宽9.2千米,面积154平方千米,湖面海拔3059米。距109国道3千米,距西宁市300千米。“茶卡”是藏语音译,意思是“盐”。是柴达木盆地开发历史最为悠久的盐湖。盐湖旅游业自1980年开发。随着采、制盐工艺流程的不断完善,茶卡盐湖景区已发展成生态游与工业游并举的景区。在这里,可以观看现代化大型采盐船采盐时的工作场景,欣赏盐湖的日出、晚霞,观赏形状各异的盐花,湖畔小火车来往奔驰。茶卡盐湖景区入围“神奇西北100景”榜单,荣获“2018中国最具影响力景区”称号,被国家旅游地理杂志评为“人一生必去的55个地方”之一,获得“中国最佳自然景观旅游胜地”荣誉称号。2016年10月被评定为国家AAAA级旅游景区。

人文景观

主题公园位于格尔木市将军楼遗址,金峰路与开拓街西北角,占地面积9.8公顷。将军楼是格尔木市第一座二层楼建筑,建于1956年10月,是“青藏公路”之父慕生忠将军居住、办公的地方,是格尔木的一个标志性建筑。为纪念50年前慕生忠将军和他率领的筑路大军,2005年始建将军楼主题公园,是以纪念青藏公路、青藏铁路及格尔木发展历史为主题的大型纪念性公园。被评为全国民族团结进步教育基地。2017年获“国家AAAA级旅游景区”、2018年获“省级红色旅游经典景区”称号。

对外交流

缔结城市 | 缔结类型 | 参考来源 |

格尔木市—土耳其马尔丁市 | 友好城市 | |

格尔木市—以色列卡尔亚特-马拉奇市 | 友好城市 | |

格尔木市—保加利亚多布里奇市 | 友好城市 | |

注:该表仅列举部分友城 |

历史人物

姓 名 | 简 述 | 参考来源 |

吐谷浑 (245-317年) | 是三世纪末居住在今东北辽河一带慕容鲜卑部首领慕容涉归的长子。约313年前后,率部从阴山西南行,经陇山到达袍罕,后又向南、向西扩张,征服了今青海、甘肃南部、四川西北等地的氐羌,势力逐渐强大 | |

唃厮啰 (997-1065年) | 唃厮啰意为“佛子”,既是人名,又是政权名。原名欺南陵温,号瑕萨,吐蕃王朝赞普的后裔,建立唃厮啰政权,都青唐城(今西宁市) | |

顾实汗 (1582-1654年) | 明末清初厄鲁特蒙古和硕特部首领,又译作“固始汗”,明崇祯十年(1637年)率部进入青海,在今天峻县东部和刚察县地发动了青海历史上有名的“血山之战",擒杀了却图汗,取代了却图汗在青海草原的统治 | |

罗卜藏丹津 (1692年-?) | 厄鲁特蒙古首领顾实汗之孙,达什巴图尔之子。康熙五十三年(1714年)袭和硕特亲王爵。于雍正元年(1723年)宣布反叛清朝,企图拥兵割据。雍正二年(1724年)败退逃往准噶尔 | |

慕生忠 (1910-1994年) | “青藏公路之父”和“格尔木市奠基人”。1954年5月11日,带领由西藏运输总队重新整编的筑路队伍,在格尔木开工建设青藏公路格尔木至拉萨段,在当时创造了用最快的速度、最低的成本修建世界上海拔最高公路的奇迹 | |

重要荣誉

荣誉称号 | 荣誉地区/单位 | 授予单位 | 授予时间 | 参考来源 |

2014-2016年度中国民间文化艺术之乡 | 海西州天峻县 | 中华人民共和国文化部 | 2014年 | |

全国民族团结进步模范集体 | 海西州格尔木市、德令哈市、都兰县香日德镇 | 中华人民共和国国务院 | 2019年 | |

全国绿化模范单位 | 海西州德令哈市 | 国家林业和草原局 | 2019年 | |

2019年度全国消费者满意度测评百城榜单 | 海西州 | 中国消费者协会 | 2020年 | |

第九批全国民族团结进步示范区示范单位 | 海西州格尔木市 | 中华人民共和国国家民族事务委员会 | 2021年 | |

第十批全国民族团结进步示范区示范单位 | 海西州和德令哈市、都兰县、海西州文体旅游广电局 | 中华人民共和国国家民族事务委员会 | 2023年 | |

注:该表仅列举代表性荣誉称号 |

注释

[a]所谓循环经济,是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。

[b]不包括青海油田子弟学校。

[c]九年一贯制学校16所,初级中学10所。

[d]十二年一贯制学校4所,完全中学2所,高级中学6所。