国号

“吐蕃”一名的由来,主要有羌人后裔说和译音说两种说法:

“吐蕃”二字最早见于北魏正始三年(公元506年)崔鸿所撰的《十六国春秋》:“隆婴城因守别将吕他等率众二万五千以东苑来降,先是吐蕃秃发傉檀据西平……”此处吐蕃所指其为秃发的异译。据《旧唐书》中所记载,吐蕃种族可能是南凉(都城在今青海西宁)秃发利鹿孤的后裔;《新唐书》同样认为,“蕃”与“发羌”的发同音。《魏书•源贺传》中又称:鲜卑秃发氏与拓跋氏同源,因事分姓。意思是秃发、拓跋、吐蕃都是同字的不同异译。但对羌人后裔说的观点,任万强和曾文琼两位先生进行了批驳,认为史书中的“或云”没有依据,而且发羌是与吐蕃并存的政权,不存在后裔一说。两位先生认为“吐蕃”二字只是源于发羌。

藏学研究专家谢佐则认为吐蕃的国号源于部落“博”的名号,“蕃”是藏文bod的译音字,是古代藏族的自称,当时国号叫做“大蕃”。长庆二年(公元822年),唐蕃会盟的碑文上,就有20多处汉文“大蕃”与“播靖” 的对书,根据藏文文法习惯,播靖指的就是大蕃。西方汉学家黎缪、沙畹、柔克文、洛佛等人认为藏文“duo”的读音,与“吐”音近,为上部的意思,“吐蕃”就是“上蕃”之意的说法。学者徐淑宜则认为“吐”是读音为“teu”的藏文的音译,为“崇高”之意。在唐与吐蕃争夺西域的百多年里,“吐蕃”的称谓随着唐朝的开放传到西域,并遗留了下来后又传入欧洲时,演变成了拉丁文的Tibet。

历史

皇室族源及赞普称谓

关于吐蕃皇室族源问题,一直以来存在着两种说法:即鲜卑说和西羌说。《后汉书》中写道:“可云南凉秃发利鹿孤之后。”意思是吐蕃氏可能是南凉秃发利鹿孤的后裔,而秃发氏属于鲜卑族,那么吐蕃氏可能就是鲜卑族的后代。

吐蕃所属之处是汉代西羌之地,有汉文史学家将吐蕃的族源与西羌联系起来,而党项又是西羌的后裔,意味着吐蕃与党项有着紧密的联系;如,吐蕃有三年一次大结盟的习俗,赞普与臣子把食物等放置在祭坛上,杀死牲畜做祭品,共同盟约;党项同样有三年一聚会,杀牛羊以祭天的习俗。后代学者张云认为,党项就是吐蕃古代“四氏族”或“六氏族”之一,很早就参与了吐蕃王朝的建立。

学者安应民则认为,吐蕃并非单一族源,而是古代西戎、氐羌和土著居民的融合。

吐蕃人习惯上把强雄的人称为赞,把丈夫称为普,因而他们的君长被唤作赞普,赞普的妻子被叫作赞蒙。

吐蕃政权早期发展

据《敦煌本吐蕃历史文书》记载,吐蕃的第一代赞普名叫聂赤赞普,他自天上来到人间,被拥戴为雅砻地区之主,也是悉补野部落的第一个王。悉补野王统世系为天赤七王、上丁二王、地贤六王、德字八王、赞字五王、中丁二王以及囊日论赞共31代。悉补野部落活动的主要区域是今天西藏山南的琼结和乃东带。通过世代经营,悉补野部落已经奠定了向外扩张、统一西藏高原的实力。

松赞干布的祖父达布聂西统一了雅鲁藏布江南岸,并打算向江北进军,首当其冲是岩波查松和吉若江恩两个小部落。两个部落首领因各自部落内讧图谋造反并归附悉补野,而此时达布聂西突然去世,只能由其子论赞继承其统一的遗志。论赞攻灭吉若江恩,控制了拉萨河流域,统一了雅鲁藏布江中下游地区,获得了囊日论赞的称号,同时还赢得了切喀尔小邦的归附。

囊日论赞对新征服或新归附地区的贵族,用重赏的方式加以笼络,他起用出身“卑微”的新贵族,并委以重任,因而招致了旧贵族的极大不满。囊日论赞统治末期,自己的庶民心怀怨望,王妃所属的庶民则是公开发动叛,外戚如象雄、苏毗、塔布、工布、娘布等相继叛离,尖锐的政治斗争中,囊日论赞被叛臣进毒遇轼而亡。

松赞干布时期

囊日论赞被害身亡后,被征服的小邦纷纷叛离。贞观四年(公元630年),13岁的松赞干布继任王位,他联合韦氏家族和忠于王室的大臣,斩杀了害死父亲的仇人,消灭了宫廷内部的敌对势力,并在贞观六年(632年)出兵平复叛乱,重新征服了所有反叛的部落。

贞观七年(公元633年),松赞干布将政治中心从山南匹播城(今西藏琼结县)转移到逻些(今拉萨),并确定为都城,且修建红山宫,标志着吐蕃王朝正式建立。

为加强与当时世界文明中心之一的唐朝之间的联系,贞观八年(公元634年),松赞干布派出使者赴长安,与唐朝通聘问好,当时唐太宗没有同意。松赞干布将原因归咎于吐谷浑的挑拨离间,于是联合象雄发兵打吐谷浑,吐谷浑败走青海。贞观十二年(公元638年),松赞干布率军攻打唐朝松州,反被唐军击溃,松赞干布大惧,遣使赴唐谢罪,并呈上五千两黄金及数百件方物珍宝作为聘礼,继续向唐求亲,唐太宗这才答应将文成公主嫁给他。贞观十五年(公元641年),文成公主进藏,与松赞干布完婚。

贞观十二年(公元638年),松赞干布向泥波罗(今尼泊尔)求亲。贞观十三年(公元639年),泥波罗赤尊公主嫁给松赞干布。

与唐和泥波罗的联姻,使吐蕃暂时免除了来自东、西方的威胁,有利于吐蕃兵员、军粮和马匹的补充,为吐蕃王国的发展强大提供了物质保障。松赞干布在恢复先祖的基业后,开始有步骤地扩大基业,首当其冲的目标就是吞并象雄。

在贞观六年(公元632年)时,松赞干布曾亲自征讨象雄,当时象雄表示愿意臣服于吐蕃,松赞干布还将其妹妹赛玛噶嫁与象雄王为妃以示笼络。贞观十二年(公元638年),松赞干布攻打吐谷浑时,象雄也出兵随征。但象雄王不甘心役属吐蕃,屡次进行反吐蕃活动和小规模的军事冲突。贞观十八年(公元644年),松赞干布发兵攻打象雄,杀死象雄王,收编象雄部众为编民。象雄的归附,标志着西藏高原统一大业的完成。

在占领苏毗和象雄两大政权之后,松赞干布继续军事扩张,逐渐蚕食吐蕃与唐朝之间的部落邦国,和吐谷浑作战、党项、白兰(今青海都兰、巴隆一带)、占领东女国(今四川西部地区一带)、控制多弥(今青海金沙江上游通天河一带)、泥婆罗(今尼泊尔)、用兵天竺(今印度)。

统一大业完成后,松赞干布加强了对吐蕃各项制度的建设:1、创立文字。派吞弥•桑布扎等去往印度学习文字学,创制了现行统一的藏文字母体系,松赞干布主动学习并推广。2、制度法律制度。松赞干布依照佛教“十善律”制定了“六大法”或“七大法”。3、建立军政管理和职官制度。松赞干布把辖区划分为“五茹六十一东岱”,把全体部落百姓分为“桂”和“庸”,前者打仗,后者为仆从。官员划分为“尚”和“论”。4、引佛教入吐蕃并加以利用。5、规范伦理道理准则。

松赞干布在位期间,他成功的军事扩张,统一了青藏高原 ,建立了完整的政治、经济和社会制度,积极学习周边地区的科技与文化,推动了吐蕃文明的巨大发展。

永徽元年(公元650年),松赞干布去世,遗体停厝于琼瓦殡宫,后归葬山南祖茔,松赞干布的孙子芒松芒赞即位。

芒松芒赞、都松芒波杰时期

松赞干布的儿子贡松贡赞于贞观十六年(公元642年)与吐谷浑赤嘎公主生下芒松芒赞,松赞干布先是传位于贡松贡赞,贡松贡赞在位仅五年便去世了,松赞干布复位。松赞干布去世时,8岁的孙子芒松芒赞继位,并委任“四大贤臣”之一的大论䘵东赞辅政。

禄东赞辅政十九年,致力于以安定吐蕃内部为先,遂进行了一系列的制度改革:清查户口,并区分军户与民户;写定与颁布钦定六大法。两大政务完成后,吐蕃再次启动松赞干布的对外扩张政策,经略吐谷浑是吐蕃向外扩张的第一步。

贞观八年(公元634年),松赞干布向唐求亲被拒,以吐谷浑从中挑拨离间为借口,征讨吐谷浑,迫使吐谷浑远避青海。贞观十年(公元636年)吐谷浑主燕王诺曷钵请颁唐历,奉唐年号,并遣子北入侍,唐朝正式册封诺曷钵为河源郡王、吐谷浑可汗,为唐守边。到了唐高宗时期,吐蕃与吐谷浑摩擦不断,多次发生武装冲突,而唐朝采取坐视不管的态度,反倒助长了吐蕃的气焰。显庆元年(公元656年),禄东赞率12万大军攻打白兰,获得胜利,接着,吐蕃以不满唐朝没有帮助出兵攻打吐谷浑为借口,出兵强攻吐谷浑。龙朔三年(公元663年),吐谷浑亲吐蕃大臣素和贵逃奔吐蕃,并为吐蕃军队出谋划策,诺曷钵无力应对,败走凉州(今甘肃武威),标志着吐谷浑被吐蕃灭亡。

回程途中,禄东赞不幸染病,乾封二年(公元667年),禄东赞病逝其长子赞聂多布继任大论一职。从垂拱元年 (公元685年)起,在任18年期间,赞聂多布着眼于巩固对青海的控制,增兵西域,企图东西并进。赞聂多布去世后,其二弟钦陵赞咄(汉文译为论钦陵或起政)接任大论,其余3位弟弟掌兵分据四方。

仪凤元年(公元676年),芒伦芒赞薨逝后,其子都松芒波杰出生。

从永徽元年(公元650年)始,吐蕃政权和军权实际控制在以䘵东赞为代表的噶尔家族手里,长达41年之久。天授二年(公元691年)后,都松芒波杰开始亲政,自行集会议盟,并任命官员。延载元年(公元694年),钦陵赞咄的四弟悉多于被西域粟特胡所擒。证圣元年(695年),都松芒波杰趁钦陵兄弟在外作战,以反叛为由,诏令处死钦陵赞咄的幼弟赞辗恭顿。圣历元年(公元698年),都松芒波杰以狩猎为名,派兵执杀钦陵亲党二千余人,后遣使召钦陵及其三弟政赞藏顿回蕃问罪。钦陵兄弟举兵不受命。随后,都松芒波杰率大军征讨,钦陵兵溃自杀,噶尔家族惨遭族灭,政赞藏顿与钦陵赞咄的儿子率众投奔唐朝,被武后接纳,任命为凉州昌松介洪源谷的戍守。之后的五年时间里,都松芒波杰不再任命大论并自掌兵权,在外征战时,由其母赤玛蕾坐镇蕃廷。

长安四年(公元704年)冬,都松芒波杰卒于军中。

赤德祖赞时期

赤德祖赞年幼登基,由其祖母赤玛蕾辅政,没卢氏成为朝堂极具权势的外戚。赤德祖赞亲政后,重用吐谷浑贵族之势力,以平衡王廷内部外戚与朝臣之间的权力。赤德祖赞的55年间,为避免政权被大论垄断,共任命过7任大论。当内政得以稳固后,赤德祖赞开始向外发展。

赤德祖赞的对外经略主要依靠两种手段:其一,联盟。与大食(今阿拉伯)、突骑施(西突厥汉国)、突厥(今土耳其)等国联合,驱逐唐朝在中亚的势力。其二,以和亲手段拉拢邻国。赤德祖赞继位不久就向唐请求和亲,景龙四年(公元710年)金城公主嫁入吐蕃;开元二十二年(公元734年),王姐卓玛嫘嫁突骑施可汗;开元二十八年(公元740年),另一王姐赤玛嫘嫁小勃律王。西北二十余国,皆因此为吐蕃所制。赤德祖赞还娶南诏女姜摩赤尊,自此南诏与吐蕃结为兄弟之国。

在内政上,赤德祖赞改革官制,将一论制改为三论制,通过官职设置变动、诠选和递补等措施,将吐蕃政权的主要权力掌控在赞普手中。赤德祖赞还整顿财政,将土地分成三类,根据类别分别征收赋税;整理牧区的贡赋制度和大料集征发办法。赤德祖赞安排专人进行财物统计,清查费用和盈亏状况,止地方贵族隐匿财产。同时,他下令适当减轻赋税征收和民众负担,以缓和民众的反抗情绪。

赤德祖赞继松赞干布之后,再度倡行佛教,迎请外地高僧入蕃讲法,派人跟随高僧修习佛法经典,派人从汉地翻译回佛法经典著作,修建佛寺,供奉佛像,安排僧人管理寺庙的宗教仪式,接纳外地僧人,扩大佛教的传播影响。

天宝十四年(公元755年),赤德祖赞去世,其子赤松德赞继位。

赤松德赞、牟尼赞普时期

赤松德赞刚继位时不久,生起重新兴佛的念头,大臣玛祥仲巴杰宣称其父赤德祖赞早逝正是因为信奉佛教等原因,所以制定了禁佛令,并将崇佛的大臣朗和贝定罪流放。赤松德赞成年后,利用废除禁佛令,让佛教和苯教在吐蕃并行一事,重塑皇权的权威,并从推动佛教信仰入手,开始政治改革。

赤松德赞对相制做了调整,牢牢控制大论之位,任命奉佛的官员为大论;二是由外戚担任大论,提升外戚的政治实力。循序渐进地破除苯教、禁行苯教,推展佛教:派人赴印度、汉地邀高僧,请经典,建桑耶寺为倡佛根据地,颁布桑耶寺崇佛誓约署名诏敕,立佛教为国教,建立僧侣制度,学习梵语广译佛经等。

军事扩张上,赤松德赞持续对印度、大食、中亚突厥及唐朝作战,且迫使对方称臣。

赤松德赞晚年崇佛过度,重用拥佛的贵族、那囊氏族的尚结赞,使其独揽大权十余年。赤松德赞晚年时,有意交出政权从事修法,而与尚结赞的儿子舅氏乌仁商议传位一事。此事被王妃梅朵准听到,她担心大权旁落到那囊氏手中,于是联合牟如赞普将乌仁杀死。牟如赞普因此被流放到北方羌塘,同时也导致了赤松德赞的退位。

赤松德赞退位以前,吐蕃连年对外激战,成为各国的公敌。经年累月的战争,又造成社会生产日趋萎缩,百姓负担日渐沉重,特别是对其占领区及属国的横征暴敛,造成民众自发的反抗,不得不派遣军队前往镇压,使用的军队越多.赋敛越重,反抗越强,形成恶性循环。另一方面,佛教徒因为教义的不同和政治利益的得失,导致不同派系之间互相攻伐,苯教徒则利用这一机会在一旁煽风点火,伺机而动。就在此种内忧外困的局面下,赤松德赞让位给牟尼赞普。

赤松德赞退位以后,吐蕃政局混乱,王室大权旁落,一度被他迫害和压制的苯教徒和信奉苯教的贵族,也在寻找报仇的有利时机。在庆祝新年的赛马活动中,赤松德赞被暗箭射伤,贞元十三年(公元797年)薨逝,其子牟尼赞普继任。

赤松德赞曾于贞元十二年(公元796年)令牟尼赞与其庶母波庙妃结莫尊成婚,目的在于让牟尼赞保护波府妃。牟尼赞对波庙妃的仁慈爱护,引起其母蔡邦后的愤怒,随即向牟尼赞投毒,牟尼赞惨遭其母毒弑,于贞元十四年(公元798年)执政仅一年零九个月。一年后,牟尼赞普去世。

赤德松赞、赤祖德赞时期

赤松德赞与其长子牟尼赞普在两年内相继去世,吐蕃政局一时动荡不堪,在朝中拥佛势力支持下,赤松德赞的次子赤德松赞立为赞普。赤德松赞继位后不久,就与朝中拥佛势力一起,共同抑制拥护苯教的势力,并建立僧相制度,僧相一度成为朝中辅佐赞普的最高官长。整个赤德松赞朝,僧相之位轮替了3任。赤德松赞同样提倡武力,长年对外用兵且主动出击。赤德松赞利用宗教信仰,全面压制住贵族集团,又利用对小国战争、对唐朝求和的方式,换得吐蕃经济的发展,政局相对稳定。

元和十年(公元815年),赤德松赞薨逝,其子赤祖德赞以10岁稚龄继位。赤祖德赞继位后的前七年里,由遗老佛僧允丹辅佐,无法实际掌握政权。又据史料记载,赤祖德赞体弱多病,只能将国事委任大臣。

赤松德赞立佛教为国教,规定由政府出资供养僧人。赤德松赞不遗余力地执行与推广,并规定政府对属于佛寺的居民和财产不得征调任何税赋。赤祖德赞进一步规定7户民庶供养1位僧人和寺庙;寺庙附近的土地和民庶也被划归为寺庙财产,向所属寺庙缴纳税赋.受寺庙征调服差役;用暴力的手段维护佛僧的地位和权威。在朝堂上,赤祖德赞重用信佛的大臣,吐蕃内外政事,均由辅政大臣允丹一手掌控,传统贵族的利益受到极大的挑战,激发了吐蕃政坛新一轮的斗争倾轧。国政日非,国力日渐削弱,加上赤祖德赞身体原因,在对外政策上,他放弃了四处征战,转而陆续与唐朝、回鹘、南诏签订和盟,呈保守态势。

开成三年(公元838年),赤祖德赞遇弑薨逝,其弟达玛邬东赞继位。

达玛邬东赞时期

由于前期连年战争,吐蕃军费开支很大,国库空虚;寺庙统御大量民众,造成兵力资源稀薄。大和五年(公元831年),达玛邬东赞和大论韦•结多热悉诺聂废除王室扶持寺院及供养僧众的制度,收回寺院的田庄、养僧属民以及寺属百姓;同时,下令禁止青年男子出家为僧,让借人还俗,还用极端措施剥夺僧侣特权阶层特权。

为了进一步打击佛教势力,达玛邬东赞毁坏寺院和佛教活动场所,停建、封闭佛寺和破坏寺庙设施;大规模毁坏佛像法器和经书;更以各种办法迫害僧人,史称朗达玛灭佛,达玛邬东赞的本意是通过灭佛巩固赞普王权,解决经济、军事和社会面临的突出问题。事得其反,这些措施导致了上层统治集团内部的分裂与严重冲突,引起了整个社会群体性的纷争与对抗,反而动摇了王朝稳定的基础。

达玛邬东赞毁佛灭法的活动,引起了上层政治集团部分人的强烈反对,同时也引起僧侣阶层的不满和仇恨。会昌二年(公元842年),一位名叫拉隆贝吉多杰的高僧决计暗杀达玛邬东赞。他乔装打扮,袖藏弓箭,来到逻些,设计弑杀了达玛邬东赞。

达玛邬东赞逝世后,相烛卢氏与綝妃拥立3岁的乞离胡为赞普,占据逻些,控制吐蕃的官僚机构,把持国政;另一子嗣欧松则转往雅砻,另立吐蕃朝廷,号称是吐蕃王室血胤的正统继承者。自此,吐蕃王朝一分为二。此后的数十年间,双方展开以争夺正统赞普王位为标志的权力之争,伴随着两据地属民奴隶起义不断。10世纪初叶,乞离胡阵营旗下诸氏族纷纷圈据地盘,乞离胡政权逐渐消亡;欧松子孙于后唐同光元年(公元923年)远走阿里地区,另立古格王朝。

疆域

领土变迁

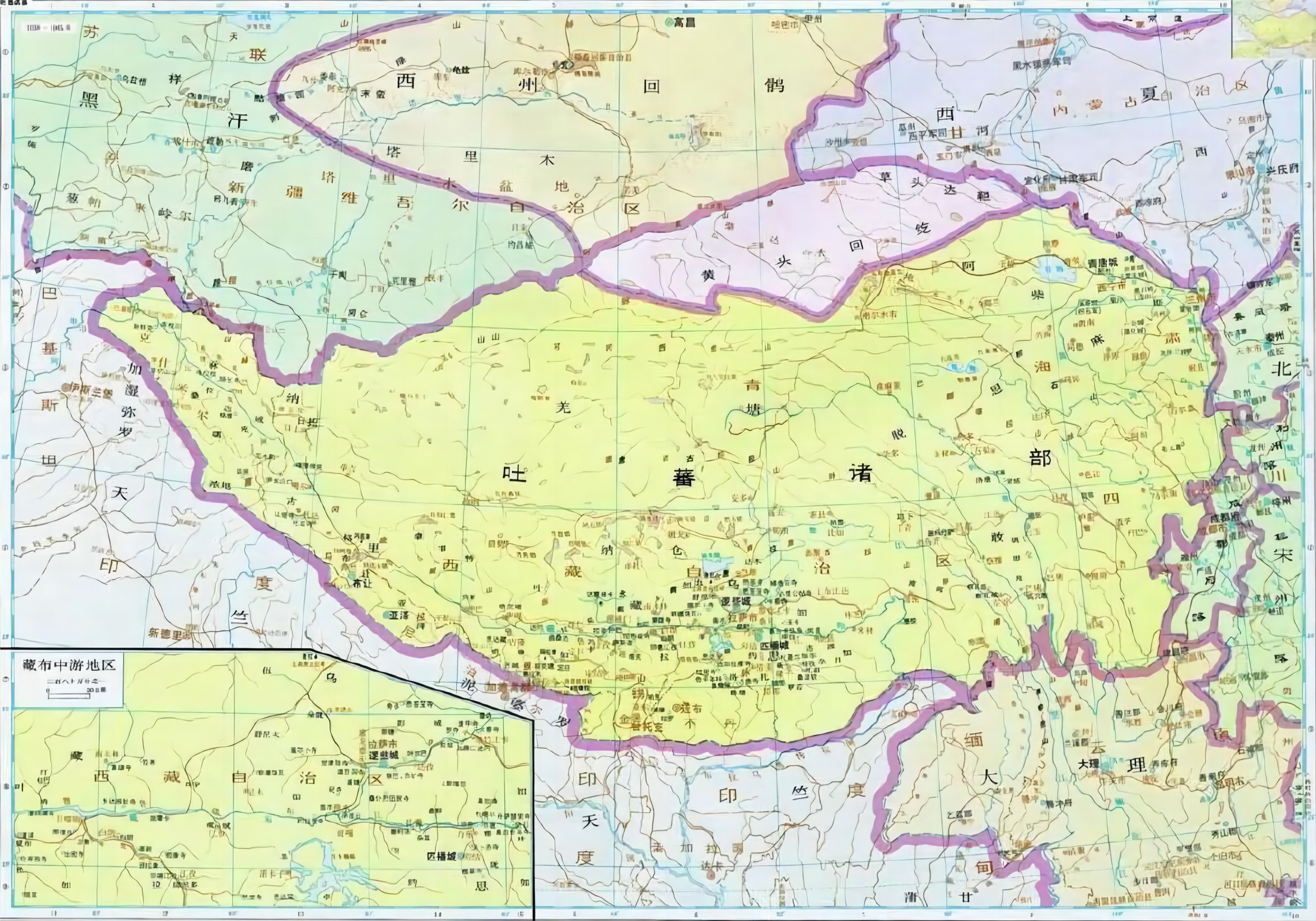

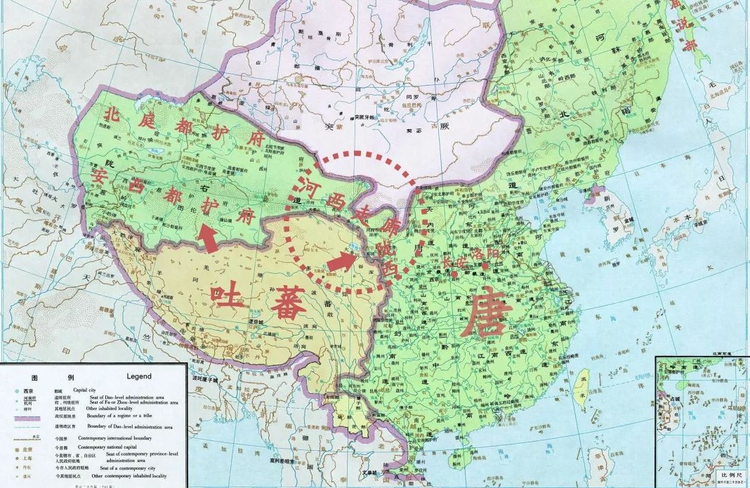

松赞干布时期,吐蕃统一了整个青藏高原。8世纪中期,吐蕃继续向东、向北扩展,。贞元六年(公元790年),吐蕃向东扩张到山西省朔州;向南攻至印度洋沿岸,并在恒河入海口立界碑以示国土;向北尽占甘肃省;向西占据大唐安西都护府。占据北庭、安西。这一时期,吐蕃疆域达到鼎盛。

会昌二年(公元842年)后,吐蕃国势衰落,河西、陇右归附于唐朝,回鹘占据北庭、安西。

行政区划

五大茹

即吐蕃最高一级行政区划,一级军事组织。

五茹行政区茹 | 四至 | 今地范围 |

卫茹(伍茹) | 东 | 沃喀(今山南地区桑日县东部)、之秀巴奔敦 | 大体包括今拉萨城关区、堆龙德庆、曲水、当雄、达孜、林周和墨竹工卡县等区域 |

南 | 玛拉拉举(即马拉山脉) |

西 | 宿尼木(今拉萨市尼木县) |

北 | 扎之朗玛格浦 |

夭茹(约茹) | 东 | 工域哲纳(今林芝地区林芝县东部) | 大体包括今乃东、琼结、扎囊、贡嘎、浪卡子、错那、措美、隆子、曲松、桑日、中查、朗县、米林、林芝县等区域 |

南 | 夏乌达果(今错那县勒布区夏乌村) |

西 | 喀惹康孜(今浪卡子县白地河喀惹雪峰) |

北 | 玛拉山脉 |

叶茹 | 东 | 扎之朗玛格浦 | 大体包括今南木林、仁布、尼木、谢通门、昂仁县等IX 域" |

南 | 聂拉木雅波纳(今聂拉木县境) |

西 | 切玛拉古(今日喀则地区昂仁县皆玛拉山) |

北 | 弥底曲那(今那曲地区嘉黎县迈底卡) |

茹拉 | 东 | 强木尼扎 | 大体包括今萨迦、定结,定日、聂拉木、拉孜、白朗、江孜、康马、岗巴、亚东、日喀则市等区域 |

西 | 拉金雅弥 |

北 | 切玛拉温 |

苏毗茹 | 东 | 聂域朋纳 | 大体包括今洛隆、丁青、类乌齐、巴青、索县、比如、嘉黎和青海玉树藏族自治州大部分地区 |

南 | 弥底曲那 |

西 | 耶夏当波切 |

北 | 纳雪素昌 |

象雄 | | | 大体包括今阿电地区全部及日喀则和那曲两地区的部分,即吉隆、仲巴、萨嘎、那曲、班戈、申扎`聂荣、尼玛等县,以及今拉达克和尼泊尔的亚泽和克什米尔地区的大部分区域 |

除“苏毗茹”外,其他各茹各分为上下两部,每部带配将军一人,副将军(护军)一人,统称为“茹本”。茹下各部有自己的旗帜,马匹的颜色也各不相同。

桂东岱

二级行政区划,共61个。东岱也称千户,首长称岱本。随着后来吐蕃区域的扩大,又设置了同乔汉户十一东岱,或称“同乔九政权部”(,以及吐谷浑六东岱。

各茹所辖桂东岱所属茹 | 东岱数量 | 东岱名 |

卫茹 | 10个 | 托岱、岱仓、迥巴、支仓、叶惹小东岱、秋仓、章仓、吉堆、吉麦、东侧侍卫队 |

夭茹 | 10个 | 雅砻、青隆、塔波、聂尼、洛惹小东岱、亚仓、玉邦、聂、洛札、北侧侍卫队 |

叶茹 | 10个 | 东钦、香钦、朗弥、颇噶、香小东岱、年噶、章仓、波惹、松岱、西侧侍卫队 |

茹拉 | 10个 | 芒噶尔、墀松、仲巴、拉孜、措俄小东岱、娘若、墀塘、康萨尔、开扎尔、南侧侍卫队 |

象雄 | 10个 | 俄久、芒玛、聂玛、咱莫、帕噶小东岱、古格、久拉、吉藏、雅藏、基德小东岱 |

苏毗 | 11个 | 孜屯、勃屯、上桂仓、下桂仓、上炯、下炯、上支、下支、卡若、卡桑、那雪小东岱 |

十八区、三勇部

在五茹的范围内,将之分为十八区;针对所管辖的区域,建立三勇部的军事建制。十八区与五茹六十一东岱并行。

十八区三勇部类名 | 区域名 |

十八区 | 卫茹雪钦、乃切宫、雅砻素卡、羊卓岗钦、强阿强域、夏乌驿站、占与雄巴、上下察仁、上下藏、龙雪那波、澎域千户、娘绕仲巴、香与赖、大小雍瓦、夏康三部、囊惹恰贡、当雪嘎姆、多康多钦 |

三勇部 | 三勇部:昌达巴山以上、门地四柴卡以下,由没卢氏、琼氏、噶尔氏、努氏及年氏等五部在此为官 |

中勇部:贝囊隆山以上、恰贡及佩以下,由“十二贝佳部”居此并在此为官 |

下勇部:在玛朋木热以下、嘎塘陆茨以上,由“通颊九政权部”及吐谷浑六东岱居住及在此为官 |

人口

吐蕃最早有记载的人口资料是在唐高宗永徽五年(公元654年),此后有若干次的人口普查,但都未见确切的人口数据。《中国通史》认为吐蕃王朝最盛时人口在300万左右。《五部遗教•大臣遗教》中关于吐蕃人口的统计,茹拉、叶茹、卫茹、夭茹共计居住人口约286万;四茹36个东岱共有士兵三四十万。现代学者王克认为吐蕃在王朝缔结时期兼并青藏高原后,人口约在140—150万,王朝建立之初人口增至250—270万,在公元七至八世纪盛期,人口猛增至近千万。学者朱悦梅则认为,吐蕃王兼并青藏高原后,总人口应该在350万左右。

吐蕃占领区人口,主要分为南方占领区、吐谷浑故地、南诏占领区、剑南道北部地区控制、西域占领区、河西、陇右辖区及关内道虏掠的人口。在南部地区,大致有30万左右;占有的吐谷浑人口约在 30万左;西洱河地区诸蛮部落人口 20万左右;川康诸羌及唐剑南道北部人口数十万;西域人口 在20万以上;陇右唐人口 60万以上;关内道虏掠人口数十万。总计吐蕃占领区控制的人口,保守估计超过 200万,甚至在300万以上。

政治

政权体制

皇位继承制

吐蕃悉补野氏建立吐蕃王朝,因此确定赞普位继承权者必须出自于悉补野氏,且必须是松赞干布一脉的传续者,以“父传子”为第一优先的方式承袭下去。

王朝官制

吐蕃王朝中央官制分为5个系统,分别为议政、决策的贡论系统,包括由众相组成的御前会议;掌管中央行政事务的囊论系统;司风宪、掌司法的喻寒波系统;统兵征战及管理边防的武职系统,以及或为武职与管理属地,或为执行中央决策的纰论系统 。

吐蕃三大论系统 | 职能划分 | 下设官员 | |

贡论 | 立法 | | 三系统长官各三人,是为九大臣或九大尚论 |

囊论 | 行政。为赞普身边任职官员,担任赞普的秘书之职、传诏承旨、供应王室日常生活、财税度支及中央行政事务等 | 悉南纰波:赞普近侍官 岸奔榼苏户属:国库总管 给事中:诏令承旨官 资悉波折逋:总管财政收支、账册簿籍 戚奔:管理赞普出巡时仪仗 楚奔:殖畜长官 |

喻寒波 | 监察、司法 | 刑部尚书:管理司法,审理案件 昌奔:司法官,职司审判 |

贡论系统的长官为大相,是吐蕃官僚体系中最高阶的官员,为百官之长。后为分散过度膨胀的相权,独相制变为众相制,九大尚论共襄政事,大相领衔为首席宰相,众相任免权回归到赞普手中;佛教立为国教后,僧相体制产生,僧相权力凌驾于首相之上;赤德松赞时,废除僧相,重回众相制。九大尚论领“三尚四论”及“小御前会议”,“大御前会议”参与者除小御前会议的成员外,还包括其他中央官员、地方官员、军队将领及贵族代表。决策过程为赞普先将军政大事、宗教、官员任免等议题交给小御前会议,产生基本方针或决议后,再召开大御前会议做最终的决定,最后赞普再以诏命的形式发出。

囊论系统类似于汉朝的内朝官,同时兼有外朝官功能。囊论长官原本地位很高,由于后来的众相制度、僧相霸权,囊论地位日渐低下。喻寒波系统职司监察、司法,系统长官为喻寒波掣逋,低于囊论掣逋一级。职权类似于唐朝的御史大夫、谏议大夫。纰论系统属于中央职官的外臣系统,管理朝廷外部事务的武职官员。吐蕃的武职系统由大相一人主兵,掌军事大权,为武官中最高阶位者。

地方官制

吐蕃将本土划分为中冀、左冀、右冀、支冀和第三支冀,各冀分上下二部,各有一名冀长,为该区最高指挥官兼行政首长;冀长下设副职及判官各一人;冀所辖的千户设千户长。

都城变迁

吐蕃世代赞普生活在雅砻河谷的山南匹播城,松赞干布的祖父、吐蕃首领达布聂西定居在匹播城的清哇达孜宫堡。囊日论赞打败苏毗部落后,把政治中心定在加玛明久林。松赞干布在平定部落内部后,计划北上讨伐叛乱者,得到吉曲河(今拉萨河)流域人民的支持。为了笼络民众,松赞干布决心不再困守山南,于贞观七年(公元633年),离开祖先发祥地山南匹播城,迁都逻些。

户籍制度

吐蕃清查户籍的主要目的,是掌握辖区内的部众信息,区分军户与民户,为选择应募者入伍提供依据。吐蕃清查户籍括检户口的官员,称为佥牟使,其职责是括检户口,并登记造册。记录部众信息的户籍册称为红册,即为红色的简牍木片。红册记载内容详实,包括所辖部众每一记户户主的氏族和名字,其妻、其子女及家庭财产、田地及奴仆数量信息。

赋税徭役

吐蕃的税收重点是土地税,畜牧及其产品税。吐蕃赋税的名目包括牛腿租,即对牧民拥有牦牛数量的多寡所征收的一种税;农田贡赋;大料集,即征发户丁、粮草劳役,是吐蕃最主要的赋税名目;其他赋税名目,如供乙、关卡税、金税、草税、马料、宫廷直属户税赋等。除宫廷直属户税赋外,其余税种征收的对象均为农户或牧户。征收范围包括吐蕃境内及其附属国。赋税征集事务由大论或者论直接负责。赋税征收前,由大论组织进行“集会议盟”,就税收的具体数目进行磋商,达成共识后,再具体执行。

吐蕃长期进行掠夺性战争,使得赋税徭役繁重,徭役又以兵役和力役为主。

法律制度

民事法规

吐蕃的法制主要由习惯法和成文法两部分组成。习惯法包括盟誓等组织制度及血族复仇等行为准则;成文法则包括了刑事、民事等方面的内容。

吐蕃法律规定的刑罚分为死刑、肉刑、笞刑、鞭刑、流刑、财产刑、剥夺告身、劳役刑、羞辱刑。

吐蕃实行土地和牧场王室所有制,王室将土地和牧场赏赐给贵族官僚,由奴户为其耕种,向其交纳地租。普通民户可以从官府领得一定数量的土地从事生产,并对政府承担赋税和差役。法律对个人拥有的土地、牧场以及其他财产的所有权起保护作用。

契约在吐蕃是公认的有效证书,纯正大世俗法十六条及戒十恶法中明确规定了违约责任。

对于侵权行为,吐蕃法律中根据不同人的等级身份赔偿命价制度,部分是刑事附带民事责任,部分用民事方法解决。

诉讼审判

吐蕃王朝在政权中设立有专门执掌司法的官员—法官,负责案件审判。吐蕃刑部尚书总管全国法律事务,他直接领导本部各茹及西域、河陇等地各节度使下属的司法官员。河陇地区在节度使衙署设节度使、大司法长、都护、节度使辖境都僧统等官员负责审案,吐蕃僧官也负责审理与寺院僧尼有关的民事纠纷案件。

赤松德赞时期,规定诉讼要首先出据起诉书。

吐蕃王朝关于审判案件的法律有“扼要决断之法”“犯罪双方同审大权决断之总法”(即优巴坚法)和“判决双方有理三方欢喜内府之法”(即两种姓法)。

扼要决断之法主旨为判断事情的真实性时,不能站在先入为主的立场;如双方都有错,则按“优巴坚” 判之;如双方均有理,则以“两种姓”判之。如诉讼双方有强弱之分,待察其真伪后,公正客观地做出判决,不偏颇。

河陇地区,在案件审判中具体负责调查传讯取证者为主典之官。接到诉状后,主典之官先去调查案件,传讯原告、被告和证人,案件审理时,负责记录口供和证词,以及长官讯问等内容。审案官员根据主典之官的取证情况和有关法律批示判文,进行判决。为判明事实真相,对犯罪嫌疑人、证人及保人口供证词要起誓表明其可靠性。判决之后,原告、被告及证人、保人要画上指印或盖印以表示服从并执行判决。如对结果不服,原告可以上诉。

军事制度

“寓兵于民”的全民皆兵制是吐蕃基本的军事制度,五茹六十一个桂千户,既是行政组织,同时也是军事组织;各千户的千户长既是行政长官,同时也是军事首领;属下军民,平日从事生产,战时上阵杀敌。在吐蕃王朝存续的200多年间,曾18次进行大规模的征兵,吸取青壮年为正规军或后备军,为吐蕃扩张的主要力量;吐蕃还有专门登记兵员及人数、年龄的“红册”,战时则依据“红册”通过会盟征集抽调青年应征入伍。吐蕃王朝将属民区分为“桂”和“庸”两种,“桂”被视为高等属民,主要从事军事征讨;“庸”则是为战争服务的勤杂和后方支援人员,地位低下。

吐蕃军队主要分为禁卫军、戍边军和城防军等三支部队 , 各部队采用骑兵、步兵混编,骑兵主要负责作战,步兵担负着城防和宿卫。部队的主要兵种为骑兵。吐蕃的最高军事首领是赞普,战争中的实际指挥权一般由大论来掌握,大论之下的中层军事指挥者,一般由来自吐蕃显赫家族的人担任。军事占领区委任当地人以副手的身份参与军政管理,最高权力掌握在吐蕃人手里。

吐蕃军队的武器装备主要有进攻武器、防御装备、特殊器械三种类型。进攻武器主要包括长矛、弓箭、刀剑、弩炮等。防御装备包括头盔、铠甲、盾牌等。特殊器械主要是乌朵、抛楼、飞梯、鹅车、木驴等。

吐蕃三十六制中,六大法典之《以一万当十万法》中的“六标志”、“六褒贬”、“六勇饰”,以及《王朝准则法》之十五大法中的“可行者三”、“不可行者三”、“三褒奖”、“三谴责”既是吐蕃的军令军法制度。

军令实话及赏罚准则 | 具体内容 |

六标志 | 宣布命令的标志是印匣;军队的标志是军旗;地方的标志是宫堡;佛教的标志是寺院;勇者的标志是虎皮袍;贤者的标志是告身 |

六褒贬 | 勇士褒以草豹与虎皮,懦夫贬以狐帽;显贵褒以佛法,贱民贬为纺织工及苯教徒;贤者褒以告身,歹徒贬作盗贼 |

六勇饰 | 虎皮褂和虎皮裙两者;缎鞘及马蹬缎垫两者;项巾及虎皮袍 |

可行者三 | 克敌制胜国泰民安、治理内政保护臣民、利益后世推行佛法 |

不可行三 | 对显贵有缘者所讲之佛法,不讲授给无缘之贱民;密法乃圆满成佛之因,不能将其当财宝出售;如颂扬恶人则有损双方,因此勿令贱民为王侯 |

三褒奖 | 若不以虎袍褒奖勇十,则不会有英勇的军队;若不以告身奖励贤者.则后世将不能分辨贤愚;若不褒奖赞颂贤良者.今后谁愿再做善者 |

三谴责 | 如若不以狐尾羞辱恬夫,那么何以区分英雄勹懦夫;如若不依法惩处恶者,则永不会形成正念正知;如若不治有罪者之罪,则后患无穷 |

外交

吐蕃与唐朝的关系

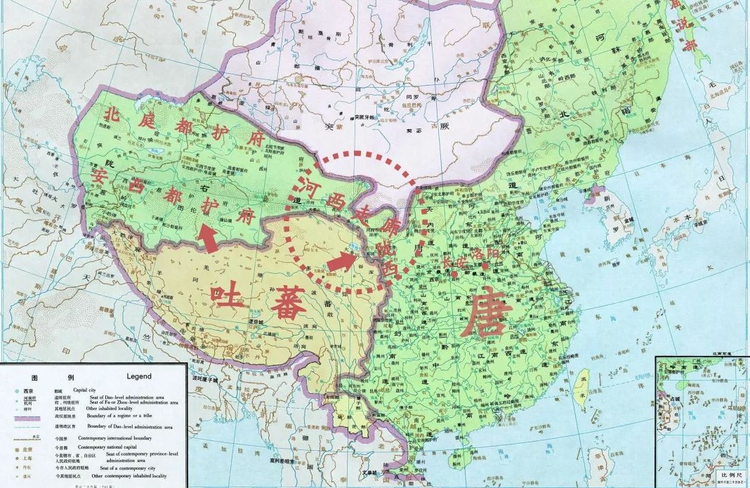

从唐太宗贞观八年(公元634年),松赞干布派使入唐表示愿与唐朝结亲开始,至唐武宗会禺二年(公元842年),唐朝与吐蕃以联姻为起点,伴随着对西域、南诏和青海地区的争夺,和屡次的会盟,双方关系在亲密中保持紧张的战争态势。

唐太宗贞观八年(公元634年),松赞干布派使入唐表示愿与唐朝结亲。贞观十五年(公元641年),文成公主入蕃嫁与松赞干布。松赞干布去世后,噶尔家族专权,中间仍数度向唐求亲。唐高宗显庆五年(公元660年),吐蕃赞普再次请婚。咸亨元年 (公元670年),吐蕃求娶太平公主,未果。长安三年(公元703年),吐蕃再次遣使,献马千匹、黄金两千两以求亲。唐中宗神龙元年(公元705年),赤玛蕾代赤德祖赞向唐请婚,金城公主许嫁之。直至唐德宗建中二年(公元781年),唐蕃建立“舅甥关系”,双方关系呈现表面亲密。

在以联姻为基础的亲密关系下,唐蕃因对西域、南诏和青海地区的争夺,仍进行着激烈而持久的战争。贞观十二年(公元638年)至麟德二年(公元665年)里,吐蕃占领吐谷浑,对唐朝边境造成极大的压力,为保边境不失,唐蕃双方先后发生了大非川之战、良非川之战和素罗汉山之役,各有胜负。上元三年(公元676年)开始,吐蕃开始在西域活动。调露元年(公元679年),唐朝首先出兵攻打吐蕃,取得碎叶、龟兹、千阅、疏勒四镇;双方因此展开了激烈而长期的战争,直至吐蕃灭亡。安史之乱爆发,吐蕃趁机占领唐朝的松(四川松潘)、维(今四川理县东北薛城)和保(理县境)二州之地。广德二年(公元764年)至大历十四年(公元779年),唐朝军队陆续击溃进犯的吐蕃,遏止了吐蕃在西南地区的扩张势头。安史之乱爆发后,吐蕃军队趁机向唐辖区推进,至广德元年(公元763年),唐朝河西、陇西的大部分地区都在吐蕃的控制之下。唐代宗广德元年(公元763年)十月,吐蕃、吐谷浑、党项等集二十余万军队进入长安城,拥立广武王承宏为皇帝。郭子仪驰援及时,将吐蕃军队赶出长安,之后,吐蕃对唐朝京师西部、西北部地区的武装骚扰始终未断。

从唐中宗神龙二年(公元706年)开始,唐朝和吐蕃前后曾有9次过会盟。会盟的主题包含两个方面,一方面是停战言和,另一方面是划分双方的边界辖区。唐朝的边界在历次会盟中不断处于收缩的状态,从河源会盟到赤岭划界,到清水(今甘肃清水)会盟,大片辖区纳入吐蕃管辖之下。直到吐蕃王朝瓦解后,唐朝才逐步收复河陇和西域大片的辖土。

吐蕃与周边各族的关系

吐蕃与南诏及诸蛮

7世纪60年代前后,在洱海周边,先后形成“六诏”或“八诏”的地方割据势力,唐朝建立以来,至麟德元年(公元664年),经过将近半个世纪对云南的经营,西洱河“六诏”或“八诏”诸蛮部先后归附于唐朝,由羁糜州对之进行管理。7世纪70年代后,吐蕃占据安戎城,使得西洱海诸蛮在心理上倾向于吐蕃,长安三年(公元703年),吐蕃在此地设置神川都督府(今云南巨甸北塔城村),西洱海诸蛮最终归附于吐蕃。

开元初年,六诏之一的南诏(又名蒙舍诏)在唐朝的支持下开始兼并五诏;开元二十五年(公元737年),南诏统一五诏之地基本完成。南诏统一过程中虽没有与吐蕃发生直接冲突,但南诏处于唐、蕃两大政权之间,受到双方制约,而其所领之剑川以北之地为吐蕃所控制。

天宝九年 (公元750年),唐朝与南诏关系破裂,次年,唐率军进攻南诏。畏惧于唐朝,南诏降服于吐蕃。至此,南诏与吐蕃联盟,共同对抗唐朝。南诏与吐蕃的联盟,名为兄弟之国,实为附属于吐蕃。起初,吐蕃对南诏的控制较弱,赤松德赞即位后,吐蕃加强了对南诏的控制,南诏由“兄弟之国”变成了“属下邦国”,南诏起背离吐蕃之心。贞元四年(公元788年),剑南节度使韦皋招诱南诏投唐,并使离间之计,以离间南诏与吐蕃的关系,吐蕃中计,屡次遣使诱胁南诏,还支持诸蛮旧部残余对南诏进行欺侮和威胁,南诏背离之心愈甚。

贞元九年(公元793年).唐剑南节度使韦皋接受南诏帛书后,护送南诏使进京,唐与南诏于点苍山寻盟,盟誓后,南诏即发兵攻杀吐蕃在南诏使者。次年,南诏发兵破吐蕃于神川,收铁桥以东城十六城,又乘胜破西洱海北、弄栋蛮(今云南姚安西),驱逐出吐蕃的洱海地区的势力。贞元十五年(公元799年)至十七年(公元801年),南诏联合唐多次和吐蕃发生战争,最后退守各自领地。会昌二年(公元842年),达玛邬东赞被杀,南诏乘机向北扩张,占据有原吐蕃神川都督府以北的地区。

吐蕃与突厥

7世纪初,松赞干布兼并象雄后,吐蕃象雄北部与西突厥统治下的西域地区相接。显庆二年(公元657年),唐朝一举灭亡西突厥汗国,统一西域地区,并设置安西都护府。7世纪60年代,吐蕃芒松芒赞在位,䘵东赞父子掌政,开始向青海、西域及剑南等地扩张,他们在西突厥诸部中策动反唐的活动,西突厥诸部多附于吐蕃。仪凤四年(公元679年),西突厥阿史那都支煽动十姓部落,联合吐蕃,侵逼安西;永淳元年(公元682年),西突厥阿史那车薄沛等十姓叛乱;垂拱二年(公元686年),西突厥再次掀起反唐浪潮,武后不得不放弃安西四镇;延载元年(公元694年),西突厥再次与吐蕃联合攻安西。而后因为西突厥贵族投附于吐蕃,吐蕃联合西突厥与唐争夺西域的斗争才暂告一段落。

吐蕃与回纥

贞元五年(公元789年),回鹘汗国为进一步控制中西方贸易,与北上的吐蕃在北庭一带展开了激烈的争夺,回鹘汗国为吐蕃所败,北庭为吐蕃所据有,回鹘迁其西北部落于牙帐之南。贞元八年(公元792年),西州也为吐蕃所攻占。在吐蕃与回鹘争夺北廷之时,双方在陇右、河西以北一带也展开了争夺战,以吐蕃胜利而告终。

唐穆宗继位后,许嫁太和公主为回鹘可汗可敦。吐蕃闻唐与回鹘和亲,遣使至唐求和及会盟。长庆会盟后,唐与吐蕃关系得以改善,吐蕃与同鹘的关系也有所改变,双方保持和好。上述敦煌藏文《岱噶玉园会盟寺愿文》就记载,在长庆会盟前后,吐蕃将帅们在“札西雅莫”(今青海湖一带)建立岱噶玉园会盟寺庙,此为吐蕃、唐朝、回鹘三方两年一轮的会盟处。

吐蕃与党项

贞观八年(公元634年)后,吐蕃在击败吐谷浑后,进兵攻打党项,唐蕃联姻成功,党项与吐蕃重归于好。龙朔三年(公元663年),吐蕃禄东赞扩大对党项等部的征掠,党项所属之地及住民均纳入吐蕃治下,成为吐蕃臣民。天宝十四年(公元755年),唐属河西陇右大片辖土被吐蕃侵占,再度使大批党项人成为吐蕃臣民。这些被管辖的党项人既受吐蕃的管辖与奴役,同时又在吐蕃的军事扩张中扮演着掠夺者的角色。

吐蕃与南亚的关系

吐蕃与泥婆罗

7世纪初,泥婆罗为塔库里王朝统治时期,此王在位期间,曾把女儿赤尊嫁与松赞于布。泥婆罗王那陵提婆的父亲被其叔叔杀害,提婆逃到吐蕃,后泥婆罗国内因王位继承引起内讧的机会,吐蕃以武力护送那陵提婆回国执政,间接控制了泥婆罗,使之称臣纳贡。

吐蕃与印度

吐蕃使泥婆罗臣服之后,遂与天竺(印度)为邻,两国百姓之间交往较为频繁。吐蕃吞并羊同后,又通过到冈底斯山朝圣的人嘴里,了解到天竺的情况。汉文记载,贞观二十二年(公元648年),中天竺国遗使来朝后,唐遣府长史王玄策送还使至其国。刚到天竺国,逢国内大乱,其臣自立,王玄策投身奔吐蕃避难,并说服吐蕃发兵,吐蕃大胜。吐蕃本身发展迅猛,加上王玄策事件的推动,吐蕃在天竺诸国有较大的影响,并一度占据过中天竺的某些地方。天竺的佛教也开始大规模传入吐蕃,诸多贤者受松赞干布之请,到逻些(今拉萨)讲经传法;松赞干布也派人到天竺学习文字。

8世纪时,吐蕃向西扩张,迫使小勃律国叛唐附蕃,并联合大食(阿拉伯)军队进攻唐朝,对天竺诸国形成极大的威慑。开元八年(公元720年),南天竺遣使至唐,求声援以对抗大食与吐蕃。赤松德赞时,吐蕃的向外发展达到鼎盛,向西攻占了小勃律(今克什米尔西北段)、葱岭(帕米尔)诸国,此时吐蕃对天竺的影响,确已抵达恒河北岸,直到吐蕃瓦解后,影响才告一段落。

吐蕃与中亚的关系

吐蕃与护密

约在8世纪初,吐蕃控制护密,此后在护密一带设有多个驻防据点,驻有数千军队。

吐蕃与吐火罗

吐火罗虽不与吐蕃接壤,且吐蕃军队并未远征过此地,但吐蕃在其邻国朅师驻军,危及吐火罗的安全。天宝八年(公元749年)左右,吐火罗遣使入唐,报告吐蕃在勃律、朅师等地的活动,请求唐朝出兵。天宝九年(公元750年),唐朝出兵,与吐蕃在帕米尔地区发生了激烈的争斗。

吐蕃与昭武九姓

昭武九姓,是隋唐时期康及其他昭武九姓诸国的总称。吐蕃在向中亚扩张时,与康国有过不同形式的交往。七世纪初,大批的昭武九姓居民向鄯善(今新疆)移民。七世纪后半叶,吐蕃经略鄯善,与当时归属唐朝的昭武九姓移民相冲突。八世纪初,吐蕃占据鄯善,昭武九姓移民纳入吐蕃的统治之下。

吐蕃与大食

八世纪初,白衣大食攻占今楚河以南、帕米尔以西的中亚地区,并有继续向东推进的势头;时值吐蕃正经略克什米尔及帕米尔地区,以图攻夺安西四镇。于是双方军队联合进攻拔汗郡(今费尔干纳)。开元三年(公元715年),吐蕃与大食另立阿了达为拔汗郡王,发兵攻其城。两年后,吐蕃与大食再次联合进攻安西四镇。

天宝十四年(公元755年),吐蕃攻下陇西、河西及西域东南部,开始在西域拦截大食的东进。元和四年(公元809年),河中地区反对阿拔斯朝而发生暴乱,阿拉伯人拉飞·伊本·来斯在突厥人的支持下,和九姓乌古斯、葛逻禄及吐蕃联合杀死了大食官吏。九世纪三十年代,波斯人建立了塔赫尔王朝,取代阿拉伯人对中亚的统治。九世纪四十年代末,吐蕃与大食都脱离中亚。

经济

畜牧业

畜牧业是吐蕃时期的经济基础,同时也对其军事、交通等产生了深远的影响,故吐蕃决策者非常重视。唐玄宗天宝六年(公元747年),曾清查农牧区的土地或牧地数量,并登记造册,以保证基本赋税的来源。吐蕃时期的畜类主要包括犀牛、名马、犬、彘和骆驼、驴等。牧官是吐蕃地方的七种官吏之一,职责是管理秏牛、犏牛之放牧部落;牧马官是吐蕃时期所设的主要官员之一,其任免事项往往需要通过高级别的会议,也间接说明了畜牧业经济在吐蕃的重要性。

扩大畜牧业场地是吐蕃决策者始终奉行的一项基本国策。在金城公主和亲时,吐蕃争取下黄河九曲地作为发展畜牧业 的天然场所,之后这里成为吐蕃重要畜牧业基地之一。作为奴隶制民族政权,发展畜牧业的另一条途径便是掠夺,通过战争方式,掠取牧马。

另外,畜牧业经济中包括的畜牧加工也是吐蕃经济结构中不可忽略的一个方面。

农业

吐蕃的农业生产也有一定的规模,在吐蕃统辖范围内,有相当数量的土地属于宜农宜牧地区。吐蕃农业生产主要作物为青稞、小麦、荞麦、稻等,其中青稞是最主要的粮食品种,占有比较重要的比例,其次是小麦和荞麦。在属地,还有种植蔬菜的史实,中原地区的小米、芥子、粟米也开始在吐蕃出现。吐蕃的农业生产同畜牧业一样,有比较完整的上地登记、管理和纳税制度。在吐蕃占领的农耕区,还设有诸如屯田、营田的官吏,也有关于开垦荒地的记录。

手工业

纺织业

受畜牧业的影响,毛纺织业是吐蕃最重要的纺织业内容,也是吐蕃最为发达的手工业项目,是当地居民最重要的衣着和生活材料,毛绳、毛线、褐子、绢缯、氆氇、毛帐蓬、毡帽、驼毯等具有吐蕃民族特色的毛纺织品多见于吐蕃简牍中,也曾一度作为礼物送赠到唐朝。文成公主进藏后,蚕种的引进对吐蕃的编织业起了重大的影响,唐朝的纺织业技术也在一定程度止丰富了吐蕃的纺织业内容。

金属加工业

吐蕃的金属加工历史悠久,是传统手工业最重要的内容之一。吐蕃居民热衷的金属依次是金、银、锡、铜,除了作为实用性工具外,还被视为奢侈品。吐蕃官府加工的金、银、铜等器物有良好的精致度,是向唐廷奉献的贡品之一。

商贸活动

唐蕃商贸

唐蕃商贸主要以“进贡”和“赏赐”的形式出现,俗称贡赐贸易。据汉文文献记载,从唐太宗贞观八年(公元634年)至会昌二年(公元842年)的209年间,吐蕃入唐的使团次数达百余次之多,而唐朝入蕃的也不少于 52次,往来之中必须会有商贸交流活动的产生。玉带、金皿、獭褐、犀牛尾、霞毡、马、羊、贵金属、玉器和畜牧产品是吐蕃官府流向唐朝的主要内容,而在边境互市,吐蕃的马匹及其畜牧加工产品,与唐朝农耕地区的农产品及其纺织品贸易是交易的内容。

吐蕃与河西贸易

在吐蕃占领的敦煌等地区,物物交换更为常见,交易内容主要集中在生产生活资料,如粮食、盐、青稞、毛绳等物品。

吐蕃与诸国经贸往来

《世界境域志》说,当时“所有的印度产品皆输入吐蕃,再从吐蕃输出到穆斯林各国”;可见,当时大量从事商业贸易和过境贸易的商人来往于吐蕃、印度与中亚各国之间。吐蕃利用勃律-护密道进行贸易的,将西方人喜欢的麝香、绵羊、布匹等货物运抵阿富汗境内。同样,中亚的产品也通过同样的路径输入到吐蕃。

寺院经济

吐蕃的寺院享有免除政府赋税摇役的特权:作为寺产之民户及产业之上,不征赋税,不征徭役,不取租庸、罚金等项,其僧众由百姓或政府供养。而吐蕃政府辖区内的大型寺院,一般由赞普颁诏敕授寺产寺属民户的文书。

文化

文字

松赞干布时期,派遣吞弥·桑布扎等人学习古印度文字学及声律,根据藏语实际情况,采用表音系统,依照创制了一套藏语拼音文字。因此,吞弥被后世称为藏文之“字圣”。

藏文是由30个辅音字母、4个元音符号以及一套特殊的标点符号组成。辅音中有六字是由吞弥根据藏语语音特色所独创。辅音每4个一组,共7组半,每个字母的名称都带有元音a。元音不能单用,只能加在辅音字母的上方或下方。藏文从左向右书写,词间无空格,音节之间用圆点隔开,音节最少由一个字母组成,最多由六个字母组成。藏文字母可以上下叠加。30个辅音字母可以充当基字。

文学

吐蕃时期的文学作品是口头流传文学和书面创作文学的综合体,流传下来的形式有古代歌谣、诗歌及占卜辞、格文、变文与散文、民间传说与故事、史记文学、翻译文学。这些文学作品的存在方式主要有四种:金石铭刻;考古文献;传世的史书和文献;封藏宗教类文献。

吐蕃文学的特征,与藏文的发展变化有着密切的关系。藏语语言表达习惯的变化,使得古代文学作品,因不稳定的拼写和语音变化的因素,而表现出灵活多样的表现手法,如在古代文学作品中,习惯使用象声词,多用2-3个音节相同的词来表达同一个意思,有些歌谣还喜欢用虚词来调节音节和音韵,并且在每段诗句中重复使用,具有强烈的节奏感。赤德松赞时期,藏文的拼写和语法规范化,吐蕃文学的风格也渐为典雅化,注重修辞,讲究用语的优美、巧妙,追求辞藻和音节的象征意义,比喻、藻词、格律、音韵等文学常用手法得到强调。

宗教

吐蕃的原始信仰以动物信仰、植物信仰和自然与神灵崇拜为主。

巫祝时期,苯教进入吐蕃,并开始流行。松赞干布时期,佛教初入吐蕃,在统治者抑制苯教的措施下,苯佛两教第一次产生正面冲突。苯教发展势头有所衰减,但直到八世纪中叶,苯教仍是吐蕃占有主导地位的宗教,宫中仍然保留为王室祈福消灾的苯教祭师;与外邦的缔约,仍用苯教仪式,王室的丧礼,亦仍沿用苯教的办法。松赞干布去世后,吐蕃王朝忙于对外扩张,放松对佛教的扶持。直到赤德祖赞时期,才恢复大小昭寺的供养,遣僧人分赴印、尼及大唐取经,广修寺庙,这些兴佛举措引起了苯教徒的不满,开启了苯教反佛的斗争。赤松德赞成年后,用行政命令传播、兴扬佛教,采取各种措施限制打击苯教,镇压或斩首坚持苯教立场者,先后迎请寂护和莲花生大师入蕃传法。一系列抑苯兴佛的强硬手段,抑制了苯教的发展,但并未被消灭,部分苯教的仪轨仍然保留下来。赤祖德赞执政时,把对佛教的崇拜推到顶峰,引起朝臣及民众的激烈反对。赤祖德赞被苯教大臣刺杀后,苯教又重新恢复“护持国政”的地位。

达玛邬东赞上台后,抑佛兴苯,用武力消灭佛教,杀害佛教高级僧侣,悉数毁去佛教经典,佛教在吐蕃走向衰落,而佛教教徒的反抗,也导致了达玛邬东赞身死国亡。

但在苯教与佛教并行、竞争、冲突的过程中,两者也出现了融合:佛教大量吸引苯教神衹及修炼仪轨,在对苯教的吸收过程中,佛教由大乘佛教发展为藏传佛教,开创了西藏密宗;而苯教也将大量的佛教经典改为苯教经典。

教育

唐蕃联姻带来了汉族先进的文化知识,部分汉文化典籍,如《诗经》《礼记》《左传》《文选》等被翻译成藏文,被吐蕃学者所知晓;汉族的医药、历法等科学知识也在此时被引入吐蕃,促进了吐蕃本身医学和天文历法的发展。从松赞干布开始,部分学生被派往印度、唐朝求学。去印度的留学生回蕃后创制了藏文,传播了佛教文化;去往唐朝的吐蕃学生就读于唐朝的最高教育机构——国子学,学习的内容为儒家经典、算学、法学和医学等方面的知识,回来时也将中原科技文化的精髓带了回来。吐蕃的寺院教育同样蓬勃发展,当地的科技、文化都是在寺院中发展的,僧人通过寺院教育,成为吐蕃最有知识的人才之一。

科学

医学

松赞干布统一青藏高原前,汉地医学体系已经渗透到吐蕃地区。随着吐蕃与唐的联姻,汉地的医药书籍、医工及技术被带到吐蕃。 7世纪中叶,受汉地医学影响,吐蕃编纂出第一部综合性医书《门吉村恰》,现已失传。赤德祖赞时期编纂的、包括生理、病理、疾病治疗方法及藏药介绍的《月王药诊》,是现存最早的藏医学著作,也为创立藏医学理论奠定了基础 。赤松德赞时期,又出现了《历符日月轮》七章和合称为《略疏二十七部》的医著汇编。来自西亚诸国的名医在行医治病的同时,还撰书立著,共同撰著编译各种医学论著68部,汇成巨著,名为《太医药诊紫色经函》。赤松德赞还从全藏各地选拔优秀青年跟随来自各地的名医学习,同时还培养出一批优秀的翻译家,将邻国的先进医学引入吐蕃,提高本民族的医学水平。

天文历法

囊日论赞时期,汉地历法入蕃;文成公主和金城公主入蕃时,历法书籍被带到吐蕃。松赞干布和文成公主还选派贵族子弟送往内地学习天文历算,并将一些汉族天文历算经典译成藏文。此外,西亚的天文历法典籍也相继传到吐蕃。在与唐朝和西亚、南亚的交流中,吐蕃也产生了自己的天文学学者—努盘·桑结益西,他掌握五行四个不同行度的推算方法,并且可以依据所处不同地方的经纬度,推算出交食发生的时刻、食分和入食方向。通过研究日影,发明了预测夏至、冬至、春分、秋分的测时仪器“突赤”,这是西藏天文历算史上的重要发现。西藏的天文历法在吐蕃王朝灭亡后,进入了停滞状态,甚至出现了倒退。

造纸

文成公主入藏时,带去了造纸术,吐蕃人民在掌握的同时,就地取材,以西藏地区盛产的瑞香科植物树皮为原材料,造成了独属于吐蕃的藏纸。在造纸的实践生产中,当地人民还发现了可用于造纸的多种植物,如灯台树、野茶花树、冬麻等,这些高寒地区特有的原料,使得藏纸有很高的韧性和抗蛀性。

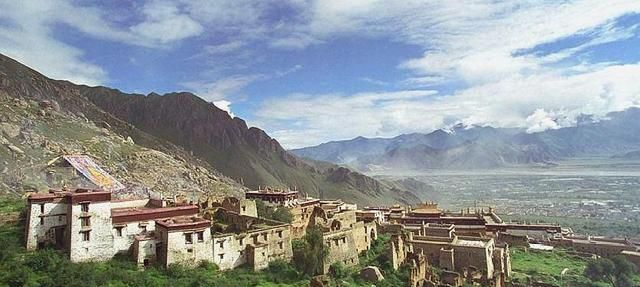

建筑

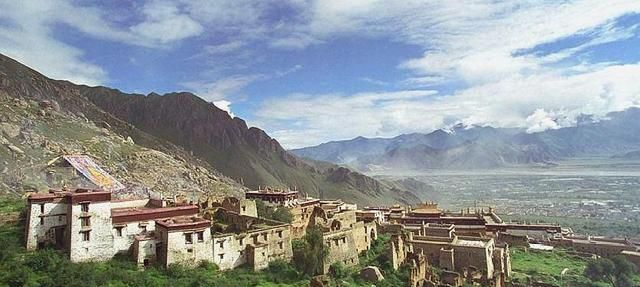

古代宫殿是吐蕃地区重要的建筑,建筑样式多为碉楼,兼具军事防御功能,建筑材质以士夯、木结构混合而成,形成平顶、高层、厚墙、墙体逐层向上收分的建筑风格。

始建于七世纪的红山宫,是布达拉宫的前身。红山宫为3座各自独立的碉堡式的城堡形制,中间主楼规模较大,有7层(或5层)之高,两侧的碉楼似为5层(或3层)。3座建筑之间以桥索连接。松赞干布迎娶赤尊公主时,又在玛波日山南面城墙之内兴建了索波宫,殿高九层,与红山宫相齐。八世纪初,赤德祖赞为金城公主修建了红岩宫;九世纪,赤热巴巾赞普在拉萨河西南岸建筑了同样款式的温乡宫殿,殿高9层,下3层为石砌,中3层为砖砌,上3层为木质结构。

吐蕃的墓葬均为封土墓,从封土平面上分为方形和梯形两种形制,其中方形居多,均呈自下而上收分状。封土大多以土、木、石夯筑垒砌而成。陵寝形制多样。有土丘形、球形、方形、分格等各种形体。

松赞干布的陵墓为分格方形,墓内有五室,外形呈四方,内分几格,大物朝西,中间墓室放置松赞干布、文成公主、赤尊公主遗体。四室门道相通,放置松赞干布生前所用的铠甲、武器和生活用品以及唐皇帝、尼泊尔国王和邻国赠送的珍贵礼物。北殿存放宝石及纯金制作的骑士。

目前考古发现16座赞普陵墓,能确定墓主的有9座,通常称为藏王墓,坐落于山南地区琼结县城南约1公里处。

艺术

雕塑

吐蕃早期的雕塑艺术是对生活的真实写照,多以动物为主;佛教传入连带着造像传统一起进入吐蕃,与吐蕃自己的雕塑传统结合之后,形成了藏传佛教的雕塑艺术,作品不局限于动物,汉风浓郁,兼有中亚波斯风格,细节处精致入微。最著名的代表作当属布达拉宫法王洞的松赞干布与文成公主及赤尊公主的彩塑。目前现存的,有明确纪年的吐蕃雕塑作品并不多见。

绘画

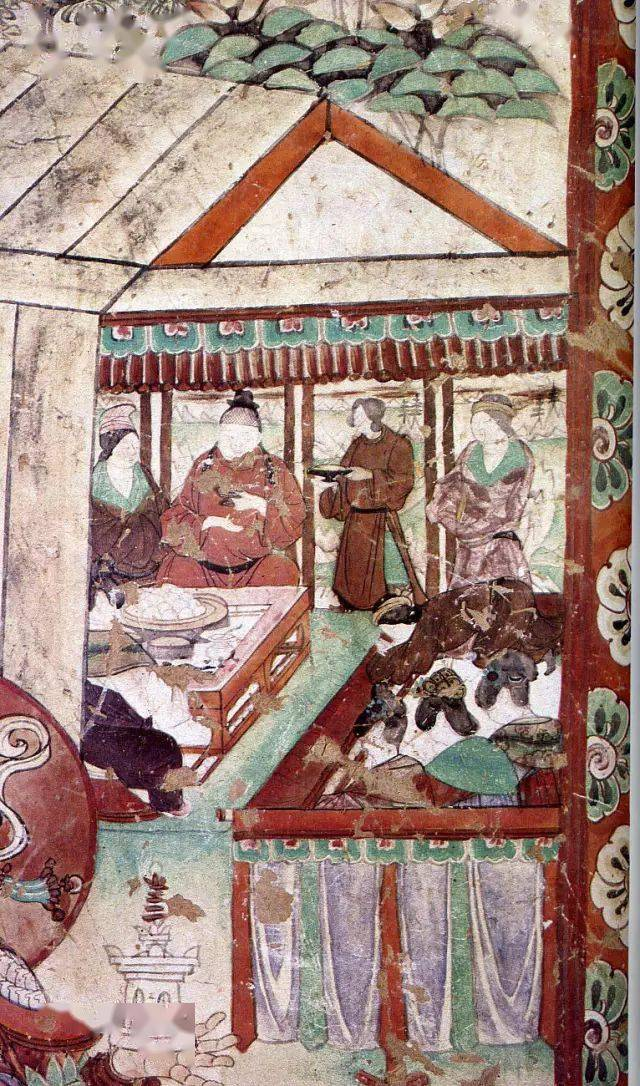

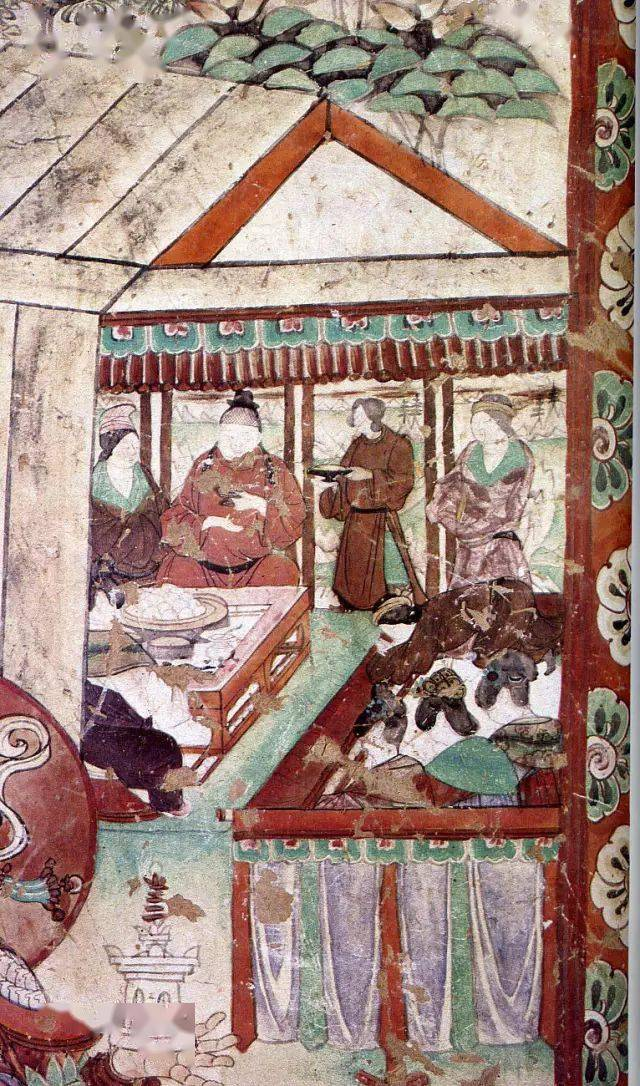

吐蕃的绘画艺术大多隶属于佛教图像,多绘制于石窟、寺庙或棺板上。

大昭寺早期发现的壁画受中印度影响较多,而《库藏神》却有着浓郁的敦煌成分,题材在藏传佛教壁画中极为罕见;敦煌石窟出土的吐蕃绘画,成画时间集中在中晚期,有强烈的印度波罗风格,色彩表现突出;青海德令哈郭里木乡吐蕃墓室棺板画为世俗作品,描绘了狩猎图、商旅图与以墓主夫妇为中心的帐居迎宾图和职贡图。

音乐舞蹈

吐蕃乐舞艺术的形式多样,除了歌、舞、乐以外,还有民间说唱及杂艺百技。

吐蕃原始社会时期,从原始神灵祈祷仪式中发展出了神灵祈愿的歌谣,从简单的祈愿词发展神女,再以人间的勇士塑造出战神,使祈神歌谣民俗化,也使愿文内容丰富起来,逐渐形成长篇史诗型歌谣。

吐蕃流行的舞蹈为宫廷舞蹈“谐钦”。“谐钦”意为大歌,由民间谐体民歌演变而来,属于格式齐整的颂歌,只能在隆重的礼仪中表演,表演的男女各16人 舞蹈服装有严格的规定,男的穿缎袍,戴圆形黄绒帽;女的穿彩缎藏袍,戴弓形或三角形头饰,表演程序是先唱后跳。吐蕃王朝灭亡后.这种宫廷舞蹈流传出去,与民间舞蹈结合,形成藏族独特的大型舞蹈形式。

吐蕃王朝有文字以前,民间的神话、传说以及古训遗教,就通过口传、说唱的方式传承下来,久而久之演变成一种说唱艺术,“喇嘛玛尼”是一种宗教色彩较浓的民间说唱艺术。在敦煌石窟藏文遗书中,也发现许多以散文叙事、独白和对话为韵文的散韵结合的说唱性文体。

杂艺百技流行于民间的各种节日集会和大型的庆典活动中,既是现在的杂技类的表演项目。

社会

服饰

吐蕃人服装的基本款式有三种:三角形大翻领斜襟左衽束腰长袍、三角形大翻领对襟束腰长袍、圆领直襟束腰长袍。而三角形大翻领是吐蕃服饰最突出的特点。

君臣服装、发式、冠帽形制基本相同。袍服长,紧身贴身,三角形领变宽窄不一,宽处在肩上,在前面伸延下来塞进窄窄腰带里。衣服边,袖口和领子所用材料不同。袖长过手,腰系革带,配有短剑,靴子通常是黑色, 靴类上卷。

吐蕃国人女性皆披发,以皮为鞋,着青色袍服,毛绫裙,长袖拖地。

饮食

肉类和青稞是吐蕃人的主食,特别是由青稞加工制成的糌粑。吐蕃人的饮料主要是奶汁,包括奶汁、酥油、酸奶;青稞酒,和酥油茶。

吐蕃人食物也存在禁忌。不食鱼、蟹、虾等海产,以及狗、马、驴等动物肉。

居住

吐蕃的居室分为两类,一为拂庐 ,一为房屋建筑。

婚姻

吐蕃的婚姻类型有三种:一夫多妻、一妻多夫和一夫一妻。

丧葬

吐蕃人如为战死,其墓周围用白土做泥围一圈,并且不与旁边的墓相连;普通人死去,则杀牛马以殉葬,取牛马头放至于墓上,墓的正下方,用石头垒之。如遇父母丧,则子女须截发,用青黛涂面,着黑色衣服。

吐蕃丧葬的形式以土葬为主,也有火葬、天葬、瓶葬、瓮葬、崖葬、水葬等形式。

交通

吐蕃通唐主要依靠以长安为起点的唐蕃驿道。吐蕃和南诏之间,以铁桥为主要交通枢纽。吐蕃到蜀地的道路,主要依靠西山路和南道。吐蕃—勃律道是连续吐蕃与大勃律之间的道路,从连云堡(今甘肃泾川县西)出发,经阿富汗走廊进入西域。吐蕃一于阗道是吐蕃先民最早进入西域的一条通道。从藏北的阿里一带出发,由南向北至于阗。吐蕃—于阗道是吐蕃进出西域最重要的通道,路线直捷,进出安全。9世纪中期,吐蕃瓦解后,此道不复繁荣。此外,从吐蕃辐射出的交通要道还有吐蕃一泥婆罗道、玉门军道、大勃律—朅师(今巴基斯坦北部)—护密道(今阿富汗东北境)、朅师—淫薄健(今科克恰河流域)道。

交通运输工具主要为马、牦牛、骆驼、毛驴、绵羊和皮舟等。

君主年表

吐蕃自松赞干布在公元633年建立开始,到公元842年灭亡,存续了209年,共历九代帝王。

藏文名 | 汉译名 | 在世时间 | 在位时间 | 在位年限 | 关系 |

松赞干布 | 弃宗弄赞 | 公元617年—公元650年 | 公元633年—公元650年 | 17年 | |

芒松芒赞 | 乞黎跋布 | 公元650年—公元676年 | 公元650年—公元676年 | 26年 | 松赞干布之孙 |

都松芒波杰 | 器弩悉弄 | 公元676年—公元704年 | 公元676年—公元704年 | 28年 | 芒松芒赞之子 |

赤德祖赞 | 弃隶蹜赞 | 公元698年—公元755年 | 公元704年—公元755年 | 51年 | 都松芒波杰之子 |

赤松德赞 | 娑悉笼腊赞 | 公元742年—公元797年 | 公元755年—公元797年 | 42年 | 赤德祖赞之子 |

牟尼赞普 | 足之煎 | 公元774年—公元798年 | 公元797年—公元798年 | 1年 | 赤松德赞之子 |

赤德松赞 | | 公元776年—公元815年 | 公元798年—公元815年 | 17年 | 赤松德赞之子 |

赤祖德赞 | 可黎可足 | 公元804年—公元838年 | 公元815年—公元838年 | 23年 | 赤德松赞之子 |

达玛邬东赞 | 达磨 | 公元797年—公元842年 | 公838年—公元842年 | 4年 | 赤祖德赞之弟 |

参考资料: |

艺术纪念

文学纪念

《西风烈》:作者宿巍。主要讲述大唐与吐蕃之间长达二百年,从西域到河西、陇右,再到剑南(四川)的对抗故事,是一部关于大唐与吐蕃战事的通俗历史读物。

影视纪念

《文成公主》:2001年上映,讲述文成公主入藏后,和松赞干布一起经营吐蕃的故事。

《松赞干布》:1988年上映,讲述松赞干布建立吐蕃王朝的故事。

《文成公主》:实景剧,2013年首演。讲述文成公主与松赞干布唐蕃联姻后,在进藏途中克服艰难险阻,促进汉藏经济社会和民族文化相互交流的故事。

注释

[a]在《西藏通史·吐蕃卷》中将吐蕃王朝的灭亡定义在了吐蕃王朝最后一任赞普达玛邬东赞(即朗达玛)公元842年身亡这一时间点,此处以《西藏通史·吐蕃卷》为依据。

[b]达玛邬东赞以后的赞普为自立,历史上一般不计入吐蕃的帝位。

[c]吐蕃,在长安之西八千里……或云南凉秃发利鹿孤之后也。

[d]吐蕃本西羌属,盖百有五十种……蕃、发声近,故其子孙曰吐蕃,而姓勃窣野。或曰南凉秃发利鹿孤之后。

[e]聂赤赞普、穆赤赞普、丁赤赞普、索赤赞普、迈赤赞普、达赤赞普、思赤赞普。

[f]止贡赞普和布德贡杰。

[g]埃肖列、德肖列、梯肖列、库茹列、仲西列、俄肖列岱。

[h]萨南僧德、德楚南雄、塞诺南德、塞诺布德、德诺南、德诺布、德结布、德珍赞。

[i]甲德日龙赞、赤赞南木、赤扎邦赞、赤脱杰赞、拉脱脱日年赞。

[j]仲年岱乌和达布聂西。

[k]西晋末年鲜卑人慕容吐谷浑建立的地方政权。

[l]部分史料记载松赞干布去世时间为公元649年,后世学者认为松赞干布去世时间应该为公元649年,传到唐朝时约为公元650年,所以汉史书记为公元650年。

[m]即大相,相当于唐朝的宰相。

[n]藏史资料与汉史资料在时间上有出入。《资治通鉴》和《旧唐书》都记为仪凤四年(公元679年),都松芒波杰继位时为8岁,复号赞普。

[o]赤松德赞退位以后,由牟尼赞嗣位。后世插手中国西藏事务的代表人物之一、英国人黎吉生认为赤松德赞仍在世,牟尼赞仅是摄政,并未正式登基。贞元十三年(公元797年),赤松德赞去世后,牟尼赞才算正式继位,才得以授命为赞普。

[p]波庙妃,又称为波府妃、波庸妃。

[q]朗达玛为达玛邬东赞别称。

[r]古代朝廷在边远少数民族地区所置之州。

[s]即为帐篷。

[t]《西藏通史》中,赤祖德赞的生年考为公元806年,卒年为公元835-837年间。