历史沿革

1945年,安徽省立蚌埠高级工业职业学校创建。8月,安徽省立工业专科学校在淮南洞山正式成立。

1949年1月,淮南解放,2月2日,淮南煤矿特区政府接管了安徽省立工业专科学校。

1950年1月,学校改名为淮南工业专门学校,归华东军政委员会工业部领导。10月,学校改名为淮南工业专科学校,11月28日,学校改名为淮南煤业专科学校。

1951年3月13日,学校更名为中国煤矿工业专科学校,4月17日,学校再次更名为淮南煤矿工业专科学校。

1955年2月,高等教育部和燃料工业部同意在合肥新址建校;3月9日,经国务院批准,淮南煤矿工业专科学校迁址合肥,改建为合肥矿业学院。

1958年9月,合肥矿业学院改名扩建为合肥工业大学,10月7日,合肥工业大学成立。

1960年,合肥工业大学(土木系部分)、安徽建筑工程学校合并升格为安徽建筑工程学院(现安徽建筑大学)。

1962年,安徽建筑工程学院(本科部分)并入合肥工业大学。

1970年,安徽水利电力学院、安徽工学院并入合肥工业大学。

1971年,合肥工业大学采矿系和地质系的煤田地质专业整建制迁回淮南,并以此为基础与淮南煤矿学校合并组建淮南煤炭学院。

1981年,学校更名为淮南矿业学院。

1997年,学校更名为淮南工业学院。

2000年,淮南化学工程学校并入淮南工业学院。

2002年。学校被国务院学位办批准为博士学位授权单位。

2002年,学校更名为安徽理工大学,开始招收博士生。

2006年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀等次。同年,淮南东方医院集团肿瘤医院成为安徽理工大学附属肿瘤医院。

2011年9月,安徽理工大学入选教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校。2022年,安徽省汽车工业学校并入安徽理工大学,成为安徽理工大学合肥校区。

学校规模

院系与专业设置

截至2022年9月,安徽理工大学共设有19个院系87个专业,分别是:

大类名称 | 专业内容 |

地球与环境学院 | 地质资源与地质工程、环境科学与工程、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、地下水科学与工程、环境科学、环境工程、环境地质、资源与环境(含地质工程、环境工程)、勘查技术与工程、资源勘查工程、环境工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、自然地理与资源环境 |

安全科学与工程学院 | 安全工程、应急技术与管理、消防工程 |

矿业工程学院 | 采矿工程、智能采矿工程、交通工程 |

土木建筑学院 | 智能建造与矿山建设工程系、岩土与地下工程系、建筑工程系、道路与桥梁工程系、建筑学系、建筑环境与能源应用工程系、工程管理系、城市地下空间工程系 |

机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、机械电子工程、智能制造工程 |

电气与信息工程学院 | 自动化、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 |

材料科学与工程学院 | 矿物加工工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、资源循环科学与工程、智能材料与结构 |

人工智能学院 | 机器人工程、智能科学与技术、人工智能 |

化学工程学院 | 爆炸科学与工程、化学工程、制药工程、应用化学 |

安全科学与工程学院 | 安全工程、消防工程、应急技术与管理 |

计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、软件工程和区块链工程 |

力学与光电物理学院 | 基础力学系、工程力学系、公共物理系、光电物理系、工程力学、应用物理学、光电信息科学与工程 |

数学与大数据学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术 |

外国语学院 | 英语系、日语系、公共外语系 |

医学院 | 临床医学、预防医学、医学检验技术、护理学、药学和职业卫生工程 |

经济与管理学院 | 金融学、信息管理与信息系统、市场营销、人力资源管理、电子商务、资源与环境经济学、财务管理、会计学 |

空间信息与绘测工程学院 | 测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理空间信息工程和地理信息科学 |

人文社会科学学院 | 政治学与行政学、动画、社会工作、网络新媒体 |

体育部 | 办公室、2个教研室、学生体质测试中心、竞赛与训练中心 |

马克思主义学院 | 马克思主义原理教研室、马克思主义中国化教研室、思想政治教育教研室、中国近现代史纲要教研室、形势与政策教研室 |

师资情况

截至2022年12月,学校共有教职工4500多人(含直属附属医院),高级职称人员1000多人,全体教职工与高级职称教职工占比为4.5:1。其中,中国工程院院士1人,享受国务院政府特殊津贴的有33人,国家级的人才12人,省部级的人才80余人以及400余名高水平专家、学者担任学校兼职教授,其中双聘院士28名。其还拥有全国高校黄大年式教师团队1个、“115”产业创新团队4个、安徽省高校领军人才团队8个。

人才类别 | 姓名(入选时间) |

中国工程院院士 | 袁亮(2009)等 |

中国科协“青年人才托举工程” | 江丙友(2019)、张通(2020)等 |

国家级人才 | 薛生(2018)、赵光明(2021)等 |

安徽省级人才 | 聂士斌(2018)、郑春山(2021)等 |

安徽省卓越教学名师 | 刘健(2020)等 |

全国优秀教师 | 袁树杰(2009)等 |

教育部“新世纪优秀人才支持计划” | 赵光明(2008)、王磊(2012)等 |

安徽省学术和技术带头人 | 袁亮(2009)、刘泽功(2009)、华心祝(2010)、赵光明(2017)、王磊(2019)等 |

安徽省学术和技术带头人后备人选 | 江丙友(2021)、聂士斌(2021)等 |

参考资料:

学科建设

截至2022年5月,学校拥有6个博士后科研流动站,6个一级学科博士点,34个二级学科博士点;22个一级学科硕士点,113个二级学科硕士点,11个硕士专业学位授权类别,89个本科专业。拥有1个安徽省I类高峰学科(唯一特别支持),5个III类高峰学科,1个安徽省重中之重学科,7个省级重点学科。

安徽省高峰学科 | 安全科学与工程、矿业工程、环境科学与工程、土木工程、机械工程、化学工程与技术 |

安徽理工大学一流培育学科 | 地质资源与地质工程、机械工程、控制科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程、马克思主义理论 |

安徽理工大学一流学科 | 矿业工程、安全科学与工程、土木工程 |

硕士学位授权一级学科(22个) | 数学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、环境科学与工程、软件工程、安全科学与工程、基础医学、临床医学、管理科学与工程、马克思主义理论 |

博士学位授权一级学科(6个) | 机械工程、土木工程、地质资源与地质工程、矿业工程、环境科学与工程、安全科学与工程 |

博士学位授权二级学科(34个) | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、智能机电系统、人工智能、岩土工程、结构工程、市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、爆破理论与技术、地下空间科学与工程、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程、地下水科学与工程、环境地质、矿山灾害监测与控制、采矿工程、矿物加工工程、矿业管理工程、矿山机电工程、地下工程、环境科学、环境工程、环境新材料、环境化学工程安全科学与工程、信息安全工程、职业健康安全、消防技术及工程、交通工程 |

教学情况

卓越计划

截至2013年04月18日,安徽理工大学印发了《安徽理工大学卓越工程师教育培训计划专项资金管理办法(试行)》的通知,卓越计划专项资金以资助参与专业的教学改革、课程建设、教材建设、师资培训、校企联合培养、国际化培养、实训实习等所需费用,以及用于实施卓越计划的调研、评估、论证验收、专家咨询和校际交流合作等必要开支为目的,保证资金使用的科学性、合理性和可监督性。

截至2012年2月14日,编号080202的机械设计制造及其自动化专业出现在卓越工程师教育培养计划第二批学科专业名单中,截至2013年10月10日,第三批卓越工程师教育培养计划学科专业名单中,采矿工程专业和安全工程专业皆榜上有名,其编号分别为080101、081002。

截至2022年12月,学校拥有国家级一流专业建设点20个,通过教育部认证专业9个、国家级特色专业6个、国家级专业综合改革试点4个,国家级一流课程、精品课程等课程4门,国家级教学团队1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个。

特色专业

安全工程、土木工程、弹药、采矿工程、地质工程、信息与计算科学

一流专业

省级一流本科专业:计算机科学与技术、信息安全、土木工程、建筑环境与能、应用工程、测绘工程、地质工程、采矿工程、矿物加工工程、弹药工程与爆炸技术、人力资源管理

精品课程

省级精品课程:火工品设计原理、地质环境与地质灾害防治、流体力学、公共关系学、电磁波与电磁场

国家级精品视频公开课/大规模在线开放课程(MOOC):走进创造学

省级精品视频公开课:安全评价、大学英语esp课程、临床检验学基础、运筹学、自然地理学

学分制管理

安徽理工大学实行学分制教学管理模式,学分制包括选课制度、主辅修制度和弹性学年制度等。学生修满专业培养方案规定的学分方可毕业。学生在标准的学制年限内,修完专业培养方案规定的内容,取得毕业规定学分90%以上(含90%)但未达到毕业要求者、公共选修课的学分不满8学分者、素质拓展学分不满4学分者,发给结业证书,也可申请延长学习年限完成学业。取得毕业规定学分90%以下者,应申请延长学习年限完成学业。已达学校规定的最长学习年限者,不得再申请延长学习年限。

学校交流

截至2022年12月学校已与地方政府、国有大企、知名高校等150余个单位建立战略合作关系。先后成立了环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)、能源革命工程技术研究院(晋城)、高等研究院(合肥)等。作为安徽省能源研究院承建单位之一,负责煤炭高效清洁利用方向研究工作;参与大健康研究院建设,负责职业医学与健康联合研究中心筹建;参与人工智能研究院、环境研究院建设。

截至2022年12月,学校持续拓展国际合作与交流,先后与美、英、德、法、韩、澳大利亚、波兰、日本、俄罗斯、乌克兰、巴基斯坦、新加坡等国家的60多所大学和研究机构建立了长期稳定的国际合作关系。同时有来自28个国家的留学生在校攻读博士和硕士学位,安徽理工大学常年邀请国外著名专家、学者讲学和进行学术交流。

学术研究

馆藏资源

安徽理工大学图书馆始建于1945年,1993年、2000年原华东煤炭医学专科学校和淮南化学工程学校图书馆先后并入。2017年,图书馆随学校整体迁入山南校区,3月28日新图书馆(至善书院)正式对读者全面开放。

截至2022年末,图书馆馆藏纸质图书总量为190.27万册;电子期刊111.32万册,电子图书246.52万册,学位论文1186.01万份,音视频资料11.07万小时,自建特色数据库4种。

中文数据库 | 外文数据库 |

万方数据 | SCIE |

cnki中国知网 | ESI |

维普期刊 | InCites |

超星期刊 | EI |

超星学术视频 | JCR |

读秀学术搜索 | ScienceDirect电子期刊 |

移动图书馆(含“瀑布流”) | ASME期刊+会议录 |

中华数字书苑(含Apabi教参书) | ASCE(期刊+会议录) |

煤炭科技文献数据库 | EBSCO(专题) |

应急管理文献数据库 | EBSCO(ASC+BSC) |

国研网专题数据库 | Emerald电子期刊 |

ADKS网上报告厅 | Wiley电子期刊 |

银符在线考试模拟题库 | IEL电子图书馆 |

FiF外语学习资源库 | Springer电子期刊 |

科学文库+科学智库 | PQDT学位论文 |

CIDP制造业数字资源平台 | ACS(期刊+会议录) |

WISE-VIDEO实训教学专题视频库 | Nature电子期刊 |

龙源电子期刊 | RSC电子期刊 |

博看电子期刊(触屏版+互动版+瀑布流) | Jove实验视频期刊 |

工程科技数字图书馆 | ProQuest学术期刊 |

高校课程思政资源数据库 | |

参考资料:

学术出版

安徽理工大学学报(自然科学版)创刊于1981年,是由安徽省教育厅主管、安徽理工大学主办的,以刊登理、工、医学、基础理论研究与应用为主的综合性学术期刊(刊号CN 34-1220/N),双月刊,曾获得安徽省高校优秀学报二等奖,全国高校科技期刊优秀编辑出版质量奖,安徽省优秀科技期刊三等奖,中国高校特色科技期刊奖,全国高校优秀编辑质量奖。

《安徽理工大学学报(社会科学版)》创刊于1999年,是由安徽省教育厅主管、安徽理工大学主办的国内外公开发行的综合性人文社会科学期刊(刊号CN 34-1217/C),双月刊。本刊主要面向高等院校教师及相关科研院所的研究人员,开设的栏目主要有:长三角一体化发展、地域文化、科技伦理、政治与哲学、法律视野、语言文学、翻译学、传播学等。

科研平台

截至2022年,学校拥有深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室、煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心、国家创新人才培养示范基地、矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心、工业粉尘防控与职业安全健康教育部重点实验室等国家及省部级研究创新平台47个,其中有国家级实验室2个,省级实验室15个,校级科研平台45个。

国家级平台

名称 | 级别 | 批准部门 | 自建/共建 |

深部煤矿采动响应与灾害防控 省部共建国家重点实验室 | 国家级 | 科技部/安徽省政府 | 自建 |

煤炭安全精准开采国家地方 联合工程研究中心 | 国家级 | 国家发改委 | 自建 |

国家创新人才示范培养基地 | 国家级 | 科技部 | 自建 |

煤矿深井建设技术国家工程实验室 | 国家级 | 国家发改委 | 共建 |

合肥综合性国家科学中心能源研究院 | 国家级 | 安徽发改委 | 共建 |

参考资料:

省级科研平台

名称 | 级别 | 批准部门 |

深部煤矿采动响应与灾害防控安徽省实验室 | 省部级 | 安徽省政府 |

煤矿深井开采灾害防治技术科技研发平台 | 省部级 | 应急管理部 |

矿山智能技术与装备省部共建协同创新中心 | 省部级 | 教育部 |

工业粉尘深度净化与职业健康教育部重点实验室 | 省部级 | 教育部 |

煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室 | 省部级 | 教育部 |

矿山地下工程教育部工程研研究中心 | 省部级 | 教育部 |

安徽省创新方法推广应用与示范基地 | 省部级 | 科技部 |

安徽理工大学安徽省院士工作站 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

矿山智能装备与技术安徽省重点实验室 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

安徽省煤炭资源综合利用安安徽省工程技术研究中心 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

安徽省现代环境工程国际联合研究中心 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

安徽省引才引智示范基地 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

安徽省纳米碳基材料与环境健康国际联合研究中心 | 省部级 | 安徽省科技厅 |

安徽省煤矿安全大数据分析与预警技术工程实验室 | 省部级 | 安徽省发改委 |

安徽省煤炭安全精准开采工程实验室 | 省部级 | 安徽省发改委 |

安徽省智能矿山技术与装备工程实验室 | 省部级 | 安徽省发改委 |

安徽省职业健康安全工程实验室 | 省部级 | 安徽省发改委 |

安徽省高潜水位矿区水土资源综合利用和生态保护工程 | 省部级 | 安徽省发改委 |

实验室安徽省爆破器材与技术工程实验室 | 省部级 | 安徽省发改委 |

安徽省关闭/废弃矿井资源开发利用工程研究中心 | 省部级 | 安徽省发改委 |

矿山采动灾害空天地协同监测与预警安徽省高校重点实验室 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

矿山安全高效开采安徽省高校工程技术研究中心 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

安徽矿山机电装备协同创新中心 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

工业粉尘深度净化与职业健康安徽省高校重点实验室 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

矿山地质灾害防治安徽省高校重点实验室 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

安徽省现代煤炭加工技术研究院 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

矿山建设工程安徽省高校重点实验室 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

矿业企业安全管理研究中心 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

安徽省高校大学生思想动态 | 省部级 | 安徽省教育厅 |

分析研究中心安徽省煤矿安全采掘装备制 | 省部级 | 安徽省经信委 |

造业创新中心矿区环境与灾害协同监测煤炭行业工程研究中心 | 省部级 | 中国煤协 |

矿井水害综合防治煤炭行业工程研究中心 | 省部级 | 中国煤协 |

机械工业矿山采选装备智能化重点实验室 | 省部级 | 中国机械工业联合会 |

地下工程结构研究所 | 省部级 | 原煤炭部 |

特殊开采研究所 | 省部级 | 原煤炭部 |

煤矿电气自动化研究所 | 省部级 | 原煤炭部 |

参考资料:

学术成果

截止2022年12月,学校承担各类科研项目2300余项,其中国家重点研发计划、科技部基地与人才计划、国家自然科学基金以及国家社科基金等国家级项目230余项,获教育部、安徽省及国家行业协会等科技成果奖励150项,其中省部一等奖31项、全国创新争先奖状1项、中国专利奖1项、安徽省专利金奖1项;授权国内发明专利和国际发明专利1400余件。

截至2021年11月08日,安徽理工大学共有15项成果荣获2021年度安徽省科学技术奖励。其中,学校《面向煤层自燃火区特征的绿色防灭火材料及应用研究》《深井大吨位提升箕斗及其安全运行关键技术》《难采煤层智能精准开采关键技术与装备》《高潜水位煤粮复合区采复耦合下耕地修复与水资源高效利用关键技术》4项成果分别荣获一等奖,其它5项成果荣获二等奖、6项成果荣获三等奖。

截至2019年06月29日,安徽理工大学共荣获安徽省科学技术进步一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项;安徽省自然科学三等奖1项。

在安徽省第十二届电子商务“创新、创意及创业”挑战赛中学校选送的10件作品获得特等奖1项、一等奖1项、二等奖5项、三等奖3项。学校获得“优秀组织学校”奖。安徽理工大学电气与信息工程学院2020级硕士研究生的相关研究成果“Three-Stimulus control ultra-sensitive Dirac point modulator using electromagnetically induced transparency-like terahertz metasurface with graphene”在光学期刊《Optics Express》(中科院二期,Top期刊)上发表,安徽理工大学为第一单位。

校园文化

校徽

校徽上的 Miner Pick(矿工用的镐)表达了安徽理工大学的历史沿革、发展脉络和特色学科,还象征着安徽理工大学全校师生在新的历史形势下勤恳务实、刻苦奋进的开拓精神。而校徽上的Key(钥匙)既寓意打开智慧大门和知识宝库的工具,也代指学习思考的方法论和解决问题的能力。蓝色是理性、明亮绚丽的色彩,代表了科技、国际化。

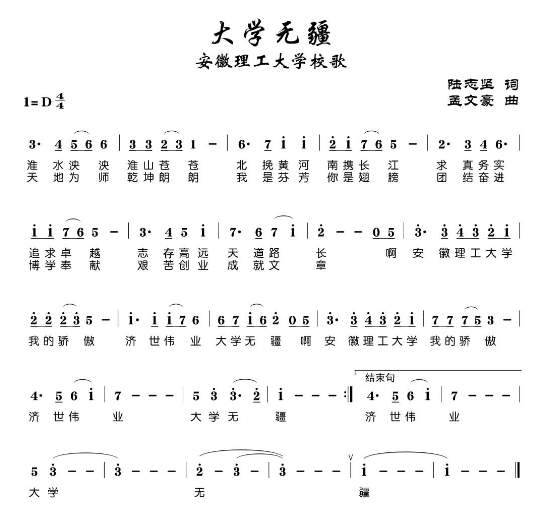

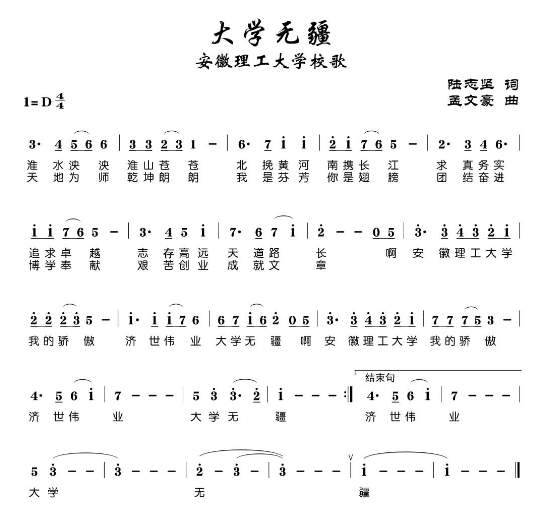

校歌

安徽理工大学的校歌为《大学无疆》,该歌由陆志坚作词、孟文豪谱曲,词曲气势恢宏,通过其独特的词曲,体现了安徽理工大学“以人为本”的教学理念。

校训

“团结、奋进、博学、奉献”为学校校训

“八字”校训体现了为人与为学的统一、做人与做事的统一、追求真理与服务社会的统一,反映了学校的办学理念和治校精神,既具有鲜明的时代特色,又具有深厚的文化内涵。

“团结”即集中力量实现共同理想或完成共同任务而联合或结合。团结是生产力,团结是凝聚力,学校应该是和谐统一的有机体。它强调以人为本,人与人之间和睦相处,共建和谐校园。它要求学习和工作中发扬团队精神,为了共同的理想和目标而精诚合作、和衷共济。

“奋进”即奋勇前进。《周易》曰:“天行健,君子以自强不息”,它体现了强烈的进取精神和顽强的拼搏精神。它要求师生胸怀祖国,放眼世界,志存高远、追求卓越,奋发图强,自强不息,不断促进个人、学校和社会的发展。

“博学”即学问广博精深。《礼记·中庸》云:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”它强调为学须在理论知识和专业技能上博古通今、学贯中西、博采众长,求真务实、不断创新。它既意谓着为学要广泛猎取,还意味着博大与宽容。它要求师生博览群书,博学多闻,厚积薄发,以“博学”为为学之道;它要求师生视野超前,胸襟开阔,严于律己,宽以待人,以“博大”为为人之道。

“奉献”即恭敬地交付、给予。它体现了社会责任感和爱国情感。它要求师生常怀感恩之情,立志为祖国、为人民贡献知识和才学,奉献青春和热血,在奉献社会的过程中体现自己的人生价值,实现自己的人生理想。

参考文献:

行政管理

现任领导

| 职务 | 姓名 |

1 | 党委书记 | 郭永存 |

2 | 党委副书记、校长 | 袁亮 |

3 | 党委副书记、常务副校长 | 余玉刚 |

4 | 副校长 | 孟祥瑞 |

5 | 党委常委、副校长 | 宫能平 |

6 | 党委常委、副校长 | 董雨 |

7 | 党委常委、副校长 | 鲁超 |

8 | 党委常委、纪委书记、省监察委员会驻安徽理工大学监察专员 | 王献余 |

9 | 信息来源截至2023年5月 | |

历任领导

历任党委领导

姓名 | 职务 | 任职时间 |

王际岩 | 党委书记 | 1953.2—1953.5 |

程西海 | 党委副书记 | 1953.2 — |

孙宗溶 | 党委书记 | 1953.8—1955.4 |

党委书记 | 1955.4—1958.9 |

党委书记 | 1958.9—1962.7 |

程自立 | 党委副书记 | 1953.9—1955.4 |

1955.4—1958.9 |

1958.9—1964.12 |

马数鸣 | 党委副书记 | 1955.5—1956 |

陶 滔 | 党委副书记 | 1956.12—1958.9 |

1958.9—1972.12 |

赵一鸣 | 党委代理书记 | 1962.6—1966.6 |

任 时 | 党核心组组长 | 1973.4—1978.5 |

党委书记 | 1978.5—1983.5 |

桂振东 | 党核心组副组长 | 1973.4— |

陈 岩 | 党核心组副组长 | 1973.4—1978.5 |

党委副书记 | 1978.5— |

王自启 | 党核心组副组长 | 1975.3— |

何晓东 | 党委副书记 | 1978.5—1981.6 |

1981.6—1983.10 |

张剑鸣 | 党委副书记 | 1978.5—1981.6 |

1981.6—1983.6 |

邵 光 | 党委副书记 | 1978.2—1980.4 |

刘希增 | 党委副书记 | 1979.8— |

方德兴 | 党委副书记(主持党委工作) | 1983.5—1984.4 |

党委书记 | 1984.4—1992.8 |

赵岸青 | 党委副书记兼纪委书记 | 1983.5—1988.3 |

冯震海 | 党委副书记 | 1983.11—1992.9 |

郭长海 | 党委副书记 | 1988.3—1997.3 |

1997.3—2002.2 |

2002.2—2008.2 |

冯开源 | 纪委书记 | 1988.4—1994.12 |

杜家忠 | 党委书记 | 1992.8—1997.3 |

1997.3—2002.2 |

2002.2—2007.3 |

李贤国 | 党委副书记 | 1992.9—1997.3 |

1997.3—1998.7 |

王传旭 | 党委副书记 | 1997.7—1998.12 |

党委副书记兼纪委书记 | 1998.12—2001.2 |

张文祥 | 党委副书记 | 1998.7—2002.2 |

2002.2—2007.3 |

乔丰强 | 纪委书记 | 2003.9—2013.4 |

张明旭 | 党委副书记 | 2005.12—2007.3 |

党委书记 | 2007.3—2013.10 |

颜事龙 | 党委副书记 | 2007.3—2013.10 |

党委书记 | 2013.10—2016.2 |

郭永存 | 党委副书记 | 2013.10—2016.2 |

党委副书记(主持党委工作) | 2016.2—2016.6 |

党委书记 | 2016.6至今 |

王 洪 | 党委副书记 | 2007.2—2016.12 |

王其东 | 党委副书记 | 2016.4—2018.3 |

虞宝桃 | 党委副书记 | 2019.8—2022.5 |

袁 亮 | 党委副书记 | 2017.3至今 |

信息来源截至2023年5月 |

历任行政领导

姓名 | 职务 | 任职时间 |

毕仲翰 | 校长 | 1947.9—1948年底 |

蔡荫荞 | 复校委员会、校务委员会主任委员 | 1949.3—1950.1 |

临时校务委员会副主任委员 | 1950.1—1950.7 |

陈盛业 | 复校委员会、校务委员会副主任委员 | 1949.2— |

吴伯文 | 临时校务委员会主任委员 | 1950.7—1950.10 |

校务委员会主任委员 | 1950.10—1951.11 |

朱皆平 | 临时校务委员会副主任委员 | 1950.7—1950.10 |

校务委员会副主任委员(主持工作) | 1950.10—1951.9 |

王际岩 | 校长 | 1951.11—1953.2 |

孙宗溶 | 校长 | 1953.8—1956.12 |

院长 | 1956.12—1958.9 |

校长 | 1958.9—1962.7 |

程自立 | 副校长 | 1954.12—1964.12 |

李凤五 | 副校长 | 1954.1—1955 |

吕季方 | 副院长、副校长 | 1956.9—1972.12 |

刘正文 | 代理校长 | 1963.9—1969.11 |

刘新增 | 革委会主任 | 1968.3—1973.2 |

任 时 | 革委会主任 | 1974.9—1978.2 |

陈 岩 | 革委会副主任 | 1974.9—1978.5 |

副院长 | 1978.5— |

王自启 | 革委会副主任 | 1975.3— |

柴登榜 | 革委会副主任 | 1975.3—1978.5 |

副院长 | 1978.5— |

张剑鸣 | 革委会副主任 | 1976.6—1978.5 |

副院长 | 1978.5— |

何晓东 | 院长 | 1978.2—1981.6 |

院长 | 1981.6—1983.5 |

邵 光 | 副院长 | 1978.2—1980.4 |

冯震海 | 副院长 | 1979.1—1981.6 |

副院长 | 1981.6—1983.5 |

副院长(主持行政工作) | 1983.5—1983.11 |

院长 | 1983.11—1992.9 |

白铭声 | 副院长 | 1983.11—1990.7 |

江传恕 | 副院长 | 1983.11—1986.11 |

副院长 | 1993.9—1997.7 |

郭长海 | 副院长 | 1988.3—1990.7 |

李贤国 | 副院长 | 1990.7—1992.9 |

院长 | 1992.9—1997.3 |

院长 | 1997.3—1998.7 |

马 建 | 副院长 | 1990.12—1993.9 |

张文祥 | 副院长 | 1992.8—1997.3 |

副院长 | 1997.3—1998.7 |

院长 | 1998.7—2002.2 |

校长 | 2002.2—2007.3 |

李茂萱 | 副院长 | 1992.8—1997.3 |

1997.3—1997.7 |

谢广祥 | 副院长 | 1997.7—1999.4 |

张明旭 | 副院长 | 1998.8—2002.2 |

副校长 | 2002.2—2007.3 |

李西才 | 副院长 | 1997.7—2002.2 |

副校长 | 2002.2—2008.10 |

程 桦 | 副院长 | 1998.8—2002.2 |

副校长 | 2002.2—2002.7 |

昝连生 | 副校长 | 2003.5—2012.4 |

颜事龙 | 副校长 | 2003.5—2007.3 |

校长 | 2007.3—2013.10 |

刘泽功 | 副校长 | 2007.3—2015.7 |

郭永存 | 副校长 | 2009.5—2013.12 |

校长 | 2013.12—2016.6 |

叶醒狮 | 副校长 | 2005.12—2016.7 |

王其东 | 副校长 | 2011.2—2016.6 |

校长 | 2016.6—2018.3 |

虞宝桃 | 常务副校长 | 2020.11—2022.5 |

袁 亮 | 副校长 | 2017.3—2018.6 |

校长 | 2018.6至今 |

信息来源截至2023年5月 |

校区情况

截至2022年12月,学校分为淮南校区和合肥校区。

淮南校区

通讯地址:安徽省淮南市泰丰大街168号,约占地约3200亩,建筑面积逾76万平方米。

主要院系为地球与环境学院、安全科学与工程学院、矿业工程学院、土木建筑学院、机械工程学院、电气与信息工程学院、材料科学与工程学院、人工智能学院、化学工程学院、安全科学与工程学院、计算机科学与工程学院、力学与光电物理学院、外国语学院、数学与大数据学院、医学院、经济与管理学院、空间信息与绘测工程学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、体育部(截止时间:2023年03月18日,参考资料:)

合肥校区

通讯地址:安徽省合肥市长丰县凤霞路15号,约合肥校区占地340亩。

主要院系为公共安全与应急管理学院、新能源与智能网联汽车学院、碳中和科学与工程学院、公共卫生学院、城市安全科教融合学院(截止时间:2018年01月23日,参考资料:)

校友情况

学术界

姓名 | 简介 |

彭苏萍 | 中国工程院院士 |

陈湘生 | 中国工程院院士 |

袁亮 | 中国工程院院士、安徽理工大学校长 |

杨仁树 | 中国矿业大学(北京)党委书记 |

牛维年 | 中国人民大学原常务副书记 |

程桦 | 曾任安微大学校党委副书记、校长 |

桂和荣 | 国家煤矿水害防治工程技术研究中心副主任 |

杨裕官 | 煤炭工业合肥设计研究院院长 |

申宝宏 | 煤炭科学研究总院副院长 |

胡千庭 | 重庆煤炭科学研究院院长 |

参考资料

截止时间:2023.3

商界

姓名 | 简介 |

陶应泽 | 深圳市嘉力乐食品有限公司(嘉力乐)总经理,原加多宝集团总经理 |

李新保 | 中煤第五建设工程集团总经理 |

孔祥喜 | 淮南矿业(集团)有限责任公司董事长、党委书记、总经理 |

龚乃勤 | 皖北煤电集团总经理、党委副书记 |

汪永茂 | 安徽恒源股份公司总经理 |

朱宜存 | 安徽省能源集团有限公司 |

赵士兵 | 中煤矿山建设集团董事长 |

芮继强 | 中石化安徽分公司党委书记、副总经理 |

黄建宇 | 淮北矿业集团副总经理 |

孙中凯 | 重庆能源储运集团党委书记、董事长 |

王建刚 | 广东立佳实业有限公司总经理 |

高登榜 | 安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长 |

参考资料

截止时间:2023.3

校园风貌

截至2019年07月12日,从安理南门进入校园可见第一所标志半圆形建筑为百川大楼(公共实验楼)。百川寓意百川归海,指四方学子齐聚于此,研习学问,增长才智。南邻百川河,北与至善书院(图书馆)遥遥相对,至善书院坐落于山南新校区南北门中轴线上,与环形百川大楼交相辉映,庄严矗立,外形如一尊大鼎,棱角分明。而百川楼的东侧主要为各种机房,其次,位于安徽理工大学的西门是红楼,亦称为志远楼。最后就是靠近学校北门的钟楼。

所得荣誉

2019-2020年,安徽理工大学本科教学质量报告获省教育厅评审为A等级。

2021年,安徽理工大学获评年度全国品牌影响力本科高校

2021年12月,安徽理工大学获批“安徽省引才引智示范基地”

2022年,安徽理工大学获评“2022年度安徽省高校招标采购先进集体”。

2022年2月7日,安徽理工大学入选2021年安徽省发明专利百强排行榜

2022年5月,安徽理工大学国家创新人才培养示范基地被命名为安徽省“科学家精神教育基地”