人物生平

童年往事

1898年6月5日,洛尔迦出生在格拉纳达北部的拉维加地区,他的父亲是一位富裕的地主。童年时期洛尔迦生活在田园诗般的环境中,周围环绕着麦田、白杨树、河流其父母以慈善著称,朋友和工人为其提供帮助;但外部环境却不是如此静谧美好,村镇中常有土地纠纷发生,国家时局动荡,少年时期的洛尔迦常常花几个小时思考生命、爱情、死亡。洛尔迦在自己的短篇散文集《我的家乡》中分享了他的童年和家庭生活的记忆。

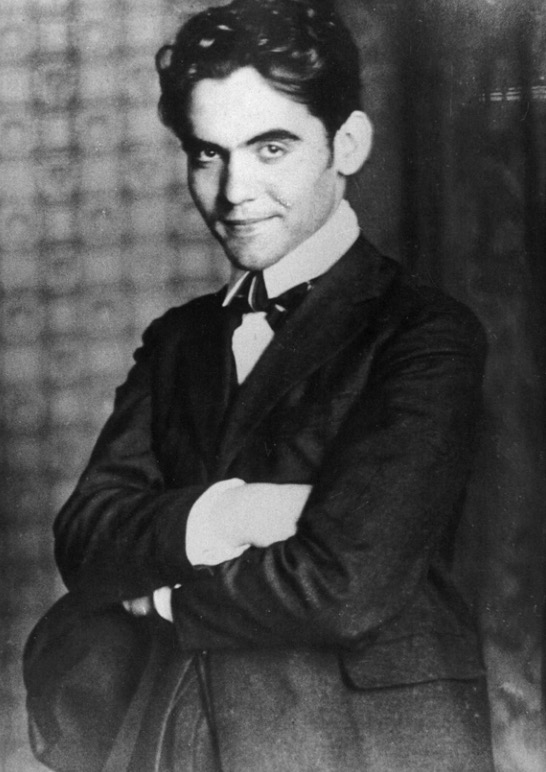

走向文坛

1915年,洛尔迦考入格拉纳达大学,1919年赴马德里学习。1927年初,洛尔迦与纪廉等诗人参加西班牙黄金时代诗人路易斯·德·贡戈拉逝世三百周年的庆祝活动,由此年轻一代的诗人团体“27一代”形成,旨在振兴西班牙文学。这一阶段洛尔迦的诗歌语言倚重于复杂的句法和隐喻,通过物质世界的意象呈现经验,在当时是一种先锋的表达方式。此后,洛尔迦出版了《吉卜赛谣曲集》,确立了他在这一诗人群体中的突出地位。1927年,洛尔迦创作的戏剧《玛丽亚娜·皮内达》首次公演,这部戏剧歌颂了一位反抗专制、争取共和的19世纪女中豪杰,受到观众的狂热欢迎。

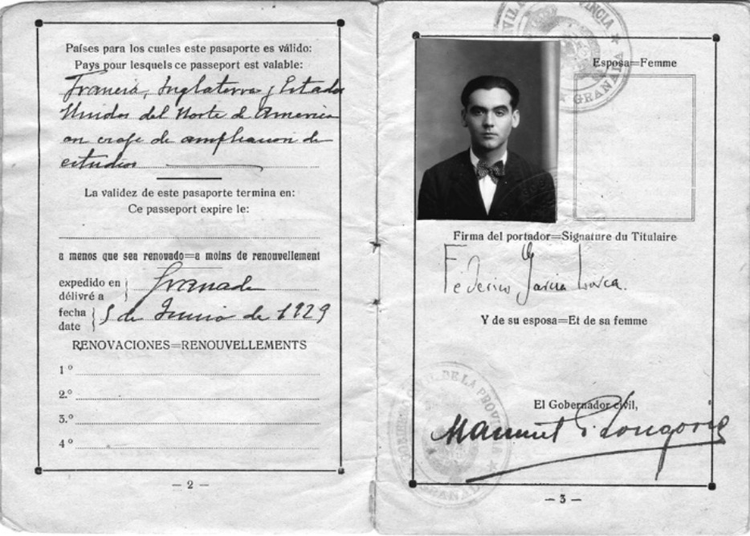

赴美留学

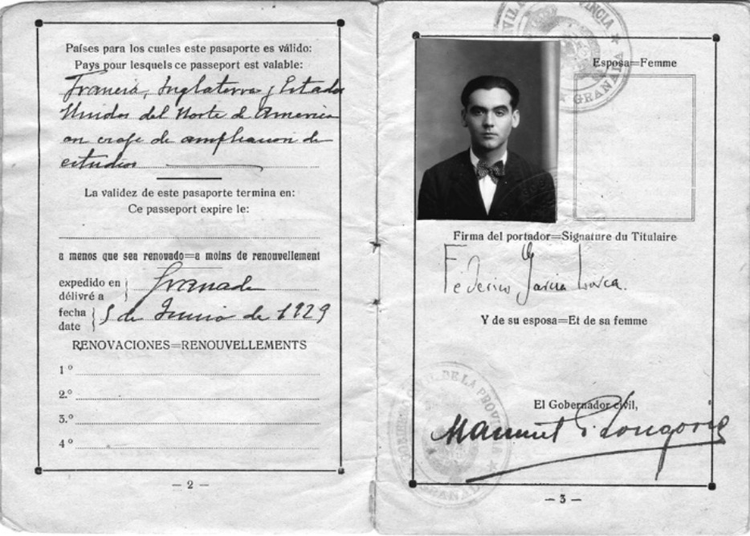

1929年6月,洛尔迦作为公费留学生,赴哥伦比亚大学攻读英语。届时,他的文学声誉已经传开,被纽约上流社会中的一部分人所喜爱。用诗人自己的话说,在纽约的生活是他一生中最有用的经历之一。洛尔迦从 1929 年 6 月 12 日到 1930 年 6 月 30 日,在纽约和佛蒙特州度过了整整一年,然后又受邀到古巴演讲,逗留了三个月,在此期间对自己对艺术的看法开始改变,并开始写作《诗人在纽约》一书虽然洛尔迦喜欢感受纽约的文化氛围,但对于美国社会和人民的批评也越来越多。

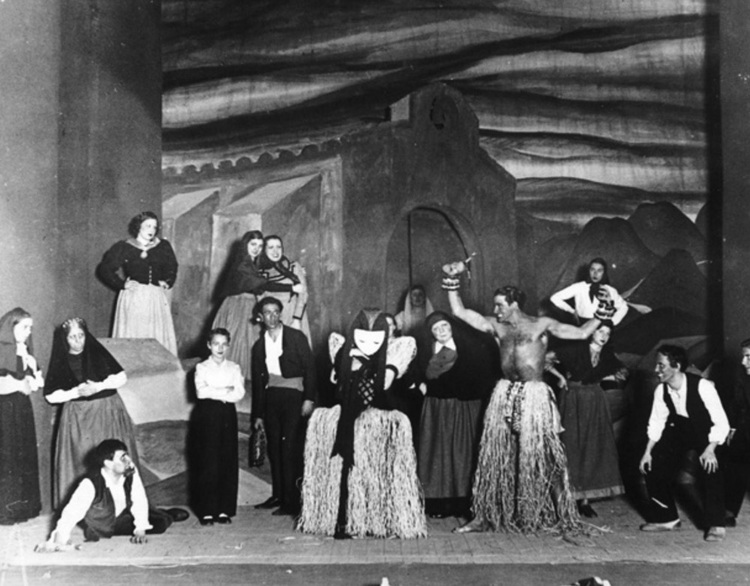

剧团生涯

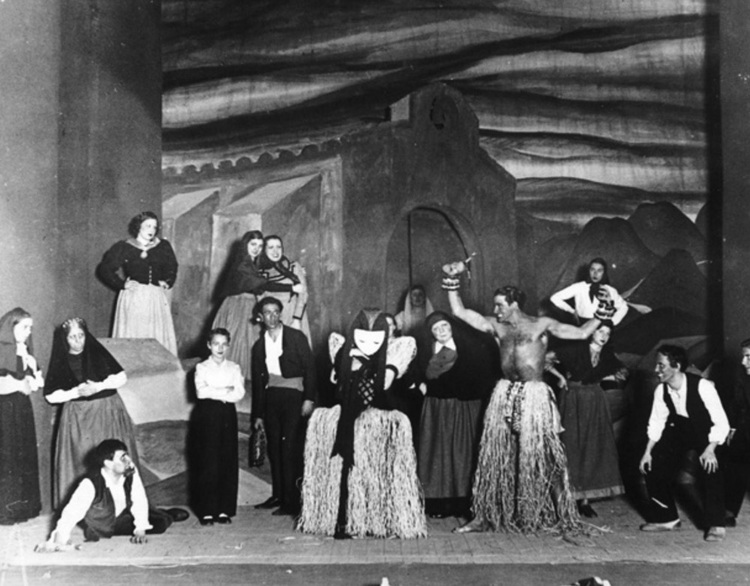

1931年,洛尔迦在古巴举办了五场讲座。同年4月14日,西班牙第二共和国宣布成立,这意味着在普里莫·德里维拉的独裁统治后公共自由得以恢复,艺术和文学得以复兴,然而,这也引起了右派的反对。这一阶段的洛尔迦做了许多关于弗拉门戈歌唱和他在纽约经历的讲座,并创建了“茅屋”剧团,在西班牙农村传播西班牙古典戏剧。该剧团在城镇广场、临时舞台、甚至在谷仓里演出,主要表演黄金时代的西班牙戏剧,以及一些当代作品。洛尔迦认为戏剧是教育人民,以及恢复人民戏剧传统的一种手段。“茅屋”剧团被认为是西班牙的一个重要的文化和历史运动,它将戏剧带到了通常没有机会接触它的乡村社区。这一期间,洛尔迦还以西班牙农村背景创作了三大悲剧,《血的婚礼》(1933)、《叶尔玛》(1934)、《贝尔纳达·阿尔巴一家》(1936年遇难前几周完成,1948年出版)。

政治迫害

1934年,洛尔迦从阿根廷载誉归来,此时的西班牙国内局势已经十分紧张,反动势力甚嚣尘上。洛尔迦参加了纪念矿工起义的阅读活动,并起草了一份宣言,发表在共产主义报纸上。在接受《太阳报》采访时,洛尔迦声明自己永远站在“一无所有、甚至连一点儿安宁都被剥夺了的人民一边”。1936年,洛尔迦积极支持西班牙“人民阵线”的成立。1936年7月,西班牙发生军事起义,此后不久洛尔迦便被民族主义部队枪杀。这次起义使西班牙陷入了长达三年的内战。洛尔迦之名也因此成为自由时代的象征。洛尔迦之死是文学界的悲剧性损失,但他的文学遗产今天仍在激励着人们。

主要作品

散文集

作品名称 | 作品原名 | 创作年代 | 出版年代 |

《印象与风景》 | Impresiones y paisajes | / | 1918 |

《演讲集》 | Gallo | 1925-1935 | 1996 |

诗歌

作品名称 | 作品原名 | 创作年代 | 出版年代 |

《诗集》 | Libro de poemas | 1918-1920 | 1921 |

《颂歌》 | Revista de Occidente | 1926-1928 | 1982 |

《歌集》 | Canciones | 1921-1923 | 1927 |

《吉卜赛谣曲集》 | Primer romancero gitano | 1924-1927 | 1928 |

《深歌集》 | Poema del cante jondo | / | 1931 |

《诗人在纽约》 | Poeta en Nueva York | 1929-1930 | 1940 |

《为斗牛士哀叹》 | Llanto por Ignacio Sánchez Mejías | 1934 | 1935 |

《六首加利西亚诗歌》 | Seis poemas gallegos | 1932 | 1935 |

《塔马里特诗集》 | Diván del Tamari | 1936 | 1940 |

《组诗》 | Suites | 1920-1923 | 1980 |

《黑暗爱情的十四行诗》 | Sonetos del amor oscuro | / | 1984 |

戏剧

作品名称 | 作品原名 | 创作时间 | 首演时间 | 出版时间 |

《蝴蝶的妖术》 | El maleficio de la mariposa | 1919 | 1920 | 2020 |

《比利俱乐部的木偶》 | Títeres de cachiporra | 1920 | 1937 | 1948 |

《鞋匠的奇妻》 | La Zapatera Prodigiosa | 1924 | 1930 | 死后出版 |

《玛丽亚娜·皮内达》 | Mariana Pineda | 1925 | 1927 | 1928 |

《帕林普林先生的恋爱》 | Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín | 1925 | 1933 | 死后出版 |

《观众》 | El público | 1930 | 1984 | 死后出版 |

《五年过后》 | Así que pasen cinco años | 1931 | / | 死后出版 |

《血的婚礼》 | Bodas de sangre | 1933 | 1933 | 1933 |

《叶尔玛》 | Yerma | 1934 | 1934 | 1937 |

《独身的罗西塔小姐》 | Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores | / | 1935 | 1938 |

《贝尔纳达·阿尔巴一家》 | La casa de Bernarda Alba | 1936 | 1945 | 1948 |

创作特点

诗歌美学

洛尔迦的诗歌创作坚持走自己的路,不为时髦的潮流所左右。而且,他本人受到极丰富的文化熏陶,作品有着深厚的文化底蕴。洛尔迦的全部作品到目前为止有8部诗集和12部戏剧,但由于他写作的目的是为了供人吟诵而非出版,作品的写作年代和出版时间间隔很长,去世后人们仍然不断发现他的遗作。

从时间上来看,他的早期诗歌创作结合了抒情谣曲的韵律、现代诗歌的技艺和超现实主意的想象力,带有浪漫主义和早期现代诗的影响痕迹。这些早期抒情诗奠定了洛尔迦基本的抒情品质,也以其形式、主题和风格上的多样性,预示着诗人后来的发展和完善。

诗人在创作中期,即开始创作《深歌集》后,开始尝试以安达卢西亚民间的特有的歌谣形式创作。这种创作形式短小,有高亢的、近乎呐喊的神秘笔调。内容上,重在表达永不实现的渴望,追求“死一般的激情”。“深歌”简洁、浓烈、本真的抒情调性,和谣曲中常见的重复、对话(对唱)等形式对洛尔迦带来重要的启示,由此,他将浪漫主义和后期浪漫主义诗人留下的繁复的抒情风格化繁为简,形成了作品《深歌集》。洛尔迦的作品还有神秘的诗性,被诗人自己称为“魔灵”。这个词来自吉卜赛人的口语“duende”,也可译为“精灵”。在吉卜赛传统中,“魔灵”可以让表演者进入“着魔”“迷狂”的状态,并把观众也带入其中。洛尔迦的作品即试图唤起精灵般的灵性和表演能力,以神秘主义突破西方人文主义的理性传统。

在《诗人在纽约》中,洛尔迦以纽约为直接描写对象,批判了不平等资本世界对惠特曼理想中的文学世界的背叛与嘲讽。洛尔迦还被黑人文化所吸引,他同情黑人的痛苦命运,将在哈莱姆感受到的现实提升到神话的境地,成为“哈莱姆王”(见《哈莱姆王》)。《诗人在纽约》中还有一个重要的主题,即“孩子主题”和童年的记忆。洛尔迦在《小男孩斯坦顿》中用故乡安达卢西亚的意象来描述因癌症而死的男孩斯坦顿,由此将自己的经历和美国的生活联系在一起。

总体来说,洛尔迦的诗歌内容丰富,不仅常常叙述故乡人民的苦难,还会抒发对一切被压迫种族的身后同情。形式上,早期的洛尔迦作品中能看到老一辈浪漫主义诗人的影响,中期借鉴安达卢西亚传统歌曲“深歌”的节奏,遣词造句高度形象化,想象力丰富且大胆,富有民间色彩,后期以《诗人在纽约》为代表,完成了内容与形式高度结合的超现实主义创作。

戏剧特色

20世纪30年代初,洛尔迦发表了三部被认为是他代表作的“乡村悲剧”。这三部悲剧是《血的婚礼》、《叶尔玛》和《贝尔纳达·阿尔巴一家》。在内容上,这三部悲剧以西班牙乡村生活为题材,描写了在传统行为准则高压下迸发出的强烈情感。在形式上,它们采用了“全戏剧”手法,融合了散文、诗歌、音乐和场景。

死亡是洛尔迦戏剧中的重要主题。他的第一部重要剧作《玛丽亚娜·皮内达》讴歌了民族英雄玛丽亚娜·皮内达,她因为织绣共和国国旗而被处以绞刑。洛尔迦认为,死亡作为一股超验力量决定着人们的命运,主宰着人类的生存, 同时也是人借以满足欲望和追求的一种方式。在三部乡村悲剧中,失败、挫折、死亡的主题在规模和程度上愈渐加强。 在每一部戏中, 妇女都由于接受严酷的社会道德准则而被毁灭。洛尔迦在剧中讲述人们熟悉的故事,通过重新构筑故事框架,栩栩如生地在舞台上重现传说中的家族的荣誉。

性是洛尔迦戏剧的另一个重要主题。性与民间文化交织在一起。在西班牙,除了与宗教题材结合的性描写,还流行一种凡俗的性冲动。男人取乐于女人,或另一个男人的肉体,在狂欢纵饮的群众聚会和盛大庆典中发泄其性冲动。由此,宗教节日的性质从维护神圣转变为解构神圣。性的冲动在洛尔迦的《叶尔玛》中,以民间歌曲和传说的形式表现出来。

思想主张

洛尔迦的政治倾向并不直接,但相比于右翼,他的文学创作倾向于左翼思潮。他没有加入任何政党,更关心艺术的社会目的,而不是直接参与政治。在文学的创作理念和实践上,他支持通过文化传播来实现社会复兴,并认为需要为所有人提供教育。具体到戏剧的创作理念方面,洛尔迦一方面把自己看作是人民的剧作家,一方面把观众分为两类,即理想化的农村社区中的观众,以及商业资产阶级剧院中轻浮、保守的观众。洛尔迦认为,戏剧应该把自己加诸观众,而非把观众加诸戏剧,也就是说,通过高于观众的崇高标准,把戏剧作者加到可能不情愿的观众身上,以此实现戏剧对观众的教育功能。在戏剧的实践中,洛尔迦作为“茅屋”剧团的成员,将戏剧普及到农村地区。他与剧团的关联引起右翼媒体的不满,因此被贴上了特立独行的标签。内战爆发后,洛尔迦被右翼势力枪杀。

评价影响

洛尔迦的一生虽然短暂,但他在十八年的创作生涯中,为后人留下了八部诗集、十一个剧本以及多篇散文和信札。

当代著名西班牙戏剧家布埃罗·巴列霍称洛尔迦是“当代最伟大的戏剧家”,西班牙戏剧评论家阿尔托拉基雷指出,“《血的婚礼》首演大获成功,我们把它的作者看作是西班牙剧坛上的又一个洛贝·德·维加;《古怪的鞋匠老婆》上演之后,我们有莫里哀再生之感;看了《叶尔玛》一剧之后,我们完全有理由将洛尔迦和塞内加相提并论了。”

洛尔迦的诗作不仅广泛流传于西班牙语国家,而且愈来愈多地译成世界其他文学。爱尔兰历史学家,西班牙语言文化专家扬·易普森、法国学者玛丽亚·拉弗朗克等都在这一领域中取得了重要成就。美国创办了文学刊物《加西亚·洛尔迦评论》。1998年,西班牙文教部还举办了洛尔迦百年诞辰纪念活动,筹划了“加西亚·洛尔迦及其时代”“加西亚·洛尔迦与加太卢尼亚”等主题展览,还演出了洛尔迦所撰剧目。为了纪念这位杰出贡献的诗人与剧作家,西班牙和美洲有许多街道、学校和礼堂以他的名字命名。

在政治领域,洛尔迦也留下了思想遗产。2000年,西班牙民间成立了非政府组织“历史记忆恢复协会”(ARMH),试图通过挖掘乱葬岗,来寻找1936年死于长枪觉之下的平民的遗体,其中包含洛尔迦。这一事件成为西班牙记忆运动的导火索。在运动中,人们遣责了发动政变的弗朗哥政权,并且在2007年推动西班牙政府制定《历史记忆法》(Ley de Memoria Historica de Espana)。在2016年,历史记忆恢复协会以向洛尔迦致敬、抗争不宽容的主题开展纪念活动。

人物轶事

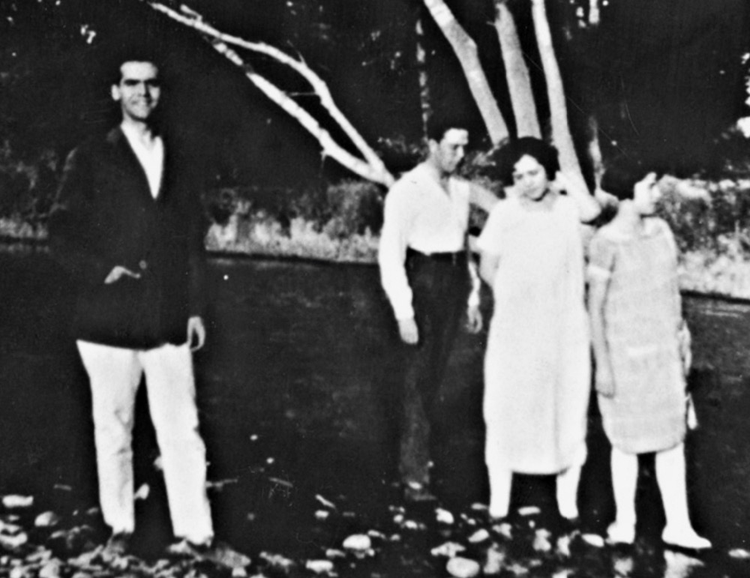

洛尔迦在马德里求学时,曾经和未来的画家萨瓦尔多·达利、未来的电影导演路易斯·布努埃尔相识。在大学宿舍里,洛尔迦和达利互相吸引,而他们共同的朋友布努埃尔感受到被排挤,决定前往巴黎。在当时的西班牙,同性恋情不被社会认可和接受,这段关系注定要结束。达利对洛尔迦的以来感到压抑,无法处理他对自己的感情,也前往巴黎,二人的关系无疾而终。洛尔迦曾与达利有多封书信往来,他还为达利写下诗歌《萨瓦尔多·达利颂》。

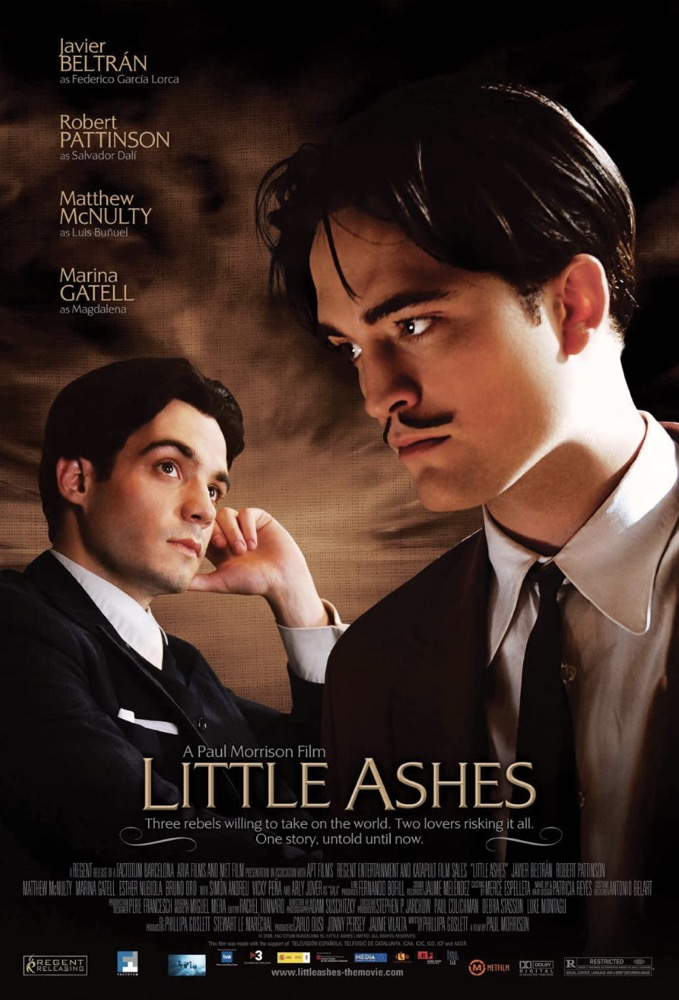

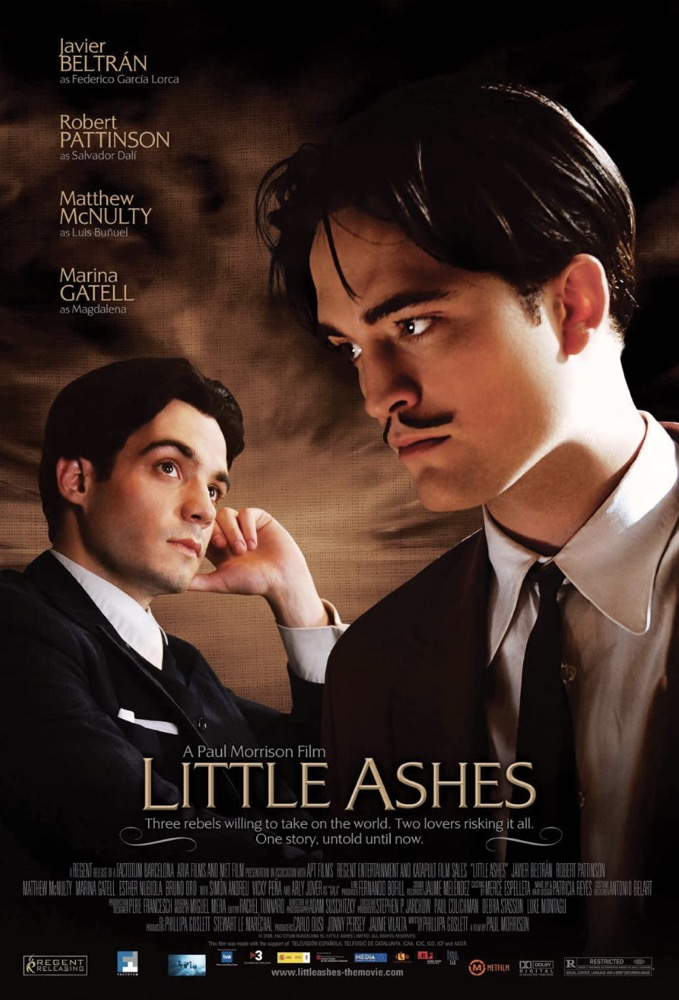

传记电影《少许灰烬》(又名《达利和他的情人》)讲述了这段故事。电影上映于2008年,集中于达利和洛尔迦的青年时代。西班牙演员哈维尔·贝尔特兰饰演洛尔迦。

注释

[a]“27年一代”重要西班牙诗人。

[b]西班牙诗人、作家。早期从事超现实主义诗歌创作,后期转向现实主义。

[c]西班牙画家,以超现实主义作品而闻名。他与毕加索和米罗一同被认为是西班牙20世纪最有代表性的三位画家。

[d]西班牙电影导演,擅长使用超现实主义表现手法。代表作为《一条安达鲁狗》。

[e]西班牙文学流派,“1927年一代”的简称。1927年5月23日在塞维利亚举行纪念诗人贡戈拉逝世300周年的仪式上,洛尔迦、纪廉、阿尔维蒂等10位诗人决意重振西班牙的诗歌创作,因此得名。

[f]又译作“村舍剧团”,原文为La Barraca。

[g]西班牙戏剧家,生于1916,卒于2000。作品以讽刺的手法反映社会的阶级分化和思想矛盾。

[h]西班牙诗人(1561-1627),西班牙黄金时代的重要代表。

[i]本作保存下来的原作不完整,因此未录入洛尔迦第一部全集中。2020 年,维克多·费尔南德斯 (Víctor Fernández) 编写的新版本出现在Debolsillo出版社。

[j]洛尔迦原计划在1936年秋天首演。那年夏天内战开始,他死于暗杀,因此该作只能在死后上演。

[k]首演的筹备工作始于1936年春天。在排练过程中,洛尔迦找不到合适的演员,1936年7月暗杀的事件使演出中断。

[l]该剧本未找到原始手稿。

[m]原名为Manuel Altolaguirre,生于1905年,卒于1959 年。西班牙诗人、诗歌编辑、戏剧评论家,也是“27年一代”的成员。

[n]原名为Javier Beltrán,出生于1983年。西班牙戏剧和电影演员,代表作为《无罪之最》《少许灰烬》。