发现历史

维生素E的发现可追溯到18世纪20年代,1922年,Evans(埃文斯)和Bishop(毕肖普)发现怀孕白鼠日粮中缺某脂溶性物质时胚胎死亡或被吸收,当时把这种脂溶性物质成为“X因子”,两年后正式命名为维生素E,在后续的研究中逐渐发现了维生素E的其他缺乏症。1936年,Evans(埃文斯)及其助手从小麦胚油中分离出了α-生育酚,后续又陆续分离出了β-生育酚和γ-生育酚,1938年由其他科学家发现了α生育酚化学结构并在次年实现了化学合成α生育酚。在六十年代,科学家又发现了类似于生育酚结构的物质,命名为生育三烯酚,目前天然存在维生素E中共发现四种生育酚和四种生育三烯酚。

化学结构

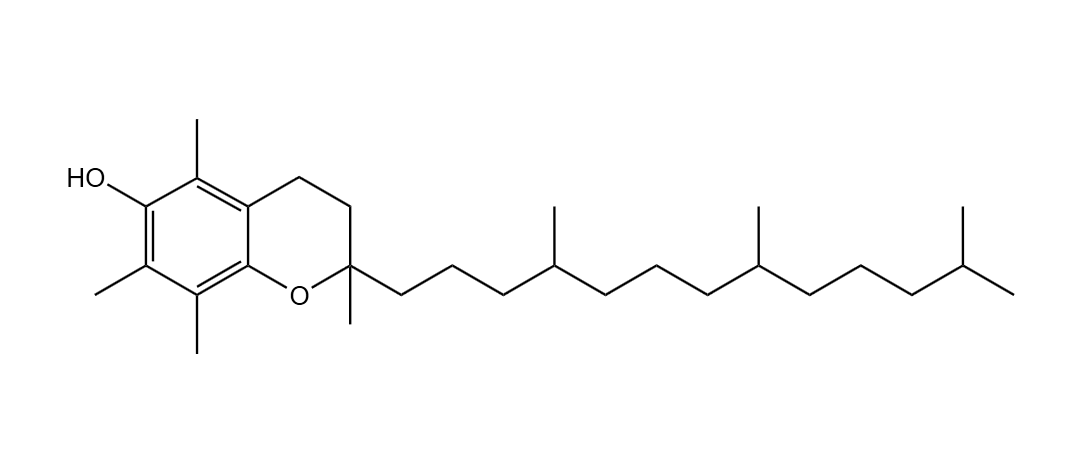

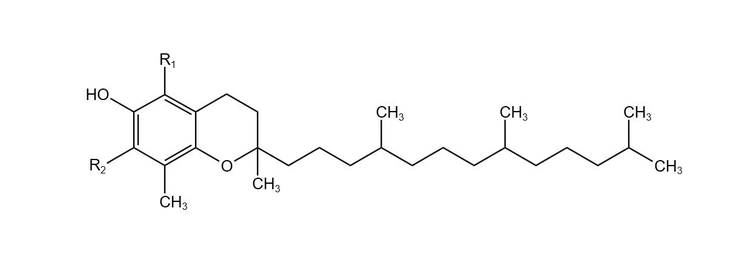

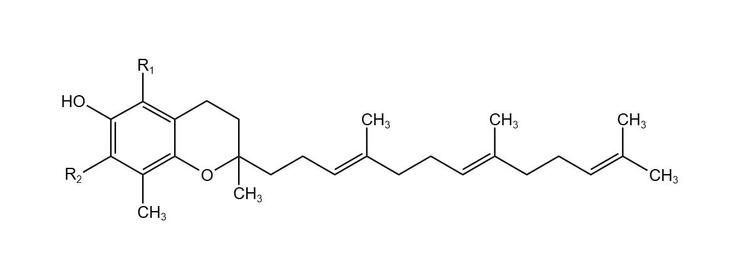

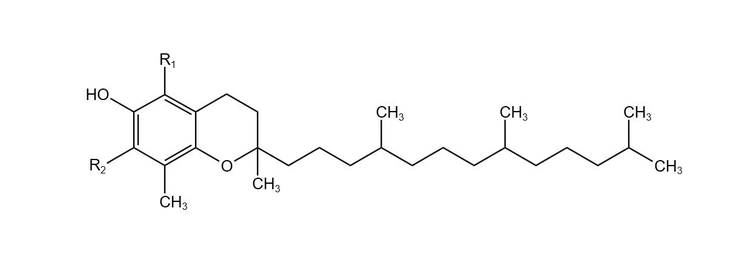

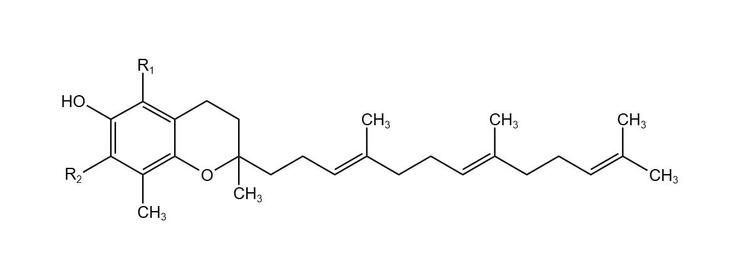

天然存在的维生裹E有四种生育酚(tocopherol)(α、β、γ、δ)和四种生育三烯酚(tocotrienol)(α、β、γ、δ)共八种类似物,但是一般情况下,α-生育酚含量最高、生理活性也最高。由于维生素E的植基部分有三个手性碳的存在,因此人工合成的每一种类似物又都含有组分相等的八种异构体,但是天然的维生素E八种类似物的构型都是RRR型。维生素E的生理活性与其分子结构密切相关,一般来说,人工合成的维生素E活性较低于天然维生素E。

理化性质

维生素E是一类化合物,是6-轻基苯并二氢的衍生物,根据其取代基和碳碳双键的不同分为四种生育酚和四种生育三烯酚,其结构相似,具有相似的理化性质和生理功能,在已知的八种天然生育酚和三烯生育酚中,α-生育酚E中分布最广,含量最高、活性最高的。

维生素是一种金黄色或浅黄色粘稠油状液体,无臭,有温和的特殊气味,不溶于水,易溶于丙酮、氯仿、乙醚、乙醇和脂肪等有机溶剂。维生素对可见光稳定,在紫外线的照射下会分解;对酸和热都比较稳定,在碱性环境不稳定。维生素E对氧十分敏感,具有抗氧化作用,被空气氧化而呈现出暗红色。

合成方式

生物合成

高等植物的维生素E的生物合成过程主要发生在叶绿体中,主要由四步完成合成过程。第一步是维生素E前体尿黑酸(HGA,Homogentisic acid)和植基二磷酸(PDP,Phytyl diphosphate)的合成。 HGA来自于酪氨酸降解途径,最终形成维生素E的芳香环头部;PDP来自质体内非甲羟戊酸(MEP,methylerythritol phosphate)途径的产物植基二磷酸或由拢牛儿基二磷酸(GGDP,Geranylgeranyl diphosphate)还原而成,最终形成维生素E的疏水尾部。维生素E生物合成途径中,第二步在关键酶尿黑酸植基转移酶(HPT,Homogentisic acid phytyhrans-ferase)作用催化HGA与PDP的缩合反应,生成2-甲基-6-植基-1,4-苯醌(MPBQ),MPBQ是所有生育酚合成的公共中间体。随后两步是环的环化和环的甲基化,分别由环化酶(TC,tocopherol cyclase)和甲基转移酶(1-TMT,1-to- copherol methyltransferase)来催化生成不同类型的生育酚或生育三烯酚。其中至少有五种酶直接参与了维生素E的合成过程。

天然提取

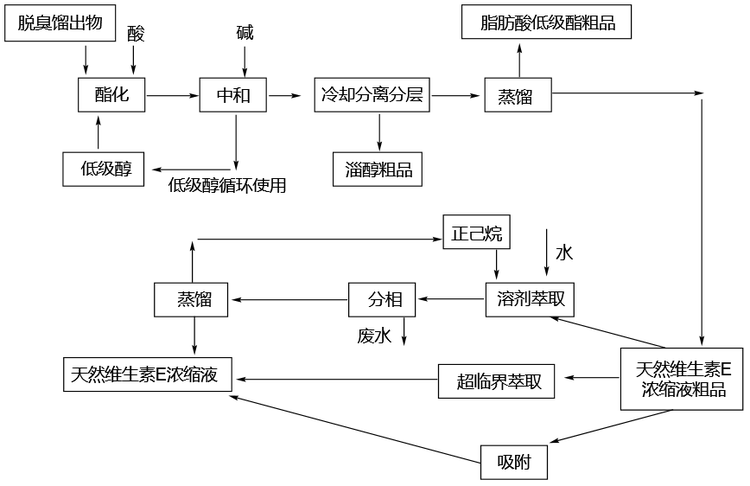

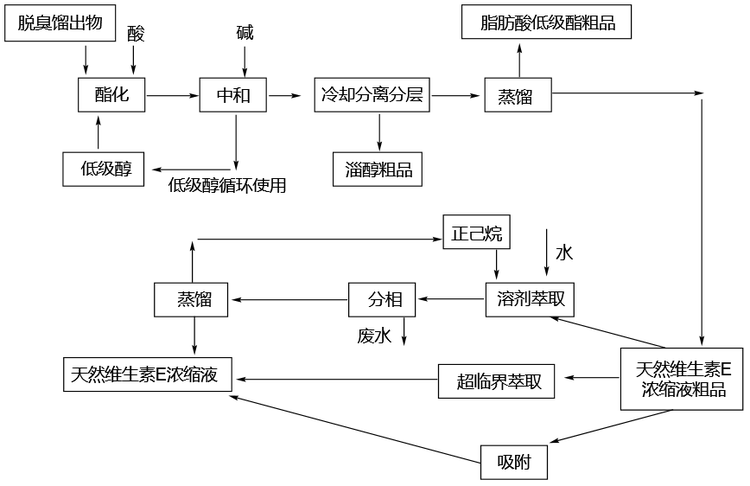

中国是油料生产大国,有着丰富的生产天然维生素E原料—油脚(油渣),但是中国目前仅有20%的维生素E来自于天然提取。天然维生素E的生产方法有皂化法、萃取法、吸附法和蒸馏法,现在大多用分子蒸馏法和超临界萃取法。

分子蒸馏法

分子蒸馏法的原料是植物油脱臭蒸馏物(俗称油脚、油渣)。提取时首先用甘油将油料中的游离脂肪酸酯化形成高沸点酯,真空进行蒸馏蒸出生育酚同系物混合物,用硅胶柱精制提升含量,对于混合物中的β、γ、δ生育酚用多聚甲醛及锌粉甲基化获得 d-α-生育酚,经过再酯化、精制可得高纯度的d-α-VE 醋酸酯。

超临界萃取法

普通溶剂萃取效率低,产品质量低、有机溶剂残留。超临界萃取法以二氧化碳为溶剂来对酯化后的维生素E来进行分离提纯,超临界流体时温度、压力在临界值之上的流体,性质介于气体和液体之间,兼具气体、液体萃取剂的优点其,黏度低,密度大,有较好的流动、传质、传热和溶解性能。其中二氧化碳作为萃取剂,临界温度和临界压力低、无毒、廉价、无残留、无需多次萃取,适合工业应用。

人工合成

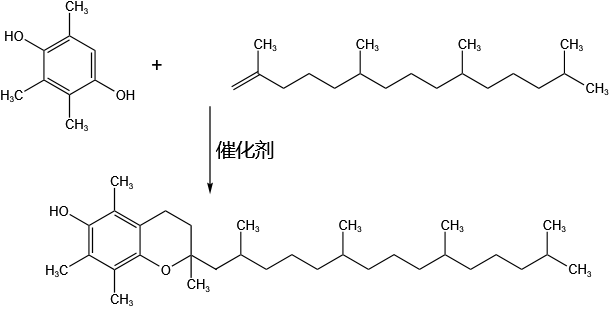

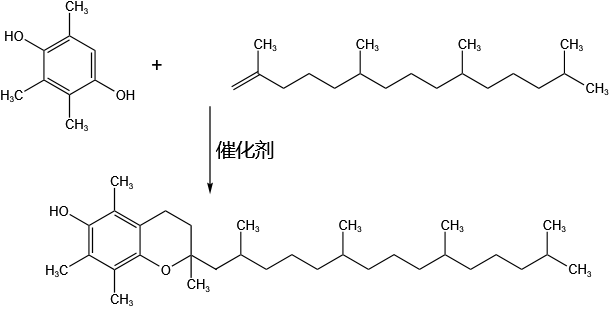

从1938年Karrer等人采用三甲基氢醌和植基溴在无水氯化锌催化下合成-生育酚,截止到目前,几乎所有的维生索E的化学合成都是以2,3,5-三甲基氢醌与植醇或异植醇及其衍生物为原料缩合合成。长期以来,对维生索E合成的探索主要围绕反应催化剂、反应溶剂选择和2,3,5-三甲基氢醌、异植醇化学合成工艺探索。其中2,3,5-三甲基氢醌的合成工艺可根据原料的不同大致分为间甲苯酚法、对叔丁基苯酚法、苯酚法、二乙基铜法、偏三甲苯法、异丙苯偏三甲苯法 以及异氟尔酮法;异植醇和合成工艺主要根据中间体的不同分为假紫罗兰酮工艺和芳樟醇工艺。

生理作用

抗氧化作用

维生素E是种强抗氧化剂,它经过一个自由基中间体氧化成生育醌,从而将ROO·转变成化学性质较不活泼的ROOH,中断了脂类过氧化的连锁反应,从而有效地抑制了脂类的过氧化作用,能够有效保护细胞免受不饱和脂肪酸氧化产生的有害物质的伤害。维生素E有多种同分异构体,其抗氧化能力排序为

食品领域

由于维生素E有着抗氧化的作用,在食品方面往往用作脂肪、含油食品的抗氧化剂,能够保证食品的稳定性,长时间保持食品的风味,在食用油、烘焙、儿童食品、乳制品、肉制品等方面应用效果较为理想。例如在生产香肠的肉糜中添加0.05%的生育酚可以保持香肠新鲜不腐败。

日化领域

维生素E作为脂溶性维生素,能够很好地被人体皮肤吸收,调节新陈代谢延缓衰老,能够清除自由基,阻断脂质过氧化链反应,对雀斑具有一定的疗效。维生素E在化妆品中常作为重要的添加剂,如在沐浴露、防晒品、护肤品中添加一定量的维生素E,可以防止紫外线及污染空气对皮肤的伤害,促进皮肤的新陈代谢,防止色素沉积,改善皮肤弹性,滋润皮肤。同时可以阻止形成亚硝胺类致癌物,防止或延缓其中的油脂酸败,从而延长货架寿命。此外维生素E还可以调节体内激素分泌的不平衡,在化妆品中添加维生素E能有效地防治粉刺。

畜牧业领域

维生素E作为常见的饲料添加剂,能够防止饲料氧化变黄,同时提高动物繁殖力、免疫力和抗病能力,在饲料中添加维生素E可以有效治疗动物的维生素E缺乏症。此外还有研究表明,维生素 E可以缓解家禽的热应激,有效改善家禽的肉质,可使屠宰后的禽肉比较持久地保持新鲜,延长禽肉的贮存期。