形成原因

经济因素

明清时期,徽州人大多外出经商,形成经济实力雄厚的商帮。徽商的崛起带动了徽州建筑的繁盛,徽州建筑是与徽商的崛起同步发展的。首先,徽商们坚守衣锦还乡、光宗耀祖的封建观念。徽商的资金则被用于购买土地、建造府邸花园、修建祠堂书院以及投入到开辟道路、修桥铺路、兴修水利、助饷赈济等公益慈善事业中。长此以往慢慢发展成为风格。明清时期,徽州终于诞生了具有浓郁地方特色的以村落、祠堂、牌坊和民居为代表的徽派景观。其次商人的享乐作风也使徽州建筑浸染着某些财富炫耀的特征。

文化因素

建筑是文化的载体,徽州文化的内核为程朱理学,徽州有着重儒、重教、重文的社会风尚。明代对儒教的强化也成为推动徽州建筑兴盛的重要因素。明代中叶,随着商品经济的繁荣和资本主义生产关系的萌芽,引发了自给自足的宗族社会的不满,被宗族统治者视为“礼乐崩坏”的征兆。为了加强宗族统治,明代徽州采取了一系列措施,其中一项重要措施就是大量建造宗族祠堂,这一举措推动了徽派建筑的繁荣。

同时,徽州的祭祖习俗是根植于尊重家族法则的传统,同时也受到现实商业竞争的影响,为了战胜竞争对手,常常依靠族群和同乡的力量来组成商帮。因此他们大力投资于建设祠堂和牌坊等,以巩固血缘关系。

自然因素

徽州多山地,自然资源丰富。首先徽州盛产柴草和龙尾石、黟县青等优质矿石和花岗石、石灰石以及近百种成分各异的土壤,这些矿石可用于建筑和雕刻,而柴草则可以和土壤烧制成各种不同硬度和颜色的砖和瓦,这为徽州建筑的发展提供了材料。此外,徽州还有着银杏、枫香、香樟等名贵木材,这些木材可以用于建筑和家具制作。徽商又从外地引进了汉白玉、大理石等石料,这也是徽州建筑得到发展并形成徽派建筑特色的有利的物质条件。

人才因素

除了自然资源,徽州还拥有技艺高超且人数众多的建筑队伍。随着徽商的壮大,徽州的建筑师们也走出徽州,也将徽派建筑带出了徽州,扬州、山东、北京等一些建筑就是出自徽州人之手,如曲阜孔庙大殿的龙雕石柱。这些都说明了徽州有着大量的建筑人才在外地流动。

历史发展

萌芽

徽派建筑的形成,最早可追溯到东晋时期。当时的王、谢、桓、庾四大家族在南迁之后,汲取了苏杭与北方建筑的优点大兴土木。后东晋明帝时代的中书令庾亮,更是亲手参与设计与建造了大量园林,这些建筑对徽派建筑的启蒙造成了很大的影响。

在西晋末年、唐代末年和北宋末年三次移民高潮中,北方望族因避战乱纷纷迁徙徽州,在此建宅定居,官式建筑对古歙传统建筑产生了较大影响。

顶峰

明中叶之后,徽商崛起,商贾的财力雄厚。受到古徽州传统文化的影响,许多徽商在取得成功后选择回乡,花费大量财富聘请工匠,对宗祠牌坊进行大修,这一时期安徽地区开始注重建筑装饰和风格的独特性。古徽州民间有许多擅长雕刻绘画的工匠,大商贾在建造房屋的同时,逐渐将儒家文化和理学的思想融入建筑风格中。

宗祠

徽州祠堂最早建于明代弘治年间(公元1488-1505年)。明嘉靖十五年,礼部尚书夏言上奏《令臣民得祭始祖立家庙疏》获准,规定“天下臣民冬至日得祭始祖”“允许民间皆得共宗立庙”,修建宗祠不再需要特别批准。同时,随着明代对儒家伦理道德教化的强调,徽州宗族统治也得到加强。因为宗祠修建的门槛被取消,徽州祠堂大量兴起。宗祠和牌坊成为了微州建筑风貌的重要代表。

民居

明代成化、弘治年间,徽商开始在商界崛起,在自小受到的文化熏陶和宗族观念的驱使下,他们在致富后选择回到家乡安度晚年,他们纷纷请风水名师选址占卜修建私宅,徽派民居大量出现。

明清时期,随着新安画派的兴起,古典美学所追求的空灵、古逸、幽淡、旷远的意境,在徽州古民居建筑上得到了完美的呈现。这些古民居不论是在白墙黑瓦的色彩对比上,还是在选择青山绿水时,都仿佛是一幅中国特色的青绿山水画。

其他

清朝初年,侨居扬州的盐商将西方建筑中巴洛克手法引入其所建的园亭中。晚清民国时期,西方建筑要素的影响,促使了徽派建筑的进一步变异。徽派建筑的立面不采用西方古典柱式,而以窗、简化的窗媚山花、拱、水平线脚等要素控制构图,一改徽州建筑传统的大面积粉墙作法。随着透明玻璃的使用,出现了天窗代天井的作法。

演变

中华人民共和国成立以后,在党和政府的领导之下,这一古老的民间艺术获得了新生命,得到了新发展,相继涌现出一批徽派园林建筑企业。

20世纪80年代,为应对现代观光旅游的兴起,徽州地区开始涌现出大量新的公共建筑,这些建筑被称为“新徽派”,这些建筑的外观通常采用传统徽州建筑的风格,如檐口、斗拱、雕花等,但内部设计则更加现代化,此后二三十年,徽州地区黄山市各区县兴建的公共建筑、商业建筑和社会主义新农村建设的项目中,基本都有对“新徽派”建筑的特色的探索和实践。如屯溪老街、黄山国际大酒店、徽商故里、黄山市文化博物馆。

近年来,为了满足现代人的审美需求,有些设计师将传统徽派建筑特点与现代艺术相结合,创造出了新中式建筑。这种建筑风格既保留了传统徽派建筑的特点,又融入了现代艺术的元素,成为了一种新的建筑潮流。

布局选址

风水选址

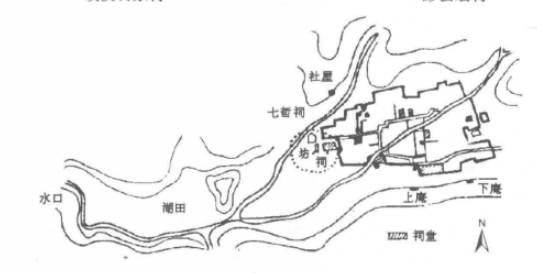

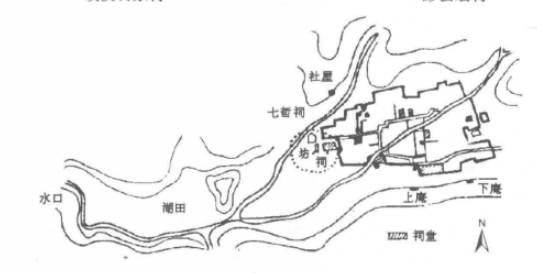

徽派建筑在选址上遵循朱子理学倡导的“天人合一”“天人相应”的思想,推崇风水之学。因此,徽州人在修建时都会进行占卜。按风水理论,村落应该选择在前有朝山,后倚龙山,狮象或龟蛇山把守水口,河流溪水环绕的地点。这种环境称为“枕山、环水、面屏”模式。

徽州村落的选址模式具有很好的实用性,同时也表现了徽州人内聚、封闭的儒家文化意识。山峦环绕着村落,构成了一个环绕的空间,村落内部空间与外部空间的临界处很窄,有利于村落的保护,具有较好的防御性。在封闭或半封闭的村落环境中,利用周围平原、河流和山林资源的围合,既可以满足村民的生产和生活需求,也为他们创造了浓郁的田园生活环境,为商贾、仕途之士“退隐”“思田园”“放啸山林”营造了理想的聚落环境。

精神象征

徽州村落的整体布局往往体现了村民强烈的心理追求和精神象征意义,以模拟一些富有意义的图案来反映。这些模拟的图案有的反映了对祖先的崇拜,有的反映了对吉祥如意的追求,有的反映了对自然的崇尚。例如,绩溪石家村传说是由宋朝的功臣石守信的后代所建,村落呈现出整齐划一的棋盘式布局,模拟祖先与宋太祖下棋情景,显示了对军营生活的崇尚。而黟县西递在明清时期是商贾聚集的地方,整个村落模拟的是船的形状,村头的七哲祠象征着眺望台,旁边的大树象征着桅杆,祈求亲人在外行商一帆风顺。

建筑特征

建筑类型

民居

徽式民居的结构大多是进院落式,尤其是小型民居多为三合院式。一般的民居都是坐北朝南,倚山面水。布局上注重中轴对称,房间面阔三间,中间是厅堂,两侧是卧室。厅堂前方设有天井,以供采光和通风,同时也象征着四水归堂的吉祥寓意。

从民居的结构布局来看,徽式民居体现了尊卑有序、长幼有序、男女有序等等级制度观念,具有明显的秩序感,同时也隐含了儒家的君君臣臣父父子子的思想。居室的划分有明堂和暗室的区别,内舍和外舍的区别;厅堂又按上、中、下的等级分为不同区域,房间也有正房、偏房和厢房之别;座椅的使用也有正座、旁座和下座之分。这些都是根据人们的不同的辈份和职位进行有序的安排,使每个人都能得到适合自己的位置。

徽派民居建筑则以天井、马头墙、斗拱和三雕等构件的有机统一为造型特点。其中,徽派的天井围墙较高且四周较窄,因此视野较为开阔。马头墙原来是为了防火,俗称“防火墙”,采用跌落式或台阶式的直线形式,材料多采用青砖灰瓦,故朴实无华、简洁淡雅,凝聚了徽派人对古朴的崇尚。另外,徽派民居还注重斗拱的运用,追求纯净、明朗、流畅的效果,并与其他构件相互呼应,共同展示徽派建筑的古雅美。

民居整体外观具有整体感和美感,高墙封闭,马头翘角,墙线错落有致,黑瓦白墙的色彩搭配典雅大方。在装饰方面,常采用砖、木、石雕工艺,例如砖雕的门罩,石雕窗户,木雕窗根和检柱等。这些雕刻通常以倡导儒家思想为题材,如岳母刺字、老莱子娱亲、苏武牧羊、桃园结义,它造成一种儒雅的文化氛围,以烘托徽人的道德伦理观念,并突现徽派建筑特色。

宗祠

祠堂是徽派建筑中的一种单体建筑,通常是用于祭祀祖先和执行家族事务的场所。祠堂的建筑形态十分宏伟壮观,通常由照壁、坪坦、坊门、碑亭、仪门、两房、祭台、享堂、前后天井、寝殿祀座等一系列建筑物组成,呈现出严格的均衡和对称,构成了一种神圣肃穆又阴森可怖的氛围。祠堂的建筑特点包括前松后紧、上开下关、深高宽大的比例关系,以及逐级上升的地面设计,使得整座祠堂呈现出雄峙的态势。这种建筑风格表达了封建宗法制度的封闭性、保守性和神秘性。

牌坊

牌坊是徽派建筑形态中的又一种单体建筑,它体现了封建伦理道德的物化象征,也是一种被广泛应用于旌表功德、标榜殊荣的纪念性建筑。从形态构成来看,牌坊包括下部的仿木构基础单元和上部的楼两个部分。它的命名通常根据间、柱、楼的数量而定。早期,如“单间两柱三楼”“三间四柱三楼”等风格较为常见,后来被更高大的“三间四柱五楼”式所取代。明代后期,徽州石坊的造型开始出现立体式的设计,例如许国大学士石坊。牌坊的设计也与徽派建筑的风格紧密相连。徽派建筑以其独特的木构结构和精致的雕刻而著名,而牌坊也是这种建筑风格的代表之一。

环境营造

徽派建筑力求人工与自然的有机结合,在建筑环境的营造上特别注意园林的建设,发展出水口园林、庭院园林和徽派盆景的环境营造“三绝”。水口园林多建在村落外围的“水口”处,利用优美的自然山水图景与村落建筑有机结合,使山水、田野与村舍融为一体。

结构特点

穿堂式

穿堂式是徽派建筑的结构方式,又名回厅。穿堂的位置在大厅背后,与大厅紧连,是大厅进入内室的过渡建筑。大部分为木地板,小三间与大厅相背,入口则由大厅正面隔屏的两侧门进入。

大厅式

大厅式是徽派建筑的结构方式。大厅为明厅,三间敞开,有用活动隔扇封闭,便于冬季使用。一般大厅设两廊,面对天井。也有正中入口设屏门,日常从屏门两侧出入,遇有礼节性活动,则由屏门中门出入。大厅的变化式有时有边门入口,天井下方设客房,招待来客居住,或者由正门入口设两厢房。大厅在徽州住宅中主要用于礼节性活动,如迎接贵宾,办理婚丧大礼等,平时也作为起居活动场所,是整套住宅的主体部分。

装饰艺术

徽派三雕

徽州砖雕是中国传统工艺之一,起源于安徽省黄山市徽州地区。它是一种以青砖为材料,经过特殊技艺烧制后,再进行精细雕刻的艺术形式。徽州砖雕的题材广泛,包括翎毛花卉、龙虎狮象、林园山水、戏剧人物等,具有浓郁的民间色彩。徽州砖雕的制作过程考究,需要先细磨成还,勾勒出画面的部位,凿出物象的深浅,确定画面的远近层次,然后再根据各个部位的轮廓进行精心刻画。徽州砖雕大多镶嵌在门罩、窗媚、照壁上,具有装饰效果。

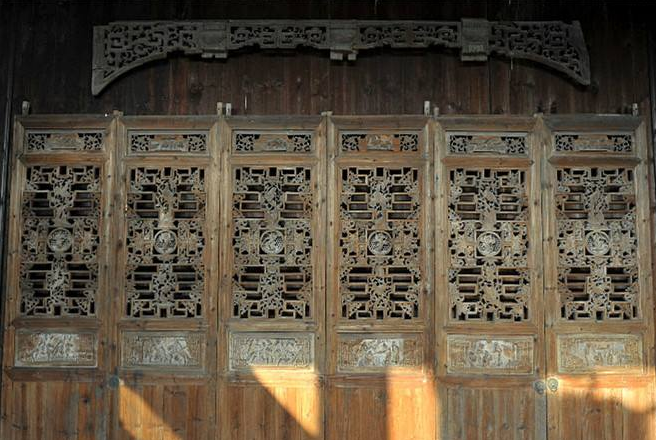

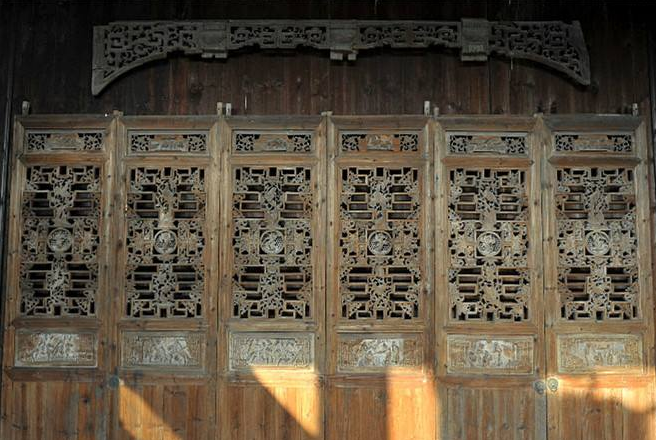

木雕作为徽式宅院的重要装饰元素,被广泛应用于建筑的各个部位,如梁头、屏门、窗扇、楼层拱杆栏板等。木雕手法多种多样,包括线刻、浅浮雕、高浮雕、透雕、圆雕和镂空雕等。木雕的内容也非常丰富,包括人物、山水、花草、鸟兽、八宝、博古等,题材涵盖传统戏曲、民间故事、神话传说以及生活场景等。其表现内容和手法因不同的建筑部位而各异。这些木雕不施油彩,而是通过高品质的木材色泽和自然纹理,使木雕的细部更显生动。木雕在徽式宅院中的应用不仅仅是装饰,还具有采光、通风、防尘、保温、分割室内外空间等多种功能。

徽派石雕主要采用青石,通过浮雕、透雕、圆雕等手法进行雕刻,呈现出质朴高雅、浑厚潇洒的风格。徽派石雕的应用范围广泛,包括祠堂、寺庙、牌坊、塔、桥及民居的庭院、门额、栏杆、水池、花台、漏窗、照壁、柱础、抱鼓石、石狮等。雕刻内容多为象征吉祥的龙凤、仙鹤鸡、猛虎、雄狮、大象、麒麟、祥云、八宝、博古和山水风景、人物故事等。徽派的祠堂、庙宇、府宅等大型建筑有各种脊吻装饰件,如正吻、蹲脊兽、垂脊吻、角戗兽、套兽等,这些装饰件都是为了庇护平安、寄寓生生不息之意。

壁画

徽商的崛起,带动了徽派建筑的发展,徽派建筑壁画由此盛行。在徽派建筑中,壁画是一种常见的装饰手法。壁画的制作方法是在表面无水而潮湿的墙面上,按比例用毛笔、直板条画出边框,再画出所需的壁画。这样可以保留长久而不褪色。壁画的画法有工笔和素描两大类。工笔壁画用笔细腻,以水墨画神态妆束,龙鬃禽羽、一笔不苟,意境悠远典雅;素描壁画用笔简练,不调墨色渲染以线条粗细展示明暗层次。壁画的图案包括神佛、珍禽瑞兽、山水人物、花卉等等,在徽派建筑中起到画龙点睛的效果。比如歙县圣僧庵的《渡海罗汉》《侧坐观音》等。

门楼

门楼最早是用来放置避邪的符镇,类似于傩舞使用的面具等物品,后来演变为固定的石砖雕塑。门楼的主要功能是挡住墙面上流下的雨水。根据形式的不同,门楼大致可以分为三类:门罩式、牌楼式和八字墙式。门罩式门楼位于门楣的上方,使用水磨砖砌成向外突出的线脚,并在顶部覆盖瓦檐。牌楼即门坊,根据不同的设计风格,可以有多种形式,如垂莲花式、字匾式、四柱牌楼式等等。其中,贴墙的三间四柱牌楼有三层、五层等不同的层数,不过在夥县屏山的一座祠堂中,却出现了五间六柱七层的门坊,这是非常罕见的。门楼常见于官宦人家和祠堂,它们通常高大华丽,雕饰精美。尤其是五层门楼被人们称为“五风楼”,成为一种常见的形式。八字墙式门楼则是门坊的一种变体。它通过将大门的平面向后退一些,增加门的深度感,以能够防止雨水滴在门上。

白墙黑瓦

徽派建筑外观一般是白墙、青瓦、黑墙边,淡雅明快。历经风和雨的侵蚀,徽派建筑原来洁白的石灰粉墙多成为灰色,青色瓦变得墨黑,在黑白相间的主色调上,间以灰色调的层次变化,更显徽派建筑的历史凝重感。

马头墙

马头墙是徽派建筑中独特的设计元素,是位于建筑天井上的封火山墙。它的造型像马头一样,将房屋两侧的山墙砌得高过屋面,超出屋脊,并以水平线条的山墙檐收顶,形成马头翘角的阶梯形叠落面,高低错落有致。马头墙有三种不同的风格,分别是“坐吻”“印斗”和“鹊尾”,这些名字都是根据墙脊和墙檐砖的形状而得名的。一般来说,山墙的级数和尺度是根据建筑物的进深尺寸来确定的,多为三叠和五叠,俗称三山屏风和五山屏风。由于马头墙的形状多样,尺度合适,给人以整体印象,它形似跌宕起伏的五座山峰,也被俗称为“五岳朝天”式马头墙。

槅扇

槅扇,俗称为“格窗”,是一种沿天井一周回廊的花窗门房,具有采光、通风、防尘、分隔空间和装饰美化的功能。明代至清初的槅扇雕饰十分简朴,以木格(俗称满天星)和柳条窗为主。然而,清中叶之后,建筑开始流行奢靡风格,槅扇也越来越华丽,花格图案和裙板的木雕多采用暗喻方式来表达吉祥的寓意。

飞来椅

飞来椅是徽派建筑楼层中常见的一种弧形栏杆。因其栏杆身稍向外临空悬置,超出天井拦板,形状略似椅靠背,古代徽州女眷倚此观望,故又名美人靠。飞来椅主要见于府第内部,正位在天井四周的楼厅边沿的视线集中处,其雕饰精美,板壁、格窗等处的疏简形成鲜明对比。飞来骑也用于临街店铺的外立面以及水街的长廊上。

代表建筑

祠堂

罗东舒祠

罗东舒祠位于歙县呈坎村(今属黄山市徽州区),全名为“贞靖罗东舒先生祠”。罗东舒,本名荣祖,字仁甫,号东舒,明末元初的学者、诗人和思想家。他多次拒绝元朝皇帝的征召,选择终身隐居,在他的行为中展现了高尚的民族气节,因此受到后代的景仰。

明嘉靖年间,罗东舒的第二十一世祖罗洁宗为了纪念他而兴建了罗东舒祠堂。整个祠堂共有四进,第一进由照壁和棂星门组成。照壁位于祠堂最外面,而照壁后面的棂星门是一座六柱五间的石牌楼,六根石柱的顶部都雕刻有怪兽造型,被称为“朝天吼”。

第二进被称为“厅事”,第三进则由两个房间和享堂组成,总面积超过四百平方米。享堂正面悬挂着一块明代书法家董其昌亲笔的“彝伦攸叙”巨大匾额。享堂南面建有一个名为“则内”的“女祠”。享堂的后面是后寝大殿,用于安放罗氏男性祖先的牌位。后寝大殿上方是宝纶阁,收藏有与罗氏相关的圣旨、御赐、官诰、皇榜等物品。

该祠堂的建造分两个阶段,嘉靖十九年(1540年)时,后寝大殿即将完工时因故停止。七十年后,罗氏的第二十二世祖罗应鹤在万历年间进行了复建,并在原有基础上加盖了宝纶阁。整个罗东舒祠堂占地面积为3300平方米,被赞誉为“江南第一祠”,1996年被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

绩溪龙川胡氏宗祠

胡氏宗祠位于安徽省绩溪县瀛洲乡大坑口村的龙川,始建于宋朝。清光绪四年(1878年)进行了重修。该宗祠建筑坐北朝南,共分前后三进。前进门楼采用了徽州传统的重檐歇山式建筑风格,门前还有石鼓和石狮对峙。门楼上原悬挂着明代文学家文徵明亲手题写的“龙川胡氏宗祠”匾额。

中进是祭祀的正厅,是胡家族人祭祀祖先,举行庆典,商议家族事务的场所。正厅的东西两侧各有十二扇落地隔门,正厅前原来悬挂着“宗祠”二字,为嘉靖帝的叔父光泽王所书。后进是寝室,专门供奉胡氏祖先的牌位。寝室分为七个房间,上下两层,采用重檐建筑风格。两侧厢房门板上都是木雕花瓶图案,共计一百幅(现存四十八幅),东西两侧的厢房各有十六扇落地福扇。

正祠的东侧还建有一座名为丁家祠堂的附属祠堂,结构分为上下两层,高度只有正祠的一半,旨在感谢丁家对胡氏家族的贡献。整个祠堂占地一千七百平方米,建筑主体采用了明代徽派建筑艺术风格,而内部装饰则以清代风格为主。

这座祠堂的特色在于雕刻,不仅有木雕、砖雕还有石雕。大额枋上雕刻着九狮欢腾和九龙腾飞的图案。其他建筑木构件上还有浮雕、深雕、镂空的装饰,内容涵盖了故事、人物、山水和花卉。胡氏宗祠中涉及到一百二十八幅福扇,每一幅扇子的图案都和谐地构成了一幅幅画面,既寓意深远又能够展示当时的艺术水平。1988年,该宗祠被列为全国重点文物保护单位。

牌坊

许国石坊

许国石坊即明代阁老许国的牌坊,位于歙县县城中央。它俗称为“八脚牌”,又被称为“大学士牌坊”。建造于明朝万历十二年(1584年),是为了表彰许国的贡献而允许建造的。这座牌坊南北长11.54米,东西宽6.77米,高11.4米。 整座牌坊由两座三闻四柱三楼普通牌坊和两座单间双柱三楼普通牌坊组合而成,呈长11.54米、宽6.77米的长方块形状,高达11.4米。牌坊的匾额由书法家董其昌亲自题写。整个牌坊的表面都雕刻着纹饰。 一般来说,纪念性的牌坊通常是在人逝世后建造的,但许国牌坊独特之处在于它是在许国仍然在世时建造的。这座八脚牌坊因为其特殊的形制,成为徽派建筑的杰出代表。

棠樾牌坊群

棠樾牌坊群位于新县郑村镇棠樾村东大道上,共有七座,按照“忠孝节义”的顺序排列。其中,明代建造了三座,清代又增建了四座。明代的三座坊分别是鲍灿坊、慈孝里坊和鲍象贤尚书坊。

鲍灿坊是为了纪念弘治年间的孝子鲍灿而建造的,具体建造时间是在嘉靖年间,清代乾隆年间重修。鲍灿坊靠近楼顶的栏心板上刻有精致的图案,梁上的横坊刻有三个攒斗拱。下部则有高浮雕的狮子和滚球飘带纹饰的月梁。慈孝里坊上刻有“御制”和“慈孝”两个字样,以纪念棠樾人鲍寿逊和他的父亲,表达了“父慈子孝”的理念。

在明代建造的三座坊中,前两座牌坊采用了卷草型纹头脊的设计,而第三座则采用了冲天柱式。无论是哪座牌坊,它们的结构都是四柱三间三层,唯一的区别在于雕刻的内容,从简单粗犷的花卉到精致繁缛的鸟兽,每座牌坊都有所不同。乾隆下江南时曾誉棠樾村“慈孝天下无双里,衮绣江南第一乡”。1996年棠樾牌坊群被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

聚落

潜口门宅

潜口民宅位于黄山市徽州区潜口紫霞山南麓,是一组明代民间徽派建筑群。1982年,为了更好地保护古建筑,经国家文物局批准,将散落在歙县和徽州区的郑村、许村、潜口、西溪南等地的十余处明代建筑拆迁并复原于此。

其中,方文泰宅原先坐落在潜口乡绅沙村,是明代中后期的砖木结构民居,呈口字形的四合院,两进三间的楼房。该宅窗外栏杆两旁的望柱头上雕刻着莲瓣图案,栏身上部雕刻有三个云拱,下部四周嵌有雕镂精巧的花板,中央还有镂空方格。楼上的栏杆下部裙板则装饰着框格式的壶门。

潜口民宅群中的其他建筑如苏雪痕宅、乐善堂(耄耋厅)、方观田宅、吴建华宅、罗小明宅、善化亭、荫秀桥和方氏宗祠等,也都属于明代徽州常见的建筑类型。1986年,潜口民宅被安徽省人民政府公布为省级重点文物保护单位,随后于1988年被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

宏村

宏村是一个位于黟县城10公里左右的村落,建于南宋绍兴元年(1131年),已有近900年的历史。最初,宏村是汪姓家族的聚居地,始祖汪仁雅是唐初汪华公的后裔。村名为“宏村”,寓意着希望后代能够兴旺发达。从高处俯瞰,宏村的村庄呈现出一头斜卧在山前溪边的青牛的形状。雷岗是牛的头部,古木象征着牛的角。民居群像是巨大的牛躯,流经每家每户前的清泉则被称为“牛肠”。清泉流到一个半月形的池塘,经过过滤后绕过屋舍,流向村外的南湖,被称为“牛肚”。再经过过滤后,水进入河床。村西还架起了四座木桥,就像牛的脚。这种独特的村落水系设计不仅方便了村民的生产、生活和消防用水,还调节了气温和环境,因此成为了“建筑史上的一大奇观”。

其他

培筠园

培筠园位于安徽省黟县碧山村,始建于南宋,距今已有860多年历史,是徽州私家园林的代表。这座园林的主人汪勃是黟县碧山人,曾官至副宰相。由于与秦桧政见不同,他辞官回乡隐居。在隐居期间,他在住宅旁边建造了这座园林,并将其命名为“培筠”。“筠”意为竹子的青皮,在这个名字中传达了退而植竹、休心养性的意思。

培筠园坐落在碧山之中,四周环绕着山泉瀑布。整个园林大致分为三个部分:东部与住宅相连,中部有一个弯曲的池塘,西部是茂密的竹林以及石景。园林中心是一个由巨石砌成的四角亭洞,洞顶上设置有石桌和石凳,登上洞顶可欣赏到碧山的景色。洞口还有一块石碑,上面刻着《碧山访友》这首诗,是汪勃的朋友礼部侍郎张九成所作。培筠园内没有设置任何建筑物,山、池也保持着天然的形态,风格古朴清淡,充满野趣。整个园林的布局遵循自然的山水脉络,在自然形势下设置景点,没有一丝人工痕迹,宛如天成。

北岸廊桥

北岸廊桥位于歡县北岸村中北溪河上,也被称为北溪桥。它是在明代万历年间开始修建的,康熙四十九年(1710年)进行了大规模的修复工程,采用了青石进行砌筑。这座桥的全长为三十三米,宽度为四点七米,高度为六米,总共有三个孔洞。桥上的长廊采用了砖木结构,共有十一间房间,廊高达五米。在东侧中间的位置上原本有一个佛龛,两边则摆放着凳子供人休息。墙的两侧设置了八个方形窗户,这些窗户上砌有龟纹、梅花等花格图案。而东侧的墙上则有八个风洞窗,分别砌成了圆月、花瓶、桂叶、葫芦等不同的造型,廊上还设有美人靠,供行人休息。

馀庆堂古戏台

祁门县珠林村赵氏宗祠的馀庆堂古戏台建于清同治八年(1869年),主戏台面积为98.06平方米,总面积达到208.23平方米。馀庆堂古戏台是一座四合院式建筑,使用了砖木结构。祠堂中间有一个天井,天井两侧有连接戏台的楼座看台。戏台被分为上下两层,底层是进入祠堂大门和戏台的通道,也可以用来存放戏箱和杂物。戏台上层通过木屏相隔,以“出将”和“入相”两门为界,分为前台和后台两个部分。戏台以四根楹柱分隔为中间、左边和右边的部分。戏台的顶部有穹窿顶天花的藻井,戏台的两端有倒八字状的越式扶栏,前台正面四根柱子的上部都有雕刻木雕花牙子,梁柱之上是两层卷棚歇山屋顶,四个檐角向上飞翘。

屋脊上原本有一个约一米五高的铁葫芦,但由于对房屋的压力较大,于1975年被拆除了。檐下额枋上刻画着大量的人物、花鸟和其他动物图案。两侧的看台上的窗花和雕刻也非常精细。馀庆堂古戏台是安徽省保存较为完好的一座祠堂戏台。2006年,馀庆堂古戏台被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

价值与影响

历史价值

徽派建筑作为中国建筑流派之一,其历史可以追溯到唐朝、宋朝,直至明清时期。徽派建筑作为徽文化的重要载体,承载了古徽州几千年文明史。是古徽州社会历史的政治、经济、地理环境、自然条件、生产方式及生活习惯等在物质形态和精神理念上的反映。这些建筑可以通过它们的结构、装饰和刻画记录中国建筑发展的历程,并提高人们对传统文化的认知。

艺术价值

徽派建筑具有艺术价值,徽派建筑多以木材为主要架构,辅以砖、石,注重装饰。徽州三雕彰显了徽派建筑的独特,尤其是木雕,其保留了天然木纹之美,与徽州粉墙黛瓦建筑相得益彰,共同构成了徽派建筑的意蕴。徽派的梁头、门楣、斗拱、雀替、垂柱、隔扇以及家具等一般都装饰有图案纹样,这些纹样可以分为植物类、动物类、人物故事类和其他类,不仅美观且往往具有教化寓意,通过象征、比喻、谐音等手法,映射历史典故和社会传说,宣传着良好的价值观,如仁、礼、忠、信、节、义等儒家道德伦理思想。

文化价值

徽派建筑不仅体现了儒家伦理思想,强调人际关系的维护和社会秩序的保持,还通过民俗装饰和朱子理学“天人合一”“天人相应”思想的运用,向人们传递了美好生活的祝愿和与自然和谐共处的观念。这种建筑风格不仅具有审美价值,更蕴含着文化内涵。伦理是儒家的哲学思想,中国古代社会,是以人为本的宗法社会,它从人际关系约定上下尊卑,并以伦理道德来维护这种人际关系,在徽派建筑中,无论在建筑的结构布局、建筑造型、建筑装饰等方面,都体现着这种伦理的观点。

影响

徽派建筑对于现代建筑在外部造型设计上有一定的影响,通过改变原先的火柴盒式建筑,丰富了建筑物外部造型,使得建筑物更加有层次感和韵律美;在建筑材料的选择上,徽派建筑也对现代建筑产生了很大的影响,就地取材不仅可以节约成本,还可以使得建筑物更好地融入到当地的环境中。

传承保护

保护

自20世纪80年起,国家陆续将一些徽派建筑列为保护项目,潜口民宅、棠樾牌坊群先后入选全国重点文物保护单位;2006年,江西省徽州三雕(婺源三雕)、安徽省黄山市徽州三雕均被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2008年,徽派传统民居营造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

2013年安徽省政府办公厅下发《关于加强徽派建筑特色保护与传承工作的意见》明确要求各地区将徽派古建筑的保护纳入城市危旧房改造、市政基础设施建设和村庄整治规划中,并设立徽派建筑保护专项资金。此外,还要严禁拆除已经认定命名的徽派古村落,打击走私、盗窃和违法买卖徽派建筑及其构件、附属文物的行为。对具有徽派建筑特色的历史文化名城名镇名村、历史文化街区、古村落,要严格保护山体、水系和绿化环境,有序推进道路等基础设施建设,保持徽派建筑与周边环境相协调。对擅自改造历史遗存、破坏徽派建筑特色风貌、拆除徽派古建筑的行为要严肃查处。

时间 | 名称 | 所在地 |

全国重点文物保护单位 |

1988年 | 潜口民宅 | 徽州区 |

1988年 | 许国石坊 | 歙县 |

1996年 | 罗东舒祠 | 徽州区 |

1996年 | 呈坎村古建筑群 | 徽州区 |

1996年 | 棠樾石牌坊群 | 歙县 |

2001年 | 程氏三宅 | 屯溪区 |

2001年 | 渔梁坝 | 歙县 |

2001年 | 宏村古建筑群 | 黟县 |

2001年 | 西递村古建筑群 | 黟县 |

2006年 | 许村古建筑群 | 歙县 |

2006年 | 郑氏宗祠 | 歙县 |

2006年 | 溪头三槐堂 | 休宁县 |

2006年 | 南屏村古建筑群 | 黟县 |

2006年 | 祁门古戏台 | 祁门县 |

2013年 | 程大位故居 | 屯溪区 |

2013年 | 长庆寺塔 | 歙县 |

2013年 | 洪氏宗祠(敬本堂) | 歙县 |

2013年 | 棠樾古民居 | 歙县歙 |

2013年 | 北岸吴氏宗祠 | 歙县 |

2013年 | 员公支祠 | 歙县 |

2013年 | 昌溪周氏宗祠 | 歙县 |

2013年 | 北岸廊桥 | 歙县 |

2013年 | 洪家大屋 | 安徽祁门县 |

2013年 | 黄村进士第 | 安徽休宁县 |

2019年 | 屯溪镇海桥 | 歙县 |

2019年 | 洪坑牌坊群及洪氏家庙 | 徽州区 |

2019年 | 蜀源牌坊群 | 徽州区 |

2019年 | 唐模檀干园 | 徽州区 |

2019年 | 三阳洪氏宗祠 | 歙县 |

2019年 | 石潭吴氏宗祠 | 歙县 |

2019年 | 稠墅牌坊群 | 歙县 |

2019年 | 歙县太平桥 | 歙县 |

2019年 | 巴慰祖宅 | 歙县 |

2019年 | 歙县许氏宗祠 | 歙县 |

2019年 | 歙县鲍氏宗祠 | 歙县 |

2019年 | 大阜潘氏宗祠 | 歙县 |

2019年 | 昌西太湖祠 | 歙县 |

2019年 | 屏山舒氏宗祠 | 安徽黟县 |

2019年 | 休宁登封桥 | 安徽休宁县 |

2019年 | 休宁同安堂 | 安徽休宁县 |

传承

为了促进徽派建筑技艺的传承,黄山市人民政府采取了多种办法。一方面,他们建立了古建技艺大师新型师徒关系,使得口传、心授、手教的师徒传承方式得以延续。这种关系意味着年轻一代的建筑工匠能够在古建工匠大师的指导下接受培训和授课,从而不仅学习到技巧和知识,更能传承师傅们的工艺和经验。

另一方面,为了发掘更多的古建类人才,政府组织了各类古建技能大赛,并举办“徽派建筑大师”“优秀工匠”等评选活动。获奖者不仅能够获得荣誉,还将得到经济上的奖励,激励他们继续努力并为徽派建筑技艺的传承贡献力量。

相关研究

1986年,安徽建筑大学成立徽派建筑研究所,旨在研究徽州传统聚落的发展与演变,并传承徽派建筑文化。该研究所开展了徽州聚落适应性改造与保护研究,探索区域规划与建筑设计、建造技艺等设计理念和方法,以实现区域经济社会可持续发展。同时,该研究所还出版了多部著作,如《徽州传统建筑特征图说》《新徽派建筑作品》《徽州文化十讲》《感悟徽派建筑》《聚焦徽派建筑》《传承徽派建筑》等,发表了100余篇学术论文。

2014全国建筑院校“8+1”联合毕业设计在合肥工业大学举行,清华大学、同济大学、东南大学、天津大学以及合肥工业大学等全国九所院校的建筑学师生汇聚于合肥工业大学翡翠湖校区建筑艺术馆,进行联合毕业设计的终期答辩及成果展示。经过7个月的毕业设计,9所高校的建筑学毕业生们对皖南古村落建筑改造与更新进行了可行性探究。为徽派传统村落的改造保护提供现实参考。

故事传说

许国牌坊传说

关于许国牌坊还有一个传说就是,在封建时代,所有的臣民只能修建四脚的牌楼。当时的徽州是富商巨贾和官宦们览送的集散地,所以大部分人家都立起了四脚牌坊。然而,许国作为内阁的成员,位列次辅,如果只是修建一座四脚牌坊,在徽州众多四脚牌坊的地方,无法充分彰显他的地位。因此,许国决定要修建一座与众不同的牌坊,所以他选择先斩后奏。

许国修建这座牌坊前后共耗时近十个月才回朝复命。由于超出朝廷允许的假期,万历皇帝询问许国:“阁老回乡造坊,请四月之假,为何可延长这么许久?建坊建这么久,不要说四脚牌坊,就算是八脚的的也应该早就造好了吧!”许国听后,连忙喊道“万岁”,并奏称:“谢皇上恩准,臣修建的正是八脚牌坊。”万历皇帝听了哭笑不得,皇帝既然金口一开也不好反悔。就这样,许国化解了自己的僭越之罪,在徽州留下了中国仅有的这么一座八脚牌坊,永远铭记于史册之中。

砖雕的传说

据传,明代徽派砖雕是由徽州砖窑工匠鲍四所创立。鲍四从父辈那里学到了烧窑的技艺,虽然砖瓦生意兴隆,但烧制砖瓦投入多,但收益有限。他看到徽商们做生意赚了大笔财富,心生嫉妒,于是卖掉了砖窑前往淮安谋生。鲍四经商几年,成为徽州的首富。他非常得意,到处炫耀自己的财富,修建了鲍四庙,还为自己立了雕像,并计划将一条街道命名为鲍四街。

这时,一个手抱长颈瓶,瓶插杨柳枝的中年妇女走到了鲍四面前,说道:“鲍老板,你不必吹牛,世上只有技艺无穷,哪里有财富无限。”鲍四气得脸红,质问她:“你懂什么技艺?”中年妇女回答道:“我擅长做莲花。”鲍四不信,利用自己丰厚的财富提出赌约,对方放下一朵莲花,他放下一锭元宝,以一决胜负。中年妇女向前一步,用手指着地面,地上顿时出现了一朵莲花,鲍四跟随其后放下一锭元宝。一段距离后,中年妇女的莲花还有,而鲍四的元宝已经没有了。鲍四只好认输,于是当地人用地上的元宝修建了莲花街。

鲍四输掉赌局后一贫如洗,只好将庙中的雕像砸碎,筹集了一些资金,回到徽州,重新从事砖瓦生产。后来有人告诉他,那个妇女是观世音菩萨,鲍四立刻领悟到“财富有限,技艺无穷”的教诲,从此专心研磨砖瓦,受莲花的启发开始尝试制作莲花砖,取得了成功。之后,他开始在砖雕上刻画花木、虫鱼、人物、楼阁等图案。三年后,鲍四的技艺逐渐娴熟,他收了几个徒弟,一起专心研究砖雕工艺。

文化活动

2019年根据北京世园会组委会安排,6月9日-11日为世园会“安徽日”,期间举办“美好安徽绿色江淮”主题活动,分为旅游推介、文艺展演和徽匠神韵——非物质文化遗产精品展三部分。安徽园以徽派建筑艺术和徽派园林风格,呈现出物我共生、天人合一的至臻格局。在北京世园会这个国际化舞台上,通过“安徽日”活动和安徽园,向来自海内外的嘉宾友人,展示徽州三雕(木雕)等非遗项目,展现了安徽生态文明的历史底蕴。

2021年中国(黄山)首届徽派古建产业发展大会开幕,大会主会场设置在中心城区的黄山香茗酒店。大会分室内展和室外展,室外展区分为徽州村落和徽州园景两大展区,徽州村落展区以大型展品为主,展现了徽派牌坊、木雕楼等徽州建筑特色精华元素,徽州园景以建筑构件为主,包含门楼、六角亭及园林景观;室内展区分为古建筑、木雕、竹雕、书籍等展示区域,现场还将邀请砖雕、木雕、石雕非遗大师展示制作技艺,播放徽派古建传承创新发展宣传片。全面展现宣传了黄山政府对徽派建筑文化保护传承及产业发展成效。

相关文化

文艺作品

明朝戏曲家汤显祖有诗《寄宣城梅禹金并序》云,“吟君白岳诗,坐我青州榻”“曲阁俯连墉,悬檐写飞塔”诗中流露出作者对皖南山水建筑的深切怀念。万历三十六年(1608)作《与汪昌朝程白书登鸿兹清风楼联句》一诗。万历三十六年(1608年)汤显祖与汪廷讷交游时,写下一篇《坐隐乩笔记》,该文描写了徽州休宁及海阳镇的山水风情、建筑园林等,是当代研究徽州文化不可多得的资料。

现代画家吴冠中除了画江浙一带的水乡,也画了大量的以徽州建筑为主的画作,这些作品色彩淡雅,高高的马头墙色彩单调,黑色小窗户点缀于白墙之上形成大小与色彩的强烈反差。作品如《双燕》《徽州小景》等。

1992年8月黟县邮局首次启用西递古建筑风景日戳,主图即为气势雄伟,风格古朴的胡文光石坊。2004年6月中国国家邮政局发行了《皖南古村落-西递、宏村》特种邮票(1套4枚)。这四枚邮票的名称分别是:牌楼、古建筑群、南湖、月沼,四枚邮票的面值均为80分。

影视作品

记录片时间 | 节目 |

2017年 | 《再说长江》第二十三集:无梦到徽州 |

2019年 | CCTV-4 (亚洲)《记住乡愁》第五季江湾镇徽派建筑 |

2019年 | 《中国纪实·2019》徽派建筑 |

2020年 | CCTV-10科教《地理.中国》徽派建筑的特点 |

2021年4月 | CCTV-10科教《跟着书本去旅行》 |

1995年由刘雪华、钟镇涛、岳跃利主演的《烟锁重楼》开播,该剧主要讲述安徽富商曾牧白一家的爱恨情仇,剧中出现了安徽棠樾牌坊群等建筑。

当《卧虎藏龙》电影的筹备时,导演李安带领团队前往宏村进行取景,他被这里典型的徽派建筑所吸引,这正是他一直在寻求的场景。影片中周润发饰演的男主角李慕白牵马走过的那座桥,正是在南湖中的石拱桥取景拍摄的;而李慕白与俞秀莲相会互诉相思的场景,则是在宏村汪氏宗祠里取景拍摄的。李安巧妙地将宏村的景色融入到《卧虎藏龙》电影中。此外,还在距离宏村仅二十公里的另一个古村落南屏进行了取景拍摄,李安将南屏古村落的叶氏支祠作为影片中最重要的场景雄远镖局的拍摄地。整个取景过程将古村落的魅力展现得淋漓尽致。

2022年由赵丽颖主演的电视剧《幸福到万家》开播,该剧在安徽黄山取景,采用全实景拍摄,将徽派建筑的紧凑型建筑布局特色和多个建筑群落错落布置展现出来,其中万家庄的村文化广场和村委会拍摄地点为黟县·秀里影视村;幸福客栈拍摄地点歙县·王村镇霸王山;万善堂家拍摄地点歙县·许村;王庆来家拍摄地点休宁县·盐铺村;万家庄拍摄地点绩溪县·龙川镇龙川村。

相关事件

明朝戏曲家汤显祖,早就对徽州的景观充满向往,意与友人吴序前往,但未实现,遗憾之余写下《吴序怜余乏绝,劝为黄山百岳之游,不果》一诗“欲识金银气,多从黄白游。一生痴绝处,无梦到徽州。”一诗。但是,汤显祖的这首诗却遭到一些人的非议,认为此诗是在徽州人的脸上抹黑。清初休宁学者赵吉士,在其所著的《寄园寄所寄》中,申斥汤显祖说:“耻笑我奇甲东南的黄山、齐云山秀丽风光,讽刺我徽州人暴利盘剥、纸醉金迷,实在令我徽人学士好笑好恼此诗。”徽州其他的一些文人学者对此诗亦多微词。

2009年,中国电影明星成龙将他收藏的部分徽派古代民居捐赠给新加坡科技设计大学,引起了争议。有人认为中国文化应该分享给世界,而更多的人则认为成龙没有权利捐赠中国的古建筑,不管那些建筑是否已经被买下,都是中华民族的历史积淀,不能做人情交易。古建筑应该留在故土,不应该离开中国。据报道,成龙的收藏品大部分来自明清两朝的徽派古屋及古戏台,包括凉亭及紫檀木等,有200多年到400多年的历史。

2011年,新加坡科技设计大学接收了这些古宅,并开始组装和保修工作。他们规定古宅的所有部件间不得用任何钉子,而是要用积木等套件组装起来。这些古宅一共有4000个构件,精密程度相当惊人。这些古宅后来成为了新加坡科技设计大学的新地标。2013年成龙将剩余建筑捐给北京。