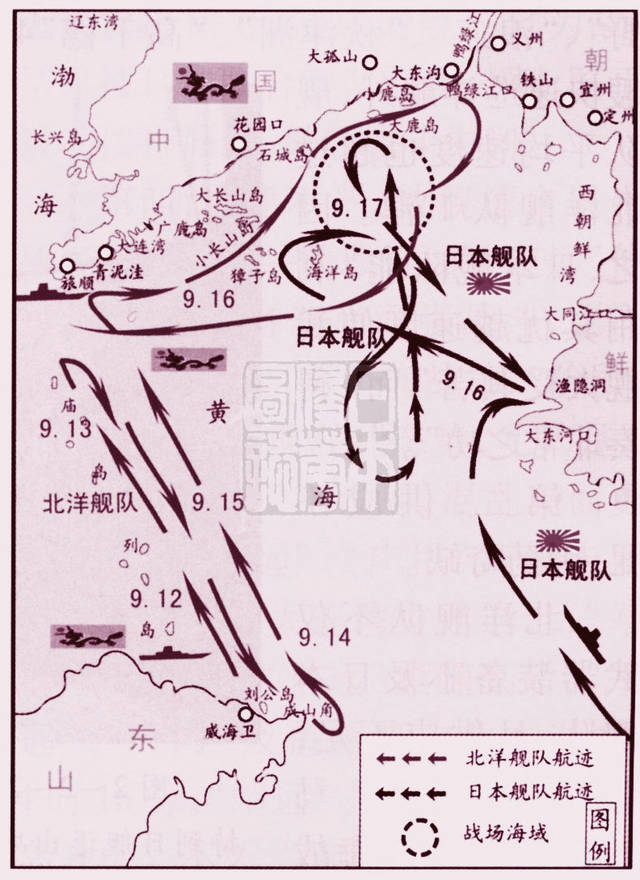

黄海海战,也称中日甲午海战、大东沟海战,是1894年9月17日爆发的中日甲午战争中,中国北洋海军和日本联合舰队主力在黄海北部大东沟海域进行的重要海上战役。

本页面主要目录有关于黄海海战的:战役背景、战役前奏、战役经过、战役之后、战役结果、战役影响、相关评价、相关研究、相关作品等介绍

黄海海战,也称中日甲午海战、大东沟海战,是1894年9月17日爆发的中日甲午战争中,中国北洋海军和日本联合舰队主力在黄海北部大东沟海域进行的重要海上战役。

本页面主要目录有关于黄海海战的:战役背景、战役前奏、战役经过、战役之后、战役结果、战役影响、相关评价、相关研究、相关作品等介绍

黄海海战

Battle of the Yalu River

中日甲午海战、大东沟海战

1894年9月17日12时左右

1894年9月17日17时左右

黄海大东沟海域

伊东祐亨、丁汝昌

北洋海军失去黄海海域制海权

日军伤亡官兵为298人

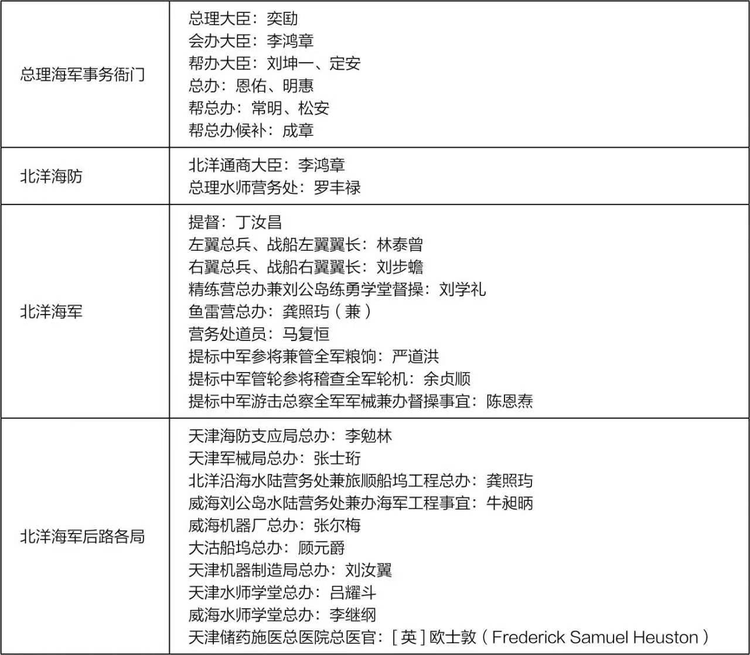

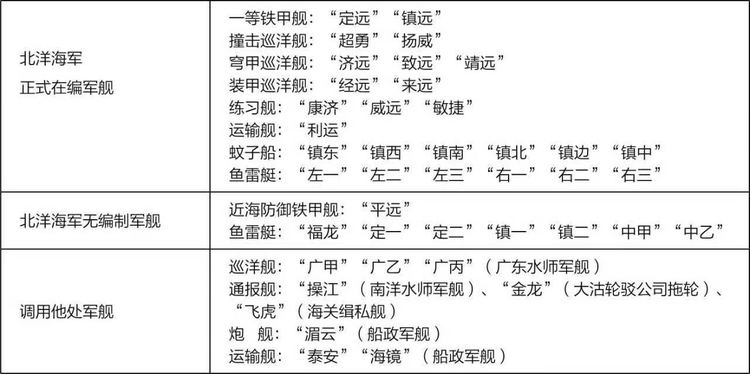

19世纪后期,日本意图侵略和中国沿有宗藩关系的朝鲜,实现其对外扩张计划。1894年3月,朝鲜内乱,遂请求清政府出兵,清政府政府随后决定派兵进入朝鲜代为镇压。此时,日本亦趁机派兵入朝。朝鲜内乱平定后,日本意图迫使清政府撤兵,双方形成对峙。7月25日,日本联合舰队在丰岛袭击清军,中日甲午战争爆发。9月17日,丁汝昌率北洋水师主力护航清军在黄海大东沟海域登陆后,与日军联合舰队遭遇。军备处于劣势的北洋海军被迫首先开火,海战初期陷入炮战困境。之后,北洋海军发起近战,一度逼近日本舰队,并且对多艘日本军舰造成了损伤。之后,北洋海军遭受腹背夹击,逐渐陷入了对其不利的局势。黄海海战历时近5个小时,北洋水师损失“致远”“经远”“超勇”“扬威”“广甲”5艘军舰,“来远”受重伤,阵亡4位舰长,死伤官兵约千人左右。日本海军伤亡官兵为298人,多艘战舰重创,但未沉一舰。

黄海海战之后,北洋海军实力大损,丧失了黄海海域制海权。此后,清政府被迫放弃“海守陆攻”的战略,继而李鸿章命令北洋舰队全部驻威海卫实行“避战保船”的方针,退居威海卫。在之后的威海战役中,已经受到重创的北洋海军全军覆没,对甲午战争的后期战局起到重要影响。同时,中日海军在此战中的战术和指挥的实践,对世界近代海军的装备发展及海战理论等,均产生了较大影响。学者戚其章在其《甲午战争史》专著中认为,“在这次海战中,北洋舰队以弱敌强”,并评价“中国广大海军将士不屈不挠、视死如归的爱国主义精神将永远彪炳史册”。

近代的朝鲜处于李氏王朝统治下,自明代起就一直向中国称臣纳贡,是中国的传统属国。朝鲜王国陆地上和中国、俄罗斯接壤,隔海与日本相邻,处在东北亚十字路口般的特殊地理位置上。中国明朝时期,日本关白丰臣秀吉便发动过侵略朝鲜的战争(朝鲜称为壬辰倭乱,中国称万历朝鲜战争)。进入十九世纪,朝鲜王国封闭保守,处于落后蒙昧状态,凭着明治维新日益富强的日本,又将侵略、控制朝鲜视作实现对外扩张计划的重要基础步骤。

自1873年提出旨在征服朝鲜的“征韩论”后,进取朝鲜便成为日本明治政府的重要国策。日本依靠海军军舰“云扬”号在1875年炮击朝鲜江华岛炮台、挑起江华岛事件,进而在1876年逼迫朝鲜签订不平等的《日韩修好条规》,干涉朝鲜内政,从而直接威胁中国和朝鲜间的传统宗藩关系。

1879年,为反制日本,并巩固、强化和朝鲜的宗藩关系,清政府将对朝鲜的管理权从礼部移出,直接交由北洋大臣李鸿章执掌,由其负责中朝宗藩关系,北洋海军则成为执行这一任务的重要军事力量。中国军舰往来于中朝之间,建立、维系海上交通联络和进驻朝鲜通商口岸。1882年7月23日,朝鲜爆发带有反日色彩的“壬午兵变”,日本海军“金刚”“比叡”“日进”“天城”“清辉”等军舰护送陆军前往朝鲜,为防日本借机控制朝鲜,清政府随即海运淮军入朝,平息乱局。事件中,北洋水师统领丁汝昌亲自率“超勇”“扬威”“威远”“登瀛洲”4舰驶抵朝鲜,配合陆军控制局势,中、日双方舰队聚集在仁川,并泊对峙,首次形成双方正面抗衡的局面。1884年,中法战争爆发,日本乘机支持朝鲜亲日派发动武装政变,建立亲日政权,史称甲申事变。事发后,驻朝清军出兵挫败了政变,北洋水师也调派军舰到达朝鲜声援,与日本海军舰船对峙于朝鲜沿海。

1885年,中国北洋海防订造的“定远”“镇远”铁甲舰归国入役,北洋水师在舰船实力上超过日本海军,日本在对朝问题上转而持谨慎态度,朝鲜局势较为平稳。1890年后,慈禧太后懿旨,命令将“海军巨款”如数提出,以购买军火。在颐和园工程建造期间,户部上书禁止海军外购军火,北洋海军失去了申请专项资金用于舰船,导致装备发展停滞,日益难以维持对日本海军的优势地位,北洋大臣李鸿章遂改换对日态度,从原先的强力制压转为怀柔笼络。此后,北洋海军舰队于1891年和1892年曾两次正式访问日本。

十九世纪末,朝鲜全罗道古阜郡发生由东学党(即东学道)教徒全琫准领导的反对“西学”的武装起义,起义军占领郡衙,以古阜郡的白山为根据地,提出“逐灭夷倭”“尽灭权贵”的口号。1894年3月(清光绪二十年),起义军在古阜郡的黄土岘迎战,打败了前来镇压的官军,组织规模进一步扩大。之后,全琫准占领全州,忠清、庆尚两道的东学道徒迅速响应。起义军迅速控制了朝鲜南部三道,并建立了自己的政权机构“执纲所”。随即,朝鲜两湖招讨使洪启薰密奏朝王,提出借外兵助剿。6月3日,朝鲜政府命内务府参议成岐运,携政府照会正式请求中国派兵。

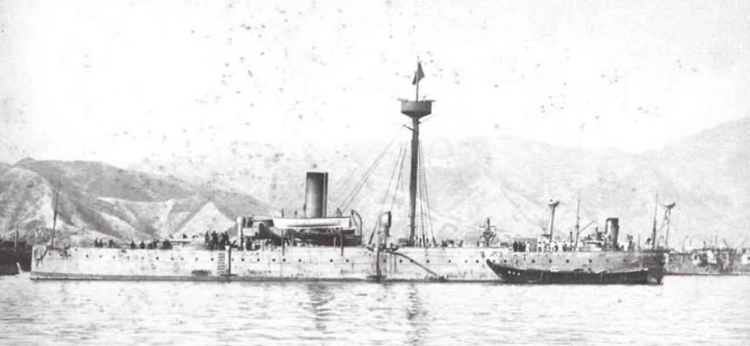

北洋海军的“平远”号近海防御铁甲舰、“操江”号炮舰最先被派驻朝鲜仁川观察局势、保护各国商民。随着起义规模日益扩大,应朝鲜王朝的请求,清政府于6月5日决定派兵进入朝鲜代为镇压,经李鸿章具体调度,清政府先后派军队太原镇总兵聂士成、直隶提督叶志超、总兵夏青云分三批渡海,屯驻牙山的清军人数达2465人。北洋海军也于6月5日当天加派巡洋舰“济远”“扬威”进驻朝鲜。同时,日本驻北京临时代理公使小村寿太郎照会总理衙门,声明根据《天津条约》,日本亦将派兵入朝。

全琫准获悉中日两国出兵的消息后,提出休战条件,并与朝鲜政府于6月11日共同签订了休战协定,即所谓《全州和约》。次日,全琫准率起义军退出全州,撤至淳昌和南原一带。6月16日,日本以保护日本侨民为由,未经朝鲜政府许可,大规模调派海陆军入朝,其陆军混成旅团人数近4000人。中、日两国军舰在朝鲜的西海岸一带形成暗中对峙的状态。与此同时,日本海军除了在朝鲜和北洋海军军舰抗衡,以及护卫运送陆军的运兵船入朝外,还开始扩编常备舰队,增加编入常备舰队的军舰数量。同期,中日两国围绕从朝鲜撤兵问题开始频繁交涉。日本政府否定了中国提出的双方撤军建议。6月21日,日本举行御前会议,决定向朝鲜继续派出第二批部队,并撇开中国而单独胁迫朝鲜政府“改革内政”。

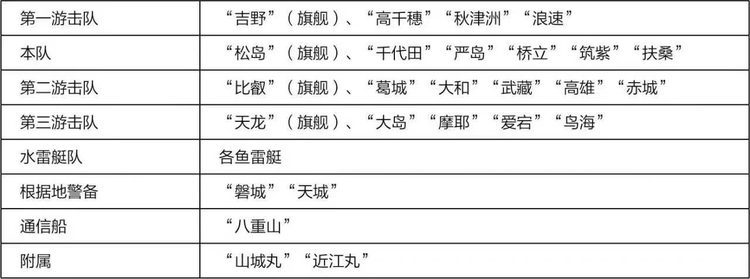

1894年7月14日,日本政府向清政府总理衙门发出照会,宣告谈判破裂。朝鲜局势日趋紧张,清政府运兵增援牙山。7月17日,日本战时大本营正式做出向中国开战的决定,当天,曾任海军大臣的桦山资纪海军中将被委任为海军军令部长。桦山资纪采纳了海军大臣副官山本权兵卫提出的战略,即先集中海军舰船兵力在朝鲜西海岸占据临时根据地,而后和中国北洋海军决战。7月19日,日本海军成立联合舰队,统辖常备舰队和西海舰队,原常备舰队司令长官伊东祐亨兼任联合舰队司令长官,仍然以“松岛”为旗舰。联合舰队内部制定了新的舰船编组模式,将常备舰队中航速较高的军舰“吉野”等被编为第一游击队,由常备舰队司令官坪井航三率领;常备舰队剩余军舰编为本队,由伊东祐亨亲自坐镇;西海舰队则编作联合舰队第二游击队,由西海舰队司令长官相浦纪道统率。

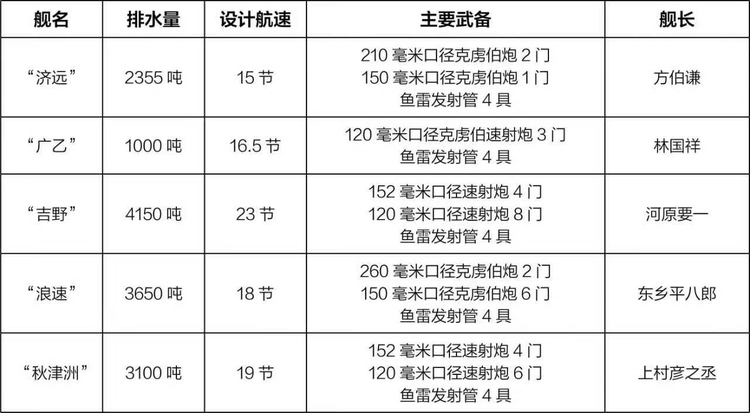

1894年7月20日,日本驻朝鲜公使大鸟圭介向朝鲜王国政府递送最后通牒,要求朝鲜政府必须在7月23日之前,就是否主动和中国断绝外交关系、是否主动宣布驱逐在朝鲜的清军等事项向日本做出明确答复。7月22日早晨,北洋水师提督丁汝昌命“济远”“广乙”“威远”三舰由威海出发,以副将济远管带方伯谦为队长,护卫“爱仁”“飞鲸”等运兵船到牙山,并到大同江一带游巡。当日傍晚,新任海军军令部长桦山资纪亲自赶到佐世保,向联合舰队将校作战前训示。因朝鲜政府未对日本的战争威胁做任何回复,7月23日凌晨零点过后,在朝鲜的日本陆军混成旅团在京城发起武装行动,攻占景福宫,控制朝鲜国王,扶植起傀儡政府。7月25日,日本联合舰队不宣而战,由常备舰队司令坪井航三统领“吉野”“浪速”“秋津洲”舰队在丰岛附近海面对北洋海军“济远”“广乙”实行了袭击,史称“丰岛海战”。此战日本海军取得击沉一艘中国运兵船、俘虏一艘运输舰的战果,获得全胜。中国方面,除“操江”被日军俘虏外,“济远”舰逃离战场,舰上共阵亡13人,受伤27人。8月1日,中、日两国政府各自下诏,互相宣战,甲午战争正式爆发。

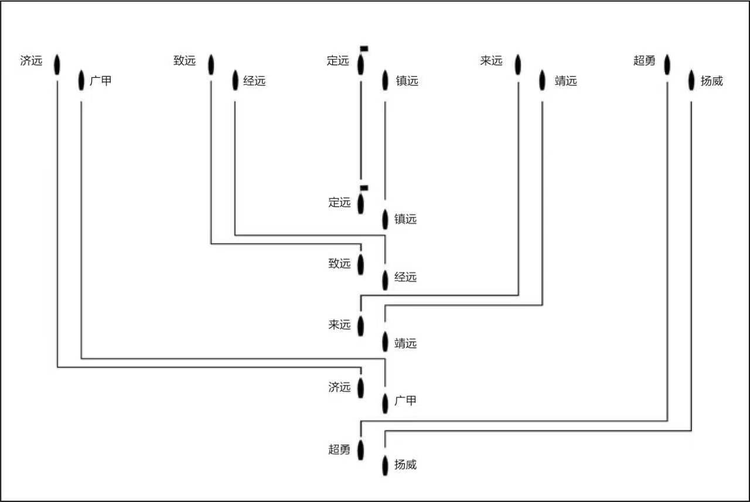

1894年8月9日,丁汝昌奉李鸿章的主动出击电令,从威海出发巡海,共率领“定远”“镇远”“致远”“靖远”“经远”“来远”“平远”“广甲”“广丙”“扬威”,以及鱼雷艇“福龙”“左一”等舰艇,目的地为朝鲜大同江口。次日,日本联合舰队大举进犯威海。8月23日,清政府绕过李鸿章,直接向丁汝昌下达命令,严令北洋海军军舰不得离开渤海湾。之后又颁旨严厉惩罚“巡海不力”的丁汝昌。革去丁汝昌北洋海军提督的职务,暂令戴罪立功,同时任命德国陆军军官汉纳根为北洋海军总查,辅佐丁汝昌。次月,日本重兵包围平壤,平壤清军告急,清政府决定将驻防大连一带的刘盛休所部铭军10营4000多人由海路运往大东沟,再转由陆路赴朝。9月15日午夜,铭军搭乘“新裕”“图南”“镇东”“利运”“海定”5艘运兵船由大连起航,丁汝昌率北洋水师主力护航,其舰队编制为:“定远”“镇远”两铁甲舰;“致远”“靖远”“经远”“来远”“济远”“超勇”“扬威”“平远”8战舰;“广甲”“广丙“2辅助舰;“镇南”“镇中”2炮艇;另鱼雷艇4艘。“定远”为旗舰。

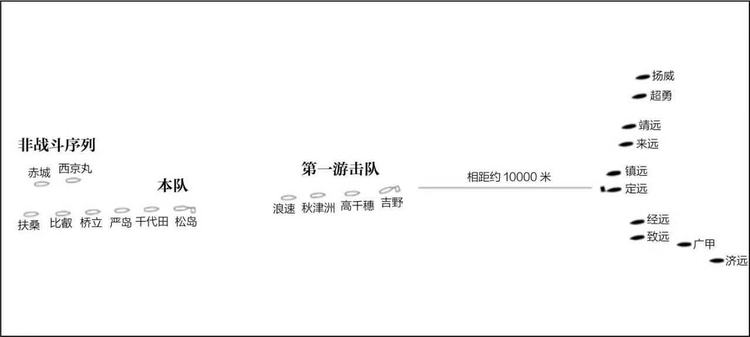

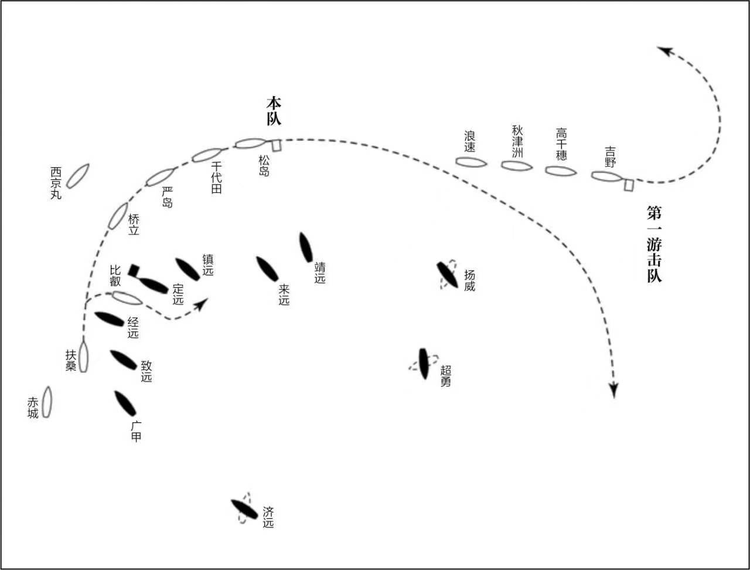

9月16日中午,日本联合舰队司令长官伊东祐亨在停泊于朝鲜西海岸小乳纛岬锚地的“松岛”舰上部署巡海行动。舰群于下午5时离开朝鲜小乳纛岬锚地,开始实施黄渤海巡海计划。整个舰队由伊东祐亨亲自率领,其中编有常备舰队司令官坪井航三少将指挥的第一游击队“吉野”“高千穗”“秋津洲”“浪速”4舰,以及本队的“松岛”“千代田”“严岛”“桥立”“扶桑”“比叡”6舰,伊东祐亨带领联合舰队司令部幕僚人员坐镇旗舰“松岛”号。除了这些战斗军舰外,军令部长桦山资纪随舰队督战,选择代用巡洋舰“西京丸”号为座舰,乘“西京丸”和舰队同行。另外,由“赤城”号炮舰执行对岛屿和近岸海域的抵近侦察任务。联合舰队的巡海编队共有军舰12艘,出发时以第一游击队的4艘军舰在前领先开路,充当前哨、先锋,本队的6艘军舰随后航行,“赤城”和“西京丸”在本队军舰的右侧航行,各队均采取纵队阵型。按照联合舰队的黄渤海巡海计划,编队预计在9月17日的中午时分到达中国辽东的黄海小鹿岛海域。

与此同时,北洋舰队护送运兵船抵达大东沟,“海定”“图南”“利运”“新裕”“镇东”5艘运兵船驶入大东沟内,在早已集结的数百艘民船的帮助下,卸载过驳所搭运的4000余名铭军及其军火、辎重和马匹等上岸。北洋海军的蚊子船“镇中”“镇南”以及鱼雷艇“右二”“右三”因为吃水较浅,被派随同商船一起进入大东沟内,协助照料卸载。近海防御铁甲舰“平远”、鱼雷巡洋舰“广丙”和大型鱼雷艇“福龙”“左一”停泊到大东沟的入海口,直接在口门处实施近距离的护卫警戒,把守住大东沟口。剩下的“定远”等10艘北洋海军主力军舰则在大东沟口西南10海里处的黄海深水海域(位于大鹿岛和大东沟口海域之间的中间点),以双列纵队的队形停泊,负责大东沟海域的外围警戒。铭军连夜上岸,但此时平壤已经失守,铭军无法起到应援作用。

9月17日清晨5时45分,由朝鲜小乳纛岬锚地出发的日本海军联合舰队编队到达了其黄渤海巡海计划中的第一个目标点,即黄海海洋岛附近。6时58分,“赤城”奉伊东祐亨的命令驶近海洋岛,深入到海洋岛西侧的天然避风海湾彖登嶴(现代称太平湾)内侦察,没有发现中国军舰、运兵船的踪迹。7时,日军从海洋岛的北端驶离海洋岛海域,改航向为东北1/4东,朝着巡海计划的下一个目标点大鹿岛方向航行。10时30分,中日双方在大鹿岛海域几乎同时发现敌情。11时35分,伊东祐亨从“松岛”舰向本队军舰发出旗语命令,采取以单舰为作战单位的单纵阵。11时45分,丁汝昌在“定远”舰上向驻泊在外海警戒的北洋海军10艘主力舰下达旗语命令,预备迎敌。正午12时,双方瞭望哨明确辨识出对方主力,皆进入战斗状态。

名称 | 火炮/门 | 鱼雷发射 管/架 | 总排水量/吨 | 总兵力/人 | 平均航速/节 |

北洋水师 | 195 | 556 | 32100 | 2126 | 10.2 |

日本联合舰队 | 268 | 568 | 40840 | 3916 | 14.5 |

以上参考资料来源: | |||||

日军

第一游击队舰名 | 舰长 | 排水量/吨 | 速度/节 | 主炮/门 |

“吉野” | 河源要一 | 4216 | 22.5 | 150mm速射炮x 4 |

“高千穗” | 野村贞 | 3709 | 18 | 260mm x2 |

“秋津洲” | 上村彦之丞 | 3150 | 19 | 150mm速射炮 x4 |

“浪速” | 东乡平八郎 | 3709 | 18 | 260mm×2 |

以上参考资料来源: | ||||

舰名 | 舰长 | 排水量/吨 | 速度/节 | 主炮/门 |

“松岛”旗舰 | 尾本知道 | 4278 | 16 | 320mm x1 |

“千代田” | 内田正敏 | 2439 | 19 | 120mm速射炮 x1 |

“严岛” | 横尾道昱 | 4278 | 16 | 320mmx1 |

以上参考资料来源: | ||||

舰名 | 馄长 | 排水量/吨 | 速度/节 | 主炮/门 |

“桥立” | 日高壮之丞 | 4278 | 16 | 320mm x1 |

“比睿” | 樱井规矩之左 右 | 2284 | 13.2 | 170mm x2 |

“扶桑” | 新井有贡 | 3777 | 13 | 280mm x2 |

以上参考资料来源: | ||||

舰名 | 舰长 | 排水量/吨 | 速度/节 | 主炮/门 |

“西京丸” | 鹿野勇之进 | 4100 | 15 | 120mm |

“赤城” | 坂元八太郎 | 622 | 10.25 | 120mm |

以上参考资料来源: | ||||

北洋海军

舰名 | 舰长(管带) | 排水量/吨 | 速度/节 | 主炮/门 |

“定远”旗舰 | 刘步蟾 | 7335 | 14.5 | 305mm x4 |

“镇远” | 林泰曾 | 7335 | 14.5 | 305mm x4 |

“经远” | 林永升 | 2900 | 15.5 | 210mm x2 |

“来远” | 邱宝仁 | 2900 | 15.5 | 210mmx2 |

“致远” | 邓世昌 | 2300 | 18 | 210mmx3 |

“靖远” | 叶祖珪 | 2300 | 18 | 210mmx3 |

“济远” | 方伯谦 | 2300 | 15 | 210mm x2 |

“平远” | 李和 | 2100 | 14.5 | 260mm x1 |

“超勇” | 黄建勋 | 1350 | 15 | 250mmx2 |

“扬威” | 林履中 | 1350 | 15 | 250mmx2 |

“广甲” | 吴敬荣 | 1296 | 15 | 150mm x2 |

“广丙” | 程壁光 | 1000 | 17 | 120mm x3 |

以上参考资料来源: | ||||

军力差距

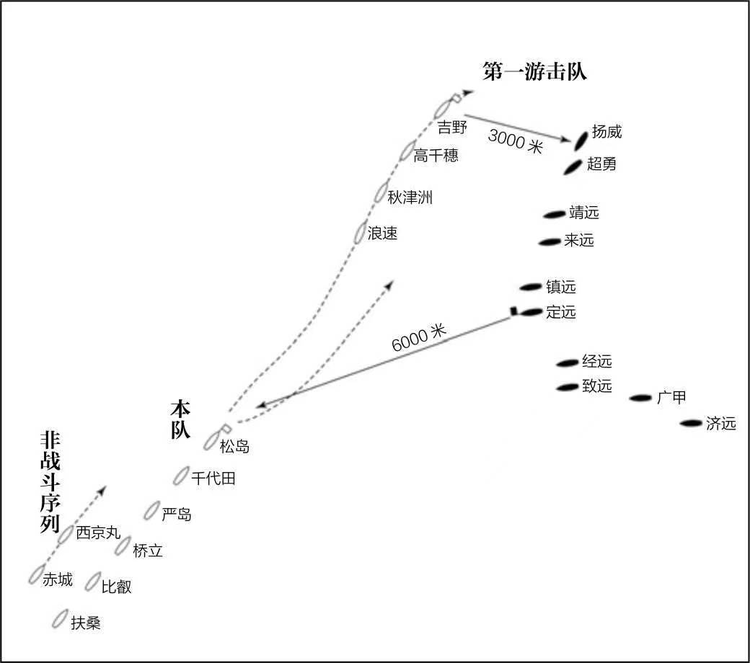

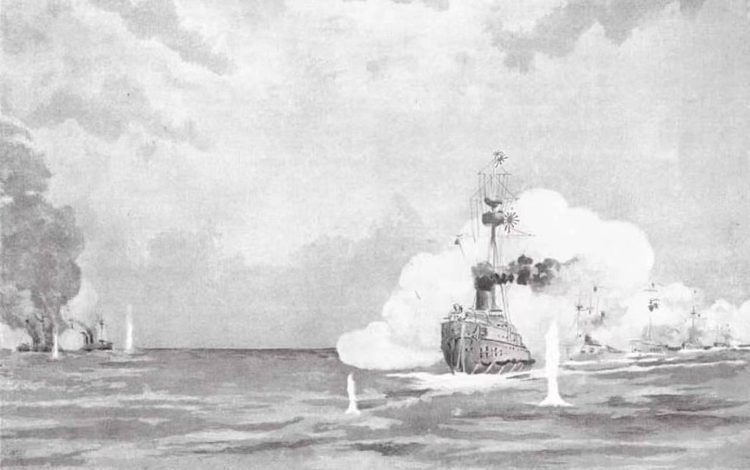

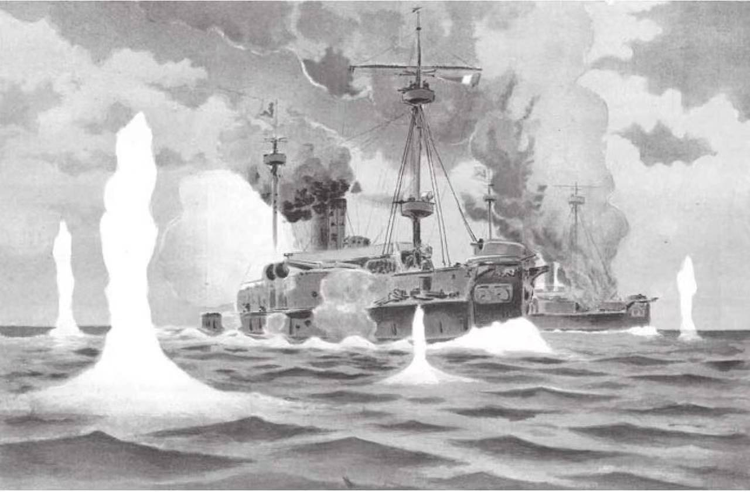

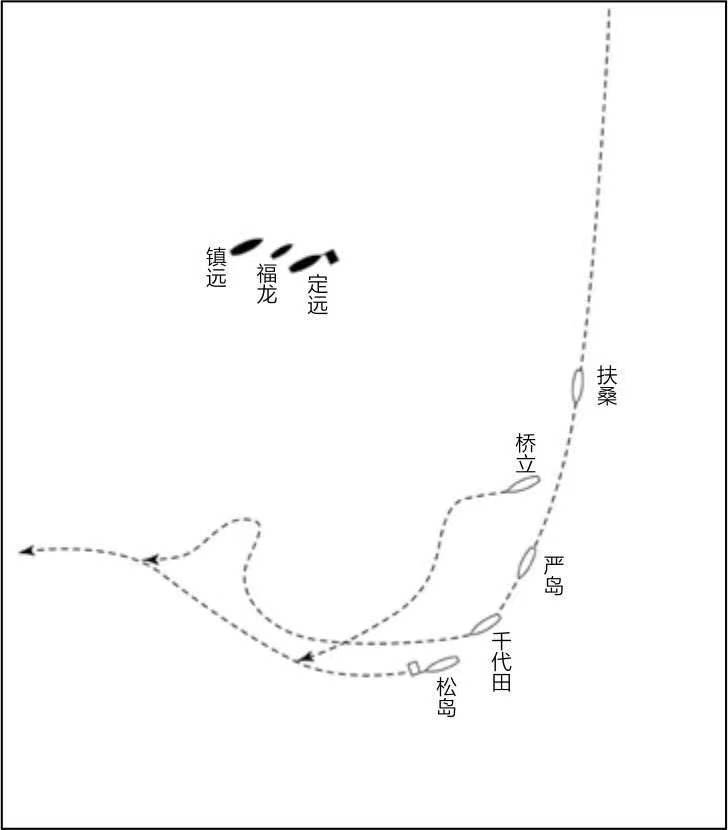

12时5分过后,原本以双列纵队排列的北洋海军10艘主力舰以5节的编队航速前行,航行过程中“定远”舰舰长刘步蟾选定由双列纵队变化为夹缝雁行阵(“行”读“杭”音)。12时18分,伊东祐亨从“松岛”舰发出旗语命令“攻击右翼之敌”,即首先进攻右侧的北洋海军主力舰队。12时48分,中、日双方舰队的距离缩短至约6000米,“定远”舰刘步蟾下令开火射击。以旗舰“定远”号的这一举动为号令,北洋海军其他各舰陆续开火,中日黄海大海战就此打响。北洋海军的第一轮射击并没有获得命中战果。12时52分,日军旗舰“松岛”号率先以主甲板下的右舷120毫米口径速射炮向北洋海军旗舰“定远”开火射击。受此影响,本队的“严岛”舰在与北洋海军军舰相距5000米时也提前开火射击,其余军舰也都相继开火。12时55分,接近北洋海军右翼末端的第一游击队领队舰“吉野”,测得自身与北洋海军“超勇”“扬威”二舰之间的距离已经缩短到3000米,遂立刻以密布右舷的速射炮、机关炮猛烈攻击这两艘北洋海军的弱舰。“高千穗”“秋津洲”“浪速”随后也依次开火。

北洋海军舰船的装备及其采用的夹缝雁行阵阵型和乱战战法,不利于和日本海军进行炮火对抗,由于编队航速过慢,无法在短时间内接近、突入日本舰队的纵队,同时己方右翼的弱舰受到敌军的威胁,北洋海军被迫首先开火,就此陷入炮战困境。北洋海军第一时间投入作战的10艘主力军舰,共装备有100毫米以上口径的火炮44门,其中射速缓慢的旧式炮共40门,仅有“广甲”舰装备的4门105毫米口径克虏伯炮可能是新式速射炮。相比之下,日本联合舰队第一时间投入作战的主力舰也是10艘(非战斗序列的“赤城”“西京丸”不计算在内),共装备100毫米以上口径的火炮101门,其中旧式炮31门,新式速射炮70门,中大口径火炮的数量超过北洋海军一倍以上。除了在火炮的数量、射速上完全处于劣势外,北洋海军参战军舰在弹药效能方面也与日本海军存在着较大差距。

双方混战

下午1时,北洋海军主力与日本联合舰队开始全面炮火对抗,几分钟后,北洋海军右翼末尾的巡洋舰“超勇”“扬威”即接连中弹,被日舰的高威力炮弹压制。“超勇”“扬威”遭到“吉野”猛击,其中“超勇”舰燃起大火,舰体向右严重倾斜,但其坚持继续炮击并命中了“吉野”,“吉野”舰左舷的舷墙等多处被弹片击穿,分队士、少尉浅尾重行和四等水兵牛岛喜太郎当场丧生,另有9人负伤。在此前后的短暂时段里,还有多艘日舰被北洋海军炮火击中。同时,北洋海军横阵中“超勇”“扬威”舰遭到日军第一游击队密集炮轰,旗舰“定远”号被日方军舰的炮火击中,其前桅杆上的信号横桁被打坏,使“定远”失去了传达旗语信号的能力,同在飞桥上的丁汝昌、汉纳根、泰勒也受波及负伤,北洋海军的夹缝雁行阵渐渐紊乱。

下午1时14分,北洋海军捕捉机会发动近战突击,旗舰“定远”和一旁的“经远”调整航向,与“比叡”“扶桑”进入混战。交火中,“扶桑”右舷的舷墙中弹,导致海军少尉桥彦三郎、内崎德受伤。下午1时9分,“赤城”在也加入到了战斗中。“赤城”与“经远”舰发生炮战,“赤城”以机关炮猛烈射击,对“经远”舰露天飞桥上的舰员进行压制,随后“经远”接连命中“赤城”,日军分队长佐佐木广胜海军大尉被弹片打伤,海军少尉候补生桥口户次郎战死。下午1时14分之后,北洋海军各舰形成了对“赤城”的尾追之势。邱宝仁指挥的“来远”、邓世昌指挥的“致远”,以及吴敬荣指挥的“广甲”均出现在了“赤城”的后方,开始向“赤城”猛烈开火。下午1时25分,“赤城”舰的飞桥中弹,舰长坂元八郎太和一号机关炮的2名炮手当即毙命,航海长佐藤铁太郎暂时代任舰长,“赤城”舰前部接连中弹。

在下午2时前,“比叡”接近了本队末尾舰“扶桑”,跟随在“扶桑”后方航行。北洋海军“定远”“镇远”“经远”3舰在后尾追不舍,“定远”或“镇远”射出的1枚305毫米直径炮弹直接命中“比叡”,导致该舰共阵亡军医长三宅贞造、大主计石塚铸太等十余人。下午2时15分,参加围追“赤城”的北洋海军军舰“来远”逼近至距“赤城”,再次击中了“赤城”舰的飞桥,代理舰长佐藤铁太郎受伤,舰长一职改由第二分队长松冈修藏代任。此时,北洋海军此时已损失一艘“超勇”舰,而“来远”也在追击“赤城”时被其击中,攻势大挫,“赤城”趁机逃离追击。下午2时22分,北洋海军“定远”“镇远”“经远”等舰开始突击“西京丸”,交火中“西京丸”中弹,“西京丸”随即寻机逃离追击。至此,日本联合舰队中,除“西京丸”“赤城”“比叡”三舰在攻击中受伤较重、脱离了编队外,第一游击队和本队剩余舰船的编队仍大致完整。下午2时35分之后,日本第一游击队开始以左舷炮火攻击北洋海军军舰,与本队一起构成对北洋海军的夹击之势。

进攻“西京丸”

日本海军军令部长桦山资纪乘坐的代用巡洋舰“西京丸”中弹后,寻机摆脱了“定远”等舰的追击。至下午2时40分,和从大东沟赶来的北洋海军军舰“平远”“广丙”及鱼雷艇“福龙”相遇,间距缩短至3000米左右时,北洋海军军舰立刻开火,“西京丸”随后应战。2时55分,“西京丸”与“平远”“广丙”的炮战尚未终了,北洋海军由艇长蔡廷干率领的“福龙”号鱼雷艇突然向“西京丸”发起冲击。下午3时5分,“福龙”逼近至距“西京丸”400米处,用艇艏的发射管连续射出2枚德国制黑头鱼雷,成为整场黄海海战中唯一的一次鱼雷艇攻击。“西京丸”遂以安装在舰艏的120毫米口径速射炮猛轰“福龙”,“福龙”艇坚持逼近作战,同时还以艇上的机关炮向“西京丸”猛烈开火。至下午3时30分“西京丸”退出战场时,中国鱼雷艇终未能击中重伤的“西京丸”。

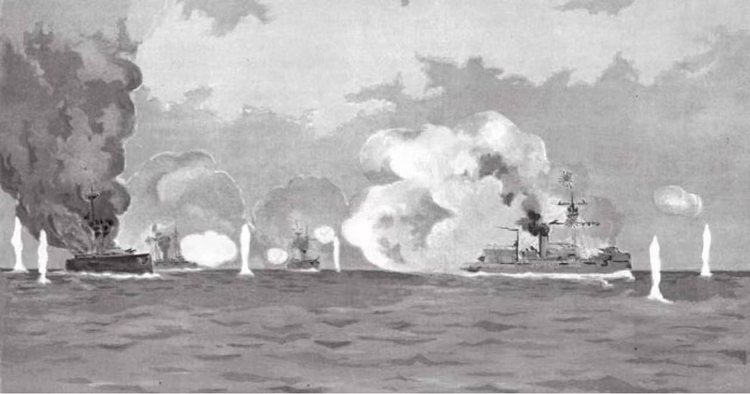

“致远”舰沉没和“松岛”舰受创

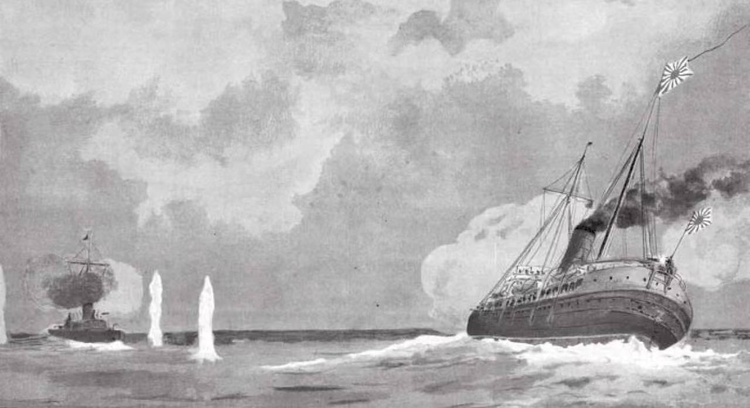

下午2时30分时,向左大回转救援“赤城”的日本第一游击队开始与“致远”“广甲”等舰交火,北洋海军的阵型此时已经变形成一个不规则的纵队,日本第一游击队则和本队形成了对北洋海军的腹背夹击。下午2时46分,“致远”舰中弹起火。交战至日本时间下午3时左右,北洋海军旗舰“定远”的舰艏突然中弹起火,被迫停止射击。同时,舰身已严重倾斜的“致远”舰从“定远”的身旁驶出,冲向日本联合舰队的主力分队——本队,之后“广甲”“经远”“来远”“靖远”等舰也相继驶出。下午3时30分左右,“致远”舰在爆炸声中向右翻沉倾覆,包括管带邓世昌、英籍管轮洋员余锡尔(Purvis)、邓世昌的从弟邓世坤等在内的200余名舰员同时殉国,仅有刘相忠等少量人员被“广甲”及“左一”鱼雷艇救起生还。“致远”舰成为北洋海军在大东沟海战中损失的第二艘军舰。

下午3时26分,几乎在“致远”舰沉没的同时,北洋海军“镇远”舰射出的2枚305毫米口径炮弹同时命中了日本联合舰队的旗舰“松岛”,“松岛”发生爆炸起火,包括志摩清直海军大尉等28名官兵当场死亡,受伤者多达68人(其中22人之后死亡),至下午4时许,“松岛”舰上各处的火灾基本被扑灭。

互有逃离

海战进行到下午2时30分后,日本联合舰队的本队、第一游击队渐渐对北洋海军形成腹背夹击的态势,北洋海军陷入险境,此后“济远”露出动摇迹象,试图前往西北方的浅水区航行躲避。途中“济远”和北洋海军重伤的军舰“扬威”相遇,对困于大火的“扬威”舰,“济远”未作避让,而“扬威”又没能及时躲避,导致“济远”撞击“扬威”。相撞之后,“济远”非但没有设法援助,反而径直离去。“扬威”舰遭遇撞击,伤势进一步恶化,又被日本军舰击中,最终因伤势过重坐沉在战场北侧的浅水区边缘,成为北洋海军在黄海海战中沉没的第三艘军舰。“扬威”舰下沉时,舰长林履中跳海,并且拒绝了部下的救援,沉海自尽。

下午的3时30分过后,“济远”舰未向旗舰做出信号示意,自行转舵向西南方,直接向大连湾方向逃离。之后,原本跟随在“致远”之后随同冲击敌阵的“广甲”“、需灭火自救的“来远”舰和此时舰长林永升已经中弹殉国、帮带等高级军官也多已伤亡的“经远”舰,相继转舵自行退出战场,驶向西北方的浅水区躲避。注意到北洋海军中有部分军舰向战场西侧方向逃离,常备舰队司令官坪井航三率领的日本联合舰队第一游击队自行脱离主战场,开始追击西逃的中国军舰。下午4时左右,战场上的“靖远”“平远”“广丙”也开始退出战斗,驶向了战场的北方乃至东北方向,即大、小鹿岛方向,实施躲避。日本联合舰队方面,重伤的“赤城”舰在战场外围努力抢修伤处,于将近4时重新向主战场驶去。

下午4时16分,往北方大、小鹿岛方向航行的“靖远”升起一组信号旗,原本在向西北西方向航行的同小队军舰“来远”见到信号后,立即转舵向“靖远”舰方向驶去,躲避到小鹿岛附近海域设法灭火自救。此时,往战场西侧追击的日本第一游击队遂将“经远”舰作为首要目标,发起追击。同时,北洋海军的阵型已经彻底溃散,随着第一游击队追击北洋海军的西逃军舰,在原先的主战场上,北洋海军仅剩“定远”“镇远”两艘铁甲舰以及“左一”“福龙”两艘鱼雷艇和日本联合舰队本队的主力军舰相持。在主战场的西侧,日本第一游击队在对北洋海军的“经远”舰进行追击。除此之外,北洋海军的“靖远”“来远”“平远”“广丙”退至战场北方和东北方向暂避并抢修伤处,“济远”舰已经径直向西南方逃远,“广甲”舰则绕到西北方,沿着航道曲折复杂的近岸浅水区逃往大连湾方向。

和北洋海军出现了逃舰的情况相似,日本联合舰队非战斗序列军舰、重伤的“西京丸”舰在退出战场后,未经示意、通知伊东祐亨,自行向朝鲜西海岸的小乳纛岬锚地方向航行远离战场。下午4时20分,“西京丸”在驶离战场的途中遇到扑灭了火灾、正在驶返战场的“比叡”,遂当即命令“比叡”舰调头航行,同往小乳纛岬锚地。此时,日方已有两艘驶离战场的军舰。

日本联合舰队旗舰“松岛”虽然扑灭了舰上的火灾,但因战损导致无法在短时间内恢复战斗力。下午4时7分,根据联合舰队司令长官伊东祐亨的命令,“松岛”舰升信号旗,意为旗舰将不再统一指挥,听凭各舰各自为战。此时,跟随在“松岛”身后在主战场作战的联合舰队本队军舰还有“千代田”“严岛”“桥立”“扶桑”共4艘,继续跟在“松岛”之后航行,以右舷火炮和“定远”“镇远”交战,终至下午4时20分左右驶离“定远”“镇远”两舰,停止了射击。后据“扶桑”号的战斗报告显示,在下午5时3分左右,“定远”“镇远”尽管伤重,竟然还曾尾随日军本队4舰,发起过一段追击。

原本退避到大、小鹿岛的北洋海军“靖远”“来远”舰经过抢修,在下午4时30分之后控制住了伤情。因为见到“定远”“镇远”舰都有着火迹象,经“靖远”舰帮带刘冠雄提议,“靖远”舰管带叶祖珪指挥军舰率先重返主战场,并在“靖远”舰上升起示意集合的队长旗。火灾尚未完全扑灭的“来远”,以及附近的“平远”“广丙”和鱼雷艇“福龙”等随同航行,一起向“定远”“镇远”聚拢,原在大东沟内的“镇中”“镇南”蚊子船和另外两艘鱼雷艇也在此时赶到加入队伍。日本第一游击队遂将“经远”当从大、小鹿岛方向驶来的“靖远”等舰在下午5时10分左右回到“定远”“镇远”身边时,日本本队4舰已经转舵离去,驶向旗舰“松岛”。北洋海军遂以“定远”舰为首,将“镇远”“靖远”“来远”“平远”“广丙”6舰以及蚊子船、鱼雷艇等排列为单纵队,尾随其后进行追踪航行,意在追击。双方形成了联合舰队本队在前,北洋海军主力在侧后的平行、同向航行的态势。与此同时,之前被日本第一游击队追击的“经远”舰中弹后,于下午5时39分在庄河虾老石海域完全沉没,成为北洋海军在黄海海战中第四艘战沉的军舰。至此,历时近5个小时的黄海大海战,事实上就此落幕。

1894年9月17日傍晚5时45分,日本联合舰队旗舰“松岛”向处在西北方的第一游击队发出旗语号令,要求第一游击队向本队靠拢。常备舰队司令坪井航三遂率领第一游击队朝位于自己东南方的本队驶去。此时,坪井航三并不知道逃往大鹿岛一带的“来远”“靖远”等中国军舰,早已返回战场和“定远”会合,正在和本队以相同的航向驶往西南方。下午5时50分,黄海海战中遭到重创、舰长阵亡的“赤城”舰在控制住伤情后,追赶上了本队。入夜后的6时30分,第一游击队也接近了本队,跟随在本队之后航行,参加黄海海战的日本联合舰队除了“西京丸”“比叡”自行逃离外,其余军舰皆集合在一起。此战日本海军未损失一艘军舰,只是“松岛”“赤城”“西京丸”“比叡”4舰被重创。

晚上6时45分,伊东祐亨下令舰队停止航行并解除战斗状态,从“松岛”舰开始,联合舰队各舰纷纷减速停航,在桅杆的军舰旗也都被降下。晚上7时过后,伊东祐亨率领联合舰队司令部幕僚人员乘坐小艇离开了重伤的“松岛”舰,转登与“松岛”同型的“桥立”舰,将“桥立”作为旗舰,“松岛”则在晚上7时15分被命令只身返回本土修理。晚上8时5分,在“桥立”舰安顿完毕的伊东祐亨命令联合舰队重新起航,不过此时对航向进行了调整,由原先的西南改为东南,即威海方向,同时“桥立”舰燃放信号火箭,示意各舰做好防鱼雷艇的警戒工作。晚上8时45分,日本联合舰队将编队航速改为10节,航向威海。9月19日早晨8时过后,日本联合舰队第一游击队、本队各舰陆续抵达小乳纛岬临时锚地,随后联合舰队第二游击队也赶到小乳纛岬锚地与之会合。黄海海战后,由于受损并不严重,日军联合舰队各舰进行了高效维修,于9月22日入夜就完成了各舰的修理。

由“定远”舰率领的北洋海军主力舰队从9月17日下午5时10分开始尾随日本联合舰队本队,在斜后方远远地平行航行。晚上8时以后,随着日本联合舰队转向南方,日本军舰逐渐淡出北洋海军的视线范围。北洋海军舰船则继续保持着西南航向,将航行的目标定为旅顺口。9月18日凌晨3时30分,逃离黄海海战战场的北洋海军“济远”舰,此时最先回到旅顺口。旅顺基地的最高负责人、旅顺船坞工程总办龚照玙根据“济远”舰舰长方伯谦叙述的战事情况,立刻于当天的卯时(清晨5时至7时之间)给北洋大臣李鸿章发去电报。李鸿章接获军情后,立即于辰时(清晨7时至上午9时)电报北京,通过总理各国事务衙门向清政府中央做出汇报。至中午11时30分,从大东沟战场返航的“定远”等北洋海军舰艇全部进入旅顺口内。

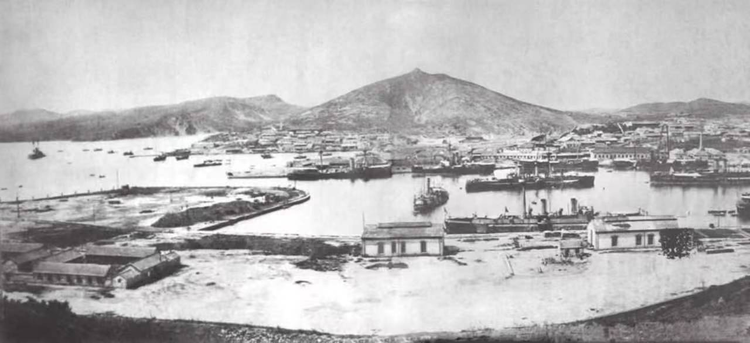

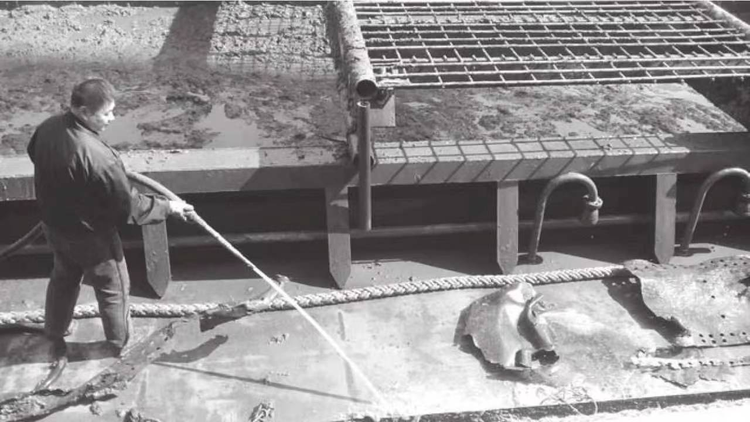

黄海海战,致使北洋海军实力遭受重挫。之后在旅顺维修进度表明,北洋海军主力战舰事实上一个月内无法恢复巡海,近两个月内无法恢复舰队决战的能力(兵舰数量不足、维修未完竣、弹药补给、燃煤补给、人员补充等原因)。而与此同时,随着日军花园口的登陆,金州、大连湾的战事陆续吃紧,旅顺形势可危。由于日军的逼近,旅顺基地人心浮动,船坞工匠的大量逃亡,使北洋海军的舰船维修工作几近停滞。鉴于北洋舰队的惨烈损失和旅顺维修进度缓慢的实际,黄海制海权已牢牢为日军所掌握,日本海军遂把防御本土的军舰也投入朝鲜西海岸执行作战任务。日本大本营下令从9月21日开始组建第二军,在日本联合舰队的支持下,用于辽东半岛登陆战及袭取金州、大连湾、旅顺的作战任务。由于朝鲜战场战事不利,黄海海战前,旅顺、大连防务中坚力量毅军、铭军先后调走。1894年11月7日夜间,丁汝昌率领包括“定远”“镇远”“来远”在内的海军大队也随之被迫撤离旅顺,此后,北洋海军再未回到旅顺港内。

黄海海战中,日本方面,其联合舰队共有“松岛”“比叡”“赤城”“西京丸”4舰遭受重伤,没有任何军舰沉没,伤亡官兵为298人。北洋海军方面,其额定编制人数为3145人(含蚊子船及鱼雷艇和练勇学堂部队人员),主力作战军舰有13艘(包括不在编军舰)。9月22日,北洋海军向李鸿章呈报海战详细战况,最终确认沉没主力军舰4艘(“超勇”“扬威”“致远”“经远”),搁浅军舰1艘(“广甲”),重伤军舰3艘,共阵亡4位舰长,分别是“超勇”管带黄建勋、“经远”管带林永升、“致远”管带邓世昌、“扬威”管带林履中。9月23日李鸿章转发清廷军机处寄发上谕,以临阵脱逃罪将方伯谦就地正法,“广甲”管带吴敬荣“革职留营,以观后效”。李鸿章亦于9月24日命令,“济远”管带由丰岛海战幸存的“广乙”管带林国祥继任。

关于人员伤亡统计,战后各方数据并不统一。据当时在山东烟台、威海一带活动的日本间谍宗方小太郎获得的情报,北洋海军在大东沟海战中共阵亡1087人,沉没的“经远”舰上有16人、“扬威”舰上有65人获救生还。而据某些北洋海军洋员的说法,北洋海军此战阵亡1000余人,负伤三四千人。战后,日本海军军令部组织编纂《廿七八年海战史》时,综合各种出处的资料进行分析,推测北洋海军当时参战的12艘大型军舰兵力共计2625人,阵亡714人,负伤以及沉没军舰获救的人员共计243人,其他生存者1668人。

北洋海军,是中国历史上第一支近代意义上真正的舰队。黄海海战中,北洋海军在高层海军战略、指导思想、组织构架、军舰舰速、锅炉性能、火炮数量与性能、火药性能、燃煤质量与数量、维修效率、补给保障体系、陆海协同作战等诸多方面都处于劣势,但仍与日军在黄海大决战激战近五个小时。因黄建勋、邓世昌、林履中皆先后因为舰船沉没而以身殉国的情况,1894年10月5日(光绪廿年九月初七日),李鸿章在给清廷中枢上书的《海军惩劝章程片》中,转呈丁汝昌的奏请,提出修订《北洋海军章程》,从规章制度上杜绝轻生取义的事情再发生。但此举并未起到应有的作用,在之后威海卫保卫战中,北洋海军提督丁汝昌、“定远”管带刘步蟾、“镇远”管带林泰曾、“镇远”代理管带杨用霖等高级军官均自杀身亡,北洋海军精英人才凋零殆尽。

黄海海战之后,北洋海军实力大损,丧失了黄海海域制海权。此后,清政府被迫放弃“海守陆攻”的战略,继而李鸿章命令北洋舰队全部驻威海卫实行“避战保船”的方针,退居威海。在之后的威海战役中,已经受到重创的北洋海军全军覆没。北洋军全军覆灭导致洋务派在中央再无发言权,朝廷大权再落满族贵族手中;中国的发展方向由先前的“洋务兴国”这样的君主政体下的官僚资本主义政体转为保守的半殖民半封建政体。威海卫战役失败后,清政府加快寻求议和的进程。而日本联合舰队在黄海海战中取得胜利后,控制了制海权。日军之后攻占辽东半岛,进而占领全东北,然后以东北作为根据地,南下直隶平原与清军决战。1895年4月17日,李鸿章代表清政府与战后在政治上占据了优势地位的日本签订了《马关条约》,中日甲午战争以中国的失败而宣告结束。

中日海军在此战中的战术和指挥的实践,对世界近代海军的装备发展及海战理论等,均产生了较大影响。黄海大海战,为各国海军提供了蒸汽舰队采用机动战术达到成功战例,通过划分兵力把战术上的机动性和获得胜利的可能性结合起来的战术得到各国海军军官研究。同时,速射炮的作用和大口径主炮的重要性也得到重视。战后,各海军强国一方面努力提高铁甲舰的航速,另一方面也在军舰建造中划分出战列舰、快速装甲巡洋舰和小型巡洋舰三个类别,以协调和充实舰队的整体作战能力。黄海海战的战场实践,为世界海军及其装备的发展提供了经验教训,进一步促成19世纪末各国海军作战舰艇的等级划分规范化。

北洋大臣李鸿章在给军机处电报中陈述黄海海战“我等北洋水师,奋勇杀敌,虽失船四艘,但也沉敌三舰”,评价认为“我军奋力迎击,血战逾三时之久,为地球各国海战向来罕有之事。”时任北洋海军总查的洋员汉纳根在海战报告中认为“我舰弹药之不足,如果军械局不是这般无谓的顽固,我军必将击溃日本舰队。”当代日本学者中冢明认为“日本从政府到军队,预先就设想了和中国交战的时机并做了尽可能的准备,在这种情况下才断然出兵。”学者戚其章在其《甲午战争史》专著中认为,“在这次海战中,北洋舰队以弱敌强,鏖战近5小时,重创日舰多艘,将日本舰队击退,使其受到一次沉重的打击”,并评价“中国广大海军将士不屈不挠、视死如归的爱国主义精神将永远彪炳史册”。学者刘洋、韩庆、王大鹏在《甲午黄海海战浅说》一书中评价北洋海军“以劣势装备、低效的作战体系来力斗强敌,其高超的技能与对海军作战的深入理解是载入史册的”。学者在《中日甲午黄海大决战》中评价认为甲午战争中“黄海大东沟海战规模最大,战况最为残酷和激烈,在世界海军史上最为闻名。”学者郭毅生、汤池安在《论甲午黄海大战与中国北洋海军》一文中评价认为“北洋海军最终的失败责任不在于广大海军将士,而应归咎于清政府腐朽统治和李鸿章失败主义的领导。”

黄海海战是中国近代海战史上的重要战役之一,后世学者多有研究。在战略战术研究方面,有学者丁昌明、汤晓嵋撰《舰艏始终对敌是黄海海战中北洋舰队阵型的正确选择》、倪乐雄《中日甲午黄海海战战斗队形与火力再探讨——最糟糕与最合理的怪异组合——“夹缝雁行阵” 》、吴如嵩《谈谈中日甲午黄海海战北洋舰队的战斗队形》等文,对战役经过和结果进行了分析;在对战役胜负缘由方面的研探究,有郭铁桩《试论黄海海战北洋舰队胜负问题》、刘江华、周丹丹《关于黄海海战胜负问题的探讨》、张岩鑫《晚清海战岸防图解析及其军事败因探讨》、潘向明《甲午黄海之役北洋海军缺乏炮弹说质疑——兼论其失利原因问题》等文;在对战役主要人物考究方面,王斧《邓世昌抗倭战黄海》、戚其章《刘步蟾黄海战绩考》《刘步蟾冒功说质疑》、庞嘉咏、何少伟、陈永祥《试论丁汝昌在甲午海战中的过失》、刘申宁《论方伯谦问题》等文,对相关人物争议问题进行了讨论;在对战役的总结及影响方面的论述,有赵承春《中日甲午海战历史教训的思考》、苏小东、马骏杰《试论海军、海战在中日甲午战争中的地位和影响》、张墨《甲午中日海战的历史教训》等文,从多方面进行了阐述。

名称 | 作者 | 出版单位 | 出版时间 |

《甲午海战》(连环画) | 林锴 | 人民美术出版社 | 1977年 |

《甲午战争》 | 陈舜臣 | 重庆出版社 | 2209年 |

《甲午战争史》 | 戚其章 | 上海人民出版社 | 2014年 |

《甲午海战》 | 陈悦 | 中信出版社 | 2014年 |

《中日甲午黄海大决战》 | 陈悦 | 台海出版社 | 2018年 |

《甲午黄海海战浅说》 | 刘洋 韩庆 王大鹏 | 中国民主法制出版社 | 2019年 |

《甲午战争》 | 大谷正(日本) | 社会科学文献出版社 | 2019年 |

名称 | 类型 | 导演 | 上映时间 |

《甲午风云》 | 电影 | 林农 | 1962年 |

《北洋水师》 | 电视剧 | 冯小宁 | 1992年 |

《北洋军覆灭记》 | 纪录片 | 张青山 | 2010年 |

《一八九四·甲午大海战》 | 电影 | 冯小宁 | 2012年 |

《甲午甲午》 | 纪录片 | 中央电视台 | 2014年 |

《北洋海军兴亡史》 | 纪录片 | 陈红 | 2014年 |

《甲午》 | 纪录片 | 胡劲草 | 2015年 |

东学党,自称“东学道”,即后来盛行于朝鲜民间的天道教、侍天教的前身,与当时叫做“西学”的天主教相对抗。

[b]1885年4月18日,中日签订《天津会议专条》(又称《天津条约》或《朝鲜撤兵条约》)。主要内容:中日同时从朝鲜撤兵;将来朝鲜国若有变乱重大事件,中、日两国或一国要派兵,应先互行文知照。这样,日本获得随时可以向朝鲜派兵的特权。后来日本利用此约发动了中日甲午战争。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。