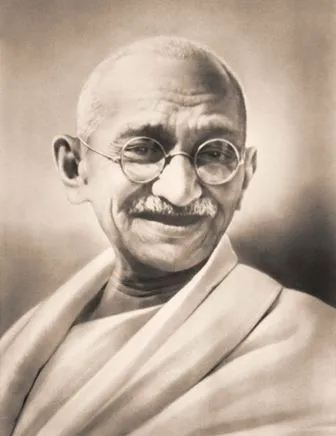

人物生平

早期经历

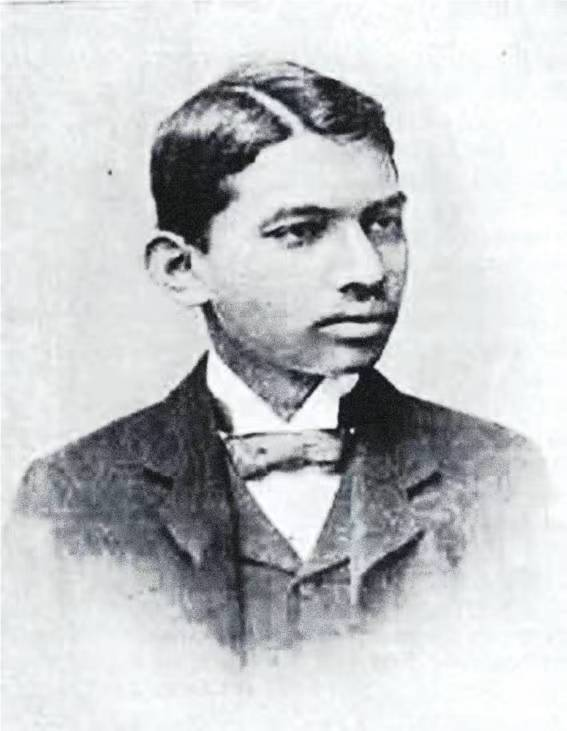

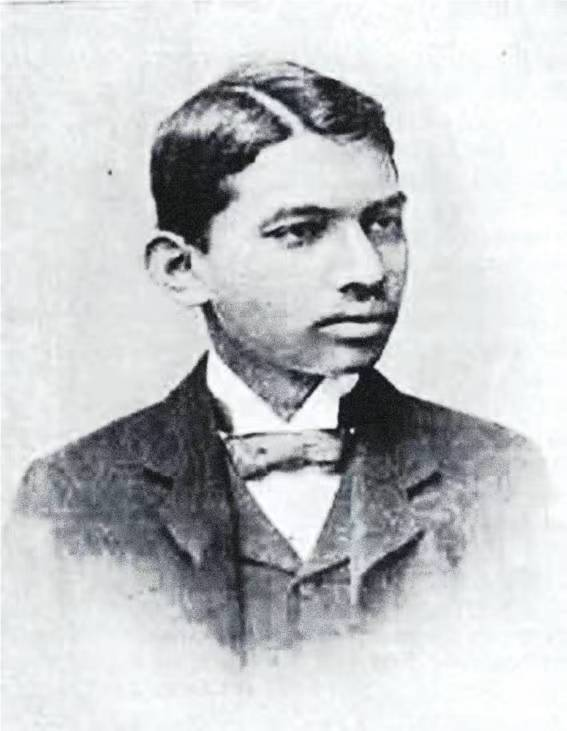

1869年10月2日,甘地生于印度西海岸的波尔班达尔一个官僚兼商人的家庭,从小受到印度教的熏陶。13岁那年,甘地在父母的安排下结婚了。16岁丧父。1888年,远赴英国留学。在英国求学期间,甘地不仅受到西方资产阶级思想影响,也初次接触到了各种宗教、与基督教徒、神智学者以及无神论者的交流。甘地在他们的影响下,悉心研读各种宗教经典和宗教书籍,从中获得了宗教和谐的感悟。1891年在伦敦取得了律师资格。

甘地回国后,在孟买作过律师工作,但是工作没有什么起色。于1893年,他应印度富商之聘,赴南非处理债务纠纷。甘地在南非工作了21年,成为了一位宗教的政治家,以及非暴力抵抗的坚强斗士。在此期间,甘地在拉斯金、梭罗等人的思想影响下,先后建立“凤凰新村”(1904)和“托尔斯泰农场”(1910),来进行宗教道德实验,培养和锻炼非暴力抵抗斗士,为未来的非暴力抵抗运动提供了榜样。还创办《印度舆论》周刊,亲自编写《向南非的英国人呼吁》《印度人的选举权》等著述,阐述自己的思想。甘地组织政治团体(纳塔尔印度人大会)等,发起印度侨民地位的斗争。这一斗争可以分为2个阶段:第一个阶段主要是“消极抵抗”(1893—1906),拟定和提交请愿书,发动印度侨民签名请愿;第二个阶段是“非暴力抵抗”,即“萨提亚格拉哈”(1906—1914),反对一系列针对印度人的种族歧视规定。这场“萨提亚格拉哈”运动持续了8年之久,最终以甘地的胜利结束,废除了种族歧视规定。

中期经历

第一次世界大战期间,甘地曾在农村招募志愿兵和组织担架队支持英国。1915年初,甘地从南非回到印度,周游印度各地,了解情况,组织“坚持真理”运动,在阿默达巴德创办“真理修道院”,为开展非暴力运动作了组织准备。

1919年,领导印度人民反对《罗拉特法》的斗争,支持穆斯林基拉法特运动。甘地提出了“不合作”的主张。1920年,国大党召开特别会议正式通过了不合作运动的决议。1920年12月在国大党那格浦尔年会上通过了甘地的提议,不合作运动从此在印度各地展开了。甘地成为了印度国民大会党的领袖。1921年,50万工人进行罢工,运动进入了高潮。1922年,示威群众开始出现超乎非暴力的行动,因此,甘地突然宣布停止不合作运动。然而,甘地的退让并没有获得英国人的同情。在1922年3月,距巴多利决议宣布仅一个月,英政府逮捕了甘地,经审讯后判刑六年。1924年甘地在狱中患急性盲肠炎,获准狱外就医。2月5日,殖民政府宣布提前释放甘地。

食盐进军

1930年,英国殖民当局制定《食盐专营法》,大幅度提高食盐的价格和税收。甘地开展了“食盐进军”的斗争。

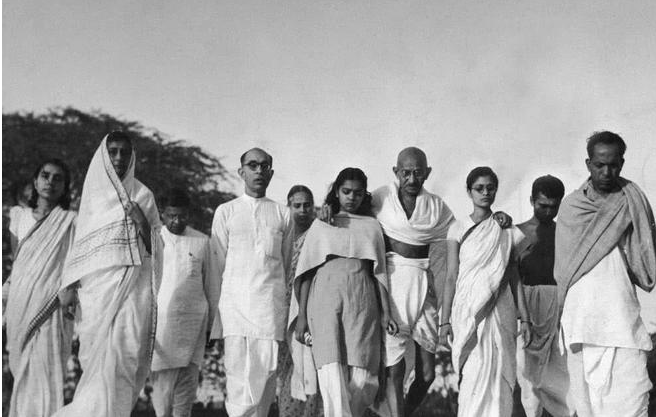

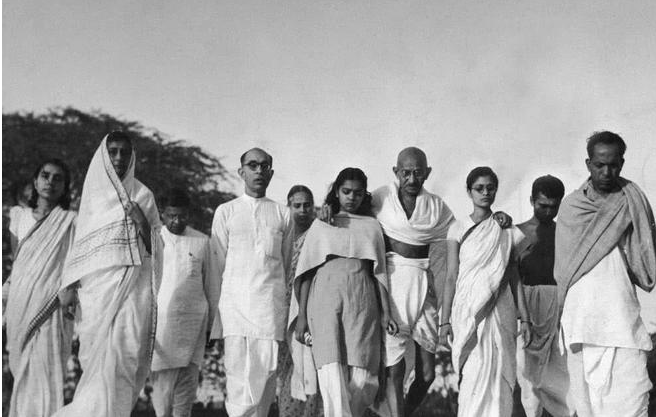

甘地号召印度人民起来反抗,教大家用海水煮盐,自己制作食盐,来抵制英国殖民政府对食盐的垄断。甘地当时已经60多岁了,仍然和广大人民群众一起,从印度北部的一座寺院出发,向南部海边步行前进。一路上甘地毫不退缩,一直带领着煮盐队伍向前进发,还不断地向沿途的居民进行宣传,发表各种演说,号召人民抵制英国殖民政府的垄断。经历将近一个月的跋涉,甘地带领的队伍终于到达了海边,此时加入进来的群众已有上千人。此时,在印度全国范围内,为了反对英国的殖民统治,工人们举行罢工,学生们开始罢课,人们纷纷走上街头参与到游行示威的队伍中。殖民当局对这种状况始料不及。于是就逮捕了甘地和国大党的其他重要领导人。殖民当局还下令要对国大党进行取缔。

1931年,甘地入狱将近一年被释放出来了,取缔国大党的命令也被英国当局撤消,英国殖民当局派代表和甘地进行谈判,最终达成了协议,签订了《甘地—艾尔文协定》。1934年5月,国大党再一次宣布无条件终止不合作运动。

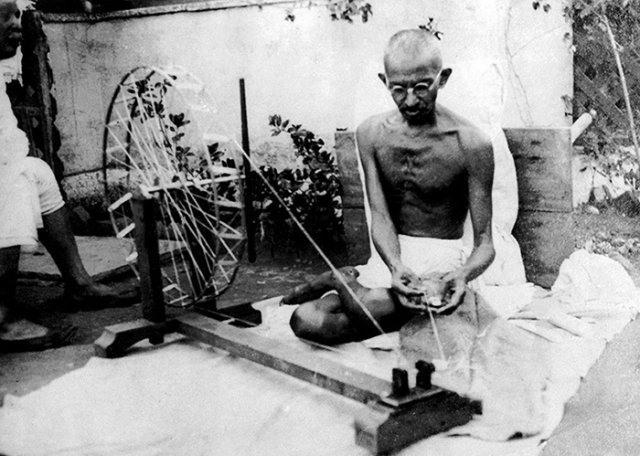

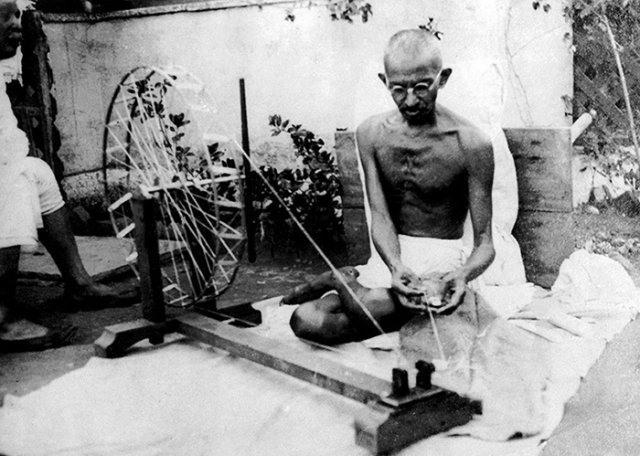

由于甘地不愿在有关印度完全独立的问题上做出任何让步,1934年,辞去了国大党领袖的职位。从此,甘地居住在中印度塞瓦格兰农村,专事“建设纲领”工作,推广手纺土布,发展乡村工业,开展农村教育和提倡讲究卫生。同时致力于“哈里詹”(意为“上帝之子”)运动,反对歧视贱民,主张妇女解放与印度教徒和伊斯兰教徒的团结。

印度独立

第二次世界大战期间,甘地积极投身于政治活动。1942年7月6日至4日,国大党工作委员会在瓦尔达召开会议,接受了甘地的决定,通过了《退出印度决议》。瓦尔达会议后,国大党给伦敦发出最后通牒,限英国政府24天之内,在《退出印度决议》基础上与国大党达成政治协议。1942年8月8日甘地发动了要求英国“退出印度”的运动,要求立即独立。然而,在8月9日,英国殖民政府突然逮捕国大党领导人,甘地等主要领导人被捕。印度独立运动爆发。

第一阶段,1942年8月9日至1942年8月中旬。在这一阶段中,运动的形式有总罢业、游行、示威、集会;运动的地区限于城市和工厂;基本上是自发的,受到转入地下的国大党下层领导人的指导。印度各大城市几乎都爆发了抵抗英货、商店和市场罢市、学生罢课、工人罢工、示威游行等,抗议政府逮捕民族领导人。

第二阶段,1942年8月中旬至9月末。这一阶段中,运动的领导权转入到青年、学生手中,将革命的火种带到了农村;随着运动在农村的传播,暴力事件也随之发生。各地民众的目标基本上是不危及生命的。在对交通设备和政府财产有着大量的破坏中,会留心避免伤害人命。然而,在被警察行动(鞭笞、催泪弹、枪击)激怒的情况下,民众也采取无情的行动来进行回击。

第三阶段,1942年9月末至1944年5月。开始对人身以及政府财产和交通设施进行武装攻击。甘地在狱中得知外边的暴力斗争情况,为了抗议当时的做法,甘地宣布从1943年2月10日起,在浦那狱中绝食21天。甘地绝食引起印度全国人民的忧虑,到处发生游行集会,要求释放甘地的呼声响遍全国。1944年5月6日,甘地因健康原因从监狱中获释。历时近两年的“退出印度”运动画上了句号。

1944年9月,就印度前途问题,同穆斯林联盟领袖M.A.真纳举行秘密通信会谈,后因双方各执己见,会谈破裂,分歧加深。此后教派冲突事件愈演愈烈。1947年8月15日,印度终于脱离英国的统治,成立印度共和国。此后,甘地的许多追随者开始尊称他为“圣雄”(Mahatma)。

遇刺去世

英国殖民当局虽然同意印度独立,但是提出了“蒙巴顿方案”,实行“印巴分治”。“印巴分治”引发印度教教徒和穆斯林的宗教仇杀,独立给印度带来了严重的混乱。甘地以自己崇高的威望与绝食,感动了印度教教徒和穆斯林,平息了各地大规模的教派仇杀。但是,在1948年1月30日,甘地在一次调解教派纷争的活动中被一名极端分子开枪暗杀,离开人世,终年79岁。甘地在个人生活上奉行禁欲和苦行。在反英斗争中,先后绝食17次。“坚持真理”和“非暴力不合作”是甘地思想的核心。

思想主张

宗教

道德宗教是比现存的传统宗教更高一级的宗教。是利用传统宗教的形式,除去谬误的成份,发展成各传统教所宣扬的道德,使其达到完善的宗教。甘地认为,只有清除印度教非理性的成份,才能称为道德宗教。实践上,甘地把自己的宗教理论与道德宗教联系起来,虽然是在传统印度教的基础上建立起来,并借用印度教的形式来表述,但在内容上他所宣传的则是一种道德宗教。以苦行为核心的伦理道德观是甘地宗教思想体系的重要组成部分。一般是指对两性关系的节制或对生殖器官的生理控制。是实行非暴力、坚持真理的人,必须具备的前提条件。

哲学

甘地哲学思想的基础是真理和非暴力原则。

早年时,甘地认为“神就是真理” ,经过长期的摸索和体验后,又认为“真理就是神 ” 。从而神的概念是甘地哲学的核心,也是甘地毕生追求的最高目标。甘地将 ’神就是真理” 改为“真理就是神”,进一步强调了各宗教的一致性,有助于各个宗教向道德宗教转化。在印度争取民族独立的政治斗争中,有利于团结不同种姓、不同民族和不同宗教信仰的人,将他们统一到民族主义的斗争旗帜下共同反对帝国主义和殖民主义。

非暴力原则,甘地认为,非暴力是和真理交帜在一起的,如同一个硬币的两个方面,非暴力是手段,真理是目的。甘地宣称把非暴力原则解释为“对生命的族类的无害”,只是一种最普通和消极的了解,还包含着积极的意义。

政治

甘地政治思想的核心,是资产阶级的法制观念。在现实斗争中,甘地根据资产阶级的法制观念,从资产阶级的利益,利用资产阶级民主,合法地宣传群众、组织群众,带领群众进行合法的斗争,以求通过合法的谈判,取得合法的独立。甘地认为,未来印度应该,崇尚资产阶民主、讲求资产阶级法制,发展民族经济,执行独立的和平外交政策,保留适当军备,发展对外贸易。未来社会不允许专制主义和非法现象存在。

经济

甘地思想在经济方面的独特之处,表现在农村经济模式上。特点是:以小农家庭村社为最基本生产单位;农业与手工业于一体的生产结构;保持农村经济与城市大工业的平衡:维护道德精神与物质生活的和谐。尤为独特的是农村经济与道德观之间关系的构思与实践。

非暴力

非暴力—爱。甘地的非暴力概念包含两个方面:积极的方面—爱,消极的方面—不害,前者包括后者,代表着非暴力的本质。甘地使用非暴力概念阐述宗教思想时,主要强调的是非暴力的积极方面。

要点:非暴力是人类的基本法则,并且无限大于和超越于野暴力;凡对于爱之神明没有热烈信心的人,最后也是无法适用于非暴力的;非暴力可以对一个人的自尊心和荣誉感作充分的保护。非暴力由于本身的特性,对于不义所得或不道德行为是无助的;实行非暴力的个人或国家都要准备除荣誉以外不惜牺牲一切。因此,和为了本身的利益明目张胆地建立在武力基础上的现代帝国主义不相容的;非暴力是一种大家都能同样发挥的力量,只要他们对爱之神明有热烈的信心,就会对所有人类产生同样的爱。如果对个人是最善的法则,而对人类大众则是不善的法则,那是绝大的错误。

甘地认为,非暴力是人类的基本法则,是人们必须遵循的行动准则,但是在某种情况下,为了正当的目的,也是可以采用暴力的。

基本特征

坚持印度教传统。甘地的宗教思想植根于印度教土壤之中,是在印度教的思想基础上形成的。甘地的宗教改革主张相对保守,在实践上没有脱离传统印度教,而是以简单的宗教信条来代替复杂的哲理,使宗教理论通俗易懂。

宗教道德化。甘地的宗教思想中,伦理道德是宗教的核心。甘地把宗教与道德紧密联系起来,使宗教能够解决社会的实际问题,使世俗问题宗教化,宗教问题世俗化,为其建立真理社会奠定理论基础。

世俗政治化。甘地把宗教与政治联系在一起,主张政治是为宗教服务,政治活动要服从宗教原则。把宗教与印度社会的具体实践结合起来,让现实问题成为宗教活动的主要内容。

神秘主义化。甘地的神秘主义宗教经常借助于一些传统宗教形式,如祈祷、绝食、苦行等等,把这些形式作为证悟真理和神所要进行的自我净化的手段。甘地认为祈祷能够让人获得信心和勇气,是向神表明自己心灵的渴望,从而与神建立联系。绝食是一种自我净化向神祈祷的强化手段。他利用这些传统宗教的修行方式来调整宗教与世俗的关系,以信仰主义来填补宗教理论上的缺陷,使其宗教思想增加了神秘色彩。

生活信条

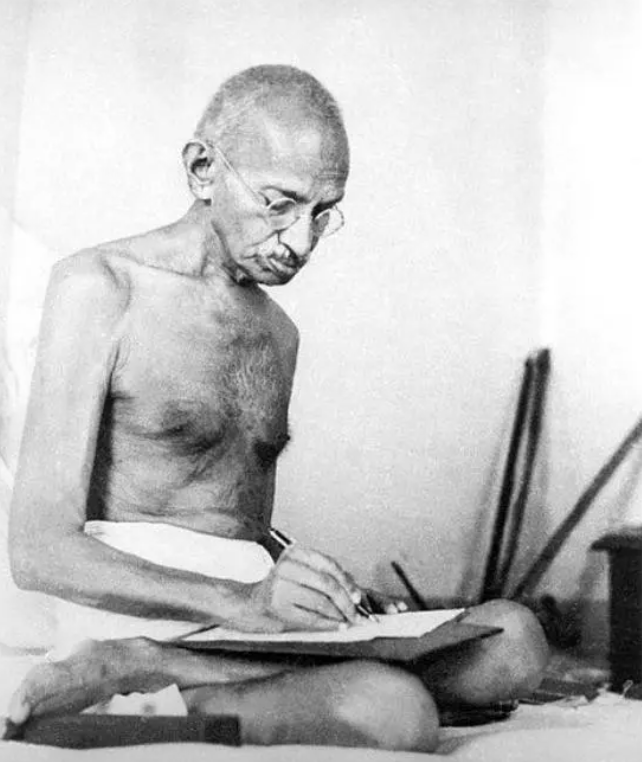

甘地奉行苦行僧式的生活制度包括素食,独身,默想,禁欲。

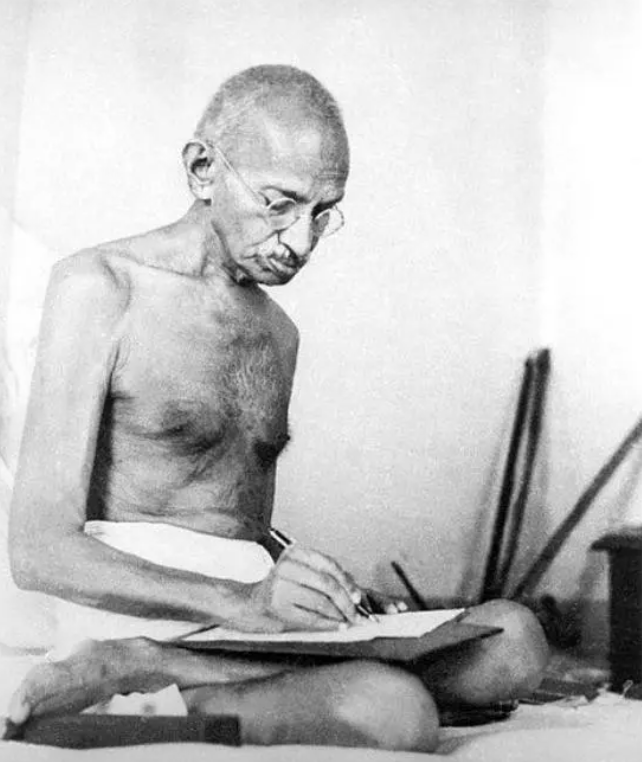

一周有一天不说话,他相信沉默带给他内心的平静。从南非的成功法律工作回到印度后,放弃西方式衣服而穿了印度土布做的印度传统服装,用纺车纺纱,参与劳动。甘地的哲学和非暴力不合作的思想,深受薄伽梵歌,印度教信仰以及耆那教的影响。非暴力的概念在印度的宗教中长久以来就有。甘地在他的自传“我的对于真理的实践经历”揭示了他的哲学和生活方式。

甘地去伦敦时,尝试吃肉,尝试不同的饮食,但是印度教和耆那教中素食主义是根深蒂固的,最终还是相信素食足以满足人体的要求。后来就变成一个严格的素食主义者。曾经甘地很长时间不进食,以此作为政治武器。三十六岁时,甘地受印度教的影响,禁欲,变成了一个彻底的禁欲主义者。他并没有离婚。据说他的这个决定没有同他的妻子讨论,而是直接向她宣布的。

人物影响

对于印度来看,甘地是印度独立运动的主要领袖之一;是印度社会改革运动的倡导者之一;被视为印度民族主义和独立的象征之一;甘地倡导非暴力和平,认为妇女应该享有与男性平等的权利和地位。甘地提倡的非暴力哲学思想,对世界上其他的领袖和运动产生了广泛的影响。政治思想对印度的现代化和政治制度也产生了影响。国际上来看,甘地的政治思想鼓舞了世界各地。

对印度独立和发展

非暴力主义在印度民族独立运动中,对动员广大民众投身民族斗争起了巨大的推动作用;为国大党提供了之争武器,使国大党转化为具有群众基础的政党;给英国殖民统治造成强大的政治压力,促进了民族独立的进程。但是,甘地常以违背"非暴力"原则为由,中止运动,挫伤了群众的斗争积极性;在某种程度上限制了群众运动的发展。甘地和他所领导的运动没有使历史倒退,在客观上把印度导向了发展资本主义的道路,历史由此向前迈进了一步。

对印度国大党

甘地的非暴力不合作思想,武装了处在徬徨中的国大党,为国大党和民族独立运动提供了新的理论武器,使国大党获得了新的生命力;使工农大众投入到民族独立运动之中,成为宣传、组织、吸引群众参加独立运动的巨大力量。

推动了印度资产阶级(国大党)在民族运动中争取工农力量的支持,以及把民族运动置于工农群众的基础上,并取得工农群众的支持,坚持印度教徒与穆斯林之间的团结,起了相当大的作用。

甘地所发起的新纲领和新政策,也标志了国民大会的一个巨大的进步。成为了一个领导群众从事反对政府、争取民族自由斗争的政党。

对印度思想

甘地的经济思想上大程度的反映了印度农民的观点,在实践上它具有反帝国主义的性质。

甘地的宗教思想对于唤醒人民群众的民族意识,吸引他们参加争取民族独立斗争中产生了积极的作用。满足了印度民族资产阶级两线作战的政治需要,成为资产阶级领导民族独立运动的理论武器和政治斗争策略 。客观上推动了印度宗教和社会改革运动的深人发展。印度独立后,社会的主要矛盾发生变化,甘地宗教思想的影响逐渐减弱。

甘地主义的思想在当时没有更先进的理论作指导的情况下,使运动进入了一个全新的时期。在民族解放运动的历史潮流中,是获得印度自由民族主义的象征;是在印度当时的条件下,唯一能维系全民族进行民族自由斗争的旗帜。甘地的非暴力主义,是对于正确看待民族资产阶级的历史作用,弄清民族解放运动的道路问题,指导人民进行抵抗的斗争,都是有益的。

对世界其他国家和地区

印度取得独立国家地位之后,甘地的非暴力主义具有不同宗教信仰的各个民族和谐共荣与发展有促进作用,符合印度社会发展的长远利益。从整个人类社会和谐发展上来看,甘地的非暴力主义对于增进不同的国家、地区、民族、社群、文化、宗教信仰之间人们的和谐共存,逐步消除战争与暴力,具有积极作用,对于人类理想的和谐社会形成有促进作用。

人物评价

正面评价

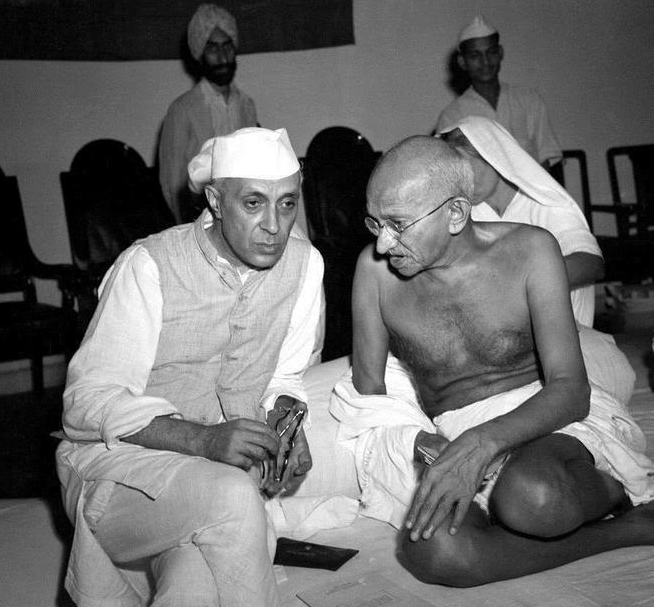

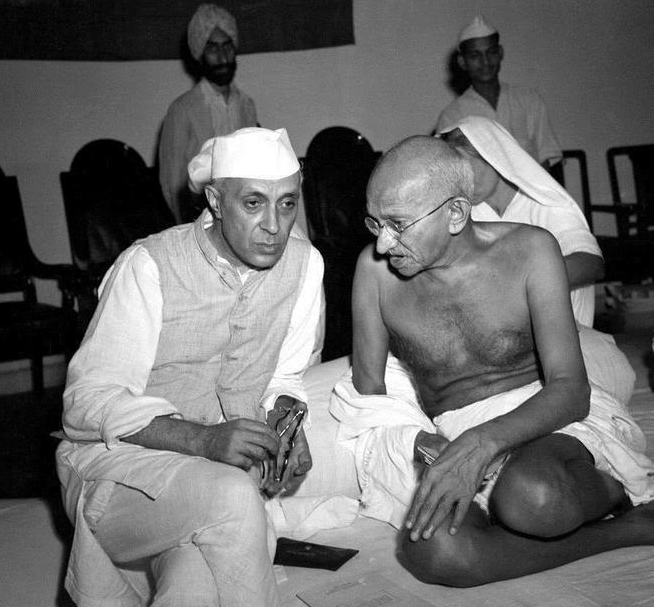

尼赫鲁对甘地的评价,曾写到“他的人生态度,本质上是背向世界发展步伐,与否定人生的禁欲者相同的态度”。认为,甘地就是印度的化身,是印度最典型的代表,表现了这个古老国家的真正精神。给印度带来了新鲜的气息,也带来了真理,指明了印度斗争的方式和方法。

负面评价

英国丘吉尔认为,印度独立运动领袖圣雄甘地是半裸的骗子,是非常擅长“冒充苦行僧来煽动群众”。

人物关系

关系 | 姓名 |

祖父 | 乌塔昌德·甘地,别名奥塔·甘地 |

父亲 | 卡朗昌德·甘地,别名卡巴·甘地 |

母亲 | 普特丽白 |

妻子 | 嘉斯杜白 |

孙子 | 图沙尔·甘地 |

后世纪念

荣誉

甘地在印度被誉为国父。

甘地在美国《时代》周刊评选世界风云人物中,位居第四。

纪念活动

1948年1月30日,甘地遭遇不幸,未能实现访问中国的愿望,中国政府发去了唁电,各报刊刊发悼文多篇,《东方杂志》出了《纪念甘地专辑》,并配发有反映甘地生活、斗争的照片多幅。

2005年甘地雕像安放于北京朝阳公园以来,在这里每年都会举办纪念活动。雕像由著名雕塑家袁熙坤创作。

联合国邮政处为纪念圣雄甘地诞辰150周年发行了邮票。还有100多个国家已经发行或正在计划发行邮票,来纪念这位全球领导者。

2014年7月奥斯本在访问印度期间,宣布,为纪念甘地从南非回到印度100周年,将在伦敦树立一座甘地雕像,该雕像于2015年3月14日落成。

纪念日

逝世纪念日。1948年1月30日,甘地被宗教极端分子刺杀,后来人们将这一天定为甘地逝世纪念日。每到这一天,人们都会到甘地陵进行祭拜活动。有些地方还会举行手工纺织活动,以此来纪念甘地提倡的非暴力不合作运动。

诞辰纪念日。莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地是印度人民心目中的英雄,诞生于1869年10月2日,人们为了纪念他,将每年的10月2日定为甘地诞辰纪念日。

国际非暴力日。2007年,联合国将甘地诞辰日定为国际非暴力日。

纪念场地

1917年至1930年间,圣雄甘地曾居住在埃西拉姆,现为纪念馆。在此地,甘地开始了他的光辉历程。为表达印度人民对甘地的敬意,继承他的思想,纪念馆内收藏了甘地的信件、照片、文件等。

印度古吉拉特邦最大城市艾哈迈达巴德的甘地纪念馆。是圣雄甘地曾经居住过的旧居。如今在旧址的基础上扩建,并改造成了一个纪念馆供民众参观,以纪念甘地为印度人民所作出的伟大贡献。甘地纪念馆收藏有甘地的信件、照片及其他文献资料。砖墙、瓦顶、石材地面和木门窗构成了纪念馆简朴的风格。

甘地纪念馆(Gandhi Memorial Museum)位于新德里市中心,为纪念印度国父圣雄甘地所建。1917~1930年间,甘地曾居住于此。馆藏图书有两万余册,都是关于甘地的生平、思想及相关主题的书籍。二楼的展厅是与甘地生平有关的28个重要事件制作成28个微缩实景造型,展现了甘地领导的坚持真理运动的历史、非暴力不合作的哲学、制定的建国方略等主题,展示了甘地的传奇一生。

马杜赖甘地纪念博物馆,是历史悠久的塔穆卡姆宫,属于纳亚克王朝的拉尼·曼加马尔,建于公元 1670 年左右。于1955 年,泰米尔纳德邦政府将这座占地约 13 英亩土地的宫殿,赠予全印度甘地·斯马拉克·尼迪 (All India Gandhi Smarak Nidhi)。现为甘地纪念馆的所在地。

甘地·斯马拉克·尼迪(Gandhi Smarak Nidhi)拨款1000万卢比,分别在印度:新德里、加尔各答附近的巴拉克波尔、巴特那、沃达、艾哈迈达巴德、孟买、马杜赖、与圣雄甘地的生活和工作相关的地理位置上建立了甘地纪念博物馆。

甘地之墓

莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地的陵墓位于印度德里的朱穆拿河畔。是用黑色大理石筑成的一个四方形平台,标志着圣雄甘地1948年被刺后火化的地点。平台正中是一长明火炬,象征甘地精神永存。陵墓正面的黑色大理石上,刻着印度文:“嗨,罗摩!”这是甘地在生命最后一刻发出的呼喊。

墓地出口处有一石碑,刻有摘自甘地1925年所著《年轻的印度》一书中所列的“七大社会罪恶” :

搞政治而不讲原则( Politics without principles )

积累财富而不付出劳动 ( Wealth without work )

追求享乐而不关心他人( Pleasure without conscience )

拥有知识而没有品德( Knowledge without character )

经商而不讲道德( Commerce without morality )

研究科学而不讲人性( Science without humanity )

膜拜神灵而不做奉献 ( Worship without sacrifice )

在甘地火葬台北面还有印度独立后已故四位总理尼赫鲁、夏斯特里、英·甘地和拉·甘地的火葬台。

人物事件

骨灰被盗。当地时间2019年10月2日,为印度“国父”圣雄甘地诞辰150周年纪念日,当天被安放在该国中部的一处纪念地的甘地骨灰却遭人窃走。窃贼还在这位独立领袖的照片上用油漆涂上“叛徒”字样。

相关书籍

书名 | 作者 | 译者 | 出版社/日期 |

我体验真理的故事 | [印度]甘地 | 叶李 / 简敏 | 长江文艺出版社/2012-3 |

甘地自传 | [印度] 莫·卡·甘地 | 钟杰 | 安徽人民出版社 / 2012-06 |

我的祖父圣雄甘地 | [印]拉吉莫汉·甘地 | | 国际文化出版公司/2009-7 |

甘地与丘吉尔 | 阿瑟·赫尔曼 | 刘畅 | 上海社会科学院出版社/2016-11 |

圣雄甘地 | [法]多米尼克.拉皮埃尔 / [美]拉理.克林斯 | 周万秀 / 吴葆璋 | 新华出版社/1986-06 |

圣雄.甘地 | 伊斯沃兰 | | 中国言实出版社/ 1998-03 |

影视作品

作品类型 | 剧名 | 年份 | 扮演者 |

电影 | 甘地传 Gandhi | 1982 | 本•金斯利 Ben Kingsley |

电影 | 我的父亲甘地 Gandhi, My Father | 2007 | |

注释

[a]印度国民大会党

[b]非暴力抵抗

[c]1919年3月,英印政府颁布了罗拉特委员会起草的1919年印度1号刑法(修正案)和2号刑法(紧急状态法),合称《罗拉特法》。《罗拉特法》规定:战时国防法仍然有效,并授权当局可以随时宣布戒严令,实行全国戒严;在印度设立特别法庭,这个法庭没有辩护律师和陪审员;地方当局可以不经起诉而搜查、逮捕和判决任何一个有嫌疑的人;禁止集会和游行示威。这个法案实际上是一部镇压印度民族运动的非常法,引起了全印度的愤慨,各种不同政见的印度人一致表示反对,人们愤怒而蔑视地称之为“黑色法案”。

[d]迄今发生的种种事件以及印度人民切身的经验使国大党确信,英国在印度的统治必须结束;印度要自由,不仅是为了印度的利益,也是为了世界的安全,为了根除纳粹主义、军国主义或其他形式的帝国主义,以及一个民族侵略另一个民族的现象。决议说,国大党决心抵抗日本侵略,要求英国退出绝不是要损害盟国的反法西斯战争,国大党同意盟国军队驻扎在印度。关于英国撤出后的设想,决议提出组织包括一切党派团体参加的临时政府,召开立宪会议制定宪法,然后自由印度的政府与英国政府共商两国未来关系以及如何合作抵御侵略。决议最后呼吁英国当局为了印度也为了自身利益接受印度要求,并宣布如果这个正义要求遭到拒绝,将在甘地领导下发动新的文明不服从运动。

[e]来源于梵语的敬语mahatman,原意“Great Souled”,即“伟大的灵魂”

[f]梵文中叫做“阿希姆沙”(ahimsā),它是由a(不)和himsā(害)两个字组成,原意为不害

[g]照片的总说明是:印度的国父圣雄甘地于一月三十日遇刺逝世,噩耗传出,薄海同悲。甘地不唯是印度民族运动的先导者,他橥爱的真理,主张容忍,抨击暴力,也是这个强权世界一片黑暗中的明灯。甘地的肉身可以死亡,但甘地的精神与理想,将与人类共存在。

[h]英国财政大臣

[i]All India Gandhi Smarak Nidhi 是印度国大党成立的甘地国家纪念基金会,以纪念甘地。