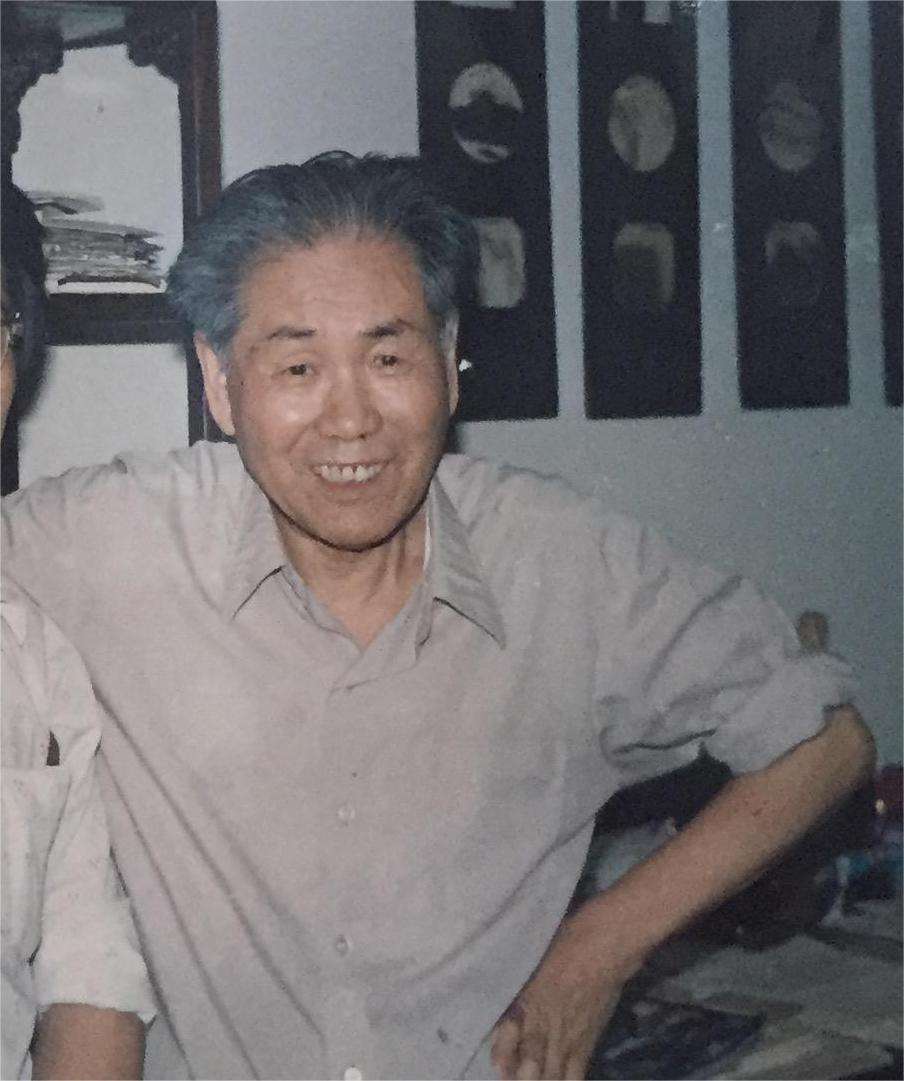

人物生平

家庭出身

1912年9月25日,端木蕻良在辽宁省昌图县鴜鹭树出生。昌图坐落于无边无际的科尔沁旗草原上。他的家族原本是富裕的大地主,曾祖父曹泰是清政府的官吏。但端木的父亲曹仲元并不被祖父喜欢,被赶出家门。曹仲元喜欢四处游历,接受了很多新思想,因此为儿子取名都有一个“汉”字,譬如端木蕻良的本名叫做曹汉文。他还乐于送几个儿子接受新式教育,这也使得端木能够接触到各种新思想,深刻的影响了后来的一生。但父亲生活上也有富家公子的恶习,端木的母亲黄春先是佃户的女儿,被他暴力强来做妾,在家中受到公公婆婆的虐待。母亲在教育端木时,便用各种充满乡土特色的故事来向他讲述自己的身世和家庭中的故事,嘱咐端木好好念书识字,将来为母亲把故事写出来。可以说母亲是将端木引导到文学道路上的第一人,他的第一部发表的小说就叫做《母亲》。贵族地主出身的父亲一族向他传达旧贵族的荣耀,因为曹雪芹和他都是“汉正白旗”,他年幼时就爱好读《红楼梦》,贫苦出身、生活艰辛的母亲一族向他传达对农民阶级的同情,这使端木的作品中蕴含复杂、矛盾的思想感情。

个人经历

1923-1932

1923年秋,端木蕻良的父亲曹仲元送十一岁的端木蕻良随着他的二哥到天津去读书。这是端木蕻良第一次离开科尔沁旗大草原。在汇文中学就读期间,端木大量阅读各种文学作品,还接触了各国电影,开阔了视野。1924年,战争导致父亲曹仲元的生意失败,端木辍学回家。此后的三年时间,端木只能依靠哥哥们寄来的书报自学,闲暇时他和农民交流,各种东北的俗语、牧歌、传说、谚语都印在了端木的心中。1926年,端木的父亲曹仲元病逝,端木此时十四岁,目睹了家庭急转直下的衰落。一直到1928年他才再次被哥哥接到天津读书,这一次端木考入南开中学。在南开,他改名曹京平,不断参加文学活动,九一八事变爆发后,1931年的秋天,端木蕻良和他的同学们组织抗日团体,从此被南开中学开除出校。离开校园后的端木参加了孙殿英的部队,也就是国民党的第四十一军“北京学生军”。这段从军经历直接为端木蕻良之后的创作提供了宝贵的素材。他从军的日子并不长,大概三四个月,部队往西转移,端木蕻良便回到了北京。

1932-1938

1932年的秋天,木蕻良被清华大学历史系录取。12月19日,《清华周刊》发表了端木蕻良的第一篇小说,这篇小说后来又被端木蕻良搬入他的长篇小说《科尔沁旗草原》,变成其中的一个章节。此前端木蕻良的处女作《水生》在《新人》杂志发表,但这只是年轻的端木蕻良和朋友们办的南开中学学生期刊,《清华周刊》上的《母亲》真正开始了他创作小说的过程。同年,端木蕻良参加了北方“左联”。“左联”即为“中国左翼作家联盟”。

在清华大学读书的时候,端木蕻良热衷参加各种活动。他曾经化名“辛人”设信箱和鲁迅先生通信。1933年8月,北方“左联组织部长叛变,十九位成员被捕,端木蕻良侥幸逃过,从此离开。在离开清华后的相当一段时间,端木陷入了苦闷当中。这时鲁迅的回信对端木的生活产生了影响,激发了他写作的欲望,他开始撰写第一部长篇小说《科尔沁旗草原》,这也是他最好的一部长篇小说。当时的端木蕻良年仅二十一岁。1936年,端木创作出第二部长篇小说《大地的海》,8月1日在郑振铎的推荐下,短篇小说《鴜鹭湖的忧郁》发表于《文学》杂志,胡风首先撰写了题为《生人的气息》的评论,文中指出:《鴜鹭湖的忧郁》“这一篇无疑地是今年的创作界底可宝贵的收获”。自1936年的10月到1937年的7月,端木蕻良发表了十一篇短篇小说和一部长篇小说,成了一名优秀的青年作家。

1937年夏,《七月》杂志的筹备会在上海召开,端木蕻良在会议上认识了萧红。10月,端木和萧红、萧军在武汉又遇见,酝酿出一段情感争执,最终萧军离开,端木和萧红于1938年5月结婚,此时萧红还怀着萧军的孩子。

1938-1949

婚后,端木和萧红前往重庆,端木应复旦大学教务长孙寒冰的邀请,来到新闻系任职兼职教授,还兼任复旦《文摘》副刊主编。二人在在歌乐山居住期间,双双闭门写作,端木蕻良为萧红的《回忆鲁迅先生》撰写了后记。后来重庆局势危急,端木和萧红于1940年1月17日到达香港,住在金巴利道诺世佛台。1940年端木蕻良创作了《新都花絮》《江南风景》《科尔沁前史》等,以及无数短篇、散文、杂文和论文,偶尔空闲便和萧红一起到香港大学讲学。1941年端木主编《时代文学》,冬天萧红病重,入院治疗,于1942年1月22号病逝。端木安葬了妻子。

1942年,经历了丧妻之痛的端木写下了短篇小说《初吻》,又在9月完成了另一短篇《早春》。1943年至1949年,端木蕻良陆续创作,他续写了《科尔沁旗草原》的第二部,创作话剧本、京剧本和电影剧本,其中有独幕剧《林黛玉》《晴雯》等。并且研究希腊神话,一度热衷于根据希腊神话改写小说,《女神》和《琴》。还为《民主大合唱》作词。

1949-1996

端木在1949年回到了中国大陆,参加了新中国庆祝大典,留在北京市文联工作。但是1951年,端木蕻良在批判电影《武训传》的运动中受到文联批判。1952年端木蕻良经介绍加入了中国共产党。1960年年初,端木蕻良经朋友介绍和昆明军区国防话剧团的话剧演员钟耀群相识。5月二人结婚,次年2月26日,端木蕻良的女儿钟蕻在昆明出生。1978年,端木蕻良决定续写撰写一部三卷巨作《曹雪芹》。1980年1月,端木蕻良的《曹雪芹》上卷出版了,印数二十万册,立即抢购一空,出版社再版三十万册也很快售完。1980年,端木当选为北京市作家协会副主席,1984年当选为中国作家协会理事。1996年10月1日,八十四岁的端木蕻良因病休克,经急救醒来。10月5日中午端木蕻良安然去世。10月12日遗体在北京火化。

主要作品

类别 | 书籍封面 | 作品名 | 出版时间 |

长篇小说 |

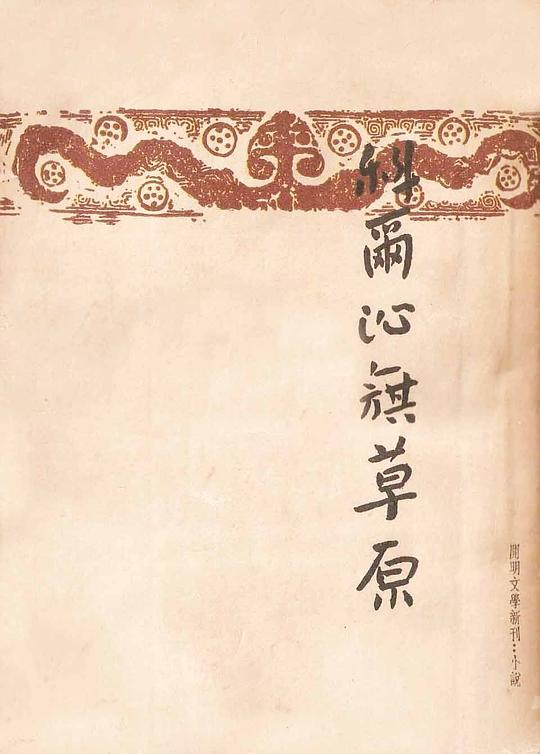

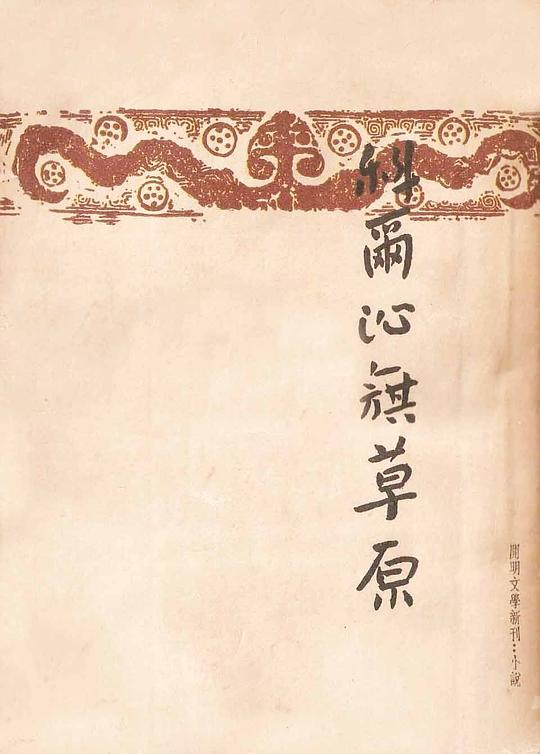

| 《科尔沁旗草原》 | 1939年 |

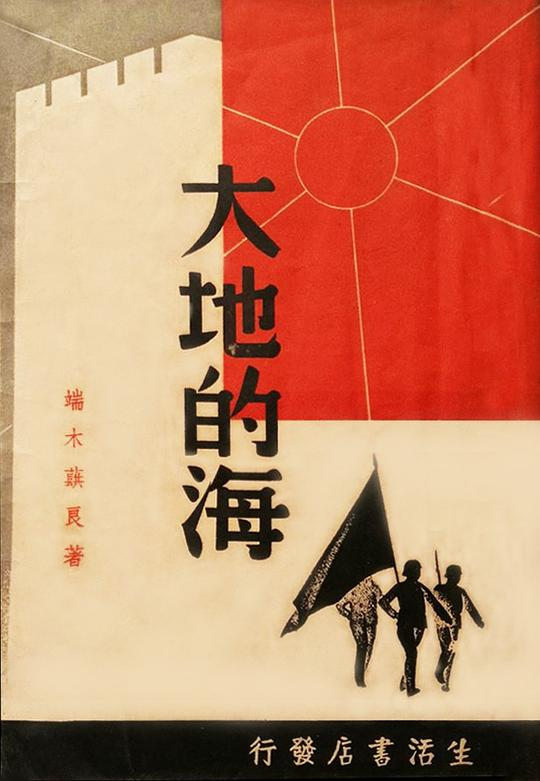

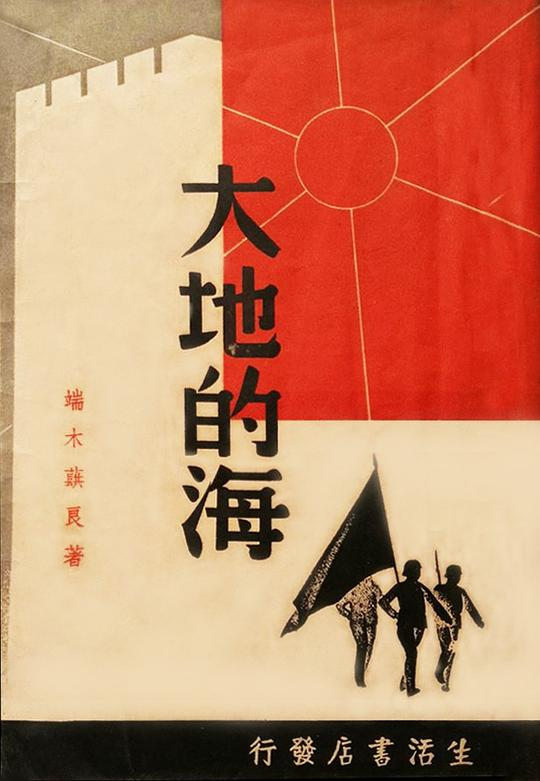

| 《大地的海》 | 1937年 |

- | 《新都花絮》 | 1940年 |

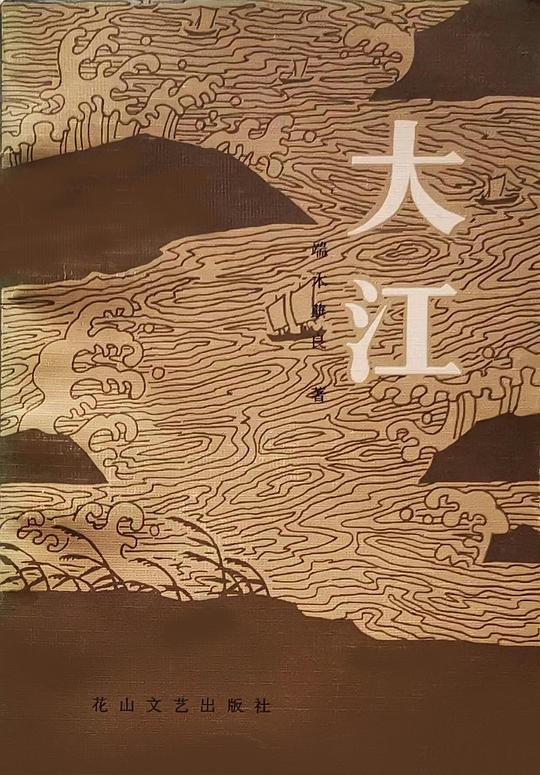

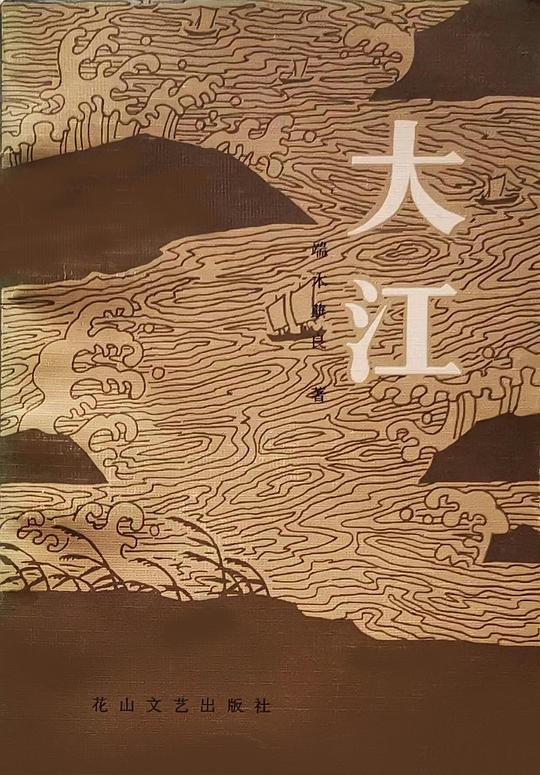

| 《大江》 | 1944年 |

- | 《大时代》 | 1941年 |

中篇小说 |

| 《江南风景》 | 1940年 |

短篇小说 | - | 《鹫鹭湖的忧郁》 | 1936年 |

- | 《爷爷为什么不吃高粱米粥》 | 1936年 |

- | 《遥远的风沙》 | 1936年 |

- | 《浑河的急流》 | 1937年 |

| 《初吻》《早春》 | 1942年 |

- | 《火腿》 | 1939年 |

- | 《北风》 | 1941年 |

- | 《雕鹗堡》 | 1942年 |

- | 《前夜》 | 1943年 |

诗歌 | - | 《在嘉陵江上》 | 1938年 |

- | 《哀李满红》 | 1942年 |

- | 《狗爬径山歌》 | 1949年 |

散文 | - | 《土地的宣誓》 | 1941年 |

- | 《风物恩情》 | 1942年 |

- | 《煤》 | 1949年 |

- | 《在草原上》 | 1961年 |

- | 《怀念老舍》 | 1978年 |

- | 《怀念丁玲》 | 1986年 |

短篇小说集 |

| 《憎恨》 | 1937年 |

- | 《风陵渡》 | 1939年 |

- | 《鹫鹭湖的忧郁》 | 1956年 |

小说集 | - | 《大时代的小故事》 | 1940年 |

| 《江南风景》 | 1940年 |

散文集 | - | 《火鸟之羽》 | 1981年 |

长篇历史小说 |

| 《曹雪芹》 | 1979年 |

剧本 | - | 《红拂传》 | 1944年 |

电影剧本 | - | 《紫荆花开的时候》 | 1947年 |

歌词 | - | 《民主大合唱》 | 1944年 |

话剧 | - | 《林黛玉》 | 1943年 |

- | 《晴雯》 | 1943年 |

论文 | - | 《图腾柱崇拜》 | 1949年 |

参考资料来自于

创作特色

史诗性叙事

端木一直具有鲜明的阶级意识和家国意识,这使他的作品从不局限于时代背景,追求文学叙述的史诗性,因此能够将叙述延伸到广阔的时空,更好地展现时代发展进程,发掘东北农民的反抗力量。表达了他对于中国人民历史使命的热思索,有着浓重的历史沧桑感。在他的长篇小说《科尔沁旗草原》中,时间跨度从清末民国一直到九一八事件,讲述了以丁家为缩影的地主的发家史,以大山为首的农民阶级的崛起历程,以及东北农民与地主之间的搏斗等等,展现了科尔沁旗草原的风貌。端木写出了东北农村社会制度的不合理和被外资入侵的残酷现实,展示出非个人的力量所能逆转的历史必然性,呈现出鲜明的史诗性特征。长篇小说《大地的海》《大江》,短篇小说《浑河的激流》《遥远的风沙》《柳条边外》《螺蛳谷》等则是书写浩大的民族抗日活动和其中农民的成长史,展现了东北农民对日本侵略者从畏惧到反抗斗争的历史图画。

主观性抒情

端木的小说语言刚劲有力,追求宏伟壮丽的美学风格,他的笔下凝聚着淳朴自然的野性。在他的作品如《科尔沁旗草原》《浑河的激流》,多用直抒胸臆的抒情手法来表达情感,从人与土地所积淀的民族情感和生命力量角度敞露出丰富的美学内涵,甚至会采取不同手法展开叙述。他积极调动各种艺术手段,尽情地礼赞着大地、讴歌着人民,就连小说中的景物也会成为情感抒发的投射,营造浓郁的抒情氛围。端木的作品中也有“轻、细、小”的体现。如《鹫鹭湖的忧郁》语句中忧郁的情调和哀伤沉郁的氛围,如“无极的哀枪”“绝望的惨叫”“无名的恐怖”增添了小说的情绪化特征。在抒写自我体验和内心情感时,如《乡愁》《爷爷为什么不吃高粱米粥》,借助儿童眼光的叙述视角表现了作者流亡的凄凉心境和对故土的思恋,表现出浓烈的悲郁哀愁。而在作品《大江》和《新都花絮》《找房子》《可塑性的》《火腿》等。抒情方式转为冷静内敛,揭露上流社会的黑暗虚伪,书写世态炎凉,讽刺政治。主观抒情因素在他的小说里占据着相当大的比重。

创作思想

土地与人

端木蕻良自叙:“土地是我的母.....我是土地的族系,我不能离开她。”端木的一系列重要作品大都是以土地为“重心”展开的,如《科尔沁旗草原》《大江》《大地的海》。他在广袤的大地上创作,追寻土地与人的联系。《浑河的急流》《爷爷为什么不吃高粱米粥》等小说就描绘了人和大地积淀的民族情感和生命力量。他在小说创作中追求宏伟辽阔的叙事情调,致力于发掘农民的力量,表达反帝反封建的战斗精神。

《科尔沁旗草原》是端木蕻良的代表作,构思的宏大,出了草原历史命运的大起大落,达到了现代小说史诗的高度。小说中酣畅淋漓地描绘出贵族地主的生活,作品中的丁家在二百多年前山东大水灾时逃荒到东北科尔沁旗,凭着威势巧取豪夺逐渐成了大地主,但随着民族矛盾与阶级矛盾的剧烈化,丁家由“盛朝”跌入“末世”,最后毁灭在九一八的炮声中。作品从丁家自身的罪恶,帝国主义军事和经济侵略和农民群众的反抗斗争三个方面叙述,充分有力地揭示出封建地主阶级必然崩溃和农民群众革命力量必然崛起的历史趋势。

漂泊忧郁

端木自己评价:“我的接近文学是由于我的儿时的忧郁和孤独。这种忧郁和孤独,我相信是土地的荒凉和辽廓传染给我的。”从《科尔沁旗草原》开始,作品中就具有了忧郁气质,这体现在主人公丁宁身上。至《鴜鹭湖的忧郁》,更是为端木蕻良的“忧郁”风格确立了方向。鴜鹭湖畔幽微的意境中暗藏着端木蕻良克制的愁绪。1942年,端木前妻萧红去世,他承受着外界的指责和舆论的压力,相继完成《初吻》和《早春》两篇小说。在这两部作品中,端木以痛苦的忏悔叙述了失去爱人的忧郁故事。养育端木成长的辽阔而苍凉的土地和他个人气质中怀旧、反思、浪漫、伤痛以及抗争融合出的情感,造就了这种忧郁和孤独,使其在具体创作中染上了忧郁的色彩。作者本人失去妻子的痛苦加剧了忧郁风格。

端木蕻良一生的生活经历中就有大量漂泊的成分。他11岁到天津读书,16岁后长时间颠沛流离在外。伴随着“九·一八”事变的炮火,端木蕻良失去了家乡和土地,漂泊流浪成为了端木不可逃脱的宿命。他的小说《故乡》《初吻》和《早春》表达出对回归故乡的强烈期盼,他将东北人民在帝国主义和封建主义的压迫下艰难生存,在自身的愚昧保守和时代的潮流激进中回旋挣扎的大幅图景展现在人们面前,把日本侵略者血腥的民族压迫和中国人民的搏斗引入到作品当中。如《大江》中铁岭多年的积蓄被搜山的日军抢劫一空,生活无所归依离家到关内。李三麻子作为“胡子”四处漂泊。《科尔沁草原大山》的大山离家参加义勇军。正如端木所说,“在写作时,我对着故乡只有寄托着无比的怀念和泪。”

人物成就

端木蕻良是著名当代作家和红学家,他的代表作是长篇小说《科尔沁旗草原》和《曹雪芹》,在中国当代文学史中均具有重要地位。长篇小说《大地的海》《大江》与《科尔沁旗草原》都是作家怀着对土地的深情谱写出的民族抗日斗争的宏大叙事性诗篇。1942年以后,他的小说创作拓宽了文学的描写范围,开始了深层次地对人生命运和意义的精神思索。描写都市文化景观的《新都花絮》、回忆童年往事的《早春》《初吻》。都是20世纪40年代的优秀作品。端木蕻良大胆革新了小说文体,把新兴的电影创作技巧引入小说写作,用小说真实地记录了东北的风俗民情。

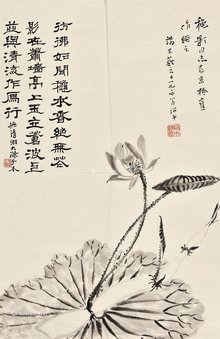

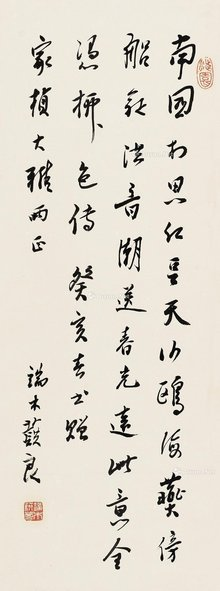

端木蕻良的成就还囊括了散文小品、戏剧文学、旧体诗词、文艺杂论,以及红学研究等多个领域,甚至戏剧、书法、绘画创作也有骄人成就。

端木蕻良的戏剧代表作品有《斗争》《突击》《红楼梦》《林黛玉》《晴雯》《龙女传》《梁山伯与祝英台》《罗汉钱》《除三害》《戚继光斩子》。五场评剧《罗汉钱》一经上演,立即在戏剧舞台上掀起了一股“罗汉钱”热,被改编成沪剧、河南梆子等多种剧目。十三场京剧《戚继光斩子》荣获全国第一届戏曲会演一等奖,而且被越剧、评剧等剧种改编搬上舞台。端木蕻良由此被载入新中国戏剧艺术发展的史册。

端木蕻良的书法笔力遒劲,介于楷书和草书之间。2006年9月,中国现代文学馆在北京展览馆隆重举办端木蕻良书画作品展。2010年11月19日,中国书协、中国作协和北京市民族事务委员会在北京民族文化宫联合举行《民族团结书法绘画长卷》展。南京红楼梦纪念馆、武汉的黄鹤楼景区、辽阳曹雪芹纪念馆、香山曹雪芹纪念馆和北京来今雨轩,一直都留有他珍贵的墨迹。

1941年,端木蕻良在香港主编《时代文学》月刊时,该刊物的装帧设计,全由他一手包揽。他选择的绘画形式包含中国画、版画、素描、插图肖像、漫画等,作品多达四、五百幅之多。2006年9月28日至10月7日,中国现代文学馆在北京展览馆举办了端木蕻良书画展。

人物影响

端木创作丰富,其各种类别的艺术作品都具有研究价值,为深入研究东北文学家及文化提供了良好基础。端木蕻良的影响发源于东北作家,但又超越了东北作家群。

端木对他的妻子萧红的创作也颇有影响,二人相处共同创作的时间里,萧红创作中散文化倾向转变,开始更富有故事性,抒情性加强,这为她后来的创作打下了基础。二人在共同的生活中互相影响,在彼此的作品中都留下了痕迹。

端木关心家乡昌图的文化发展,1986年,端木蕻良与妻子钟耀群一同回到了昌图故乡。他为中小学题写校匾,帮助家乡的文化教育。从1986年到1996年的十年时间,端木蕻良每年都寄去自己的书画作品。昌图先后涌现出不少画家、书法家,成为“优秀书法县”“辽宁省书法创作基地”,诞生了庞大的美术创作群体。美国的夏志清教授说:端木蕻良既深爱故乡的土地,也爱从那土地中吸取营养的人民,故乡的人民必然吸取他的艺术营养,描绘出更加美好的生活。

人物评价

作家汪曾祺评价说:“端木蕻良既是位大作家,同时也是功力很深的书法家。”

近现代作家研究学者邢富君认为:“如果以二十五岁以前便写出了这么多作品而论,恐怕查遍二、三十年代最负盛名的小说家的书目,也难寻出第二人。”

作家巴人在评论《直立起来的科尔沁旗草原》里说:“作者的澎湃的热情与草原的苍莽而深厚的潜力,交响出一首‘中国的进行曲’”。

著名学者钱理群认为,无论从中国现代乡土文学发展的角度,从东北地方文化发展的角度,还是从中国现代小说艺术发展的角度,从现代文学风格学、现代文学语言发展史的角度,从中国现代文学与中国古代小说的经典《红楼梦》的关系的角度,端木蕻良其人其文都有极大的“典型性”,都有他的独特的贡献。

学者王富仁说:“端木蕻良是个自然景物描写的专家,他的‘雄放中和着一缕忧郁,辽阔中渗着一点哀愁’的景物描写,至今震撼着中国读者的心灵。”