物种分类

已知的小家鼠分类主要沿用美国学者施瓦兹·恩斯特和施瓦兹·亨瑞特(Ernst Schwarz&Henriette K.Schwarz)的工作,他们根据形态和行为特征以及地理分布的差异进行分类,把小家鼠归为M.musculus1个种,将原来的60个亚种减少为15个,包括4个野生亚种和11个共栖或广布亚种。共栖和野生是按照小家鼠的生态行为来区分的,共栖指小家鼠的生活依赖人类的活动,随人类的迁移扩大其分布的范围。后来普遍认为小家鼠种组由M.domesticus、M.musculus、M.castaneus和M.bactrianus 4个共栖种以及M.spicilequs、M.macedonicus和M.spretus 3个野生种组成。

拉丁名 | 分布范围 |

M. m. musculus | 东欧和整个北亚 |

M. m. domesticus | 西欧、北非和中东 |

M. m. castaneus | 印度东部至整个东南亚 |

M. m. bactrianus | 从伊朗到印度北部直达喜马拉雅山南部的山谷 |

M. m. spicilequs | 欧洲 |

M. m. macedonicus | 西亚 |

M. m. spretus | 北非 |

小家鼠亚种分布信息

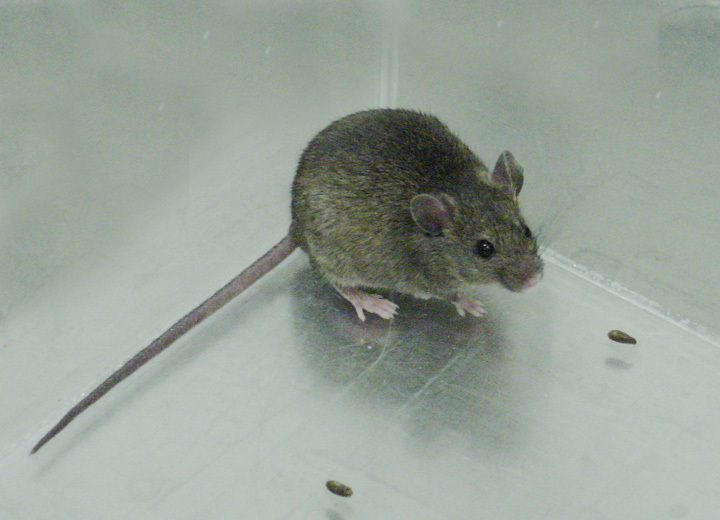

形态特征

小家鼠体重12-39克,体长70-103毫米,耳长12-17毫米,尾长67-104毫米,后足长14-20毫米。

小家鼠头骨略细长,吻部短,脑颅低平,额骨微向上拱。门齿孔较长,其后缘超过第一上臼齿前缘的联接线。无眶上脊和颞脊。上颌门齿,从侧面看有一明显的缺刻,为其分类鉴定的主要特征。雌鼠五对乳头。

小家鼠体毛颜色从浅棕色到黑色不等,通常背部灰褐色,毛尖黄褐色,腹部颜色较浅,通常为白色或棕褐色,背、腹无明显分界线。四足背为暗褐或灰白色。尾上覆毛稀疏,两色,背面较深,为暗褐色,腹面稍浅,呈沙黄色,鳞环可见。许多家养形式的小家鼠已经进化,体毛颜色从白色到黑色不等,并有斑点。

在寒冷的环境下,小家鼠尾长缩短,则散热减少,在炎热环境下,尾长的增长使尾表面积相应扩大,有利于散热面的增加。当与人类生活在一起时,家鼠的尾巴往往更长,皮毛更深。

分布栖息

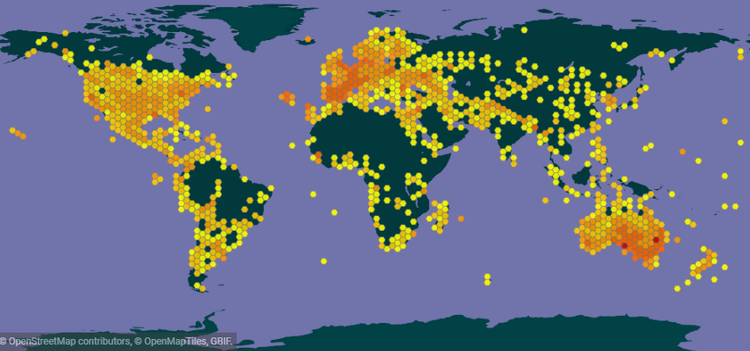

分布范围

小家鼠的起源有两种说法,一种说法是小家鼠起源于印度北部,另一种认为小家鼠起源于亚洲中西部,它已经通过人类传播到世界各地,在全球范围内是人类伴生鼠种。该物种广泛分布于除南极洲以外的所有大陆,并已在北美洲和南美洲、撒哈拉以南的非洲、澳大利亚和许多大洋岛屿上生存。在中国,小家鼠遍及全国各地。

栖息环境

小家鼠栖息地多样,室内外都能栖息,包括房屋、农场附属建筑物、其他类型的建筑物等。也可以栖息于野外,如耕地、牧场、沿海沙丘和灌木丛。但它们很少远离建筑物,房舍是小家鼠最适栖息地。另外在森林和沙漠中往往找不到小家鼠,但如果有人类存在,由于小家鼠与人类的联系,它们就能够生存在它们无法独立生存的荒凉地区(如苔原和沙漠)。

生活习性

觅食习性

小家鼠是杂食性动物,在野外,小家鼠会吃植物,比如种子、肉质根、叶和茎,有条件时,小家鼠可以食用昆虫(例如甲虫幼虫、毛虫和蟑螂)和肉(多是腐肉)。在人类居住地,小家鼠吃任何可以获得的人类食物,还有胶水、肥皂和其他家用材料。

小家鼠取食主要在夜间,一般19~22时为取食高峰。

筑巢习性

小家鼠可以在多种环境中筑巢,在野外,小家鼠营穴居生活,其洞穴有短浅无巢的临时洞和较长而有巢的居住洞,通常有2-3个洞口,洞道长10-100厘米或更长,室外窝巢常用多种作物的茎叶和细软的草本植物筑成。雌鼠产仔后,大部分洞口堵塞,只留1个洞口。秋收季节,在田中挖临时洞。在人类生活地,一般在杂物堆、衣柜、抽屉、墙角等地筑巢,室内窝巢常以破布、烂棉、纸屑等柔软物质铺垫而成,呈半圆形;在柴草或粮食垛下,则在地上或地表浅层建造一个明洞,且有跑道通向各方。

群体习性

小家鼠集群居生活。在野外,小家鼠每个种群由单个雄性(平均3-9个从属雄性)主导,它们比其他雄性交配更频繁(54%:46%)。小家鼠群体中有子群体,但个体数量有限,亚群由一只占优势地位的雄性、2-5只雌性和多达3只从属的雄性和幼鼠组成。这些领地内的幼鼠通常在成年过程中被驱逐出领地,但有部分幼鼠(特别是雌鼠)可能会留在它们父母的附近。随着时间的推移,年轻的雄性能够杀死占优势的雄性,并占领领地,而那些没有领地的雄性成为从属的雄性。

随着社会等级的出现,其它行为发生相应的变化,如聚集行为减少,嗅底物行为增多。成年优势鼠和成年从属鼠除打斗行为有显著差别外,优势鼠嗅底物、社会探究、尿标记等行为也显著高于从属鼠。

雌性在领地之间流动,没有雄性试图独占雌性,但是雌性倾向于和拥有最富饶地区的领地雄性交配繁衍后代。种群领地雄性会在它们的领地周围移动,当它们遇到其他雄性时,身体会直立,同时竖起头发、耳朵、尾巴。要么一只老鼠撤退,要么一只老鼠攻击并追赶另一只。这会改变两个种群的结构和数量。

节律习性

小家鼠昼夜活动,夜间活动较频繁,晚上8-9时为活动高峰。移动迅速(时速可达12874米),善于攀爬和跳跃,还善于游泳。尽管如此,它们很少在离家15米以外的地方活动。

小家鼠具有明显的季节迁移习性。春季开始播种时,小家鼠从居民住宅区外迁到野外农田进行危害,入冬前随作物成熟收割,粮食进仓,大部分迁回住宅、库房,少数在秸秆内过冬。

交流习性

小家鼠视觉和听觉极好,嗅觉敏锐,它们可以用胡须感觉空气流动和物体表面的纹理。小家鼠经常在窝里互相吱吱叫,它们可以利用信息素和其他气味来相互交流信息,这些信息包括社会地位、家庭组成和生育准备情况。小家鼠在交流信息中所用气味的主要来源是尿、粪和特化的外分泌腺的分泌物。小家鼠全身散发气味,特别是外阴区域,气味主要以标记方式散布,标记以沿着围栏或明显物体的边缘撒尿方式来完成。雄鼠还会应对雌鼠性信息素反馈复杂的超声波。

种间关系

小家鼠活动主要集中在晚5时至次晨6时,尤以晚8时至12时为活动的高峰。褐家鼠活动时间,以晚8时至翌晨4时为活动高峰,平均每小时往返于洞穴和采食处8~9次。若小家鼠和褐家鼠共存时,则小家鼠活动的时间主要在白天。

小家鼠被各种各样的小型食肉动物捕食,包括斑猫(Felis silvestris)、赤狐(Vulpes vulpes)、黄鼠狼(Mustela)、獴(Herpestidae)、大蜥蜴(Squamata)、蛇(Squamata)、鹰(Accipitridae)、隼(Falconidae)和猫头鹰(Strigiformes)。为了避免被捕食,小家鼠总是远离空旷的地方。

生长繁殖

繁殖期

小家鼠具有巨大的生殖潜力。如果条件合适,雌鼠通常每年产5-10胎,最多可达14胎。一般一胎幼鼠1-12只(通常为5或6只)。

野生小家鼠的繁殖活动全年都在进行,但繁殖季节一般是4月到9月。食物的供应情况会影响种群的繁殖,冬季产仔量和产仔频率会比较低,繁殖在春季和秋季达到高峰。随纬度增加,小家鼠居民区的胎仔数有增加趋势。在较高的种群密度条件下,雌鼠的怀孕率降低,性成熟延缓。

小家鼠发情周期为4-6天,发情持续时间不到一天。雌鼠产后12-18小时可以再次发情。另外,小家鼠的交配系统为一夫多妻制。当雄性小家鼠暴露于雌性性信息素时,它们会发出超声波,这种行为可能与择偶有关。

育雏期

小家鼠妊娠期为19-21天,但如果雌鼠正在哺乳,可能会延长几天。它们刚出生时赤身无毛并且闭眼。幼鼠在10天后长满毛发,14天后睁开眼睛,3周时断奶,5-7周时性成熟。幼鼠一般在母巢中被照顾到21天大。不久后,大多数幼鼠会离开雌鼠的领地,雌鼠则会留在附近。

种群状态

小家鼠主要栖息与活动在人类干扰较大的居民生活区及其附近区域,而在人类干扰较少的城镇空旷区域往往数量较少,繁殖受限,难以建立稳定的种群。在人类居住地,小家鼠的种群稳定,密度可高达每平方米10只小鼠。在野外,小家鼠种群不太稳定,密度可能小于每100平方米1只老鼠。种群密度高时,雄性比雌性有上升趋势。由于数量增多,环境条件相对恶化,淘汰部分雌鼠,使较能适应恶化环境的雄鼠相对增多。

主要危害

小家鼠是农业有害动物,它们会损耗人类的粮食。它们还会破坏木制品、家具、衣服等等。此外,它们会导致疾病的传播,例如莱姆病、肾综合征出血热、恙虫病、鼠疫和地方性斑疹、食物中毒(沙门氏菌)和黑死病等。它们携带一种病毒——小鼠乳腺肿瘤病毒(MMTV),这种病毒可能导致人类患乳腺癌。

物种防治

在每年春季3-4月和秋季9-10月,采取以化学灭鼠为主,生态、生物和物理灭鼠为辅的综合技术措施,实施农区大面积统一灭鼠。低密度时,以生态、人工捕杀或小面积投饵挑治;高密度时,采取紧急措施,广泛发动群众,开展大面积统一灭鼠。因为小家鼠有较强的生殖能力和环境适应能力,所以灭鼠是一项长期工作。

1.化学防治

选用溴鼠灵、溴敌隆、杀鼠迷等安全高效的第二代抗凝血杀鼠剂,进行大面积农区统一灭鼠。

2.生态防治

结合农事活动,采取积极地防鼠措施。如平整土地,修整沟渠、田坎,铲除田边杂草和灌木丛,减少小家鼠栖息地,收割期间快收快打。

3.生物防治

利用害鼠天敌控制害鼠数量,农田养猫灭鼠,可有效降低害鼠密度。

4.物理防治

采取捕鼠夹、捕鼠笼、粘鼠板等常用灭鼠器械进行灭鼠。

主要价值

实验小鼠是应用最广泛的实验动物之一,生长繁殖快、培育容易、培育成本低,其祖先是小家鼠的一个亚种。

因为小家鼠在遗传特征上与人类存在部分相似性,因此在医学科学研究中,小家鼠常作为人类疾病的模型而被广泛使用,曾对糖尿病、眼疾等人类疾病和免疫缺陷的研究作出重要贡献。

除此之外,小家鼠也可用来当作宠物。