简介

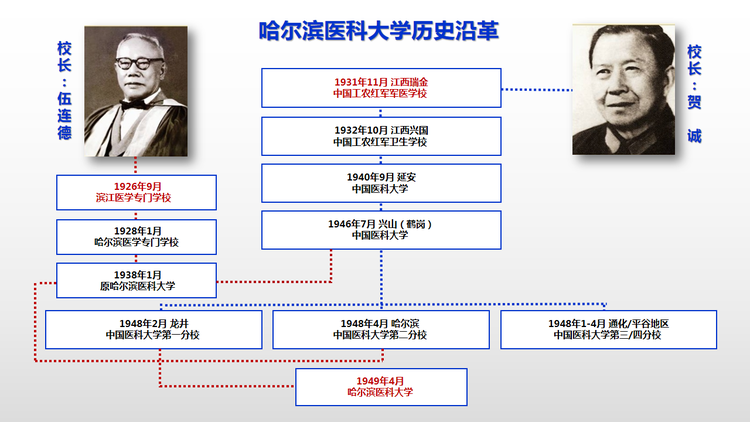

学校的前身为中国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校,1938年更名为哈尔滨医科大学。1949年4月与中国工农红军卫校的中国医科大学一、二分校合并,组建成新的哈尔滨医科大学。

截至2023年4月,哈尔滨医科大学设有校本部及大庆校区,校园占地166万平方米;学校有在校普通教育本科生15732人,研究生8315人;教职工18312人,其中中国工程院院士2人;学校设19个二级院部,8个事业单位、9所附属医院;有30个本科专业,9个博士学位一级学科授权点,65个二级学科授权点,11个硕士学位一级学科授权点、67个二级学科授权点,5个博士后科研流动站。

历史沿革

哈尔滨医科大学由1926年创办的滨江医学专门学校和1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。

滨江医学专门学校

1910年,哈尔滨暴发了瘟疫,时任清政府天津医学堂督办(副校长)的伍连德博士,临危受命到哈尔滨组织抗击瘟疫,1910年及1920年两次成功扑灭鼠疫大流行,获得“鼠疫斗士”的国际赞誉以及1935年诺贝尔提名。

鉴于当时瘟疫多发,控制瘟疫所必需的防疫、检疫人才缺乏,伍连德博士于1926年在哈尔滨创立了滨江医学专门学校(哈尔滨医科大学前身),担任首任校长,逐步在中国东北建立了完整的现代医学教育体系。1927年更名为哈尔滨医学专门学校,1938年学校升格并更名为哈尔滨医科大学。

中国工农红军军医学校

1931年11月,中国工农红军连续粉碎了国民党的三次“围剿”后,中国共产党在江西瑞金召开了第一次全国苏维埃代表大会,会后批准了由贺诚主持的中央军委总军医处向中央军委提出创办军医学校的建议。同年11月20日,中国工农红军军医学校在江西瑞金宣告成立,这是中国共产党成立后创办的第一所军医学校。红军总军医处处长贺诚兼任学校校长,总军医处医务主任陈志方兼教育长,彭真(彭龙伯)任教员。后录取了25名部队干部和战士,作为军医学校的第一期学员。

1932年2月22日,中国工农红军军医学校在江西雩都县城的一座教堂举行了开学典礼。同年3月,红军攻打赣州,学校停课,军医学校随部队主力参加江西赣州战役,学员配合收治伤员,学校坚持边抢救伤员边教学。战斗结束后,学校于同年6月,重返雩都,恢复教学,同年8月,学校迁到红军总医院所在地兴国县茶岭镇继续办学。茶岭办学条件异常艰苦,教室由几间民房组成,教材讲义由教员及学员自编自印,教学设备简陋、课程安排精简。基础医学课首开解剖学、生理学、药理学和拉丁文四门课程。临床医学课则以战伤救治和疟疾、痢疾及下腿溃疡等多发病的防治为重点,辅以必要的基础知识讲授。

1933年3月,“中国工农红军军医学校”更名为“中国工农红军卫生学校”。1937年,红军卫生学校进入延安。1940年9月,经毛泽东同志提议,正式名为中国医科大学。

1946年7月中国医科大学迁至兴山(鹤岗),1948年分立为:龙丼中国医科大学第一分校,哈尔滨中国医科大学第二分校,通化中国医科大学第三分校及平谷中国医科大学第四分校。

哈尔滨医科大学

1949年4月原哈尔滨医科大学与中国医科大学一、二分校合并,组建成新的哈尔滨医科大学。

1954年学校归属卫生部领导,1958年移交黑龙江省领导。1981年成为博士学位点首批医学院校。1987年首批七年制医学院校、二表晋升为一表招生。1995年成为黑龙江省“211工程”重点建设学校。

1996年试办国家理科基地,1998年-2000年提出学科群建设、加强国际合作的办学思想;2003年顺利通过七年制教学水平评;2004年国家理科基地评估优;2006年国际医学质量认证、本科评估优秀。2014年,由哈医大与俄联邦伊·米·谢切诺夫莫斯科第一国立医科大学共同发起的中俄医科大学联盟成立。

2015年10月24日,哈尔滨医科大学正式被教育部、国家卫生计生委、黑龙江省人民政府批准为共建大学。

2017年学校获批黑龙江省高水平大学建设高校,6个学科获批一流建设学科。

学校规模

院系设置

哈尔滨医科大学实行校、院(校区)两级管理体制。截至2023年4月,学校共有19个二级院部和8个事业单位,附属医院9所,其中直属医院5所;开设了30个本科专业。

哈尔滨医科大学二级院部及本科专业二级院部 | 本科专业 |

第一临床医学院 | 临床医学、口腔医学、麻醉学、儿科学、临床医学 |

第三临床医学院 | 医学影像学 |

第四临床医学院 | 临床医学 |

基础医学院 | 基础医学 |

公共卫生学院 | 预防医学、公共事业管理、卫生监督 |

卫生管理学院 | 公共事业管理 |

药学院 | 药学、临床药学 |

生物信息科学与技术学院 | 智能医学工程、生物医学工程、生物信息学 |

人文社会科学学院 | 卫生法学、市场营销(医药营销方向) |

护理学院 | 护理学 |

口腔学医院 | 口腔医学 |

研究生院 | 临床医学(于维汉班,5+3+X本硕博连读) |

马克思主义学院 | / |

继续教育学院 | / |

国际教育学院 | / |

教师发展中心 | / |

科技研发与产业管理中心 | / |

实验室服务中心 | / |

高教研究与教学质量评估中心 | / |

现代教育技术中心 | / |

体育教研部 | / |

心理科学与健康管理中心 | / |

来源参考: |

哈尔滨医科大学附属医院医院 | 类别 |

第一临床医学院 | 三级综合性临床医学院 |

第二临床医学院 | 三级甲等综合性医院) |

第三临床医学院 | 三级甲等专科医院 |

第四临床医学院 | 三级甲等综合性医院 |

第五临床医学院 | 三级甲等综合性医院 |

第六临床医学院 | 三级综合性医院 |

学科建设

截至2023年4月,哈尔滨医科大学有博士学位一级学科授权点9个、二级学科授权点65个,硕士学位一级学科授权点11个、二级学科授权点67个,有博士后科研流动站5个;有国家重点学科2个,国家重点培育学科1个,省级重点学科(群)21个;8个学科进入ESI全球前1%。在第四轮学科评估中,1个学科进入A类、8个学科进入B类。

类别 | 学科 |

博士学位一级学科授权点 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、生物学、药学、护理学、生物医学工程、公共管理、口腔医学; |

硕士学位一级学科授权点 | 思想政治教育、生物学、生物医学工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、医学技术、护理学、公共管理 |

博士后科研流动站 | 生物学、药学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |

国家重点学科 | 药理学、营养与食品卫生 |

国家重点培育学科 | 普外科 |

第四轮学科评估 | A-类:公共卫生与预防医学 B+类:药学、临床医学 B类:生物学、护理学、公共管理 B-类:基础医学、生物医学工程、口腔医学 |

教育教学

截至2023年4月,哈尔滨医科大学共有12个国家级一流本科专业建设点,8个省级一流本科专业建设点,5个国家级特色专业,1个国家级人才培养模式创新实验区,4个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,1个国家级临床教学培训示范中心,3个教育部虚拟教研室试点,2个教育部“大思政课”实践教学基地,2个省现代产业学院,1个省创新创业示范基地。有国家级一流本科课程28门,国家级精品课程12门,国家级精品资源共享课12门,国家级精品视频公开课4门,国家精品在线开放课程1门,国家级双语教学示范课程2门,教育部来华留学英语授课品牌课程1门,教育部来华留学生临床医学专业本科教育(英语授课)精品在线开放课程2门,省级一流本科课程54门。

类别 | 内容 |

国家级一流本科专业建设点 | 临床医学、基础医学、预防医学、口腔医学、临床药学、护理学、公共事业管理、麻醉学、医学影像学、药学和生物信息学、医学检验技术 |

省级一流本科专业建设点 | 法学、生物技术、生物医学工程、精神医学、康复治疗学、中药学、药物制剂、医学实验技术 |

国家级特色专业 | 临床医学(第二类特色专业)、预防医学(第一类特色专业)、麻醉学(第一类特色专业)、医学影像学(第一类特色专业)、药学(第一类特色专业) |

国家人才培养模式创新实验区 | 预防医学人才培养模式创新实验区 |

国家实验教学示范中心 | 临床技能实验教学中心、基础医学实验教学中心、预防医学实验教学中心、药学实验教学中心 |

教学成果

“十三五”至2023年,主编教育部、卫健委规划教材及再版规划教材57部。获国家教材建设奖一等奖1项、二等奖1项,获国家教材建设先进个人1人。获批教育部卓越医生教育培养计划改革试点项目3项,教育部课程思政示范项目1项,省课程思政示范项目12项。获第二届全国高校思政课教学展示一等奖2人,第二届全国高校教师教学创新大赛一等奖2人,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖17项。获国家级教学成果二等奖4项,省级教学成果奖39项。立项省级教育科研课题674项,发表国家级教育教学论文1429篇,其中SCI收录23篇。

师资力量

截至2023年4月,哈尔滨医科大学有教职工18312人(其中大庆校区503人)。中国工程院院士2人,中国医学科学院学部委员2人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,国家级教学名师4人,国家有突出贡献的优秀科技/中青年专家5人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员1人,入选国家级人才项目41人次,教育部新世纪优秀人才入选者8人,卫生部有突出贡献中青年专家14人,享受国务院政府特殊津贴89人。全国高校黄大年式教师团队2个,国家级教学团队4个,教育部创新团队2个。“龙江学者”32人,享受黑龙江省特殊津贴30人,省级领军人才梯队33个,省级领军人才梯队带头人41人,黑龙江省“头雁”团队6个。

类别 | 姓名 |

中国工程院院士 | 杨宝峰、张学 |

中国医学科学院学部委员 | 杨宝峰、张学 |

南丁格尔奖 | 李秋洁 |

国务院学科评议组成员 | 张凤民、李璞、姜洪池 |

国家级教学名师 | 姜洪池、杨宝峰、李璞、吴坤 |

国家有突出贡献的优秀科技/中青年专家 | 姜洪池、孙长颢、单宏丽、夏求明、张清媛 |

合作交流

截至2017年4月,哈尔滨医科大学校与北美、西欧、日本、俄罗斯、澳大利亚、韩国、东南亚等国家及地区的五十一所大专院校或科研院所建立了友好关系。另外学校每年聘任约二十名境外著名专家作为名誉教授或客座教授。截至2022年,学校已招收来自40余个国家的留学生,涵盖临床医学、基础医学、药学、公共卫生等优势学科。2014年,由哈医大与俄联邦伊·米·谢切诺夫莫斯科第一国立医科大学共同发起了中俄医科大学联盟,中国46所医科大学与俄罗斯46所医科大学加入了联盟。

科学研究

科研平台

截至2023年4月,哈尔滨医科大学有1个国际科技合作基地,1个国际合作联合实验室,5个教育部重点实验室,3个国家卫健委重点实验室,1个省部共建国家重点实验室培育基地,25个省级重点实验室,4个省级国际科技合作平台,11个省普通高校重点实验室,2个与地方政府和企业共建院士工作站,1个北方医学转化研究合作中心。

类别 | 名称 |

国际科技合作基地 | 寒地重大心血管疾病国际科技合作基地 |

国际合作联合实验室 | 心血管药物研究国际合作联合实验室 |

教育部重点实验室 | 心肌缺血教育部重点实验室、肝脾外科教育部重点实验室、中国遗传资源保护与疾病防控教育部重点实验室、心血管药物研究教育部重点实验室 |

国家卫生健康委重点实验室 | 国家卫生健康委病因流行病学重点实验室、国家卫生健康委分子探针与靶向诊疗重点实验室、国家卫生健康委细胞移植重点实验室 |

省部共建国家重点实验室培育基地 | 黑龙江省生物医药重点实验室 |

学术资源

馆藏资源

哈尔滨医科大学图书馆馆藏以生物医学文献为主。截至2022年12月,学校图书馆有纸质图书193.99万册,电子期刊79.95万册,学位论文1154.26万册,音视频26219.93小时。有EBSCO(ASP+BSP)、PHMC、LWW、Springer、SpringerProtocol、CochraneLibrary、ScienceOnline、ScienceTranslationalMedicine、DDS学位论文、F1000评价数据库,以及维普期刊整合服务平台、维普智立方知识资源服务平台、中国知网网络版+镜像版、万方知识服务平台、中国生物医学期刊引文数据库、中国生物医学文献数据库等数据库资源。

学术期刊

哈尔滨医科大学主办了《哈尔滨医科大学学报》《国际免疫学杂志》《国际遗传学杂志》《中国地方病学杂志》 等6种专业杂志。

《哈尔滨医科大学学报》:1951年创刊,双月刊,黑龙江省教育厅主管,哈尔滨医科大学主办。入选中国科技核心期刊。开设栏目:基础研究、临床研究、卫生研究、技术与方法、快报、短篇及个案报道、综述等。

《国际免疫学杂志》:1978年创刊,双月刊,国家卫生健康委员会主管,中华医学会和哈尔滨医科大学联合主办,是中华医学会系列杂志。入选中国科技核心期刊。开设栏目:论著、综述、讲座、小专论、实验方法学、国内外免疫学动态、研究简报。

《国际遗传学杂志》:1978年创刊,国家卫生健康委员会主管,中华医学会、哈尔滨医科大学和黑龙江省医学科学院主办,是中华医学会系列杂志。入选中国科技核心期刊。开设栏目:论著、综述、技术与方法、教学园地、研究快报、讲座和会议介绍等。

《中华地方病学杂志》:创刊于1982年1月,是中华医学会和哈尔滨医科大学共同主办。主要报道发生在中国对人类健康危害特别严重的地方性疾病等,介绍国内外上述疾病的研究进展,新理论、新诊断技术等,被国内10多种重要数据库和检索刊物收录,及被美国《化学文摘》等国际著名的数据库收录。

科研成果

“十三五”至2023年,哈尔滨医科大学获各类科研项目8984项,主持国家重点基础研究发展计划(“973”计划)1项,国家高技术发展计划(“863”计划)1项,国家国际合作项目2项,国家科技重大项目1项,国家重点研发计划项目8项。获批国家自然科学基金1415项,其中国家自然科学基金创新研究群体项目2项,国家自然科学基金重大研究计划项目9项,国家自然科学基金重点项目17项。获各种奖励842项,其中国家科学技术进步奖二等奖2项、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学研究)一等奖5项、中华医学科技奖一等奖2项、中国专利奖优秀奖1项、黑龙江省科学技术奖一等奖28项、二等奖206项。发表科学研究论文24911篇,其中SCI收录9664篇。编写出版著作652部。拥有有效专利1136件,发明专利706件。

学校文化

哈尔滨医科大学的象征有校训、校徽、校歌等。

校徽

哈尔滨医科大学校徽包括徽志和徽章。

徽志为双圆套圆形徽标,象征团结的精神和求实的作风。中间是“哈尔滨医科大学”英文缩写HMU组成的图案,上方有“1926”字样;外环上方是郭沫若题写的校名“哈尔滨医科大学”;下方是“蛇杖”,“蛇杖”两侧带翅膀像一本翻开的图书;居中有一条指向左上方的斜线。徽志的色彩以蓝色、绿色构成,蓝色代表医学的严谨性,绿色则象征生命的健康、活力与希望。

徽章为郭沫若题写的“哈尔滨医科大学”长方形章。

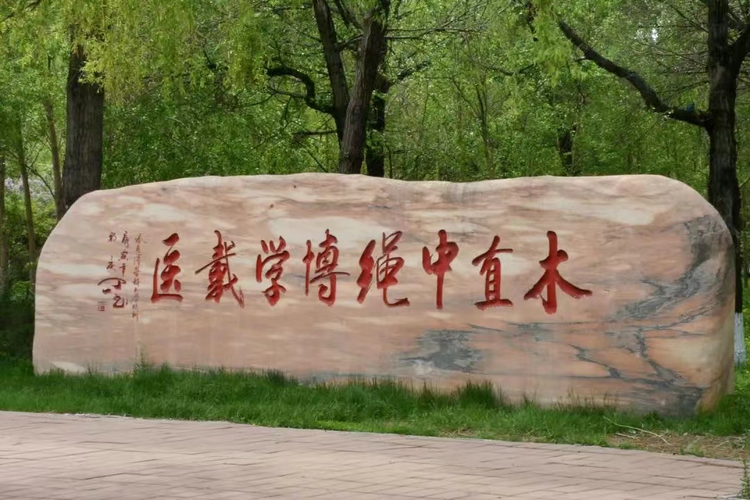

校训

哈尔滨医科大学的校训为“木直中绳,博学载医”。木直中绳的含义为各种可用的木料经木师测量加工成材,寓意学生经培养后成材;博学载医含义为渊博的知识,承载博大精深的医学。

校歌

哈尔滨医科大学校歌为《托起人类健康的太阳》,杨宝峰作词,王明喜、刘伟共同作曲。

饱经风雨 历经沧桑

传医授道 奋斗自强

春光无限 桃李芬芳

医大精神代代传扬

医大精神代代传扬

健康所系 性命相托

大医精诚 大爱无疆 大爱无疆

木直中绳 博学载医 播种理想

播种理想收获希望 收获希望

扬起生命科学的风帆

载满真理与圣洁远航

同舟共济 再创辉煌

托起人类健康的太阳

托起人类健康的太阳

饱经风雨 历经沧桑

传医授道 奋斗自强

春光无限 桃李芬芳

医大精神代代传扬

医大精神代代传扬

健康所系 性命相托

大医精诚 大爱无疆 大爱无疆

木直中绳 博学载医 播种理想

播种理想收获希望 收获希望

扬起生命科学的风帆

载满真理与圣洁远航

同舟共济 再创辉煌

托起人类健康的太阳

托起人类健康的太阳 太阳

——《托起人类健康的太阳》

行政管理

现任领导

职位 | 姓名 | 职位 | 姓名 |

党委书记 | 张学 | 校长 | 季勇 |

党委副书记 | 袁重胜、贺景平 | 纪委书记 | 刘彦辉 |

副校长 | 孙长颢、许超千、于凯江、周钦、高彦辉 |

参考资料:截至2023年4月 |

历任领导

姓名 | 任职情况 |

韩靖 | 1949年 |

李鄂 | 1948年4月任中国医科大学二分校副校长兼卫戍医院院长,后任哈尔滨医科大学校长 |

季钟朴 | 1951年任哈尔滨医科大学校长 |

黄耕夫 | 1958年 |

李亭植 | 1949年10月后,历任第三军医大学、哈尔滨医科大学校长 |

张一民 | 1967年任哈尔滨医科大学校长 |

周旋 | 1972年 |

王禹明 | 1974年任哈尔滨医科大学党委书记、校长 |

李亚非 | 1978年任哈尔滨医科大学校长 |

刘守忠 | 1981年 |

于维汉 | 1983年任哈医大校长 |

程锡绎 | 1985年 |

隋永起 | 1984年任哈尔滨医科大学校长、党委副书记 |

金铮 | 1960年留校任病理生理学教师。历任哈尔滨医科大学教务处处长、教务长、副校长、党委副书记、校长 |

李士杰 | 1997年 |

金连弘 | 曾任哈尔滨医科大学校长,党委书记 |

姜洪池 | 2001年 |

杨宝峰 | 2001年任哈尔滨医科大学校长 |

田文媛 | 2010年 |

王永清 | 2016年任哈尔滨医科大学党委书记 |

来源参考: |

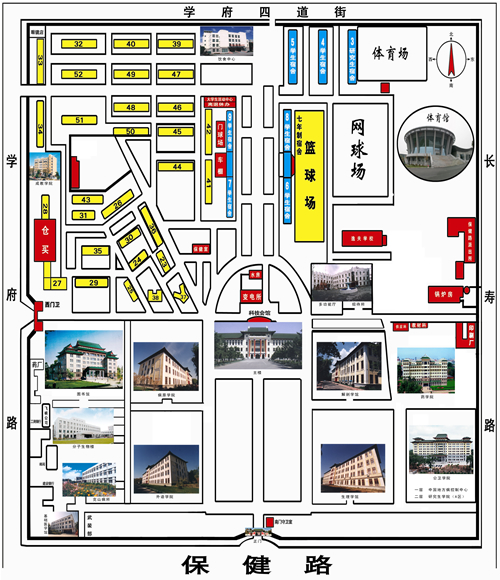

校园环境

哈尔滨医科大学由校本部、大庆校区两个校区组成,校园占地166万平方米(其中大庆校区114万平方米),建筑面积66万平方米(其中大庆校区34万平方米)。学校法定住所地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号。

校本部

校本部,因历史悠久一般也被称为哈尔滨医科大学老校区,位于黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号。校园有主楼、体育场、体育馆、图书馆、各类学馆共12栋教育功能建筑和9栋公寓楼等建筑及设施。哈尔滨医科大学校本部有基础医学院、公共卫生学院、卫生管理学院、药学院、生物信息科学与技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、继续教育学院、国际教育学院、研究生院、护理学院、口腔医学院和体育教研部等。

大庆校区

大庆校区位于黑龙江省大庆市高新区新阳路39号,设有基础医学院、护理学院、医学检验与技术学院、药学院、康养产业学院、人文社科系、医学信息学系、精神卫生学院、体育教研部、公共外语教研部等。

学校荣誉

2014年7月,学校荣获2013年度全省学习型党组织标兵称号。

2017年4月,学校荣获第九届高校校园文化建设优秀奖。

2017年12月,学校荣获“全国文明单位”荣誉称号。

2021年5月,学校代表队荣获“第十届中国大学生医学技术技能大赛”总决赛预防医学赛道冠军。

杰出校友

张亭栋:1950年毕业于哈尔滨医科大学,获“求是杰出科学家奖”,血液病专家

于维汉:曾任哈医大校长、名誉校长,中国工程院院士,心血管病学、地方病学家

巴德年:1962年毕业于哈尔滨医科大学,中国工程院院士,免疫学专家

王琳芳:1954年毕业于哈尔滨医科大学,中国工程院院士,分子生物学专家

朱晓东:1956年毕业于哈尔滨医科大学,中国工程院院士,心血管外科专家

韩雅玲:1978年毕业于哈尔滨医科大学,中国工程院院士,心血管病学专家