简介

1940年,开始学习评剧,1941年曾出演《唐伯虎点秋香》第一次担任主角。

1952年,在第一届全国戏曲观摩演出大会上出演《刘巧儿》,并荣获演员一等奖。1954年初,拜京剧艺术大师梅兰芳为师。1955年与赵丽蓉合作出演《杨三姐告状》。1956年,新凤霞主演评剧电影《刘巧儿》,全国放映,成为上世纪50年代放映次数最多的影片之一。与此同时, 《刘巧儿》唱片在全国发行。1963年,出演戏曲电影《花为媒》,在全国以及东南亚各国放映。新派艺术也逐渐成熟起来,新凤霞以纯熟的演唱技巧,细致入微的人物刻画,塑造了青春美丽富有个性的少女张五可的艺术形象,从而将新派艺术推向了高峰。

1975年,新凤霞因受重大刺激脑溢血发作致左肢瘫痪,从此离开舞台,开始写作之路。此后20多年间,新凤霞先后创作了《新凤霞回忆录》、《新凤霞说戏》、《我和皇帝溥仪》、《苦与乐》等400多万字20余部文学著作。

1998年4月,于江苏常州逝世,享年71岁。

早年经历

1927年1月,新凤霞出生于江苏苏州,年少时,被人贩子从苏州拐卖到天津,而且养父母家是南市的平民窟家庭,早年生活条件艰苦,为了有个吃饭的本事,新凤霞便跟着堂姐杨金香学习京剧,后来跟随王仙舫、邓砚臣、张福堂等改学评剧。12岁时,由家中大伯父起名“杨淑敏”,意思是女孩子要笑不露齿。14岁开始卖艺为生,跟随母亲四处漂泊。

演艺经历

初出茅庐

1941年,十四岁的新凤霞出演评剧《唐伯虎点秋香》,在戏中扮演主角秋香。这是她第一次出演主角,起初她只是扮演一个小角色,当表演快开始时,饰演主角秋香的演员因事无法到达现场,戏院经理为避免戏院遭受经济损失,决定由新凤霞代替出演主角秋香,新凤霞的表现受到了在场观众的一致好评。之后又接连主演《花田八错》《苏小妹》等曲目。

1944年,出演评剧《拾黄金》,当时正值天津河东天宝大剧院过年封箱演出,演员们大都回家过年,同台的男演员又突发高烧,无人上台与新凤霞完成演出,最终由新凤霞一人演完全场,考验了新凤霞扎实的基本功。同年,新凤霞带领戏班来到青岛天成戏院演出,受到观众的一致认可。

1945年,新凤霞再次来到青岛,由于当时社会环境混乱,新凤霞被困青岛,卖掉随行物品才离开青岛。后来这段经历也成为电影《闯江湖》的原型素材。

名声大噪

1948年,新凤霞从天津来到北平城南的天桥,在万盛轩戏院唱戏。新凤霞初来京城,先唱好“八大出”——《马寡妇开店》《老妈开嗙》《花为媒》《打狗》《杜十娘》《桃花庵》《王少安赶船》《占花魁》,吸引大量观众。在天桥的演出引起社会各界的关注,各种报纸对新凤霞进行大量宣传。

1949年新中国成立后,新凤霞成立了北京凤鸣剧社并担任主演。同年,排演评剧《刘巧儿》。戏曲上演之后,受到很大关注。在这出戏中,新凤霞成功地塑造了刘巧儿的艺术形象。剧中刘巧儿争取婚姻自由的故事,引发众多青年人的共鸣,戏中“巧儿我自幼儿许配赵家……”等桥段广为传唱,使评剧艺术得到进一步普及。

1950年,新凤霞亲自执笔创作《艺海深仇》,这部作品是以她的个人经历为题材创作的大型评剧现代戏,在剧中饰演姐姐,给观众留下了深刻的印象。同年,新凤霞任北京首都实验评剧团主演兼团长。次年,新凤霞调入中国人民解放军总政文工团解放评剧团任主演兼副团长。1952年,在第一届全国戏曲观摩演出大会上再次出演评剧《刘巧儿》,并凭借这一剧目荣获演员一等奖。

1954年初,新凤霞被京剧艺术大师梅兰芳选中并收为徒弟,这是梅兰芳先生第一次收地方戏演员。在梅兰芳的指点下,新凤霞的表演水平又上了一个新台阶。次年,与赵丽蓉共同主演《杨三姐告状》,这次对《杨三姐告状》进行了整理重排,将原连台本戏精炼改编为单本剧,为了排好这出新的《杨三姐告状》,新凤霞曾特意去滦县访问杨三姐,但很遗憾,由于杨三姐本人及其家人的种种原因,新凤霞未能如愿见到杨三姐。次年,中国评剧院成立,新凤霞在中国评剧院一团任演员、院艺术委员会副主任、主任、名誉主任。

1956年,新凤霞出演电影版《刘巧儿》,当时正值新中国第一部婚姻法颁布,为配合其宣传,长春电影制片厂将其改编成电影搬上银幕。至此,刘巧儿成为当时青年男女的偶像。通过电影的形式,让更多人了解了新凤霞,新凤霞演唱艺术从此确立并得到广大评剧观众的喜爱。同年,参加由人民日报、新华社等几大媒体联合主办的《春节大联欢》,这是新中国最早的春节联欢会,新凤霞在此次晚会中表演评剧《刘巧儿》。继《刘巧儿》之后,演出评剧电影《祥林嫂》,将鲁迅先生的名作与评剧相结合,通过她的唱腔展现了一位在封建社会受尽摧残迫害的劳动妇女祥林嫂,同时展现了深厚的艺术功底,新派演唱艺术也得到了进一步的发展。

1957年6月14日、19日,《人民日报》先后刊发了新凤霞的两篇叙事散文《过年》和《姑妈》,两篇文章深受读者喜爱。编者在《过年》的“附记”中,介绍了新凤霞的自学之路:“评剧名演员新凤霞,解放后开始学文化,去年已读完初中课程。”

1959年,与筱白玉霜、马泰合作演出评剧《金沙江畔》,这部作品是中国评剧院为庆祝新中国成立10周年推出的一部革命历史题材作品,剧情曲折生动,场面庞大,被誉为评剧现代戏里程碑式作品,并创造了许多脍炙人口的经典唱段,至今仍在声声流传。

1961年,改编传统评剧《花为媒》,新凤霞在博采众多剧种表演、各种唱法之长的基础上推陈出新。在这部作品中她以纯熟的演唱技巧,细致入微的人物刻画,塑造了青春美丽富有个性的少女张五可的艺术形象,从而将新派艺术推向了高峰。《花为媒》让新凤霞和吴祖光珠联璧合,创造了艺术的辉煌。曾经在北京大众剧院连续演出一个月,场场爆满。

1963年,新凤霞合作演员李忆兰出演戏曲电影版《花为媒》,并在全国以及东南亚各国放映。之后新派艺术再风靡全国和东南亚地区。许多评剧女演员向新凤霞拜师学艺,评剧新派艺术得到了空前的发扬与传播。

艺术转折

1975年,新凤霞因受重大刺激脑溢血发作致左肢瘫痪,左手左脚不能再动,从此被迫离开她最爱的舞台。此后20多年间,新凤霞先后创作了《新凤霞回忆录》《新凤霞说戏》《我和皇帝溥仪》《苦与乐》等400多万字20余部文学著作。还画了上千幅花鸟画。其中《新凤霞回忆文丛》曾获第三届“全国优秀妇女读物奖”一等奖。

1980年,指导话剧《闯江湖》,这是她的丈夫著名戏剧家吴祖光先生根据新凤霞早年在天津、青岛闯江湖卖艺求生的人生际遇以及所见所闻创作而成。同年,撰写的《新凤霞回忆录》正式出版。在本书的七十八篇文章,有她童年生活的追忆和拜师学艺的经过,也有她从事舞台艺术的经验总结和对老一辈艺术家的追怀。她还在本书提供了许多生活和舞台照片、绘画作品等以便读者方便理解。

1982年,加入中国作家协会,成为了中华人民共和国成立以来第一位加入中国作协的女演员。同年,参与录制春节前夕《春节串门联欢会》,节目中,阔别舞台多年的新凤霞反串了京韵大鼓《挡曹》,在欢声笑语里辞旧迎新。次年,新凤霞登上春晚的舞台,表演评剧《刘巧儿》,因身体原因,新凤霞坐在轮椅上完成了全程的演出,一登场,现场便响起掌声。

1984年,出演电影版《闯江湖》,饰演师姑,并演唱《凤还巢》。1989年,获第一届中国金唱片奖。

1997年,获得了美国纽约美华艺术学会颁发的华人艺术家终身成就奖。

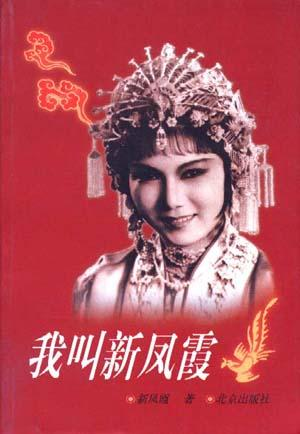

1998年5月23日,新凤霞的回忆书籍《我叫新凤霞》正式出版。同年4月,新凤霞随丈夫吴光祖往常州参加刘海粟画廊仪式时突发脑溢血,经过一周的抢救无效,于12日在江苏常州病逝,享年71岁。获悉新凤霞将长眠于万佛园的消息后,数十名爱戴新凤霞的北京观众,也特意赶到了万佛园,为这位人民艺术家送别。

2017年《美在天真:新凤霞自述》正式出版,新凤霞在书中讲述了自己的成长经历、学艺甘苦,也表达了对评剧等艺术门类的独到见解,回忆与丈夫吴祖光及老舍、齐白石等师长、友人的交谊往事。此书曾入选“2017年中国好书”图书书目。

主要作品

参演评剧

剧名 | 饰演角色 |

唐伯虎点秋香 | 秋香 |

花田八错 | 春兰 |

苏小妹 | 苏小妹 |

拾黄金 | —— |

花为媒 | 张五可 |

马寡妇开店 | 马寡妇 |

老妈开唠 | —— |

调风月 | —— |

六十年的变迁 | 童子英 |

阮文追 | 潘氏娟 |

打狗 | —— |

杜十娘 | 杜十娘 |

桃花庵 | —— |

王少安赶船 | —— |

占花魁 | —— |

杨乃武与小白菜 | 小白菜 |

乾坤袋 | 银屏公主 |

春香传 | 春香 |

三凤点秋香 | 秋香 |

刘巧儿 | 刘巧儿 |

会计姑娘 | 李秀英 |

杨三姐告状 | 杨三姐 |

志愿军的未婚妻 | 赵淑华 |

三看御妹 | 刘金定 |

金沙江畔 | 珠玛 |

无双传 | 无双 |

凤还巢 | 程雪娥 |

可怜的秋香 | 秋香 |

小二黑结婚 | 小芹 |

参演电影

时间 | 名称 | 饰演角色 | 海报 |

1956年 | 刘巧儿 | 刘巧儿 | |

1963年 | 花为媒 | 张五可 |

|

1984年 | 闯江湖 | 师姑 |

|

出版书籍

出版时间 | 书名 |

1980年 | 新凤霞回忆录 |

1983年 | 以苦为乐 |

1985年 | 少年时 |

1987年 | 新凤霞说戏 |

1989年 | 恩犬 |

1994年 | 评剧皇后与作家丈夫 |

1997年 | 梨园旧影 |

1997年 | 人世琐忆 |

1997年 | 童年纪事 |

1997年 | 人缘 |

1998年 | 我叫新凤霞 |

2003年 | 我与吴祖光40年悲欢录 |

2006年 | 新凤霞自述 |

2007年 | 末代皇帝的逸事 |

2007年 | 我和溥仪 |

2011年 | 人生如戏 |

2013年 | 我与吴祖光 |

2017年 | 美在天真——新凤霞自述 |

获奖记录

获奖时间 | 颁奖活动 | 奖项 | 获奖情况 |

1952年 | 第一届全国戏曲观摩演出大会 | 优秀演员奖 | 获奖 |

1989年 | 首届金唱片评奖活动 | 金唱片奖 | 获奖 |

1997年 | 第十六届亚洲最杰出艺人奖 | 最杰出艺人奖 | 获奖 |

1997年 | 美国纽约美华艺术会 | 华人艺术家终身成就奖 | 获奖 |

个人生活

1950年,新凤霞和戏剧家吴祖光在北京文化局召开的一次会议上相遇。次年9月,二人在北京南河沿欧美同学会的大院里以鸡尾酒会的形式举行婚礼,结为夫妻。

1957年,丈夫吴祖光成了反革命右派分子,1958年,吴祖光被发配北大荒劳改三年,新凤霞拒绝与丈夫吴祖光离婚,二人自始至终相濡以沫、情比金坚。

艺术成就

新凤霞创立新派,唱腔清新华丽、婉转动听,改变了评剧早期以慷慨激越、大哭大号为特征的传统唱法,更加优美抒情,因而得以深入人心。在艺术上从不保守,她敢于吸收、敢于创新,博采姊妹剧种表演之长,虚心学习各种唱法,积累了丰富的演唱经验。在中国评剧院这一国家剧院良好的艺术环境中,新凤霞的艺术创作力得到了空前的发挥,新派艺术得到了长足的发展。

1963年评剧电影《花为媒》开拍,新派艺术也逐渐成熟起来,新凤霞以纯熟的演唱技巧,细致入微的人物刻画,塑造了青春美丽富有个性的少女张五可的艺术形象,从而将新派艺术推向了高峰,她独具特色的“疙瘩腔”成为新派艺术显著标志。

新凤霞还与众多音乐工作者共同创造了“除草调”“降香调”“送子调”“反调大慢板”“三拍子调”“格登调”等新曲调与新板式,是新派的“新”字的具体体现。这些创造出的新曲调、新板式已成为新派艺术的重要组成部分,极大地丰富了评剧的唱腔艺术,推动了整个评剧剧种向前迈出了一大步,新派艺术也由此达到巅峰。

人物评价

新凤霞一生追求文化,从不向厄运低头。以非凡成就从一个民间艺人成功升华到艺术大师的高度。堪称中国妇女的优秀典范。

新凤霞是个旧社会的戏曲艺人,新社会的写书人,是空前绝后了。

小时候她不畏艰辛,努力学戏,终于成为家喻户晓的评剧皇后。百折不挠,受尽艰难却苦尽甘来,以坚强的毅力谱写出精彩的戏剧、著作和绘画人生,为后人留下了宝贵的精神财富。