历史信息

1817年P.V.Chevillot和W.F.Edwards第一次制备出高锰酸钾,他们用MnO2、KOH和KNO3熔化反应生成锰酸钾,再水解。之后,G.Forch-hammer等人提出用氯酸盐代替KNO3制备锰酸钾,A.Bechamp提出用CO2通入锰酸钾溶液制取高锰酸钾;G.Stadeler提出用氯气处理锰酸钾溶液制取高锰酸钾。之后陆续出现用Br2和O3转化成高锰酸钾的各种方法。到二十世纪初,由P.Askonasy和S.Lonowski提出用电解法制取高锰酸钾的工艺设备,不久首先在德国实现工业化生产,其规模10t/月,第一次世界大战期间,美国用电解法制得高锰酸钠,再转化成高锰酸钾进行小型生产。

第一次世界大战之后,世界各国对软锰矿的氧化焙烧、锰酸钾电解氧化的机理、工艺及其设备进行大量的研究和各种改进,尤其是德国对锰酸盐的研究和发展有较大的贡献,使锰酸盐在转炉内氧化焙烧达效率得到较大提高,并对早期电解槽型进行改造和优化。到二战后,该早期装置转移到苏联,在德国比特费尔德中部城市又开始重建设备并开始生产。

50年代后期,美国Carus化学公司建立了液相氧化制备锰酸钾,然后制高锰酸钾的装置,60年代初英国Boots公司和荷兰Kouinklijke合作建成生产高锰酸钾全自动、连续化的装置,使高锰酸钾生产提高到一个新的水平。中国于50年代,在贵州遵义化工厂采用固相法生产高锰酸钾试验成功,继而广州同济化工厂、重庆嘉陵化工厂等相继建成高锰酸钾生产车间进行生产。

晶体结构

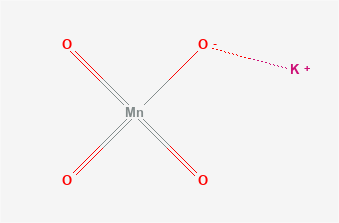

高锰酸根离子MnO4的空间构型为四面体,锰原子位于四面体中心,4个氧原子位于四面体的顶点。

理化性质

物理性质

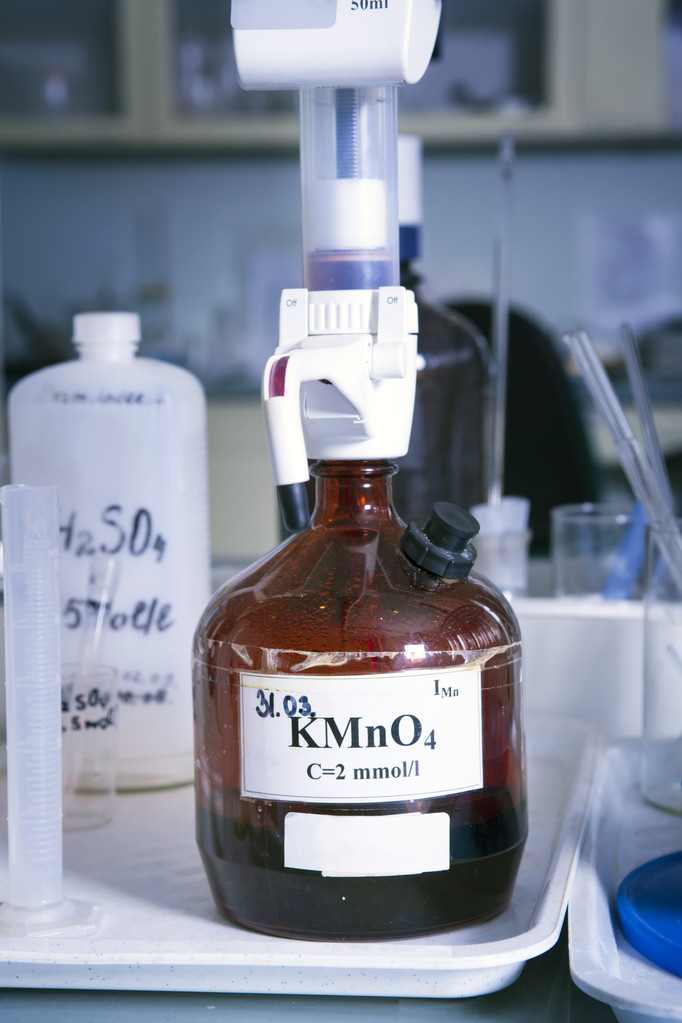

外观 | 深紫色结晶(金属光泽) | 气味 | 无臭无味 |

密度 | 2.7 g/cm³ | 熔点 | 240°C |

溶解度 | 6.34 g/100 mL (20 ℃) | 摩尔质量 | 158.033949 g/mol |

pH值 | 8 (H2O, 20°C) | 蒸气压 | <0.01 hPa (20 °C) |

log P | 1.73(计算) | 溶解性 | 溶于水,碱液,微溶于甲醇,丙酮和硫酸 |

化学性质

稳定性

高锰酸钾固体,到 240°C左右时发生分解反应,热稳定性较差,因此在储存和使用过程中应注意避免高温。反应方程式为:

中学教材为:2KMnO4==K2MnO4 + MnO2 (s) + O2↑(反应条件:加热)

经过对其分解产物探究,发现剩余固体全部溶于水呈墨绿色,表明并无二氧化锰(MnO2)生成。因此,高锰酸钾分解的主要反应应该为:

6KMnO4==2K2MnO4+K2Mn4O8+4O2↑(反应条件:加热)

KMnO4==KMnO2+O2↑(反应条件:加热)

腐蚀性

常温下高锰酸钾溶液与金属并不反应,但是却发现高锰酸钾溶液会腐蚀金属材料,这是因为在实验室配制的高锰酸钾溶液多为酸性或碱性,与金属材料接触形成了原电池,金属材料中不同成分构成正负极,酸性或碱性高锰酸钾溶液充当电解液,发生电化学腐蚀。

对于非金属单质,高锰酸钾溶液与碳(C)的反应现象明显,腐蚀性强;与硫(S)不反应,无腐蚀性。而对于有机物,饱和的聚氯乙烯不能被腐蚀,不饱和的橡胶易被腐蚀,对皮肤组织的腐蚀较强。综上,常温下高锰酸钾溶液的腐蚀性主要是针对有机物,因此存放时不能使用橡胶塞,取用要小心操作或戴上手套防止腐蚀皮肤。

常温下高锰酸钾溶液与部分金属、非金属、有机物反应的现象物质种类 | 铁 | 硫 | 锌 | 铜 | 活性炭 | 聚氯乙烯 | 橡胶 | 猪皮 |

实验现象 | 无明显 现象 | 无明显 现象 | 无明显 现象 | 无明显 现象 | 剧烈反应,紫红色褪去 | 无明显 现象 | 溶液颜色稍有变浅 | 表皮出现暗黄色块 |

氧化性

KMnO4在酸性、中性和碱性介质中充当非常强大的氧化剂。

在酸性介质中

2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5[O]

MnO4 + 8H + 5e → Mn + 4H2O

在中性或碱性介质中

2KMnO4 + H2O → 2KOH + 2MnO2 + 3[O]

MnO4 + 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH

高锰酸钾的氧化性主要针对两类物质:低价态离子和有机物。对于有机物,高锰酸钾可以氧化乙醇和乙醛等。

与乙醛(CH3CHO)的化学反应方程式:

在酸性环境中,KMnO4还原为Mn(溶液褪色)

5CH3CHO+2MnO4 +6H → 5CH3COOH+3H2O+2Mn

在碱性环境中,KMnO4被还原成MnO2(棕色沉淀物)

3CH3CHO+2MnO4 +OH → 3CH3COO+2MnO2↓+2H2O

酸性高锰酸钾与乙醇(C₂H₅OH)的化学反应方程式:

5C2H5OH + 4KMnO4 + 6H2SO4→ 5CH3COOH + 4MnSO4 + 11H2O + 2K2SO4

高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,化学方程式为:

2KMnO₄+16HCl(浓)→2KCl+5Cl₂ ↑+2MnCl₂+8H₂O

其他反应

高锰酸钾在碱液中加热时,高锰酸钾变成锰酸盐并放出氧气。因此,高锰酸钾溶液做氧化剂时,常在酸性介质中进行反应。MnO4常用来氧化Fe、SO3、H2S等低价态离子。高锰酸钾在碱液中的化学方程式为:

4KMnO4 + 4KOH → 4K2MnO4 + 2H2O + O2↑

草酸(H2C2O4)与高锰酸钾(酸性)的反应方程式:

2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4→ K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O

高锰酸钾溶液和硫化氢的反应方程式:

5H2S+2KMnO4+3H2SO4→K2SO4+2MnSO4+8H2O+5S↓

制备方法

制备高锰酸钾的方法常被分为两种:一步法和两步法。

一步法

锰金属直接电解法

原理为:由锰铁、镜铁、锰合金等作阳极,在碳酸钾和氢氧化钾溶液里直接电解得KMnO4。其优点为简单、安全、耗碱少;其缺点为电能消耗大,阳极材料要求高。

总反应方程式为:2Mn+2OH+6H2O

安全事宜

危险性

危险标识GHS分类:

H272:可能加剧火灾;氧化剂

H302:吞咽有害[警告急性毒性]

H361d:疑似损伤未出生的孩子[警告有生殖毒性]

H400:对水生生物剧毒[警告对水生环境有害,急性危害]

H410:对水生生物具有剧毒,具有长期影响[警告对水生环境有害,具有长期危害]

毒性

高锰酸钾毒性(不同生物体)实验生物体 | 摄入路线 | 最低致死剂量 |

老鼠 | 口腔 | 750 mg/kg |

豚鼠 | 口腔 | 1151 mg/kg |

兔子 | 静脉注射 | 70 mg/kg |

人 | 口腔 | 71 mg/kg |

狗 | 口腔 | 400 mg/kg |

锰主要影响神经系统,可能导致行为变化和其他神经系统影响,行为活动做可能变得缓慢和笨拙,这种症状严重时的组合被称为“锰中毒”。

搬运和储存

安全搬运:远离易燃物(木材、纸张、油等);必需穿戴适当的防护服,否则不要接触损坏的容器或溢出的材料。当发现少量干溢出物:用干净的铲子将材料放入干净、干燥的容器中,并将容器从泄漏区域移走;当少量液体溢出:使用蛭石或沙子等不可燃材料浸泡产品,然后放入容器中进行后期处理。当发生大泄漏:在液体泄漏之前筑堤,以便日后处理。

安全储存:与可燃物质、还原剂和粉末金属分离;门窗封闭良好;提供包含灭火、储存废水的设施;存放在没有排水或下水道通道的区域。

急救措施

误食:立刻进行催吐,随后进行彻底洗胃、镇痛、葡萄糖静脉注射、液体治疗和抗生素治疗。危急情况通过气管造口术可能挽救生命。

吸入:立刻移动到户外呼吸新鲜空气,并保持半直立姿势,情况紧急可能需要人工呼吸,情况严重立即就医。

皮肤接触:首先立刻用大量的水冲洗至少15分钟,然后脱掉被污染的衣服,再次冲洗,用亚硫酸氢钠溶液涂抹,并用水冲洗情况严重立即就医。

误入眼睛:立刻用大量的水冲洗几分钟,用3%的硼酸冲洗,并用维生素C溶液洗涤1~2次,情况严重立即就医。

消防措施

小火灾:用水即可。

大火:从远处用水覆盖火灾区域,如果货物已暴露在高温下,则不要去尝试移动货物或车辆。在安全地情况下,尽量将未损坏的容器移离火灾周围的区域。对火灾中的储罐或拖车装载物,应从最大距离灭火,用大量的水冷却容器,直到大火熄灭。如果火势无法控制,则尽快疏散周围人群。

泄露应急处理

对于泄露危急情况,应及时隔离和疏散。

若泄露液体:应向泄漏区域周围隔离,并疏散人群至区域外至少50米(150英尺);若泄露固体:应疏散人群并撤离至区域外至少25米(75英尺);大型溢流:应疏散人群并撤离至区域外至少100米(330英尺);火灾:如果油罐车、轨道车或油罐车发生火灾,应疏散人群并撤离至区域外至少800米(1/2英里)。

注释

[a]COD一般指化学需氧量。 化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。