简介

《六祖坛经》记载了慧能的事迹、语录。分成十品(行由、般若、疑问、定慧、坐禅、忏悔、机缘、顿渐、宣诏、咐嘱)。根据“自性本自清静”立说,宣扬“明心见性”“顿悟成佛”的基本思想,为禅宗重要典籍。中国佛教著作被称之为“经”的只此一部。

《六祖坛经》现主要有敦煌本、宋代《坛经》(惠昕本)、宋代《坛经》(契嵩本)、元朝《坛经》(宗宝本)等版本传世。最早版本为敦煌本,约成书于公元780年(唐德宗李适建中元年)。

《六祖坛经》的禅学思想对中国佛教事业的发展、宋朝理学家的思想创建、唐宋以来诗歌、文学、绘画等艺术都产生了重大影响。《六祖坛经》的禅学思想随着禅宗的流传,对东亚文化也产生了很大影响,日本文化中的徘句、茶道、武士道、剑道、花道等都受到了禅宗思想的影响。近代,禅宗文化流传至欧美国家,《六祖坛经》的思想也影响了美国垮掉的一代及嬉皮士文化。

书名释义

从文字上解读,《六祖坛经》是禅宗六祖慧能所述,弟子法海集录,所以命名叫“六祖”;“坛”是佛教在传承过程中施法、作法、讲法、受法的活动场所,又称法坛;“经”是指被尊称为典范的著作和宗教典籍。《六祖坛经》是佛经中唯一一部中国佛教著作。从佛教上解读,“坛”还具有内外两层意义,外为传法的场地,内为行法的人心。因为六祖慧能的禅法直指人心、见性成佛,所以“坛经”又具有以心为坛,以见性为经的意思。

作者

简介

六祖慧能(638-713),亦名“惠能”。唐朝僧人,禅宗南宗创始人,被推为禅宗六祖。本姓卢。世居范阳(治今河北涿州),生于南海(今广东广州)新兴。据说原为不识字樵夫,听人颂《金刚经》,发心学佛,投禅宗五祖弘忍门下作“行者”。后弘忍为选嗣法弟子,命寺僧各作一偈。慧能作偈曰:“菩提本非树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”以表示对佛理的理解,弘忍便密授禅法,并付与法衣。仪凤二年(677年)到韶州(广东韶关市西南)曹溪宝林寺弘扬禅学,宣传“见性成佛”,成为禅宗正系。因在南方倡导顿悟法门,称为“南宗”。其传法说教由弟子汇编成书,称为《六祖坛经》。

经历

六祖慧能三岁时丧父,年幼时生活艰辛,长大后卖柴为生。一天,在集市卖柴,听到有人诵念《金刚经》,慧能一听经文,心即开悟。得知禅宗五祖弘忍大师在蕲州黄梅县传法,心怀向往,萌发求道之心。后得到一个客人相助,赠与十两白银安置老母,于是北上黄梅,拜见五祖。

慧能初见五祖,即得到五祖弘忍内心认可,留在寺庙砍柴舂米。八个月后,五祖召集弟子,准备以偈语传衣钵,首座弟子神秀做偈说:“身是菩提树,心是明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”慧能听到神秀的偈语,便知他没有悟道,做偈说:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”慧能不识字,请人代题在墙壁上,五祖见后,心中默认,于是,半夜为慧能讲解《金刚经》,传授衣钵,成为禅宗六祖。

慧能继承五祖弘忍衣钵之后,即刻南下,为躲避衣钵争夺,隐居在四会山中,前后十五年。一天,突然一念而起,感觉弘法时机已到,不必继续躲避。于是,出山来到广州法性寺。当其时,法性寺印宗禅师正在讲《涅槃经》,讲经间隙,有风吹幡动,一个和尚说是风在动,另一个和尚说是幡在动,众人争论不下,慧能说:“不是风动,不是幡动,仁者心动。”大众皆震惊不已。印宗法师问清慧能身份,便拜慧能为师,为慧能剃发,并请慧能开坛讲经。

唐仪凤二年(677年)春,慧能率僧众到韶州曹溪宝林寺,扩大寺院,广收门徒,倡导顿悟法门,创立禅宗南派,居曹溪36年。唐太极元年(712年)七月,六祖惠能命门徒回故居新州国恩寺建报恩塔,不久,六祖惠能带领法海、神会等门人回新州国恩寺住持说法。

唐先天二年(713年)八月初三,六祖慧能在国恩寺圆寂。世寿76岁,慧能圆寂后,其遗体由新州国恩寺迁回韶州曹溪宝林寺,其门人裹棕涂漆,保持其生前形象。其肉身像至今还保存在南华寺供世人瞻仰礼拜。

评价

慧能是中国禅宗第六代祖师,继二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍之后被称为六祖慧能。慧能是禅宗境界集大成者,在其一生的弘法过程中,大开“东山法门”,创立了中国佛教史上影响最大的禅宗“南宗”,进行了一场中国佛教史上的根本革命,从此,禅宗成为了中国佛教的主流宗派,其所创造的“顿教”禅法,人才辈出,其后代弟子相继形成了沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗,临济宗在宋朝又演化出杨岐派和黄龙派,形成了禅宗“五家七宗”的局面,将禅宗推向了黄金时代。慧能既继承了传统佛教,又不囿于佛教,他将佛教进一步中国化、平民化,将佛教从贵族信仰带入了百姓的日常生活,逐步发展成为流传最广泛的佛教宗派。

版本

《坛经》版本众多,目前已发现各种有价值的写本、刻本已有近三十种。不过众多版本皆为四种版本的系统衍生,也就是敦煌本、惠昕本、契嵩本、宗宝本。

敦煌本

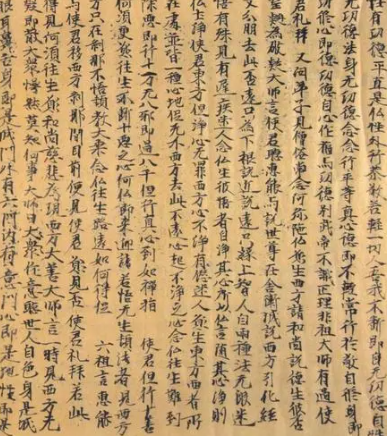

敦煌本《坛经》是20世纪20年代由日本佛教学者矢吹庆辉在伦敦大英博物馆藏的敦煌卷子中发现,然后影印后公布,并经过校订后收入《大正藏》第48卷。手写本,全一卷,不分品目,共有12000多字,约公元780年(唐德宗李适建中元年)成书,全称为《南宗顿教最上乘摩诃般若波罗蜜经六祖慧能大师于韶州大梵寺施法坛经》,也称《法海原本》。敦煌本《坛经》是近代发现的写本,是现存最早的版本,但敦煌本并不是《坛经》的原型,为神会门下“坛经传宗”的修正本。敦煌本《坛经》末有传授记录说:此《坛经》,法海上座集,法海圆寂后传同学道漈,道漈传弟子悟真,悟真在岭南曹溪山法兴寺传授此法。

惠昕本

惠昕本,又称宋本,分二卷十一门。编定时间,考定为宋太祖乾德五年(967)五月。惠昕本于政和六年(1116)再刊,传入日本,被称为“大乘寺本”,绍兴二十三年(1153)刊本,传入日本,被称为“兴圣寺本”。兴圣寺本序下有一行题:“依真小师邕州罗秀山惠进禅院沙门惠昕述。”所以被称为惠昕本。该本有14000多字,比敦煌本字数略多。

契嵩本

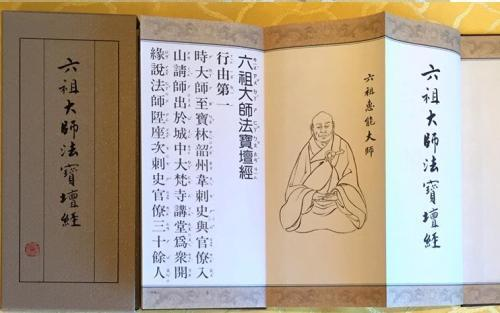

契嵩本,又称曹溪原本。该版本见载于明嘉兴大藏经中,书名《六祖大师法宝坛经曹溪原本》。契嵩本为北宋至和(1054-1056)年间僧人契嵩改编,简称《曹溪原本》,一卷,十品,共20000多字。

宗宝本

宗宝本,又称流布本,是明朝以来流传最广的版本。它是由元朝光孝寺僧人宗宝改编而成的版本,故名宗宝本。书名《六祖大师法宝坛经》,全一卷,共有20000多字,收录于明版诸本《大藏经》中。

内容主旨

《六祖坛经》是中国佛学和中国文化中重要的经典之一,它是一本专讲见性之法的顿悟见性之书,是六祖慧能的传法之书,也是禅宗变革的变法之书。其禅学思想由三个部分组成:一是融摄空有的禅学理论;二是即心即佛、自在解脱的解脱论;三是识心见性、顿悟成佛的修行观。流行版本的《六祖坛经》全文共分为十品,由慧能自身的经历,慧能的开示,慧能接引弟子的故事,慧能与唐中宗使者的对话以及慧能临终的最后开示等组成(具体见下表)。

六祖坛经内容简介表序号 | 章节名 | 主题 |

1 | 行由品第一 | 内容为慧能大师自述身世,讲述了闻法、求法、得法、弘法的过程 |

2 | 般若品第二 | 内容为慧能大师开示“般若”法义,示授觉悟自性的智慧法门 |

3 | 疑问品第三 | 内容为慧能大师应韦刺史之问,破除执迷,讲解西方净土喻旨,指示去相见性 |

4 | 定慧品第四 | 内容为慧能大师讲解定慧义旨,示授定慧一体的见性法门 |

5 | 坐禅品第五 | 内容为慧能大师讲解坐禅真境,破除法相,示授当境明心、见性得定的觉悟心行 |

6 | 忏悔品第六 | 内容为慧能大师讲解忏悔实义,示授自觉迷执、自去积障的自修法门,以令人直见本心 |

7 | 机缘品第七 | 内容为记载慧能大师应缘度人、随机点化、令人开悟的种种事例 |

8 | 顿渐品第八 | 内容为简介慧能的南宗顿教与神秀的北宗渐教之间的关系与往来,以及慧能与神秀之间关于戒定慧的不同解读 |

9 | 护法品第九 | 内容为记载武则天与唐中宗下诏迎请慧能大师入宫讲法,慧能与与使者薛简之间的问答记录 |

10 | 付嘱品第十 | 内容为慧能大师灭度前对弟子所作的最后讲法与嘱咐 |

核心概念

融摄空有的禅学理论

在佛教中,空有之争历来是各个宗派争论的焦点,但慧能在《坛经》一书中并没有将空有对立,而是将空有统一。在《坛经》中,“性”是全书出现频率最高的字,是全书的中心概念。在慧能的概念中,佛性是“无二之性”,不存在着空有之争,它是“非常非无常,非善非不善的”。般若智慧是人认知的根源和最高的智慧,它是“自性般若”,人人皆有般若智慧,愚智之差只是迷悟不同。世人“妙性本空”,但不可著空,著空即成“无记空”;不可著有,著有就是愚迷;有著就有空有、善恶之争;无著就来去自由,心体无滞。从认知上讲,因为有了智慧就产生了修行法门,慧能的修行法门就是无念为宗、无相为体、无住为本。了解一切法,但心不染著,就是无念;生活在社会万象中,既接触相又离开相,就是无相;对于人类认知的善恶、好丑、乃至结怨与亲近,言语争执、矛盾冲突,一起将之认作空,不必记在心中,就是无住。通过这三种法门的训练,达到外离相、内不乱、念不起的境界,就可以见性成佛。

即心即佛、自在解脱的解脱论

即心即佛

《坛经.机缘品第七》说, 僧人法海,初次参见慧能,问道:“即心即佛。愿垂指谕。”慧能说:“前念不生即心,后念不灭即佛。成一切相即心,离一切相即佛。”这就是“即心即佛”思想的来源。在佛教向中国传播的过程中,由于受到中国本土的儒道思想的影响,心性论在其发展中一直占据重要地位,从天台宗开始就有其肇端,但直到六祖慧能,心性问题才被推向极致。 慧能在继承印度佛教经典和吸收了儒、道思想传统基础上,直截了当地把佛性归诸人的心性,提出了心外无别佛和自性自度的修行主张,从此,“即心即佛”作为禅宗的核心思想成为了日常化的解脱理论。

无念、无相、无住

《坛经.定慧品第四》中,慧能说:“我此法门,从上以来,先立无念为宗,无相为体,无住为本。”这就是慧能无念、无相、无住思想的来源。慧能倡导自识本心、自见本性、自我成道的学说,是以提倡返观众生主体的本心、本性为成佛的根本途径,因此,提出了“无念为宗,无相为体,无住为本”的解脱思想。所谓“无念”,就是不把心执着于任何事物上,要让心不系缚世俗的一切事务。所谓“无相”,就是处于世俗的事务之中,但不被世俗事务系缚,在接触客观世界时,不产生对外界的贪恋执着,保持法体清静。所谓“无住”,就是不把意志定在任何事物上,也不把性空的事物执着为实有,这样,思想就不会受到束缚,而获得解脱。

顿悟成佛的修行观

直指人心

直指人心是慧能的禅风,是他的禅法修行特征。在《坛经》中的《行由品第一》的开篇中,慧能就说:菩提就是自性,是本来清静,只要把握住这个心,便可立即成佛。慧能认为自性是心的本体,心是自性的作用。心的作用是强大的,由于心,才能实现自我,也由于心,也才会堕入地狱。没有了心,就没有善和恶、舍和执、迷和悟、菩提和烦恼。慧能不仅谈到净心、善心、平心、直心、道心、菩提心,而且还谈到不净心、不善心、邪见心、烦恼心、诳妄心,但这并不是说心有多种,其实只有一个,只因它如水一样,有时纯净,有时浑浊,有时平稳,有时湍急,不停留于一处,正如《金刚经》所说“应无所住而生其心”,慧能的整个“心学”,便是从这里开始,如果能领悟到这个广大无边,犹如虚空的心,就可以见性成佛。

见性成佛

“见性成佛”是慧能修行的目的所在,其包含了众生是佛和见性成佛两个方面的思想,众生是佛是基础,见性成佛是途径。《般若品第二》中,慧能说:“不悟即佛是众生,一念悟时,众生是佛。”这就从根本上打破了佛和众生之间的差别,提出了佛在没有悟道之前就是众生,而一旦悟道,众生就是佛,这就是说,所有芸芸众生都具有成佛的基本条件,关键在于个人的修行。在慧能的眼中,见性就是成佛,他曾经说,本性就是佛,离开本性没有其它佛。自性能够包含万法,万法在诸人性中。三世诸佛,十二部经书,在人性中本自具有。在《坛经》的《般若品第二》中,慧能提出,如果没有尘劳,智慧常常显现,不离自性,没有杂念、没有回忆、没有执着、没有诳妄,所有的念头都从心而起,用智慧观照一切,对任何事物不取不舍,就是见性成佛。慧能自身就是见性成佛的典型事例,他出生贫寒,不识文字,但闻经即悟,立地成佛。

无处不在的修行法门

在六祖慧能的思想体系中,修行法门是无处不在的,没有任何的约束和规定。六祖慧能认为,不管是作为僧人的出家人,还是身在俗世的大众,只要修行,都可以顿悟成佛,这样就打开了修行的门槛,把禅宗带入了社会,带给了广大民众。对于修行的方法而言,坐禅曾经是禅宗修行的法门之一,很多禅宗弟子都执着的认为只有坐禅才能成佛,而六祖慧能提出对外不执着事物就是禅,内心不乱就是定,心境才是成佛的关键,这样就打开了修行方法之门,对于有志于修行的人而言,既不需要出家,也不需要经过特殊训练,在日常生活的行住坐卧中就可以进行修行,顿悟成佛。

影响

对中国文化的影响

钱穆先生在《国史新论》中认为,像六祖慧能这样的大师是不世的豪杰,是当之无愧的英雄。正是由于慧能这样的禅师参与,中华文化才会有这样的发展。《坛经》及慧能的禅学思想对中国文化产生了深远的影响,涉及到中国人生活的方方面面,中国传统文化中儒、释、道三家鼎立的局面,有赖于慧能的贡献。具体而言,首先,《坛经》的思想影响了中国佛教事业的发展,禅宗在唐宋期间曾经是第一大宗教派别,柳宗元撰《赐谥大览禅师碑》中说,凡是谈禅的都是来自于六祖慧能;其次,《坛经》的思想启发了宋朝理学家的思想,影响了理学的发展,宋代理学家朱熹、心学家陆九渊等或多或少的都受到《坛经》的影响,并因此而影响了中国社会的走向;最后,唐宋以来中国诗歌、文学、绘画都受到了《坛经》的影响,其中禅画、文人画最为典型。

对外国文化的影响

《坛经》一书随着禅宗的流传,并不仅仅影响了中国文化,还影响了东亚的文化。宋元时期,中日之间的海上贸易繁荣,来往于中日两国之间的不仅仅是商品和商人,还有两国的高僧们。明庵荣西是第一个将禅宗带入日本的僧人,公元1191年,荣西嗣临济法脉,搭船返日,弘扬临济禅法,传播天台、真言、禅三宗,成为日本临济宗的初祖。公元1227年,道元得到曹洞宗真传归国,在日本大力弘扬曹洞宗禅法,成为日本曹洞宗之始祖。公元1654年,明末中国僧人隐元受邀东渡日本,在京都建造了黄檗山万福寺,创立日本黄檗宗。从此,日本形成了临济、曹洞、黄檗三大禅宗宗派,并逐步形成了自己的特色,成为日本禅宗独特的气象。禅宗传到日本之后,对日本文化产生了很大影响,日本的徘句、茶道、武士道、剑道、花道等都受到了禅宗思想的影响,禅宗的思想成为了这些技艺的核心理念,诧静、物哀、幽玄等日本美学特征无不都受到禅宗思想的影响。

美国是一个移民国家,多元文化的社会,各种文化都能够在此扎根,禅宗也不例外,1893年,日本僧人释宗演率领团队参加了芝加哥世界宗教大会,将禅宗带入了美国。铃木大拙是一位著名禅师和学者,1905年,释宗演再次来到美国传法,铃木大拙担任翻译,1951-1957年,他在纽约哥伦比亚大学教书,拥有众多信徒,其中著名的信徒包括卡普乐、金斯堡、凯鲁亚克、约翰.凯奇以及心理学家埃里克.弗洛姆等,而正是这一批人,成就了美国垮掉的一代,开始了美国嬉皮士运动,影响了美国当今文化。

在英国大不列颠国家图书馆广场上,树立着世界十大思想家雕像,其中有孔子、老子和慧能,并称“东方三圣”,是公认的世界十大思想家之一,而概括慧能一生成就的《坛经》已成为佛教禅宗经典。

争议

《坛经》的作者争议

《坛经》为慧能大师所说,弟子法海所集记,这是一直以来的说法,而且《坛经》自身的内容也所表明这个观点。到了近代,由于敦煌本的发现,以及日本兴圣寺本、大乘寺本的出版,《坛经》的作者有了不同的争议。1930年,胡适在游历英国之后,得到了敦煌本《坛经》的相关资料,撰写了《菏泽大师神会传》《坛经考之一》《坛经考之二》,认为《坛经》主要为神会(少部分为门下)所作。钱穆先生在1945年发表了《神会与坛经》一文,驳斥了胡适的观点。印顺法师在《中国禅宗史》中用理性逻辑逐步论证了《坛经》为六祖慧能所著。日本禅宗研究者对《坛经》的作者也有不同的看法,宇井伯寿的《第二禅宗史研究》认为,《坛经》绝大部分为慧能所说。关口真大的《禅宗思想史》认为,《坛经》代表了神会的思想。柳田圣山的《初期禅宗史书之研究》认为,《坛经》为牛头六祖慧忠所说,鹤林法海所记,神会将之引入自宗,由门下完成。

《坛经》的思想争议

《坛经》是南禅的重要经典,其代表着慧能及其顿悟的思想,而与之相对的就是北禅神秀渐悟的思想。南顿与北渐的争议是禅宗历史最著名一场争议,这场争议始于神会对神秀一系禅法的抨击,神会说北禅:“师承是旁,法门是渐”,此后,开始了南北禅宗之间的一场争论。

慧能和神秀同出于五祖弘忍,五祖圆寂后,神秀北上弘法。在7世纪下半叶和八世纪上半叶,神秀一系的禅风鼎盛,在北方地区享有盛名,其影响远在慧能一系之上。但在8世纪中叶,尤其在9世纪中叶会昌灭佛后逐渐衰退,约9世纪末趋于衰亡。慧能一系到了8世纪,在南方迅速发展起来,人才辈出,尤其是临济、曹洞等“五家”的创立,把南禅推向了一个新的阶段,成为了中国禅宗的主流。

中国禅宗顿渐之争,在于觉悟方式和觉悟过程之争。顿教认为,当下觉悟,没有次第,直接证入真理,契合真性;渐教认为,不断修习,渐次悟入,运用种种权宜之法,经历由低到高的阶段,进而把握真理,体悟真性。这种学术争论,开始于晋宋之际的一场争论,以支遁、道安、慧远、僧肇为代表的渐悟思想认为,成佛需要经历十个阶位,达到七个阶位,就可以彻悟,再坚持下去,就可以成佛;以竺道生、慧达为代表的顿悟思想认为,达到七个阶位,没有成佛的可能,只有达到第十个阶位时,一切妄想彻底断尽,霎那得到正觉,成就为佛。

神秀一系的北禅主张渐修渐悟,他认为,戒行禅修都离不开心,众生的清静心是觉悟的基础。清静心与污染心是相对立而存在的,在世俗生活中,众生因为本有的清静心被污染心遮蔽,显示不出,所以不能觉悟成佛,这就需要经过一系列规范化、程式化的禅法训练,渐渐得到觉悟。

慧能一系主张顿悟,他认为,法无顿渐之分,只有一种。禅作为成佛的法,其目的在于最后的成佛,而成佛的关键在于体悟每个人内心都具有的本性,一朝体悟,立地成佛。慧能认为,人有利钝迷悟之分,根机有上下优劣之别。资质好的人,悟道就快,资质差的人,悟道就慢,因此,没有顿渐的方式之分,只有人的素质之分。他和神秀的差别在于,神秀的渐宗是接引“大乘人”,而他自己的顿宗则是接引“最上乘人”。

因此,所谓顿渐之争,其实是方式和过程之争,而非理论之争,南禅和北禅都是建立在心性基础之上的,两者都以众生本来具有真如本性为成佛的根据,也都认为众生因为迷妄颠倒而不能觉悟,去掉迷妄颠倒,显现真性,就能得到解脱。

评价

宗宝本《六祖大师法宝坛经跋 》中说:六祖大师所说法,都是大乘圆满顿悟的旨意,所以称之为经。其语言朴实而内容深远,文字明了而含义深刻,读此书的人都会有所收获,天赋高的人可以了解其深奥的智慧,天赋一般的人可以懂得生活的道理。

钱穆说:《坛经》是探索中华文化必读的典籍之一,是中国有史以来第一部白话文书籍。他还说:要接受西方文化,便该学慧能,把西方的消化溶解进中国来。

1958年8月21日,毛泽东在中共中央政治局北戴河扩大会议上讲话时对与会者介绍说:唐朝佛教《六祖坛经》记载,慧能和尚,河北人,不识字,很有学问,在广东传经,主张一切皆空。这是彻底的唯心论,但他突出了主观能动性。

胡适认为,《坛经》是“一本最低限度的国学书目”。他认为,七世纪中,中国佛教中掀起了两个大运动,一个是古典主义,一个是浪漫主义。古典主义运动是玄奘法师,他主张回到印度寻找最后的权威,来做中国佛教的标准。浪漫主义运动就是慧能掀起的,他主张回到自己的内心,本性元来清静,识心见性,自成佛道。

经典章句

1、菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。

2、神秀大师偈:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

3、六祖惠能偈:菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。

4、五祖弘忍偈:有情来下种,因地果还生。无情亦无种,无性亦无生。

5、.心平何劳持戒,行直何用修禅。恩则亲养父母,义则上下相怜。

6、何期自性本自清净,何期自性本不生灭,何期自性本自具足,何期自性本无动摇,何期自性能生万法。

7、不识本心,学法无益;若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。

8、时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。惠能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动。”一众骇然。

9、佛法在世间,不离世间觉。离世觅菩提,恰如求兔角。

10、菩提只向心觅,何劳向外求玄。