人物生平

早年经历

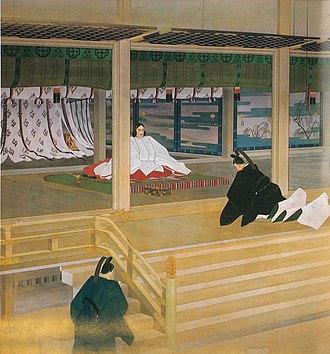

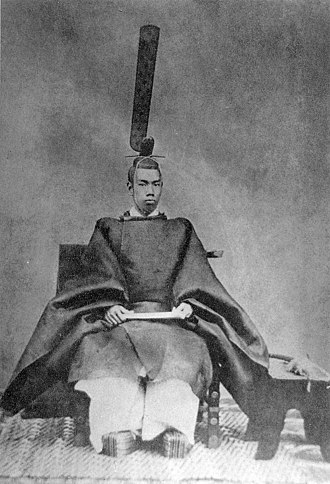

日本嘉永五年九月二十二日(1852年11月3日),明治天皇出生于其外祖父大纳言(官职)中山忠能的府邸中,他的父亲是日本第121任天皇孝明天皇,母亲是权典侍中山庆子。明治天皇幼名“祐宫”,其幼年时期大部分时间在外祖父中山忠能的府中度过,直到安政三年(1856年)搬进皇宫居住。三年后,明治天皇开始上学接受到严格的宫廷教育,孝明天皇亲自担任“和歌”教师,有栖川宫炽仁亲王被任命为他的书法老师,伏原宣明被任命为祐宫的阅读指导老师。在万延元年7月10日(1860年8月26日),明治天皇被定为嫡子和储君,同年11月11日,宫廷通过“亲王宣下”仪式授予明治天皇为亲王并赐予其新名字“睦仁”。

倒幕运动

王政复古

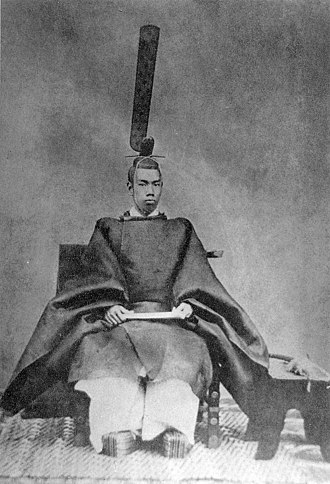

日本庆应二年十二月(1867年1月),36岁的孝明天皇病逝,明治天皇于庆应三年农历一月(1867年2月13日)举行践祚仪式并正式登基,同时他写了四十多首和歌哀悼父亲孝明天皇。即位之初,明治天皇就宣布大赦天下。明治天皇即位后鉴于德川幕府权力逐渐扩大而影响皇权的情况,决定秘密任命岩仓具视等心腹起草废除幕府制度的诏书,勒令幕府将军德川庆喜辞官交出政权,后他派人联络长期受到德川幕府的压制而反抗强烈的萨摩、长州藩。

庆应三年正月(1867年2月),脱离土佐藩的乡士坂本龙马等人要求幕府将军将政权交还给天皇,后萨摩藩和长州藩在坂本龙马的建议下组建同盟,坂本龙马、后藤象二郎将《船中八策》交于德川庆喜。同年十月十四日(11月9日),明治天皇命正亲町三条实爱将声讨德川庆喜的密敕交给萨摩藩的大久保利通、长州藩的广泽兵助,此外他还下诏诛杀京都守护职松平容保(会津藩藩主)、所司代松平定敬(桑名藩藩主),但同时德川庆喜在二条城举行大政奉还的仪式,于是天皇立即撤回发给萨摩藩和长州藩的谕旨,德川庆喜入宫后天皇批准其大政奉还的请求。

同年十二月(1868年1月3日),明治天皇正式宣布施行王政复古,废除关白、摄政和将军等官职,并建立一个由一名总裁(有栖川宫炽仁亲王)、十名议定和二十名参议组成的新政府。次日新政府的议定德川庆胜和松平庆永到二条城,二人向德川庆喜传达天皇批准其辞去将军并要求交出头衔和土地的口谕。1月18日,萨摩藩下层武士西乡隆盛指使萨摩藩浪人火烧江户城的外城,同时袭击维持全城治安的庄内藩公署,之后幕府军队与萨摩藩武士产生武力冲突,萨摩藩在江户的驻地被幕府军烧毁,德川庆喜获悉江户冲突后决定于1月25日派幕府军进攻京都。

戊辰战争

庆应四年(1868年1月27日),德川幕府军队袭击长州藩和萨摩藩的军队,两军在东京南部的鸟羽和伏见交战(鸟羽·伏见之战),幕府军队中有1.5万人曾接受过法国军事顾问的训练,而德川幕府组建的新选组(新选军)也被投入战斗;长州和萨摩藩的军队虽然数量少,但装备阿姆斯特朗榴弹炮、迷你步枪和少量加特林机枪等现代化武器。次日,明治天皇赐给仁和寺宫嘉彰亲王一面锦旗和一把节刀,并任命他为“东征大总督”(名义上的总指挥)。德川幕府与部分萨摩海军在大阪附近的阿波湾展开小规模海战,最终德川幕府取得战斗的胜利。此外部分忠于幕府将军的地方大名开始投靠皇室,其中包括2月份投降的淀藩和津藩大名。

同年2月初,各国外交部长聚集在兵库(今日本神户)的开放港口,并发表声明宣称幕府仍然是日本唯一合法的政府,因而幕府将领相信外国势力可能会干预战争,但几天后各国部长宣布承认明治政府。之后德川庆喜带着几名高级官员乘坐“开阳丸”号逃往江户,明治天皇的军队得以控制日本的西部和南部。2月9日,明治天皇攻下大阪城的一周后举行加元服仪式并宣布大赦,不久他决定率军亲征江户,后于3月1日任命二条城总裁炽仁亲王为最高统帅。之后西乡隆盛率领胜利的明治皇室军队向北和东进发并在甲州桂沼之战中取胜,之后他于庆应四年四月十一日(1868年5月3日)包围江户城,幕府军队的陆军大臣胜海舟无条件投降。幕府海军的统帅榎本武扬拒绝弃船并只交出四艘船(包括富士山号),但随后他率领法国海军将领朱尔·布吕内等2000名士兵以及八艘蒸汽战舰和逃往北方。

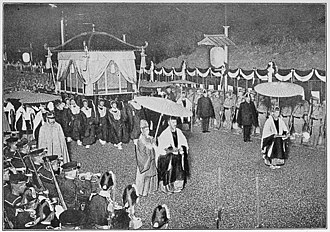

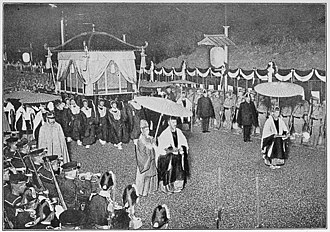

庆应四年(1868年5月),部分支持会津氏族的北部大名(仙台、米泽、会津、庄内和长岛等)组成联盟并率领5万名士兵对抗明治皇室军,长岛大名在北越战役中重创明治皇室军但最终于5月19日被击败,明治皇室军继续向北推进并在坂里关之战中击败新选组。7月,明治天皇改江户为东京并将其定为新的首都,8月27日,明治天皇于京都御所举行即位大典,而后于9月改元“明治”,宣布实行“一世一元制”。西乡隆盛于7月4日的上野之战中击败部分负隅顽抗的士兵。同年10月明治皇室军取得会津战役的胜利。明治二年(1869年3月20日),明治皇室海军在宫古湾战役中击败蝦夷共和国的战舰,并于同年4月派遣一支由7000名步兵和一支舰队组成的部队前往蝦夷,在日本第一次大规模现代海战函馆湾海战中获胜,蝦夷共和国的统帅榎本武扬在大鸟圭介的说服下于同年6月27日投降。

明治维新

施行改革

庆应四年三月十四日(1868年4月6日),天皇发表《五条誓文》并初步提出“万事一新”的维新改革,其中《五条誓文》核心是废止幕府的封建专制和独裁,并发展工商业且向世界学习现代科学技术知识。明治天皇推翻德川幕府后,于明治二年(1869年6月)下诏批准实行“奉还版籍”政策,收回旧藩主对原有领地和农民的世袭统治权,并任命各藩的藩主为藩知事,同时废除“公卿”“大名”的名称而改称华族,并将原有的下级武士统称为“士族”。次年下令取消士族以前对农民百姓“格杀无罪”的特权,并准许散发和脱刀(即散开武士发髻、摘下佩刀),同年明治天皇发布大教宣布诏,宣扬国家神道和天皇绝对化。明治四年(1871年7月14日),明治天皇召集在京的五十六名藩知事宣布实行废藩置县政策,将旧藩主的藩知事职务撤销并将他们集中迁至东京居住,而地方行政由中央政府任命的府县知事管理,同年年底将全国划分为三府(东京、京都和大阪)七十二县。此后又实行自由通婚、自由选择职业、废除“秽多”及“非人”称号、禁止人身买卖、允许平民冠姓'废除武士佩刀特权等项改革。

明治四年(1871年11月),明治天皇举行大尝祭(天皇即位后的大型祭祀),并将一条美子册立为皇后,同年派遣右大臣岩仓具视、参议木户孝允、大久保利通和伊藤博文等人,组成日本政府考察团出使欧美各国,次年明治政府颁布《征兵诏书》和《征兵谕告》实行“全民皆兵”,取消士族以往的职业特权,规定所有国民具有相同的为国效命的途径。明治六年(1873年7月),天皇颁布《地租改革条例》以实行地税改革,以百分之三的税率征收货币地税,以土地作价代替实物地租,征税的对象由土地耕种者改为土地私有者(即地主和自耕农);同时确立土地私有权,准许自由买卖并取消对农作物品种的限制。次年由货币支付“华族“士族”的“禄米”(俸禄)并叫作“金禄”,直到明治九年(1876年8月)颁布《金禄公债发行条例》,将“金禄”改为公债;同年的3月天皇还下达《废刀令》取消士族带刀的特权,规定除有资格穿大礼服和军警制服的人之外,任何人不准佩带腰刀。

明治天皇的一系列维新改革对巩固日本天皇制度和中央集权有利,但对封建领主和下层士族的利益触动较大,故而引起这些人的不满。自明治二年(1869年)至明治九年(1876年)间,日本各地士族的顽固派互相勾结阴谋暗杀政府官员,先后出现长州藩(今山口县)离队士族作乱、熊本镇士族“神风连之乱”、福冈骚乱、“佐贺之乱”“秋月之乱”"萩之乱"等几十起冲突事件,但此外对抗中央政府最激烈的是位于鹿儿岛的萨摩藩,他们拒绝执行明治政府的“禄制改革”。明治六年(1873年8月),担任参议的萨摩藩士族西乡隆盛主张“征韩论”以提升士族威望,但与从欧美归来、主张先内治后外侵的岩仓具视等人意见相左,于是西乡隆盛愤而辞职回乡,士族出身的坂垣退助、江藤新平和副岛种臣等人以及士族官兵(桐野利秋和别府晋介等)也随之离开。

西南战争

西乡隆盛返回鹿儿岛后于明治七年(1874年6月)创办网罗士族的“私学校”,其中包括收容原近卫步兵的“枪队学校”、原士族炮兵的“炮队学校”以及培养士官的“赏典学校”,此外西乡隆盛还邀请老师教授《孙子》和《左传》等书,名义上以“尊王悯民”思想教育官兵,实际上培养力量对抗明治政府。明治九年(1876年1月),明治天皇下诏改革鹿儿岛的县政,同时派人趁机离间瓦解鹿儿岛“私学校”,并提前转运鹿儿岛县内的武器弹药至大阪以防止“私学校”抢夺,随后“私学校”为报复政府而制造“暗杀”西乡隆盛的假案以挑起战火。同年2月6日,西乡隆盛对“私学校”施行军事体制并召开作战会议,后采取桐野利秋的建议确定北进攻取熊本城,同时将军队分为七个大队,自己担任总指挥。

2月19日,明治天皇颁布“敕令”任命有栖川宫炽仁亲王为征讨都督、陆军中将山县有朋等为参军,并率领两个旅团出征,后明治天皇再次颁布“敕令”任命黑田清隆为参军,增设第三、第四旅团。2月22日,明治政府军与萨藩军在熊本城展开激战,直到次日萨藩军投入的九千余兵力损失惨重,萨军将领经商议决定放弃强攻,改为长期围困熊本城。之后萨藩军为控制马关和长崎两个军队要害而挥兵北进,两军先后在植木、木叶和高濑等地的激战中互有损伤。高濑战役之后的3月3日至3月20日,萨藩军又在与政府军展开的吉次之战和田原坂之战伤亡惨重,之后萨藩军在八代、小川、人吉、大口等战役中节节败退,并于同年9月1日退回到鹿儿岛县城山。9月24日政府军对城山三面进攻,西乡隆盛在城山失守后率领部将出逃,后在身中数弹的情况下让别府晋介斩下自己的头颅而亡,西南战争以明治天皇的胜利而结束。

自由民权运动

明治七年(1874年),日本爱国公党提出《设立民选议院建议书》,日本明治时期的自由民权运动至此开始。在运动的第一阶段中,由于士族和豪强农商阶层对萨长藩阀专制感到不满,于是他们以自由党领袖板垣退助、理论家植木枝盛和中江兆民为代表,向明治天皇提出建立由人民选举的议会、减轻地税、修改不平等条约等三大政纲,但明治天皇并未采纳建议。运动的第二个阶段主要是农民等下层群众的革命暴动事件,其中规模最大的是“秩父事件”。明治天皇为对抗自由民权运动,于明治十四年(1881年10月)发布诏书《召开国会敕谕》,表示将在九年后开设国会并亲自制定宪法,此外天皇表示要求明治政府以德国宪法为典范,实行德国式的立宪君主制。次年明治政府的主要领导人伊藤博文前往德国,向德国的法律专家格奈斯特和施泰因学习德国宪法。明治二十二年(1889年2月11日),明治天皇在东京的皇宫里举行公布宪法的仪式,他把《大日本帝国宪法》的文本交给当时的内阁首相黑田清隆,表示宪法业已制定并生效,直到明治二十二年(1889年)“大同团结运动”之后,历时十五年的自由民权运动结束。

殖民侵略

吞并琉球

明治四年(1871年9月13日),明治政府派遣大藏卿伊达宗城为全权大臣到中国进行正式谈判,并与清政府官员签订《中日修好条规》,但由于日本畏惧西方殖民势力而要求清政府修改条约,直到两年后才正式批准《中日修好条规》。明治五年(1872年),日本明治政府无视琉球主权和中国与琉球的历史关系,把琉球划为日本的一个藩,当时日本国内的自由民权运动刚刚兴起,国内士族反政府情绪高涨,于是明治天皇意图将反政府情绪引向国外,同时加紧准备进攻中国台湾。明治七年(1874年4月),明治天皇任命陆军中将西乡从道为“台湾蕃地事务都督”,联合大隈重信等人率领三千士兵入侵台湾,但由于台湾高山族的顽抗而损失严重,清政府于同年10月接受西方列强的调停而与日本签订台事《北京专条》,被迫承认琉球人是日本国的臣民。次年7月,明治政府命令琉球国王尚泰停止对清朝献贡,禁止接受清朝册封和撤销福州的琉球馆,强迫琉球和清朝断决关系,直到明治十二年(1879年)将琉球国划为日本的冲绳县,正式将琉球国吞并。

侵略朝鲜

明治六年(1873年末),朝鲜国内发生政变,闵妃集团取代大院君集团,日本出兵帮助平定政变,但之后开始逐渐染指朝鲜的内政。日本政府于明治八年(1875年5月25日)派遣云扬、春日等三艘军舰入侵釜山港并测量西海岸。同年9月20日,云扬号驶进朝鲜首都汉城附近的汉江河口,然后派出小舰队逼近江华岛草芝镇炮台,朝鲜海防军随之开炮击退日舰入侵,云扬号趁机报复击毁江华岛对岸永宗岛上的炮台(史称江华岛事件)。12月,日本明治政府在欧美列强的支持下假借追究江华岛事件责任出兵朝鲜,明治天皇任命黑田清隆和井上馨为全权大臣,朝鲜政府在日本武力威胁下于明治九年(1876年2月26日)被迫与之签订了所谓《日朝修好条规》(亦称江华条约)。后日本为占领战略要地于次年1月强迫朝鲜签订《釜山居留地租借契约》。自明治八年(1875年)至明治十八年(1885年)的短短十年,日本政府同朝鲜签订一系列侵略性的条约(江华条约、釜山租借契约、济物浦条约、汉城条约等),攫取了朝鲜的重要港口以及领事裁判权、无税贸易权、驻兵权、出兵权等特权,把朝鲜变成日本的半殖民地。

日清战争

明治十七年(1884年),清政府由于中法战争的缘故撤走驻守朝鲜的士兵,意图摆脱清政府的朝鲜急进开化派官员发动“甲申之变”,日本外务省授意驻朝公使竹添进一郎帮助开化派,但被驻朝清军击败,次年伊藤博文代表日本明治政府于与清政府签订《天津条约》,商议中日两国共同从朝鲜撤兵。不久日本开始准备入侵中国并制定侵略邻国的总方针——大陆政策,之后在第一届国会上,海军方面主张必须把日本海军扩大到与清帝国舰队相匹敌的规模,要求今后二十年内造舰32万吨。明治二十六年(1893年),明治天皇下达敕谕决定在六年间每年从内帑中拨出30万日元,并在文武官员薪金中抽出十分之一缴纳国库,充作造舰费用,于是日本海军先后建造吉野号、秋津洲号等巡洋舰,日本又鼓吹国权论为侵略中国制造战争舆论。次年朝鲜爆发东学党农民起义,明治政府趁机假助东学党诱清政府出兵干涉,后日本为摆脱欧美列强的干涉,利用英俄矛盾于次年7月16日与英国签订《日英新约》,同年7月25日,日本主动挑起日清甲午战争,在丰岛海战、平壤陆战、黄海大东沟海战和威海卫战役之后,清政府的北洋舰队全军覆没。次年,明治天皇派遣伊藤博文与清政府谈判并迫使其签订《马关条约》,日本彻底将台湾纳入殖民地范围。

八国联军

十九世纪末期,中国清朝的山东河北一带爆发反抗洋人的义和团运动,明治三十三年(1900年6月),明治天皇召开内阁会议并决定派遣步兵、炮兵、骑兵和工程部队,保护在清朝的日本侨民的生命安全,同年包括日本军队在内的八国联军在天津的大沽口集结,联军舰队对清朝的炮台开火,日本海军中将东乡平八郎指挥船舰配合联军攻占大沽炮台,后清政府向八国联军宣战并联合义和团抗击侵略,但不久重新恢复与外国的友好关系。7月3日,明治天皇收到清朝光绪皇帝发来的请求调停的电报,明治天皇认为清政府应停止围困北京,否则日本只好派兵来平定起义和解救侨民。8月8日,德皇威廉二世向明治天皇发电报,请求任命将军阿尔弗雷德·瓦德西担任联军统帅,此提议得到明治天皇的应允,后八国联军在瓦德西的指挥下攻占北京。

挫败俄国

日本通过《马关条约》占领辽东半岛后,在中国东北地区与沙皇俄国产生利益冲突,于是在明治二十八年(1895年)俄国伙同德意志帝国、法国对日本进行三国干涉还辽,明治天皇下诏放弃永久占领辽东半岛,之后日本明治政府为报复俄国而于明治三十六年(1903年)重创旅顺口的俄国舰队,挑起日俄战争并掌握初期制海权;日本联合舰队于日俄战争的后期在日本海大海战中几乎全歼俄国增援的波罗的海舰队,完全控制日本海、黄海的制海权,迫使俄国战败并谈判求和,最后双方签订《朴茨茅斯条约》,重新划分远东势力范围,而日本战胜俄国之后完全跻身于世界八大强国之列。

晚年与逝世

明治三十九年(1906年)前后,明治天皇患上糖尿病后身体状况每日俱下,后明治天皇于明治四十三年(1910年)下诏命令寺内正毅等吞并大韩帝国,直到明治四十四年(1911年)秋天,明治天皇前往福冈县视察日军大演习时,尿蛋白突然大量增加,病情加重。次年春天,经御医诊断明治天皇并发尿毒症,虽然东京帝国大学的三浦谨之助和青山胤通为其进行治疗,但明治天皇仍于同年7月30日在东京去世,终年61岁,去世后灵柩由火车运送经东海道本线运到京都府,葬于日本京都市的伏见桃山陵。明治天皇去世后,英国《泰晤士报》《环球报》、法国《通讯者报》以及中国、比利时等世界各地的报纸都相继发表悼词。明治天皇之子嘉仁亲王即位(即大正天皇)后,于大正元年(1912年8月27日)议定追号明治天皇,同年9月13日,明治天皇葬礼的第一天,陆军上将乃木希典及其夫人静子用剑切腹自刎,为明治天皇殉葬。

为政举措

政治

奉还版籍

明治元年(1868年),明治天皇发布《五条誓文》之后开始实行维新改革,同年10月明治政府制定“藩治职制”开始参与处理藩政,长州藩的木户孝允、萨摩藩的大久保利通、土佐藩的板垣退助、肥前藩的大隈重信商议联合劝说各自藩主“奉还版籍”,也就是把土地和支配人民的权利“还”给天皇。次年1月20日,萨、长、土、肥四藩主联名上书请求朝廷允许奉还版籍,此后两个月之内,其他各藩仿效萨摩藩等纷纷奉还版籍。6月17日,政府宣布批准奉还版籍并实行改革。25日,收回旧藩主对原有领地和农民的世袭统治权,并任命各藩的藩主为藩知事,同时废除“公卿”“大名”的名称而改称华族,并将原有的下级武士统称为“士族”。明治二年(1869年)政府收回版籍后,社会上的身分等级定为华族、士族、卒、平民四级。

废藩置县

明治政府奉还版籍后,并未剥夺各藩藩知事的世袭权,同时也未能彻底废除诸侯领主统治制度,于是明治天皇于明治四年(1871年7月14日)召集在京的五十六名藩知事,向他们宣布“废藩置县”的政策,旧藩主被解除藩知事的职务并一律迁居东京,但国家负责供养这些仍食家禄的贵族藩主。此举总共撤销二百六十一个地方藩,同时政府统一全国区划并设置三府三百零二县,同年年底又调整为三府七十二县,并由中央政府任命府县知事管理地方,各藩的贡赋征收权以及所欠债务均由国家接收。1871年废藩置县后,明治政府把卒并入士族或平民中,因此将社会等级简化为三级,之后又实行自由通婚、自由选择职业、废除“秽多”及“非人”称号、禁止人身买卖、允许平民冠姓、废除武士佩刀特权等项改革。

官制改革

局部改革

日本庆应四年一月十七日(1868年2月10日),明治政府决定对现有官制进行局部改革,在总裁、议定、参与三职之下设置七科(相当于政府各部)——神祇(宗教事务部人)、内国(内务部)、外国(外交部)、海陆军(军事部)、会计(财政部)、刑法(司法部)和制度寮(立法部)等七个事务科,而总裁是政府的行政首脑并决定一切事务,由任议定职的亲王、公卿和大名兼任各科的“总督”(相当于部长),但由兼任副职的参与负责实际主持各科政务。同年2月25日,明治政府又将政府七科改称为七个事务局(其中只有海陆军科改名为军防局),此外又新设总裁局(类似总理大臣府),所有行政机构统称为三职八局。从形式上看,担任维新政府高级职务的是皇族、公卿和大名,但实权却控制在讨幕派领袖的手中。

太政官制

同年《五条誓约》公布后,明治政府参照西方国家的三权分立形式和议会制而改革官制(太政官制)。同年四月二十一日(1868年6月11日),明治政府占领江户城后公布新的政府组织法——《政体书》,其中规定国家的政令和权力都出自太政官,且废除三职八局将政权归于太政官,同时将太政官的权力分为立法、行政、司法三权;官吏要经过选举产生,任期4年,第一次更换时改选一半,两年后再改选另一半。根据这一原则,太政官之下分为七官(“官”是机构的名称)——立法机构(议政官,包括上局和下局)、行政机构(行政、神祇、会计、军务、外国五官)、司法机构(刑法官)。其中议政官上局由议定、参与以及征士组成,负责创立政体、制定法律、决定机密政务等大事,下局由各藩的贡士组成,只是上局的咨询机构,而无决定权。

三次改革

庆应四年七月八日(1868年8月15日),明治政府施行奉还版籍后,仿照日本古代的大宝律令制又实行新的官制改革,其中政府在总揽政务的“太政官”之上设立神祇官,推行所谓“政教合一”的原则,借助神权来提高天皇的权威。太政官总揽全部政务并同时设置太政大臣、左大臣、右大臣、大纳言和参议,下属行政部门有民部(内政)、大藏(财政)、兵部、刑部、外务、宫内六省(长官称为卿、次官称为大辅),以及大学校(管文教)、弹正台(管司法、警察)和开拓使等机构。由于官制改革,会议所改称为集议院,变为从属于行政的咨询机关。

后续改革

明治四年(1871年)七月二十九日,明治政府制定《太政官职制》以进一步改进《职员令》规定的太政官制,其中规定天皇亲自管理中央政府,并下设正院、左院、右院。正院由太政大臣、左大臣、右大臣及参议组成;左院设议长及一、二、三等议员等职;右院由各省长官、次官及书记组成。三院诸官职中太政大臣的权力最大,其职责为“辅佐天皇总揽庶政,掌握祭祀、外交、宣战、媾和、订约的权力以及海陆军事务”;左院是“审议各项立法事务的场所”,议长的职责是“掌审定议案”;右院的职责是“草拟所辖事务的法案,审核各省的议案”。明治六年(1873年),内治派成功发动十月政变后于同年11月10日设置内务省(政府的实际核心),由大久保利通任内务卿,其主要职责是加强中央集权官僚统治。明治十八年(1885年12月),经过多次沟通和商议后,太政大臣三条实美正式宣布废除太政官制,同时还公布《内阁职权》实行内阁制,规定内阁由总理大臣(首相)和国务大臣组成,并直接隶属于天皇,伊藤博文被任命为首任内阁总理大臣,次日政府在总理大臣之下设置法制局,负责官制设置与发布。

经济

禄制改革

鉴于日本封建领主地租中的秩禄制度给日本中央财政造成困难,明治政府着手废除封建秩禄(家禄)制度,起初是明治三年(1870年12月)宣布表示可以一次性支付给放弃家禄的人现金(相当于五年家禄),但此举未能奏效。从明治六年(1873年)至明治九年(1876年),明治政府制定奉献家禄规则,家禄超过一百石的人向政府上交俸禄,并规定只要奉献秩禄政府就会发给营业资金,大约四分之一的士族人口上交家禄。明治八年(1875年),政府废止家禄奉还制度,将秩禄全部改为“金禄”并用货币支付,次年又把金禄全部改为“金禄公债”并改用公债支付(发行总额为一亿七千四百万元)。政府规定从第六年起每年以抽签方式三十年内还清所领公债,以后永远不再支给公债,而后明治政府鼓励华族和士族将领到的公债用于投资产业,并将无主土地分配给他们耕种。

地税改革

明治天皇在完成废藩置县和奉还版籍的改革之后,也推动土地税收制度改革。明治四年(1871年8月),明治政府发布布告允许水旱田交纳货币地税,后又宣布允许农民自由种植作物。次年2月,明治天皇下诏解除德川幕府制定的禁止土地买卖的禁令,允许自由买卖土地,不久开始在全国颁发证明土地所有权的土地执照。明治六年(1873年7月28日),明治政府公布《地税改革条例》和《地税改革规则》等五个文件,正式宣布实行地税改革,新地税以土地价格代替土地收获量作为课税标准,税率固定为地价的3%(不受年收入多少的影响),此外还征收地税的三分之一作为附加税并充作村费,只要村民持有土地执照而无论是否种地都要交纳,直到明治十四年(1881年)地税改革才最终完成。

殖产兴业

除了进行地税改革之外,明治政府还主张发展资本主义工商业以富国强兵,从明治元年(1868年)至明治十八年(1885年),政府用于“殖产兴业”的资金约占财政支出的五分之一左右,其中包括明治二年(1869年)在东京至横滨间架设日本第一条有线电报线、明治三年(1870年)由外商投资建设并于两年后通车的日本第一条铁路——东京(新桥)至横滨的铁路、明治九年(1876年)日本东京至横滨间的电话正式通话;而军事工业主要包括东京炮兵工厂(村田式步枪)、大阪炮兵工厂、筑地海军兵工厂(引进西方炼钢技术)、横须贺海军工厂(制造出军舰“磐城号”)等;除国营军事工业外,明治政府建立“模范工厂”以推广西方先进生产技术,比如明治政府于明治五年(1872年),采购法国制造的机器在群马县富冈建立的模范缫丝工厂,以及各地的水泥厂、玻璃制造厂、火柴厂和酿酒厂等近代化国营手工业。明治十三年(1880年11月),明治政府颁布《处理官营企业条例》除铁路和军工企业外,将大部分官营企业处理给民间资本家经营,推动民间资本主义经济的发展。

金融改革

明治二年(1869年),明治政府设立造币局,三年后开始发行新纸币回收“藩札”和政府纸币,但由于政府滥发纸币导致日本国内出现严重的通货膨胀,不利于政府的财政收入提高和私人资本主义的发展。明治十三年(1880年)明治政府设立储蓄专业银行,次年松方正义就任大藏卿后采取金融紧缩政策,开始着手整理政府发行的大量不兑换纸币,缩减开支以减少货币的流通数量,次年明治政府在东京设立日本银行(即国家的中央银行),明治十七年(1884年),明治政府公布可兑换银行券条例,并于次年发行可兑换本位货币银币的银行券,逐渐将过去发行的纸币全部收回销毁,统一货币发行权,从根本上结束银行券分散发行的混乱局面,致使日本国内的纸币流通额减少到8834万日元,政府手中的黄金贮备已达到4226万日元,货币流通逐渐恢复正常。此外,日本的金融体系在日本银行的监护下迅速发展,1890年日本颁布《银行条例》,确定普通银行的法律地位,禁止储蓄银行兼营普通银行业务,至明治三十四年(1901年),日本各类金融机构的数量已高达数千家,比如横滨正金银行、日本劝业银行、农工银行和日本兴业银行以及朝鲜银行和台湾银行。

军事

兵役兵制

明治五年(1872年11月28日),明治天皇颁布《征兵法令》将日本划分为六个军区(东京、仙台、名古屋、大阪、广岛、熊本六个镇台),通过抽签确定征召对象,服役期限为7年(3年现役和4年预备役),未被选中服现役的人则需在国民自卫队服役20年。一支骑兵中队在战时有150人,但由于难以获得适合现代战争的马匹,只有三支中队可用,总计450名骑兵(包括皇家卫队中队)。一个步兵团包括3个营,每个营有1088名士兵和16名营员。共有14个这样的团,总计45920名步兵。一个工兵连包括150人。工兵共有10个连,总计1500人。运输连包括80人。一共有6个连,总计480人。此外,还有9个沿海炮兵营,每个营有100人,总计900人。移动炮兵包括12个山炮兵连(1920人)和6个野战炮兵连(780人),每个连有12门炮。总计2700人和108门炮的移动炮兵部队。由幕府战争中支持天皇派的士兵组成的皇家卫队分为2个步兵团(共4384人)、1个骑兵中队(150人)、1个炮兵营(12门炮和290人)、1个工兵连(150人)和1个运输连(80人),总计5054人。

军官警察

明治七年(1874年),明治天皇发布陆军省官制并规定从现役将官中任命陆军卿(政府的陆军部长),直到明治十一年(1878年)设立与太政官(政府)平行且只对天皇负责的参谋本部,并规定其首长由将官担任,政府无权过问参谋本部的一切军令事项,而且陆军省还须执行参谋本部的命令。明治二十一年(1888年),明治天皇又设立海军参谋部,与陆军参谋本部组成所谓的军部,赋予其通过陆、海军省干预政府和左右国策制定的权力。此外明治天皇还在幕府时代的府兵基础上施行警察制度,府兵解散之后,明治政府从鹿儿岛等地召集下级士族充当“逻卒”(类似警察),逻卒总长川路利良到欧洲考察警察制度后建议学习普鲁士的警察制度。明治天皇在他的建议下于1873年设立内务省,次年规定由内务省“警保寮(局)”统辖全国警察,从此“逻卒”改称警察。在首都设警视厅,各府县设警察署,下设警察分署。

文化

教育改革

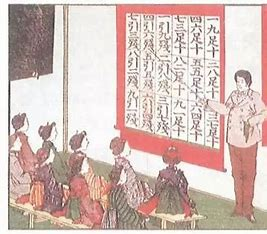

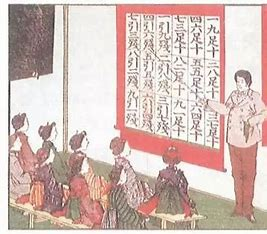

明治四年(1871年7月),明治天皇采纳木户孝允的建议设立文部省,以管理文化教育事业,并于次年8月颁布第一个教育改革法令《学制》和《关于奖励学事的指示》以指导教育改革。《学制》以法国的教育制度为蓝本,确立日本发展近代资产阶级国民教育,改变幕府时代以传统儒学为主的教育内容,转而重视科学技术教育,并规定在全国设立八所大学、二百五十六所中学和五万三千七百六十所小学,废除德川时代的藩校和各地的寺子屋(设在寺院中的学塾);《指示》主张教育机会均等,废除德川时代受教育方面的身分限制,规定普通小学的年限是下等四年和上等四年,而下等四年为义务教育。

此外明治天皇还大力兴办中等教育、师范教育和实业(职业、技术)教育,以此引进欧美国家的先进科学技术,同时注重发展高等教育以培养高级科技人才,比如创立东京大学、庆应义塾大学和同志社大学等。明治二年(1869年),明治政府还制定《海外留学规则》向欧美派遣大批留学生。明治十二年(1879年),明治天皇废止《学制》并颁发《教育令》,次年2月颁布《修正教育令》并加强中央和地方政府对学校的监督权力,强调国民义务教育和加强德育教育,后于明治十八年(1885年)又以《小学校令》取代《教育令》,不断加强学校“皇国”“军国”的历史教育,次年明治政府先后颁布《帝国大学令》《师范学校令》《中学校令》等。明治三十二年(1899年)明治政府制定《小学教育经费国库补助法》并以次年全面修改《小学校令》,在义务教育年限内实现免收学费。

文明开化

除了教育改革之外,明治天皇及其政府还提出“文明开化”的口号,参照西方先进国家的社会生活并在日本建立资本主义文明,在思想、文化、生活等领域开展日本新文化运动,其中以福泽谕吉为代表的启蒙思想家是日本新文化运动的主要推动者,他主张日本应以实现西洋文明为目标,并向社会大众介绍普及西方资产阶级的思想和学问,他先后创作出《劝学篇》《文明论概略》等书,提倡自由、平等、自主独立等思想;明治七年(1874年),福泽谕吉参加由森有礼发起成立的“明六社”并于次年创办《明六杂志》开展启蒙活动,“明六社”成员创作和翻译如《泰西国法论》《论自由》《自助论》等作品,其宣扬的西方资产阶级思想文化受到日本青年人的欢迎。

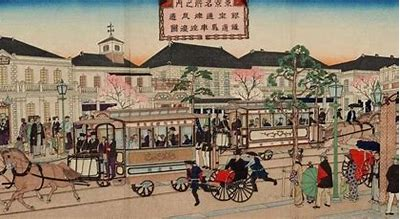

此外,明治天皇为推广文明开化还下诏在各村町设立阅报室,鼓励创办刊行《横滨每日新闻》《读卖新闻》《东洋自由新闻》《国民之友》和《朝日新闻》。日本的社会文化也逐渐现代化,马车、人力车、洋楼、电灯、西洋制服等开始屡见不鲜,明治四年(1871年8月9日),明治天皇发布《断发脱刀令》宣布人们有“断发”“脱刀”的自由,并奖励效仿西方人的发式,后发布允许华士族与平民通婚的文告;次年太政官发布第373号布告,废止幕府时期高级官员常用的直衣、狩衣,定西式礼服为官员礼服,并提倡官员穿西装;“开阳亭”“海阳亭”“日新亭”等西餐馆相继出现,牛肉、猪肉、牛奶等开始作为上等食品出现在大城市的饭店里;第一国立银行大楼、筑地旅馆等欧式建筑逐渐兴起。

军国主义

明治天皇还强调在日本国民中军国主义的思想教育。明治二十四年(1886年)开始,明治政府实行“审定”教科书制度后“大和魂”“大日本帝国精神”(以日本为中心的反动民族沙文主义)充斥于各类学校的教材中;明治二十八年(1890年),明治天皇发布《教育敕语》正式将学校、社会、家庭教育纳入军国主义教育的轨道,他要求人民做天皇的“忠臣”和父系家长的“孝子”,同时派遣陆军大佐(校)担任师范学校校长,而学生过封闭兵营式的军队生活。

外交

修约收权

明治天皇不但改革日本国内的制度,还在外交领域争取日本民族独立,比如他在收回欧美列强于日本德川幕府时期夺去的部分主权。明治二年(1869年),明治政府废除德川幕府与美国签订的有关修建铁路(从江户到横滨之间)的特权协议,次年撤销与普鲁士人格纳特签订的九十九年土地租约(北海道函馆郊外七重村的三百万坪土地);明治六年(1873年),明治天皇收回和荷兰商人共同经营的高岛煤矿,并规定此后不准外国人勘探、租用、开采和经营日本的矿山,明治政府还于明治八年(1875年1月)促使英、法两国撤走驻横滨的军队。同时明治天皇还于七十年代后期在自由民权运动的推动下修改不平等条约,直到明治二十七年(1894年7月)签订新的英日通商条约,后又与美、法、俄、德等十几个国家缔结新约并于明治三十二年(1899年)生效,明治四十四年(1911年)日本完全实现恢复关税自主权。

对外扩张

但日本明治天皇在摆脱被压迫民族地位后施行对外扩张的军国主义政策。明治七年(1874年),日本明治政府借口台湾高山族居民杀死琉球渔民,派兵三千攻占中国领土台湾,清朝政府接受英国“调停”与日本签订《台事专约》,并向日本赔款白银五十万两,同时默认日本吞并琉球。次年日本派军舰侵入朝鲜领海并开炮轰击江华岛炮台、上岸放火抢掠,之后日本陆军中将黑田清隆率三艘军舰前往朝鲜,逼迫朝鲜政府缔结《日朝修好条规》(江华岛条约),日本获得在朝鲜的治外法权,并迫使朝鲜开放釜山、元山和仁川三港。明治二十七年(1894年),日本蓄意挑起甲午日清战争并击败清政府,迫使其于次年签署《马关条约》,明治天皇派遣桦山资纪接收台湾成为日本殖民地,之后日本参与八国联军侵华并攫取在华利益,又在日俄战争中击败沙皇俄国,将库页岛南部纳入日本帝国的版图;明治四十三年(1910年),明治政府又武力吞并大韩帝国,将朝鲜半岛纳入日本殖民地的范围。

法律

帝国宪法

明治十五年(1882年),明治天皇派遣伊藤博文前往德国学习调查德国的宪法制度,直到明治二十七年(1889年)明治天皇颁布以德国宪法制度为蓝本的《大日本帝国宪法》,并将其交给当时的内阁首相黑田清隆以示生效。首先,《大日本帝国宪法》规定日本天皇万世一系且神圣不可侵犯,天皇掌握军队的统帅权、大臣的任免权、宣战权、议和权、缔约权、众议院的解散权以及以“敕令”名义颁布法律的权力,同时内阁和官吏只对天皇负责,不对议会和国民负责。其次,《大日本帝国宪法》规定设立包括贵族院和众议院的议会,但贵族院的成员由皇族、华族与天皇指定的“敕选”议员组成,其权力远超民众选举的众议院;此外还设立由十二名元老组成的枢密院,议会通过的法案须经枢密院同意和天皇的批准才能成为法律。除了《大日本帝国宪法》之外,明治天皇还颁布《选举法》,规定交纳十五日元以上国税的二十五岁以上的男子有选举权(相当于拥有两町以上土地的地主和年收入超过一千元以上的资产者)。

司法改革

明治天皇为推动日本成为近代化国家,还在宪法体系之外进行司法制度改革。明治七年(1874年8月),明治政府发布《司法职务定制》并规定裁判所的构成和审判制度,由司法省管辖全国的裁判所(法院)、检事局(检察院)、明法寮(政法学校),同时规定设立五种法院——临时裁判所(特别法庭,审理有关涉及国家大事的案件和法官的犯罪案件)、司法省裁判所、司法省派出裁判所(相当于最高法院及其分院)、府县裁判所、区裁判所。由司法卿兼任司法省裁判所所长,检事(检察官)有权监察各裁判所的判决是否正当,没有检事到庭不能进行判决。次年设立大审院作为最高法院,明治九年(1876年)形成了大审院——上等裁判——地方裁判所一一区裁判所更加规范和完整的司法体制。

人物作品

明治天皇在位期间共创作出93032首和歌,其中的1687首收录于《明治天皇御集》中。《明治天皇御集》于大正十一年(1922年)由宫内省编纂并由文部省发行,参与临时编纂的有山县有朋、近藤久敬、入江为守、井上通泰等大臣,底本现收藏于日本国立国会图书馆,内容分为上中下三卷,跨度范围从明治天皇十一年之前至明治四十五年,代表作品包括《日本武尊》《寒月》《庭菊》等。

人物影响

明治天皇所领导的明治维新是日本历史上最具有伟大意义的事件,它使日本摆脱半殖民地化危机并开辟日本历史新纪元,推动日本由封建社会过渡到资本主义社会,致使日本从自古以来处于亚洲文明边缘的小国,一跃成为对亚洲历史产生深远影响的国家,甚至跻身于世界强国的行列;但明治天皇执政期间的改革进行得很不彻底,《帝国宪法》使得明治天皇成为当时最大的地主和资本家,以至于推动近代天皇制的形成并延续至今,同时资产阶级民主并没有惠及人民群众,相反人民群众参政议政权利的严重缺失,致使其对国家政治生活的影响力下降,最明显的是军国主义的不断强化,最终将国家引上法西斯军国主义的道路,并导致日本在第二次世界大战中的毁灭性失败。

人物荣誉

地区 | 时间 | 勋章 |

国内 | 1875年4月10日 | 旭日章勋章 |

1876年12月27日 | 菊花章勋章 |

1888年1月4日 | 明治勋章 |

桐花勋章 |

宝冠勋章 |

1890年2月12日 | 金鹫勋章 |

国外 | 撒克逊公国 | 1873年 | 萨克斯-欧内斯汀王室大十字勋章 |

德意志帝国 | 1873年5月29日 | 普鲁士黑鹰勋章 |

意大利王国 | 1879年7月26日 | 圣毛里茨和圣拉撒路大十字勋章 |

意大利皇冠大十字勋章 |

至圣天使报喜最高勋章 |

俄罗斯帝国 | 1879年9月5日 | 使徒圣安德鲁勋章 |

比利时 | 1880年11月20日 | 利奥波德勋章 |

夏威夷王国 | 1881年3月15日 | 卡美哈美哈一世皇家大十字勋章 |

奥匈帝国 | 1881年5月16日 | 匈牙利圣斯蒂芬皇家大十字勋章 |

荷兰 | 1881年7月26日 | 荷兰雄狮大十字勋章 |

瑞典和挪威联合王国 | 1881年12月11日 | 六翼天使皇家勋章 |

萨克森-魏玛-艾森纳赫大公国 | 1882年12月27日 | 白隼勋章 |

法兰西第三共和国 | 1883年5月20日 | 国家荣誉军团勋章 |

西班牙 | 1883年11月14日 | 金羊毛杰出勋章 |

梅克伦堡家族 | 1885年2月2日 | 温迪什王室大十字勋章 |

黑山公国 | 1885年2月18日 | 达尼洛一世亲王大十字勋章 |

丹麦 | 1887年5月18日 | 大象骑士勋章 |

暹罗王国 | 1887年12月27日 | 查克里王室杰出骑士勋章 |

奥斯曼帝国 | 1890年6月13日 | 尼山伊姆蒂亚兹勋章 |

希腊王国 | 1891年5月13日 | 救世主勋章 |

巴伐利亚王国 | 1894年 | 圣休伯特皇家骑士勋章 |

中国清政府 | 1898年12月20日 | 大清双龙皇室勋章 |

大韩帝国 | 1900年9月5日 | 黄金统治者勋章(太祖勋章) |

以上参考资料来源: |

人物评价

日本现代史学家吉田茂评价:“能够有明治天皇这样一位杰出的君主,对日本来说,这是比什么都幸运的事。”

美国历史学家弗兰克·萨克雷评价:“他性格强硬,作为日本名义上的最高统治者,在社会和政治改革中发挥了不容小觑的个人影响力,他统治的时期因这些改革而被称为‘明治时代’。”

中国近现代日本史学家武安隆、王家骅评价:“明治天皇施行的明治维新是日本历史上最具有伟大意义的事件。它开辟了日本历史的新纪元,使日本由封建社会过渡到资本主义社会,有力地推动了日本历史的前进。”

中国人民大学历史系副教授许海云评价:“明治天皇是日本历史上最优秀的政治家之一,是带领日本步入近代化的重要领导人。这位叱咤风云、令人瞩目的君主在位45年,在其统治时期,日本实施了闻名遐迩的明治维新。”

人物关系

父亲 | 孝明天皇 | 日本第121代天皇 |

母亲 | 中山庆子 | 担任权典侍 |

皇后 | 一条美子 | 左大臣一条忠香的三女儿,未有子嗣出生 |

权典侍 | 叶室光子 | 权大纳言叶室长顺的二女儿,在生出长子后四日病逝。 |

权典侍 | 桥本夏子 | 小樱典侍,权大纳言桥本实丽的外孙女、养女,少纳言东坊城夏长的次女,在生出长女后的第二天病逝 |

典侍 | 柳原爱子 | 早蕨典侍,权中纳言柳原光爱次女 |

权典侍 | 千种任子 | 花松权典侍,子爵千种有任的长女 |

权典侍 | 园祥子 | 小菊典侍,伯爵园基祥的次女 |

长子 | 稚瑞照彦尊 | 死于母亲叶室光子的难产 |

长女 | 稚高依姬尊 | 死于母亲桥本夏子的难产 |

次女 | 梅宫薰子内亲王 | 早夭 |

次子 | 建宫敬仁亲王 |

三子 | 明宫嘉仁亲王 | 即后来的日本第123代天皇——大正天皇 |

三女 | 滋宫韶子内亲王 | 早夭 |

四女 | 增宫章子内亲王 |

五女 | 久宫静子内亲王 |

四子 | 昭宫猷仁亲王 |

六女 | 常宫昌子内亲王 | 竹田宫恒久的王妃 |

七女 | 周宫房子内亲王 | 北白川宫成久的王妃 |

八女 | 富美宫允子内亲王 | 朝香宫鸠彦的王妃。 |

五子 | 满宫辉仁亲王 | 早夭 |

九女 | 泰宫聪子内亲王 | 东久迩宫稔彦的王妃 |

幼女 | 贞宫多喜子内亲王 | 早夭 |

犹子 | 华顶宫博厚亲王 | 华顶宫博经亲王的独子,早夭 |

以上参考资料来源: |

人物轶事

明治天皇即位之后进行维新改革,改革甫一开始,明治天皇的饮食起居等生活习惯就迅速西化,他不仅废除日本剃眉染齿的传统陋俗,而且相传他还一辈子酷爱喝法国生产的葡萄酒。从明治四年(1871年)之后,明治天皇带头饮用牛奶和吃牛肉,明治天皇下诏规定文武百官的礼服一律改用西装。

相关形象

文学

时间 | 名称 | 出版社 | 作者 |

2010-01 | 《明治天皇:天皇降生卷》 | 金城出版社 | 山冈庄八 |

2010-05-01 | 《明治天皇:碧血怒涛卷》 | 金城出版社 | 山冈庄八 |

2010-08 | 《明治天皇:孝明帝驾崩卷》 | 金城出版社 | 山冈庄八 |

影视

时间 | 名称 | 类型 | 地区 | 主演 | 图片 |

1957年 | 《明治天皇与日俄战争》 | 电影 | 日本 | 岚宽寿郎 |

|

1958年 | 《天皇・皇后与中日甲午战争》 | 电影 | 日本 | 岚宽寿郎 |

|

1959年 | 《明治大帝と乃木将軍》 | 电影 | 日本 | 岚宽寿郎 |

|

1964年 | 《明治大帝御一代记》 | 电影 | 日本 | 岚宽寿郎 |

|

1980年 | 《二百三高地》 | 电影 | 日本 | 三船敏郎 |

|

1992年 | 《北洋水师》 | 电视剧 | 中国大陆 | 张光北 |

|

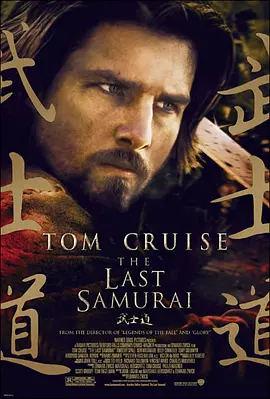

2003年 | 《最后的武士》(TheLastSamurai) | 电影 | 日本 | 中村七之助 |

|

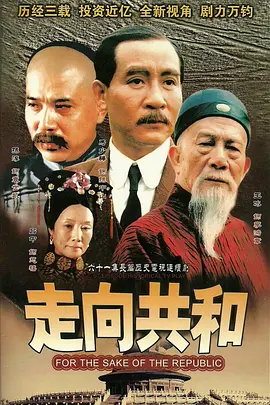

2003年 | 《走向共和》 | 电视剧 | 中国大陆 | 矢野浩二 |

|

2012年 | 《一八九四·甲午大海战》 | 电影 | 中国大陆 | 鄂布斯 |

|

后世纪念

明治神宫

明治神宫修建于大正九年(1920年11月1日),是位于东京涩谷的神社,里面供奉着日本第122代天皇明治天皇和昭宪皇后是神灵,每年前来朝拜的人数是全日本最高的。明治神宫里面还有大约70万平方米的人工林椿州之森,种植明治神宫建成时从日本各地捐赠的约10万棵树,成为“永恒的森林”。1945年4月14日,明治神宫的主要建筑在第二次世界大战中被炸毀,1958年11月重新建造完成;现在其南部地带改为代代木公园;西部为明治神宫棒球场;南面园墙外是著名的表参道,对面是为1964年东京奥运会修建的船形体育馆国立代代木竞技场,現在明治神宫中有36栋建筑是日本的重要文化财产。

伏见桃山陵

明治天皇的陵墓伏见桃山陵建成于大正元年(1912年),位于日本京都市伏见区桃山町小城山,外表形状为上圈下坟丘,后日本宫内厅专门刻有“明治天皇伏见桃山陵”的陵印,由桃山陵墓监区事务所保管陵印。

注释

[a]和歌(わかwaka)是日本诗歌的一种形式,最早起源于奈良时代(710年-794年),由古代中国的乐府诗经过不断日本化后发展而来。主要有长歌、短歌、旋头歌、片歌、连歌等多种形式。进入平安时代(9世纪—12世纪)后,日本作短歌的人愈来愈多,短歌渐成为主流。

[b]明治天皇的父亲孝明天皇即位之初也延续了上一任天皇的年号,明治天皇即位后延续父亲的传统,继续使用父亲的年号,直到1868年9月改元“明治”。

[c]一、广兴会议,万机决于公论;

二、上下一心,大展经纶;

三、官武一途,以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;

四、破旧来之陋习,基天地之公道;

五、求知识于世界,大振皇基。