形态结构

形态特征

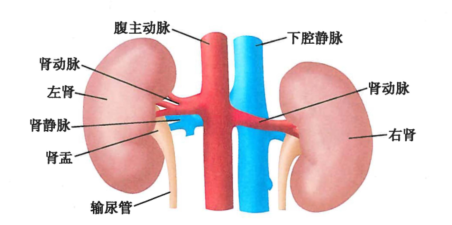

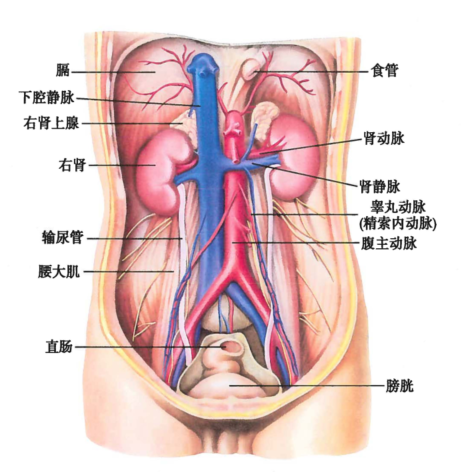

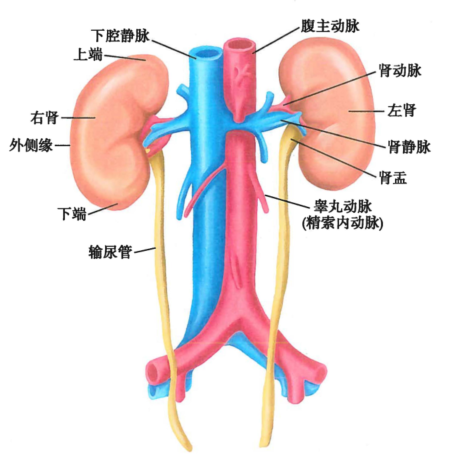

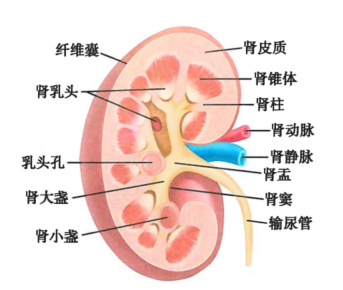

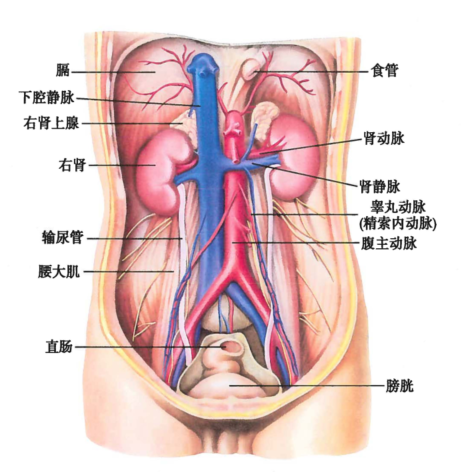

肾是实质性器官,左、右各一,位于腹后壁,形似蚕豆。肾长约10 cm(8-14 cm)、宽约6 cm(5-7 cm)、厚约 4 cm(3-5 cm),重量134-148 g。因受肝的挤压,右肾低于左肾约1-2 cm。肾分内、外侧两缘、前、后两面及上、下两端。肾的前面凸向前外侧,后面较平,紧贴腹后壁。上端宽而薄,下端窄而厚。内侧缘中部的凹陷称肾门,为肾的血管、神经、淋巴管及肾盂出入的门户。出入肾门诸结构为结缔组织所包裹称肾蒂。因下腔静脉靠近右肾故右肾蒂较左肾蒂短。肾蒂内各结构的排列关系,自前向后顺序为肾静脉、肾动脉和肾盂末端;自上向下顺序为肾动脉、肾静脉和肾盂。由肾门伸入肾实质的腔隙称肾窦,容纳肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪等结构。肾窦是肾门的延续,肾门是肾窦的开口(图1-1)。

结构与组成

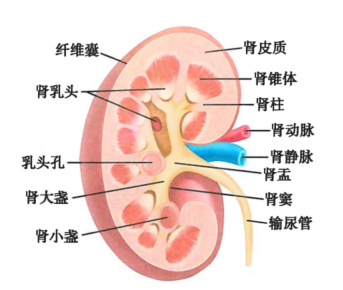

肾的冠状切面观,肾实质分为肾皮质和肾髓质。

肾皮质

肾皮质主要位于肾实质的浅层,厚约1~1.5cm,富含血管,新鲜标本为红褐色,并可见许多红色点状细小颗粒,由肾小体与肾小管组成。

肾小体

肾小体由肾小球毛细血管丛和周围包绕的肾小囊 (包曼囊)两部分组成;进出毛细血管丛的分别是入球小动脉和出球小动脉。

肾小球是肾单位的重要组成部分,包括肾小球毛细血管丛和包曼囊。肾小球毛细血管丛由3种主要细胞(内皮细胞、脏层上皮细胞、系膜细胞)、基底膜和系膜组成。

内皮细胞呈扁平状覆盖于毛细血管壁内侧,胞体布满小孔(窗孔),是肾小球滤过屏障的首层。内皮细胞带有负电荷,与肾小球基底膜、脏层上皮细胞的足突构成肾小球的滤过屏障。肾小球基底膜厚度为270-350nm,是一完整的半透膜;电镜下可见由内疏松层、致密层和外疏松层组成。

脏层上皮细胞有较多足状突起,又称足细胞。足细胞是终末分化细胞,足突间形成了指状镶嵌的交叉突起,附着于基底膜上,足突间的裂隙为裂孔。足细胞对于维持肾小球滤过屏障的完整性至关重要。足细胞相关蛋白,包括Nephrin、podocin等,构成了肾小球滤过屏障的分子筛,是保障滤过功能的重要分子屏障。这些足细胞相关蛋白的异常会损害滤过屏障的结构完整和稳定,导致蛋白尿。

肾小球毛细血管间有系膜组织,包括系膜细胞和基质,起支撑肾小球毛细血管丛、调节肾小球滤过率等多种作用。

肾小管

肾小管包括近曲小管、髓袢降支及升支、远曲小管及集合管;集合管汇集尿液流经肾乳头至肾盏并最终至输尿管。肾小管不同的节段由高度分化、形态和功能截然不同的各种上皮细胞构成,具有明显的极性。肾小管在其管腔侧和基底膜侧分布着不同的转运蛋白,是水和溶质定向转运的结构和物质基础。

肾髓质

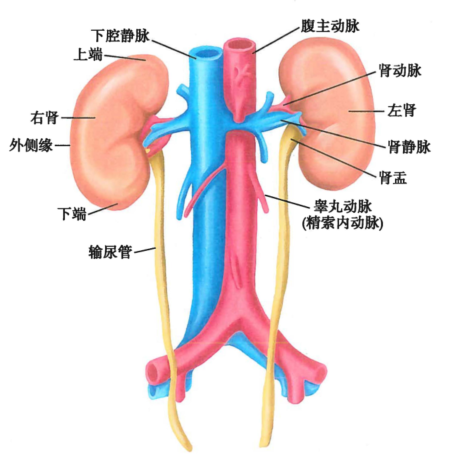

肾髓质位于肾实质深部,色淡红,约占肾实质厚度的2/3,由15~20个呈圆锥形的肾锥体构成。肾锥体的底朝皮质、尖向肾窦、光滑致密、有许多颜色较深、呈放射状的条纹。肾锥体的条纹由肾直小管和血管平行排列形成。2~3个肾锥体尖端合并成肾乳头,突入肾小盏,每个肾有7~12个肾乳头,肾乳头顶端有许多小孔称乳头孔,终尿经乳头孔流入肾小盏内。伸入肾锥体之间的肾皮质称肾柱。肾小盏呈漏斗形,共有7~8个,其边缘包绕肾乳头,承接排出的尿液。在肾窦内,2~3个肾小盏合成1个肾大盏,再由2~3个肾大盏汇合形成1个肾盂。肾盂离开肾门后向下弯行,约在第2腰椎上缘水平,逐渐变细与输尿管相移行。成人肾盂容积约3~10ml,平均7.5ml(图1-2)。

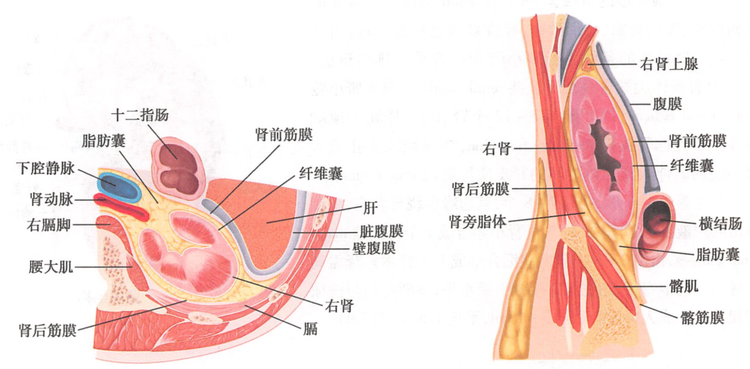

肾的被膜

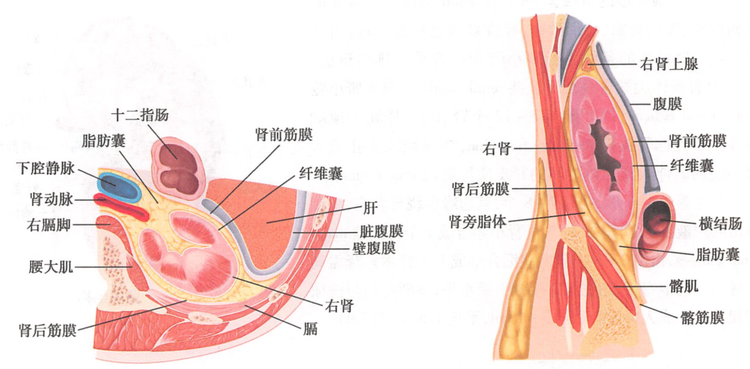

肾皮质表面覆盖着平滑肌纤维和结缔组织构成的肌织膜 ,它与肾实质紧密粘连,进入肾窦,衬覆于肾乳头以外的窦壁上。除肌织膜外,通常将肾的被膜分为三层:即由内向外依次为纤维囊、脂肪囊与肾筋膜(图1-3)。

纤维囊为坚韧而致密的,包裹于肾实质表面的薄层结缔组织膜,由致密结缔组织和弹性纤维构成。肾破裂或部分切除时需缝合此膜。在肾门处,纤维膜分两层,外层贴于肌织膜外面,内层包被肾窦内的结构表面。纤维囊与肌织膜连结疏松,易于剥离,如剥离困难即为病理现象。

脂肪囊又称肾床,位于纤维囊外周,紧密包裹肾脏的脂肪层。肾的边缘部脂肪丰富,经由肾门进入肾窦。临床上的肾囊封闭,就是将药液注入肾脂肪囊内。

肾筋膜位于脂肪囊的外面,包被肾上腺和肾的周围,由它发出的一些结缔组织小梁穿过脂肪囊与纤维囊相连,具有固定肾脏的功能。

位置与毗邻

肾的位置

肾位于脊柱两侧,腹膜后间隙内,为腹膜外位器官。

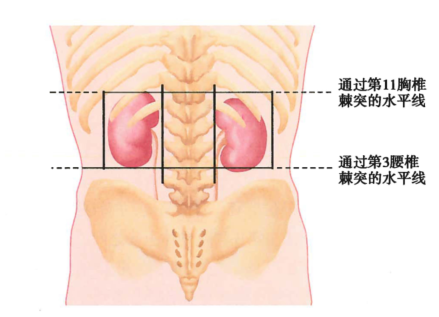

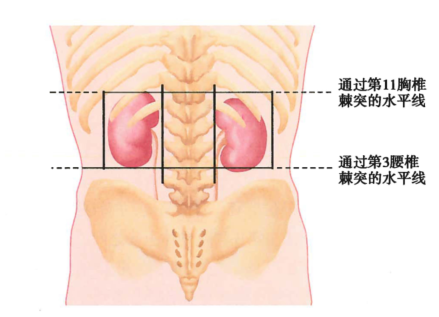

肾的高度:左肾在第11胸椎椎体下缘至第2-3腰椎椎间盘之间;右肾则在第12胸椎椎体上缘至第3腰椎椎体上缘之间。

两肾上端相距较近,距正中线平均为3.8cm;下端相距较远,距正中线平均为7.2cm。

左、右两侧的第12肋分别斜过左肾后面中部和右肾后面上部。

肾门约在第1腰椎椎体平面,相当于第9肋软骨前端高度,距后正中线约5cm(图2-1)。肾门的体表投影位千竖脊肌外侧缘与第12肋的夹角处,称肾区,肾病病人触压或叩击该处可引起疼痛(图2-2)。

肾的毗邻

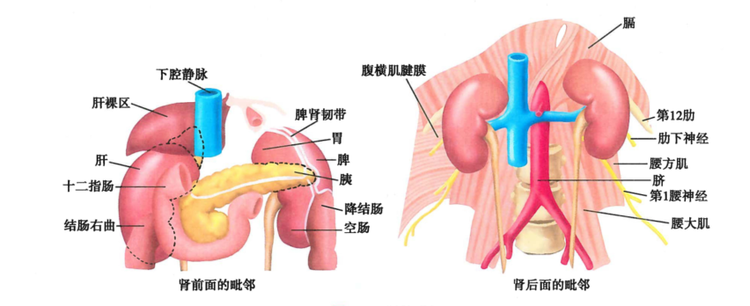

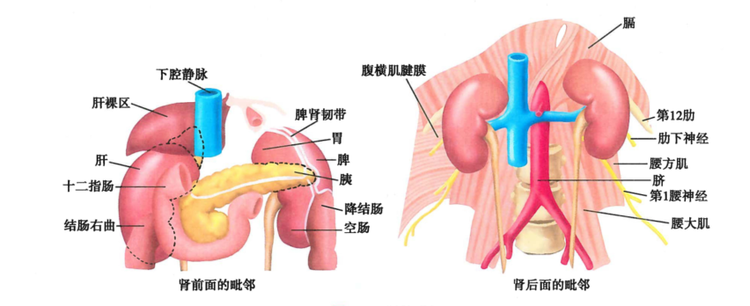

肾上腺位于肾的上方,二者虽共为肾筋膜包绕,但其间被疏松的结缔组织分隔。故肾上腺位千肾纤维膜之外,肾下垂时,肾上腺可不随肾下降。

左肾前上部与胃底后面毗邻,中部与胰尾和脾血管接触,下部邻接空肠和结肠左曲。

右肾前上部与肝毗邻,下部与结肠右曲相接触,内侧缘与十二指肠降部相邻。

两肾后面的上三分之一与膈相邻,下部自内侧向外侧分别与腰大肌、腰方肌及腹横肌相毗邻(图2-3)。

血管、淋巴与神经

肾的血管

动脉

肾动脉多平对第1~2腰椎间盘高度起自腹主动脉侧面,于肾静脉后上方横行向外,经肾门入肾。由于腹主动脉位置偏左,故右肾动脉较左肾动脉长,并经下腔静脉的后面右行入肾。肾动脉起始部的外径平均为0.77 cm;肾动脉的支数多为1支(85.8%)和2支(12.57%),3-5支者(1.63%)少见。

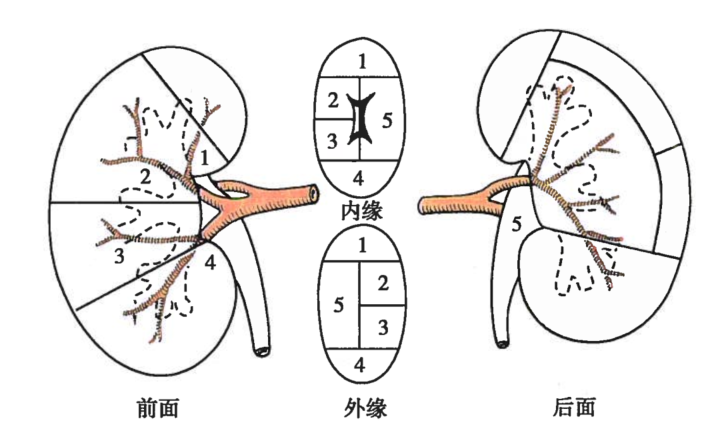

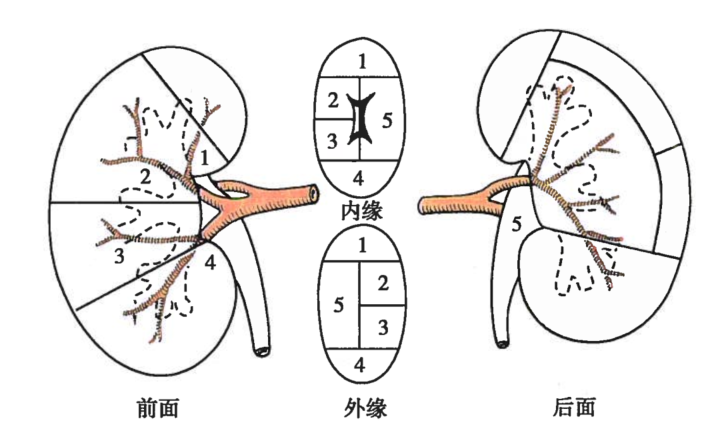

肾动脉(一级支)入肾门之前,多分为前、后两干(二级支),由前、后干再分出段动脉(三级支)在肾窦内,前干走行在肾盂的前方,发出上段动脉、上前段动脉、下前段动脉和下段动脉。后干走行在肾盂的后方,入肾后延续为后段动脉。每条段动脉均有独立供血区域:上段动脉供给肾上端;上前段动脉供给肾前面中、上部及相应肾后面外侧份;下前段动脉供给肾前面中、下部及相应肾后面外侧份;下段动脉供给肾下端;后段动脉供给肾后面的中间部分。每一段动脉所供给的肾实质区域称为肾段。因此,肾段共有5个,即上段、上前段、下前段、下段和后段(图3-1)。

静脉

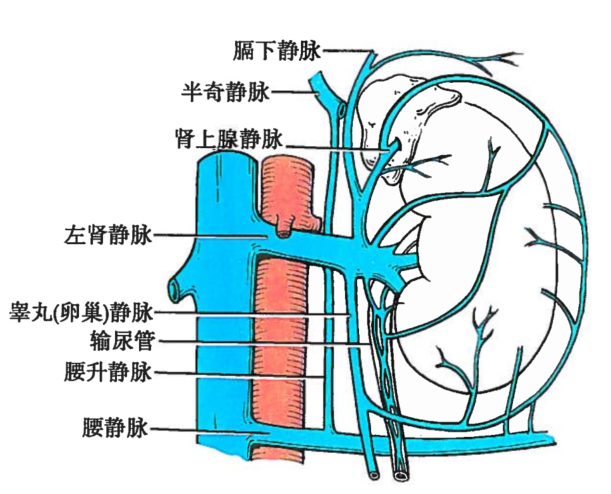

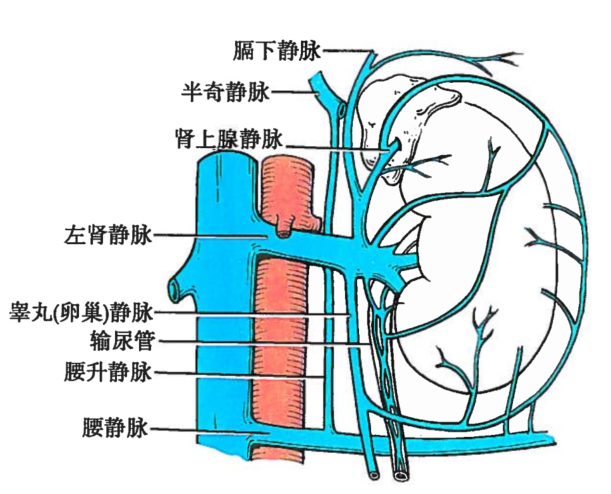

肾内的静脉与肾内动脉不同,有广泛吻合,无节段性,结扎一支不影响血液回流。肾内静脉在肾窦内汇成2-3支,出肾门后则合为一干,行于肾动脉的前方,几乎呈直角汇入下腔静脉。肾静脉多为1支,少数有2支或3支,多见于右侧。由于下腔静脉位于脊柱右侧,左肾静脉的长度约为右肾静脉的3倍,分别为6.47 cm和2.75 cm两侧肾静脉的属支不同。右肾静脉通常无肾外属支;而左肾静脉收纳左肾上腺静脉和左睾丸(卵巢)静脉的血液,其属支与周围静脉有吻合(图3-2)。

肾的淋巴引流

肾内淋巴管分浅、深两组浅组位于肾纤维膜深面,引流肾被膜及肾脂肪腰静脉强内的淋巴;深组位于肾内血管周围,引流肾实质内的淋巴。浅、深两组淋巴管相互吻合,在肾蒂处汇合成较粗的淋巴管,最后汇入腰淋巴结其中右肾前部的集合淋巴管注入腔静脉前淋巴结、主动脉腔静脉间淋巴结及主动脉前淋巴结;右肾后部的集合淋巴管注入腔静脉后淋巴结。左肾前部的集合淋巴管注入主动脉前淋巴结及左肾动脉起始处的主动脉外侧淋巴结;左肾后鄙的集合淋巴管注入主动脉外侧淋巴结。肾癌时上述淋巴结可被累及。

肾的神经

肾接受交感神经和副交感神经双重支配,同时有内脏感觉神经。交感神经和副交感神经皆来源于肾丛(位于肾动脉上方及其周围)。一般认为分布于肾内的神经主要是交感神经,副交感神经可能终止于肾盂平滑肌感觉神经随交感神经和副交感神经分支走行,由于经过肾丛,所以切除或封闭肾丛可消除肾疾患引起的疼痛。

生理功能

肾小球滤过功能

肾脏接收的血流灌注约占全心输出量的25%。滤过功能是肾脏最重要的生理功能,也是临床最常用的评估肾功能的参数。肾小球滤过率(glomerular fluration rate,GFR)成人静息状态下男性约为120ml/(min·1.73m),女性约低10%。GFR与年龄有关,25-30岁时达到高峰,此后随年龄增长而逐渐降低。GFR主要取决于肾小球血流量、有效滤过压、滤过膜面积和毛细血管通透性等因素。

肾小管重吸收和分泌功能

肾小球每日滤过生成180L的原尿,其中电解质成分与血浆相同。原尿中99%的水、全部的葡萄糖和氨基酸、大部分的电解质及碳酸氢根等被肾小管和集合管重吸收回而液,形成终尿约1.5L。

近端肾小管是重吸收的主要部位,被滤过的葡萄糖、氨基酸全部被重吸收;Na通过Na-K-ATP酶主动重吸收,主要阴离子HCO3、和CI随Na一起转运。近端肾小管除具有重吸收功能外,还参与有机酸的排泌。尿酸可从肾小球滤过,但多数在肾小管重吸收,继而又再分泌到肾小管腔中。除有机酸和尿酸外,药物特别是一些抗生素和造影剂,也以此方式排出。

髓袢在髓质渗透压梯度形成中起重要作用。水在髓拌降支细段可以自由穿透,而Na和CI却不能自由穿透,使管内的水分在经过内髓的高渗区时被迅速重吸收;而降支细段一旦折为升支细段则水不能自由穿透,而Na和CI却能自由穿透,从而维持髓质区的高渗,故髓祥细段对尿液的浓缩功能至关重要。

远端肾小管,特别是连接小管是调节尿液最终成分的主要场所。这些小管上皮细胞可重吸收Na,排出K以及分泌H和NH4,醛固酮可加强上述作用。

肾脏的内分泌功能

肾脏具有重要的内分泌功能,能够参与合成和分泌肾素、促红细胞生成素(EPO)1,25-二羟维生素D,前列腺素和激肽类物质,因此参与人体的血流动力学调节-红细胞生成、钙磷代谢及骨代谢等。

肾脏产生EPO受肾脏皮质和外髓局部组织氧含量调节,EPO从肾脏分泌,经血液循环作用于骨髓的红系祖细胞,主要作用是促进红细胞增生。

肾脏是产生1α-羟化酶的最重要场所,25-羟维生素D在1α-轻化酶作用下形成1,25-二羟维生素D3,是生物活性最强的维生素D。1,25-二羟维生素D3,能通过调节胃肠道钙磷的吸收、尿排泄、骨转运、甲状旁腺素分泌等维持血钙磷平衡,保持骨骼正常的矿物化。

相关疾病

原发性肾小球疾病

急性肾小球肾炎( acute glomerulonephritis ):简称急性肾炎( AGN ) ,是以急性肾炎综合征为主要临床表现的一组疾病。临床特点为急性起病,表现为血尿、蛋白尿、水肿和高血压,可伴有一过性肾功能不全。 多见于链球菌感染后,其他细菌、病毒及寄生虫感染亦可引起。

急进性肾小球肾炎( rapidly progressive glomerulonepluitis, RPGN):即急进性肾炎,是在急性肾炎综合征基础上,肾功能快速进展,病理类型为新月体肾炎的一组疾病。

lgA 肾病( IgA nephropathy ):是指肾小球系膜区以 lgA 或 lgA 沉积为主的肾小球疾病,是最常见的原发性肾小球疾病 。 lgA 肾病的发病有明显的地域差别,在欧洲和亚洲占原发性肾小球疾病的 15%-40% ,是我国最常见的肾小球疾病,也是终末期肾病( ESRD )的重要病因 。 lgA 肾病可发生于任何年龄,但以 20 - 30 岁男性为多见。lgA 肾病起病隐匿,常表现为无症状性血尿,伴或不伴蛋白尿,往往体检时发现 。 有些病人起病前数小时或数日内有上呼吸道或消化道感染等前驱症状,主要表现为发作性的肉眼血尿,可持续数小时或数日,肉眼血尿常为元痛性,可伴蛋白尿,多见于儿童和年轻人。 全身症状轻重不一,可表现为全身不适、乏力和肌肉疼痛等。20% -50% 病人有高血压,少数病人可发生恶性高血压 。 部分病人表现为肾病综合征及不同程度的肾功能损害。

肾病综合征( nephrotic syndrome , NS):肾病综合征的分类和常见病因见表5-1,其诊断标准是 : ①大量蛋白尿(> 3. 5 g/d );②低白蛋白血症(血清白蛋白<30g/L);③水肿;④高脂血症。 其中前两项为诊断的必备条件。

图3-1 肾病综合征的分类和常见病因分类 | 儿童 | 青少年 | 中老年 |

原发性 | 微小病变型肾病 | 系膜增生性肾小球肾炎 | 膜性肾病 |

微小病变型肾病 |

局灶节段性肾小球硬化 |

系膜毛细血管性肾小球肾炎 |

继发性 | 过敏性紫搬肾炎 | 狼疮肾炎 | 糖尿病肾病 |

乙型肝炎病毒相关性肾炎 | 过敏性紫癫肾炎 | 肾淀粉样变性 |

狼疮肾炎 | 乙型肝炎病毒相关性肾炎 | 骨髓瘤性肾病 |

| | 淋巴瘤或实体肿瘤性肾病 |

慢性肾小球肾炎( chronic glomerulonephritis ):简称慢性肾炎,以蛋白尿、血尿、高血压和水肿为基本

临床表现,起病方式各有不同,病情迁延并呈缓慢进展,可有不同程度的肾功能损害,部分病人最终将

发展至终末期肾衰竭 。

继发性肾病

狼疮肾炎( lupus nephritis):是系统性红斑狼疮( SLE)的肾脏损害。 约 50% 以上 SLE 病人有肾损害的临床表现,肾活检则显示肾脏受累几乎为 100% 。 狼疮肾炎是中国终末期肾衰竭的重要原因之一 。

糖尿病肾病( diabetic nephropathy, DN ):是糖尿病最常见的微血管并发症之一。 无论是 1 型还是 2型糖尿病,30% -40% 的病人可出现肾脏损害 ,而 2 型糖尿病中约 5% 的病人在确诊糖尿病时就已存在糖尿病肾病。

血管炎:是指以血管壁的炎症和纤维素样坏死为病理特征的一组疾病。抗中性粒细胞胞浆抗体( ANCA)阳性的系统性小血管炎,包括肉芽肿性多血管炎( granulomatosis with polyangiitis, GPA )、显微镜下多血管炎( microscopic polyar iitis , MPA )和嗜酸性肉芽肿性多血管炎( eosinophilicgranulomatosis with polyangiitis, EGPA ) 。 ANCA 的主要靶抗原为蛋白酶 3 (PR3)和 髓过氧 化物酶(MPO) 。 中国以 MPO-ANCA 阳性的 MPA 为主 。

高尿酸肾损害:分为急性和慢性高尿酸血症性肾病及尿酸性肾结石。急’性高尿酸血症性肾病多表现为少尿型急性肾损伤;慢性高尿酸血症性肾病多表现为间质性肾损害 ;尿酸性肾结石主要表现为肾梗阻。

间质性肾炎

急性间质性肾炎( acute interstitial nephritis, AIN ):又称急性肾小管间质性肾炎( acute tubulointerstitial nephritis, ATIN ) 。 由多种病因引起;急骤起病;以肾间质水肿和炎症细胞浸润为主要病理表现,肾小球及肾血管多元受累或病变较轻;以肾小管功能障碍,可伴或不伴肾小球滤过功能下降为主要临床特点的一组临床病理综合征 。

慢性可质性肾炎( chronic interstitial ephritis, CIN):又称慢性肾小管间质性肾炎( chronic tubulointerstital nephritis, CTIN ),与 AIN 类似,也是由多种病因引起,以肾小管功能障碍为主要表现的一组疾病或临床综合征。 与 AIN 不同之处为,其病程长,起病隐匿,常缓慢进展至慢性肾衰竭,病理也以慢性病变为主要表现,肾小管萎缩、肾间质纤维化突出 。

肾小管疾病

肾小管酸中毒( renal tubular acidosis, RTA ):是由于各种病因导致肾脏酸化功能障碍引起的以阴离子间隙( AG)正常的高氯性代谢性酸中毒为特点的临床综合征,可因远端肾小管泌 H 障碍所致,也可因近端肾小管对 HCO3重吸收障碍所,或者两者均有。 其临床特征为高氯性代谢性酸中毒,水 、 电解质紊乱,可有低饵血症或高伺血症、低铀血症、低钙血症及多尿 、多饮、肾’性何倭病或骨软化症、肾结石等 。

Fanconi 综合征:是遗传性或获得性近端肾小管多功能缺陷的疾病,存在近端肾小管多项转运功能缺陷,包括氨基酸 、葡萄糖、纳、拥、钙 、磷、碳酸氢锅、尿酸和蛋白质等 。

肾血管疾病

肾动脉狭窄( renal artey stenosis):常由动脉粥样硬化、纤维肌性发育不良、大动脉炎引起。 动脉粥样硬化是最常见的病因,约占肾动脉狭窄病例的 80% ,主要见于老年人,而后两种病因则主要见于青年人,女性居多。 动脉粥样硬化可以双侧发生,通常一侧较重,但也可以双侧均严重,狭窄常位于肾动脉开口处或近端 1/3 处。 纤维肌性发育不良狭窄常位于肾动脉中段或其分支处,偶可累及颈动脉、肠系膜动脉等。 大动脉炎常累及双侧肾动脉,肾动脉各处均可波及但开口处更重,常伴有全身多处动脉受累 。

肾动脉栓塞( renal arteηembolism):栓子主要来源于心脏(如心房颤动或心肌梗死后附壁血栓、换瓣术后血栓、心房蒙古液瘤等),但也可来源于心脏外(如脂肪栓子、肿瘤栓子等 ) 。

肾动脉血栓( renal arterγthrombosis ):可在肾动脉病变(如动脉粥样硬化、大动脉炎症、动脉瘤、纤维肌性发育不良等)或血液凝固性增高基础上发生,也常见于动脉壁创伤(如钝性外伤、减速性损伤)以及肾动脉造影、经皮肾动脉球囊扩张术等临床操作引起 。

遗传性肾病

常染色体显性遗传性多囊肾病( autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD ):是最常见的遗传性肾脏病,全世界发病率为 1/1000 -1/400 ,我国约有 1500 万病人。 其主要病理特征为双肾广泛形成囊肿并进行性生长,最终破坏肾脏的结构和功能,导致终末期肾病( ESRD ) 。 ADPKD 为一系统性疾病 ,除累及肾脏外,还可伴肝脏 、膜腺囊肿,颅内动脉瘤、结肠葱、室及心脏瓣膜缺陷等肾外表现。

Alport 综合征( Alport syndrome,AS ):又称遗传性肾炎、眼-耳-肾综合征,由编码基底膜Ⅳ型胶原α3-6链基因突变所致,临床主要表现血尿 、进行性肾衰竭,伴或不伴感音神经性耳聋、眼病变。

肾肿瘤

肾细胞癌( renal cell carcinoma, RCC ):又称肾腺癌,简称为肾癌,在成人恶性肿瘤中的发病率为2%-3% ,占肾恶性肿瘤的 85% 。 引起肾癌的病因至今尚未明确,其发病与吸烟、肥胖、高血压、饮食、职业接触(如芳香族类化合物等)、遗传因素(如 VHL 抑癌基因突变或缺失)等有关。

肾母细胞瘤( nephrohlastoma ):又称肾胚胎瘤或 Wilms 瘤,是儿童最常见的肾脏恶性肿瘤,约占所有儿童期恶性肿瘤的 6%-7% 。

肾血管平滑肌脂肪瘤( angiomyolipoma, AML):又称肾错构瘤,是一种由血管、平滑肌和脂肪组织组成的肾脏良性肿瘤,以中年女性多见,发病年龄多为 30- 60 岁 。 约有 20%-30% 的肾血管平滑肌脂肪瘤合并结节性硬化症( tuberous sclernsis complex , TSC ) 。 约 50 % 的结节性硬化症病人会伴发 AML,但在中国肾血管平滑肌脂肪瘤病人绝大多数并不伴有结节性硬化症 。

历史

希波克拉底描述了尿(膀胱)结石的症状,包括排尿疼痛或困难,尿失禁和尿潴留。他还描述了肾绞痛、肾结核和慢性肾脏感染。根据希波克拉底的说法,肾结石的原因是饮用水中矿物质含量高,他得出结论,尿液是在膀胱形成的。

《内经》时代已有解剖,对肾的形态虽未有明白描写,但已知“腰者肾之府”,言肾在于腰部,扁鹊《难经》则更明言肾有两枚,重一斤一两,《医学入门》作一斤二两。明代赵献可则综述更详,说“肾有二,生于脊膂十四椎下,两旁各一寸五分,形如豇豆相并,而曲附于脊,外有黄脂包裹,里白外黑,各有带二条,上条系于心包,下条过屏翳穴后趋脊骨。

肾移植

概述

肾移植(renal tansplant)是将健康人的肾脏移植给有肾脏病变并丧失肾脏功能病人的治疗方法。人体有左右两个肾脏,肾脏有着强大的代偿功能,通常一个肾脏就可以维持正常的生理需求,当双侧肾脏功能均丧失时,肾移植是最理想的治疗方法。肾移植因其供肾来源不同分为自体肾移植、同种异体肾移植和异种肾移植。同种异体肾移植是将某一个体(活体或尸体)健康的肾脏通过手术方法移植到肾脏功能丧失的终末期肾病病人体内,使病人重新获区分。同种异体肾移植(以下简称肾移植)根据供肾来源不同又可分为尸体肾移植和活体肾移植。

适应指征及人群

由各种原发或继发性肾脏病导致的慢性肾衰竭晚期或慢性肾脏病5期,进入终末期肾病并达到透析指征者、都可以考虑肾移植。原发病为糖尿病者可适当提前接受肾移植,最佳模式为同时接受肾脏和胰腺移植。

年龄12-65岁为宜,高龄病人(年龄>65岁)若心、肺和其他主要脏器功能正常血压平稳,一般状态良好,也可以考虑肾移植;婴幼儿接受肾移植预后相对较差,可先行透析治疗,待体重增长至10-20 kg以上时再考虑肾移植。

经过血液透析或者腹膜透析后,体内无潜在的感染灶,一般情况好,能耐受肾移植手术者。

无活动性消化道溃疡,肿瘤,活动性肝炎和结核,无精神、神经系统病史。

与肾脏供者的组织配型良好。

符合以上条件者,可以去器官移植中心就诊,完善各方面的检查,作进一步的全面评估如果符合条件、则进入等待移植者名单、等待肾移植。

预后

1990-2020年,移植人肾1年存活率已获极大提高、1年人存活率从约50%提高至92%。移植肾存活率也有类似变化趋势,当前1年肾存活率,尸体供肾移植是80%-85%,活体供肾移植在90%以上。2010-2020年的移植肾丢失仍较高,主要由于慢性排斥和患者死亡,肾功能正常患者死亡占移植肾丢失原因的第2位。术后第1年肾功能正常患者死亡原因主要是原有的心血管疾病。术后10年,尸体供肾移植肾功能仍正常的不到40%-50%。

相关研究

新型人工肾: 让透析不再是患者救命的“最后底牌”:科学家在研究新型人造生物肾的征途上已经迈出了“万里长征第一步”,3D技术打印生物肾、干细胞培养的生物肾以及将动物肾进行改造后移植给人等路径都有科学家在进行实践。随着肾脏替代技术的发展,这些新型人工肾最终或将用于临床,让为透析所困的患者重获新生。

易凡教授团队揭示糖尿病肾病新机制:2022年12月,易凡教授团队在国际代谢领域顶尖期刊Cell Metabolism 发表了题为 “Elevation of JAML promotes diabetic kidney disease by modulating podocyte lipid metabolism”的封面研究论文,该研究首次发现JAML(连接粘附分子样蛋白)在糖尿病肾病等多种蛋白尿性肾病中通过调控足细胞内脂质代谢,在足细胞损伤的发生发展过程中发挥重要作用。这一发现为糖尿病肾病等蛋白尿性肾病的防治提供了新的研究思路和作用靶点。

相关人物

盖伦(公元 130-201 年)

希腊医生盖伦,他是皇帝和角斗士的外科医生。他描述了各种疾病,包括肾脏疾病和结扎输尿管,以表明尿液从肾脏流向膀胱。盖伦写了关于肾脏过滤能力的文章,并反对他那个时代的流行理论,即尿液是在大肾血管中产生的。他是第一个意识到肾脏的主要功能是产生尿液的人。

理查德·布莱特(1789-1858)

理查德·布莱特为现代临床肾脏病学之父,他对各种肾脏疾病提供了临床有用的描述,例如肾病综合征,急性肾炎,尿毒症等;他指出肾脏疾病与心脏心室扩大之间存在联系。