发现历史 关于氧的记载最早出现于公元4世纪:“把铜精灵和水银揉和在一起,就能释放出气体状的物体。”即当将某一化合物置于水银上加热时,就可观察到气体(氧气)的产生。

卡尔舍勒 1773年,瑞典药剂师卡尔舍勒将含有一小块磷的密闭烧瓶置于正在燃烧的蜡烛跟前,发现瓶中的白磷立刻熔化,并在几秒钟后爆发出明亮的火焰,产生大量浓雾沉积在瓶壁上,像是一层白霜。烧瓶冷却后,他将瓶口朝下放进水中,并在水中拔去瓶塞发现,水由下而上涌进烧瓶之中的休积,正好是原空气体积的1/5,并且瓶内剩余气体不再支持燃烧,他称其为“死空气”。后续实验中,他将几只老鼠关到装满了这种“死空气”的罐子中,发现老鼠很快被窒息而死。后来,舍勒发现用浓硫酸加热硝石(硝酸钠)时,可产生一种可燃气体,他将即将熄灭的炭置于该气体中,发现炭立即迸发出白色火焰。他发现除硝石外,以水银的红色氧化物为原料进行加热也能产生氧气。但舍勒的发现直到1777年才公诸于众。

约瑟夫普利斯特 英国化学家约瑟夫普利斯特里将一盆花和一支燃烧的蜡烛同时置于密闭空间内,发现烛光很快熄灭了,但几小时过后,花竟然一点儿也没枯萎,把它放窗台上,一夜过后,花仍然鲜艳夺日,绿叶葱葱。经过大量实验,他证明植物吸收“固定空气”(即二氧化碳气体),而放出“活命空气”(即氧气)。这种“活命空气”维持着动物呼吸,并能使物质燃烧的更加剧烈。1774年,他利用大凸透镜聚焦太阳光加热三仙丹(HgO)时,发现产生了气体和汞珠,并且该气体相比于空气,可使红热的木炭燃烧得更加剧烈,并发出明显光亮。此外,他将点燃的蜡烛置于该气体中,发现蜡烛不仅燃烧正常,而且相比于空气中更加的耀眼。并且该气体支持呼吸的功能相当于普通空气的5-6倍。。由于普利斯特里是从金属锻灰中分离产生氧气,恰好为燃素(可燃的要素,是一种气态的物质,存在于一切可燃物质中)的对立物,因此,对化学发展具有重大意义,他也被现在化学界多数人认为是第一个发现氧的人。虽然舍勒和普里斯持利都单独发现并制得了氧气,但由于他们被传统的燃素说所束缚,被称为是“当真理碰到鼻尖上时还是没有得到真理。

拉瓦锡 1775年,法国化学家拉瓦锡在密闭的曲颈甑中将少量水银连续加热12天发现,水银沸腾后产生了一部分变成红色鳞状物质(氧化汞),同时玻璃罩内的空气体积减少了1/5左右。他将点燃的蜡烛和小老鼠分别放入玻璃罩,发现烛火立即熄灭,同时小鼠也因窒息而死。他再对水银产生的氧化汞进行加强热,得到了水银和一种气体,并且该气体的体积与先前玻璃罩内减少的空气体积相等。他将产生的气体与玻璃罩内的剩余气体混和发现,其性质与空气的性质相同。他将该气体命名为氧,并通过实验,提出了氧化学说,推翻了燃素说,并被恩格斯称为“真正发现氧气的人”。

命名历史 公元8世纪时期,在《平龙认》中最早将氧气称为阴气,并提出制备方法。1661年,英国化学家波义耳将氧气称为有助于燃烧的“活化蒸汽”,1773年,瑞典药剂师卡尔舍勒根据其发现过程将氧气命名为“火焰空气”,1774年,英国化学家约瑟夫普利斯特将氧气命名为“脱燃素空气”(也曾称为“活命空气”),1775年,法国化学家拉瓦锡锡将这种极纯气体命名为Oxygen,这也是现代氧气英文名字的起源。

分布情况 氧气在空气的体积分数约为21%,质量分数约为23%。大气中氧气的分布与海拔高度有关,海拔高度越高,氧气越稀薄,因样,水中氧气的分布也并不均匀,呈现下层少,上层多的状况。此外,由于绿色植物可通过光合作用将二氧化碳和水转变为有机物质和氧气,因此,在森林等绿色植物较多的地方空气中的氧气含量更高。

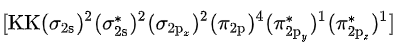

物质结构 氧气 氧气由氧分子(O₂)构成,每个氧分子由2个氧原子通过共价键结合形成,共价键中,一个2p轨道形成σ键,另两个2p轨道形成三电子π键,其价键结构和分子轨道电子排布式分别为

在π轨道中有未成对的单电子,因此,氧气是所有双原子气体中唯一同时具有奇数电子和顺磁性的气体。但经光谱实验发现,氧气中还存在一种抗磁性物质O₄,有尤其在固体氧中存在较多。一般认为O₄是由O₂缔合而成,其缔合式可能为

缔合能为0.54kJ/mol,远小于正常的O-O键能(138kJ/mol),因此,非常容易解缔。此外,氧分子的离解能较大,破坏共价键所需能量较大,导致氧气在常温下的反应性能较差。

液氧中存在缔合分子O₄,在加温、加压下,经分子光谱实验证明其具有反磁性。

单线态氧和三线态氧 根据分子轨道理论,基态氧分子的两个单电子分别占据两个

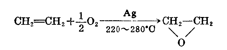

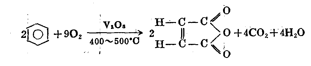

以Co(Ⅱ)、Ni(Ⅰ)、V(V)、Fe(Ⅲ)、Mn(Ⅰ)的配合物为催化剂,氧气可以与烯烃和环烯发生环氧化反应;用N-羟基邻苯二甲酰亚胺、吡啶和Mn(Ⅰ)的四苯基卟啉氯化物将氧气活化后,可以将苯乙烯、环已烯、1,2-二苯乙烯环氧化;向有位阻的烯烃中加入催化量氮氧化物(NO₂,NO,NO)后,可以被氧气环氧化;在锌粉存在下,以溶于丙酸和1,2-二氯乙烷的三氯化铕为催化剂,氧气可以将1-己烯环氧化

乙炔

过氧化氢法

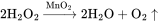

过氧化氢法通过二氧化锰催化加速过氧化氢分解速产生氧气:

氯酸钾法

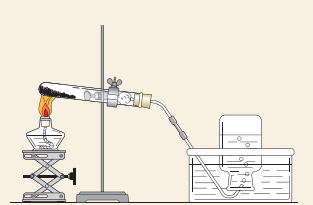

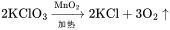

实验室中最常用的方法是以二氧化锰为催化剂,使氯酸钾加热分解。即,在二氧化锰作用下,当加热至200℃时,氯酸钾分解产生氧气。

工业制法 分离液态空气法

分离液态空气法利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中分离制备氧气,是一种物理制取氧气的方法。首先,清除空气中的灰尘和机械杂质。由于液态氮的沸点(‐196℃)低于液态氧的沸点(‐183℃),更容易通过蒸发除去,因此,当在低温条件下,通过加压使洁净空气转变为液态后,可通过蒸发将氮气从液态空气中除去,从而获得较为纯净的液态氧,该方法可制备得到纯度高达99.5%的液态氧。为了便于储存运输和使用,通常将制得的氧气加压后贮存于蓝色钢瓶中。

膜分离技术

膜分离技术指在一定压力下,让空气通过具有富集氧气功能的薄膜来制备氧气,该方法制备得到的氧气纯度可达到90%以上。该方法使用时首选的膜材料必须同时具有高渗透性和对氧气的高选择性。

水电解法

在电解槽中通直流电,其中的水经电解作用可产生氧气和氢气,但该方法主要产物为氢气,而非氧气。

变压吸附法

变压吸附法指在高压下,将压缩空气通入吸附床,利用沸石对氮气和氧气的选择性不同,以及氧气的分压较低的特点,去除空气的氮气,并且在出口处获得富氧空气。过一段时间后,可通过降低压力的方法去除吸附床上吸附的氮气数量,增大吸附能力,进而提升出口处的氧气纯度。

检测方法 常用的氧气检测方法有电化学氧气传感器、伽伐尼电池测氧仪、顺磁测氧法、光学氧气传感器和

气相色谱法等。

应用领域 医疗保障 富氧空气或纯氧在临床医疗中用于治疗各种类型的缺氧、呼吸困难以及任何其它大量消耗氧气的疾病,如用于治疗呼吸系统疾病、一氧化碳中毒等疾病,以及当误吸(化学性肺炎)或吸入有毒气体可能导致肺损伤,进而导致正常氧合受损时,需要辅助供氧。此外,氧气在潜水、登山、航天飞行等方面对于保障人体正常活动也非常重要。

化工生产 化学工业中,氧气可用于生产制备过氧化钠、氧化铅、硫酸、硝酸和磷酸等物质,还可直接氧化乙烯生产环氧乙烷、合成气(H₂+CO)、纸浆漂白、污水处理、渔业养殖等领域。此外,氧的同位素之一¹⁸O常作为示踪原子(试剂H₂O¹⁸)用于化学反应机理的研究。

炼钢工业 大量的纯氧用于炼钢,炼钢工业耗氧量占氧生产总量的60%以上,氧气可用于制备光导纤维和半导体器件、工艺中热氧化、金属焊接和切割、熔炼和顶吹氧炼钢等,此外,氧焰和氧炔焰常用于切割和焊接金属等。氧气还可在炼钢时用于除去Na、P等杂质。

国防行业 氧气用作卫星发射及宇宙飞船中火箭燃料的氧化剂,液氧可用于制作液氧炸药和作为火箭发动机的助燃剂等。

生命活动 氧气是维持生命体的正常活动、燃烧和氧化过程的重要因素。生物体内利用吸入的氧气进行缓慢氧化反应为产生的能量维持生命活动,如果供氧低于正常水平,人会变得懒洋洋甚至失去知觉。

安全事宜 储存运输 氧气储存在压力为150-160atm的气瓶中,液氧储存在绝缘罐中,少量液氧(2-50升)也可以储存在杜瓦瓶中。并将氧气容器放置于干净、阴凉、通风良好、远离火源、温度低于30℃的火灾风险低的地方,并与还原剂、易(可)燃物、活性金属粉末等分开存放,同时配备泄漏应急处理设备,氧气瓶(天蓝色,黑字)上的塑料压碎垫圈要及时更换,切记重复使用,并且禁止使用油或油脂润滑氧气瓶上的阀门。

消防措施 当火势较小时,使用干粉或二氧化碳灭火器进行扑灭;当火势较大时,使用水、雾或普通泡沫灭火器进行扑灭。氧气本身不易燃,但可助燃,因此,当氧气与易燃物接触时,应先将该区域与火源隔离开来,随后使用适宜的灭火剂进行扑灭。此外,若着火区域的易燃物均为水溶性物质,可通过用水稀释易燃物来降低着火强度。

将重大泄漏或溢出情况通知安全人员,在保证安全的情况下,排查消除所有点火源,关闭氧气源,并喷洒大量水以提高受控蒸发率,此时可能产生大量雾降低能见度属于正常现象,保持良好通风,并疏散人员。

健康危害 在50%-60%的氧气环境中超过6小时可导致肺损伤,包括肺泡水肿、透明膜形成、低氧血症和进行性纤维化。吸入100%氧气24小时可引起肺水肿,此外还可能引起咳嗽、恶心、头晕、肺炎等疾病。长期存在于高浓度氧气环境下会导致肺部瘢痕形成。“液态氧气对皮肤和组织有刺激性,可能导致眼睛和皮肤冻伤。但氧气约占人体的65%,当人体氧气供应不足时,会导致有氧代谢和氧化磷酸化停止、细胞功能障碍和死亡,缺氧数分钟即可导致脑细胞无可弥补的损失而死之。因此,缺氧也被认定为是一种可能危及生命的疾病。

防护措施 身体防护:穿长袖特殊工作服(与液氧接触不会被点燃),并将裤子遮挡在靴子或高帮鞋外,以排出溢出的液体;

手部防护:佩戴绝缘手套;

眼部防护:佩戴护目镜或面罩。

急救措施 吸入治疗:除肺炎外,其余病症在氧压降低后迅速恢复。将受伤者转移到新鲜空气中处,根据受伤者的呼吸状况,进行人工呼吸或佩戴吸氧装置,并立即就医;

皮肤治疗:首先将受伤者身上被污染的衣服和鞋子脱下,用大量清水冲洗冻伤处,干燥后,使用无菌的敷料敷在皮肤烧伤处。应注意冻结在皮肤上的衣服在脱下前应先解冻,如果与液氧接触,用温水解冻,让受害者保持冷静和温暖,并立即就医。

第六届大沙河龙舟邀请赛,是2024年6月10日在广东深圳南山区大沙河长廊举办的龙舟赛事。

2024长沙市龙舟邀请赛是2024年6月8日至6月10日在长沙市千龙湖生态旅游度假区举办的龙舟赛事。

《地牢猎人6》是一款由GOAT Games开发的大型魔幻风格的地下城冒险角色扮演类游戏,由成都盈众九州网络科技有限公司出版,海南高图网络科技有限公司运营。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。

国家宝藏(启蒙奠基)金银纪念币,是定于2024年6月8日由中国人民银行发行的纪念币。

免责声明:新农商网所有文字、图片等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,内容仅代表作者本人意见,若因此产生任何纠纷作者本人负责,本站亦不为其版权负责! 如有问题,请联系我们

CopyRight©2024 www.xncsb.cn All Right Reserved

豫ICP备17046739号-8

联系我们