简介

乾隆二十三年(公元1758年),容妃的叔父额色尹与哥哥图尔都在平定大小和卓叛乱中立下功劳,受到乾隆帝的封赏。乾隆二十五年(公元1760年)二月,图尔都将和卓氏送入宫中,和卓氏被封为和贵人;乾隆二十七年(公元1762年)、乾隆三十三年(公元1768年),和卓氏先后晋封为容嫔、容妃。从乾隆二十六年(公元1761年)开始,容妃多次随驾巡视并得到赏赐。乾隆五十三年(公元1788年)四月十九日在圆明园病逝,终年五十五岁。同年九月二十五葬于裕陵妃园寝,宝顶位于第二排第一位。

乾隆评价容妃端庄有礼,性情贤淑。清史学者孟森、于善浦认为部分记载及野史、传说故事中所说的香妃就是容妃,经考证两人在出生地、宗教信仰等方面基本一致。

人物生平

家族立功

容妃和卓氏,雍正十二年(公元1734年)九月十五日出生在新疆伊斯兰教白山派教祖玛木特玉素布的后裔家庭中,父亲和札赉(阿里和卓)是回部台吉,哥哥叫图尔都,家族世代居住在叶尔羌(今新疆维吾尔自治区塔里木盆地西南部的莎车),其族称和卓,故称和卓氏。

乾隆二十年(公元1755年),清政府征讨准噶尔部叛乱至伊犁,解救了被准噶尔部囚禁的波罗尼都和霍集占,即大小和卓,可大小和卓却在叶尔羌聚众叛乱。乾隆二十三年(公元1758年),和卓氏的叔父额色尹和哥哥图尔都积极配合清军作战,在平定大、小和卓的叛乱中立下了功劳。叛乱平定后,和卓氏的叔父和哥哥被乾隆召入京师并获得了封赏,叔父额色尹被封为辅国公,哥哥图尔都被封为扎萨克头台吉(爵号名,仅次于辅国公)。

清宫为嫔

乾隆二十五年(公元1760年)二月,图尔都将27岁的妹妹和卓氏送入宫中,乾隆破格封她为和贵人,并赏赐给和贵人朝珠、金顶圈、金手镯、东珠、正珠、花簪等珠宝首饰。同年六月十九日乾隆进皇太后及赏赐皇后、和贵人等十八人荔枝。乾隆二十七年(公元1762年)五月十六日,乾隆帝遵照崇庆皇太后懿旨,册封和卓氏为容嫔。

随驾巡视

从乾隆二十六年(公元1761年)开始,容妃多次随驾巡视。乾隆帝尊重容妃的宗教信仰和生活习惯,给容妃的赏赐多有不同。乾隆三十年(公元1765年),乾隆南巡容嫔随驾,乾隆特意按照回部习俗,赏赐给她羊肚片、炖羊肉等食物。乾隆三十三年(公元1768年)六月初五日,乾隆帝奉皇太后懿旨,晋升容嫔为容妃。同年十月二十六日,乾隆帝命文华殿大学士尹继善为正使、内阁学士迈拉逊为副使,持节赍册印,册封容嫔为容妃。

乾隆三十六年(公元1771年)春,容妃随乾隆东巡,游览泰山、祭拜孔庙,路上受赏回回饽饽等食品;乾隆四十三年(公元1778年),容妃随乾隆到盛京(今辽宁沈阳),在中秋之夜,受赏“奶子月饼”。到达木兰围场,乾隆猎获野猪和狍子,赏赐给众妃野猪肉,而赏容妃狍子肉。

薨逝安葬

乾隆五十三年(公元1788年)四月十四日,乾隆帝赏赐给容妃十个春橘。五天后,容妃在圆明园病逝。临终前,容妃把自己的衣物、首饰分赠给宫内要好的嫔妃、公主和本宫女子,以及她的亲属,作为遗念。容妃逝世后她的金棺暂安在畅春园西侧的西花园,同年四月二十七日从西花园奉移到北京东北郊的静安庄殡宫暂安,乾隆帝命容妃家族成员在此参与念四十天回子经。同年九月十七日,乾隆帝命皇八子仪郡王永璇护送容妃金棺奉移东陵。九月二十五日葬入裕陵妃园寝。

人物争议

容妃是否为香妃

香妃之名的出现

香妃这个名字最早出现是在光绪十八年(公元1892年)萧雄写的《西疆杂述诗》卷四“香娘娘庙”,他在附录中介绍香妃:“香娘娘,乾隆年间喀什噶尔人,降生不凡,体有香气,性真笃,因恋母,归没于家。”1914年,故宫古物陈列所从沈阳故宫和承德避暑山庄调来一批文物搞展览,其中有一幅年轻女子的戎妆像。在该画像下面的说明文字中,明确指出:“香妃者,回部王妃也。美姿色,生而体有异香,不假熏沐,国人号之曰香妃。”香妃之名和故事传播越来越广。

香妃与容妃

香妃是否是容妃一直存在着争议,大多数学者倾向于香妃即容妃,代表人物有孟森和于善浦。理由主要有如下几点:

第一,官书、档案、实物考证都可证明乾隆皇帝只有一个来自新疆的妃子即容妃,既然香妃是乾隆的新疆妃子,就只能是容妃。

第二,两人都信仰伊斯兰教,在香妃和容妃的相关记载中,“二妃”的父亲、哥哥、五叔、六叔的名字是相同的。

第三,在喀什的”香娘娘墓“并不是香妃墓,而是香妃家族的墓地,始建于公元1640年(明末),这里合葬着香妃家族五代七十二人,由于香妃的名气很大,二百多年来,人们习惯地将这里称为“香妃墓”

认为香妃与容妃是两个人的理由主要有如下几点:

第一,香妃的画像、墓茔可以证明。

第二,日本昭和四十四年(1969)出版的铃木勤所编之《中华帝国之崩坏》(日文)一书中,有一张彩色图片,是一片象牙的钥匙牌子,共有四块。第一块牌子上写“皇上钥匙”,第二块牌子写“皇后钥匙”,第三块牌于写满文“皇太后钥匙”,第四块牌子写“香妃钥匙”。牌子现存日本,不可能是伪造的。

第三,容妃陵挂在墓前绘殿的一帧遗像与《香妃戎装像》上的相貌并不相同,证明二人绝非一人。

第三,收藏家李鸿球先生拥有的一幅郎世宁所绘的《武列行围图》,上有“高宗纯皇帝皆香妃山庄行围”之文字,文字用金线绣在包裹该图之龙缎上,绝非皆“容妃”山庄行围。

宝月楼与回子营

宝月楼建于乾隆二十三年(公元1758年),有“仰观俯察”匾额为乾隆所书。因“池与月适当其前,抑亦肖乎广寒之庭”而取宝月之名。国学家枝巢老人在《旧京锁记》中记载此楼是乾隆为香妃所建(具体见轶事部分),也有说是为容妃所建。民国初年,袁世凯任大总统后,中南海成为总统府所在地,宝月楼作为中南海的南门,改称为“新华门”。

乾隆为容妃修建宝月楼的事被视为美谈,但经过考证,宝月楼并不是为容妃所建。乾隆在《宝月楼记》中写道宝月楼是在乾隆二十三年(公元1758年)开工营建,在当年秋天就竣工了。按时间推算乾隆在修建宝月楼时容妃并未进宫。

而宝月楼南面的回子营,清宫内务府档案中记载回子营修成的时间是乾隆二十四年(公元1759年)十二月十三日,此时容妃也未进宫。修建回子营的目的是将回子额色音等人的家眷安置在这里。

“香冢”之谜

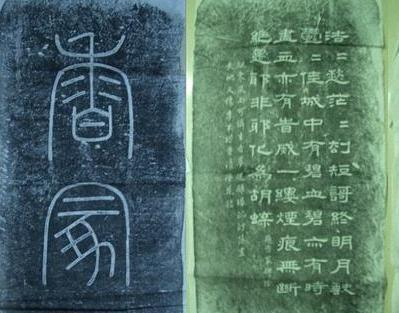

北京陶然亭北的土堆,当地老人称之为“香家”,上面携刻着:“浩浩愁,范范劫。短歌终,明月缺。郁郁佳城,中有碧血。碧亦有时尽,血亦有时灭。一缕香魂无断绝,是耶非耶?化为蝴蝶。”清代天嘏著的《清代外史》中追叙了香妃的故事,故事中说北京陶然亭香冢是香妃安葬处。

碑文中未提香妃一个字,荒草中埋葬的是谁至今成谜。除了香妃之说外还有如下几种说法:

第一,邓之诚在《骨董琐记》中说碑文无姓名,他认为香冢诗不是悼念香妃,也不是象有人说的悼念曲妓茜云的,只说诗是张春陔所写,为什么写这首诗,他并未言明。

第二,陈宗蕃《燕都丛考》中引证《天咫偶闻》说:“相传香冢为张春陔御史瘗文稿处,鹦鹉冢则谏草也。”除了“香冢铭”外还有一诗:“萧骚风雨可怜生,香梦迷离绿满汀。落尽天桃又欷李,不堪重读瘗花铭。”这就说明了香冢和附近的鹦鹉冢,是张春陔埋文稿和谏草的地方。

第三,《燕都丛考》还引述了民国报刊所载另一说法,云“是冢,乃窈娘墓也”。

画像是谁

流传于世的香妃画像有四幅,照片上的香妃是否是容妃还存在争议。第一幅是《香妃戎装图》。1914年,故宫古物陈列所在武英殿展览了这幅画像。画像上的女子顶盔贯甲,手握钢刀,英姿勃发,当时国民政府的内务总长朱启钤看到画像后说:“这大概就是香妃吧。”于是这幅像被定名为“香妃戎装像”。有人说此画的作者是郎世宁。可是郎世宁的画作在《国朝院画录》和《石渠宝笈》中都有记载,此两书中未见有关此画的任何内容。原故宫博物院资深专家朱家溍先生特地写了一篇《“香妃戎装像”定名的由来》一文,进一步否定了这幅画是香妃像。

第二幅画像为旗装像,这幅画像现被收录到《郎世宁画集》,据记载,此画被宋美龄收藏。这幅画像也被说成是香妃画像,也有人认为这张香妃画像就是容妃。画册中的少妇,双眼深陷,鼻梁隆起,圆脸庞,颧骨稍高,是回部女子的典型面相。清东陵文物保管所曾将容妃头骨送有关部门复原,认定容妃为圆脸、高颧骨,前额稍突出。画册中这幅红色满服的少妇肖像,与容妃头骨复原的脸型,颇为吻合。还有学者认为这幅画像不是香妃,因为在清朝诸多的后妃画像中,从没有见过有这种服饰和发式的,所以不能确定这幅画像就是香妃像。

第三幅画像为洋装像。这幅画像是北京故宫保存的一张女装像,是临摹版本,原版本现藏于中国台北故宫博物院。此画同样被收入《郎世宁画集》。这幅画像的画面为:一身穿西式长裙的年轻女子,左手扶一木质小铲,右手提一花篮,头戴西式小帽,安和端详,懒懒依坐,双目凝视,若有所思。这幅图曾命名《香妃燕居图》,1955年故宫曾把它题为《香妃像》。实际上这幅画像同样没有题记与落款,史书中也没有记载,仅从服饰上判断其为香妃没有说服力。

第四幅为吉服像。《容妃吉服像》来源于清东陵裕陵妃园寝,是一位旅行者太仓陆夫人拍摄,目前在中国台湾被私人收藏。清史专家孟森教授在《香妃考实》中记载了照片拍摄的时间、地点、摄影者等,证实了画像的真实性和照片来源是可靠的。参照备受乾隆帝珍爱的《心写治平图》画卷,这幅画卷部分为郎世宁所画,画卷从左至右依次是乾隆帝和十二位后妃的半身像,将这些后妃像与容妃像比较,无论人物形象、冠服样式,还是绘画手法,基本一样。

宫廷绘画多是写实作品,水平再高的画师也不敢将为宫廷主人所画的画像任意变化。据此推断,陆夫人所摄的东陵的容妃像同是源于皇家的正式画像。这就更进一步表明了陆夫人所摄容妃像的可靠性。此画像更可以肯定是唯一幸存下来的容妃的画像,把容妃吉服像说成是容妃或者传说中的香妃画像目前是最权威的说法。

人物评价

乾隆皇帝在册封容妃的册文中评价她端庄有礼,温柔贤淑。

法国作家米歇尔·科恩说在《消失的建筑:毁灭建筑的绝版图典》中赞扬容妃及其家族为反对割据,维护民族团结和国家统一做出了贡献。容妃在宫中至少度过了28个春秋的事实也应该成为中华民族大团结的佳话。

人物轶事

修建宝月楼

枝巢老人在《旧京琐记》中记载此楼是乾隆为香妃所建,也有说是为容妃所建(争议见上)。香妃讲的是维吾尔语,不能与诸妃交流,并且饮食不习惯,因此常常思念故乡和亲人,乾隆于是在南海最南之地,选择了一块环境优雅的地方修建宝月楼,让香妃可以按照自己的生活习惯、宗教信仰来生活。与此同时,乾隆帝还在楼对面长安街南,仿效回民习俗建屋宇、街市、礼拜寺等,又从新疆移来回部之民安居于此,称“回子营”,香妃登楼南望如临故里以慰乡思,因此宝月楼又称“拜望楼”。

香妃之死

传说香妃本来是回部王妃,她不仅容貌美丽,而且天生有异香,回部人都称她为香妃。后清军平定回部叛乱后,将军兆惠将香妃带回献给乾隆。为了博取香妃的欢心,乾隆专门为她修建宝月楼和回子营,并且在武英殿西建浴德堂,专供香妃沐浴。但香妃始终郁郁寡欢,曾藏刀在袖中对人说国破家亡,绝不苟活,必一死以报故主。听到这话的话的人都感到惊讶,乾隆帝心知香妃不会委身于他但是又不忍舍弃。就这样过了数年,皇太后听说了乾隆与香妃之事,屡次劝皇上不要再去看香妃,乾隆帝没有放在心上。于是皇太后趁乾隆不在宫中时召见香妃,赐缢死。

灵柩回乡

传说香妃病逝后,年近80的乾隆很伤心,想将香妃的一体送回她的家乡喀什安葬,但是这样做有违祖制。按规定,满清后妃只能安葬于皇家陵园中,不能移送原籍。乾隆陷入两难之中,思考良久,他想到了一个两全其美的办法,就是让工匠仿照香妃生前的体貌加工了一个一模一样的“香妃”,只留出面部供香妃家人吊唁,这样居然蒙过了众人。此时香妃的哥哥辅国公图尔都已去世,乾隆便传旨将兄妹俩一真一假的遗体同时迁葬喀什,由香妃的家人护送灵柩回到新疆。半年后终于到达目的地,香妃家人确认遗体后将兄妹俩安葬。他们不知道的是,香妃的遗体早就隐秘地安葬在清东陵,而那个假香妃埋进了祖先阿帕霍加的墓之内,自此就有了香妃墓。

人物关系

关系 | 姓名 | 人物概况 |

丈夫 | 爱新觉罗·弘历 | 清高宗乾隆 |

父亲 | 阿里和卓 | 回部台吉,第二十九世 |

五叔父 | 额色音 | 额尔克和卓,协助清政府平定大小和卓叛乱,封辅国公 |

哥哥 | 图尔都 | 协助清政府平定大小和卓叛乱,授一等台吉,晋封辅国公 |

堂兄 | 玛木特 | 协助清政府平定大小和卓叛乱,授一等台吉 |

墓葬信息

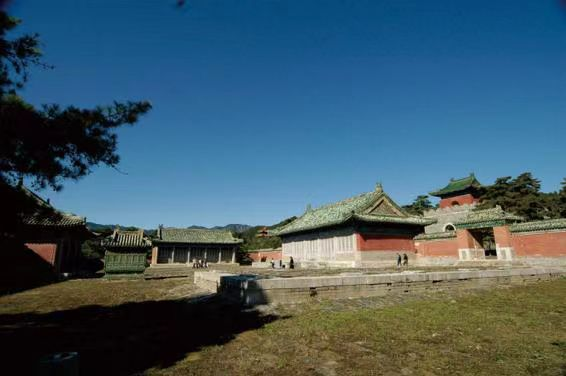

裕陵妃园寝

裕陵妃园寝是容妃的最终安葬地。裕陵妃园寝在乾隆皇帝的裕陵旁,始建于乾隆十二年(公元1747年),位于裕陵西05公里,坐北朝南。其建筑布局及规制为:园寝最前面有一道马槽沟,正中建一孔拱桥一座,东侧建三孔平桥一座。往北是东西厢房各5间,单檐硬山顶。东西值班房各3间,单檐卷棚顶。宫门一座,面阔3间,单檐歇山顶。前院内东侧燎炉一座。东西配殿各5间,单檐歇山顶。院内正中享殿一座,面阔5间,单檐歇山顶。享殿两侧各建园寝门一座。后院前部正中建方城、明楼。方城后为宝城、宝顶。在宝城两侧各建小宝顶一座。在宝城后有4排宝顶,计32座。

整个园寝共建大小宝顶35座,葬人36位。其中容妃的宝顶建在大宝顶后第一排东端第一位(第二排第一位)。整座园寝除厢房和值班房为布筒瓦外,其他建筑及墙顶均覆以绿色琉璃瓦。这座园寝规制之高,建筑之完备,在清代妃园寝中仅次于景陵皇贵妃园寝,位居第二。

容妃地宫

在裕妃园疫中,容妃的地宫已对外开放,地宫中可见妃型地宫结构为:罩门券、石门、门洞券、梓券、金券,棺床为石床,石床上有容妃的棺椁。1979年10月容妃地宫塌陷,在清理修补时发现在梓券后面的金券内,一具红漆棺木停放在宝床之上,棺侧被砍开一个大洞,棺内已空空无物。在杉木红漆棺头,有手书的金漆行文字迹,是伊斯兰文的《古兰经》,可辨的文字是:“以真主的名义……”棺外西侧,在泥水中发现一具头骨、一条长93厘米的花白发辫,上面结有红色的头绳。从头骨骨缝的密合程度及其牙齿磨损的情况分析,墓主人的年龄大约为五十多岁,与容妃去世的年龄吻合。

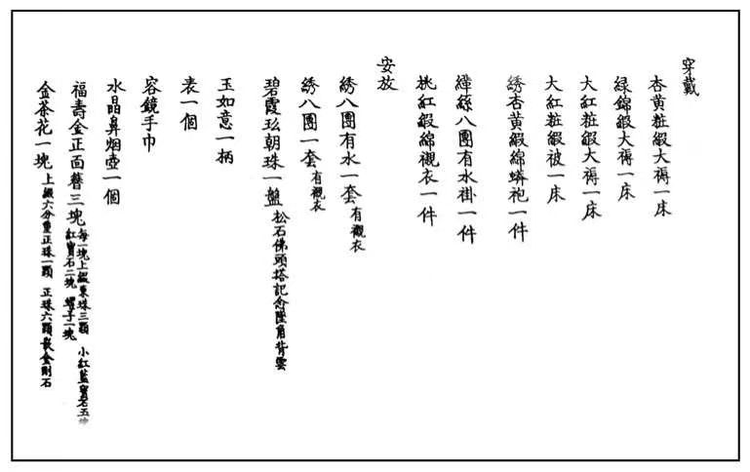

随葬物品

据清宫档案记载,容妃的棺内随葬下列物品:

在地宫中发现西北角的棺木下压着一些绣花、缂丝袍褂的残片,还有几件织成的袍料。尤其是一条黄色八宝花凌织成的“哈达”最为引人注目,机头上所织的文字,也类似“吉祥颂”。除了这些,还在地宫中发现了猫眼石。猫眼石也叫“猫儿眼”,“猫精”,是珠宝中名贵的品种。《钦定大清会典》中规定只有皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃的朝冠上才可以佩戴猫眼石。

艺术形象

注:以下文学、影视、戏剧形象包括部分记载及野史、传说故事中的香妃。

文学形象

体裁 | 作品 | 作家 | 人物形象 |

小说 | 《乾隆皇帝》 | 二月河 | 深受皇帝宠爱,性情柔顺的妃子 |

《书剑恩仇录》 | 金庸 | 称为“香香公主”,漂亮温柔的维吾尔族少女 |

传记 | 《乾隆皇帝的香妃》 | 于善浦 | 考证香妃即容妃,并介绍容妃的一生 |

影视形象

年份 | 影视剧名 | 演员 | 剧中名 |

1940年 | 香妃 | 王熙春 | 香妃 |

1960年 | 书剑恩仇录 | 容小意 | 香香公主 |

1967年 | 儒侠 | 舒佩佩 | 蒙蒙 |

1976年 | 书剑恩仇录 | 余安安 | 香香公主 |

1984年 | 书剑江山 | 杨丽音 | 香香公主 |

1987年 | 书剑恩仇录 | 梁佩玲 | 香香公主 |

1988年 | 满清十三皇朝 | 陈晓莹 | 容妃 |

1992年 | 书剑恩仇录 | 傅娟 | 香香公主 |

1994年 | 书剑恩仇录 | 杨钫涵 | 香香公主 |

1996年 | 宰相刘罗锅 | 米粒 | 江妃 |

1998年 | 香妃与乾隆 | 葛佩玉 | 香妃 |

1999年 | 还珠格格第二部 | 刘丹 | 含香 |

2001年 | 风流才子纪晓岚 | 宋妍 | 香妃 |

2002年 | 书剑恩仇录 | 颜颖思 | 香香公主 |

2003年 | 宫廷画师郎世宁 | 努尔比亚 | 香妃 |

2004年 | 乾隆与香妃 | 努尔比亚 | 伊帕尔 |

2004年 | 避暑山庄大传奇 | 阿依努尔·艾合买提 | 香妃 |

2009年 | 书剑恩仇录 | 颖儿 | 香香公主 |

2011年 | 新还珠格格 | 麦迪娜·买买提 | 含香 |

2017年 | 如懿传 | 李沁 | 寒香见 |

2018年 | 延禧攻略 | 张嘉倪 | 沉璧 |

颜颖思香香公主剧照

《满清十三皇朝》

剧种 | 作品名称 | 演员(编剧) | 概况 |

评剧 | 《香妃恨》 | 胡梯维编剧 | 共17场 |

京剧 | 《伊帕尔罕》 | 吴素秋饰演香妃 | 由水建彤《伊帕尔罕》改编,共18场 |

越剧 | 《香妃》 | 袁雪芬饰演香妃 | 取材清初史料 |

话剧 | 《香妃》 | 郑佩佩和江青饰演香妃 | 由《伊帕尔罕》改编,写成了四幕六场的话剧,1971年话剧《香妃》剧本在台湾被选入《中华戏剧集》 |

舞台剧 | 《乾隆与香妃》 | 苏淑,杨怡孜饰演香妃 | 2003年5月30日至6月1日,香港舞台剧团在香港文化中心大剧院公演 |

评剧 | 《香妃与乾隆》 | 罗慧琴饰演香妃 | 2005年11月25,26日,在宁波镇海区剧院参加第九届中国戏剧节演出 |

注释

[a]容妃的封号“容”,满文作“baktan”,意为“容纳”。

[b]“和卓”,在伊斯兰教中是“圣裔”的意思。“圣”指伊斯兰教的创立者——先知默罕默德,“裔”即后裔。“圣裔”即是默罕默德的后裔。

[c]第一次出巡:乾隆二十六年七月十七日,和贵人随上哨鹿。

二度出巡:乾隆二十七年七月初八日,即1762年8月6日,容嫔随上哨鹿。

三度出巡:乾隆二十九年七月十七日,即1764年8月14日,容嫔随上哨鹿。

容妃南巡:乾隆三十年正月十六起,即1765年2月5日至6月8日。四度出巡:乾隆三十年七月初八起,容嫔随上哨鹿。 五度出巡:乾隆三十一年七月初八起,即1766年8月13日,容嫔随上哨鹿。 六度出巡:乾隆三十二年七月二十日起,即1767年8月14日,容嫔随上哨鹿。容妃东巡:乾隆三十六年二月初四日起,即1771年3月18日,随上东巡。

二度东巡:乾隆四十三年七月二十日起,即1778年9月10日,随上东巡盛京。

七度出巡:乾隆四十四年五月十二日起,即1779年5月22日,随上哨鹿。

[d]封妃册文:“尔容嫔霍卓氏。端谨持躬。柔嘉表则。秉小心而有恪。久勤服事于慈闱。供内职以无违。夙协箴规于女史。兹奉皇太后慈谕。册封尔为容妃。尚其仰承锡命。勖令德以长绥。祗荷褒嘉。劭芳徽于益懋。钦哉。”

[e]新疆喀什香妃墓的资料中,提到香妃的父亲是艾力和卓,哥哥是哈山和卓即涂地公(汉名),并说涂地公曾“和妹妹香妃一起去北京”。从《西域同文志》卷十一和《西域图志》卷四十八记载的“和卓”世系中可知,艾力和卓即阿里和卓。这两个名词在维吾尔语中是一个词,只是汉字译写的差异。中国第一历史档案馆藏的《容妃遗物折》中提到了部分容妃娘家人的姓名,其中有额思音、帕尔萨、图尔都妻等。额思音就是容妃的五叔额色尹,帕尔萨就是容妃的六叔,图尔都妻就是容妃的嫂子。

[f]以下观点主要参考剧作家姜龙昭的考证,他花了三年的时间搜集资料考证香妃与容妃不是同一人。

[g]香妃因被赐死,葬在北京南城下之陶然亭东的“香家”,后又被移葬至新疆喀什——香妃之故乡,此处回人称之为“香娘娘庙”,如今被修筑成一观光古迹名胜。

[h]台湾剧作家姜龙昭先生认为香妃在清史中没有文字记载,是因她未从乾隆,且被赐死,故没有册封。至于容妃,亦确有其人,也是回和卓氏之女,霍集占之妻,因回人采多妻制,她从了乾隆,受到册封,故清史上有其名,二人并非同一人,不能混为一谈。

[i]枝巢老人指国学家夏仁虎(1874~1963),南京人,字蔚如,号啸庵、枝巢、枝翁、枝巢子、枝巢盲叟等。

[j]瘗(yì),掩埋、埋葬之意。

[k]谏草指谏书的草稿。

[l]所谓吉服,是古代帝王后妃在庆寿、大婚、赐宴等吉庆活动时穿的服装。吉服的种类很多,包括皇帝龙袍、皇子、宗室袍(王公品官及命妇的鳞袍)、后妃们的龙袍、龙褂等。