傩舞[nuó wǔ](英文:Nuo Dance)又称鬼戏,是中国汉族最古老的一种驱鬼敬神、驱瘟避疫、消灾纳吉的娱神祭祀舞蹈。它起源于汉族先民的自然崇拜、图腾崇拜和巫术意识,在原始社会氏族部落形成初期便诞生于黄河以西以北的广大区域,是一种历史悠久且流传广泛的具有强烈宗教艺术色彩的社会文化现象。

本页面主要目录有关于傩舞的:名称考究、历史沿革、艺术特点、艺术流派与分布、代表人物及作品、传承与保护、文化活动等介绍

傩舞[nuó wǔ](英文:Nuo Dance)又称鬼戏,是中国汉族最古老的一种驱鬼敬神、驱瘟避疫、消灾纳吉的娱神祭祀舞蹈。它起源于汉族先民的自然崇拜、图腾崇拜和巫术意识,在原始社会氏族部落形成初期便诞生于黄河以西以北的广大区域,是一种历史悠久且流传广泛的具有强烈宗教艺术色彩的社会文化现象。

本页面主要目录有关于傩舞的:名称考究、历史沿革、艺术特点、艺术流派与分布、代表人物及作品、传承与保护、文化活动等介绍

傩舞

Nuo Dance

大傩、鬼戏、跳鬼脸

赣、皖、黔、鄂、湘、苏、滇、粤、云、桂、川、藏、青等省份的偏僻乡村

《舞伞》《关公斩妖》

传统祭祀驱鬼仪式舞

国家级

傩舞类似于原始巫舞,舞者头戴面具手执戈盾斧剑等兵器,作驱赶扑打鬼怪之状。在中原地区,“傩”于先秦至汉晋时期十分流行。而唐宋以后,儒学地位的提高压制了傩文化的传播,于是“傩”文化重心开始转移。西南边远等蛮荒之地由于交通闭塞、经济落后,所以傩文化得以传承发展。时至今日,傩舞已经由娱神的祭祀活动,衍变为娱神与娱人相结合的民俗活动,广泛流行于江西、安徽、贵州、云南、广东、广西、云南、四川等边远省份的偏僻乡村,丰富了群众文化生活,表达了人民对生活平平安安的美好祝愿。

2006年5月20日,傩舞经中国国务院批准列入第一批中国国家级非物质文化遗产名录。傩文化代代相传沿袭至今,是中华民族文化特点鲜明的民俗活动。时至今日,傩文化仍然在经济文化、道德教化、以及社交娱乐等方面发挥着正能量。

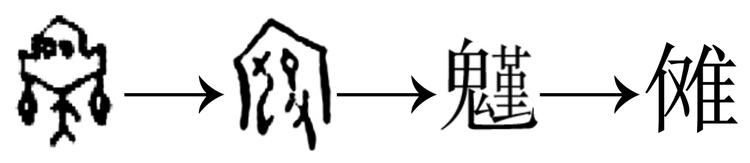

傩是一个古老而神秘的汉字,含义神秘而模糊,其读音来自于古代进行驱鬼仪式时口中发出的呼喊声。

根据中国国学大师郭沫若和饶宗颐的研究,在商代甲骨文中最早的“傩”符号指的是戴面具的傩者。在这一象形字形中,人的头部戴有硕大的面具,面具之下还垂有两个饰品,表现出了头戴面具,恫吓鬼物的傩者形象。而后同在商代“傩”符号又产生另一个会意字形,描绘在房屋内用兵器刺击鬼的仪式,从中可以看出商代傩祭的场所、道具、仪式等方面的符号化信息。

“堇”最早是万年前的岩石壁画中禳星祈福的“异能人”女巫象形符号,后衍生出驱鬼之义,此含义演变成为“难”字。而到汉代时根据《说文解字》的记载,“难”的引申义已经极其丰富,“傩”却极少使用,故“傩”的本义逐渐废除,而变成了“难”驱鬼之义的假借。书中也指出了,“”是“傩”的正字,是对“堇”驱鬼含义的特化字[3]。其读音同“傩”,具体指驱鬼发出的呼喊声,首次引申至了傩仪的攻击对象[9]。最终“傩”的字形沿用至今。

傩文化的诞生原因是多方面的,包括狩猎需求、外部威慑、图腾崇拜、头颅崇拜以及自然原因等,这些因素相互交织影响,形成了傩文化的独特特征和传承。原始人类在狩猎中为了降低危险性,开始使用面具来伪装成动物模样,以便更容易接近猎物,提高成功率,此外戴上面具还可以保护头部,同时形成对敌人的威慑,使敌人感到恐惧。古代人类面对自然灾害、饥饿、疾病、战争等各种危机和不安定因素,无法理解和应对,因此产生了对神的崇拜和祭祀的需要。傩文化在这种情况下诞生,人们相信法师戴上面具化身为鬼神,通过傩舞达到自己的愿望。傩文化的形态可能来源于原始图腾的样子。

傩舞的萌芽阶段可以追溯到先秦时期,当时的傩事具有宗教性质,是一种祭祀仪式,旨在化解灾难和祈求神灵保佑。巫是主体,無是对象,两者在傩仪式中密不可分,舞是巫与神明沟通和传达神意的手段,巫、無、舞构成了傩仪式三个方面的核心内容。先秦时期,傩仪式已经被记录在《礼记》和《周礼》中。《礼记·月令》中提到了春、秋、冬三个季节举行傩仪的命令,其中春季的傩仪被称为国傩,是国家级别的大型祭礼。而在《周礼·夏官》中,则详细描述了掌管傩事的官职“方相氏”的职能。

先秦傩仪发展至周代已经初具完整规模,期间确立的一系列傩仪式规范对后世影响深远。

汉唐时期傩舞进入了全面发展阶段。汉唐时期傩仪参与人数增多且打破了阶级界限。不仅宫廷官员可以参与傩仪,寻常百姓也都可以参与其中。唐朝时期,傩仪规模更为宏大,成为官民共享的文化节日。其表演内容和形态也有所丰富。在汉代吸收了民间巫术、蜡祭、求仙等民间风俗的基础上,增加了驱鬼念咒等说唱表演。唐代则将宫廷傩仪纳入乐府范畴,音乐说唱成为傩仪表演的重要形式。同时还有面具舞等角色扮相融入傩仪表演,使其更具观赏性和娱乐性。这个时期傩仪不再局限于宫廷和上层阶级,开始走向民间,日趋世俗化。百姓们纷纷参与傩仪的表演和观赏,使傩仪成为庙会民间活动的重要内容。另外,民间还创造了大量新傩神和表演节目,丰富了傩仪的形式。

汉唐时期的傩文化经历了从规模增大、形式丰富到民间化的发展阶段,展示出一定的世俗化和娱乐化的倾向。这些傩仪的发展对于后来的傩戏和民间舞台艺术的形成和发展产生了深远的影响。

宋元时期,随着杂剧、勾栏的盛行,傩舞的世俗化进程大大加快并深受民众喜欢,产生的民间村社的“村歌社舞”空前繁盛;明清时期的傩戏受到戏曲的影响,相互借鉴,逐渐与民俗融合。在村庄里,傩戏成为迎神赛会的一部分。在《东京梦华录》描绘中,宋代宫廷傩仪保留了驱疫除祟的象征性功能,但傩仪神像已由方相氏等转变为钟馗、土地神、灶神等新的世俗神。宋代傩仪开始朝着市井乡社的民俗方向发展,并在明清时期彻底完成了世俗化,驱傩活动的祭祀性减弱,蜕变为具有娱乐消遣功能的休闲活动。

宋明以后的傩戏经历了一系列的变革与发展,走上了彻底世俗化的道路,完成了娱神向娱人的转变,成为一种成熟的民俗艺术形式。

清末社会动荡,太平天国运动信奉上帝,将传统傩文化打击为邪教。而后,辛亥革命的“革故鼎新”,新文化运动的“民主”“科学”等进步思想传遍全国,破除了民众的迷信陋习。致使傩戏向纯艺术方面转变,掺杂一些娱乐成分,内容转变为对神话和民间故事的赞唱。从此傩舞摆脱了宗教因素迷信成分,驱疫除祟的功用消失,仅作为一种独立的艺术形式供民间欣赏。

自中华人民共和国成立以来,傩戏、傩舞文化一度被打为“封建迷信、牛鬼蛇神”,被列为“四旧”,傩戏的发展被迫停滞,傩文化遭到严重摧残。直到20世纪70年代末,傩戏才得到了专家学者的重新审视,由于其保存了大量中国古代文化、民俗文化、祭祀仪式以及舞蹈和戏剧,故被誉为人类学、民族学、宗教学、戏剧学、音乐学的活化石,受到了国家的重新审视和高度重视,入选了国家级非物质文化遗产。随着现代科技的发展,数字化保护技术的应用,傩舞IP文创产品的推出,以及傩戏创作中社会主义核心价值观的融入,傩舞从消亡的边缘走向了新时代的创新发展阶段。

器乐

农村对乐器的第一需求就是声音要大,延续时间要长,且声音传播要远,故傩舞乐器主要以打击乐器为主,吹奏乐器为辅。这些乐器所演奏出的乐曲往往音调铿锵,节奏有力,形式粗犷,格调豪放,与傩舞在风格上十分协调。

乐器名称 | 音色特点 | 图片 |

镲 | 大镲音色洪亮,余音绵长,用于演奏低音;小镲音色清脆明亮,用于演奏高音 |

|

铜锣 | 音色洪亮浑厚,声幅较大且无杂音,在傩舞配乐节奏中起着指挥的作用 |

|

鼓 | 敲击鼓面的音色低沉,敲击鼓边和鼓框的音色清脆,在傩舞配乐节奏中起造势作用 |

|

唢呐 | 音色高亢、嘹亮,烘托傩舞紧张奔放的场面氛围 |

|

材料来源

声乐

唱、做、念、打是傩舞中“开口傩”艺术形式的特色。执仪者通过人声在仪式中以喃、念、诵和唱等方式唱词,伴以锣鼓伴奏,一唱众和地叙述请神、敬神和通神的傩仪法事。

声乐类型 | 声腔特点 |

心诵 | 强调无声胜有声,通过内心静默的念诵达到人与神祇的交流,主要用于通神仪式之中 |

喃念 | 以“喃”和“念”为主要发音方式,似念非念,似说非说,话语含糊不清,主要用来通神,因此其语义神秘难懂 |

念白 | 通过节奏和语调上的变化和夸张来营造戏场氛围,语者可即兴发挥有较大的创作自由,以幽默风趣的语言增加观剧的乐趣,激发艺术受众的热情 |

叙唱 | 其唱词主要为咒语辞令,结构比较规范,多为五言或七言较多,多为五声行腔的徵、商调式,羽调式较少 |

韵唱 | 属于完全音乐性质的吟唱,表现力强,主要目的是娱乐观众 |

材料来源

从傩舞角色的属性看,有吉神和凶神之分,它们的不同属性决定了舞蹈中角色的冲突。傩舞主要通过表现它们之间的斗法,突出逢凶化吉除灾禳祸的主题。

角色来源 | 傩戏角色 |

神话系 | 七十三变的二郎神、消除水旱的祠山大帝张渤、神志在斩鬼的东平王张巡,驱灭蝗虫的刘猛将军,制服恶龙、免除洪患的杨泗菩萨,残暴淫邪的五猖神等 |

宗教系 | 观音菩萨、判官、和尚、土地神、道士等 |

人杰系 | 关二爷、尉迟恭等 |

材料来源

动作技法

傩舞作为仪式性舞蹈,其中不乏步法与阵式的艺术要素。傩舞动作以“先娱神再娱人”为创作宗旨,动作古朴且粗犷,基本动作简单,却要严格遵循独特的傩舞风格规律。

动作规则 | 动作特点 |

方 | 主要指手上动作要方正,有棱角 |

圆 | 指上半身保持平稳地转圈 |

扁 | 指拧身时,向左还是向右一目了然 |

仄 | 指身子向任何方向倾斜都要把稳节奏 |

顺拐 | 指脚、手、头向一个方向移动时,身子不能左右摇晃,只能上下颤动 |

拗诀 | 指手势,不同手势具有各不相同的意义内涵 |

材料来源

动作特征

傩舞舞蹈往往要表现神灵附体,因而舞蹈动作刻意要求与人类正常动作相反,比如强制要求跳傩者顺拐,以突出神灵的意义。总体上看,傩舞动作基本比较简单、变化较少、重复性高,每次主要动作都是随着“腰锣”的响动而动,通常围绕着表演道具做动作,几乎每个节目都要把东西南北四个方位逐一跳一遍。

傩面具

佩戴傩面具是古人眼中神灵信仰客观化和可视化的主要手段。傩面具的材质有很多,有草编、纸糊、皮革或金属的等等,但大多数面具通常采用木头制作。傩面具的制作特别注重对角色性格的刻画,造成各个面具极具特色,表情不一。色彩上与中国传统戏剧脸谱相类似,白色代表奸诈、黑色代表公正,蓝色表示阴险。形象上品种十分丰富,富含鬼神兽等多种形象。

分类标准 | 面具类型 | 面具特点 |

造型 | 复面面具 | 属于多层面具,可左右打开,或开半脸,或开全脸,从而形成多个脸谱 |

套头面具 | 把头全部套住的面具,主要由和尚、道士等角色使用,以同傩神相区别 | |

颜色 | 单色面具 | 指黑色、红色、白色等单一色调的面具,它们一般为性格稳定的正面角色 |

群色面具 | 指群体角色固定使用的一组分色面具 | |

多彩面具 | 指单个面具上涂饰着多种色彩的面具,多有狰狞之相,以作为武将威仪的象征 | |

身份 | 文面具 | 色调单一,呈现慈眉善目,面庞端正,和蔼可亲等美善品貌 |

武面具 | 色调强烈,涂饰较多,呈现怒目圆睁、龇牙咧嘴的凶恶品貌 |

材料来源

傩服

由于傩服饰主要是在特定场合时使用,限制了它的发展,傩服饰因此保留了很多原始风貌,从明清以来就主要以红头巾、红裙子、绿袖套为主,总体特征色彩简明,样式单纯,但同时也体现了丰富的文化内涵,既有对神灵的敬畏,也有对名将的崇拜,还有对灾害的蔑视,具有极高的欣赏价值。

服装种类 | 衣着特点 | 典型图例 |

红花衣裳 | 上着红花布便衫,衣背腰下开叉,下着自己便裤,非常质朴 |

|

红袍马甲 | 主要角色穿红布长袍,次要角色穿杂色背心,红袍显示道行很高,马甲则多为级别较低者 |

|

花衫红裤 | 上衣多采用红色花布,下着红裤,可配属一些长袍或饰物,使用比较广泛 |

|

戎服披甲 | 将戎服与戏剧相结合,主要分为短衫和长袍两种类型,多佩戴红头巾和面具,通过服饰表现不同角色 |

|

将士戎服 | 主要分为将军服和士兵服。将军服多为外披战袍,通过不同颜色来区分角色;士兵服多为红衣红裤,结构简单,显示地位低 |

|

戏曲服饰 | 由部分傩班将戏服当做傩服演出而发展而来,多为红衫绿裤 |

|

材料来源

法器名称 | 法器特点 | 典型图例 |

牛角 | 该道具是把水牛角挖空,将尖端锯断凿空,再安上合适的木制口哨制成,是人神相通、阴阳交感的工具 |

|

令牌 | 令牌是用曾受过雷击的柏果树枝根部长的乳包或梨木、黄杨木做成。令牌的两个平面和两侧均刻有符章和令讳。傩法师用来比划画符 |

|

宝剑 | 又名斩鬼剑,由钢铁锻造,剑柄刻有南北斗星,用于驱邪、除魔、斩鬼 |

|

竹卦 | 用荆竹头制成,一共有大中小三付。每付卦有两扇,两扇卦合拢时呈牛角状。摊法师用它来沟通神灵,以此推断吉凶祸福 |

|

师刀 | 又名“套鬼圈”。椭圆环焊接双面刃刀形手把,环上穿有大小不同的金属小环圈 |

|

材料来源

宫廷傩是由天子或诸侯王公以国家或宫廷名义举行的傩活动,也可以称之为官傩,仅分布于中原地区。在古代,天子命官方相氏负责组织和管理傩事活动。宫廷傩是当时傩类型中最为主要的一种。它的存在表明傩活动已经成为了国家级的重要文化现象,作为一种政治制度一直流传下来,受到不同历史时期的影响和演变,成为官方礼仪的一部分。并可能影响到政权的兴衰存亡。因此,天子往往亲自参与傩活动,并且讲究举止和仪式的礼节。它在中华文化传统中长期居于正统地位,并对整个传统文化产生了重要的影响。宫廷傩类型一直流传到清代,在近代以后随着皇帝制度的瓦解渐渐走向凋亡。

民间傩指的是在乡村和城市中举行的傩事活动,在古代史料中也有“乡人傩”“百姓傩”的叫法。民间傩有着自己独特的特点,既吸收了宫廷傩的傩仪,又融入了地方的神祇传说,具有浓厚的民俗色彩,常常包括舞蹈、音乐、祭祀等多种形式,既有娱乐性又有宗教性质。民间傩在历史上扮演着重要的角色,它是村落社会通过迎神逐鬼活动驱除灾祸、祈求平安的一种方式。民间傩通过代附神灵的方式,在宗教信仰和文化传承方面发挥着重要的作用。

民间傩流派 | 形成年代 | 形成地点 | 流布地区 |

庆坛(跳坛) | 北宋年间 | 芦山 | 四川各地 |

释比戏 | 有待考证 | 茂州 | 川北羌族聚居区 |

师道戏 | 有待考证 | 合州 | 川东 |

傩坛戏 | 清 | 南部县 | 川东 |

傩愿戏(土地戏) | 清中叶 | 秀山、酉阳 | 川东 |

阳戏 | 清同治年间 | 酉阳 | 川东(包括重庆)、川北 贵州遵义、天柱、黔南、锦屏、思南 |

提阳戏(花花愿戏) | 清乾隆年间 | 广元 | 川北 |

梓潼阳戏(还愿戏) | 清乾隆年间 | 梓潼县 | 四川梓潼 云南开化府(滇东南) |

彝傩面具戏 | 清以前(不详) | 黔西彝族山区 | 黔西彝族山区 |

端公戏 | 清初 | 云贵地区 | 贵州松桃、思南、绥阳、遵义、道真、正安、仁怀、毕节、黔西、桐梓、赤水、务川 云南镇雄、彝良、大关、盐津、巧家、永善、威信、昭通、屏山 |

香通戏 | 清中叶 | 云南地区 | 云南永昌府、腾越厅(滇西) |

傩堂戏 | 清乾隆年间 | 贵州地区 | 贵州松桃、思南、沿河、江口、岑巩、印江、铜仁、玉屏、德江、石阡、榕江、黎平、镇远、务川等县 |

材料来源

军中傩亦称军傩,是指军队中的傩仪式,为古代军队于岁除或誓师演武的祭祀仪式中的舞蹈表演。由于傩舞的面具具有狰狞的形象,可以对敌人产生一定的恐吓作用,所以它在战争中既有实战意义,又有培训士兵和娱乐军营的作用。军中傩的特点是通过傩礼来演习和尚武,使傩仪式从娱神转向了娱乐士兵,也反映了从娱神到娱人的转变。军中傩是一种尚武文化的表现,体现了古代的英雄主义的情怀,同时也弘扬了民族尚武精神,具有阳刚之美,是中华民族歌魂中的英雄壮歌之一。

军傩流派 | 形成年代 | 流行地域 | 名称由来 |

地戏 | 早于清初(不详) | 贵州安顺、清镇、平坝、镇宁、普安、六枝、长顺、毕节、都匀、兴义等县 | 因其演出不用戏台,依村寨门前或寨中空地上进行而得名 |

关索戏 | 清道光年间(不详) | 仅流行于云南澄江县阳宗小屯村 | 一说,由于小屯是关索征服之地,以其命名 也有认为,“关索”是从傩仪中朱索悬门——童子过关的仪式附会而来 |

材料来源

寺院傩是傩仪的一种形式,它主要集中在寺庙中进行,注重宗教仪式和精神信仰的传承,通过舞蹈、面具等表演形式,表达对神灵的敬意和祈求。寺院傩更着重于宗教色彩,与寺院的宗教活动相结合,需要准备供品如绢布、果物、米、饼等,并根据经典的规定招请神灵入坛。藏族大寺院的跳鬼以及北京雍和宫的祭祀都属于寺院傩的范畴。至今,寺院傩仍然存在于西南藏区各地,是当地重要的宗教祭祀仪式和乐舞。

寺院傩流派 | 形成年代 | 流行地域 |

藏族大寺院的跳鬼 | 公元8世纪中叶 | 西藏、川西、川西北和滇西北的藏族生活区 |

北京雍和宫的祭祀 | 清乾隆九年 | 北京 |

材料来源

杨志刚先生是湄潭傩戏的传承人,他对湄潭傩戏的传承与发展做出了重要的贡献。作为传承人,杨志刚先生一生致力于保护和传承湄潭傩戏这一传统艺术形式,将其带入现代社会并使其得到更广泛传播。杨志刚先生通过多年的研究和努力,将湄潭傩戏的表演技巧、剧本创作和传统乐器的演奏技艺传承下来,并为该艺术形式注入新的元素和创意。他带领湄潭傩戏团队在国内外进行巡回演出,促进了湄潭傩戏的传承与发展。此外,杨志刚先生还致力于傩戏的教育和培训工作,在国内外举办了多次授课和研讨活动,培养了一批才华横溢的湄潭傩戏后继人才。他的教学工作为湄潭傩戏的传承注入了新的活力,并使更多的人认识和喜爱这一传统艺术形式。

代表作品

杨志刚担任湄潭县傩文化艺术团的团长,挖掘、整理、研究和保护了一大批湄潭傩舞作品。

作品名称 | 演出剧照 |

《二圣登殿》 |

|

《毛鸡打铁》 |

|

张北槐被誉为中国“傩戏之乡”创始人。他的一生长期致力于傩堂戏的研究、整理和保护工作,通过搜集资料、建立博物馆和陈列馆等方式,推广和传承傩堂戏这一中国传统文化艺术形式。他的努力争取到了政府支持,推动傩堂戏成为国家级非物质文化遗产代表作,同时也努力推广和保护其他与傩堂戏相关的文化遗产,如古书、案子和脸壳等。此外,张北槐还撰写了大量关于傩堂戏的文章和著作,在中国和国际上发表并收录了多篇研究成果。通过这些学术研究和宣传推广,他为傩堂戏的认知和传播做出了巨大贡献。

代表作品

张北槐曾担任德江县“傩堂戏”协会任会长,其挖掘整理的《傩缘》《傩祭鸾驾茅山桥》等作品被《中国文化遗产年鉴》收录,其研究编写的《傩纸加工工序之碾纸,抄火纸,皮纸等》《神灵的化身活化石—德江傩脸壳工艺传承与保护》《浅析傩堂戏的传承与保护》《一生傩缘终无悔》等文章,先后被《中国当代文博专家志》《中国文博专家文集精选》《人与遗产》等书收录。

作品名称 | 演出剧照 |

《傩缘》 |

|

傩舞作为一种古老的舞蹈艺术形式,其起源和传承体系、节目内容以及面具的工艺制作等方面都具有极高的研究价值。研究傩舞可以深入了解古代文化、民俗文化、祭祀仪式以及舞蹈和戏剧等各个方面,对于研究傩戏的发展史和对戏剧的影响也有着重要的价值。

傩舞能够丰富人们的群众文化生活。傩舞作为一种传统文化形式,能够带给人们欢乐和兴奋,让人们在忙碌的生活中放松身心。傩舞的传承方式相对简单,多是通过家族传承和口传心授,让跳傩者感到自豪,并成为他们精神文化生活中的重要组成部分。

傩舞中的文字性元素,如咒文、香卷以及唱词和念白,多为颂神恩、劝良善等内容,通过傩舞的表演和呈现,能够提高人民群众的文化道德水准,促进社会的稳定和和谐。

傩舞艺术作为一种族群性群体活动,在全国民众共同的宗族信仰和傩文化认同下得以传承和交流。通过参与傩舞的祭祀、驱邪等仪式环节感受到对神明的虔诚和崇敬,并强化了对民间信仰的认同和传承。甚至闽台傩舞“大神尪”通过共同体验和经历,还构建了海峡两岸的文化纽带,强化了族群文化的认同,加强了两岸中华民族的凝聚力和认同感,对推动两岸关系发展和维护祖国和平统一具有重要意义。

傩文化的经济功能体现在多个方面。首先,傩坛活动对农村经济发展起到促进作用。傩坛组织在一些较大的村庄和乡镇仍然存在,并且拥有一定的财富和经济实力。傩坛及傩庙每年都能收到游客和村民捐赠的香火钱及许愿钱,这为傩活动组织带来了一定的经济收入。其次,傩戏表演和傩文化产品的销售也能为相关的傩活动组织带来经济收入。精彩绝伦的傩戏表演吸引了很多观众,观众们也愿意购买与傩文化相关的产品,如傩戏道具、民俗手工艺品等。这些销售活动能够为傩活动组织提供可观的经济收入,对当地经济社会的发展起到积极的影响。此外,傩文化作为传统文化的一种具有鲜明特色的品类,在旅游开发方面也具备很大的价值。如果利用得当,傩文化可以成为吸引游客的一个旅游资源。通过开发旅游业,吸引游客的到访,刺激消费,拉动生产,可以促进所在乡村地区的旅游事业发展,进而促进经济的繁荣与发展。

传承断代

傩舞表演面临着传承后继无人的困境。傩舞舞蹈者和傩面具手艺人等相关艺人需要相当的舞蹈基础和美术基础,传承困难且经济收益不高使得年轻人即使感兴趣却也只能望而却步。

受众缺失

地方傩艺团表演由于戏本缺乏创新,剧情重复缺乏吸引力,演出的艺术性也不强,加上刻意地使用多数人听不懂的傩腔腔调以及古话唱词,使得傩舞表演娱乐性不足,观众对傩戏的兴趣和欣赏程度不高。

政策滞后

傩文化都留存于经济发展缓慢的偏远地区,这意味着其文化发展通常也相对滞后。地方政府由于缺乏对其的认知和了解,或缺乏制定并实施保护措施的能力,宝贵的傩文化资源常常处于被放任自流的状态。

入选非遗

中国多地各有特色的傩舞已经被录入了中国国家级非物质文化遗产名录。

时间批次 | 傩舞类型 | 流行地域 |

2006(第一批) | 南丰跳傩 | 江西南丰 |

婺源傩舞 | 江西婺源 | |

乐安傩舞 | 江西乐安 | |

2008(第二批) | 寿阳爱社 | 山西寿阳 |

祁门傩舞 | 安徽祁门 | |

邵武傩舞 | 福建邵武 | |

湛江傩舞 | 广东湛江 | |

文县池哥昼 | 甘肃文县 | |

永靖七月跳会 | 甘肃永靖 | |

2011(第三批) | 浦南古傩 | 福建漳州 |

2014(第四批) | 跳五猖 | 安徽郎溪 |

2021(第五批) | 萍乡耍傩神 | 江西萍乡 |

统筹记录

许多傩文化保留地区开始对傩文化进行文化资源的调查、整理和挖掘工作,编撰相关资料整理成书,搜集录制代表性的傩舞节目,已经得了一些优秀的成果。

文创结合

部分地区将傩文化的遗产开发与旅游业结合起来,打造傩文化IP,创作出相关文创产品。如2018年南京高淳推出了2018淳慢城•傩舞吕家文创大赛活动,征求跳五猖IP的创新创意类设计,用新方式延续传统文化的新精彩,既推进了文化创收的经济建设,也取得了不错的文化推广成效。

法律推进

越来越多的地方政府已经开始立法保护傩文化,比如,江西省人大常委会就通过了《江西省非物质文化遗产保护条例》,各级政府机构也出台了相关政策,以确保该条例在保护、抢救和传承傩文化的过程中落到实处。

数字化保护

目前国家已经推广使用数字化采集赣傩舞蹈动作来保护傩舞文化。即通过运用动作捕捉技术对舞蹈演员的运动状态和轨迹进行记录、再将赣傩舞蹈动作的三维模型数据存储于VR数据库中,最后利用三维模型技术将舞蹈动作数据覆盖上赣傩道具服装,或者卡通人物等形态。如此一来,既能更细致全面地保存舞蹈动作轨迹,又能提高大众对赣傩文化的接受程度。

二次元融合创新

在“十三五”规划中,动漫游戏产业被作为提高国家软实力、对外文化输出的核心产业之一。二次元市场目前正追求内容拓展,而文化内涵丰富的傩文化刚好提供了新的优质IP,成为了漫画、动画和游戏公司的联动热点。如,在被列为国家文化出口重点项目的游戏《原神》中,游戏内制作了以傩面具为形象设计参考,傩舞为动作设计参考的游戏角色,激发了二次元受众年轻人对传统傩文化的兴趣,引起了中国乃至全球的玩家对中国傩文化的喜爱,实现了商业利润与文化推广的双赢。

演出时间 | 演出项目 |

2019年6月5日 | 江西省首届傩文化展演展示活动 |

2019年6月12日—6月14日 | 祁门县祭神傩舞《游太阳》 |

2021年12月15日 | 大型民族舞剧《天蝉地傩》在贵州省歌舞剧院隆重上演 |

2022年2月15日 | 2022青山庙会暨傩戏精品展演活动 |

2023年4月29日—5月14日 | 2023澄江市第三十一届立夏节暨第六届傩戏文化节 |

2023年5月19日—5月21日 | 中国傩城电音狂欢节遵义站 |

2023年5月1日 | 2023年澄江市第三十一届立夏节暨第六届傩戏文化节“非遗歌舞乐展演” |

2023年8月6日—10月25日 | 2023长顺夏秋乡村戏剧欢乐季 |

注释:宫商角徵羽是中国古代的五音,宫等于1(Do),商等于2(Re),角等于3(Mi),徵等于5(So),羽等于6(La)

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。