郏县是中国河南省平顶山市辖县,位于河南省中部偏西,平顶山市北部,总面积737平方千米。截至2020年末,郏县有常住人口506377人,有汉族、满族、回族等民族居住,其中汉族人数最多,回族次之。

本页面主要目录有关于郏县的:名称、历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、重要人物、对外交流、重要荣誉等介绍

郏县是中国河南省平顶山市辖县,位于河南省中部偏西,平顶山市北部,总面积737平方千米。截至2020年末,郏县有常住人口506377人,有汉族、满族、回族等民族居住,其中汉族人数最多,回族次之。

本页面主要目录有关于郏县的:名称、历史沿革、地理、行政区划、政治、人口、经济、社会、交通、人文、风景名胜、重要人物、对外交流、重要荣誉等介绍

郏县

Jia County

737平方千米

温带大陆性季风气候

河南省中部偏西,平顶山市北部

东经113°0′40″~113°24′50″,北纬33°48′0″~34°10′50″

中华人民共和国

河南省

平顶山市

县

辖8个镇,5个乡,2个街道

410425

506377人(2020年,常住人口)

属北方方言的华北、东北次方言,以城关话为代表

232.6亿元(2022年)

23961元(2022年)

三苏园景区、姚庄旅游区等

467100

河南省郏县西大街66号

0375

郏县站、郏县高铁站等

http://www.jiaxian.gov.cn/

郏县属豫西山区向豫东平原过渡地带,地形以山地、平原、丘陵为主,地势呈马鞍形,东南、西北高,中部低,属温带大陆性季风气候,四季分明,热量充足, 自然降水偏少。 郏县历史悠久,周康王时期称“夹”,春秋时名夹邑,自秦汉至清,几经易名及撤、置,1986年3月属平顶山市至今。截至2023年初,郏县辖8个镇,5个乡,2个街道,共357个行政村,20个社区,政府驻地河南省郏县西大街66号。

郏县交通位置便捷,文化底蕴深厚,是一代谋圣张良故里。境内拥有文庙、三苏园、山陕会馆、临沣寨国家级重点文物保护单位,其中三苏园为北宋大文豪苏洵、苏轼、苏辙父子三人的安息地;拥有郏县大铜器、姚庄金镶玉两个国家级非物质文化遗产。同时,郏县还是中国知青文化发祥地、中国诗歌创作基地、中国唐钧基地,有“中国书法之乡”“中国诗歌之乡”的美称。

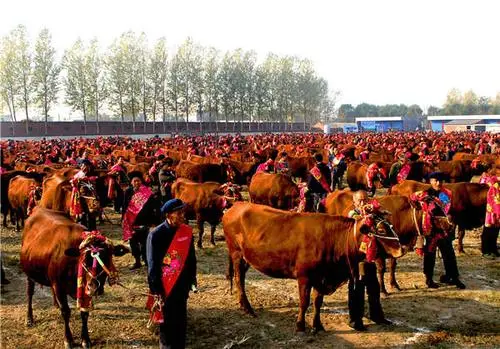

郏县经济以二、三产业为主,2022年,郏县地区生产总值232.6亿元,三次产业比为11.4:43.8:44.8。郏县特色产业有“五色”农业、红牛养殖、铸铁锅 、陶瓷等,其中,郏县红牛产业年存栏8万余头,年产值50亿,铸铁锅年产7000多万口,产值近30亿元,并依托红牛养殖和铸铁锅产业,获得“中国郏县红牛之乡”和“中国铸铁锅之乡”的称号。

周康王时期(公元前1004~前967年)称“夹”,春秋时名夹邑,秦置郏县,隶颍川郡。

周康王时期(公元前1004年~公元前967年),郏县境地称“夹”,为成周(雒邑)畿内地。

春秋时期,郏县名郏邑,先属郑,后属楚;战国初,郏县属晋,后归韩。

秦朝时期,郏县正式以“郏”为名,置县,隶颍川郡。

东汉建武六年(30年),废郏县并入父城县。建安中期,复置郏县,属汝城郡。

西晋时期,郏县隶襄城郡。东晋十六国,郏县先后隶前赵、后赵和东晋。

北魏太和十七年(493年),改郏县为龙山县,隶顺阳郡。

隋开皇初,改龙山县为汝南县。开皇十八年(598年),改汝南县为辅城县。大业四年(608年),改辅城县为郏城县。蒙古至元三年(1266年),废郏城县为黄渠镇,入梁县。

宋朝,公元1101年8月,得赦北还的苏轼因旅途劳顿病重而逝,一代文豪就此陨落。按照苏轼生前遗愿,其子苏过扶着父亲的灵柩来到河南郏县安葬,之后郏县也是苏辙的所葬之地和苏洵衣冠冢所在。

元大德八年(1304年),复置郏县,隶汝州;明成化十二年(1476年),郏县改隶汝州直隶州;清代沿明制。

民国初,郏县先后属河陕汝道、豫西道、河洛道。

民国十六年(1927年),郏县改隶豫西行政区。

民国二十一年(1932年),郏县改隶第五行政督察区。

民国三十三年(1944年)5月,日军占领郏县。

民国三十四年(1945年)7月,河南人民抗日军第六支队收复禹郏交界地区,在禹郏交界带置禹郏县,县治曹沟村,同年10月撤销。

1949年3月,郏县改隶许昌专区。

新中国成立初,郏县先后属豫陕鄂边区第五专区、豫西区第五区。

1986年3月,郏县改属平顶山市。

郏县地处河南省中部偏西,平顶山市北部,东接襄城县,西邻汝州市,南依平顶山市卫东区及宝丰县,北连禹州市,介于东经113°0′40″~113°24′50″,北纬33°48′0″~34°10′50″之间,东西长37.6千米,南北宽31.3千米,总面积737平方千米。

郏县地处北温带南部,中国东部季风区,属温带大陆性季风气候,四季分明,降水少,日照充足,夏季受东南季风影响,炎热多雨,冬季受西北季风影响,寒冷干燥;年平均气温14.5℃,一月份最冷,七月份最热,历年最高气温43.7℃,最低气温-17.8℃;无霜期220天左右,年日照时数2232.2小时,日照率50%;年平均降水量704.2毫米,集中在6~9月份,多年平均水面蒸发量965.9mm,干旱指数为1.4。

郏县地处华北地台南部边缘区,新生界陆相沉积建造所组成的盖层受燕山运动时期的强烈断裂活动,在区域内造成现今伊川、汝州、郏县、襄城间歇沉降,形成南北两翼高、中间低的地槽。境内地层经过元古代、古生代、中生代、新生代的长期变化,现出露地层有下元古界嵩山群、中元古界汝阳群、上元古界震旦系、下古生界寒武系、古生界奥陶系、上古生界石炭系、上古生界二叠系、新生界第三系、新生界第四系。以新生界第四系分布最广,其次为上古生界二叠系。境内岩性主要为沉积岩和少量的变质岩,沉积岩包括松散岩类和基岩类二种。其中,松散岩类主要为第三、第四系,属湖积、冲积、陆相积地层,有砂砾石、沙层、亚沙土等,分布在平原及山前丘陵区,面积较大;基岩类包括砾岩、砂岩、碳酸盐岩三种,其中砾岩为第三、第四系砂砾岩,胶结程度好,较硬,零星分布于茨芭乡山前地带和沟谷中。

郏县属豫西山区向豫东平原过渡地带,地形以山地、平原、丘陵为主,地势呈马鞍形,东南、西北高,中部低,全境有大小山峰26座。其地形中,山地分布在县境西北部,面积135平方千米,占总面积的18.3%;丘陵分布在县境东南部,面积259平方千米,占总面积的35.1%;平原呈带状分布于北汝河两侧,面积271平方千米,占总面积的36.8%。郏县最高点为西北边陲郏、汝、禹交界处的三管山,海拔790.8米,最低点为长桥镇坡赵村西,海拔86米。

郏县河流属淮河流域沙颖河水系,境内有北汝河、鲁医河、二十里铺河等15条河流。其中北汝河为干流,也是境内最大的河流,自西向东贯穿全境,境内段长48千米,境内流域总面积98平方千米,常年流量300~500立方米/秒。其他河流众多,均汇入北汝河,如北汝河北部有干河、鲁医河、二十里铺河、青龙河、双庙河、叶犟河、胡河、肖河、蓝河、吕梁河、三险河,水自北向南流向,汇入北汝河;北汝河南部有杨柳河、芝河、石河,水自南向北流向,汇入北汝河。

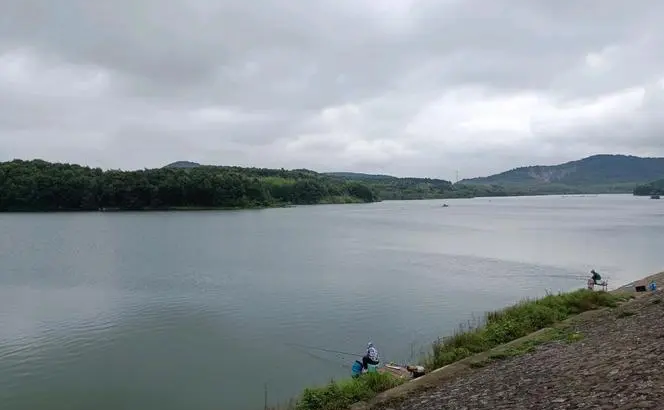

截至2022年初,郏县有老虎洞水库、红旗水库、前坪水库等22座中小型水库。其中,老虎洞水库是郏县第一大水库,以防洪、灌溉为主,兼顾水产养殖、城镇供水和旅游等综合利用。此外,2022年计划建设青龙水厂1座,可覆盖安良镇部分村庄,设计规模1.8万立方米/天,一期工程新建输水管道总长0.6千米,新建配水管网管道总长95.05千米。

郏县土壤有3个土类,6个亚类,16个土属,37个土种,主要有褐土、潮土、砂礓黑土等。其中,褐土类有3个亚类、10个土属、25个土种,广布于低山、丘陵及北汝河沿岸平原,面积858548亩,占总面积的95.3%;潮土有2个亚类、4个土属、10个土种。呈带状分布于北汝河两侧,面积23935亩,占总面积的2.6%;砂姜黑土有2个亚类、2个土属、2个土种,分布于平原洼地,面积18615亩,占总面积的2.1%。

矿产资源

郏县矿产资源以煤和建筑石料矿种为优势矿产,其资源特点为小矿多、大矿少,贫矿劣矿多、富矿优质矿少,北部矿产多、南部矿产少。现已初步探明有开采价值的矿产资源19种,总储量40亿吨以上,储量较大的有原煤、建筑石料用灰岩,其次是水泥灰岩、建筑用砂岩、石英岩、铝矾土、耐火粘土、白云岩、紫砂陶土等。其中,煤炭资源已探明储量18.19亿吨。

土地资源

截至2020年10月,郏县土地总面积72579.70公顷。其中,耕地面积44727.53公顷(基本农田39836.05公顷),园地面积616.74公顷,林地面积1586.70公顷,牧草地面积6696.51公顷,居民点及工矿用地面积11329.24公顷,交通运输用地面积2286.29公顷,水域及水利设施用地面积4080.78公顷,其他土地1255.91公顷。

生物资源

郏县植物总计248科,1014属,2306种,森林覆盖率为37.1%。用材树主要有杨、柳、椿、榆、槐、泡桐等;经济林主要有核桃、柿、桃、梨、苹果等;主要农作物有小麦、玉米、烟叶、红薯、大豆、绿豆、花生、芝麻、瓜果、蔬菜等。

此外,郏县拥有国家侧柏良种基地,始建于1989年,是国家“七五”科技攻关项目,也是当时中国唯一的侧柏良种基地。该基地在中国范围内搜集保存具有开发利用价值、育种价值及观赏价值种质种源,现拥有北美圆柏、西藏柏木、地中海柏、墨西哥柏、香柏等69个柏类品种。其中,侧柏、北美圆柏和西藏柏木先后被审定为良种,在林业生产中推广。2009年,该基地被国家林业和草原局确定为全国重点林木良种基地。

郏县境内野生动物资源陆栖脊椎动物184种,陆生野生动物主要有野兔、野鸡、刺猬等;饲养动物主要有郏县红牛、猪、山羊、绵羊、寒羊、鸡、鸭、鹅、蜜蜂;鱼类主要有鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼等。

水资源

郏县水资源偏少,若遇偏枯年,河水断流,山区、丘陵地区常常出现用水紧张局面,境内水资源年均14718万立方米,主要为地表水和地下水。其中,地表水可利用量为3313万立方米,均来自河流;地下水资源可开采量为6709万立方米,按山、丘、平、洼不同地区和含水层的含水量程度,把地下水资源分布状况分五种区域,分别为极富水区、强富水区、富水区、弱富水区、贫水区几个区域,极富水区日单井出水量大于5000立方米,强富水区日单井出水量3000~5000立方米,富水区日单井出水量1000~3000立方米,弱富水区日单井出水量100~500立方米,贫水区日单井出水量小于100立方米。

郏县主要自然灾害有旱、水、风、雹、雪、霜、虫、地震,以旱灾危害最大,水灾次之。2020年,河南7·20特大暴雨灾害中,郏县也是受灾地之一;2021年11月,郏县发生12级狂风,部分设施遭到损毁。

为有效防治自然灾害,郏县制定了《2020年郏县地质灾害防治方案》,修订《郏县突发地质灾害应急预案》,有关单位开展全县各地质灾害隐患点的日常排查、巡查等各项防治措施, 举办多科目、多地点、多形式的防汛抢险应急演练, 建立汛期地质灾害群测群防组织体系。

截至2023年初,郏县辖8个镇,5个乡,2个街道,共357个行政村,20个社区。

郏县行政区划 | |

街道 | 东城街道、龙山街道 |

镇 | 长桥镇、冢头镇、安良镇、堂街镇、薛店镇、茨芭镇、黄道镇、李口镇 |

乡 | 渣园乡、广阔天地乡、白庙乡、王集乡、姚庄乡 |

表格最后更新时间:2023.6.5参考来源: | |

现任领导 | |||

中国共产党平顶山市郏县委员会 | 书记 | 王景育 | |

山东省平顶山市郏县人民代表大会常务委员会 | 主任 | 谢中光 | |

平顶山市郏县人民政府 | 县长 | 李红民 | |

中国人民政治协商会议平顶山市郏县委员会 | 主席 | 鲁长法 | |

表格最后更新时间:2023.6.7 | |||

截至2020年11月,郏县常住人口506377人,占平顶山市总人口的10.15%;常住人口中,男性占比50.52%,女性占比49.48%,性别比为102.12;0~14岁人口占比25.55%,15~59岁人口占比54.30%,60岁以上人口占比20.15%;城镇化率44.25%,人口出生率11.12‰,自增率4.32‰。

郏县是多民族分布县,人口以汉族为主,回族次之。汉族聚居分布,回族居民分布为大分散、小聚居,其它17个少数民族居民,根据工作或家庭情况分散分。2000年,根据全国第五次人口普查,郏县共有汉、回、满等19个民族,共9244人,占郏县总人口的1.73%,其中回族人口最多,有8947人,占郏县少数民族总人口的96.79%。

郏县方言属北方方言的华北,东北次方言,以城关话为代表,所辖14个乡镇基本上有一个共同的语音、词汇、语法系统。县西北部的茨芭乡、薛店乡西南部,受临汝县方言影响,语音中存在舌尖前圆唇元音(y),把“猪”(tsu)读作(tsy),把“树”(su)读作(sy)。词汇方面,城关地区把“起”说成“一路儿”,而安良、冢头一带说成“厮跟”。口语的语音,词汇同普通话有较大的差异,语法除个别现象同普通话有微异之处外,基本一致。

截至2021年初,郏县有道教、佛教、伊斯兰教、天主教、基督教,有36个宗教场所。截至2023年初,郏县可查询的批准开放宗教活动场所有14处,其中道教6处,佛教8处。其中,如意寺是佛教重要宗教场所,也是目前中国唯一的普贤圣塔,唯一的外放式佛塔,有中国最高、最多的四面普贤菩萨雕像的佛塔。

道教

在郏县起始年代无考,但据清同治三年(1864年)《郏县志》记载,郏县有道观二十余处。明万历三十年(1602年),黄中臣、赵天知、赵时光等人结社,倡修祖师拜殿,在中顶莲花山下有祖师两处行宫(山店、下宫),每年农历三月初三为古庙会,每月初一、十五附近信教群众,或病愈还愿或祈祷保平安,到庙中烧香磕头,为境内道观之最。辛亥革命后,道观渐衰,道士锐减,1949年全县有道士、道姑7人,教徒51人,80年代后少数教徒恢复了宗教活动。

佛教

佛教于北魏时期传入郏县,建有开化寺,佛子寺。唐代盛行,建有灵泉寺、崇兴寺、苍谷寺。清代废庙驱僧时有发生,康熙年间,多数寺院倾废。民国十六年(1927年)冯玉祥莅豫,改寺院为学校,僧尼还俗就业,自谋生活,唯苏坟寺留有少数佛僧。1949年之后人民政府宣传无神论,人们自觉摈弃佛教信仰,有的僧尼还俗,结婚成家,参加工农业生产。1986年,大部分寺院被改做学校或者拆除,只有苏坟寺旧址尚在。

伊斯兰教

元代时期,伊斯兰教随回族居民的迁入而传入郏县,信奉者均系回族居民。清光绪三十四年(1908年),郏县四方清真寺分布在城内北街、西关街、冢头西寨.南三郎庙村。1949年,郏县的清真寺分布在城关镇北街、西关街、冢头西寨村等地。1957年前后,清真寺被所在大队、生产队占用,参加伊斯兰教活动的人数大为减少。1979年后宗教活动恢复,清真寺陆续开放。1986年,郏县有9方清真寺,有阿訇13人,乡老48人、海里凡42人,经常到寺内参加礼拜的550余人,多系中老年。

天主教

清光绪六年(1880年),天主教传至郏县长桥乡白庄村。民国元年(1912年),白庄村创建郏县第一处天主教堂。民国二十四年郏县信仰天主教的信众有1403人。1949年之后,经整顿后宗教活动纳入了正常轨道。“文化大革命”期间,天主教活动停止。1979年天主教恢复活动。1986年,县内有神甫1人,修女4人,传道员8人,教徒638人,其中长桥乡白庄村587人,占全村人数的94.1%,全家都信仰者123户,占全村总户数的98.1%。

基督教

民国二年(1913年),基督教传入郏县,同时成立郏县中华基督教自理会。民国四年,美国基督教会在郏县设立“培英小学”。民国五年,基督教在郏县建立福音堂。民国二十四年,再设立5个福音堂分堂,负责本地域内的传道和教务工作。同年,基督教创办信义医院,开设普通门诊、妇产科、外科。1951年,信义医院由人民政府接管,清除了基督教自理会中外来势力,驱逐外国传教士。1952年郏县福音堂下属5个福音分堂相继解体。1983年,落实宗教房产政策,宗教房产归还宗教团体。1986年,经郏县人民政府批准,在县境设立10个基督教活动点。

郏县经济以二、三产业为主,同时发展多种优质产业,使一二三产融合发展。郏县第一产业有“五色”农业、红牛产业等;第二产业有机械装备、高低压电气、医用制品、铸铁锅和陶瓷产业,其中,铸铁锅和陶瓷产业是郏县的传统产业,以高低压电气为引领的装备制造是郏县的重点发展产业;第三产业有电子商务、文旅商贸等,其中,文旅方面重点发展绿色康养产业。此外,郏县依托特色产业,形成了郏县产业集聚区、陶瓷产业园等工业经济区和郏县商务中心区。

2022年,郏县完成地区生产总值232.6亿元。其中,第一产业完成增加值26.5亿元,同比增长3.9%;第二产业完成增加值101.97亿元,同比增长5.2%;第三产业完成增加值104.12亿元,同比增长3.2%,三次产业结构比为11.4:43.8:44.8。

郏县是平顶山市农业大县之一,特色产业有郏县“五色”农业、红牛产业。该县种植业以粮食作物小麦种植为主,同时发展“五色”农业,形成了黄色烟叶、红色草莓、白色富硒红薯、褐色羊肚菌、绿色果蔬五大产业。其中,烟叶产业立足 “山儿西" 烟叶资源优势,吸引上海烟草集团公司、四川中烟工业公司、红塔烟草集团公司、河南中烟工业公司在郏县设立3个烟叶基地单元;红色草莓种植形成农业观光采摘游玩新模式;白色富硒红薯种植依托白庙乡富硒资源禀赋,开展红薯淀粉、红薯粉条、红薯果脯等红薯深加工产品研发,打造红薯全产业链;褐色羊肚菌种植推广日光温室羊肚菌栽培技术,形成“村集体+公司+农户”的产业化发展模式;蔬菜种植业拥有张村、马湾果蔬种植基地,特色品种有以色列黄皮椒、水果萝卜、麒麟西瓜、车厘子、突尼斯软籽石榴等。

郏县红牛是中国八大良种黄牛中唯一能产雪花牛肉的地方优良品种,也是中国唯一以县名命名的地方优良品种,红牛常年存栏7万余头,共建成规模养殖场97个,发展规模养殖户275户、散养户1100余户,传统牛肉销售门店100余家,产值达30亿元,现有国家级郏县红牛保种场和国家级肉牛核心育种场1个,初步形成了从研发、育种、饲养、屠宰到销售全链条产业链。截至2023年初,郏县拥有国家级“名特优新农产品”4个,分别为郏县西瓜、郏县甜瓜、郏县黑花生和郏县红牛。

2022年,郏县完成农林牧渔业总产值549178万元。其中农业产值369846万元,林业产值6727万元,牧业产值143302万元,渔业产值735万元,农林牧渔服务业产值28568万元。全年粮食总产量364448吨,其中夏粮189970吨;秋粮174478吨。经济作物中,棉花产量126.8吨;油料总产量24166.6吨;蔬菜及食用菌产量462737.0吨;瓜果类总产量79158.7吨;烟叶总产量16050.5吨。

郏县第二产业以工业为支柱,有机械装备、高低压电气、医用制品、铸铁锅 、陶瓷五大产业。其中,铸铁锅产业年产值近30亿元,占据中国铁锅三分之二以上的市场份额,已建设广天现代厨具产业园;陶瓷产业向全产业链发展,依托神前陶瓷产业园,联合平顶山学院,共同打造郏县钧瓷品牌;以高低压电气为引领的装备制造产业是郏县重点发展的主导产业,已有集研发、制造、销售为一体的郏县高低压电气专业园。此外,郏县依托产业优势,正着力打造“河南省最大的智能化电气孵化基地”“中部地区医用耗材产销基地”“中国炊具第一城”和“豫西南重要的陶瓷产销基地”。截至2022年末,郏县在高端智能制造、新材料、新型建材、绿色食品、医用制品、铸铁锅六大专业园区已完成投资180亿元。

2022年,郏县第二产业总产值完成1019669万元,其中工业完成795625万元,占比78.03%;规模以上工业实现主营业务收入2064870万元,其中利润134023万元。

郏县第三产业发展了电子商务、商贸旅游等特色产业。其中,电子商务方面,郏县是省级电子商务进农村示范县,建设郏县商务中心区,提供电商平台,引进知名物流企业,提升冷链物流、快递物流、大宗商品物流等特色物流水平,实现客货邮一体化, 打通农村物流配送 “最后一公里" 。截至2020年末, 郏县已建设电商网点117个,60个贫困村全覆盖;商贸旅游方面,郏县进行文旅融合和产业融合,形成了工业游、农业游、生态游、文化游、民俗游和红色游的地方特色。此外,郏县还依托A级景区和传统村落等名胜风景,创建“姚庄回族乡文旅·康养” 、临沣寨旅游等旅游品牌,其中姚庄已经举办两届樱花音乐节,带动以饸饹面为代表的美食产业发展。

2022年,郏县第三产业完成增加值1041242万元,年实现社会消费品零售总额844831万元。分城乡看,城镇实现消费品零售额721676万元;乡村实现消费品零售额123155万元;分行业看,批发和零售业零售额715895万元;住宿和餐饮业营业额128936万元;邮电业务总量49823万元。

截至2022年,郏县已建设多处经济功能区。其中郏县产业集聚区是省级一星级产业集聚区,建成面积8.9平方千米,初步形成了以装备制造和医药产业为两大主导产业;郏县铁锅产业园区是中国目前最大的优质铸铁锅生产基地和销售集散地,是河南省重点产业集群之一;陶瓷产业园以陶瓷研发、生产、销售为主,产品远销中国二十几个省市及非洲、东南亚等地区。

截至2022年末,郏县有学校259所,教职工9504人,在校生人数107046人,毕业生28879人。其中普通中学30所,在校生38266人,毕业生12132人;普通小学106所,在校生48566人,毕业生9292人。

此外,郏县第一高中是河南省示范性高中,与郑州一中联合创办“卫星班”,“卫星班”学生可同步享受中原名校优质资源,采用双师教学,着力培养“双一流”名牌院校优秀生;郏县新城中学是“全国青少年校园足球特色学校”“河南省航空实验班生源基地”。

截至2022年末,郏县共有医疗卫生机构470家,其中县级公立医院4家、公共卫生机构4家、乡镇卫生院13家和社区卫生服务中心2家,民营医院7家,妇幼保健院1个,疾病预防控制中心1个,卫生学校1个,卫生监督所1个。病床床位2935张,卫生技术人员2781人,其中执业(助理)医师1815人,注册护士1819人。此外,郏县人民医院为郏县唯一一家二级甲等医院。

截至2023年5月,郏县公共体育场所有郏县北体育场、郏县体育公园和社会体育足球场,其中郏县北体育场建筑面积42000平方米,有6股跑道田径场1个,门球场4个,篮球场2个;郏县体育公园总建筑面积54036平方米,有室外篮球场1个,足球场2个;社会体育足球场有5人制足球场5个,7人制足球场4个,11人制足球场2个。此外,截至2020年末,有郏县362个行政村配备了健身器材 ,覆盖率达到96%。

截至2022年末,郏县拥有各类文艺表演团体564个,文化馆1个,公共图书馆1个(郏县图书馆),博物馆1个(郏县博物馆),国家级重点文物保护单位4处,省级文物保护单位20处,广播电台1座,中、短波广播发射台和转播台1座,付费数字电视用户2200户。

其中,郏县文化馆是三级文化馆,建于2005年,位于县城文化路中段,总面积2560平方米。郏县文化馆全年无间断免费开放,承担郏县的群众文化活动,特色文化活动有“文化扶贫·文艺下乡活动”,日常活动有“文化客厅”公益课堂,此外,郏县文化馆每年承办大型广场文化活动、非遗展览等30余次,有春节地方剧团展演、春节民间艺术表演赛、“欢乐中原·百城万场”广场文化活动等,参演文艺表演团涉及业余剧团、广场舞队、铜器队、秧歌队等。

截至2022年末,郏县知识产权授权量400件;创建科技型中小企业56家,增速连续三年达到40%以上;创建省级工程技术研究中心3家、市级工程技术研究中心6家、市级星创天地1家;培育高新技术企业11家。此外,郏县还建设5G产业项目9个,成功培育“两化融合”贯标企业3家,5G基站总数达到285座,全年通过研发费备案企业48家,备案项目185项,研发费预算投入金额达1.89亿元,享受研发加计扣除企业41家,减免税额3281.26万元。

截至2022年末,郏县共有敬老院12个,床位数550张,供养人数369人;机关事业单位养老保险参保1.86万人,城乡居民基本养老保险参保38.53万人;城乡居民基本医疗保险参保人数55.1万人,职工医疗保险参保人数2.9万人;失业保险参保2.52万人;工伤保险参保2.98万人。2022年,国家抚恤、补助各类优抚对象总人数5286人。享受城镇居民低保人数2463人,保障总额1056.97万元,农村最低生活保障人数16342人,保障总额4617.2万元,特困供养人数3843人,保障总额3068.35万元。

根据《2021年环境统计数据》,截至2021年末,纳入环境统计库的企事业单位共83家,其中启用71家,禁用12家。2022年,郏县森林覆盖率达37.1%,污染物排放量分别为化学需氧量1.767吨(工业源0.439吨,集中式治理设施1.328吨),氨氮0.11吨(工业源0.02吨,集中式治理设施0.09吨),二氧化硫295.606吨,氮氧化物365.432吨,颗粒物96.481吨,挥发性有机物20.4989吨。2022年,工业废水排放达标率100%,废渣综合处理利用率100%,工业烟(粉)尘排放量117.62吨,工业烟(粉)尘回收率99.82%。

郏县位于郑州、洛阳、平顶山、许昌、漯河五市1小时交通圈之内。郑尧高速、郑栾高速、洛界高速、郑南西线、平郏快速通道、南石公路、禹亳铁路、三洋铁路穿境而过,距郑州新郑国际机场80千米,距平顶山市区20千米。

郏县有郑尧高速、郑栾高速、洛界高速、郑南西线、平郏快速通道、南石公路在境内交汇。截至2020年末,郏县境内高速路段、国省干线、县道、乡道、村道、农村公路共计2743.054千米。其中,高速公路21千米,国省干线共计87.8千米,县道127.473千米,乡道400.286千米,村道1108.054千米, 农村公路1635千米。县内有郏县老汽车站和郏县客运东站2处客运枢纽,其中郏县老汽车站位于郏县东大街105号,有4条省内线路;郏县客运东站位于郏县东坡大道与紫云路交叉口东100米,有11条省内线路,5条跨省线路。截至2022年末,郏县共有营运货车 2444台、37237吨,营运客车1480台、3712座,完成公路货物周转量166725万吨/千米,公路客运周转量4303万人/千米。

根据《河南省高速公路网规划(2021-2035年)》,焦作至平顶山高速公路新密至襄城段正在投建中,其涉及郏县安良镇等4个乡镇,张庄村等30个农村。

郏县有禹亳铁路、三洋铁路两条主要铁路干线,还有郑渝高铁、郑万高铁经过。其中,禹亳铁路是郏县第一条铁路,西起郏县,东至安徽亳州,线路全长300千米;三洋铁路全长1160千米,郏县站至黄道站全长14千米;郑渝高铁郏县段全长19.2千米,途经冢头、王集两个乡镇24个村,占地692亩;郑万高铁全线818千米,时速350千米,河南段共10站, 郏县境内19.2千米。郏县铁路交通枢纽有郏县站和郏县高铁。其中,郏县站为火车站,位于南环路与站前路交叉口;郏县高铁站位于郏县东南城市规划区,建筑面积6000平方米, 2020年, 郏县高铁站日经高铁列车48趟, 其中停靠17趟,从郏县出发坐高铁可达中国33个城市。

截至2023年初,距离郏县最近的机场是郑州新郑国际机场,相距八十千米。根据《河南省通用机场中长期布局规划(2022—2035年)》,渝西南通用机场群中的平顶山鲁山机场将在郏县布点。

根据《河南省内河航道与港口布局规划(2022—2035年)》,北汝河流域即将开通航运,将在郏县至入颖沙河口设置起讫点,规划航道里程30千米。

截至2022年末,郏县有公交线路6条,其中5条城市公交线路、1条城际公交线路;有新能源纯电动城市公交车辆50台,分别为公交1路8台、公交2路6台、公交3路10台、公交6路6台、公交7路10台、公交8路10台,均为新能源公交车。此外,根据《郏县城乡总体规划(2017-2035)公示》,郏县城乡公共交通规划以环绕中心城区、向各乡镇放射式和旅游线路结合进行公交线路设计。截至规划期末,郏县将形成8条城乡公交客运线路,2条环状旅游公交线路。

郏县历史悠久,有文庙、三苏园、山陕会馆、临沣寨等重点文物保护单位;文化底蕴深厚,有郏县金镶玉制作技艺、郏县大铜器等非物质文化遗产;地方特色浓厚,有郏县茶水、饸饹面等地方美食;民俗文化丰富,有三苏文化、茶文化、龙凤文化等。同时,依托悠久历史和厚重的文化底蕴,郏县还有临沣寨、张店村等传统村落;有三苏园景区、姚庄旅游区2个国家AAAA级旅游景区。

截至2022年末,郏县共有文庙、三苏园、山陕会馆、临沣寨国家级重点文物保护单位4处,省级文物保护单位20处,县级以上重点文物保护单位100处。

郏县国家级重点文物文物保护单位名称 | 时代 | 类型 | 地址 | 级别 | 批次 | 参考来源 |

郏县文庙 | 五代 | 古建筑 | 郏县老城南街中段东侧 | 国家级 | 第六批 | |

三苏园 | 宋代 | 古建筑 | 郏县城西北23千米处的“小峨眉”山下 | 国家级 | 第六批 | |

山陕会馆 | 清康熙年间 | 古建筑 | 郏县龙山大道西段南侧 | 国家级 | 第七批 | |

临沣寨 | 清同治年间 | 古遗址 | 郏县东南13千米处的堂街镇辖区 | 国家级 | 第七批 | |

最新更新时间:2023.6.5 | ||||||

郏县文庙

郏县文庙位于郏县老城南街中段东侧,占地面积约5万平方米,中心庙区9000多平方米,可控制面积16万平方米。郏县文庙一进七院,是典型的左学右庙建制。郏县文庙始建于五代后周显德元年(公元954年),是中国春秋时期大思想家、政治家、教育家孔子的专祀庙宇。金泰和六年(公元1206年)在原址上再次复扩建为官方文庙。郏县文庙规模宏大,气势雄伟,保存完好,木、石雕刻艺术和彩绘艺术在全国县级文庙中最好。其建筑规制是山东曲阜孔庙、孔府两大建筑群经过综合和取舍后,建成的又一具有东方建筑色彩的古代建筑群,现存建筑22栋71间。2006年,郏县文庙被公布为第六批全国重点文物保护单位。

山陕会馆

山陕会馆位于郏县龙山大道西段南侧,坐北向南,占地6300平方米。山陕会馆创建于清康熙三十二年(1693年),由善于经商的山陕二省客商捐资兴建,作为他们往来西东南北的驿站和洽谈生意、迎宾宴客的商会场所,同时也是联系山陕客商、加强经贸信息交流的聚首处,是清代“万里茶道”上的重要建筑,在这条总长5000千米的商道上起着举足轻重的地标作用。现存古建筑40余间,主要由照壁、戏楼、钟楼、鼓楼、东西廊房、正殿、后殿等古建筑组成,保存完好。其建筑群具有鲜明的地域特征和时代特征,其木雕、砖雕、石刻技艺高超,具有很高的历史价值和文化艺术价值现。2013年,山陕会馆被公布为第七批全国重点文物保护单位。

郏县有郏县堂街镇临沣寨(村)、郏县李口镇张店村等中国传统村落19个、河南省传统村落75个。

中国传统村落批次 | 年份 | 名称 |

第一批 | 2012年 | 郏县堂街镇临沣寨(村)、郏县李口镇张店村、郏县渣园乡渣园村、郏县冢头镇西寨村、郏县冢头镇北街村 |

第二批 | 2013年 | 郏县冢头镇东街村、郏县冢头镇李渡口村、郏县茨芭镇苏坟村、郏县姚庄回族乡小张庄村 |

第三批 | 2014年 | 郏县薛店镇冢王南村、郏县茨芭镇齐村、郏县茨芭镇山头赵村 |

第四批 | 2016年 | 郏县薛店镇后冢王西村、郏县黄道镇前谢湾村、郏县渣园乡马鸿庄 |

第五批 | 2019年 | 郏县黄道镇王英沟村、郏县黄道镇纸坊村、郏县薛店镇冢王村、郏县薛店镇下宫村 |

表格最后更新时间:2023.6.7参考来源: | ||

郏县堂街镇临沣寨

郏县堂街镇临沣寨位于郏县东南13千米处,主要景点为临沣寨。临沣寨始建于清同治元年(公元1862年),占地7公顷,寨墙为纯一色红石筑彻而成,平面呈椭圆形,周长1100米,高6.6米,上有哨楼五座,垛子800个。寨外有13米宽的护寨河,河内终年绿水长流。临沣寨内有东西、南北大街各两条,呈“井”字形交错。民居多为砖木脊坡式瓦房或楼房,现有明清建筑100余栋、400多间,属典型的中原民居风格,有“汝河南岸第一府”之称,被誉为“中原地区第一红石古寨”,是全国重点文物保护单位、中国历史文化名村、中国传统村落、河南省生态博物馆。

郏县李口镇张店村

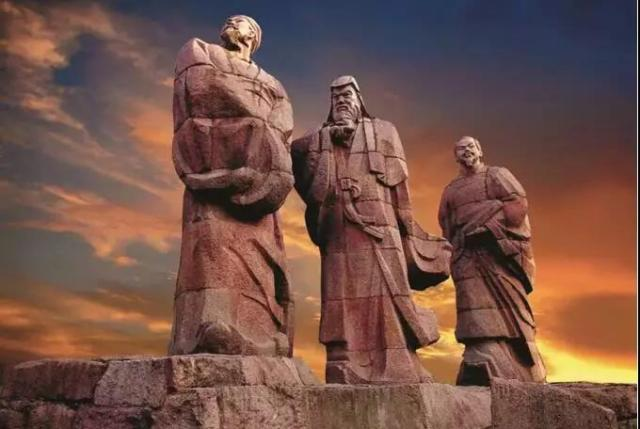

张店在郏县县城东南21千米处,张家山北麓,面积28平方千米。张店村现存明清官宅民居建筑群,以明代提督府、西官宅及东西跨院的五进院、南义和、北义和、花门楼为代表,296间古建筑保存基本完好。其中,红石房基四合院,传统砖木结构,石基石砖墙体凝重,石雕、砖雕、木雕装饰精美,具有较高历史文化价值与建筑艺术价值。近年来,张店村先后修建了红石古街、侯马亭、张良雕像、棋盘广场、村史馆、驯犬基地,重修了张良故里展览馆。2012年,张店村被公布为第二批中国传统村落。

郏县有各级非物质文化遗产三十余项,其中国家级非物质文化遗产有郏县金镶玉制作技艺、郏县大铜器,省级非物质文化遗产包括琉璃瓦件烧制技艺、郏县饸饹面制作技艺等。

郏县国家级及省级(部分)非物质文化遗产名称 | 类型 | 级别 | 批次 | 参考来源 |

郏县大铜器 | 传统音乐 | 国家级 | 第二批 | |

郏县金镶玉制作技艺 | 传统技艺 | 国家级 | 第五批 | |

传统钧瓷茶具烧制技艺 | 传统技艺 | 省级 | 第五批 | |

长桥东坡饼制作技艺 | 传统技艺 | 省级 | 第五批 | |

牛家砂锅炖制作技艺 | 传统技艺 | 省级 | 第五批 | |

王氏传统制香技艺 | 传统技艺 | 省级 | 第五批 | |

郏县李派快板书 | 曲艺 | 省级 | 第五批 | |

郏县传统古建壁画绘制 | 传统美术 | 省级 | 第五批 | |

秦氏生肌止痛膏药传统熬法 | 传统医药 | 省级 | 第五批 | |

表格最后更新时间:2023.6.5 | ||||

郏县大铜器

大铜器是中国商周文化的遗产,是中原民间艺术之珍品,始于东汉末年,距今1800多年。郏县大铜器主要分布于河南省郏县,辐射到平顶山市、宝丰县、汝州市、新乡市、驻马店市等周边县市,是中国打击乐器的典型代表,也是中国最响亮的打击乐器。它的曲牌丰富,曲中较多运用1/4、2/4、3/4、4/4、6/4拍,广泛使用连续切分音及小切分音,用鼓、铙、镲、锣等乐器合奏,曲牌多以时代背景而命名。有“五虎下西川”“曹操得胜鼓”“马面川”等36个传统曲牌(今称曲谱)。2008年6月7日,该项目列入第二批国家级非物质文化遗产名录。序号622,编号Ⅱ-123,项目名称锣鼓艺术(大铜器)。

郏县金镶玉制作技艺

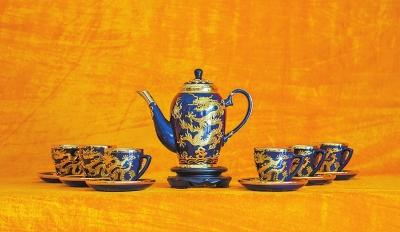

郏县金镶玉制作技艺始于明初,至今已有五百多年历史。作品以五大名瓷、玻璃、紫砂器、金、银、铜、锡为主要原料。经过雕刻、镶嵌等几十道制作工序,把传统文化中象征福禄寿喜、吉祥如意、珍禽异兽等图案镶嵌于器皿之鲁山花瓷上,是研究中原文化和民间艺术发展的重要载体。它运用金银镶嵌制作手法,以玉石、汝、官、哥、定、钩五大名瓷为坯,选用金银为饰品,经冶炼、铸造、雕镂、镶嵌、抛光处理、镀金等近百道工序,工艺繁杂、制品精美,具有鲜明的民族文化特色和强烈的艺术魅力。2021年5月24日,该项目列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。序号1500,编号Ⅷ-254,项目名称金镶玉制作技艺(郏县金镶玉制作技艺)。

郏县是千年古县,拥有独特的饮食文化。传统饮食“六绝”——茶水、牛肉、饸饹面、烧鸡、三炖、豆腐菜,是郏县饮食文化的代表,还有牛头宴、羊蝎子、清真八大碗等特色美食。

郏县茶水

郏县本身不种茶叶,郏县茶水之绝在于水,而不在于茶。郏县姚庄乡是著名的“茶食之乡”,这里的水是富含锶、锗的优质矿泉水,拥有三郎“玉泉”的传说、苏轼父子在此品茗赋诗的记载等。除姚庄回族乡的茶水之外,冢头镇茶和郏县县城茶也很出名,冢头茶水取自蓝河河水,泡出的茶水光滑甘美;县城茶水取自青龙河水,醇香甘甜。鼎盛时期,县域大镇,如安良、冢头、薛店、茨芭等镇均是茶馆林立,喝茶、打牌、说书、唱戏,齐聚于此。

郏县饸饹面

郏县饸饹面是一种已有千年历史的风味小吃,始于汉代,简称郏县饸饹。饸饹面用料考究、味道鲜美,初时主料为荞麦面,配以熟羊肉片、葱花及佐料齐全的羊肉汤,吃起来香而不腻,味道鲜美,清末,以小麦面替代荞麦面作主料,以其制作工艺精细,用料考究、风味独特而闻名中原。

郏县红牛肉

郏县红牛”因原产郏县、毛色呈红而得名,是中国八大良种黄牛品种之一,被国家农业部列入“国家级畜禽遗传资源保护名录”。郏县红牛体格中等,结构匀称,体质强健,骨骼坚实,肌肉发达,肉色泽红润美观、柔软多汁、大理石花纹明显、味道鲜美、营养价值高,红牛生产出的雪花牛肉可与日本和牛A5级雪花牛肉相媲美,是放心食品、绿色保健食品,被誉为“牛肉之王”。

郏县烧鸡

郏县烧鸡采用生长于刘山深处或汝河岸边农户家中的散养柴鸡,经过多道工序处理,用特制的百年老汤加入定量的生姜花椒,茴香、香叶、草果等二十多味调料,经文火慢煮而成,不仅味道鲜美,而且兼有强身健体,滋阴补肾的特点。其品种众多,风味各异,典型代表有冢头镇西寨村的热烧鸡、姚庄乡的五香烧鸡、县城西关街的军政麻辣鸡、县城北大街的谢老婆烧鸡。

郏县豆腐菜

郏县豆腐菜是源于郏县薛店镇的一种特色小吃,全称为豆腐粉条菜,已有千年历史,是当地民间集会上盛行的小吃品种,荣获“中华名小吃”称号。豆腐菜制作时用料考究、独具特色,辅以茴香、八角、辣椒、胡椒、枸杞、肉桂、葱花、等十余种佐料,吃起来不仅味道鲜美,香而不腻,而且有暖胃去寒,滋阴壮阳,保健防病的功能。

郏县土特产众多,其中有郏县烤烟、大尾寒羊、坡河萝卜等。

郏县烤烟

郏县土壤有机质含量高,通透性好,以其叶片肥厚、色泽金黄、油分适中、气味香醇为特色,烤烟总糖在23~29%,总氮在1.4~2.2%,烟碱在2.0~3.0%。郏县是全国四大烤烟发源地之一,种烟历史可追溯到明朝天启年间,初为晒烟,清朝末年开始种植烤烟。在该县紫云山西边有一片广阔的丘陵田野,独特的小气候和土壤土质,被烟草专家称为“烟草生产最佳地带”,生产的烟叶具有色泽金黄、香气浓郁的典型特点,“山儿西”烟以“掂着有身份儿,摸着有油水儿,揉了都是糁儿,吸着有香味儿,燃后是白灰儿”驰名中外。

大尾寒羊

大尾寒羊是生长于河南省的古老而稀有的优良家畜品种,其主产区就在郏县,具有早熟、生长发育快、肉质好、耐粗饲、繁殖率高、抗病力强等优良特性,早已为国内外专家所注意。只是由于种种原因,它的存量已经不多,1989年被联合国粮农组织公布为濒临灭绝家畜品种。郏县是河南省大尾寒羊的主要养殖区和品种保护地,2011年存栏8.7万只。

坡河萝卜

坡河萝卜是河南省平顶山郏县长桥镇郑桥村的特产。“坡河萝卜”种植有着悠久的历史,“坡河萝卜”口味好、品质佳、绿色环保。坡河萝卜是农产品地理标志保护产品。郑桥村种植萝卜的历史悠久。早在200多年前,清嘉庆帝南巡途经郑桥村,因病以萝卜食疗,两日后痊愈。嘉庆帝大加赞赏,称之为“神蔬”。之后,当地乡绅将本地萝卜取名为“坡河萝卜”,并运至京城销售。“坡河萝卜”以其脆甜可口且具食疗的功效而名声大噪,相传至今。

郏县民间文化丰富,有苏轼、苏辙、苏洵的哲学思想在此流传,形成三苏文化,流传至今;还有郏县茶文化历史悠久,在中原民俗文化中被称为“活化石”。同时,郏县龙凤文化渊远流长,“龙凤”元素至今仍保留在郏县地名中。

三苏文化

郏县三苏文化因“唐宗八大家”苏轼、苏辙的真茔和苏洵的衣冠埋在郏县而形成。三苏文化就是以三苏的哲学思想,官海经历,文学成就,佚闻佚事,郏县的苏轼、苏辙的坟墓和父亲苏洵的衣冠冢,后人托物言志,对三苏生平和学术进行了深入的文化挖潜和广泛的学术交流,从而形成的独具特色的名人文化体系。宋元以来,文人墨客、达官贵人到三苏坟祭祀拜谒,吟咏题刻,丰富了三苏文化。1962年三苏坟被定为河南省第一批重点文物保护单位;日本NHK电视台,台湾奉天传播公司先后来三苏坟拍摄专题片;美国白宫美中文化交流委员会委员、西华盛顿大学教授唐凯林专程来郏开展文化交流;世界苏姓宗亲会派团到郏县寻根祭祖;郏县也成功地承办了中国第四、第十四届国际性苏轼学术研讨会。

郏县茶文化

郏县姚庄乡的毛郎庙村,是春秋时期“清河战役”的古战场,该村的井水被参战将士狂饮,其古井被楚庄王命名的“玉泉井”。嘉佑年间,苏洵携苏轼夫妇服除返京,曾在此小住“问茶”, 中国民俗学泰斗钟敬文教授称郏县的茶馆、茶棚、茶具、茶情、茶艺为代表的茶文化是中原民俗文化的“活化石。2019年9月,郏县姚庄回族乡举办首届特色大碗茶满而不溢擂台赛。

龙凤文化

龙凤文化是中国传统文化的标记,它源于中华民族的原始崇拜图腾。《三国志》《水经注》《青龙赋》等作品都曾记载在郏县曾见到龙,曹魏政权的鼎盛时期,青龙年号历时五载,如今郏县以“龙”命名的行政村有12个,有龙泉寨、龙王庙、土龙沟、回龙寨等;以“龙”命名的寺庙5座,有龙王庙、白龙庙、龙兴寺、龙泉寺;山名2处,有大龙山、小龙山;以“龙”命的水名有8处,有青龙湖、青龙河、小龙水等。

郏县作为千年古县,人文璀璨,依托红色资源和特色民俗文化——三苏文化、茶文化、知青文化,有三苏园景区、姚庄旅游区、知青园景区、八路军豫西抗日根据地景区、中国·大唐钧瓷文化苑景区、眼明泉景区、蓝河古渡景区、丹江缘·马湾移民景区等国家A级旅游景区。2023年五一期间,郏县接待游客21.524万人次。

郏县国家A级旅游景区名称 | 地址 | 等级 | 评定年份 | 参考资料 |

三苏园景区 | 郏县城西北23千米处的“小峨眉”山下 | AAAA | 2012年 | |

姚庄旅游区 | 郏县南部,与宝丰县接壤 | AAAA | 2020年 | |

知青园景区 | 郏县 | AAA | 2013年 | |

八路军豫西抗日根据地景区 | 郏县安良镇北部边缘凤翅山南麓 | AAA | - | |

中国大唐钧瓷文化苑景区 | 郏县禹神公路北侧666号 | AAA | 2019年 | |

眼明泉景区 | 郏县北部白庙乡 | AAA | 2020年 | |

蓝河古渡景区 | 郏县冢头镇李渡口村 | AAA | 2020年 | |

丹江缘·马湾移民景区 | 河南省郏县白庙乡马湾新村 | AAA | 2020年 | |

表格最后更新时间:2023.6.5 | ||||

三苏园景区

三苏园景区位于郏县县城西北约20千米处,是北宋大文学家苏轼与其弟苏辙、其父苏洵(衣冠冢)的墓地。三苏园景区占地面积680亩,由三苏坟院、广庆寺、三苏祠、苏轼塑像、东坡碑林、东坡湖、三苏纪念馆等景点组成。尤其是汇集启功、沈鹏等当代100名著名书法家书写的苏东坡著名诗、词136篇。碑林气势磅礴、豪放洒脱。苏坟院内的“思乡柏”也是一大奇观,这些柏树“长不直”,树干均向西南方向倾斜。在苏轼雕像前坡上建25级青石台阶,阶下的甬道上有一奇特自然景观,站在甬道离台阶十几米的地方,只要一拍手或者跺脚,台阶上就会发出一种清脆悦耳的铜音“蛙”鸣音(回音),被称作“金蛙迎宾道”。2006年,三苏园景区被公布为第六批中国国家重点文物保护单位,2012年,三苏园景区被公布为国家AAAA级旅游景区。

姚庄旅游区

姚庄旅游区位于郏县南部,与宝丰县接壤,总面积7.2平方千米,辖6个行政村。景区地理位置优越,资源丰富,先后荣获“全国特色景观旅游名镇”“国家卫生乡”“国家生态乡”“全国民族团结进步模范集体”“中国美丽休闲乡村”等荣誉200余项。现有金镶玉文化展示馆、心意六合拳馆、玉泉古井、搁山茶园、四海铭轩生态园等景点50多个,是一个以生态观光、林果采摘为主,融合历史文化教育、科普教育、休闲康养等多种服务功能为一体的综合性景区。2020年,姚庄旅游区被公布为国家AAAA级旅游景区。

蓝河古渡景区

蓝河古渡景区位于郏县冢头镇李渡口村,又称“列埠口”,始建于汉,距今有2000多年的历史,是中国传统村落、省级文物保护单位、河南省历史文化名村。唐时因李姓皇族迁入,始称李家庄。明洪武七年(1374年),因李姓族人从山西再迁入,渡口壮大,航运发达,改名李渡口,清代改为“同心寨”,民国时为李渡口镇,曾是“万里茶道”的节点和水运枢纽,“东列黄岗千古秀,西邻蓝河万代青”描述了其地理位置和田园景色。渡口商贸交通要道遗存的屠行、酒馆、药铺、花行、染行、布行、商贾店铺、历世名人住所保存基本完整,街巷地域特征明显,现存传统建筑总面积达2万多平方米。2020年,蓝河古渡景区被公布为国家AAA级旅游景区。

人物 | 简介 |

张良 (?~前186年) | 字子房,西汉名臣,郏县张店村人。祖父开地、父亲平,在韩国为相48年,公元前202年,辅佐刘邦成就西汉大业。后功成身退,托疾隐居于东昏(今河南兰考县)西南的白云山,后无疾而终,史称“古今第一完人”,尊称“谋圣” |

铫期 (?~34年) | 字次况,东汉名将,今郏县安良镇王小台村人。光武征战颍川,辟为属官。后随光武南征北战,屡建功业,立下了汗马功劳,拜为虎牙大将军。光武即位后封铫期为安成侯,建武十年(34年),病故,谥为忠侯 |

臧宫 (?~58年) | 字君翁,东汉“云台二十八将”之一,今郏县冢头镇人。少为县亭长、游徼。后组织人马加入绿林农民起义军,永平元年(58年)卒,谥为愍侯。《后汉书》列传十八卷有传 |

表格最后更新时间:2023.6.2参考来源: | |

1951年,郏县设置中苏友好协会,但现已不再使用。

名称 | 授予时间 | 授予单位 | 参考来源 |

全国首届绿色矿山突出贡献奖 | 2020年 | 国家自然资源部 | |

全国城乡交通运输一体化创建示范县 | 2021年 | 交通运输部 | |

国家园林县城 | 2019年 | 住房和城乡建设部 | |

河南省食品安全示范县 | 2023年 | 河南省市场监督管理局 | |

森林城市 | 2019年 | 河南省林业局 | |

河南省农产品质量安全县 | 2021年 | 河南省农业农村厅 | |

表格最后更新时间:2023.6.2 | |||

坟茔:意为墓地;坟地,出处《旧唐书·太宗纪下》:"功臣密戚及德业佐时者,如有薨亡,宜赐茔地一所。"

[b]服除:意为守满丧期

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。