简介

景德元年(1004年),辽国举兵南下,攻打北宋,辽军一路长驱直入,抵达北宋澶州城下,与宋军形成了对峙。最终在次年(1005年),双方在河北澶州签订合约。双方停战,以白河沟作为宋辽之间的国界。双方约定为兄弟之国。北宋每年向辽国输送白银10万两,绢20万匹,称为岁币。并且在边境开设榷场,进行互市。史称澶渊之盟。

澶渊之盟的缔结,结束了宋辽辽国二十多年的敌对局势。从此之后两国再也没有发生大规模的军事冲突,创造了长达一百多年的和平局面。催进了双方的经济发展与文化交流。

历史背景

辽国的南侵

契丹人本为唐朝时北方草原的游牧部落,崛起于唐末五代时期。契丹人辽太祖耶律阿保机于公元907年建立,916年始建年号,初称契丹。由于地理环境的影响,契丹时常南下侵扰中原政权。

五代时期,后晋开国皇帝石敬瑭将北方燕云十六州割让给了辽国,导致中原政权失去了防守北方游牧南下的天然屏障。947年辽太宗耶律德光灭后晋后改国号为大辽。

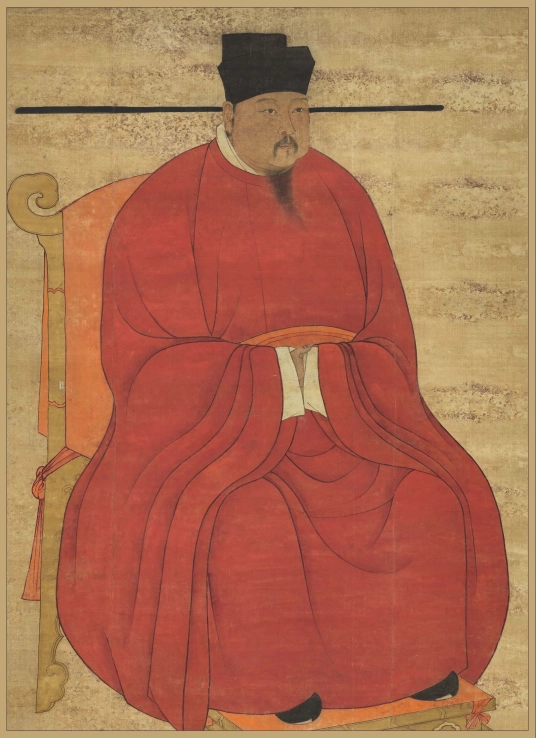

宋朝建立后,宋太宗赵匡义曾多次发动北伐,想要夺回燕云十六州,都以失败告终。而辽国为了自身的安全与利益,也多次南下攻击北宋边境,双方在边境地区展开了长时间的拉锯战。

公元1004年,辽圣宗统和二十二年,辽国太后萧绰,皇帝耶律隆绪带兵御驾亲征,再次南下进攻北宋,成为了澶渊之盟的导火索。

北宋的内乱

北宋自建立之后,虽然经过太祖赵匡胤与太宗赵匡义两代的努力,消灭了其他割据政权,实现了国家的统一。但是地方上的叛乱仍此起彼伏,给北宋朝廷造成了很大的困扰,致使北宋无法将军事力量集中起来应对北方的威胁。

北宋境内的叛乱势力,以四川和西北最为严重。四川自被纳入北宋管辖之后,叛乱就一直没有停歇过。太祖时期,叛军就曾攻陷过成都、渝州等地。太宗时期,四川爆发了王小波、李顺起义,起义军攻下了成都,占据了四川,建立了大蜀政权,直到至道元年(995年)才被镇压下去。而到了真宗朝,由于益州兵马钤辖符昭寿虐待部下,导致士兵哗变,再次建立了大蜀国。这也使正在河北指挥抵抗辽军的真宗不得不回师镇压内乱,前后历经一年。

与此同时,西北地区的叛乱更加猖獗,太宗时期,本已归附中央的党项人又发动了叛乱。党项人首领李继迁向辽国称臣,被封为西平王,北宋几次派出大军征讨,都无功而返。由于官军在西北地区的示弱,党项人反过来包围了北宋的灵州。真宗上位之后,数次派出军队救援灵州,都没有取得成功,双方围绕灵州展开了一场旷日持久的消耗战。直到咸平五年(1002年),灵州城终于被攻破,党项人取得了控制河西走廊的重要据点,北宋不仅丢失了西北地区,更失去了重要的牧马基地,使得北宋的骑兵一蹶不振。

北宋建立之后,一直面对各种的内部叛乱,这些叛乱一直牵扯了北宋大量的精力,而在丢失灵州仅仅两年之后,北宋就面临一场更大的外部危机

事件过程

辽军南下

景德元年(1004年),辽国太后萧绰和皇帝耶律隆绪以收复瓦桥关以南的十个县为名义,率领大军南下攻宋。辽军进入北宋境内,攻破宋军守备的德清军,通利军等,俘虏了宋将王先知和王继忠, 抵达黄河边的重镇澶州城北,威胁宋朝的都城东京。黄河是汴梁唯一的天然屏障,澶州夹黄河南北两岸而建,中间有浮桥连接,“据北道之会,扼大河之津”,距东京汴梁仅有二百多里。若澶州有失,辽国骑兵即日就可抵达京师。

澶州告急,朝廷一天之内收到五封文书。宋真宗急召群臣百官商议对策,以参知政事王钦若和签枢密院事陈尧叟为代表的主迁派建议真宗迁都南京或成都。宰相寇准力排众议,请求宋真宗御驾亲征,进行坚决抵抗,同为宰相的毕世安也支持寇准的想法,真宗犹豫不决。这时寇准对真宗说,陛下御驾亲征,三军将士必定士气大振,我们再派部队袭击辽军的后方,辽军一定会失败的。如果陛下南迁,军队没了主心骨,就会抵挡不住辽军,敌军就会觉得我们软弱可欺,长驱而入,那样,大宋的江山就将不复存在。真宗听取了寇准的建议,决定亲自北上抗敌。

澶州拒敌

宋真宗抵达澶州城后,登上北城楼鼓舞士气,宋军看到皇帝亲临,士气大振,高呼万岁,声音传遍方圆数十里,真宗看到这样的场景,心中便逐渐安定下来,回到了南城住了下来。辽国大将萧挞凛率游骑进攻澶州,被宋将张环以床子弩(带木架的大弩)射杀,辽军士气大挫。萧太后听闻主将萧挞凛战死,痛苦不已,辍朝五日。辽军因为深入北宋境内,又没有攻陷澶州,担心腹背受敌。辽太后便听取了降将王继忠的建议,派人向宋真宗议和。

真宗本就不想与辽国开战,知道辽使来意之后,正中下怀,当即派人回信,表示愿意同辽国议和。寇准在北城得知此事后,立马回到南城面见真宗。寇准向真宗表示,辽军一直无法攻克澶州城,困于城下,主将还被射杀,后方也一直被我军袭击。现在已经是人困马乏,属于强弩之末,正是击败他们的最好机会。这时边将杨延昭也上书真宗,表示敌军深入我国腹地,久攻不下,应该派军队守住各处关隘路口,阻断他们撤退的道路,等勤王大军到齐,就可以围歼他们。到时候在乘势北上,燕云十六州就可以被收复了。可是真宗畏敌如虎,害怕辽军,群臣也想早日结束战争,回到汴梁,纷纷附和。寇准见真宗决心已定,无奈之下只好同意了真宗与辽国议和。

签订盟约

在双方都有意停战的态势下,真宗于是便派曹利用前往辽营议和,曹利用出发之前问真宗,议和的条件有哪些,真宗表示,只要不割地,送给辽国百万钱财又如何。曹利用在询问过真宗,准备出发之前,寇准找到了他。寇准对曹利用说,陛下虽然表示愿意给辽国百万钱财,但是你去谈判,要是超过了三十万,回来我就砍了你,曹利用领命之后便出发了。

曹利用到达辽营之后,便开始与辽国就议和协议展开谈判,由于辽军在战场上不得势,辽国也就急于求和,便放弃了对领土的索求。双方于是达成协议,宋辽两国约定为兄弟之国,宋真宗年长为兄,辽圣宗年幼为弟。宋辽两国以白河沟划定为界,不得在边境地区修筑城池堡垒。北宋每年向辽国输送10万两白银,20万匹卷,共计30万两,称为岁币,约定每年在雄州交付。双方在边境地区开设榷场,进行贸易互市。协议达成后辽军便撤兵回国,宋军也没有进行追击。

曹利用回朝之后进见宋真宗,当真宗得知他只花了30万两白银就达成了和约,非常高兴,夸赞曹利用很会办事,对他给予了厚重的赏赐。澶渊之盟签订之后,宋辽两国之间一百多年再也没有发生大型的军事冲突,辽国也放弃了大举南下,入住中原的想法,北宋也没有了收复燕云十六州的打算。双方都把精力放在了稳定内部,改革发展上。

事件的影响

对北宋的影响

澶渊之盟的签订,使北宋免去的北方辽国的军事压力,节省了大量的军事开支,但同时也使北宋的军备废弛,致使后期仅有西军可用,也导致了宋仁宗时期庆历增币的发生。同时,澶渊之盟也影响到了宋真宗与后世之君,真宗以盟约为荣,还作了一首《回銮诗》来表达喜悦之情,由此,两宋的后继统治者都以此为标准,造成了外交软弱的局面。澶渊之盟后,北宋除了西北方向还面临党项人的袭扰,国内也趋于稳定,北宋的统治者大力发展经济文化,改革内政,使北宋的经济文化实力得到了极大的提高,人口快速增长,达到了中国古代经济文化的顶峰。

对辽国的影响

澶渊之盟签订后,辽国不仅每年都能从北宋方面得到数量客观的岁币,还与北宋达成了稳定的经济贸易,从而获得必需的生活物品,最重要的是与北宋成为了兄弟关系,被宋称之为北朝,从而进一步确立了自己的正统地位,这也是辽国统治者一直所追求的。而签订盟约后,辽国也放弃了对北宋的军事想法,转而开始稳定内部,征讨高丽与西域,从而建立起了一套完整的朝贡体系,准备从地缘上孤立北宋,取代中原王朝在东亚的支配地位。而辽国的契丹文化也随着辽国的扩张与对外贸易广泛传播,在历史中留下了深远的影响。

历史意义

澶渊之盟是宋辽两国在综合国力势均力敌的情况下各自妥协的产物,双方的统治阶层都没有完全达到自己的战略目标。但是澶渊之盟的签订,结束了两国长期的敌对局面,对于普通民众来说,有了一个和平稳定的社会环境,有利于繁衍生息。同时边境地区开展互市,不仅使两国的统治阶级有利可图,更重要的是促进了双方的社会文化交流,实现了文化的大交融。双方长达百余年的和平共处,使两国之间的交流深入民间,大量的汉人进入辽国境内,带来了先进技术与大量的资源,推动了辽国社会体质的改变,辽国的统治阶级也顺势而为,借鉴了中原王朝的政治体制。而两国也都以中华正统而自居,频繁的交流使双方在经济文化上不断融合,相互依赖,为中华民族的融合与发展做出了积极贡献。

对澶渊之盟的评价

积极评价

澶渊之盟使宋辽两国息兵止戈,对此唐宋八大家之一的苏辙认为:“稍以金帛啖之,虏(辽)欣然听 命,岁遣使介,修邻国之好,逮今百数十,而北边之民不识干戈,此汉唐之盛所未有也。”苏澈作为北宋的大文豪,也是澶渊之盟的受益人,对于北宋以金钱换取和平的策略评价极高。而亲身经历过宋辽战争的宋太子太师吕蒙正也给予高度评价:“远人请和,弥兵省财,古今上策。南宋史学家在其著作《建炎以来系年要录》中也提到,“太祖开万世之基,太宗定四海之难,而和戎戢兵以致太平者真宗也。”即使是对澶渊之盟持否定态度的王安石也曾作《澶州诗》予以赞颂。

到了现代。著名学者蒋复璁这样评价澶渊之盟,“它影响了中国思想界及整个中国历史!”辽宁大学历史学院教师孙伟祥也认为:“澶渊之盟加深了辽宋双方之间的认识,促成了中国历史上第二个南北朝局面的出现,在某种程度上实现了文化上的大交融局面,加速了中华民族多元 一体进程。”濮阳市博物馆研究部主任王义印说,这一事件为中华民族赢得100多年的和平期,影响深远。

消极评价

澶渊之盟,是北宋以金钱换来的和平,本来就不是一个平等条约,而盟约签订后,北宋群臣没有了后顾之忧,更加懈怠,致使武备废弛,军队战斗力低下。北宋政治家王安石与富弼认为战事渐熄也导致真宗、仁宗、英宗三朝“忘战去兵”,禁军河北军和京师军“武备皆废”,唯一可用的反倒是长期与西夏交战的陕西军。东坡居士苏轼也认为签订澶渊之盟是“最下之策”。就连主和派王钦若也承认说,“戈下之盟,《春秋》耻之 。”

到了近现代,家国意识越加强烈,对于真宗在战场形式一片大好的情况下与辽国签订城下之盟,史学家大都认为是屈辱的合约,学者刘孔伏认为,澶渊之盟的确加重了北宋的经济负担,并且导致北宋统治者更加重文抑武,最终酿成大祸,遭到了更加屈辱的靖康之耻。同时,刘孔伏还驳斥了澶渊之盟是一个平等互惠的友好条约的言论,表示,条约能够签订完全是北宋军民在战场上打出来的基础,而宋真宗在完全有能力打败辽军,收复失地的情况下背弃了太祖,太宗的意愿,以不再谋取燕云十六州,并且每年向辽国输送岁币为代价,换取来的和平,实实在在是一个屈辱的条约。

注释

[a]北宋时期的州一般会有郡名作为雅号,澶州雅号澶渊郡,今属河南濮阳。

[b]因为辽圣宗年幼,称宋真宗为兄。

[c]燕云十六州,即幽州 (今北京)、蓟州(今天津蓟县)、瀛州(今河北河间)、 莫州(今河北任丘)、涿州(今河北涿州)、檀州(今北京密云)、顺州(今北京顺义)、 新州(今河北涿鹿)、妫州(今河北怀来)、儒州(今北京延庆)、武州(今河北宣化)、 云州(今山西大同)、应州(今山西应县)、寰州(今山西朔州)、蔚州(今河北蔚县)和 朔州(今山西朔州)。

[d]宋代雄州,今河北雄县旧南关。

[e]北宋真宗时一匹卷价值一两白银。

[f]北宋自称南朝,称辽为北朝,双方书信皆以此称谓,从澶渊之盟签订第二年宋真宗致书庆贺辽国萧太后开始。

[g]去都二百四十里,河流中间两城峙。 南城草草不受兵,北城楼橹如边城。 城中老人为予语,契丹此地经钞虏。 黄屋亲乘矢石间,胡马欲踏河冰渡。 天发一矢胡无酋,丞相莱公功第一。