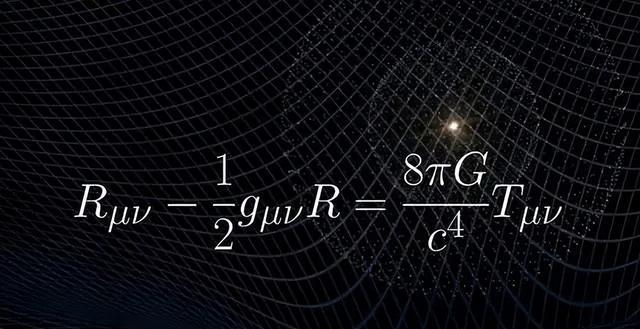

简介 广义相对论与量子理论作为现代物理大厦的两大基石,无论是在理论层面或是在实验观测上都得到了极好的验证。水星近日点进动、光线在引力场中的弯曲、雷达回波延迟等现象验证了低速下、弱引力场的广义相对论理论。2015年9月14日,LIGO探测到了第一例引力波信号验证了强引力场下的广义相对论理论。

一百多年以来,许多基本概念在广义相对论理论基础下得到发展与应用。1916年,德国科学家史瓦西(外文名Karl Schwarzschild)求解出了爱因斯坦场方程的第一个精确解,并证明了黑洞的存在。同年,爱因斯坦运用广义相对论预言了引力波的存在。此外,广义相对论在中子星内部结构与形成、致密双星系统、宇宙学、量子引力等领域有着广泛的应用。广义相对论仍然有一些问题至今未能解决,其中最为基础的即是广义相对论和量子物理的定律应如何统一以形成完备并且自洽的量子引力理论。

诞生背景 牛顿引力理论 1687年,艾萨克•牛顿(英文名Isaac Newton)出版了《自然哲学的数学方法》,对其万有引力理论进行了详细的描述。其万有引力定律表示为任何两个质量分别为

设一个光信号

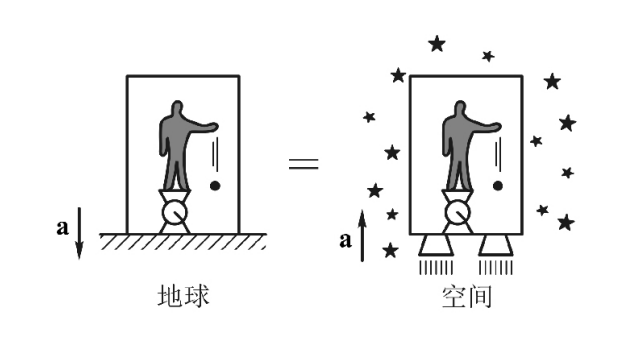

强等效原理:在无穷小的时空范围内无法用任何物理实验来区分引力场与惯性场。将弱等效原理的力学实验拓展至任何物理实验,广义相对论是在强等效原理的基础之上建立的。

等效原理揭示了在无穷小时空范围上引力与惯性力的潜在联系。我们可以将等效原理表示为在任意引力场中,在每一个时空点可以选取一个局部惯性系,使在引力场中该时空点的无穷小邻域内,自然规律的形式与没有引力场时的狭义相对论的表述形式相同。

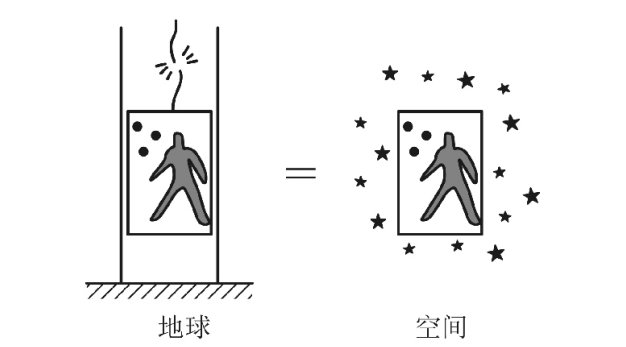

电梯实验

为了说明等效原理,爱因斯坦设计了电梯思想实验,一个人处在一个密闭的电梯中。他的手上拿着一个苹果,并站在一个秤上。当电梯处于地球表面时,秤会显示他的重量,当他松开手,苹果就会自由落体坠落,重力加速度为a(如图1左所示)。如果电梯不在地球表面,而是在远离任何引力场的太空中,但由于电梯底部安装了动力装置,使电梯以一定的加速度a向上方运动,这时他也能感受到自身的重量且放下苹果后,他依旧会看到苹果会向下自由落体(如图1右所示)。他对于两种情况下的感知是相同的,并无法分辨出究竟是引力还是惯性力作用于自身。因此爱因斯坦认为局部上引力与惯性力是等价的。

但是当电梯较大以至于电梯中不同区域的引力场有所差异,引力场中的人若在处处放置一个重力仪,便会发现引力的力线并不平行,而在无引力场中做加速运动的人测得的力线是平行的,由此可以将引力与惯性力区分。这也说明了等效原理仅在足够小的区域内是成立的。

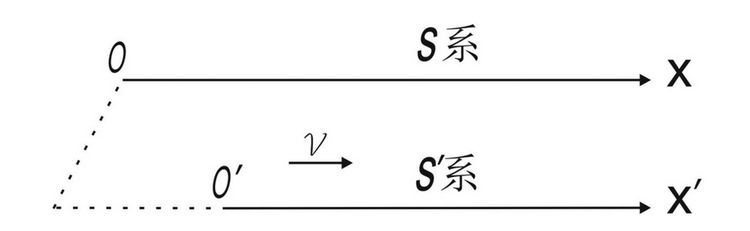

广义相对性原理 广义相对性原理又称广义协变原理,是狭义相对论中的狭义相对性原理的推广,其内容为:物理定律的形式在一切参考系都是不变的。广义相对性原理相对于狭义相对性原理,不再给惯性系这个参考系一个特殊的位置,而是说明所有的参考系之间都是平权的,这样便能解决如何定义惯性系的困难。这个原理本身并没有物理内容,因为任何一个只有将广义相对性原理与等效原理二者相结合才能拥有物理意义。

几何语言 1907年,爱因斯坦的数学老师闵可夫斯基将爱因斯坦发表的狭义相对论整理成立4维时空的形式,采用四维的语言来重新描述了狭义相对论,在发展广义相对论时,他了解到了黎曼等人的数学成果,并在老友格罗斯曼的帮助下系统地钻研和学习了黎曼几何的基本知识,并利用黎曼几何的语言建立起了广义相对论,实际上,广义相对论使用的几何本质上是一种伪黎曼几何。

度规

度规g是矢量空间V上的一个对称、非退化的(0,2)型张量,度规描述了一个时空的几何性质,在广义相对论中往往使用号差为+2的洛伦兹的度规,度规的重要作用是描述线元

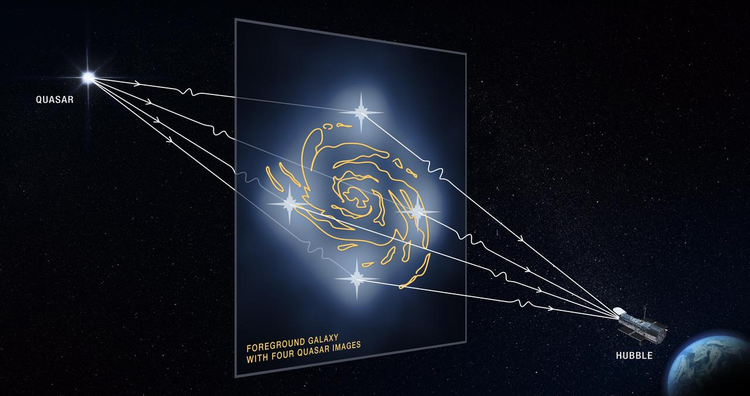

引力透镜 引力透镜效应指光线穿过大质量物体时周围时空会产生弯曲,使人们可以看到处于其背后的天体。1919年5月日全食时,科学家观测到太阳附近的恒星的轻微的错位,首次发现了引力透镜效应。1937年,瑞士天文学家扎维奇(外文名Fritz Zwicky)提出将整个星系团看做一个引力透镜,预测了星系团引力透镜的存在。42年后,天文学家沃尔什(外文名D. Walsh)、卡斯维尔(外文名R. F. Carswell)和威曼观测到了两个相同的类星体,而它原来是两个独立图像的一个类星体,首个河外星系引力透镜被发现了。

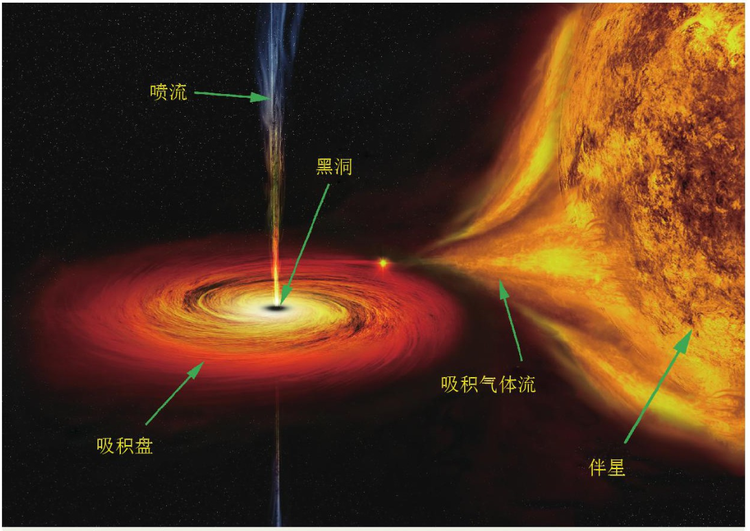

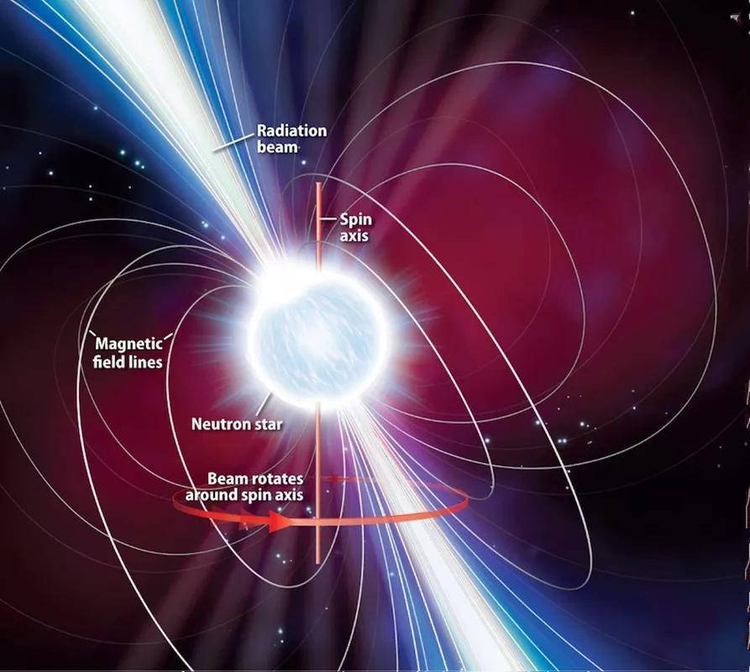

中子星与黑洞 中子星与黑洞作为宇宙中最致密的天体,广义相对论理论在这种天体的性质中起着极其重要的作用。

在恒星演化的末期,恒星的核聚变燃料燃尽,其热压力无法抵御引力作用时,恒星便会在引力的作用下聚集。当一群电子或中子被压缩到非常小的空间里时,由于泡利不相容原理,继续压缩电子或中子所处的空间时就会需要更高的能量,这种对外的压强被称为“简并压”。当恒星内部电子的简并压大到足以抵御引力作用时,原恒星能够达到平衡,形成白矮星。当原恒星的质量在10个太阳质量以上,25个太阳质量以下时,此时恒星内部发生逆β衰变,中子产生简并以提供简并压,形成中子星。当原恒星的质量大于25个太阳质量时,电子简并压和中子简并压都无法抵御引力的作用,原恒星最终则会塌缩成黑洞。

1939年,R. C. Tolman、J. R. Oppenheimer和G. M. Volkoff三人在广义相对论的框架下计算了基于理想中子气简并压和引力的平衡建立了第一个定量的中子星模型,即TOV方程,并得到了中子星内部的物质分布状况以及他的质量与半径。

由于广义相对论中的球对称真空解即史瓦西黑洞解中存在奇点,1964年,英国物理学家彭罗斯(外文名Roger Penrose)开始思考奇点的问题,他抛弃了严格球对称的假设并发明了新的数学方法,利用拓扑学的知识证明了在广义相对论框架里,黑洞内部一定存在奇点。这一黑洞研究结果首次令人信服地证明了黑洞的存在是广义相对论的必然结果。

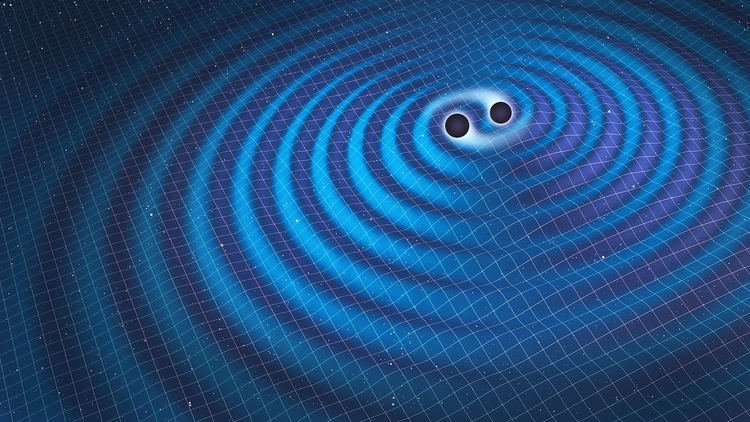

根据广义相对论,两个天体相互绕转时会产生引力辐射,辐射的强度高度依赖于系统的致密性,因此双中子星系统、中子星-黑洞双星系统、双黑洞系统都是理想的引力波源。2015年9月14日,LIGO探测到的第一例引力波事件便是双黑洞并合事件。2017年8月17日,LIGO与Virgo首次探测到了来自于双中子星并合事件GW170817的引力辐射,同时天文学家们还观测到了对应的短时标伽马射线暴与千新星辐射,开启了多信使天文学研究的新时代。接着在2020年1月5日,LIGO探测到了首例中子星-黑洞并合事件GW200105。自此,LIGO引力波探测器探测到了三类致密双星系统并合事件。

实验检验 水星轨道近日点的进动 根据牛顿理论,太阳系中行星的运动轨道应该是一个严格的椭圆,且太阳位于椭圆的一个焦点上,然而根据观测,天文学家发现行星的运动轨迹并不是一个严格闭合的椭圆,行星每绕太阳公转一圈,其椭圆轨道的长轴都会有所转动,这一现象被称为行星轨道近日点的进动,进动的观测值为每一百年

,考虑到其他行星对于水星的影响,观测到的进动值仍比牛顿理论的计算结果高出太阳引起的光线偏折 根据广义相对论,光线在引力场中会产生偏折现象,广义相对论中预言当光线经过太阳附近时,应向太阳偏折

。但这个偏折角度非常小,很难得到观测。1919年,利用日全食,英国天文学家爱丁顿领导两只远征观测队在西非和巴西进行了测量,测得的偏转角在光谱线的引力红移 广义相对论认为光线在引力场传播时会改变频率,当光线从强引力场传播到弱引力场时会发生引力红移,反之,光线从弱引力场传播至强引力场中时会发生引力蓝移现象。在爱因斯坦的年代,太阳与地球之间的引力红移效应过于微小,很难得到实验检验。1925年,天文学家亚当斯(外文名John Couch Adams)观测了一颗白矮星天狼A,他测得的引力红移于广义相对论理论结果基本相符。地球所能产生的最大的引力红移为

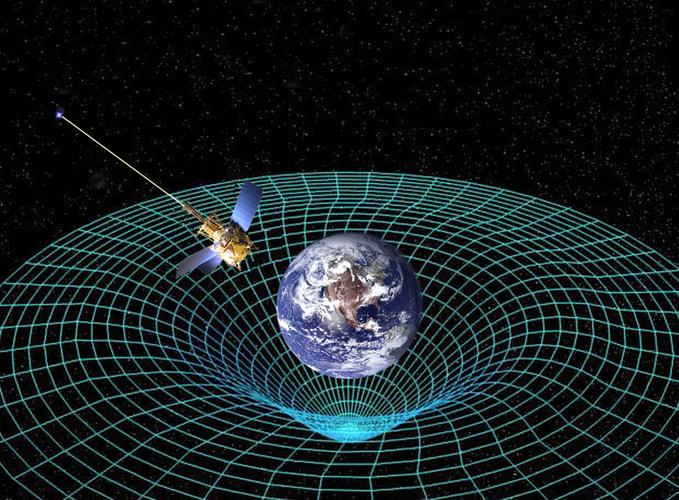

,利用空间原子钟可以以更高的精度测量引力红移来检验广义相对论,最早于1976年美国开展了GP-A试验初步测试了引力红移。雷达回波延迟 1964年,夏皮罗(外文名Irwin Shapiro)提出用雷达回波延迟实验检验广义相对论的建议。从地球向某一行星发射一束雷达,雷达到达行星表面后会反射回地球,由此可以测出来回所需的时间,当光线在太阳附近传播时,由于太阳附近时空的弯曲,雷达经由太阳附近往返所需的时间会相较远离太阳附近传播的来回时间更长,即出现延迟效应。夏皮罗小组对水星、金星、火星进行了实验测试,实验数据与广义相对论的理论计算结果不确定度在1%左右。

引力波的直接观测 2015年9月14日,激光干涉引力波天文台(LIGO)探测到了第一例引力波信号验证了强引力场下的广义相对论理论,这个信号是由双黑洞并合过程产生的,这也是地基引力波探测器的首次成功,标志着引力波天文学进入了新时代。

前沿进展 宇宙学 广义相对论在现代宇宙学的发展上扮演着极其重要的作用,广义相对论理论在宇宙学研究上取得了极大的成功。

暗物质与暗能量

暗物质(外文名Dark Matter)是一种因存在现有理论无法解释的现象而假想出的物质,它小于电子和光子,不带电荷,不与电子发生反应,是组成宇宙的重要组成部分。

暗能量(外文名Dark Energy)是充斥在宇宙中的一种假象的能量形式,其压力表现为负压力,在推动宇宙加速膨胀的过程中起着重要作用。

暗物质和暗能量的存在预示着物理学即将迎来新的革命,将对未来物理学与天文学的发展带来重要的作用。

宇宙学常数疑难

当真空能与引力耦合时,需要在场方程中引入宇宙学常数项,宇宙学常数是量子涨落的结果,因此宇宙学常数应该与真空能量密度等价。根据量子理论,我们可以计算真空能量密度大小

,而观测得到的真空能量密度仅为量子引力与修改引力理论 量子场论是现代物理学最伟大的理论之一,其实验精度已达到小数点后12位,但是量子场论在非常短处积分时则会导致无穷大的出现,无穷大的问题一般而言很难得到解决,但物理学家发展出了重整化方法,利用这一方法可以将积分中出现的无穷大项消去。

而量子引力则是困扰了人类几十年的科学前沿问题,量子引力是想要将量子场论与广义相对论相结合,即将引力场量子化。此前物理学家们已经将电磁场量子化发展出了量子电动力学,将弱相互作用力、强相互作用力、电磁力统一为了量子场论理论,但引力的量子化问题一直无法得到有效解决,重整化方法对于引力的量子化变得无效,物理学家只能选择通过发展弦论、超弦理论来尝试实现量子引力。

广义相对论无法归结为杨-米尔斯型的规范理论,且广义相对论无法进行重整化,用于量子电动力学和杨-米尔斯理论的微扰技巧在引力的情况下无效。由于广义相对论存在奇点问题和不可重整化等问题,人们也开始从各种途径修改广义相对论,试图将引力理论纳入规范场理论之中。

研究意义与影响 广义相对论是关于宏观的时间、空间和物质运动的基础理论体系,它比牛顿力学和狭义相对论更深刻和普遍。100多年以来,广义相对论在天文学、宇宙学、黑洞、时空理论、引力理论等方面取得了重大应用,狭义相对论作为广义相对论的基础之一则更是精确而广泛地应用于物理学的各个领域中,对现代量子理论的发展起到了重要作用。广义相对论能够在天体演化、中子星黑洞等天体的形成、致密双星并合问题、量子引力、超弦、引力波等物理学最前沿问题中大展身手,虽然广义相对论理论仍存在不可重整化等问题,但可以预期,在未来,广义相对论仍将取得更加丰硕的成果,为后续物理学的发展起到不可估量的作用。