简介

在1645年到1658年之间,莫里哀率领光耀剧团(Illustre Théâtre)成员联合杜弗雷斯纳剧团在法国各省进行巡演,在此期间,莫里哀开始写闹剧,这是一些短小的丑角戏,属于意大利式闹剧,只有剧本概括,由演员即兴发挥。1650年开始,莫里哀担任剧团领导,率剧团在里昂周围活动,1655年出演了他在鲁昂创作的原创诗体喜剧《冒失鬼》(L'Étourdi ou les Contretemps)。1658年,莫里哀率领原“光耀剧团”的成员前往巴黎在卢浮宫为路易十四演出并得到赏识,随后返回巴黎一直从事创作活动,创作了《可笑的女才子》,因此剧的成功,为莫里哀招来了多方面的嫉妒,有人称莫里哀写不出严肃的剧本,为此,莫里哀写出三幕诗剧《丈夫学堂》和《讨厌鬼》、五幕诗剧《太太学堂》。1662年,莫里哀与19岁的阿尔芒德·柏扎尔结婚。1664年至1668年,莫里哀写出一系列重要剧作,其中包括《伪君子》、《唐璜》、《恨世者》等,莫里哀的喜剧观点散见于《伪君子》序言、《<太太学堂>的批评》等,强调喜剧的现实性、真实性和社会功能,认为喜剧是“一面公众的镜子”。莫里哀因肺病身体越来越虚弱,但为了维持剧团开始,仍坚持演出,1673年2月17日,莫里哀正在舞台上演出时突然倒地,几个小时后便与世长辞。

莫里哀一方面是法国古典主义喜剧的创始人,世界喜剧大师之一。与高乃依和拉辛并称为17世纪上半叶法国的”古典戏剧三杰”。另一方面是法国现实主义喜剧的首创者,他对喜剧形式做了多方面的探索,讽刺的对象主要为资产者和没落贵族,并且提出了各种严肃的社会问题,用喜剧的形式揭露封建制度、宗教与一切虚假的事物。在艺术手法上,他大胆吸收了很多民间艺术手法,语言自然,把生活中的矛盾和人物性格都表现得很透彻,法国人称其为“无法模仿的莫里哀”。他是在莎士比亚之后在欧洲剧史上另一位杰出戏剧大师。

人物关系

父亲 | 约翰·波克兰 |

母亲 | 玛丽克利塞 |

妻子 | 阿尔芒德·柏扎尔 |

朋友 | 沙尔·达苏西 |

同学 | 孔蒂 |

人物生平

初出茅庐

莫里哀1622年1月15日出生于巴黎的商人家庭。其父是一位宫廷室内陈设商,希望莫里哀能够接替家族生意或成为一名律师。莫里哀的母亲在其十一岁时就去世了。

莫里哀的父亲送他去巴黎著名的克莱尔孟学校(现为路易大帝中学)读书。莫里哀入学时,外祖父常带他看滑稽戏,使他对戏剧逐渐产生了兴趣。学校由耶稣教徒管理,以拉丁文和法文为教学语言,高级班开始学作文,注重知识、文体、文法和修辞。莫里哀同时研究古罗马诗人作品,尤其关注普劳图斯和泰伦提乌斯的戏剧。在学校期间,他开始翻译卢克莱修的作品,并在写《厌世人》时引用了几行他的诗。

克莱尔孟学校每年都要演出一次悲剧,由教授编写剧本,以训练学生的拉丁语口语能力。剧本要符合宗教要求,不允许有女性角色或恋爱情节。莫里哀对老师布置的戏剧非常关注,教授注意到莫里哀的天赋,开始亲自指导他。之前莫里哀在戏剧方面独自探索,进展缓慢,但得到教授的指导以及与有天赋的同学和朋友的讨论后,进步迅速。

莫里哀中学毕业后放弃世袭权利,投身于戏剧。

备尝艰苦

在1643年,莫里哀离开了出生地,与九个同伴成立了“光耀剧团”(Illustre Théâtre)。莫里哀和同伴一起在剧场演出,随后租下了一个网球房作为剧场。

1644年让·巴蒂斯特·波克兰给自己取艺名为“莫里哀”。同年1月1日,光耀剧团正式开幕。虽然莫里哀已经穷尽手段借钱贷款筹备经费,但仍然入不敷出,经过一番挣扎后又转移到了塞纳河右岸的一个黑十字网球场。此次搬迁加剧了剧团的债务问题。

莫里哀因无法还清债务陷入困境,被拘禁在夏特莱监狱中,光耀剧团也因此解散,莫里哀的父亲出钱将他从监狱赎出来后便离开了巴黎,随后又被公爵杜埃弗冷领导的剧团雇佣。1645年起,莫里哀和其同伴经过南特和波尔图朝西南方向开始了多年的巡演生涯。

巡演时间 | 巡演地点 |

1647 | 圭亚那(Guyenne)、朗格多克(Languedoc) |

1648 | 南特(Nantes) |

1649 | 图卢兹(Toulouse) |

1650 | 阿让(Agen) |

1650 | 佩兹纳斯(Pézenas) |

1654-1655 | 里昂(Lyon) |

1655 | 第戎(Dijon) |

1656 | 纳博讷(Narbonne) |

1657-1658 | 第戎(Dijon)、里昂(Lyon) |

1658 | 鲁昂(Rouen) |

(莫里哀巡演路线表)

莫里哀在1653年完成并在里昂表演了他的处女作《冒失鬼》,这是一出意大利风格的诗体喜剧,该剧标志着喜剧的正式诞生,特点是剧情轻快、风格清新。演出后得到了观众的热烈欢迎,并在兰克多克(Languedoc)受到了孔蒂亲王的欣赏。从此莫里哀每年都为孔蒂亲王表演其喜欢的节目,也因此受到了他的资助和保护。。

步入佳境

莫里哀率剧团成员于1658年再次返回巴黎,并且在路易十四面前演了《多情的医生》一剧,大受欢迎。路易十四邀请莫里哀和他的伙伴们留在巴黎,并分配给他们小波旁宫剧场提供给他们和意大利喜剧团轮流使用。莫里哀终于在巴黎有了自己的一席之地。

在1659年,莫里哀的作品《可笑的女才子》揭示了附庸风雅的贵族和虚伪的贵妇人的问题,因此被禁演。莫里哀通过多次请求路易十四的帮助,最终得到他的支持以解除禁令。1662年,他创作的作品《太太学堂》对封建社会对女性的压力、束缚和愚昧教育进行了批判,呼唤自由的爱情和婚姻自主权,引起了轩然大波。保守的贵族和教会人士对《太太学堂》进行了攻击,指责其内容轻佻、下流、淫秽,但观众和一些知识分子如布瓦洛等高度赞赏该剧。布瓦洛赞扬莫里哀的艺术才能,称赞《太太学堂》在欢笑中传达了深刻的教益。

为了回应敌人的恶意攻击,莫里哀在1660年间连续创作了两部反批判的喜剧,《关于《太太学堂》的评论》和《凡尔赛宫即兴》。在这两部被批判的喜剧中,"侯爵"一角成为被嘲笑的丑角(侯爵是莫里哀将其比喻成引人发笑的“快乐的仆人”形象,以此来嘲讽贵族阶级所写出的角色,将贵族贬低为仆人)。除了《太太学堂》,莫里哀还创作了其他相关题材的作品,如《斯卡纳莱尔》(1660年)、《丈夫学堂》(1661年)、《逼婚》(1664年)等。然而,《太太学堂》是将社会问题提升到一定高度的作品,也引起了较为热烈的反响。为揭露当时教会的虚伪与黑暗,莫里哀还在1644年创作了《伪君子》。

在1668年,莫里哀经历了一段艰苦的时期,他为了争取戏剧《伪君子》的演出向国王两次上书。在这期间,莫里哀创作了《乔治·唐丹》(George Dandin)和《吝啬鬼》这两部用来嘲讽资产阶级的喜剧,并且还演出他本人创作的《昂非特里翁》(原名Amphitryon)。这两部剧也被认为是他那个时代的杰作之一。在1664年至1669年期间,莫里哀的作品以资产阶级为代表的人物为核心,如《醉鬼》和《乔治·唐丹》等,描绘了资产阶级的典型特征。其中,1668年9月上演的《吝啬鬼》旨在揭露当时资产阶级的贪婪行为,成为了莫里哀讽刺资产阶级的代表作之一。

1662开始,莫里哀和音乐家让-巴蒂斯特-吕利(Jean Baptiste Lully)创作芭蕾舞剧,主要有《布尔索纳克先生》和《鲁斯库里爱》等作品,以满足路易十四的需求。这些作品除了娱乐用途,还有重要的现实意义和积极思想。其中,《布索那克先生》不仅嘲笑了无知的贵族,还批评了法律和医疗系统。

1670年,路易十四计划在圣日尔曼宫殿举行盛大庆典,并要求莫里哀准备一出五幕芭蕾舞喜剧。当时土耳其大使及其随从的无礼举动激怒了国王,国王决定回击土耳其人,并要求莫里哀写一部嘲讽他们的戏剧。于是,莫里哀创作了名为《贵人迷》的散文式五幕芭蕾舞剧,并于1670年10月14日首演。尽管剧中讽刺了土耳其礼仪,但这并非剧情的核心目标,而是嘲笑了资产阶级。在这段时间里,莫里哀还为宫廷游园会准备了新节目,创作了《牧曲》和《艾斯加巴尼司伯爵夫人》。同时,他也没有忘记创作面向平民的作品,《史嘉本的诡计》(又称《司卡班的诡计》)就是为法国普通民众创作的一部三幕散文喜剧。这部戏剧成为莫里哀晚年创作中独具特色的经典之作,并广受当地居民的喜爱。

晚年经历

莫里哀本人主演的喜剧片《无病呻吟》于1673年2月17日晚在法国巴黎剧院(ParisTheatre)上映,观众蜂拥而至,挤得水泄不通。剧中有一个角色名叫"心病者",他是一个冒充医生的江湖骗子。虽然莫里哀是真的生病了,常痛苦地皱眉咳嗽。观众们却误以为这是他出色的表演,给予了热烈地鼓掌和喝彩。然而,就在掌声尚未平息之际,莫里哀因过度咳嗽导致喉管破裂,生命在舞台上就此终结。

因为莫里哀生前多次得罪教会、嘲讽教士,临终时没有牧师肯为他祷告,又因其是戏子身份,所以教会不允许他被安葬在教堂公墓,后经莫里哀妻子的请求,在路易十四的帮助下,他的葬礼在黄昏后举行,只有两个教士参加,葬于圣约瑟夫教堂墓地。

婚姻生活

莫里哀的妻子是他的好朋友玛德隆·柏扎尔的小妹妹阿尔芒德·柏扎尔,妹妹从小失去母亲,生活在玛德隆身边。莫里哀与她于1662年2月20日结婚,结婚时,莫里哀40岁,阿尔芒德19岁。婚后的生活并不美满,因两人年龄悬殊太大,而且阿尔芒德性格与莫里哀不合,她挥霍、任性、轻浮,给莫里哀的后半生带来了许多烦恼和不幸。1664年2月28日,莫里哀的儿子降生时,路易十四自愿作了孩子的教父,并用自已的名字给孩子命名。

主要作品

发布时间 | 中文名 | 体裁 |

1653 | 《冒失鬼》 | 戏剧 |

1654 | 《情仇》 | 戏剧 |

1656-1658 | 《多情的医生》 | 戏剧 |

1659 | 《可笑的女才子》 | 戏剧 |

1660 | 《斯加纳雷尔》 | 戏剧 |

1661 | 《嫉妒的王子》 | 戏剧 |

1661 | 《丈夫学堂》 | 戏剧 |

1661 | 《找麻烦的人》 | 戏剧 |

1662 | 《太太学堂》 | 戏剧 |

1663 | 《太太学堂的批评》 | 戏剧 |

1663 | 《感谢国王》 | 戏剧 |

1663 | 《凡尔赛即兴》 | 戏剧 |

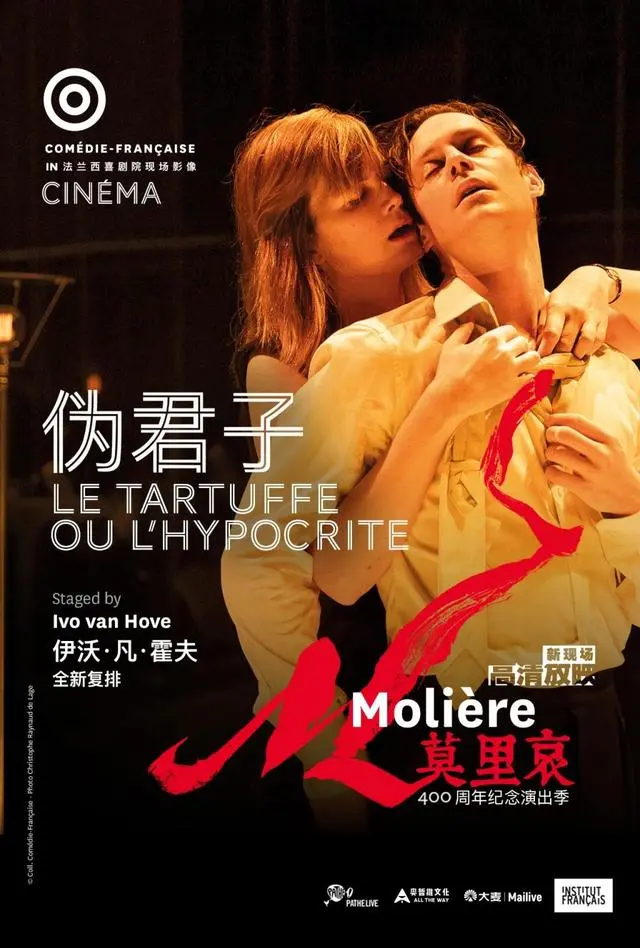

1664 | 《伪君子》又名(《达尔杜弗或者骗子》) | 戏剧 |

1665 | 《唐璜》 | 戏剧 |

1666 | 《愤世嫉俗》 | 戏剧 |

1667 | 《女诗人的芭蕾》 | 戏剧 |

1668 | 《昂菲特里翁》(原名Amphitryon) | 戏剧 |

1668 | 《吝啬鬼》又名《悭吝人》 | 戏剧 |

1669 | 《浦尔叟雅克先生》 | 戏剧 |

1669 | 《布索那克先生》 | 戏剧 |

1670 | 《贵人迷》 | 戏剧 |

1671 | 《史嘉本的诡计》 | 戏剧 |

创作特点

丰富的内涵

莫里哀的创作灵感来源于时代的变革以及新兴资本阶级的追求,他的喜剧或借古讽今,或以时代为材,以呈现社会风貌。尽管他需与王权妥协,宣扬明君政策,然作品充分描绘各阶层人物生存状况,展现了社会百态的丰富多样,尤其是在作品中展示了社会不同民众在竞争压力巨大的社会中挣扎的情况,也反映了各个社会底层职业的生存状况,不少作品都是以这种方式表现莫里哀的强烈社会责任感。小人物在挣扎中虽表现出无奈,但依然展现出智慧、机智和正直;上层人物虽表面风趣,实则保守和伪善,他们贪婪、虚伪,满身陋习。莫里哀的语言尖锐辛辣,相对于悲情剧更具嘲讽的特点。他的喜剧寓教于乐,通过娱乐教会观众认识人类本性善恶之间的对立与冲突,引起观众对社会底层群体痛楚的共鸣,同时讽刺与抨击贵族的伪善与古板保守,他通过娱乐,让观众充分认识人性的善恶,同情底层民众,针砭时弊,批判贵族的虚伪和封建守旧,意在激发人们改掉自身的缺点和陋习。他运用诙谐的表现方式使喜剧更贴近现实,同时也展示了喜剧独特的艺术韵味。

精巧的结构

莫里哀的戏剧结构精巧,得益于他善于运用古典主义喜剧的“三一律”法则,根据这个法则,剧作中的要素,包括地点、时间和情节,必须保持整齐有序。剧作家需要确保故事发生的时间不超过一整天,地点不能发生变化,情节要简单明了。例如《太太学堂》的故事发生在巴黎的一个广场,时间限定在一天之内,剧情简明扼要,紧紧围绕阿尔诺耳弗茨使出浑身解数,想要摧毁阿涅丝和奥拉斯的爱情。受"三一律"法则的影响,剧作家能够聚焦于创造高潮的剧情,彰显人物与情节的对立冲突,让观众不断融入其中。简单的情节能够吸引观众的注意力,而时间和地点的限制则保证了剧情的连贯性,让观众能够更好地理解作家的意图和想法。

鲜明的人物

莫里哀的喜剧以揭示社会弊病为主题,他创造的角色展现出独有的特质和固定的形象,被英国家小说评论家称为“平面化人物”。由于莫里哀对社会风尚的敏锐观察,他运用现实主义的笔触,通过生动的笔法精细而全面地描绘了17世纪后期法国社会的各个层面,包括家庭、贵族聚会、宫廷生活以及不同阶层的人物群像。

莫里哀经过深入思考和精心筛选,对人物性格进行了抽象、概括和选择,使他们更易于辨认,并以夸张手法突显其特点,使得这些人物形象更加鲜明,观众容易辨认,如虚伪的答丢夫、吝啬的阿巴贡、妒忌的阿耳诺尔弗等等。

独特的风格

莫里哀熟练地运用了讽刺和夸张的技巧,他的喜剧充盈着喧闹的元素,他善于以民间谚语等为创作灵感,既融合了民间闹剧的轻松幽默,又运用了偷窥和隐蔽等民间戏剧要素,创造了许多令人忍俊不禁的场景和经典喜剧的艺术效果,引人发笑的同时也发人深省。莫里哀的语言具有鲜明的时代特色,犀利而尖锐,对社会进行了毫不保留的嘲讽和批评。读者可以感受到《伪君子》中陶丽娜性格的爽朗和智慧之语,也能感受到答丢夫怀疑和辩解时的卑鄙无耻和娇揉做作。

作品主张及主要思想(补充对各阶级的批判)

莫里哀的作品很具现实性,他认为:“喜剧只是精美的诗,通过意味隽永的教训,指摘人的过失。”并且认为自己的社会使命是“攻击同时代人们的恶习”,赋予了喜剧现实主义的精神特征,指摘时弊。他要求自己的喜剧从生活出发,人物形象真实,“真实和诙谐在作品中统一和谐。”莫里哀还主张喜剧与悲剧的融合,冲破了古典主义对喜剧与悲剧的严格限制,在喜剧中加入悲剧的因素,使得喜剧的冲突更加紧张、尖锐。

虽然他的喜剧有时会跳出古典主义框架,但古典主义的特点仍然被莫里哀的喜剧所保留。莫里哀并未被三一律的限制所束缚,反而巧妙地运用了这一规则,展现出他精湛的技巧。在人物塑造方面,他展示了卓越的艺术才能。他笔下的人物都有集中、夸张的特点,并具有强烈的概括性,他们的言谈举止也展现了各自的性格特点。

人物争议

批判先锋或是主流态度

人们对于莫里哀到底是批判封建制度的先锋还是展现路易十四时代主流思想的戏剧家这个辩题一直未有定论。早期的观点大多认为莫里哀对封建制度具有批判态度,并强调他的作品中对当时的负面社会现状的抨击。但是,近年来,中央戏剧学院教授麻文琦在《“莫里哀式”喜剧辨析》中提出了不同看法,认为莫里哀的价值观与当时主流价值观相符。他的批评艺术是在确保政治正确的前提下展现出来的。

悲情成分

关于莫里哀喜剧中的悲情成分,许多研究者进行了深入探讨,并认为这是他在喜剧艺术上的一大贡献。《新论莫里哀喜剧的悲情色彩》的作者唐扣兰和张加嘉,以及陈静和余彦燕在《笑里藏刀:莫里哀喜剧作品中的悲感因素》一文中就这一问题展开了详实的分析与探讨。但是也有人持不同观点,比如胡健生多次在他发表的论文中指出这是“莫里哀研究“中的一个理论盲区。他认为莫里哀虽然意识到生活中的悲情因素,但是莫里哀作为一个高明的戏剧家,通过巧妙地设计人物性格,尽量控制和淡化悲剧性因素,使其隐藏在喜剧背后的幕布之中。因此,莫里哀的喜剧以不带苦涩悲哀色调的笑点为其显著的风格特征。

人物影响

对法国文化的影响

莫里哀的作品对法国乃至西方其他国家戏剧艺术的发展产生了深远影响。他将法国民间闹剧改造成具有深刻内容的风俗喜剧和性格喜剧,通过深入挖掘、展现社会矛盾和人性弱点,使喜剧作品不仅具有娱乐功能,而且可以进行哲理性批判。

对世界文化影响

莫里哀的作品对欧洲喜剧艺术的发展有深远影响。莫里哀一生写了近三十部喜剧,其中大部分是讽刺喜剧,他们具有强烈的战斗精神。有的剧作猛烈抨击了贵族和教会;有的喜剧以犀利的笔锋讽刺和嘲笑了资产阶级;有的喜剧塑造了具有反抗精神的下层人民。莫里哀由于同下层人民的接触形成了一些民主主义思想,又由于接受了十六世纪人文主义的进步传统,受伽桑迪和古代哲学家唯物论的思想影响,因此他的创作达到了其他古典作家所未能达到的深度和广度。

在莫里哀逝世之后,笑剧长期存在于集市戏剧的舞台上,今天依然因假面喜剧而续存于意大利,尤其是在达里奥·福的作品里。从1916年至1935年的电影中,喜剧大师卓别林、巴基顿、劳雷尔和哈迪、马克斯兄弟等人将喜剧的精华发挥到了极致;在戏剧中,从1950年代开始出现在如尤奈斯库或贝克特等剧作家的作品中。随后是在戏剧中,从20世纪50年代起出现在尤奈斯库或贝克特等剧作家的作品之中。两人在笑剧中发现了那些在他们之前未经探索的潜力,以其特有的喜剧性形式来再现人类生存的悲剧,而这种形式与古老的莫里哀式喜剧不无关联。

创新戏剧形式

莫里哀打破戏剧创作的艺术界限,赋予经典剧作以现代思维的新意。莫里哀用“笑中藏悲”的方式展现了社会的真实,将喜剧艺术的地位提升到了堪比悲剧的高度。

莫里哀发明了芭蕾舞喜剧,是芭蕾舞发展早期与其关系最密切的剧作家之一,对于推动芭蕾舞的发展和进步起到了重要作用。

塑造经典人物

莫里哀是17世纪法国古典主义戏剧的创建者,他以喜剧为终身事业,当演员、做编剧、搞剧务,直至最后病死在舞台上,剧本《达尔杜弗或者骗子》(又译作《伪君子》)是他的最高成就,主角达尔杜弗一词在法语中,竟成了“伪君子”的同义语和代用词,作品《吝啬鬼》(又译作《悭吝人》)中的阿巴公(或阿巴贡)这一人物成为世界文学名著中四大吝啬鬼形象之一。

人物评价

法国人民评价他为:“无法模仿的莫里哀。”。

歌德曾说:“莫里哀如此伟大,每次我阅读他的作品,都会重新感到惊奇。他是一个独具匠心的人,他的喜剧近乎悲剧,戏剧的构思如此聪明,没有人敢于模仿他。”

法国批评家圣白约甫如此对莫里哀进行评价:“他是一个有人性的人”。做一个有人性的人已经是不容易了,何况又拿这人性去反抗不人性的社会?社会上只是人类的不和、罪恶、愚痴……等等缺欠,他是一个目击者,虽然把这一切都包括在“喜”的里面,然而他所写的喜剧并不是滑稽剧、闹剧,它们只是客观地把社会上已经习见不显的事实搬到舞台上,令观众用纯理智的态度,去领略戏剧内容,并讽刺社会现象。他们内心深处蕴含着悲剧的要素,只是外表的行为和姿态带有滑稽的特点。所以我们论莫里哀的喜剧时,只能称它们是“姿态的喜剧”。

著名戏剧家李健吾在评论莫里哀戏剧《吝啬鬼》结尾时指出“由于作者创造的天才,这凝成人间最可珍贵的心理的收获,成为一场最有戏剧性的人性的揭露。"

人物轶事

“剧本”小记

莫里哀每次完成剧本创作后,习惯先把它念给他的女仆听。女仆总是对剧本赞不绝口,最初莫里哀以为她只是为了取悦主人而夸赞。但是有一次莫里哀故意将一部失败的作品念给她听,女仆感到十分震惊,并说:“这不像是先生写的!”莫里哀顿然发觉,原来连女仆都已熟悉了他作品的风格。

“静观者”

在贝兹的时候,莫里哀经常流连在理发师热利的店里。他静静地坐着,专注充当一个“静观者”,观察着顾客人,倾向于听他们在剪刀声中或在等着洗头和刮脸的间隔里的闲谈。

人物纪念

莫里哀逝世后,他的剧团被路易十四解散,剧团成员只能各奔东西。几年后,他们在巴黎再次相聚,他们于1680年重新组建了一个名为”莫里哀之家”的新剧团,用来纪念莫里哀。新剧团接手了莫里哀的原事业,并采用了莫里哀生前指导过的艺术手法进行演出。这个剧团后来成为了法国著名的法兰西剧院,至今仍然是法国十分优秀的剧团之一。

法国纪念著名剧作家莫里哀诞辰400周年。图为本周发行的莫里哀诞辰400周年邮票全套一枚,面值1.43欧元,邮票图案为莫里哀肖像。

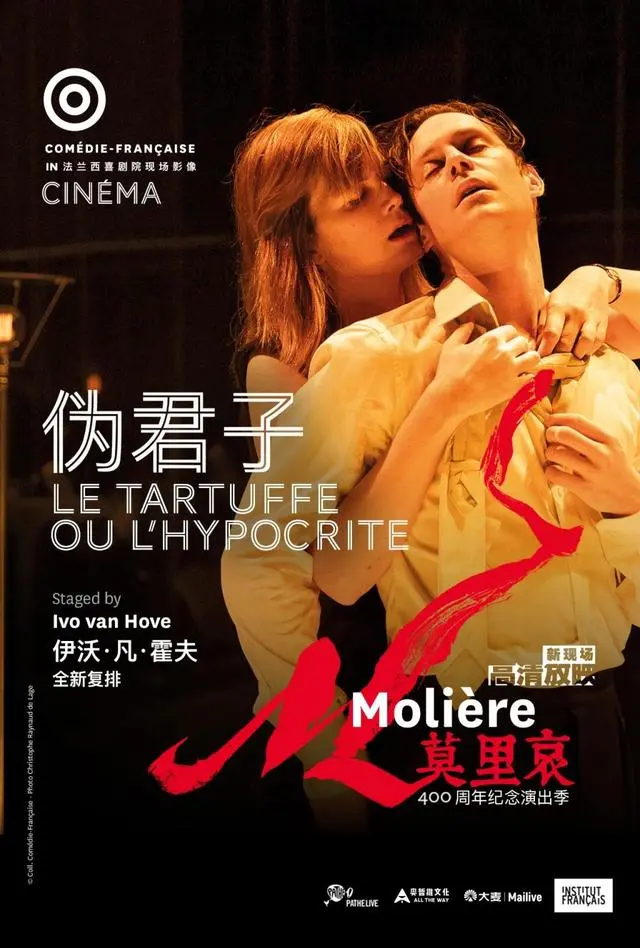

1996年,法国为了纪念喜剧大师莫里哀,将4月份定为“莫里哀戏剧月”,全法国各省上演莫里哀的作品。2011年是该活动创立15周年,法国里昂举办了莫里哀喜剧周,演出了莫里哀的剧本《无病呻吟》《伪君子》等剧本。

法兰西喜剧院2017年复排的《恨世者》,则由导演克莱芒-埃尔维尤-莱热以全新视角对这部古典主义喜剧代表作进行解读,直击当代人的社交困境和精神症候。

传记

出版年份 | 作品名称 | 作者 |

1957 | 《莫里哀》 | (苏)莫库里斯基(С.Мокульский) |

1963 | 《莫里哀》 | 唐枢 |

1975 | 《莫里哀》 | 上海书局有限公司著 |

1985 | 《莫里哀传》 | (苏)布尔加科夫(M.ynrakoB) |

1986 | 《莫里哀传》 | (法)加克索特 |

1997 | 《莫里哀》 | 王宜文 |

2000 | 《莫里哀》 | 陈惇 |