简介

王敦出身士族,眉目清秀,喜好清谈,迎娶襄城公主,被授予驸马都尉,历任太子舍人、给事黄门侍郎。支持晋惠帝司马衷复位,被任命为广武将军、中书监等职。后与堂弟王导辅佐琅琊王司马睿镇守江东,出任左将军,率部平定杜弢(tāo)之乱,因功被授予镇东大将军、开府仪同三司等职,爵封汉安侯。西晋灭亡后,与王导等人拥戴司马睿于太兴元年(318年)建立东晋,后被任命为侍中、大将军、江州(治所今江西南昌)牧。因部将兵败杜曾,王敦自请贬职,免除侍中等职,改任荆州刺史。王敦手握重兵,掌控长江中游军政大权,对东晋朝廷造成威胁。晋元帝司马睿重用刘隗、刁协与之抗衡,并派遣刘隗、戴若思统兵征讨外敌,实际为防备王敦。永昌元年(322年),王敦以诛杀刘隗为名率部起兵,党羽沈充起兵响应。晋元帝司马睿急召刘隗等人率军勤王,后王敦率部击败朝廷军队,攻入石头城(今江苏南京),诛杀异己。晋元帝司马睿任命其为丞相,进爵为武昌郡公,后王敦率部屯兵武昌。太宁元年(323年),晋明帝司马绍继位,遣使授予其奏事不名、入朝不趋等特权,后王敦率部移驻姑孰(今安徽当涂),并自领扬州牧。次年六月,王敦以温峤担任丹阳尹,欲借此监视朝廷动态,但反被温峤告发谋逆,晋明帝司马绍下令征讨,后因王敦任命的元帅王含兵败越城(今江苏南京秦淮区),王敦闻之病情加重,不久后病逝,终年五十九岁。王敦病逝消息传开后,令其部队军心涣散,最终王敦之乱被彻底平定。

唐朝宰相房玄龄在《晋书·王敦传》中认为,王敦威名显赫,镇守江淮地区,辅佐晋元帝司马睿建立东晋,实现中兴局面,延续晋朝国运,劳苦功高,但却功高震主,架空皇权,杀害忠良。

人物生平

初入仕途

晋泰始二年(266年),王敦出身于琅琊临沂,字处仲,为东晋司徒王导的堂兄。王敦长相眉目清秀,生性洒脱,能鉴别人才,通晓《左氏春秋》,喜好清谈,深得族兄王戎赞赏。因长有罕见的奇特眼睛,获得晋武帝司马炎的赏识,迎娶襄城公主,拜为驸马都尉,后担任太子舍人之职。永康元年(300年)正月,太子司马遹(yù)被贾后废黜送往许昌幽禁,并命令东宫官员不能前去送行,但王敦与太子洗马江统、潘滔及太子舍人杜蕤(ruí)、鲁瑶等人,却违背命令于路边为太子送行,此举受到当时士人们的称赞。后来王敦又被晋升为给事黄门侍郎。

永宁元年(301年),赵王司马伦篡位称帝。当时王敦的叔父王彦担任兖州刺史,司马伦便派遣王敦前去慰劳笼络。不久后,司马家诸王起兵反对司马伦,齐王司马冏发布檄文,王彦畏惧司马冏兵力强盛,不敢答应派兵响应。王敦劝说叔父王彦起兵响应诸王,于是王彦立下功勋,等到晋惠帝司马衷重登皇位后,王敦因功被晋升为散骑常侍、左卫将军、大鸿胪和侍中之职,后出任广武将军、青州(治所今山东益都)刺史,永嘉元年(307年),又被征拜为中书监。当时天下大乱,王敦将襄城公主的上百名侍婢全部许配给军中将士,并将金银宝物散发给百姓,然后返回洛阳。

永嘉三年(309年)三月,东海王司马越由荥阳进入京师洛阳,中书监王敦认为,太傅司马越掌控朝堂,必然会诛杀大臣。不久后,司马越便杀死了中书令缪播等十余人。司马越不顾幕僚潘滔的反对,任命王敦出任扬州刺史,后征召其回朝担任尚书,但王敦没有前往。当时琅琊王司马睿在王导的辅佐下镇守建康,王敦前去召见,在王导的劝说下选择辅佐司马睿,后被任命为安东军谘祭酒。

辅佐中兴

永嘉五年(311年)正月,因扬州刺史刘陶病逝,王敦被琅琊王司马睿任命为扬州刺史,加授广武将军,不久后又晋升为左将军、都督征讨诸军事,并获得假节的权力。五月,汉赵皇帝刘聪派遣部将攻打洛阳,后攻克洛阳并俘获晋怀帝。司空荀藩等人于密县(今河南新密)建立行台处理政事,琅琊王司马睿被推举为盟主,因江州刺史华轶不接受司马睿调遣,于是王敦与历阳内史甘卓、扬烈将军周访联合出兵击败并斩杀华轶。

四川人杜弢(tāo)起事作乱,荆州刺史周顗(yǐ)兵败撤走,于是王敦派遣武昌太守陶侃、豫章太守周访等人率部征讨,而王敦率部驻守豫章(今江西南昌),负责支援各路晋军。陶侃率部击败杜弢后,王敦上书奏请任命其为荆州刺史,不久后,陶侃兵败于杜弢部将杜曾,因陶侃兵败,王敦自请贬职为广武将军,但琅琊王司马睿没有准许。等到陶侃击灭杜弢后,王敦作为统帅因功被晋升为镇东大将军、开府仪同三司、江州刺史,同时加授都督江扬荆湘交广六州诸军事,并爵封为汉安侯,能自行选任州郡官员。不久后,杜弢部将杜弘逃往广州,并请求征讨桂林来赎罪,得到王敦的同意,陶侃因此无法继续攻打杜弘,便派人说服零陵太守尹奉投降,尹奉便将杜弘送到王敦面前,王敦便任命杜弘担任将领。

建武元年(317年),司马睿称晋王,建立东晋,并于次年正式称帝。王敦由征南大将军晋升为大将军,后又担任侍中和江州牧。当时杜曾作乱,王敦派遣部将朱轨、赵诱率部前往征讨,但二人兵败被杀,于是王敦自请贬职,免去侍中,并辞去江州牧之职。不久后,晋元帝司马睿又加授王敦为荆州牧,于是王敦上疏多次请辞,最终担任荆州刺史之职。

举兵诛隗

晋元帝司马睿能够建立东晋,离不开王敦与王导等人的辅佐,当时便流传着“王与马,共天下”的谚语。王敦为人崇尚清谈,不喜财色,素有名望,又对东晋建立立下大功,在外手握重兵,拥有专制朝堂的能力,深受晋元帝司马睿的忌惮。于是司马睿重用心腹大臣刘隗、刁协等人,刘隗掌权后,极力离间晋元帝司马睿疏远琅琊王氏,王导等人心中愤懑不满,王敦心中更加不平,于是君臣之间逐渐产生嫌隙猜忌。

太兴三年(320年),梁州刺史周访病逝,晋元帝司马睿将湘州(今湖南长沙)刺史甘卓调任梁州(今陕西汉中)刺史,王敦欲以从事中郎陈颁取代甘卓担任湘州刺史,但司马睿没有允许,同时任命谯王司马承镇守湘州。王敦再次上疏陈述古今忠臣被君王猜忌,多是有人离间是非,欲以此感动皇帝,但此举却让晋元帝司马睿更加忌惮他。不久后,王敦被赏赐羽葆鼓吹等仪仗、增加从事中郎、掾属、舍人等属官各两人,而刘隗被任命为镇北将军,戴若思担任征西将军,两人率领征调的扬州兵表面上去征讨胡人,实际为防备王敦。

永昌元年(322年),王敦以诛杀刘隗为借口,上疏列举刘隗的罪状,率部起兵向建康进军。随后王敦同党沈充起兵响应。王敦率部攻至芜湖时,再次上表列举刁协的罪状。晋元帝司马睿非常愤怒,下诏认为王敦恃宠谋逆,是可忍孰不可忍,他要亲率大军,诛杀王敦,并许诺将士,如果斩杀王敦,可以获封拥有五千户食邑的侯爵,又命令戴若思、刘隗等人率部回师勤王。王敦兄长光禄勋王含,听闻王敦起兵后便去投奔。

王敦率部来到石头城时,欲率先攻打刘隗,王敦的部将杜弘认为,刘隗兵力强大,不易攻克,石头城守将周札刻薄寡恩,将士不肯用命,应率先攻打,如果周札败走,刘隗也会不攻自破。于是王敦听从杜弘的建议,果然周札开城门投降,王敦击败朝廷诸将,攻入石头城内。刘隗、刁协兵败后返回皇宫,晋元帝司马睿为二人配备马匹,让他们逃亡避祸,后刁协逃亡途中被杀,而刘隗逃到淮阴,被刘遐率部偷袭,最终携带妻儿及亲信投奔石勒。晋朝官员们逃奔四散,只有两位侍中留下侍奉司马睿,王敦俘获并杀死朝廷将领周顗和戴若思。

遥控朝政

王敦以诛杀刘隗为借口起兵,如今刁协被杀、刘隗北逃,但王敦却手握重兵不去朝见晋元帝司马睿,反而放纵士兵四处劫掠。于是晋元帝司马睿只能向王敦求和,任命其为丞相和江州牧,同时进爵武昌郡公,享受食邑一万户,并派遣太常荀崧前去拜授官职,再授予其羽葆鼓吹的仪仗特权,但王敦假装推辞不肯接受,至此,朝政大权完全被王敦掌控。

当初王敦起兵时,曾派遣使者邀请甘卓与司马承一同起兵,甘卓虽然应允,却保持观望态度,而司马承却将使者囚禁,同时举兵反对王敦,并斩杀王敦姐夫湘东太守郑澹。后甘卓在司马承劝说下决定出兵征讨王敦,但在王敦求和的情况下,选择驻军猪口(今湖北仙桃)停滞不前。等到王敦掌权后,以朝廷名义命令甘卓退兵时,甘卓担忧继续进攻武昌,反而会逼迫王敦劫持皇帝,于是拒绝部将截断彭泽(今江西湖口),使王敦断绝与武昌联系的建议,率部返回襄阳。不久后,王敦部将魏乂(yì)攻破湘州,擒获司马承,荆州刺史王廙(yì)于途中将司马承杀死,而甘卓也被襄阳太守周虑杀死,从此王敦掌控湘、梁二州。

王敦担忧入朝会发生变故,选择回镇武昌,遥控朝政,杀害忠良,培植亲信。同时王敦任命其兄王含为卫将军、都督沔南军事,兼领南蛮校尉、荆州刺史,任命义阳太守任愔为南中郎将、督河北诸军事,而王敦又自领宁、益二州刺史,后又取消司徒之职,将其属官全部并入丞相府。太宁元年(323年),晋元帝司马睿死后,明帝司马绍继位,王敦暗示朝廷征召其入朝,于是明帝司马绍便以手诏征召王敦入朝辅政,同时授予其假黄钺(yuè)的特权,赐予其班剑武贲二十人及奏事不名、入朝不趋、剑覆上殿的特权。后王敦移驻姑孰,明帝司马绍派遣侍中阮孚前去犒劳,但王敦称病不见,安排主簿接受诏令,同时任命王导担任司徒,而王敦自领扬州牧。

王敦之乱

王敦掌权后,也更残暴傲慢起来,四方的贡献大多收入其府中,朝廷将相及地方州牧也全部来自其门庭,又大肆修建营寨府邸、侵占田宅、发掘古墓、劫掠客商。王敦又将王含晋升为征东将军、都督扬州江西诸军事,从弟王舒担任荆州刺史,王彬担任江州刺史,王邃担任徐州刺史,同时建立起以沈充、钱凤为谋主,以诸葛瑶、邓岳、周抚、李恒、谢雍为爪牙的集团。王敦从弟豫章太守王棱因劝阻王敦,也被其暗中杀害,而王敦无子,以兄长王含之子王应为嗣子,后王敦病重,任命王应担任武卫将军作为他的副手。王敦与钱凤等人谋划后事,提出三套方案,上策为放弃兵权,归顺朝廷,中策为退守武昌,拥兵自守,下策为举兵起事。钱凤等人认为下策才是最佳方案,于是与沈充定计,在王敦病逝后再起兵。

周札家族势力强盛,深受王敦忌惮,于是王敦杀死周札整个家族,又杀害元帝心腹大臣冉曾、公乘雄等人,通过三番休二的方式削减宿卫力量。等到王敦病重后,明帝司马绍派遣侍中陈晷等人前去询问病情,当时明帝司马绍欲征讨王敦,便微服到芜湖,暗中观察王敦营垒的动态,并多次派人询问王敦的起居情况。接着明帝司马绍晋升王含为骠骑大将军、开府仪同三司,其子王瑜为散骑常侍。太宁二年(324年)六月,王敦任命温峤为丹阳尹,欲命其伺机窥探朝廷动静,但温峤却将王敦欲谋逆之事禀报东晋朝堂,于是明帝司马绍欲兴兵讨伐,为打消将士畏惧之心,便谎称王敦已死,下诏制定攻打王敦的军事部署。

王敦病情有所好转后,便上疏言明温峤的罪状,以诛杀奸臣的名义再次起兵,但王敦仍不能统率大军,便以王含为元帅,派遣钱凤、邓岳、周抚等部将统率三万部众攻向东晋都城建康。王含统率大军行至江宁时,司徒王导写信劝说王含,但王含没有答复,于是明帝司马绍派遣中军司马曹浑等人于越城大败王含。王敦听闻大军战败的消息后,欲强撑病体亲赴前线,但因身体困乏再次卧床。钱凤等人率部进驻京师,屯兵于秦淮河南岸,明帝司马绍亲率大军迎战钱凤,连续击败钱凤等人。

身死兵败

王敦临终前告诉亲信羊鉴及王应,他死之后,要王应立刻继位,先册立朝廷百官,然后再安排他的丧事,不久后,王敦病逝,终年五十九岁。王应选择秘不发丧,用草席包裹尸体,外表涂抹白蜡,然后埋葬于厅堂之下,又继续于诸葛瑶等纵酒为乐。沈充从吴地率领一万余人起兵响应,后与王含等部汇合,沈充司马顾扬献上三条计策,但都未能被沈充采纳,于是选择逃回吴地。王含率部渡过淮河,遭到苏峻等人的阻击,再次战败而回。不久后,朝廷将领周光斩杀钱凤,吴儒斩杀沈充,王含父子乘船投奔荆州刺史王舒,也被王舒溺杀于江水中。明帝司马绍将王敦尸体挖出,焚烧其衣冠并斩首,最终彻底平定了王敦之乱。

人物作品

文章

《全晋文》收录王敦文章有十篇,为《表庾亮为中书监》《表王舒》《举贺循为贤良、杜夷为方正疏》《辞荆州牧疏》《上疏言王导》《上疏罪状刘隗》《上言父子生离服限》《与刘隗书》《与王导书後自手笔》《书》。

书法

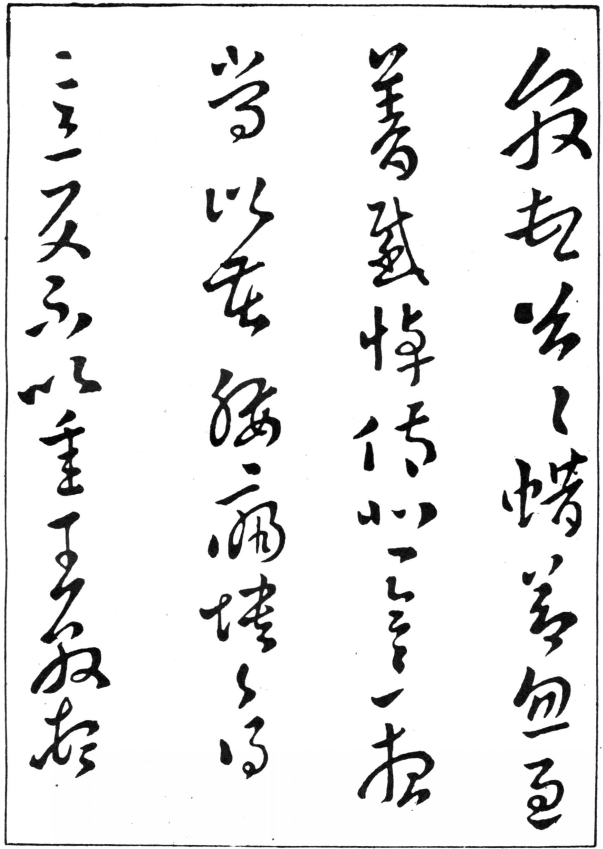

宋太宗淳化三年(992年),先秦至唐朝的历代法帖编为十卷,即《淳化阁帖》,前五卷收录十六位王姓书法家的作品,其中包括王敦。根据《宣和书谱》卷十四《草书二》记载,王敦初以工书得家传之学,他的笔势雄健,书写草书犹如击鼓一般,震袖扬袍。王敦现存书法作品为《蜡节帖》。

人物评价

唐朝宰相房玄龄在《晋书·王敦传》中认为,王敦威名显赫,镇守江淮地区,辅佐司马睿建立东晋,实现中兴局面,延续晋朝国运,劳苦功高,但却功高震主,架空皇权,杀害忠良。

晋元帝司马睿认为,王敦恃宠而骄,竟然放肆狂逆,起兵作乱,这是是可忍,孰不可忍的事情。

晋明帝司马绍认为,大将军王敦身为肱骨重臣,无论朝政还是军事上,都建立了功勋,因缘际会,才能位居宰辅之位,却劫掠城池、放纵士兵、违背信义、屠戮朝臣、结党营私、危害国家社稷。

唐朝名臣虞世南认为,晋朝自从迁都建康之后,国家被大臣把控,政令皆非出自皇帝之手,王敦凭借豪门望族的宗门力量,掌握兵权,恃才自负,心怀问鼎皇位之心,如果不是明帝司马绍英明决断,王导的忠诚,晋朝的皇位就要被王氏夺走了。

北宋政治家、文学家苏澈在其作品《晋论》中认为,王敦与刘聪、石勒等人,都是奸诈雄武之人,也能够称得上是一时的豪杰。

明末清初思想家王夫之认为,从东汉末年开始,权臣中的篡位者,成功的是曹操和六朝的开创者,失败的则是王敦、桓温、王僧辩这些人,侥幸成功却快速失败的有桓玄和侯景。

近代历史学家吕思勉认为,王敦为人,残忍暴虐、傲慢狠辣,残忍暴虐让他敢做不义之事,而傲慢狠辣让他不肯位居人下,而王敦临终前想要让其子王应归顺朝廷,保全家族血脉,这是他的自知之明。

历史学家田余庆认为,在中国古代的王朝政治中,统兵作战类似于周勃、灌英、卫青、霍去病这类大臣,历朝历代都有,这种人行事风格都不像东晋的王敦,而王敦之所以为王敦,东晋之所以总是出现王敦这类权臣,其历史原因,一是皇权不振,二是士族掌兵,如果皇权追求振兴,士族无法掌握兵权,那么门阀政治就会出现变化,当然这是淝水之战后的事情。

轶事典故

误食澡豆

王敦刚迎娶公主的时候,某次,前去上厕所,看见箱子里面放满干枣,原本是用来堵塞鼻子的,王敦不知道,便将干果吃掉了。出来后,有奴婢手持金属盆盛满水,用玻璃碗装满澡豆,王敦不知道,将澡豆倒入水中喝掉了,奴婢们看到后全部掩嘴大笑。

王敦击鼓

王敦年少时,有个“乡巴佬”的绰号,说法口音很重。某次晋武帝司马炎召集贤士讨论伎艺之事,大家都有各自的见解,只有王敦神色紧张难看,他说他会打鼓,于是司马炎便让人拿鼓给他,王敦便从席子上面站起来,扬起木槌奋力击打,鼓声节奏非常快,神气豪放,一副旁若无人的样子,在座的人无不赞叹他的雄武豪爽。

处仲散婢

世人给予王敦(王处仲)高尚的评价,他曾经沉迷于女色,导致身体十分虚弱,旁边的人便劝诫他,王敦认为他竟没有想到这些,这样的话,要做出改变也很容易。于是他打开阁楼,放走了数十名婢女,当时的人们对他的行为十分称赞。

蜂目豺声

王敦年轻时,潘滔曾对他说过,认为他蜂目已露,但是豺声未发,这种情况下,今后一定会吃人,也一定会被别人吃掉。

击缺唾壶

王敦每次喝完酒后,便会高声咏诵魏武帝曹操的乐府歌,大声高喊着"老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已",他一边唱,一边用玉如意敲打着打唾壶,最后壶边全部都是缺口。

人物关系

关系 | 姓名 | 简介 |

祖父 | 王览 | 字玄通、曾任清河太守、太中大夫、宗正卿、光禄大夫等 |

父 | 王基 | 字士先、治书侍御史 |

伯父 | 王裁 | 字士初、抚军长史 |

叔父 | 王会 | 字士和、侍御史 |

王正 | 字士则、尚书郎 |

王彦 | 字士治、中护军 |

王琛 | 字士玮、国子祭酒 |

兄长 | 王含 | 字处弘、卫将军、荆州刺史、骠骑大将军、开府仪同三司等 |

堂兄弟 | 王导 | 字茂弘、王裁之子、曾任右将军、扬州刺史、侍中、司空、司徒等 |

王颍 | 王裁之子 |

王敞 | 王裁之子 |

王舒 | 字处明、王会之子、荆州刺史 |

王廙(yì) | 字世将、王正之子、尚书郎、濮阳太守等 |

王旷 | 王正之子、王羲之之父、淮南太守 |

王彬 | 字世儒、王正之子、江州刺史 |

王邃 | 徐州刺史 |

王棱 | 字文子、王琛之子、豫章太守 |

王侃 | 王琛之子、吴国内史 |

妻子 | 司马氏 | 晋武帝之女襄城公主 |

子侄 | 王应 | 王含之子,后过继给王敦、武卫将军 |

王瑜 | 王含之子、散骑常侍 |

注:以上信息资料来源于

艺术形象

文学形象

明朝徐復祚的《投楼记》中,王敦为丞相王导之弟,早年被拜为驸马都尉,累迁镇本将军、都督江南等八州诸军事,驻扎姑孰。王敦凭借累代雄威,借八州士军,与其兄丞相王导参军钱凤里应外合,颠覆晋室,拥兵石头城下四处骚扰,并在新亭设宴,酒宴前故意寻恤,杀掉戴渊等人,后病死于姑孰。

在南朝宋国刘义庆的《世说新语》中,王敦是一个少时粗豪雄爽,仰慕曹操的为人,常常酒后吟诵曹操的“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”的诗句,并以如意唾壶,至壶口尽缺。某次,晋武帝问他有什么技艺,他说会“鼓吹”,于是便振衣而起,扬槌奋击,旁若无人,在座的人无不惊叹,再也不敢小看他。但他性格刚烈无情,某次与王导前往石崇家喝酒,石崇因为婢女劝王敦喝酒没有成功,便直接连杀三人,王导责备石崇,王敦认为杀自己家仆人,不关王导的事情。此外,石崇家厕所内常常站立一队侍姬,许多客人看到后,便回头就走,只有王敦泰然自若,后王敦担任大将军,在武昌举兵起事,兵败而死。

影视形象

注释

[a]建兴五年(317年)西晋灭亡,同年司马睿改元建武,自称晋王,次年(318年),正式称帝。

[b]兖州为古九州之一,晋武帝太康元年(280年),西晋灭掉东吴后,将全国分成十九个州部,后又增至二十一个,兖州便为其中之一,治所在今山东郓城。

[c]假节,是指古代使臣出行,驰节为符信,皇帝将“节”借给执行任务的臣子使用,用以威胁一方。晋朝时,使节拥有不同的全力,假节代表使臣平日没有处置他人的权力,但战时可斩杀触犯军令的人。

[d]从弟,是指同曾祖父,但不同父亲的弟弟,介于族弟与弟之间。

[e]顾扬献上中下三策,上策为掘破堤坝,引湖水倒灌京城建康,利用水军攻城,可以不战而屈人之兵;中策为汇合东南众军,十路大军共同攻打京师,以众击寡;下策为斩杀钱凤投降朝廷,转祸为福。