简介

启出生四天后,大禹就出去治水,启由母亲涂山氏抚养教育长大。大禹即天子之位,巡视东方诸侯的时候,在会稽病逝。死之前,选定的继承人名叫伯益,然而,大禹死后,百姓因为启有贤德的名声,而更支持启,诸侯因为启是大禹的儿子,不去朝拜伯益而去朝拜启,于是,启继承了天子之位,是为“帝启”。有扈氏部族不服,起兵反抗,帝启率领军队讨伐,双方大战于甘,有扈氏部族落败,帝启巩固了帝位,各地的诸侯,都来朝拜。帝启废除了禅让制,建立了夏王朝,并且沿用大禹的规章制度治理夏王朝。之后,帝启开始不务政事,导致家庭内部起了争斗。帝启十五年,发生了“武观之乱”,帝启派彭伯寿率领军队镇压,十六年,帝启去世。

启是中国第一个世袭奴隶制家天下王朝的建立者,也是中国延续了数千年之久的王位(皇位)传子制度的创始人,对历史的发展产生了重大的影响。武则天证圣元年(公元695年),追尊夏后启为“齐圣皇帝”。

人物生平

早年经历

启,又称为夏启、帝启、夏后启、姒启、夏后开,生年不详,出生地不详,姒姓,夏后氏,父亲大禹与母亲涂山氏结婚时,还只是夏后氏部族首领,启出生四天后,大禹就将全部身心投入到治水的事业当中,三次经过家门而不入,启由母亲涂山氏独自抚养教育长大。

继承帝位

舜晚年将天子之位禅让给了大禹。十年后,大禹巡视东方诸侯,在会稽(今浙江省绍兴市)病逝。当时,天子之位是以“禅让制”的方式继承的,最初,大禹选定的继承人名叫皋陶,然而,皋陶早亡,之后,大禹又选定了一个名叫伯益的继承人。三年服丧过后,伯益把天下让给启,自己避居到箕山(今河南省登封市)的南面。伯益当继承人的时间太短,天下的人民还没有归心,相反,天下的人民因为启有贤德的名声,而更支持启,诸侯因为启是大禹的儿子,不去朝拜伯益而去朝拜启,于是,启便继承了天子之位,是为“帝启”。帝启即位后,在钧台(今河南禹州)召开盟会,宴请各地的诸侯,史称“启有钧台之享”。之后,诸侯跟随帝启回到冀都,帝启又在璿台大宴诸侯。

巩固帝位

帝启即位之后,“有扈氏”部族认为帝启即位是破坏传统习俗的篡位行为,不服,于是起兵反抗,帝启率领军队讨伐,双方大战于甘,史称“甘之战”。决战之前,帝启作《甘誓》,召集六军的将帅,举行誓师大会,首先宣布了有扈氏部族的罪状,“威侮五行”及“怠弃三正”,意思是“有扈氏欲用暴力改变天意,背弃天地人的正道”;其次打着“恭行天之罚”的旗号,宣告了战争的正当性,“上天要断绝有扈氏的大命,因此我奉行上天的意思来惩罚他们”;最后申明了将士要遵守的纪律,强调了奖惩制度,“尽职尽责、服从命令的人,战后会在宗庙前祭祖并获得赏赐,不服从命令的人,不仅会被带到社坛前处以杀戮的惩罚,还会辱及子孙。”终于,帝启的军队打败了有扈氏部族,巩固了帝位,各地的诸侯,都来朝拜。

治理夏朝

“甘之战”后,帝启掌握了夏朝的实权,他废除禅让制,建立了中国的第一个世袭奴隶制家天下王朝——夏王朝。他治理夏朝,继承了并且发扬了大禹的一些规章制度,让九州的土地都种上了五谷,粮食连年丰收。还派使臣按岁时春秋到越地拜祭大禹,并且在南山上建立大禹的宗庙。等到政权稍安的时候,帝启开始不务政事,整日纵情享乐,荒淫无度,导致家庭内部起了争斗。帝启十一年,武观被放逐到西河,十五年,武观在西河发动叛乱,史称“武观之乱”。帝启派彭伯寿率领军队征伐西河,很快就镇压了武观的叛乱,武观归顺,之后率领部族东迁。十六年,帝启去世,卒年不详。

人物争议

“帝位继承”争议

大禹死后,启继承了天子之位。《史记·夏本纪》中记载,天下的人民因为启有贤德的名声,而更支持启,诸侯因为启是大禹的儿子,不去朝拜伯益而去朝拜启,于是,启便继承了天子之位。但《古本竹书纪年》中记载,“益干启位,启杀之”,意思是伯益篡夺了启的天子之位,于是启把伯益杀了。另外,《上博楚竹书·容成氏》中记载,大禹是按照“禅让制”传位于伯益的,但是启用武力夺取了天子之位。《韩非子·外储说右下》《战国策·燕策一》《史记·燕召公世家》等史书中的记载与《上博楚竹书·容成氏》的内容相似。《楚辞·天问》则记载:“启代益作后,卒然离蠥(niè,同孽),何启惟忧,而能拘是达”,闻一多先生在《天问疏证》里注释说“大禹死后,伯益即天子之位,启想要谋夺伯益的天子之位却被发觉,于是被伯益拘禁,后来启逃脱后,攻打伯益才夺得了天下。”

“甘之战”争议

“征战有扈氏的是禹还是启”争议

征战有扈氏部族的夏王,到底是大禹,还是帝启,史学界一直有争议,“甘之战”,史书记载了三个不同版本的誓师词。第一个版本出自于《尚书·甘誓》,全文共88字:“大战于甘,乃召六卿。王曰:‘嗟!六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。用命,赏于祖;弗用命,戮于社,予则孥戮汝。’”这个版本,没有写明征战有扈氏的是大禹还是帝启,不过,在西汉的时候,《尚书序》中指明了征战有扈氏的是帝启。第二个版本出自于《史记·夏本纪》,内容与《尚书·甘誓》差别不大,明确说了因为有扈氏不服,帝启才去攻伐,双方大战于甘,在决战之前,作《甘誓》,战前动员,鼓舞士气。

第三个版本出自于《墨子·明鬼下》所引的《禹誓》:“大战于甘,王乃命左右六人,下听誓于中军,曰:‘有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。有曰:日中,今予与有扈氏争一日之命,且尔卿、大夫、庶人,予非尔田野葆士之欲也,予共行天之罚也。左不共于左,右不共于右,若不共命;御非尔马之政,若不共命。是以赏於祖而僇于社。”这个版本,认为是大禹攻伐有扈氏。《庄子·人间世》《吕氏春秋·召类》《说苑·正理》等史书也认为是大禹攻伐有扈氏。 但还有不少历史学者认为,大禹和帝启都有攻伐过有扈氏部族,帝启伐有扈氏,只不过是禹伐有扈氏的延续。

“甘之战过程”争议

《史记·夏本纪》中记载,“有扈氏”部族不服,起兵反抗。为此,帝启亲自率领军队前往讨伐,并且在甘这个地方与有扈氏发生了大战于甘,史称“甘之战”。战争的结果是帝启取得了胜利,灭掉了有扈氏。然而,《吕氏春秋·先己》中记载,帝启在甘泽与有扈氏开战,却并没有获得胜利,六卿请求再战。帝启没有同意,他认为,自己统治的土地不狭小,统治的百姓也不少,这场战争却没有胜利,是因为自己德行太浅薄而教化不好的缘故。因此,帝启厉行节俭,不施音乐,不设钟鼓,亲近长者,尊重贤良,任用人才,励精图治,第二年,有扈氏就归服了。

人物关系

称谓 | 名字 | 主要信息 |

天祖父 | 黄帝 | 传说中的有熊氏部落首领少典之子,姓公孙,名轩辕,生于寿丘(在今山东曲阜),长于姬水,居于轩辕(今河南新郑)之丘,生有二十五子 |

天祖母 | 嫘祖 | 黄帝正妃,西陵部族的女子,生有二子,长子名玄嚣,次子名昌意 |

高祖父 | 昌意 | 黄帝之子,为诸侯,居若水 |

高祖母 | 蜀山氏 | 昌意的妻子,蜀山氏部族的女子 |

曾祖父 | 颛顼 | 昌意之子,又名高阳,黄帝崩,高阳即帝位,是为帝颛顼 |

祖父 | 鲧 | 颛顼之子,字熙,尧封为崇伯,故又名崇伯鲧 |

祖母 | 有莘氏 | 鲧的妻子,有莘氏部族女子,名志,又名修己 |

父亲 | 大禹 | 鲧之子,名文命,字高密,又名夏禹、伯禹等,身长九尺二寸,长于西羌,西夷人也,夏朝第一位君王 |

母亲 | 涂山氏 | 大禹的妻子,涂山氏部族的女子 |

儿子 | 太康 | 启崩逝后,太康即位,因为放情纵欲,喜欢打猎,不理国政,不体恤民众,国家被有扈氏后羿所灭 |

儿子 | 中康 | 太康死后,后羿立太康的弟弟中康为君王 |

儿子 | 武观 | 在启的晚年时期,引发“武观之乱” |

孙子 | 帝相 | 中康之子,一名相安 |

参考资料: |

人物成就

在中国古代原始社会时期,部族联盟议事会是管理人民的领导机构,它实行民主制,为全社会人民服务。最开始,部族联盟议事会由各个部族首领组成,没有什么分工,部族首领只是作为本部族的代表,参加部族联盟议事会,并且在遇到重大问题时,通过民主协商的方式作出决定。在当时,部族联盟的首领是由联盟议事会成员推举,再经过各种考验,才能正式继任,这就是“禅让制”,舜和禹都是如此成为部族首领的。

然而,随着私有制的发展和氏族制度的瓦解,到了舜的时期,他对部族联盟议事会进行了改革,议事会成员被任命为“司空”“司徒”“士”“工”等各种职官,以便更好地维护新建立起来的社会规范和秩序,这使部族联盟议事会有了国家政权的雏形。禹继位之后,进一步推行改革,开始征收赋税,制定了法律,建立了军队,部族联盟议事会初具了国家政权的规模。禹死后,启在部族的拥戴之下,通过暴力夺权,成功取代伯益继位为王,并且通过讨伐有扈氏的巩固了统治地位,废除了禅让制。从此以后,“公天下”变成了“家天下”,世袭制取代了禅让制,“传子制”由此诞生。帝启及参战的六卿完全取代了部族联盟议事会,建立了中国的第一个世袭奴隶制家天下王朝——夏王朝。

历史遗迹

夏代“启”字祭台遗迹

夏代“启”字祭台遗迹位于江苏省连云港市孔望山上,在山顶最高处有一块形状如砚台的巨大祭石,仔细观察,这是一块三足祭石,其中一足为原生的石头,其他二足为移来的石头。祭台呈长方形,东西长320cm,南北宽200cm,厚约70-120cm。因为其上平面凿刻了九个坑窝,正中的坑窝为一个盘子形状的凹坑,直径约有40cm,周围八个为椭圆形杯子形状的小凹坑,直径约14cm。所以也被当地人称为“杯盘石”。石面西部近边缘的地方有一个长方形坑槽,长75cm,宽约25cm,深50cm,似是主柱坑,用来立旗、立碑或者立神像的。

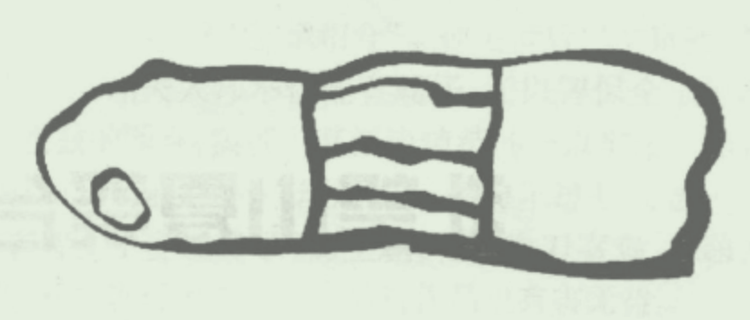

在祭石的东面约1米处发现有蛇图腾的燎祭石,背北斜向南,约70-80度,高约1.2米,烟燎遗迹严重,在朝向主祭石侧背上有浮雕样的蛇图腾,长约55cm,宽18cm,为一半身横向镌刻的蛇,呈三段式,头部大小圆眼及吻部形象逼真,长25cm,颈部三横两竖,线条精当简约,长15cm,后身长15cm。

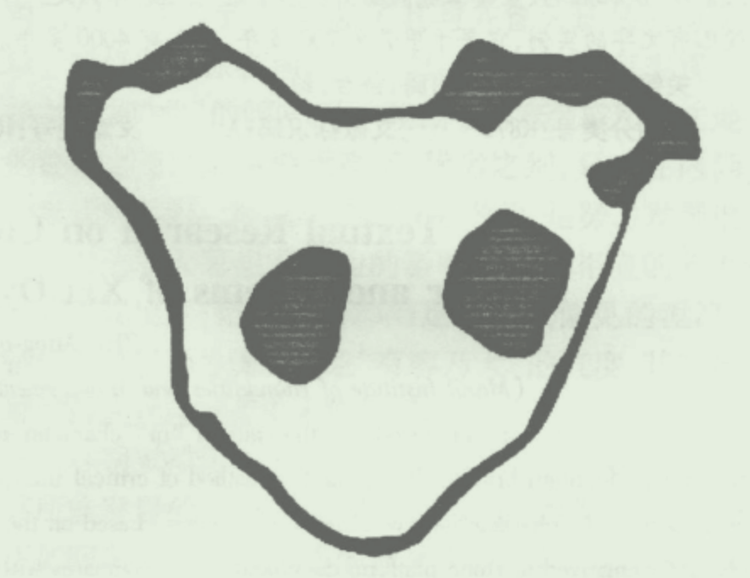

在主祭石东南下方约0.5米处有一立石,东向壁面上有一龙图腾,长约30cm,宽约40cm,是一个龙首平面像。东南下坡7-8米处还有一块巨大的“女阴石”,呈圆形,直径约150cm,厚30-40cm,黄色沙岩。山下还有一块巨大的石蟾蜍图腾,长240cm,宽220cm,高90cm,卧于一块直径约290cm的圆盘形大石上,身体镌刻有鳞片状纹饰。

东侧下斜面上,发现有一个镌刻而成的文字,呈长方形,上窄下宽,字长26cm,宽13cm。石质坚硬,灰赫色 ,笔迹清晰 ,刻痕明显 ,可以肯定系金属切痕人工凿成。经过仔细辨识考释 ,发现是一个“启”字,这是一个大发现 ,结束了夏朝无文字的历史 ,将中国有文字之论提前了 700 多年 。

神话传说

“启母为九尾白狐”传说

《吴越春秋》记载,大禹年三十还未娶亲,当他到涂山的时候,看见了一只九尾白狐,大禹说,白色是我的服色,九条尾巴是我要成为王的象征,这是上天呈现的吉兆啊。涂山人歌唱说,大大的白狐啊,九条尾巴长又长,愿你早日结婚,子子孙孙永繁昌。九尾白狐化为女子,于是,大禹就娶了这位名叫女娇的女子为妻,娶亲四天后,大禹出去治水,十个月后,女娇生下了儿子启,因为出生看不见父亲,白天黑夜呱呱哭叫。

“启母石”传说

《随巢子》及《淮南子》记载,大禹跟涂山氏结婚后,嵩山南面的颖河发洪水,大禹准备开挖萼岭口(即轩辕山),希望把嵩山南面的洪水引入到北面的洛河、黄河里去。大禹在凿山的时候,化为一只巨大的黑熊,黑熊的力气大,这样河道的工程就能够加快速度。因为他每天忙着开山凿石,没有时间回家,为此,大禹跟妻子涂山氏约定好,当涂山氏听到鼓声时,就前去送饭。某一天,落下的石头意外击中了大鼓,涂山氏送饭时发现了大禹化成的大熊,又惊又怕,提着饭篮就逃回家,就地化为石头。大禹知道妻子已经有孕,要求归还孩子,石头开裂,一个孩子跳出来,大禹将其命名为“启”。

安徽省“启母石”

安徽省蚌埠市怀远县涂山南坡有一块“启母石”,又名“望夫石”。相传大禹娶了涂山氏,不久就去了南方治水,十数年三过家门而不入,最后病死在会稽,涂山氏由于想念大禹,坐在涂山南坡上等待他并唱歌“候人兮猗……”然而,涂山氏望穿秋水,大禹都没有再回来,久而久之,涂山氏化为一块石头,巨石宛如人形,远望恰似一妇人沉静端坐。

河南省“启母石”

在河南省嵩山南麓的万岁峰下,有一块高十余米的天然巨石,就是“启母石”,它形状奇异,斜立在山坡上,倾向地面的一侧,支满了长长短短的木棍,石脚处更是排列得密密麻麻。在神话传说中,化石的启母,成了灵通无边的神灵。据说,在这里支一根棍子,可为有疾痛者祈求祐护,对于腰痛者,尤为灵验。

《山海经》传说

《山海经·大荒西经》中记载,在西南海的海外,赤水的南岸,流沙的西面,有个名叫“夏后开”的人,他的耳朵上挂着两条青蛇,乘着两条龙,三次上天做客,将美妇献给天帝,于是窃取天乐《九辩》和《九歌》到人间,在高一千六百丈的天穆野上,夏后开把天乐改编成《九招》,开始歌唱。

文学形象

文化学者龚维英认为,“夏启”是吴承恩所著《西游记》中的人物“孙悟空”原型之一,孙悟空有不少经历与夏启相似,例如夏启自启母石中出生,而孙悟空自花果山灵石中出生;夏启登天为天帝嘉宾,窃天乐下凡,大肆享乐,而孙悟空被玉皇大帝请上天,授以官职,窃取蟠桃仙丹回花果山,尽情享受;夏启珥两青蛇,乘两龙,而孙悟空降伏四海龙王,山精海怪;夏启的父亲大禹可以化身为熊,而孙悟空有72般变化。

人物评价

历史学者金景芳在所著的《中国奴隶社会史》里评价:启是中国奴隶制国家的开创者。

历史学者许兆昌在所著的《夏商周简史》里评价:启是夏王朝的第二代君主,也是中国延续了数千年之久的王位(皇位)传子制度的创始人,对历史的发展产生了重大的影响。

《墨子·非乐篇》引用《武观》评价夏启:“启乃淫溢康乐,野于饮食,将将铭苋磬以力。湛浊于酒,渝食于野,万舞翼翼,章闻于大,天用弗式。”意思是“夏启淫逸纵乐,在野外吃喝,奏响管磬用以助兴。他沉湎于酒,荒淫于野外,组织盛大的万人舞蹈,声势响彻云霄,连上天都没有办法容忍。”

注释

[a]关于启的终年,《古本竹书纪年》里记载,说启享年七十八岁;而《帝王世纪》里记载,说启享年八十有余。

[b]关于帝启在位的年数,《竹书纪年》记载为十六年;《古本竹书纪年》里记载,说帝启即位三十九年亡,享年七十八岁;而《帝王世纪》里记载,帝启在位只有九年,享年八十有余。

[c]启的母亲:《吴越春秋》记载为涂山氏部族的女子,名女娇;《帝王世纪》记载,说涂山氏女名女娲,但注解里说有误,还说有白狐九尾之瑞至,是为攸女,这种说法带有神话传说色彩,所以注解里也说有误;《帝王世纪》的注解引用《路史·后纪》,说《世本》《世纪》里记载涂山女名为女娇,但《帝系》里记载为女㤭 。

[d]据《帝王世纪》记载,夏启还有五个儿子,号五观。《国语·楚语》《尚书·五子之歌》《史记·夏本纪》《汉书·古今人表》《路史·后纪》的记载与《帝王世纪》类似。然而,清代史学家全祖望、清代文字训诂学家段玉裁、现代著名历史学家郭沫若先生等人都认为《墨子》里的“武观”与《楚语》里的“五观”,五、武读音相同,实际上就是同一个人。

[e]启:又名夏启、帝启、夏后启、姒启,《帝王世纪》记载帝启还有两个名字,一名建,一名余。到了汉朝,因为要避汉景帝刘启的讳,又名“夏后开”。

[f]《史记·夏本记》说大禹娶了涂女氏后四日就出去治水了,涂山氏生下启后,大禹没有尽到抚养的责任,意思也是涂山氏独自将启抚养长大。

[g]皋陶:亦作“咎繇”。传说中东夷族的首领。偃姓。相传曾被舜任为掌管刑法的官,后被禹选为继承人,早死未继位。春秋时英、六等国之君即其后裔。

[h]伯益:亦作“伯翳”“柏翳”“化益”,亦称“大费”。古代嬴姓的祖先。东夷族领袖。相传善于畜牧和狩猎,被舜任为虞,掌管草木鸟兽,供应鲜食。又掌火,烈山泽而焚,禽兽逃匿。为禹所重用,助禹治水有功,被选为继承人。禹死后,禹子启自继王位,他与启争斗,为启所杀。一说由于他推让,启被选为继位。

[i]伯益把天下让给启:这是一个传统的避位举动。之前尧死三年服丧后,舜曾经把天下让给尧的儿子丹朱,自己避居到南河的南方;舜死三年服丧后,禹也曾经把天下让给舜的儿子商均,自己避居到阳城;但天下的人民却都不认同丹朱和商均,于是更贤德的舜和禹能够即天子之位。

[j]历史学者们对于武观的身份,也有争论。《竹书纪年》中记载:“帝启十一年,放王季子武观于西河,十五年,武观以西河叛,彭伯寿帅师征西河,武观来归。”这段话,大部分历史学者的解释为:“武观是启的儿子,帝启十一年,被启放逐到了西河,帝启十五年,武观发动叛乱,启于是派大将彭伯寿镇压,武观落败归降。但历史学者郭泳在其所著的《大夏史》中认为,武观是大禹的小儿子,是启的弟弟。而历史学者全祖望、周书灿等人则根据《左传》《吕氏春秋·先己》等史书中的记载,认为武观根本不是夏启的儿子,而是夏代的异性诸侯。