简介

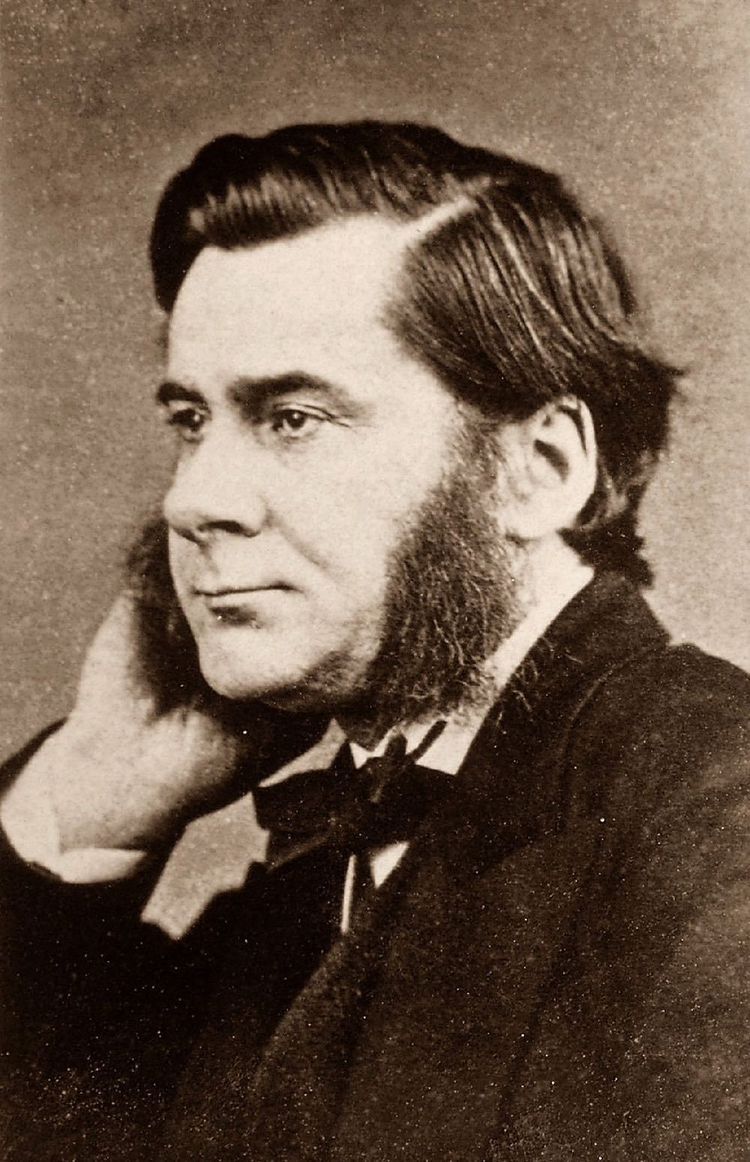

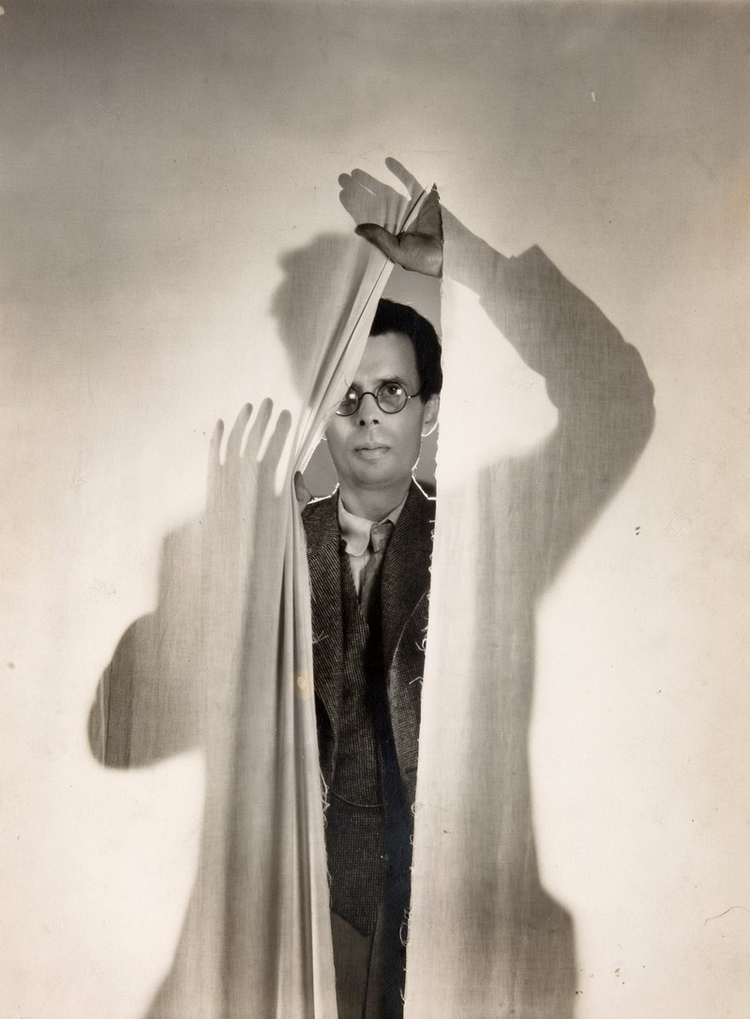

阿道司·赫胥黎出生于英国的赫胥黎家族,祖父托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)是英国生物学家、进化论的支持者。1915年进入牛津大学贝利奥尔学院深造,1919年与玛丽娅·妮斯结婚,育有一子;1937年移居美国好莱坞。第一任妻子去世之后,1956年阿道司·赫胥黎与作家劳拉·阿切拉结婚,于1963年因喉癌去世。

阿道司·赫胥黎著有大量的散文以及小说,还有一些短篇小说、电影剧本、诗歌存世。早年的赫胥黎文字尖锐辛辣,对第一次世界大战后一代英国人纸醉金迷、寻欢作乐的行为进行了批判。随着对现代科学、哲学、政治、伦理、心理学等等方面的学习和了解,阿道司·赫胥黎思想逐渐成熟。作为一个人文主义者,晚年的他对人类的未来持悲观态度,并潜心钻研东方哲学和神秘主义。赫胥黎的代表作包括:《铬黄》《男女滑稽圆舞》《光秃秃的树叶》《美丽新世界》《瞎了眼睛在噶扎》《岛》等。 其中《美丽新世界》与《1984》,《我们》共同誉为“反乌托邦三部曲”,是20世纪最经典的反乌托邦文学之一,具有浓厚的哲学思辨和政治意义,在国内外的文学思想界都产生了深远的影响。赫胥黎曾获得詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖、美国艺术与文学学院荣誉奖、Companion of Literature奖。

人物生平

少年时期

1894年赫胥黎出生于英国萨里郡戈德尔明。由于祖父是当时英国知名的生物学家,家庭的学术氛围很浓厚,来往的亲友都是英国的高级知识分子和上流社会的成员,也不乏日后英国的精英。在伊顿公学毕业后,1915年阿道司赫胥黎进入牛津大学深造。原本是想继承祖父的衣钵,继续从事生物科学或者做医生。但由于1911年,赫胥黎患上了角膜炎,这使得他“瞎了两三年”,也放弃了原有的理想。视力逐渐恢复后,他在牛津大学贝利奥尔学院学习英语文学。1916年他编辑了《牛津诗歌》,并随后以一等荣誉毕业。为了维持生计,阿道司·赫胥黎在伊顿公学担任法语老师,学生包括艾里克·布莱尔(即后来的乔治·奥威尔)和史蒂芬·伦西曼。1918年,他曾在英国空军部短暂工作。

中年时期

由于视力缺陷,阿道司·赫胥黎并未参加第一次世界大战。1919年,赫胥黎在加辛顿遇到一位比利时女子玛丽娅·妮斯,不久后与其结婚,育有一子:马修·赫胥黎(1920年4月19日 - 2005年2月10日)。马修后来成为知名的作家、人类学家和流行病学家。1921年,阿道司·赫胥黎发表了自己第一部社会讽刺小说《克罗姆·耶娄》。20年代,一家人在意大利生活了一段时间,赫胥黎也借此拜访了自己的朋友大卫·赫伯特·劳伦斯。在这段时间,他的创作包括了反映科技发展灭绝人性的一面的小说,其中最著名的便是《美丽新世界》和一些和平主义的作品(如《加沙盲人》)。

1937年,赫胥黎和妻子玛丽娅、儿子马修和朋友杰拉尔德·赫德一起搬到了好莱坞居住。他主要在美国加州南部生活,也在新墨西哥州的陶斯生活了一段时间,并写出了《目的和手段》一书(1937年出版)。这部作品表现了在现代社会中人们都希望能够生活在一个“自由、和平、公正、爱如弟兄”的世界里,但在如何实现上却无法达成一致。赫胥黎与南加州吠檀多协会有着广泛的联系,该协会由斯瓦米·帕拉瓦南达(英文:Swami Prabhavananda)创立。他与作家克里斯托弗·伊舍伍德(英文:Christopher Isherwood)、杰拉尔德·赫尔德(英文:Gerald Helder)以及其他追随者一起,接受冥想和灵性实践的指导。

晚年时期

晚年在美国居住期间,阿道司·赫胥黎一直从事神秘主义的探讨与研究。从1950年代初成为第一批接受LSD(Lysergic acid diethylamide,麦角酸二乙基酰胺,一种效力强烈的半人工致幻剂)的民间人士。赫胥黎很早就对心灵控制术感兴趣,在食用了提取自南美仙人掌的致幻剂后完成了著名的《知觉之门》一书,在书中阐述了一种全新的心理学理论。这种理论认为人的神经系统并不是知觉的来源,它只不过是一扇起过滤作用的门,挡住了真正庞大的知觉世界。某些致幻剂能把这扇门打开,让人们看到一个全新的更加广阔的真实世界。此书后来影响了很多文艺青年,迷幻摇滚乐队“大门”的名字即来源于此。

1955年第一任玛丽娅死于乳腺癌,1956年阿道司·赫胥黎与作家劳拉·阿切拉结婚。劳拉创作了赫胥黎的传记《时光消逝的瞬间》。

1960年,赫胥黎创作了小说《岛》(乌托邦小说,与他的反乌托邦经典著作《美丽新世界》齐名 ),而当年他被诊断出患有喉癌。

1963年11月,阿道司·赫胥黎病重。临终前,赫胥黎已经无法发声。他写下遗言,请求第二任妻子劳拉给他服用 LSD以减轻自己的痛苦。

1963年11月22日下午5时20分,阿道司·赫胥黎逝世,享年69岁。他的骨灰后被安放在英国萨里郡康普顿沃茨公墓的家族坟墓里。

创作特点

阿道司·赫胥黎的早期作品辛辣嘲讽,主要是针对中产阶级传统的道德习俗和伦理观念,反映了第一次世界大战以后英国一代知识分子的迷惘和仿徨的心情。赫胥黎认为:人类表面的寻欢作乐并不能掩盖住内心的迷茫和空虚。在这一时期,宗教、礼教、爱情等等,全都是赫胥黎无情批判的对象, 那个时期的赫胥黎认为只有在艺术的殿堂里才能找到人的价值。随着赫胥黎思想的进一步成熟和充满危机的三十年代的到来,他对现代科学、哲学、心理学、伦理、政治等愈来愈感兴趣,他的和平主义反战情绪也愈趋强烈,到晚年对人类的未来深感悲观,醉心于东方哲学和神秘主义,《卢丹的恶魔》是他读者较少的一本非虚构作品,创作于赫胥黎对神秘学、教会、心灵超验产生兴趣的晚年,也被部分人视为赫胥黎最精彩的作品。

阿道司·赫胥黎语言诙谐幽默,他独特的知识结构和审美风格让他的作品和当时英国死气沉沉的文学氛围格格不入。在创作手法上,赫胥黎经常使用不同的场景进行拆解和拼接,组成类似于电影拍摄“蒙太奇”的手法,给读者营造一种全新的想象空间,将多种复杂的情感展现在读者面前,传递出一种很特殊的美感。

赫胥黎善于使用反讽的写作手法,在他的讽刺作品中可以看出,从外部看他通过描写一个荒诞的乌托邦,对现有乌托邦的想象轨迹提出质疑,反对非人的乌托邦理念。在内层中,赫胥黎的反讽则是为了起到警示、提醒和反思的目的,指引读者反复进行思考,重新审视自我和世界,叙事张力得以凸显。

创作思想

《美丽新世界》描绘的图景

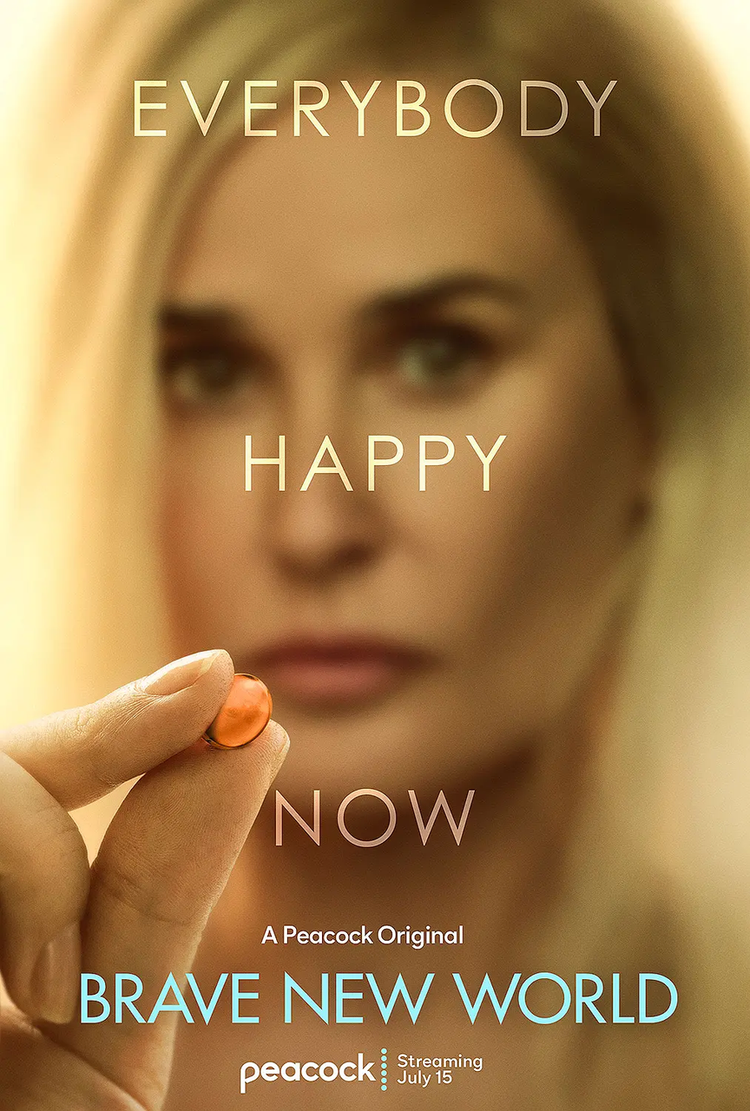

作为反乌托邦思想领域中两部最成功的作品,《1984》和《美丽新世界》虽然描绘的图景并不相同,但他们都被誉为“人类最恐怖的预言。”《1984》构建的是一个残酷控制思想、一切遵循计划的国家,《美丽新世界》则以物质上的快乐来维持对民众的精神控制。在这两部书相继问世之后,读者开始陷入思考:这两本书中描绘的情节哪一个会是人类即将会发生的未来。不同于乔治·奥威尔,赫胥黎为人们指出了一种全新的可能性:在技术高度发达的未来,人们成为垄断公司和政治人物手中的玩偶;高度发展的科技延伸出各种满足人类欲望的途径,把人类的思想和创造力围困在由享乐和欲望组成的茧房。

赫胥黎在小说中描写的新世界从本质上来说是一个通过科学技术进行暴力和专制统治的集权社会。他认为:人类必须要思考的问题是:社会满足人们的需求,到底是为了让人们幸福,还是为了让人们为社会流水线服务。当技术作为物质化的“嗦麻”,为人类提供源源不断满足欲望的物质条件时,人们还能否保持自己的人格和个性成为真正独立的个体,而不是类似于行尸走肉般的群体。

在冷战时期,《1984》似乎更符合人们的猜想。但当苏联解体,冷战结束以后,《美丽新世界》更加准确地预言了人们面临的困境。从诞生之日起,人类从未停止乌托邦的梦想,意图构建一个完美世界,但往往误入歧途。在赫胥黎看来,小说中统治者为人类递上的“嗦麻”,就是现实生活中人们为了满足个人欲望的物质途径。随着科技的逐渐发展,这种途径会越发丰富。

赫胥黎对人类未来的看法

赫胥黎对人类的未来持悲观态度,他通过文字表现出自己深深的焦虑。他认为人们在物质的享乐中会逐渐失去选择自己命运的能力,为了逃避现实的痛苦与艰难将自己放在一个充满享乐主义的摇篮里。在赫胥黎看来,这并不代表着自由,而是一种类似懦夫的逃避。

赫胥黎在《美丽新世界》里预言:毁掉人们的不是暴力和强权,而是人们逐渐发达的科技。当人们沉醉于发达工业技术和信息科技所提供的“唆麻”式的产品中,就会逐渐迷失自己,失去曾经的理想、独立的思维能力和对自由的追求。

在书的第二部《重返美丽新世界》中,赫胥黎展示了他对世界政局、人口、资源、经济、军事、科技的看法,其中体现了他浓厚的精英思想——西方权益至上。作为一个人文主义者,赫胥黎通过多个不同的角度得出结论:这一天一定会到来,并且对人类的未来持悲观态度。

在赫胥黎的小说《岛》中,向读者展现了另一种完全不同于《美丽新世界》的乌托邦幻想的未来理想世界。这部小说承载了作者对未来理想社会深深的乌托邦情结。通过展现虚构的小岛Pala上人们在政治、经济、文化、宗教信仰、教育、家庭等方面的全貌,展现了赫胥黎自身强烈的、实用的自由主义乌托邦情结的幻想世界。

赫胥黎在小说中运用的论证手法

赫胥黎在本体论、价值论、方法论中,把技术与自然本性之间的争论构成科幻小说中技术伦理思想的主线。首先立足于本体论,通过展现显性的技术与自然本性之争,勾勒出技术与伦理的断裂图景,凸显出技术与伦理统一的必要性;其次,在价值论角度阐述了文本中阴性的,与自然本性统一的,具有伦理维度的技艺要素,揭示出技术与伦理统一的可行性;最后在方法论角度筹划出调和技术与自然本性之争以修复技术与伦理关系的具体路径。

主要作品

小说

作品名称 | 出版时间 |

《铬黄》 | 1921 |

《男女滑稽圆舞》 | 1923 |

《光秃秃的树叶》 | 1925 |

《点对点》 | 1923 |

《美丽新世界》 | 1931 |

《瞎了眼睛在噶扎》 | 1936 |

《几个夏季之后》 | 1939 |

《时间须静止》 | 1944 |

《天才与女神》 | 1955 |

《岛》 | 1962 |

短故事集

作品名称 | 出版时间 |

《地狱边境》 | 1920 |

《致命线圈》 | 1922 |

《小墨西哥人》 | 1924 |

《两三次优雅》 | 1926 |

《短蜡烛》 | 1930 |

《阿道司·赫胥黎短篇小说集》 | 1934 |

诗集

作品名称 | 出版时间 |

《牛津诗集》 | 1916 |

《燃烧的轮子》 | 1916 |

《乔纳》 | 1917 |

《青春的失败》 | 1918 |

《莱达》 | 1920 |

《诗歌选集》 | 1925 |

《阿拉伯福地》 | 1929 |

《蝉》 | 1931 |

游记

《沿途:一位游客的笔记和随笔》 | 1925 |

《幽默普拉提:旅行日记》 | 1926 |

《超越墨西哥湾:行者之旅》 | 1934 |

人物关系

祖父 | 托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley) | 1825年5月4日出生于英国伦敦。英国生物学家。1871—1885年任英国皇家学会秘书、会长;1850年获选为皇家学会院士。1895年6月29日去世于伊斯特本 |

父亲 | 伦纳德·赫胥黎(Leonard Huxley) | 作家、编剧、教师、校长 |

母亲 | 茱莉亚·阿诺德(Julia Arnold) | 伦纳德·赫胥黎的第一任妻子,批评家马修·阿诺德的侄女 |

第一任妻子 | 玛丽娅·妮斯(Maria Ness) | 比利时人,1919年在加辛顿于阿道司·赫胥黎相识并结婚,育有一子马修·赫胥黎(1920年4月19日 - 2005年2月10日)。1955年死于乳腺癌 |

第二任妻子 | 劳拉·阿切拉(Laura Achela) | 作家,著有阿道司·赫胥黎传记《时光消逝的瞬间》 |

奖项荣誉

1939,阿道司·赫胥黎获 詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖。

1959,阿道司·赫胥黎获美国艺术与文学学院荣誉奖。

1962 ,阿道司·赫胥黎获Companion of Literature。

人物评价

阿道司·赫胥黎作为一位优秀的文学家、思想家,在反乌托邦作品《美丽新世界》中用犀利的文字描绘出人类在物质发展的过程中可能会出现的困境,在高速发展的时代背景中,从人性、政治、心理等多个方面进行了思考,为人类敲响了警钟。和其他著名反乌托邦作品一样,从上世纪一直到现在,对人们都起着警示的作用。同时他们的作品也影响了后世大量的思想家和政治家,掀起了一股思想的浪潮。

英国哲学家以赛亚·伯林(英文:Isaiah Berlin)论赫胥黎:“他是预言家,但他不是一个爱说教的人。”以赛亚·伯林回忆自己学士时代的赫胥黎:“他吸引了我们那代年轻人。”

英国评论家克拉奇(英文:Joserph Wood Klutch)称赫胥黎为:“当代最有才华的讽刺家。”

人物轶事

文坛好友

由于视力方面的缺陷,阿道司·赫胥黎在一战期间并未参战,而是将自己的大部分时间花在了莫雷尔夫人的加辛顿庄园里。在此他见到了包括伯特兰·罗素和克莱夫·贝尔在内的几位布卢姆茨伯里派成员,并将自己在加欣顿庄园的生活经历写在了作品《克罗姆·耶娄》中。布卢姆茨伯里派(Bloomsbury Group)是从1904年至第二次世界大战期间,以英国伦敦布卢姆茨伯里地区为活动中心的文人团体。

这个团体虽然主要以文学的方式而著名,但它的拥护者活跃于艺术界、艺评界以及学术界等几个不同的领域。聚会持续了30年,主要反抗维多利亚时代的一切,并将许多现代思想引入英国。尽管那些与布卢姆茨伯里团体有关的人不愿意被归类为布卢姆茨伯里派,但后人仍称之为布卢姆茨伯里派。

幻觉体验

1953年5月,赫胥黎服用0.4克麦司卡林。在专业人士的陪同和录音下,赫胥黎开始进行自己的幻觉体验。事后赫胥黎对幻觉中自己看见的场景进行了论证:自己看见的是天堂的景象。他认为:充满消极感情的人在幻觉中看见的是地狱。

赫胥黎的《知觉之门》就是用迷离的文字记录下了亲自服用迷幻剂之后的超感官体验,这也让这本书成为“垮掉的一代”“雅痞”“嬉皮”几乎人手一本的不朽经典。