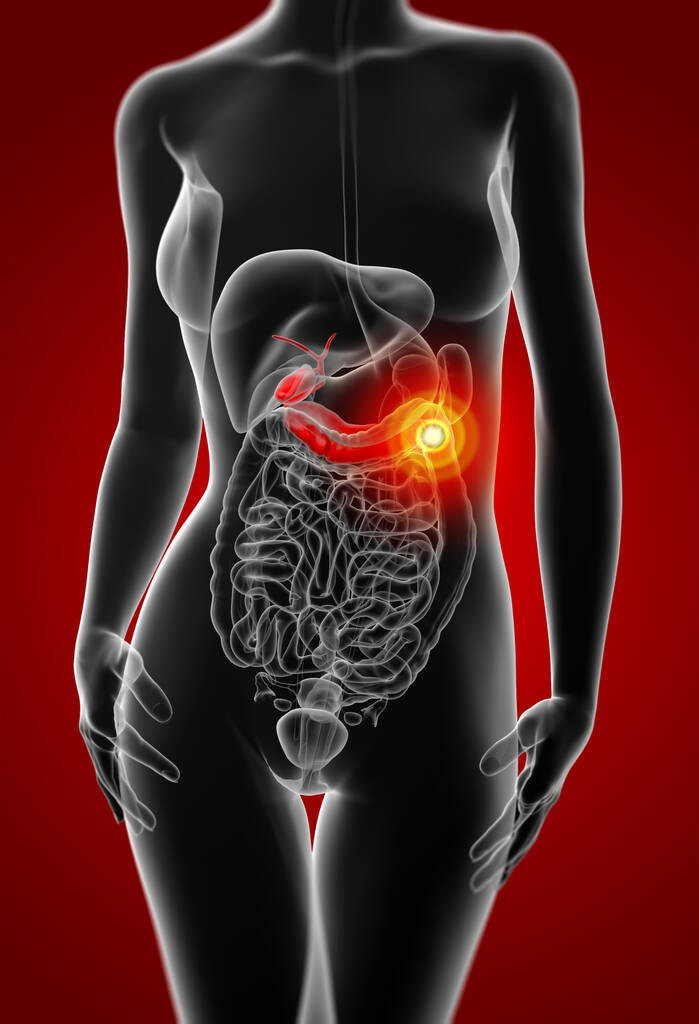

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是多种病因导致胰腺组织自身消化所致的胰腺水肿、出血及坏死等炎症性损伤。以急性上腹痛及血淀粉酶或脂肪酶升高为特点。

本页面主要目录有关于急性胰腺炎的:命名、分型、病因及发病机制、流行病学、病理生理学、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗、预后、预防、历史、研究进展、相关人物、机构与组织等介绍

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是多种病因导致胰腺组织自身消化所致的胰腺水肿、出血及坏死等炎症性损伤。以急性上腹痛及血淀粉酶或脂肪酶升高为特点。

本页面主要目录有关于急性胰腺炎的:命名、分型、病因及发病机制、流行病学、病理生理学、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗、预后、预防、历史、研究进展、相关人物、机构与组织等介绍

急性胰腺炎

acute pancreatitis,AP

急性腹痛、发热、恶心、呕吐、黄疸等

消化系统疾病

消化内科、急诊科

胰腺的急性炎症和细胞损害过程

急性胰周液体积聚、急性坏死物积聚、胰腺假性囊肿、包裹性坏死等

血淀粉酶、脂肪酶升高;伴有胰腺炎症、水肿或坏死的影像学表现

H2受体拮抗剂或质子泵抑制剂、生长抑素及类似物、抑肽酶、加贝酯、抗生素、糖皮质激素等

K85

DC31

胰腺在很长一段时间不被认知,古希腊人在公元前100年左右将胰腺命名为pancreas,意思是“全部是肉”。中国医典在《难经一四十二难》中称之为“散膏”,在《本草纲目》中称之为“肾脂”。1652年,丹麦解剖学家尼古拉斯·杜尔(Nicholas Tulp)首次对急性胰腺炎进行了相关临床描述,直至19世纪末20世纪初,人们对急性胰腺炎的认识才逐步浮现。

急性胰腺炎全世界每年的发病率为13/10万~45/10万,中国20年间发病率由0.19%上升至0.71%,80%~85%的患者为轻症急性胰腺炎。

急性胰腺炎的致病原因较多,胆石症、酒精仍是最常见病因,约占70%以上。随着中国人民生活水平的提高和饮食习惯的改变,由高脂血症诱发的AP逐年增多,占10%左右,在妊娠妇女中甚至高达50%。其他病因约占10%。发生AP的诱因主要有暴饮暴食、油腻(高脂肪)饮食、酗酒等其他因素,它们会诱发胆囊结石排入胆道,引起乳头括约肌(Oddi括约肌)痉挛,增加血液中甲状腺球蛋白(thyrobolulin,TG)水平,促进胰液大量分泌等。妊娠、肥胖、吸烟、糖尿病患者是AP发病的危险因素。

急性腹痛是大多数急性胰腺炎病人的首发症状,常较剧烈,多位于中左上腹甚至全腹,部分患者腹痛向背部放射,病人病初可伴有恶心、呕吐,轻度发热。常见体征:中上腹压痛,肠鸣音减少,轻度脱水貌。

急性胰腺炎以寻找并去除病因、控制炎症为治疗目的,应尽可能采取内科及微创治疗。临床实践表明,重症急性胰腺炎时手术创伤将加重全身炎症反应,增加死亡率。如诊断为胆源性AP,应尽可能在本次住院期间完成内镜治疗或在康复后择期行胆囊切除术,避免今后复发。胰腺局部并发症如有明显临床症状的胰腺假性囊肿、胰腺脓肿及左侧门静脉高压,可通过内镜或外科手术治疗。

急性胰腺炎轻症病人常在1周左右康复,不留后遗症。中重症急性胰腺炎患者预后较好,重症急性胰腺炎患者病死率较高,为34%~55%,伴有多系统器官功能衰竭者,病死率几乎达100%。

古希腊人在公元前100年左右将胰腺命名pancreas,意思是“全部是肉”。我国中医典籍中亦有记载,在《难经一四十二难》中称之为“散膏”,在明代李时珍所著的《本草纲目》中称之为“肾脂”;1652年,丹麦解剖学家尼古拉斯·杜尔(Nicholas Tulp)首次对急性胰腺炎进行了相关临床描述,直至19世纪末20世纪初,人们对急性胰腺炎的认识才逐步浮现。

根据急性胰腺炎的严重程度可分为轻症急性胰腺炎、中重症急性胰腺炎和重症急性胰腺炎。

轻症急性胰腺炎(mild acute pancreatitis,MAP)

占急性胰腺炎的80%~85%,不伴有器官功能障碍及局部或全身并发症,通常在1~2周内恢复,病死率极低。

中重症急性胰腺炎(moderately severe acute pancreatitis,MSAP)

伴有一过性(≤48h)的器官功能障碍和(或)局部并发症,早期病死率低,如坏死组织合并感染,则病死率增高。

重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)

占急性胰腺炎的5%~10%,伴有持续(>48h)的器官功能障碍,病死率高。

胆道疾病

胆石症和胆道感染是急性胰腺炎的主要病因,由于胰管与胆总管汇合成共同通道开口于十二指肠壶腹部,一旦结石、蛔虫嵌顿在壶腹部、胆管内炎症或胆石移行时损伤乳头括约肌(Oddi括约肌)等,将使胰管流出道不畅,胰管内高压。

酒精

酒精可促进胰液分泌,当胰管流出道不能充分引流大量胰液时,胰管内压升高,引发腺泡细胞损伤。酒精在胰腺内氧化代谢时产生大量活性氧,也有助于激活炎症反应。此外,酒精常与胆道疾病共同导致AP。

胰管阻塞

胰管结石、蛔虫、狭窄、肿瘤(壶腹周围癌、胰腺癌)可引起胰管阻塞和胰管内压升高,胰腺分裂是一种胰腺导管的先天发育异常,即主、副胰管在发育过程中未能融合,大部分胰液经狭小的副乳头引流,容易发生引流不畅导致胰管内高压。

十二指肠降段疾病

十二指肠球后穿透溃疡、邻近十二指肠乳头的肠憩室炎等炎症可直接波及胰腺,引起急性胰腺炎。

手术与创伤

腹腔手术、腹部钝挫伤等损伤胰腺组织,导致胰腺严重血液循环障碍,均可引起急性胰腺炎。经内镜逆行胆胰管造影术(ERCP)插管时导致的十二指肠乳头水肿或注射造影剂压力过高等也可引发该病。

代谢障碍

高甘油三酯血症(hypertriglyceridemia,HTG)可能因脂球微栓影响胰腺微循环及胰酵分解甘油三酯致毒性脂肪酸损伤细胞而引发或加重AP。当血甘油三酯≥11.3mmol/L,实验研究提示极易发生AP。I型高脂蛋白血症多见于小儿或非肥胖、非糖尿病青年,因严重高甘油三酯血症而反复发生AP,此为原发性高甘油三酯血症AP。肥胖病人发生AP后,因严重应激、炎症反应,血甘油三酯水平迅速升高,外周血样本可是明显脂血状态,常作为继发的病因加重、加速AP发展。

甲状旁腺肿瘤、维生素D过多等所致的高钙血症可致胰管钙化、促进胰酶提前活化而促发本病。

药物

噻嗪类利尿剂、硫唑嘌呤、糖皮质激素、磺胺类等药物可促发急性胰腺炎,多发生在服药最初2个月,与剂量无明确相关。

感染及全身炎症反应

可继发于急性流行性腮腺炎、甲型流感、肺炎衣原体感染、传染性单核细胞增多症、柯萨奇病毒等,常随感染痊愈而自行缓解。在发生全身炎症时,作为受损的靶器官之一,胰腺也可有急性炎症损伤。

过度进食

进食量是否过量因人而异,难以量化。进食后分泌的胰液不能经胰管流出道顺利排至十二指肠,胰管内压升高,即可引发急性胰腺炎。进食尤其是荤食,也因此常成为AP的诱因,应仔细寻找潜在的病因。一般单纯过度进食引起该病的情况相对较少。

其他因素

其他各种自身免疫性的血管炎、胰腺主要血管栓塞等血管病变可影响胰腺血供,从而引发急性胰腺炎。这一病因在临床相对少见。少数病因不明者,称为特发性AP。

急性胰腺炎的诱因主要有暴饮暴食、油腻(高脂肪)饮食、酗酒等因素,这些因素可诱发胆囊结石排入胆道,引起Oddi括约肌痉挛,促进胰液大量分泌。

妊娠、肥胖、吸烟、糖尿病等是急性胰腺炎的发病危险因素。

各种致病因素导致胰管内高压腺泡细胞内Ca水平显著上升,溶酶体在腺泡细胞内提前激活酶原,大量活化的胰酶消化胰腺自身:

损伤腺泡细胞,激活炎症反应的枢纽分子核因子-κB,它的下游系列炎症介质如肿瘤坏死因子-α、白介素-1、花生四烯酸代谢产物(前列腺素、血小板活化因子)、活性氧等均可增加血管通透性、导致大量炎性渗出。

胰腺微循环障碍使胰腺出血、坏死。炎症过程中参与的众多因素可以正反馈方式相互作用,使炎症逐级放大,当超过机体的抗炎能力时,炎症向全身扩展,出现多器官炎症性损伤及功能障碍。

急性胰腺炎全世界每年的发病率为13/10万~45/10万,中国20年间发病率由0.19%上升至0.71%,80%~85%的患者为轻症急性胰腺炎,约20%的患者会发展为中度或重症胰腺炎。

急性胰腺炎在全球的发病率在升高,在美国,急性胰腺炎的发病率为5~30例/10万人,是胃肠病患者住院治疗的主要原因,每年因急性胰腺炎入院的患者数达275000例,总费用达26亿美元。

英国生物样本库(UKBioBank,UKBB)的一项队列研究显示,急性胰腺炎发病率从2001年至2005年的每年21.4/10万例增加到2016年至2020年的每年48.2/10万例。另有研究报告显示高三酰甘油血症性胰腺炎的患病率不断增加,占全球病例的4%~10%。

急性胰腺炎的总体病死率为1%~2%,重症急性胰腺炎患者病死率较高,为34%~55%,伴有多系统器官功能衰竭者,病死率几乎达100%。

胰腺是人体具有内分泌和外分泌功能的一个特殊器官,更是人体第一大消化酶合成场所,分泌的多种消化酶在营养物质消化中起主导作用。

正常情况下,胰腺本身存在一系列自身保护机制,以防止自身消化。为了防止酶原被激活产生自身损害,胰酶被包裹在存在少量内源性蛋白酶抑制剂的囊泡内,酶原从产生到排泌系通过极化现象向细胞顶侧移动,是一种有次序的分泌过程。

胰腺导管上皮分泌的黏多糖具有黏液屏障作用,可保护胰腺导管系统不受损害,同时,导管上皮能分泌含有高浓度HCO3的碱液,抑制胰蛋白酶的活性。

在胰腺实质与胰管之间、胰管和十二指肠之间,以及胰管中的胰液分泌压与胆道中的胆汁分泌压之间均存在正常的压力梯度,不会发生反流,Oddi括约肌、胰管括约肌均可防止反流。

在胰腺排放受阻、胰腺组织缺血缺氧、大量饮酒或某些药物和毒物等致病因素的作用下,胰腺自我保护机制遭到破坏,大量胰蛋白酶在胰腺内被激活,从而造成胰腺自身消化。同时,大量消化液外漏,导致周边组织受损。

根据病理表现可将AP分为急性水肿型胰腺炎和急性出血坏死型胰腺炎。

较多见,病变可累及部分或整个胰腺。表现为胰腺肿大、充血、水肿和炎症细胞浸润,可有轻微的局部坏死。

相对较少,胰腺内有灰白色或黄色斑块的脂肪组织坏死,出血严重者,则胰腺呈棕黑色并伴有新鲜出血,坏死灶外周有炎症细胞浸润,常见静脉炎和血栓。

腹痛

95%的AP患者有腹痛,多呈突然发作,与饱餐和酗酒有关。腹痛为持续性刀割样,也可为束带样,多位于中上腹,其次可见于右上或左上腹。50%的腹痛可向左背部放射,呈“一”字样分布;蜷曲体位和前倾体位可使疼痛缓解。腹痛通常可持续48小时,偶可超过1周。

发热

多为中度发热,少数为高热,一般持续3~5天。如发热不退或逐日升高,尤其持续2周以上者,要警惕胰腺脓肿可能。发热由胆道感染或胰腺炎症、坏死组织吸收等引起。

恶心、呕吐

多数患者有恶心、呕吐。酒精性胰腺炎患者的呕吐常于腹痛时出现,胆源性胰腺炎患者的呕吐常于腹痛发生后出现。呕吐物为胃内容物,重者可混有胆汁,甚至血液。呕吐后患者无舒适感。

黄疸

病情较轻的AP患者可无黄疸。下列原因可引起黄疸:①胆道感染、胆石症引起胆总管梗阻;②肿大的胰头压迫胆总管;③合并胰腺脓肿或胰腺假囊肿压迫胆总管;④合并肝脏损害等情况。

腹胀伴肠鸣音减弱

轻者有上腹部或全腹部的轻压痛;重者可出现肌紧张、压痛、反跳痛等腹膜刺激三联征。少数重症者还可出现移动性浊音阳性的腹水体征。

腹部包块

10%~20%的患者可在上腹部扪及块状物。块状物常为急性胰腺假囊肿或胰腺脓肿,一般见于起病4周以后。

皮下瘀斑

少数重症患者可出现皮下青紫表现,出现在两肋部者,称为Grey-Tuner征;出现在脐部者,称为Culler征。Grey-Tuner征是由于血性液体从肾旁间隙后面渗透至腰方肌后缘,然后再通过肋腹部筋膜流到皮下;Cullen征是由于后腹膜出血渗入镰状韧带,随后由覆盖于韧带复合体周围的结缔组织进人皮下。

其他

气急、胸腔积液、手足搐搦等。

局部并发症

急性胰周液体积聚(acute peripancreatic fluid col-lections,APFC)

发生于病程早期,表现为胰周或胰腺远隔间隙液体积聚,缺乏完整包膜,可单发或多发。

急性坏死物积聚(acute necrotic collections,ANC)

发生于病程早期,表现为混合有液体和坏死组织的积聚,坏死物包括胰腺实质或胰周组织。

胰腺假性囊肿

起病4周后,随着时间的推移,持续存在的急性胰周液体积聚形成囊壁包裹,称为胰腺假性囊肿。

包裹性坏死(walled-off necroses,WON)

是一种包含胰腺和(或)胰周坏死组织且具有清晰界限炎性包膜的囊实性结构,多发生于起病4周后。

全身并发症

全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)

SIRS是AP最常见的全身并发症多发生于中重症和重症急性胰腺炎。AP时符合以下临床表现中的2项及以上,可以诊断为SIRS:①心率>90次/min;②体温<36℃或>38℃;③血白细胞<4x10/L或>12x10/L;④呼吸频率>20次/min或PCO2<32mmHg(1mmHg=0.133kPa)。SIRS持续存在将会增加AP发生器官功能衰竭的风险。

器官功能衰竭

AP相关器官衰竭主要为呼吸循环和肾脏衰竭,是AP最严重的全身并发症,也是重症急性胰腺炎(severeacute pancreatitis,SAP)致死的主要原因。肠道功能哀竭在SAP中也可以发生,但目前其定义和诊断标准尚不明确。

腹腔内高压(intra-abdominal hypertension,IAH)

腹腔内高压和腹腔间室综合征(abdominal compartment syndrome,ACS)在SAP中,严重的肠道屏障功能障碍和高内毒素水平可引起IAH和ACS,促炎反应引起了积液、腹水及后腹膜水肿,也可因过度的补液治疗导致IAH。ACS会导致腹腔和腹腔外重要的脏器发生功能障碍,病死率明显升高。

胰性脑病(pancreatic encephalopathy,PE)

发生率为5.9%~11.9%表现为神经精神异常,定向力缺乏精神错乱伴有幻想、幻觉、躁狂状态等。常为一过性,可完全恢复,也可留有精神异常。

任何有上腹疼痛,难以解释的休克或血尿淀粉酶增高的患者,均应考虑急性胰腺炎的可能。

急性胰腺炎的诊断标准为:①与急性胰腺炎相符合的腹痛症状;②血清淀粉酶和(或)脂肪酶至少高于正常上限3倍;③腹部影像学检查符合急性胰腺炎影像学改变。具有上述3项中的2项标准可诊断急性胰腺炎。

实验室检查

血尿淀粉酶

急性胰腺炎时,血清淀粉酶于起病后2~12小时开始升高,48小时开始下降,持续3~5天。急性胰腺炎起病6小时后,血淀粉酶>500U/L(Somogyi单位)或12小时后尿淀粉酶>1000U/L(Somogyi单位)可作为参考。血清酶活性高低与病情程度无相关性。

脂肪酶

血清脂肪酶于起病后24~72小时开始升高,持续7~10天,其敏感性和特异性均略优于血淀粉酶。

C反应蛋白(CRP)

发病72小时后>150mg/L,提示胰腺组织坏死。

血常规

白细胞总数与分类均增高,重者有血细胞比容降低。

血钙

血钙值的明显下降提示胰腺有广泛脂肪坏死,血钙<1.75mmol/L(7mg/dl)提示预后不良。

甘油三酯

甘油三酯>11.3mmol/L,或甘油三酯虽为5.65~11.3mmol/L,如血清呈乳糜状的胰腺炎,亦称为高甘油三酯血症急性胰腺炎。血清甘油三酯在1.7~5.65mol/L的胰腺炎,则称为伴有高甘油三酯血症急性胰腺炎。所有患者都应测定血清甘油三酯的水平,还须由此分析血清淀粉酶不增高的现象。酗酒者甘油三酯多呈中度暂时增高,因此可能只是胰腺炎的表象而非真正的病因。

其他

约半数病例可见血清胆红素和转氨酶、碱性磷酸酶的水平增高,与胰腺发炎压迫胆总管,或病变严重时伴随非梗阻性胆汁淤积有关。白蛋白从腹膜后炎症区和腹膜表面外渗,可使血清中白蛋白水平减低。

反映AP病理生理变化的实验室检测指标检测指标 | 病理生理变化 |

白细胞 ↑ | 炎症或感染 |

C反应蛋白>150mg/L | 炎症反应 |

血糖升高 | 胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死;急性应激反应 |

TB、AST、ALT ↑ | 胆道梗阻,肝损伤 |

清蛋白 ↓ | 大量炎性渗出、肝损伤 |

尿素氮、肌酐 ↑ | 休克、肾功能不全 |

血氧分压 ↓ | 成人呼吸窘迫综合征 |

血钙<2mmol/L | Ca内流入腺泡细胞,胰腺坏死 |

血甘油三酯 ↑ | 既可能是AP的病因,也可能系急性应激反应所致 |

血钠、钾、pH异常 | 肾功能受损、内环境紊乱 |

影像学检查

腹部超声

腹部超声是急性胰腺炎的常规初筛影像检查,因常受胃肠道气的干扰,对胰腺形态观察多不满意,但可了解胆囊及胆管情况,是胰腺炎胆源性病因的初筛方法。当胰腺发生假性囊肿时,常用腹部超声诊断、随访及协助穿刺定位。

轻型急性胰腺炎时,B超可见胰腺弥漫性、均匀地增大、外形饱满,界限模糊,内部回声减弱,但比较均匀,也可有胰腺局部肿大。重症急性胰腺炎时,B超可见胰腺实质肿胀,失去正常形态,内部回声不规则,可表现为回声减弱或增强,或出现无回声区,回声的改变取决于胰腺坏死和内出血的情况。B超还可用于判断有无胆道结石和胰腺水肿、坏死。

胸、腹部X线平片

对发现有无胸腔积液、肠梗阻有帮助。

CT扫描

胰腺CT平扫有助于AP起病初期明确诊断,胰腺增强CT可精确判断胰腺坏死和渗出的范围,并判断胰腺外并发症是否存在,通常建议起病5~7天后进行。改良的CT严重指数(modifed CT severity index,MCTSI)评分常用于炎症反应及坏死程度的判断,轻症AP的MCTSI评分<4分,中重症及重症急性胰腺炎的MCTSI评分≥4分。

改良的CT严重指数(MCTSI)评分特征 | 评分 |

胰腺炎症反应 | |

正常胰腺 | 0 |

胰腺和/或胰周炎症改变 | 2 |

单发或多个积液区或胰周脂肪坏死 | 4 |

胰腺坏死 | |

无胰腺坏死 | 0 |

坏死范围≤30% | 2 |

坏死范围>30% | 4 |

胰腺外并发症,包括胸腔积液、腹水、血管或胃肠道受累等 | 2 |

注:MCTSI评分为炎症反应与坏死评分之和

磁共振(Magnetic resonance imaging,MRI)和磁共振胰胆管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)

MRI能发现增强CT难诊断的胰周脂肪坏死,可鉴别胰腺假性囊肿和包裹性坏死;MRCP可诊断胆管和胰管病变。

内镜超声(endoscopic ultrasound,EUS)

是病因不明的AP患者进一步寻找病因的首选检查方法,EUS可发现胆道微小结石、胰腺占位病变,并可行细针穿刺取得胰腺病变组织。EUS也是后期并发症治疗的重要工具。

消化性溃疡急性穿孔

有较典型的溃疡病史,腹痛突然加剧,腹肌紧张,肝浊音消失,X线透视见膈下有游离气体等。

胆石症和急性胆囊炎

常有胆绞痛史,疼痛位于右上腹,常放射到右肩部,墨菲征(Murphy sign)阳性(墨菲征为胆囊触痛征,是医生检查胆囊炎的一种方法),血及尿淀粉酶轻度升高,B超及X线胆道造影可明确诊断。

急性肠梗阻

腹痛为阵发性,腹胀,呕吐,肠鸣音亢进,有气过水声,无排气,可见肠型,腹部X线可见液气平面。

心肌梗死

有冠心病史,突然发病,有时疼痛限于上腹部,心电图显示心肌梗死图像,血清心肌酶升高,血淀粉酶正常。

急性胃肠炎

有不洁饮食史,突然发病,脐周阵发性绞痛,伴呕吐、腹泻,无腰背部放射痛,血淀粉酶正常。

急性肠系膜缺血

严重弥漫性腹痛、腹胀,伴恶心、呕吐、腹泻或便血。无肠管坏死时可仅表现为脐周压痛;合并肠管坏死时有腹膜炎表现,肠鸣音消失,白细胞计数升高,结肠镜检查提示缺血性肠病,腹部增强CT可见肠系膜血管造影剂充盈缺损,可有肠壁水肿、肠坏死表现。

糖尿病酮症酸中毒

约20%~30%糖尿病患者并发急性腹痛,淀粉酶轻度升高,易误诊为急性胰腺炎,通过腹部CT可明确诊断。糖尿病酮症酸中毒患者同时并发急性胰腺炎并不少见,糖尿病酮症酸中毒患者可有烦渴、多尿、恶心、呕吐、嗜睡,甚至昏迷。可见不同程度脱水征,如皮肤干燥、眼球下陷、血压下降、四肢厥冷、休克。尿糖、尿酮体强阳性,血糖明显升高,一般16.7~27.8mmol/L(300~500mg/dL),二氧化碳结合力减低,血气分析提示代谢性酸中毒。

急性胰腺炎以寻找并去除病因、控制炎症为治疗目的,即使是重症急性胰腺炎也应尽可能采取内科及微创治疗。

临床实践表明,SAP时手术创伤将加重全身炎症反应,增加死亡率。如诊断为胆源性AP,应尽可能在本次住院期间完成内镜治疗或在康复后择期行胆囊切除术,避免今后复发。胰腺局部并发症如有明显临床症状的胰腺假性囊肿、胰腺脓肿及左侧门静脉高压,可通过内镜或外科手术治疗。

急性胰腺炎从炎症反应到器官功能障碍至器官衰竭,可经历时间不等的发展过程,病情变化较多,根据患者的症状、体征、实验室检测、影像学变化及时了解病情发展。

液体复苏

旨在迅速纠正组织缺氧,也是维持血容量及水、电解质平衡的重要措施。起病后若有循环功能障碍,24小时内是液体复苏的黄金时期。

MSAP病人在没有大量失血情况下,补液量宜控制在3500~4000ml/d。

在用晶体进行液体复苏时,应注意补充乳酸林格平衡液,避免大量生理盐水扩容,导致氯离子堆积。

缺氧致组织中乳酸堆积,代谢性酸中毒较常见,应积极补充碳酸氢钠。

重症病人胰腺大量渗液,蛋白丢失,应注意补充清蛋白,才能有效维持脏器功能。

补液量及速度虽可根据中心静脉压进行调节,但AP时常有明显腹胀、麻痹性肠梗阻,中心静脉压可因此受影响,参考价值有限。

进入SAP,补液量应根据每日出量考虑,不宜大量补液。

液体复苏临床观察指标有:心率、呼吸血压、尿量、血气分析及pH、血尿素氮、肌酐等。

呼吸功能

轻症病人可予鼻导管、面罩给氧,力争使动脉氧饱和度>95%。

当出现急性肺损伤、呼吸窘迫时,应给予正压机械通气,并根据尿量、血压、动脉血pH等参数调整补液量,总液量宜<2000ml,可适当使用利尿剂。

肠功能维护

导泻及口服抗生素有助于减轻肠腔内细菌、毒素在肠屏障功能受损时的细菌移位及减轻肠道炎症反应。

导泻可减少肠腔内细菌过生长,促进肠蠕动,有助于维护肠黏膜屏障。

可予以芒硝(硫酸钠)40g+开水600ml分次饮入。大便排出后,可给予乳果糖,保持大便每1~2日1次。口服抗生素可用左氧氟沙星0.5g,每日1次,联合甲硝唑每次0.2g,每日3次,疗程4天。

胃肠减压有助于减轻腹胀,必要时可以使用。

连续性血液净化

当病人出现难以纠正的急性肾功能不全时,连续性血液净化通过具有选择或非选择性吸附剂的作用,清除部分体内有害的代谢产物或外源性毒物,达到净化血液的目的。

SAP早期使用,有助于清除部分炎症介质,有利于病人肺、肾、脑等重要器官功能改善和恢复,避免疾病进一步恶化。

禁食

食物是胰液分泌的天然刺激物,起病后短期禁食,降低胰液分泌,减少胰酶对胰腺的自身消化。

让胰腺休息一直是治疗AP的理论基础,但AP时腺泡细胞处于广泛亡甚至是坏死状态,胰腺外分泌功能严重受损,通过禁食抑制胰液分泌对胰腺炎的治疗效果有限。

病初48小时内禁食有助于缓解腹胀和腹痛。

生长抑素及其类似物

胃肠黏膜D细胞合成的生长抑素可抑制胰泌素和缩胆素刺激的胰液基础分泌。

液体复苏

成功的液体复苏是早期控制AP引发全身炎症反应的关键措施之一。

生长抑素

生长抑素是机体重要的抗炎多肽,AP时,循环及肠黏膜生长抑素水平显著降低,胰腺及全身炎症反应可因此加重。

外源性补充生长抑素或生长抑素类似物奥曲肽不仅可抑制胰液的分泌,更重要的是有助于控制胰腺及全身炎症反应。

对于轻症病人,可在起病初期予以生长抑素250μg/h或奥曲肽25μg/h,持续静脉滴注共3天。

对于SAP高危病人或MSAP病人宜在起病后48小时内予以生长抑素500μg/h或奥曲肽50μg/h,3~4天后分别减量为250μg/h或25μg/h,疗程4~5天,这不仅有助于预防SAP的发生,也可部分缓解SAP。

早期肠内营养

肠道是全身炎症反应的策源地,早期肠内营养有助于控制全身炎症反应。

多数病人在静脉滴注生长抑素或奥曲肽后,腹痛可得到明显缓解。对严重腹痛者,可肌内注射哌替啶止痛,每次50~100mg。由于吗啡可增加Oddi括约肌压力、胆碱能受体抗剂如阿托品可诱发或加重肠麻痹,故均不宜使用。

对胆总管结石性梗阻、急性化脓性胆管炎、胆源性败而症等胆源性急性胰腺炎应尽早行内镜下Oddi括约肌切开术、取石术、放置鼻胆管引流等,既有助于降低胰管内高压,又可迅速控制胰腺炎症及感染。这种微创对因治疗,疗效肯定,创伤小,可迅速缓解症状、改善预后、缩短病程、节省治疗费用,避免AP复发。

AP本是化学性炎症,但在病程中极易感染,是病情向重症发展甚至死亡的重要原因之一。其感染源多来自肠道。预防胰腺感染可采取:

导泻及口服抗生素;

尽早恢复肠内营养,有助于受损的肠黏膜修复,减少细菌移位;

当胰腺坏死>30%时,胰腺感染风险增加,可预防性静脉给予亚胺培南或美罗培南7~10天,有助于减少坏死胰腺继发感染。

疑诊或确定胰腺感染时,应选择针对革兰阴性菌和厌氧菌的、能透过血胰屏障的抗生素,如碳青霉烯类、第三代头孢菌素+抗厌氧菌类、喹诺酮+抗厌氧菌类,疗程7~14天,抗生素选择推荐采用降阶梯策略。随着AP进展,胰腺感染细菌谱也相应变化,菌群多从单一菌和革兰阴性菌(大肠杆菌为主)为主向多重菌和革兰阳性菌转变。此外,如疑有真菌感染,可经验性应用抗真菌药。

旨在改善胃肠黏膜屏障,减轻炎症反应,防治细菌移位及胰腺感染。

一般AP起病后获得及时、有效治疗,MAP及MSAP病人可在病后48~72小时开始经口肠内营养。

如病人腹胀症状明显,难以实施肠内营养时,可在呕吐缓解、肠道通畅时再恢复经口肠内营养。

恢复饮食宜从易消化的少量碳水化合物食物开始,辅以消化酶,逐渐增加食量和少量蛋白质,直至恢复正常饮食。

对于病程长,因较大的胰腺假性囊肿或WON致上消化道不全梗阻病人,可在内镜下行胃造痿,安置空肠营养管,进行肠内营养。

胆总管结石、胰腺分裂、胰管先天性狭窄、胆囊结石、慢性胰腺炎、壶腹周围癌、胰腺癌等多在AP恢复后择期手术,尽可能选用微创方式。

胰腺假性囊肿:<4cm的囊肿几乎均可自行吸收。>6cm者或多发囊肿则自行吸收的机会较小,在观察6~8周后,若无缩小和吸收的趋势,则需要引流。其方式包括:经皮穿刺引流、内镜引流、外科引流。

胰腺脓肿的处理:在充分抗生素治疗后,肿不能吸收,可行腹腔引流或灌洗,如仍不能控制感染,应施行坏死组织清除和引流手术。

轻症病人常在1周左右康复,不留后遗症。经积极抢救器官衰竭、幸免于死亡的病人多有胰腺假性囊肿、胰腺脓肿和脾静脉栓塞等并发症,遗留不同程度胰腺功能不全。未去除病因的部分病人可经常复发急性胰腺炎,反复炎症及纤维化可演变为慢性胰腺炎。

急性胰腺炎的总体病死率为1%~2%,中重症急性胰腺炎患者预后较好,重症急性胰腺炎患者病死率较高,为34%~55%,伴有多系统器官功能衰竭者,病死率几达100%。

针对没有患急性胰腺炎的一般人群,通过健康教育减少酗酒和吸烟,超重或肥胖者通过低脂肪饮食和体育锻炼减轻体重。定期健康体检,发现高脂血症和糖尿病后应积极控制血脂和血糖,有胆道疾病及时内镜或手术干预,以降低急性胰腺炎的发病率。

早期诊断急性胰腺炎患者,尽早给予有效治疗,阻止病情加重,降低并发症发生率。

定期复查,发现胰腺炎后糖尿病、胰腺外分泌功能不全等后遗症,通过规范治疗,促进功能恢复。

在康复期进食仍要注意,如发现腹痛、腹胀或腹泻等消化道症状,说明胃肠对脂肪消化吸收还不能耐受,此时饮食中脂肪、蛋白质的量还要减少,甚至暂停。

轻症急性胆源性胰腺炎患者、有胆囊结石的患者应在住院期间应切除胆囊。

中度重症以上患者出院后,在切除胆囊前不得进食油腻食物。

HTG患者即使胰腺炎痊愈后,也应长期低脂肪饮食、戒酒。

酒精性胰腺炎绝对禁止饮用任何酒类或有酒精的饮料。

针对胆石症、HTG、酗酒、孕妇等危险人群需定期复查,有胆总管结石行ERCP取石;

HTG患者低脂饮食、控制体重仍不能控制血脂水平时,需服用降血脂药物,定期复查血脂;

酗酒者应进行心理干预,彻底戒酒;

孕妇是发生AP的高危人群,HTG和胆石症是常见病因,产检时应检测血脂、肝功能和肝胆B超,不应过度地补营养;

需谨慎用药,有些药物如双氢克尿噻、硫唑嘌呤等可诱发胰腺炎,需要在医生指导下使用。

1652年,丹麦解剖学家尼古拉斯·杜尔(Nicholas Tulp)首次对急性胰腺炎进行了相关临床描述,直至19世纪末20世纪初,人们对急性胰腺炎的认识才逐步浮现。

1925年莫伊尼汉(Moynihan)对胰腺炎的描述为“在所有与腹腔器官相关的疾病中,急性胰腺炎是最可怕的。突然起病,接着是无穷无尽的痛苦,紧随的是必死的命运,这真是最可怕的灾难"。

中国胰腺疾病相关学科发展起步较晚,中国有关胰腺炎的全国研讨会议始于20世纪80年代,1980年中华医学会成立消化病学会,开始了首次胰腺病学术会议;1984年外科学会开始了重症胰腺炎诊断分级讨论,经过1992年、1996年2次修订达成共识。

急性胰腺炎的治疗经历了近百年的探索,专家们主要围绕手术与非手术的治疗方法进行研究和探讨,但始终未能实质性改善其死亡率极高的局面。直到近20多年,逐步形成了重症监护、容量复苏、脏器支持、感染防治、营养治疗及手术时机和方式等诸多方面的科学治疗体系。

1889年,雷金纳德·希伯·菲茨(Reginald Heber Fitz)根据病理生理及表现特点,最早将急性胰腺炎分为出血性、化脓性、坏疽性3种类型,并坚持认为手术对急性胰腺炎是无益的,因为手术干预不能阻止急性胰腺炎患者的死亡,但他认同可对一些病入膏肓的患者进行手术。

1896年,基亚里(Chiari)提出胰腺炎是胰酶自身消化的结果。同年尼古拉斯·森(Nicholas Senn)进行了大量有关胰腺手术的动物实验,为胰腺炎外科治疗奠定了研究基础。

1894年维尔纳·科尔特(Werner Koerte)首次报告了1例发病1个月后的急性坏死性胰腺炎胰腺脓肿进行延期手术引流并取得成功。其倡导“坏死性胰腺炎急性期不推荐手术治疗,因为此时患者有发生心力衰竭的风险,有胰腺脓肿形成才是手术的适应证”和“更重要的是知道何时不该手术”。随后,泰尔(Thayer)报告了另外1例坏死性胰腺炎继发感染并采用清创加封闭引流治愈的病例。

1925年,莫伊尼汉勋爵(Lord Moynihan)的看法代表了当时医学界很多医师对坏死性胰腺炎的态度:“外科治疗是坏死性胰腺炎患者治愈的唯一希望,很少有患者能够经保守治疗治愈”。但这种情况在20世纪20年代末又迅速逆转。

1927年,施密登(Schmieden)回顾了多家单位8年间接受外科治疗的1510例坏死性胰腺炎患者的病例资料,发现患者病死率约为50%,而在未广泛开展外科治疗的年代,其病死率为60%左右,二者间并无差异。1929年,瓦尔泽尔(Walzel)提出接受保守治疗的坏死性胰腺炎患者的病死率低于接受手术治疗的患者。在之后的二三十年中,欧美很少有人再对坏死性胰腺炎患者进行手术治疗。埃尔曼(Elman)于同年建立血清淀粉酶检测,用于急性胰腺炎的诊断。

1933年奥金奇金(Ockinczyc)医生提出手术简化的理念:"找到目标、暴露胰腺、引流,剩下的就是期待”。

1963年,沃茨(Watts)通过实施全胰腺切除术成功救治了1例”暴发性”胰腺炎,引起了巨大反响。自此,外科医师开始对患者实施胰腺及坏死组织切除手术。在这个时期,手术通常在患者发病的48h内实施,患者多因感染、出血等并发症而行多次手术,但总体病死率降至26%左右。

同年阿尔特迈尔(Altemeier)等开始探索通过侧腹部小切口对患者实施坏死组织清除与引流,成功救治了21例坏死性胰腺炎患者中的18例,而采用保守治疗的11例患者全部死亡。外科治疗再次在坏死性胰腺炎的治疗中占据主导地位。然而,病死率真正下降还要归功于摩尔(Moore)的研究成果:外科患者的代谢支持治疗与液体平衡及休克时升压药物应用等,不仅提高了术后处理水平,而且搭建了现代医学保守治疗的框架。

1984年基维萨里(Kivisaari)采用增强CT诊断坏死性胰腺炎及其坏死范围,这一重要发现在诊断急性胰腺炎、对疾病分类、评估疾病疗效等方面起到了重要作用。

1992年,15个国家的专家在亚特兰大会议上提出了“以临床为基础的急性胰腺炎的分类法”,即亚特兰大共识,并首次明确定义重症急性胰腺炎即出血坏死性胰腺炎,该共识将胰腺及胰周坏死组织感染作为手术治疗的指征,为急性胰腺炎分级制订了一项全球性和普遍适用的标准,并于2012年进行了修订。

临床上,低分子肝素已被证实可显著改善严重急性胰腺炎的预后,且不增加出血事件。

西格列汀是一种经典的降糖药物,研究发现,西格列汀对重症急性胰腺炎相关急性肺损伤具有保护作用,可抑制炎症反应、减轻氧化应激和过度自噬。

日本一项小鼠实验发现,糜蛋白酶抑制剂可抑制炎症递质和中性粒细胞浸润,提高AP存活率。糜蛋白酶抑制剂有望成为治疗AP的一种新策略。

有研究显示,锌可阻止TNF-α、IL-1β和细菌释放到血液中,减少细菌移位,并抑制致病性肠道菌群的变化,补充锌可能维持肠道屏障和降低SAP严重程度。

南京大学一项随机对照研究表明,采用早期按需经皮穿刺引流(percutaneous catheter drainage,PCD)替代标准延迟干预(4周后)并没有对患者造成伤害,并可能降低并发症发生率和死亡率。

艾哈迈德·梅萨拉姆(Ahmed Messallam)等研究者发现,H2O2辅助内镜下坏死组织清除术的临床成功率更高且手术时间更短。巴伽瓦(Bhargava)等在一项前瞻性研究中用链激酶来提高PCD的疗效,证明了链激酶在感染性胰腺坏死(infected pancreatic necrosis,IPN)治疗中具有促进坏死物溶解的作用,提高坏死组织清除效率。

新西兰一项前瞻性队列研究发现,葡萄糖变异性(glucose variability,GV)指数在预测糖化血红蛋白高增长轨迹方面的准确性最高,在住院期间确定GV可能是早期识别急性胰腺炎后新发糖尿病高风险个体的一种相对简单的方法。

张圣道,湖北武汉人。外科专家。1953年7月毕业于上海第二医学院,毕业后于瑞金医院工作。历任外科教研组副主任、主任、外科主任、教授、博士生导师、瑞金医院终身教授。中华医学会外科学会胆道外科学及胰腺外科学组副组长、组长,国际消化医师协会上海分部秘书、《中国实用外科杂志》《中华肝胆外科杂志》《外科理论与实践杂志》副主编、《胰腺外科杂志》编委会主席等职。

张圣道教授从事普外科临床、科研和教学工作数十年,在胆道、胰腺疾病的治疗中倾注了大量的精力和心血。领导胆道小组致力于胆石病的基础研究,建立了“以化学成分及剖面结构为基础的胆石分类法”,成为该病中国普查的标准之一。张圣道教授还致力于急性重症胰腺炎的研究,提出“个体化治疗”方案、“对不同病程采用不同治疗”的观点、建立了该病在中国的诊治规范,使中国的急性坏死性胰腺炎治疗水平大大提高,死亡率由百分之九十下降到百分之二十左右。采用急性坏死性胰腺炎短时血液滤过治疗,有效地阻止了该病的恶化。1999年参与成功抢救心脏8次骤停的暴发性急性胰腺炎患者——同济大学校长吴启迪,获得第四届上海市临床医疗成果奖二等奖。

在中国,1980年中华医学会成立消化病学会,开始了首次胰腺病学术会议,1984年中国外科学会开始了重症胰腺炎诊断分级讨论,经过1992年、1996年2次修订达成共识。

中华医学会外科学分会胰腺外科学组经过研究讨论,于1992年初拟订重症急性胰腺炎临床诊断及治疗分级标准。在此基础上,于1998年拟订了《重症急性胰腺炎诊治规范初稿》,2000年在杭州会议上提出《重症急性胰腺炎个体化治疗方案》。

2003年消化病学会胰腺病学组在上海举办了全国胰腺疾病会议,并制订第1版《中国急性胰腺炎诊治指南(草案)》,经过10年的实践,结合国际研究进展,于2013年对该指南进行再次修订。2005年消化病学会胰腺病学组制订《慢性胰腺炎诊治指南》,2012年第2版修订,2012年制订《我国自身免疫性胰腺炎共识意见(草案2012,上海)》,2014年制订了《胰腺癌综合诊治中国专家共识(2014年版)》,推动了中国胰腺疾病的规范化治疗和发展。;

2019年,中华医学会消化病学分会发布了《急性胰腺炎基层诊疗指南(2019年)》; vvb2021年在参考以往指南及专家共识的基础上,对指南再次修订,发布了《中国急性胰腺炎诊治指南(2021)》。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。