简介

破伤风在发达国家发病率相对较低,但在低收入国家和不发达地区仍然是一个严重的公共卫生问题,估计全世界每年破伤风发病数约为100万例,因破伤风死亡人数为30万-50万例。

命名

破伤风是一种神经系统的疾病,是由破伤风梭状芽孢杆菌(Clostridium tetani)造成的肌肉痉挛,从而使用“tetanus”来描述破伤风。在20世纪40年代前,古希腊人、古埃及人以及许多临床医生早已熟知破伤风的临床表现及其与外伤的联系。由于患者的主要特征之一是咬肌剧烈的痛性痉挛、无法张口,因此现代语言仍在使用“lockjaw”(牙关紧闭)来描述破伤风。

病原学

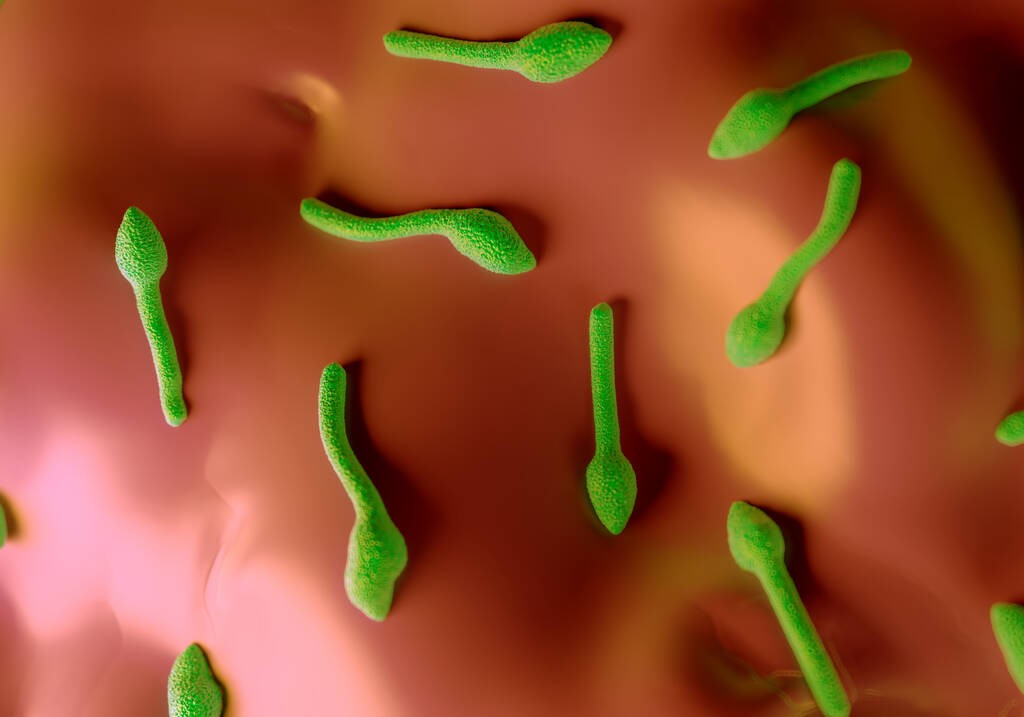

破伤风梭状芽胞杆菌属于梭菌属,在自然界中分布广泛,可存在于土壤、灰尘、人或哺乳动物类便等介质中,其菌体细长,大小为(0.5~1.7)μm×(2.1~18.1)μm,革兰染色阳性,有周鞭毛、无英膜,芽孢呈正圆形,直径大于菌体,位于菌体顶端,细菌呈鼓槌状。破伤风梭状芽胞杆菌严格厌氧,在血平板上,37°C培养48 小时后始见薄膜状爬行生长物,伴β溶血。不发酵糖类,不分解蛋白质。芽孢在干燥的土壤和尘埃中可存活数年,在100°C持续1小时才可被完全破坏。破伤风梭状芽胞杆菌产生两种外毒素:破伤风溶血毒素和破伤风痉挛毒素,后者是引起破伤风临床表现的主要致病物质。破伤风痉挛毒素属于神经毒素,毒性极强,小鼠腹腔注射的半数致死量(LDga)为0.015ng,对人的致死量小于1μg。

分型

破伤风可以分为新生儿破伤风和非新生儿破伤风。

新生儿破伤风

一般新生儿破伤风发病在婴儿出生后的2d~28d。2012年世卫组织证实,中国已消除孕产妇及新生儿破伤风。

非新生儿破伤风

指年龄超过28d,由破伤风梭状芽孢杆菌通过皮肤或者黏膜破口侵入机体,在厌氧环境中繁殖并且产生外毒素,造成的以全身骨骼肌持续强直性收缩和阵发性痉挛为特征的急性、中毒性、特异性疾病。

病因

致病原因

当破伤风梭状芽胞杆菌(破伤风杆菌)的芽孢侵入机体组织,在缺氧环境中发育为增殖体,大量繁殖且释放痉挛毒素时,就会引发破伤风,常见病因如下:

发病机制

感染后的破伤风梭状芽孢杆菌会在机体转化为繁殖体杆菌,并且产生金属蛋白酶破伤风毒素,又称为破伤风痉挛毒素。破伤风痉挛毒素通过逆行轴突运输到达脊髓和脑干,然后与这些部位的受体进行不可逆地结合,进而抑制突触释放抑制性传递介质,自主神经元和脊髓前角细胞的去抑制导致痛性痉挛、肌张力增高和广泛的自主神经不稳定。

病理生理学

破伤风杆菌的芽胞在缺氧环境中发育为增殖体,迅速繁殖的同时产生大量破伤风痉挛毒素。菌体及痉挛毒素,在局部并不会引起明显的病理改变,伤口处无明显急性炎症,甚至可能愈合。但痉挛毒素吸收至脊髓、脑干等处,就会与联络神经细胞的突触相结合,进而抑制突触释放抑制性传递介质。由于中枢抑制消失,就会引起运动神经元兴奋性增强,进而导致随意肌紧张与痉挛。破伤风痉挛毒素还可阻断脊髓对交感神经的抑制,导致交感神经过度兴奋,进而引起血压升高、体温升高、心率增快以及自汗等。

传播机制

传播途径

破伤风不能在人与人之间传播,一般由广泛存在于泥土中的破伤风杆菌感染伤口造成。

传染性

破伤风不会在人与人之间传染,是可以通过疫苗预防的具有感染性而无传染性的疾病。

潜伏期

破伤风潜伏期为3~21天,多发生于8天以内。新生儿破伤风多数为7~14天,平均7天,也可短于24小时;因伤口特征、范围和部位不同,有时可至数月。

易感人群

各年龄人群均可患破伤风。

临床表现

破伤风潜伏期通常为7~8天,也可能短至24小时或者长达数月、数年。一般潜伏期越短者,患者的预后越差,大概90%的病人在受伤后的2周内发病。非新生儿破伤风的临床表现可分为3种类型:全身型破伤风、局部型破伤风以及头部型破伤风,全身型破伤风约占88%,局部型破伤风约12%,头部型破伤风约1%。

全身型破伤风

全身型破伤风是最普遍和最严重的类型。其临床表现为全身肌肉疼痛性痉挛,随疾病进展可出现张口困难、苦笑面容,甚至牙关紧闭,进一步加重可出现颈僵硬、板状腹、角弓反张等,还可能造成周期性呼吸暂停、吞咽困难或上气道梗阻。感染严重者伴有自主神经过度兴奋,早期可表现为易激惹性、出汗、心动过速和躁动。在晚期常出现大量出汗、不稳定型高血压或低血压、心律失常、发热,痉挛发作时患者神志清楚,上述发作可因轻微的刺激 (如光、声、接触等)而诱发。

局部型破伤风

该类型较少见,临床表现为伤口附近区域的单个肢体或身体某一部位发生强直性和痉挛性的肌肉收缩,但有可能发展为全身型破伤风。

头部型破伤风

头面部受伤或慢性中耳炎、慢性鼻窦炎的患者可能出现头部型破伤风。患者可能出现吞咽困难和颅神经麻痹表现,常伴有牙关紧闭,颅神经麻痹最常见为面神经麻痹,表现为面部表情肌的麻痹,也可因动眼神经、滑车神经、外展神经和舌下神经麻痹而出现相应的症状,如眼运动障碍和舌运动障碍,头部型破伤风可发展为全身型破伤风。

诊断

诊断原则

破伤风的诊断通常根据上述典型临床表现。若患者有破伤风易感损伤史并且既往未全程接种破伤风免疫制剂,则尤其应该考虑破伤风。

症状诊断

非新生儿破伤风至少需要有以下两项表现之一:

牙关紧闭或者苦笑面容。

疼痛性肌肉痉挛。

检查项目

伤口组织的破伤风杆菌培养或PCR:检测阳性即可确诊,但是阴性并不能排除诊断。

压舌板试验:检查时使用压舌板轻触患者咽后部,发生咬肌反射性痉挛,而非正常的反射性恶心为阳性,可以辅助诊断。

破伤风抗体检测:询问患者近期是否有破伤风人免疫球蛋白(HTIG)、破伤风抗毒素(TAT)、马破伤风免疫球蛋白注射史,若破伤风抗体检测为阳性,则患破伤风的可能性小,有助于辅助诊断。

鉴别诊断

脑膜炎

患者有角弓反张、颈项强直等症状,通常合并有剧烈头痛、呕吐、高热、意识障碍等,并且脑脊液检验及头颅MRI检查异常。

狂犬病

有被猫、狗、蝙蝠咬伤或者抓伤的病史,主要表现为吞咽肌痉挛,患者“恐水”症状明显, 饮水时不能下咽且流大量口涎。

癫痫

癫痫发病时多伴有意识障碍,在癫痫发作间歇期没有肌肉强直表现,而破伤风痉挛发作时意识清楚,在痉挛间歇期肌肉仍持续强直。

口腔或咽部感染

患者虽有牙关紧闭症状,但是没有明显的肌肉痉挛,并且会有局部脓肿等感染表现及发热。

僵人综合征

僵人综合征是一种罕见的以重度肌肉强直为特征的神经系统疾病。自主运动、噪音或情绪波动等可诱发阵发性肌肉痉挛,破伤风也会出现所有这些症状。僵人综合征与破伤风不同,无牙关紧闭或面部痉挛,且对地西泮反应迅速。

药物性肌张力障碍

吩噻嗪类药物或者甲氧氯普胺等能起头部及颈部的肌肉扭转动作和眼球偏斜,但在痉挛发作间歇期没有肌肉强直,破伤风患者无眼球偏斜,且痉挛发作间歇期仍有肌肉强直。给予抗胆碱能药物对药物性肌张力障碍引起的痉挛有效,但对破伤风患者无效。

癔病

癔病虽可以出现牙关紧闭和肌肉痉挛,但通常患者既往有癔病史,且有独特的性格特征,一般在精神因素诱发下突或牙关紧闭。患者注意力被转移的时候,肌肉痉挛会缓解,有助于鉴别诊断。

神经阻滞剂恶性综合征

神经阻滞剂恶性综合征患者可出现自主神经不稳定及肌肉强直。但若患者近期因使用此作用药物(如氟哌啶醇)出现发热、神志改变等表现,可进行鉴别。

颞下颌关节紊乱

颞下颌关节紊乱可以表现为关节局部酸胀、疼痛和张口受限,但无其他部位肌肉痉挛。

士的宁中毒

士的宁又名番木鳖碱,是毒鼠药的常用成分。士的宁中毒可造成类似于破伤风的临床综合征,从临床表现上难以鉴别。当怀疑有毒鼠药中毒的可能,或缺乏破伤风常见病因,或患者已充分进行破伤风免疫预防、破伤风抗体检测阳性时,进行血液、尿液和组织学的士的宁检测可以协助鉴别。

治疗

治疗原则

破伤风是一种极为严重的疾病,死亡率高,特别是新生儿和吸毒者,因此要采取积极的综合治疗措施,需要清除毒素来源、中和游离毒素、控制和解除痉挛、保持患者呼吸道通畅和防治并发症等。

一般治疗

药物治疗

对症治疗

预防

外伤后及时进行伤口处置和合理使用破伤风免疫制剂对预防破伤风感染至关重要,若患者既往未完成含破伤风类毒素疫苗(TTCV)全程免疫或者免疫接种史不清楚,应当及时完成TTCV全程免疫接种。破伤风免疫制剂包括破伤风主动免疫制剂和破伤风被动免疫制剂。

破伤风主动免疫制剂

包含破伤风疫苗(TT)、吸附无细胞百日咳白喉破伤风联合疫苗(DTaP)、吸附白喉破伤风联合疫苗(DT)等。

破伤风被动免疫制剂

包含破伤风抗毒素(TAT)、破伤风人免疫球蛋白(HTIG)、马破伤风免疫球蛋白[F(ab')2]。

预后

重症破伤风患者可并发喉痉挛、肺部感染、窒息以及器官功能衰竭,全球范围病死率为30%~50%,如果没有医疗干预,病死率接近100%,是一种极为严重的潜在致命性疾病。

免疫预防

破伤风被动免疫

定义

破伤风的被动免疫主要指将外源性抗体如 HTIG、F(ab’)2 或 TAT 注入体内,使机体立即获得免疫力,用于破伤风的短期应急预防。

特点

特点是产生效应快,但有效保护时间较短,F(ab’)2、TAT保护时间一般只有10d,而HTIG也只有28d,F(ab')2与TAT相比,发生过敏反应的几率低,安全性高。

使用制剂

破伤风抗毒素、马破伤风免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白。

破伤风主动免疫(破伤风疫苗)

定义

破伤风的主动免疫指将TTCV接种于人体产生获得性免疫力的一种预防破伤风感染的措施。

特点

特点起效慢,一般注射约2周后抗体才达到保护性水平,从未接受过TTCV免疫的患者应连续接种3剂才能获得足够高且持久的抗体水平,全程免疫后的保护作用可达5-10年。

使用制剂

破伤风主动免疫制剂为TTCV,TTCV包括吸附破伤风疫苗(TT)、吸附白喉破伤风联合疫苗(DT)以及吸附无细胞百日咳白喉、破伤风联合疫苗(DTaP)等。6岁儿童及成人的TTCV全程接种程序见表1,<6岁的婴幼儿和儿童,按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序进行TTCV接种,见表2。

表1 >6岁儿童和成人TTCV全程免疫接种程序项目 | 第1剂次 | 第2剂次 | 第3剂次 |

推荐接种间隔 最小接种间隔 | - - | 与第1剂次间隔4-8周 4周 | 与第2剂次间隔6-12个月 6个月 |

表2 国家免疫规划疫苗儿童免疫程序疫苗种类 | 接种年(月)龄 |

| 3月 | 4月 | 5月 | 18月 | 6岁 |

百日咳白喉破伤风联合疫苗 | 1剂次 | 1剂次 | 1剂次 | 1剂次 | |

白喉破伤风联合疫苗 | | 1剂次 |

破伤风疫苗和被动免疫制剂的使用方法

目标人群及接种程序

一般人群

全程免疫且最后一次注射后的5年内。所有类型伤口,均不推荐使用TTCV、HTIG、F(ab')2或TAT。

全程免疫最后一次注射后≥5年但不足10年。清洁伤口不推荐使用TTCV、HTIG、F(ab')2或TAT。不洁伤口和污染伤口应加强接种1剂TTCV,不推荐使用HTIG、F(ab')2或TAT。

全程免疫最后一次注射已≥10年。部分患者体内抗体水平降至保护水平以下,所有类型伤口均应接种1剂TTCV,以快速提高体内抗体水平,不推荐使用HTIG、F(ab')2或 TAT。

免疫接种史不详或不足3次接种。清洁伤口仅需全程接种TTCV;不洁伤口和污染伤口在全程接种TTCV的同时应注射HTIG、F(ab')2或TAT,见表3。

表3 破伤风疫苗和被动免疫制剂的使用既往免疫史 | 最后1剂注射至今时间 | 伤口性质 | TTCV | HTIG/F(ab')2/TAT |

全程免疫 全程免疫 全程免疫 全程免疫 非全程免疫或免疫史不详 非全程免疫或免疫史不详 | <5年 ≥5年且<10年 ≥5年且<10年 ≥10年 - - | 所有类型伤口 清洁伤口 不洁或污染伤口 所有类型伤口 清洁伤口 不洁或污染伤口 | 无需 无需 加强1剤 加强1剤 全程免疫 全程免疫 | 无需 无需 无需 无需 无需 需要 |

免疫功能轻度受损外伤患者

实体器官移植手术后使用常规抗排异药物的患者、服用糖皮质激素和常规免疫抑制剂的患者、慢性肾功能不全进行透析治疗的患者、CD4细胞计数≥300个/pL的艾滋病患者,此类人群接受破伤风主动免疫后抗体滴度较正常人群衰减快,外伤后破伤风疫苗和被动免疫制剂的使用在遵循一般人群的使用原则基础上,考虑所有伤口均将加强免疫的时间间隔缩短至5年。有条件的机构,可考虑检测破伤风抗体水平。

免疫功能严重受损外伤患者

实体器官移植后使用抗CD20单克隆抗体的患者、非实体肿瘤化疗患者、CD4细胞计数<300个/μL的艾滋病患者,此类人群接受破伤风主动免疫后的效果不可靠。有条件的机构,可考虑检测破伤风抗体水平,无检测条件时应给予HTIG、F(ab')2或TAT进行保护。部分既往接受过破伤风全程免疫的造血干细胞移植患者移植后失去保护,应在移植后12个月重启破伤风基础免疫。移植后重启破伤风基础免疫的效果与正常人群相近。在移植后12个月内如果受外伤,可考虑注射HTIG、F(ab')2或TAT给予临时性保护,不推荐注射疫苗。

历史

1898年,Chauffard和Quenu首次将TAT脑内注射用于治疗破伤风。

20世纪60年代,国外研制出破伤风免疫球蛋白(TIG)开始应用于临床,而且很少有过敏反应发生,在发达国家,TIG 用于破伤风预防已有 50 多年的历史,而采用 TAT 预防破伤风的报道较为少见。

中国自1959年采用胃酶消化、硫酸铵盐析等工艺开始了精制TAT的生产。

20世纪80年代,中国又开始了人源特异性免疫球蛋白的生产,目前主要是通过采集经人用破伤风疫苗或破伤风类毒素免疫献血员的高效价血浆,进行分离提取并经病毒灭活处理,然后得到特异性的免疫球蛋白。

流行病学

破伤风在发达国家发病率较低,但在低收入国家与不发达地区仍然是一个严重的公共卫生问题,估计全世界每年破伤风发病数约100万例,由感染破伤风造成死亡人数为30万-50万例。中国尚缺乏非新生儿破伤风流行病学监测与报告体系,在中国非新生儿破伤风多散发于乡镇和农村地区,并且误诊率和漏诊率较高,因此发病率可能存在比较严重的低估。

公共卫生

研究进展

破伤风免疫制剂的应用对预防破伤风感染至关重要,破伤风的主动免疫是将TTCV接种于人体后产生获得性免疫力的措施,特点是起效慢,一般注射约2周后抗体才达到保护性水平。从未接受过TTCV免疫的患者应连续接种3剂,这才能获得足够高且持久的抗体水平,全程接种后的保护作用可达5-10年。