命名

“Areata”一词源自拉丁语“area”,意思是空置的空间或补丁。“alopecia areata”(斑秃)一词由波兰医生John Jonston在1664 年撰写的《Medicina Practica》一书中提到,后由法国医生Sauvages de Lacroix在1763年出版的《Nosologia Methodica》中引入,当时并非指特定性疾病,而是用于描述斑片状脱发。1817年,由著名皮肤科医生Robert Willan的学徒Thomas Bateman撰写的《A Practical Synopsis Of Cutaneous Disease》中首次对斑秃的症状进行了描述,但其将斑秃命名为“porrigo decalvans”,而不是“alopecia areata”。18至19世纪以来,针对描述斑片状头皮脱发的术语有很多,如斑秃、头癣等,且无区别,可以互换使用,直至19世纪中期,斑秃一词才开始用来描述现在所认为的斑秃疾病。

分型

在临床上,根据患者脱发情况,将斑秃分为以下7个类型:

斑片型:单发或多发,呈圆形或椭圆形,界限清楚;

网状型:脱发斑多而密集,呈网状;

匐行型:即带状型,主要发生于发际线部位;

中央型或反匐行型:脱发主要集中在头顶或上枕部;

弥漫型:全头皮弥漫受累,多呈急性经过,一般不形成全秃,通常在旧发完全脱落前已经有新发生长,仔细检查可以发现其中有斑状脱发,急性者易于恢复;

全秃:所有头发均脱落;

普秃:全身所有毛发均脱落。

病因

斑秃的病因尚不完全清楚,研究认为斑秃可能是遗传因素与环境因素共同作用所致的毛囊特异性自身免疫性疾病。

高危因素

遗传因素在斑秃发病中具有重要作用,研究表明约1/3的斑秃患者有阳性家族史,且同卵双生子共同患病的概率约55%。已发现多个基因位点(如HLA、ULBP1、CTLA4及IL-2/IL-21等)与斑秃有关。

发病机制

毛囊的主要组织相容性复合物Ⅰ类和Ⅱ类抗原的表达程度很低,被认为是免疫豁免器官之一。某些非特异性刺激(如感染、局部创伤等)会引起前炎症细胞因子(干扰素、肿瘤坏死因子等)的释放,并暴露原本屏蔽的毛囊自身抗原,导致机体产生自身免疫,破坏毛囊上皮细胞,形成斑秃。

病理生理学

斑秃患者在脱发斑扩大或数量增加时期,机体产生自身免疫,非毛囊毛球部朗格汉斯细胞数量增加,淋巴细胞浸润,CD8T细胞识别这些自身抗原(JAK通过传递细胞膜上细胞因子或生长因子-受体相互作用产生的信号,JAK-STAT依赖性细胞因子驱动自身反应性T细胞的增殖和活化),从而影响造血和免疫细胞功能,产生斑秃。

流行病学

发病情况

斑秃的终生患病率约2%,1990~2019年间,全球斑秃的发病人数新增了1068余万人,涨幅超过了49.41%。随着人口增加和人口老龄化等因素的影响,全球斑秃的疾病负担会持续增长。中国斑秃的患病率为0.27%。有0.2%~1.7%的人群在其一生中会经历斑秃。

分布情况

人群分布

斑秃可发生于任何年龄,中青年多见,无明显性别差异,所有人群均可患有斑秃。但有研究表明,女性斑秃的毛发再生较男性低,且发病年龄(在24.2~36.2岁)通常比男性(在26.7~31.5岁)更早,病程更长。

家族史:研究表明约有1/3的斑秃患者有阳性家族史,且同卵双生子共同患病率约为55%。

地区分布

在美国华盛顿大学健康指标与评估研究所发布的全球疾病、伤害和风险因素负担研究(The Global Burden of Disease,Injuries,and Risk Factors Study,GBD)2019评估的204个国家和地区中,2019年美国斑秃的标化患病率最高,每10万人中有355.58人患病;中国的标化患病率为每10万人中有238.47人患病,排在第68位,并且高于全球平均水平。

临床表现

主要症状

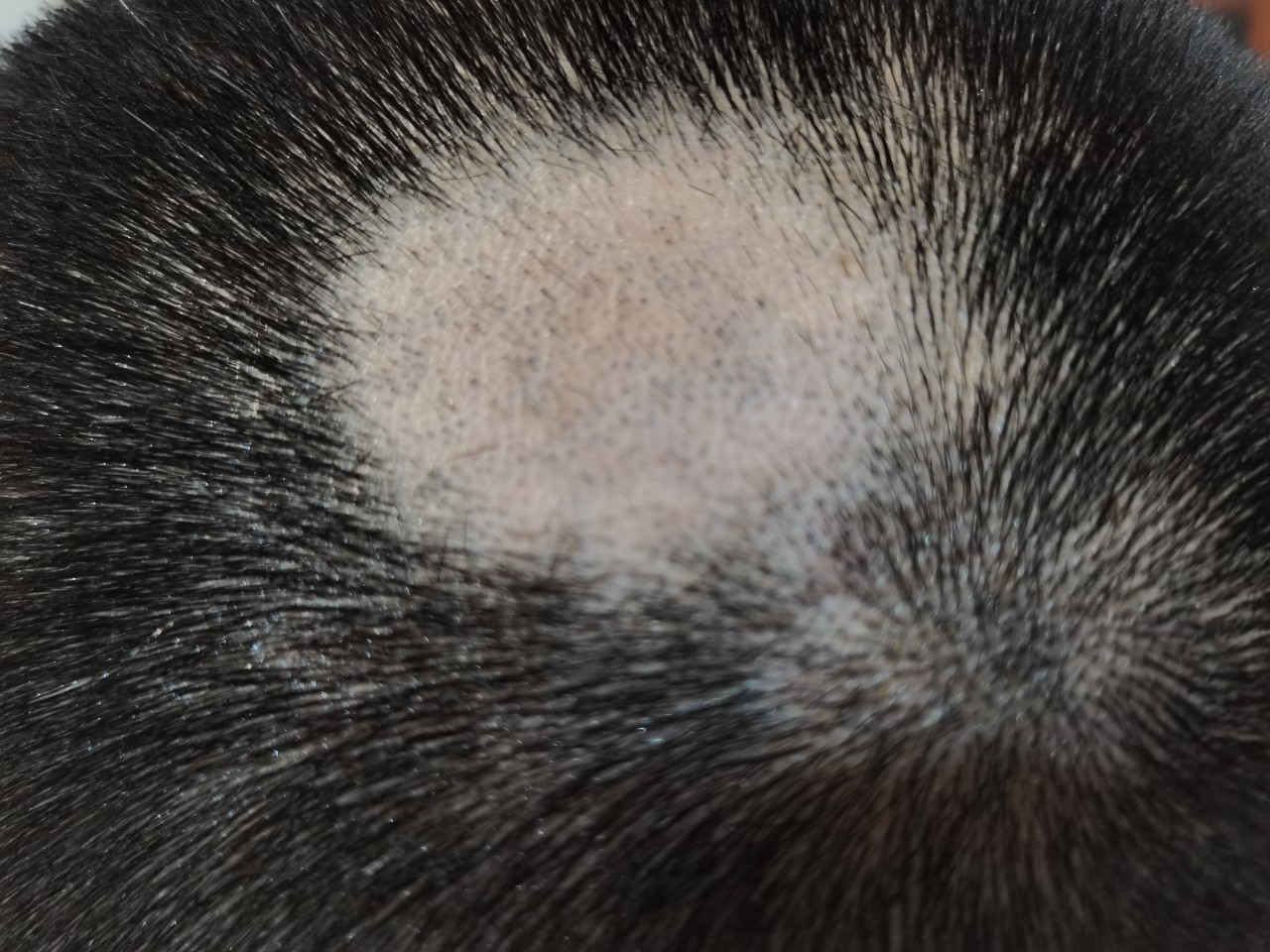

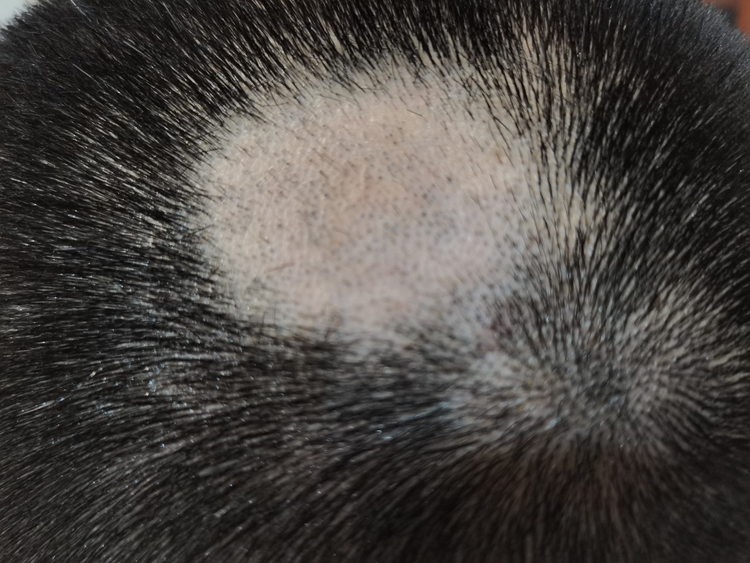

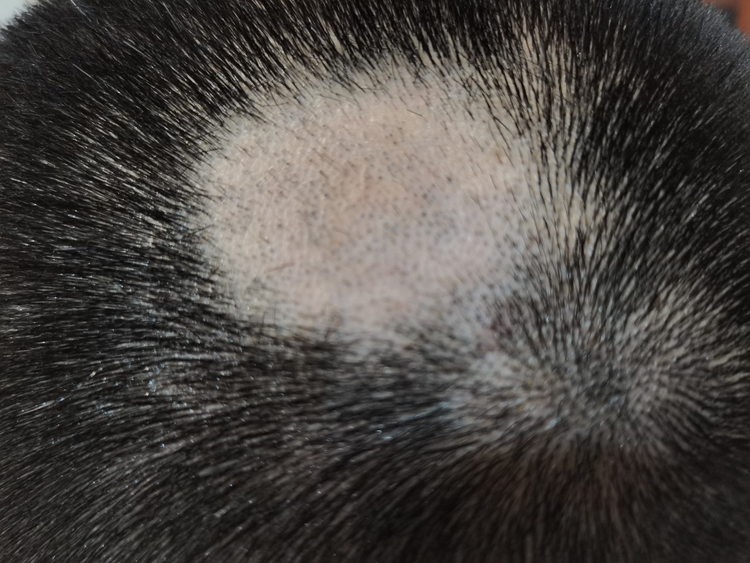

典型表现是突然发生的斑状脱发,多呈圆形或椭圆形,脱发的边界清晰、大小不等,皮肤外观基本正常,可单发或多发,如图。主要为脱发,也可能发病于胡须、眉毛、睫毛、阴毛、腋毛、体毛,脱发斑通常边界清晰,皮肤外观基本正常,一般无明显自觉症状。

根据患者病情的进展情况,可分为进展期、稳定期和恢复期。

进展期(活动期):患者脱发斑扩大或数量增加,可有断发,在患者脱发区边缘进行拉发试验,结果阳性。

稳定期(静止期):患者停止毛发脱落,进行拉发试验,结果呈阴性,大多局限性斑秃患者在3~4个月后进入恢复期。

恢复期:在患者的脱发区域生长出新的毛发,最开始为纤细、柔软、色浅的细发,后逐渐转变为黑色毛发。

其他症状

少数患者会有轻度头皮瘙痒感或者紧绷感等症状;还有的患者会表现出指甲的症状,如指甲有点状凹陷、点状白甲、甲纵嵴等症状。

并发症

部分斑秃患者可并发自身免疫性疾病或炎症性疾病,如桥本氏甲状腺炎、红斑狼疮、特应性皮炎、过敏性鼻炎、白癜风、甲状腺疾病、扁平苔藓、荨麻疹、银屑病等。

病情评估

斑秃患者的病情严重程度评估,参考美国斑秃评估指南推荐的SALT(Severity of ALopecia Tool)方法,具体分级见表1。一般认为脱发面积小于25%为轻度(S0、S1),25%~49%为中度(S2),大于50%为重度(S3以上)。

表1 SALT法评估斑秃病情严重情况S(头发脱落情况) | B(头发以外体毛脱落情况) | N(甲受累情况) |

S0 | 无头发脱落 | B0 | 头发以外无毛发脱落 | N0 | 无甲受累 |

S1 | 头发脱落<25% | B1 | 头发以外部分体毛脱落 | N1 | 部分甲受累 |

S2 | 头发脱落 25%~49% | B2 | 全身体毛全部脱落 | N1a | 20全部甲营养不良 |

S3 | 头发脱落 50%~74% | | | | |

S4 | 头发脱落 75%~99% | | | | |

| S4a | 75%~95% | | | | |

| S4b | 96%~99% | | | | |

S5 | 头发脱落 100% | | | | |

就诊指征

患者因外部刺激、精神环境因素、疾病等,突然发生的一个至多个边界清晰的脱发斑,给患者带来严重精神压力;或者脱发范围不断变大,影响患者的生活质量等。

检查诊断

诊断原则

典型的斑秃患者应根据其临床症状结合皮肤镜检查结果即可进行诊断。部分患者临床表现不典型,可使用相关辅助检查,与其他脱发进行鉴别诊断。

检查项目

拉发试验:作为斑秃的辅助诊断。斑秃的进展期拉发实验结果常为阳性,毛发根部呈杵状或锥形。但急性或慢性休止期脱发、急性生长期脱发者的活动期的拉发实验也为阳性,而雄激素性秃发患者一般为阴性。

皮肤镜检查:从表面对患处的水平面进行观察,在斑秃的临床诊断中有重要价值。

皮损组织病理检查:从患处的垂直断面对表皮进行观察,检查毛囊的形态、个数及囊的周期性改变。

实验室辅助检查:斑秃的实验室检查通常不作为斑秃的诊断依据,主要是为了明确是否并发其他免疫异常及过敏等表现或用于鉴别诊断。如进行进行甲状腺功能检查、甲状腺自身抗体检查、抗核抗体检查、血清总IgE检查等。此外,若怀疑因患有感染性疾病而导致的脱发,患者还可进行真菌镜检、梅毒螺旋体抗体等检查以明确病因。

诊断指标

拉发实验

患者3天内不洗发,用拇指和食指拉起一束(约50~60根)毛发,用轻力顺毛干向发梢方向滑动,计下拔下的毛发数量。数量大于6根为阳性,表明有活动性脱发;小于2~3根为阴性,可属于正常生理性脱发。

皮肤镜检查

作为医生诊断的主要检查手段。斑秃患者脱发区域在皮肤镜下的指征感叹号样发、黑点征、黄点征、断发、锥形发、毛干粗细不均、毳毛增多以及猪尾状发等。感叹号样发是斑秃的特异性皮肤镜表现。

皮肤镜检查还可判断及监测斑秃的活动性:

稳定期:主要表现为黄点征;

活动期:可能出现黑点征、感叹号样发、锥形发、断发和毛干粗细不均等。

皮损组织病理检查

斑秃患者的毛球部周围炎性细胞浸润,可呈“蜂拥状”;浸润细胞以淋巴细胞为主,可伴有少量嗜酸性粒细胞和肥大细胞;

细胞浸润的程度常与病情严重程度不成比例,全秃和普秃患者皮损中并不一定有明显的炎症浸润;

生长期毛囊减少,退行期和休止期毛囊增多(比例>50%),并可见毛囊微小化及营养不良的生长期毛囊;

急性期仅有轻度的炎症浸润,亚急性期以毛囊周期的改变和炎症浸润为特点,慢性斑秃患者皮损中炎症浸润不明显;

在同一患者的不同区域可同时出现不同时期的组织病理表现。

鉴别诊断

拔毛癖:常见于儿童,可能存在拔毛史。患处常表现为斑片状脱发,但形状不规则、边缘不整齐,可见大量牢固的断发。可使用皮肤镜检查进行鉴别诊断。皮肤镜下可见到黑点征、长短不一的断发,断发的断端卷曲或分叉,皮损组织病理亦具有特征性表现。

头癣:常见于儿童,除有斑片状脱发,患处头皮有不同程度的红斑、鳞屑、结痂等炎症改变,可检出真菌。

瘢痕性秃发:可由多种因素引起,如盘状红斑狼疮、毛发扁平苔藓、局限性硬皮病、秃发性毛囊炎、头皮的物理或化学损伤、感染等,常表现为因毛囊被破坏不可再生而发生的局限性永久性的秃发。其常有炎症过程,脱发区域头皮可见萎缩、瘢痕或硬化、毛囊开口消失。

梅毒性脱发:其皮肤镜表现及组织病理表现与斑秃相似,但临床上表现多为虫蚀状的多发性小脱发斑,患者的血清中可检测到梅毒特异性抗体阳性,可出现二期梅毒皮肤表现。

生长期脱发:药物(如化疗药等)引起的弥漫性脱发,需和急性弥漫性斑秃鉴别。

女性型雄激素性秃发:雄激素性秃发发病缓慢,脱发部位以额部及顶部为主,患者做拉发试验阴性,皮肤镜下无断发、黑点征或感叹号样发,该病有时需与弥漫性斑秃鉴别。

休止期脱发:因营养不良、内分泌疾病、精神因素以及节食减肥等导致,临床上脱发较为弥漫,部分患者拉发试验阳性,但一般无断发、黑点征或感叹号样发。

先天性秃发:通常发病早,在出生时或者出生后不久发病,临床表现为无毛发或毛发稀疏,或者局部或全身毛发受累,毛干可有结构改变,如念珠状发和羊毛状发等,部分患者可并发外胚叶发育异常。需要与儿童斑秃鉴别。儿童斑秃患者一般在出生时毛发正常,儿童期会出现斑状脱发,斑秃患者的毛发常可再生,病情常反复。

治疗

治疗目的

斑秃的治疗目的是控制病情进展、促使毛发再生、预防或减少复发,提高患者生活质量。

一般治疗

大部分斑秃患者可自愈或者经治疗后痊愈,患者无需有过多压力,要保持健康的生活方式,有充足的睡眠,并适当锻炼。如果患者患有其他疾病引起的斑秃,则应及时对症治疗。

对于中轻度斑秃的患者可进行随访观察,或使用外用药治疗;

对于脱发面积大、脱发进展快的斑秃患者,应在斑秃早期机型进行积极的治疗;

对于久治不愈的重度斑秃患者,为避免长期治疗引起的副作用,也可与主治医师进行病情评估后停止药物治疗。为减轻斑秃带来的生活压力,可以选择使用假发等措施遮掩。

临床治疗

局部治疗

外用制剂

外用糖皮质激素:是中轻度斑秃患者的主要外用药物,如卤米松、糠酸莫米松、丙酸氯倍他索等,用于脱发部位及活动性区域。对于面积较大的重度患者可使用强效糖皮质激素乳膏封包治疗。治疗3~4个月后仍未见疗效,应及时调整治疗方案。其不良反应有皮肤萎缩变薄、毛细血管扩张、毛囊炎及色素减退等,停药后大部分可缓解。且使用糖皮质激素封包治疗时应注意监测眼压,警惕青光眼的发生。

外用米诺地尔:适用于稳定期及脱发面积较小的斑秃患者,常需与其他治疗联合应用,避免单用于进展期斑秃患者。外用米诺地尔浓度一般有2%和5%浓度,5%浓度的治疗效果可能更好,但不良反应也会相对更多见。常见的不良反应主要是局部刺激和多毛,停药后可自行恢复,偶见过敏反应。

注射剂

皮损内注射糖皮质激素,如复方倍他米松注射液、曲安奈德注射液等。对于脱发面积较小的稳定期成人患者,如中轻度斑秃患者,可首选皮损内注射糖皮质激素进行治疗。其不良反应有局部皮肤萎缩、毛囊炎、色素减退等,大部分患者可自行缓解。

局部免疫疗法

临床使用的接触致敏剂为二苯基环丙烯酮(DPCP)和方酸二丁酯(SADBE)。可应用于病程较长且其他治疗方式效果不佳的斑秃患者。但其在临床的使用应取得医院伦理委员会同意,患者签署书面知情同意书后谨慎应用。且经研究表明,此疗法应至少坚持治疗3~6个月后可评价疗效,其有效率约30%~50%。其不良反应较多,如接触性皮炎、淋巴结增大、色素沉着、发热和白癜风等,严重者还需停药。

系统治疗

糖皮质激素:对于急性进展期和脱发面积较大的中、重度成人患者,可系统使用糖皮质激素进行治疗,如泼尼松、复方倍他米松等。若系统治疗达其3~6个月后无明显疗效,应停止使用,但具体服用方法及停药遵医嘱,不可擅自减药和停药,否则会提高复发率。治疗中应监测药物的不良反应并及时调整治疗儿童应慎用。

免疫抑制剂:如环孢素等,也可联合小剂量糖皮质激素治疗,不作为临床一线药物。患者不宜使用糖皮质激素治疗时可选用。部分患者使用免疫抑制剂治疗有效,但其有不良反应多、费用高、停药后复发率高等缺点。

其他治疗

药物治疗:如甲氨蝶呤、环孢素、维A酸及羟氯喹等。

新药及老药新用:国内外有研究报道一些新的药物和治疗方式对斑秃有一定疗效,如口服JAK抑制剂、抗组胺药物(如依巴斯汀和非索非那定等)和复方甘草酸苷,外用前列腺素类似物,应用补脂骨素长波紫外线(PUVA)、窄谱中波紫外线(UVB)、308nm准分子激光、低能量激光及局部冷冻治疗等,但这些治疗的疗效及安全性还有待进一步评估。

不治疗:不是所有患者都需要药物治疗,有30%~50%斑秃患者可在1年内自愈。但斑秃的病程具有不确定性,若选择不治疗,应充分与主治医师沟通并密切观察病情的进展。

遮掩:对于许多重症斑秃患者,其脱发面积大、病程长、无自愈倾向、药物治疗效果差、不良反应多,经与主治医师进行充分沟通后,也可选择放弃治疗,使用假发及使用纹眉术等方式进行遮掩。

中医治疗:中医辨证治疗可作为临床上治疗斑秃的代替方法。中医认为斑秃是因为肝肾亏虚、气血两虚、血热风燥、气滞血瘀等引起的,故中医治疗斑秃主要以补益肝肾、益气补血、凉血散风、理气活血为治疗原则。有研究表明使用梅花计联合穴位注射复方丹参注射液治疗斑秃可促进药物吸收,增强疗效。

预防

斑秃为自身免疫性疾病,是患者因外部刺激、精神环境因素、疾病等因素引起的。因而斑秃的预防可以从减少外部刺激、保持健康的生活方式、有充足的睡眠、适当锻炼等方式进行预防。

预后

斑秃患者的预后因人而异,轻度斑秃患者大部分可自愈或在治疗后痊愈,部分患者呈缓解与复发交替,部分患者脱发逐步加重,形成终生秃发状态。

有研究表明,34%~50%的轻症患者可在1年内自愈,有14%~25%的患者病情持续或加重;全秃及普秃自然恢复率小于10%。病程超过2年的患者对治疗反应差。

有研究表明,成人头皮斑秃面积<25%者,68%可以恢复;25%~50%者,32%可以恢复;>50%者,仅有8%可以恢复。

斑秃的复发常见,常认为斑秃复发性及预后不佳的因素包括儿童期发病、病程长、脱发面积大、病情反复、匐行型斑秃、伴有甲损害、并发特应性疾病或自身免疫性疾病等。

历史

最早人们认为斑秃是由于寄生虫导致的,19世纪中期到二十世纪,有学者陆续提出斑秃与炎症、神经因素、情绪、内分泌有关。其中1929年,有学者提出斑秃与遗传因素相关,1958年提出自身免疫原因,1997年,Paus、Messenger及其同事概述了斑秃的发病机制,但斑秃的特异性自身抗体的鉴定仍然难以捉摸。

随着基因水平的研究不断发展,科学家们已找到了可能与斑秃发病机制中相关的免疫变化基因,如UL16结合蛋白的基因等。

相关人物

John Jonston

波兰医生,在1664年出版的《Medicina Practica》中最早提到斑秃一词。

John医生是波兰籍医学博士,一位杰出的博物学家,曾在剑桥大学学习植物学和医学课程,1632年起行医并获得很高的声誉。

Sauvages de Lacroix

法国医生,在1763年出版的《Nosologia Methodica》中引入“alopecia areata”(斑秃)一词。

他将脱发分为areata(斑秃)、simplex(单纯性)、syphilitica(梅毒性)和volatilium(挥发性)四类。且斑秃最早并非指一种特殊的疾病,而是被用作描述性用语,用来描述由各种疾病(如癣、麻风病等)引起的斑片状脱发。

Robert Willan和Thomas Bateman

1817年,由著名皮肤科医生Robert Willan的学徒Thomas Bateman撰写的《A Practical Synopsis Of Cutaneous Disease》(《皮肤病实用概要》)中首次对斑秃的临床症状进行了描述。

Robert Willan医生是英国皮肤病学的创始人,Willan医生通过对皮肤病的严格分类对皮肤病学做出了重大贡献。他确定了八类疾病:papulae(丘疹)、sqamae(鳞状)、exanthemata(皮疹)、bullae(大疱)、pustulae(脓疱)、vesiculae(水疱)、tubercula(结核)、maculae(黄斑)。

Robert Willan医生患有肺结核去世,Willan医生生前对疾病的分类内容在其1808年出版的《On cutaneous diseases》(《论皮肤疾病》)一书中,仅完成了一半。Robert Willan医生去世后,他的学徒(以Thomas Bateman医生为首)根据Willan医生对皮肤病的分类,整理并完成了所有类别的编撰工作,并于1813年首次出版了《A practical synopsis of cutaneous diseases according to the arrangement of Dr Willan》一书,这本书后来成为了一本非常重要的教科书。这本书除了对Willan医生的早期工作进行了整理,同时也加入部分了Bateman医生自己的观点。

研究进展

药物研究

有报道称,口服JAK抑制剂、抗组胺药物(如依巴斯汀、非索非那定等)、复方甘草酸苷等药物、外用前列腺素类似物对斑秃有一定疗效,但其安全性还需进一步评估。

2022年6月13日,巴瑞替尼在美国获批上市。巴瑞替尼是一种选择性JAK1/2抑制剂,是美国食品药品管理局首次批准的用于斑秃全身疗法的靶向药物。但使用巴瑞替尼治疗斑秃的报道较少,中国有临床研究称使用该药物治疗重度斑秃获得了较好的疗效。但关于其用药剂量的积累,其不良反应及风险评估还需进一步的研究。临床上主要报告的不良反应有呼吸道感染、头痛、痤疮、高胆固醇、与肌肉相关的血液标志物升高、尿路感染、肝酶水平升高、毛囊炎症、疲劳、下呼吸道感染、恶心、生殖器酵母菌感染、低红细胞计数、低白细胞计数、腹痛、带状疱疹、体质量增加等。

治疗方法研究

有研究称补脂骨素长波紫外线(PUVA)、窄谱中波紫外线(UVB)、308nm准分子激光、低能量激光、局部冷冻治疗等治疗方式可应用到斑秃的治疗,但其疗效和安全性还需进一步评估。

有研究表明甘草酸二胺肠溶胶囊联合液氮冷冻治疗斑秃的临床疗效安全可靠,且有不影响患者的肝肾功能的优点。

基因研究

有研究表明,斑秃患者外周血单个核细胞(PBMCs)中的转录因子叉状头螺旋转录因子(FOXP3)蛋白的表达水平降低可能与斑秃患者的细胞免疫失调有关,FOXP3基因可能为斑秃疾病诊断治疗的新靶点。但是,斑秃的发病机制复杂,FOXP3是发挥作用的机制等问题还有待研究。

注释

[a]一类非受体酪氨酸激酶家族,已知有 JAK1、JAK2、JAK3和 TYK2 4种类型

[b]STAT:signal transducer and activator of transcrtiption,磷酸化激活信号传导和转录激活因子

[c]毛发近端逐渐变细