简介

高粱秆较粗壮,高3~5米。叶片线形至线状披针形,先端渐尖,基部圆或微呈耳形。圆锥花序疏松,长15~45厘米;无柄小穗倒卵形或倒卵状椭圆形;两颖均革质,初时黄绿色,成熟后为淡红色至暗棕色;外稃透明膜质。颖果两面平凸,淡红色至红棕色。有柄小穗线形至披针形,宿存,褐色至暗红棕色。

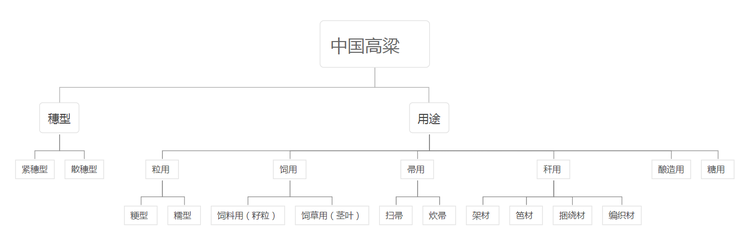

高粱是重要的旱地粮食作物,还可用于酿造酒和醋、生产酒精、制糖、作饲料等。此外,高粱种子、种皮和根均具药用价值。

研究历史

高粱的分类

传统的高粱属(Sorghum)分类体系把高粱分成5个组(Section),即高粱组(sorghum)、近似高粱组(parasorghum)、有柄高粱组(stiposorghum)、异高粱组(heterosorghum)和多毛高粱组(chaetosorghum)。其中,高粱组包括双色高粱、栽培高粱及分布在亚洲和非洲的野生近缘种。

1936年,英国的植物分类学家Snowden对全世界的栽培高粱作了详细的分类,将栽培高粱分成6个亚系、31个种、158个变种和523个类型,共712个分类单位。他在研究16个中国高粱类型的基础上,将中国高粱分在有脉和双色两个亚系中,并明确地把无柄小穗外颖上半部带有显著条状的栽培类型划分为一个亚系,即有脉亚系,也称作中国高粱群(Kaoliang group)。

1972年,Harlan和de Wet发表了栽培高粱的简易分类法,将栽培高粱分类为双色、几内亚、顶尖、卡佛尔和都拉5个基本族和10个中间族。他们把Snowden分类系统中的有脉亚系,即中国高粱群拆开分别列于双色族及顶尖—双色和卡佛尔—双色两个中间族中。在栽培高粱简易分类系统中,中国高粱已完全丧失了以一个独立的亚系(或族)而存在的地位。

高粱的起源

高粱起源于非洲,这一观点由Condolle(1882)首先提出。考古发现也证实,非洲是发现野生高粱和高粱驯化遗存最多的区域。在埃及和苏丹边境的纳布塔盐湖(Nabta Playa)考古遗址发现了碳化的有食用痕迹的高粱籽粒,证实了人类食用高粱的历史已有8000年,这也是人类利用高粱最早的证据。

中国高粱的起源

关于中国高粱的来源和起源问题,多年来一直有不同的说法,归纳起来主要有两种,一是非洲起源,经印度传入中国,二是中国起源,以第一种说法更为普遍。

Condolle(1886)认为高粱起源于非洲,经印度传入中国。中国学者齐思和(1953)认为高粱大概是西南少数民族先行种植,大约在晋朝以后中原始有,到了宋朝才普遍种植。Martin(1970)认为高粱由非洲传入印度后横跨南亚而传播,于13世纪到达中国,然后逐步形成了中国和日本的特殊高粱类型。Billot等(2013)用SSR标记对全球高粱的遗传多样性做了全面分析。结果表明等位基因数量最多的地区集中在非洲中部和东部,中国高粱多态性差,基本都来自一个共同先祖,相邻法聚类分析结果表明中国高粱与印度高粱关系最近,这为中国高粱从印度传入的推测提供了有力证据。

持“中国高粱起源于中国”观点的学者首推俄国植物学家E. Bretschneider,他认为“高大之蜀黍为中国之原产”。Vavilov(1935)也认为中国高粱起源于中国,并用高粱的谐音Kaoliang代表起源于中国的栽培高粱。范毓周(1997)根据考古发现论定我国最早的高粱栽培可上溯至新石器时代,商、周时期继续栽培,两汉时期由中原传入东北。

高粱的传播

从大量的考古和研究结果看,高粱并非完全栽培驯化后才开始传播,而是在传播过程中逐步驯化。Quinby(1967)认为高粱在5000年前开始向全球传播,Kimber(2000)认为高粱在8000~1500年前开始向非洲大陆、印度、中东、西亚等周边传播。其实,高粱在近代才完成向全球的传播,公元1757年Benjamin Franklin把中国帚高粱引入美国,非洲的卡佛尔高粱公元1857年才达到美洲。

关于高粱传入中国的时间,中外学者提出了多种猜想,有先秦传入说、两汉魏晋传入说和宋元传入说。其中,先秦时期高粱传入中国除有考古发现的依据外,也得到了分子生物学研究结果的支持。

形态特征

茎秆

高粱为一年生草本。秆较粗壮,直立,高3~5米,横径2~5厘米,基部节上具支撑根。

叶

叶鞘无毛或稍有白粉;叶舌硬膜质,先端圆,边缘有纤毛;叶片线形至线状披针形,长40~70厘米,宽3~8厘米,先端渐尖,基部圆或微呈耳形,表面暗绿色,背面淡绿色或有白粉,两面无毛,边缘软骨质,具微细小刺毛,中脉较宽,白色。

花

圆锥花序疏松,主轴裸露,长15~45厘米,宽4~10厘米,总梗直立或微弯曲;主轴具纵棱,疏生细柔毛,分枝3~7枚,轮生,粗糙或有细毛,基部较密;每一总状花序具3~6节,节间粗糙或稍扁;无柄小穗倒卵形或倒卵状椭圆形,长3.5~5.5毫米,基盘纯,有髯毛。

两颖均革质,上部及边缘通常具毛,初时黄绿色,成熟后为淡红色至暗棕色;第一颖背部圆凸,上部1/3质地较薄,边缘内折而具狭翼,向下变硬而有光泽,具12~16脉,仅达中部,有横脉,顶端尖或具3小齿;第二颖7~9脉,背部圆凸,近顶端具不明显的脊,略呈舟形,边缘有细毛。

外稃透明膜质,第一外稃披针形,边缘有长纤毛;第二外稃披针形至长椭圆形,具2~4脉,顶端稍2裂,自裂齿间伸出一膝曲的芒,芒长4~15毫米;雄蕊3枚,花药长约3毫米;子房倒卵形;花柱分离,柱头帚状。

果实

颖果两面平凸,长3.5~4毫米,淡红色至红棕色,熟时宽2.5~3毫米,顶端微外露。有柄小穗的柄长约2.5毫米,小穗线形至披针形,长3~5毫米,雄性或中性,宿存,褐色至暗红棕色;第一颖9~12脉,第二颖7~10脉。

物种分布

高粱是世界上最古老的禾谷类作物之一,在全球热带、亚热带和温带地区广泛种植,如印度、尼日利亚、美国、墨西哥、中国等;在中国的分布很广,几乎全国各地均有栽培,主要分布在东北、华北、西北和黄淮流域的温带地区。

生长习性

高粱原产于热带,要求较高的生育温度。种子在6~10℃下就能发芽,最适发芽温度为25~30℃。出苗至拔节期,适宜生育温度为20~25℃。拔节至抽穗期为高粱生育盛期,要求的适宜温度为25~30℃。开花授粉是高粱生殖器官生理活动旺盛时期,对温度要求比较严格,在26~30℃温度下有利于开花授粉和结实。高粱是