发现历史

甲烷的发现

1776年11月,意大利物理学家伏打(A.Volta) ,在意大利北部科摩(Como)湖的淤泥中收集到一种气体。他点燃了这一气体火焰呈青蓝色,燃烧较慢,需要10-12倍体积的空气才会燃烧爆炸,不同于可燃性空气(氢气)的燃烧。提出原子论的英国化学家道尔顿也和伏打一样收集了沼气,并进行了研究。1790年英国医生奥斯汀(W.Austin)发表燃烧甲烷和氢气的报告。他测定了甲烷比氢气重。而且氢气燃烧生成水,甲烷燃烧生成水和二氧化碳。他确定甲烷是碳和氢的化合物。

甲烷的研究

1808年,原子论创立者约翰·道尔顿(John Dalton)认为甲烷分子是由两个氢原子和一个碳原子构成的,并用:

表示甲烷的分子结构。

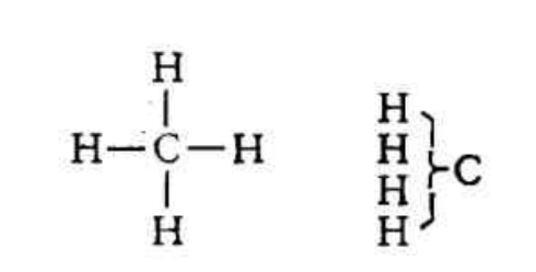

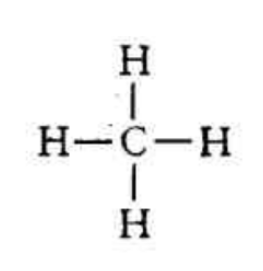

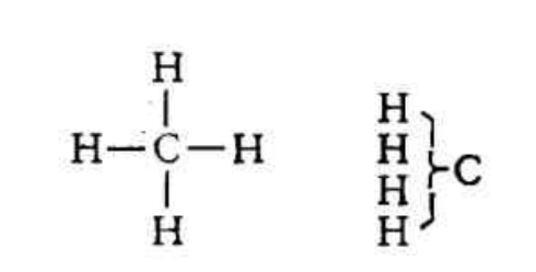

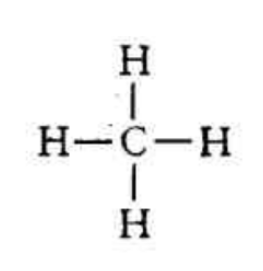

继道尔顿之后,1813年,瑞典著名学者伯齐利乌斯(Jacob Berzelius)将元素符号引入有机化学 。1857—1858年,德国化学家凯库勒(FriedrichA·Kekule)提出了有机物分子中碳原子为四价 。1861年,俄国化学家布特列洛夫(Butlerov, Aleksandr)提出了化学结构理论的基本思想。这些理论的确立,为人们研究甲烷分子的结构提供了理论依据,人们就在这些理论基础上相继提出了:

三种甲烷的结构式。

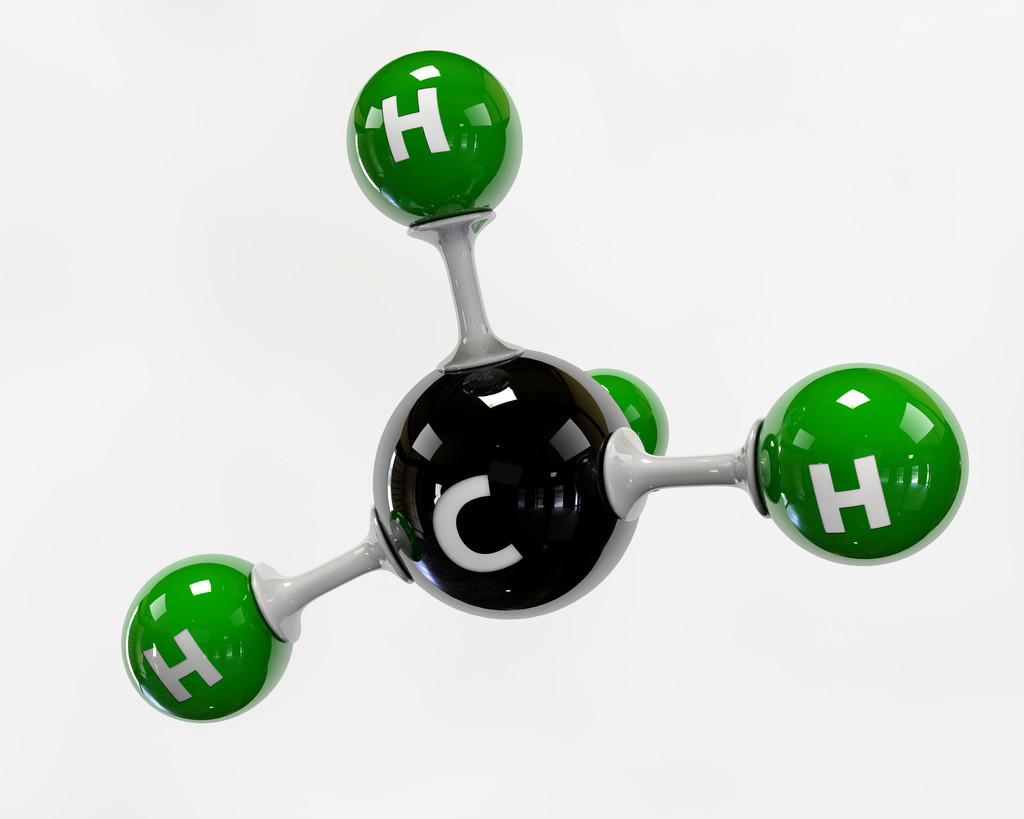

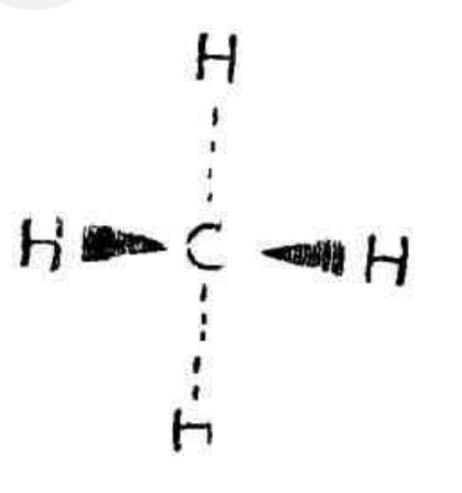

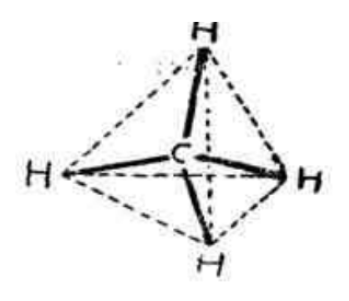

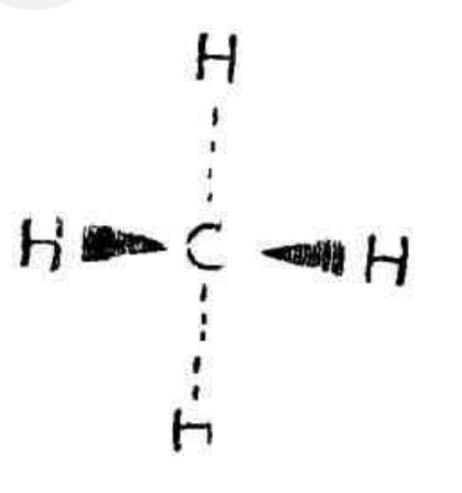

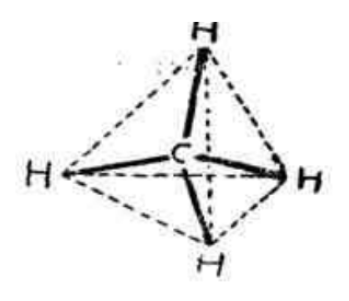

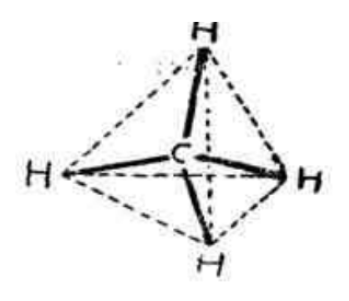

到了19世纪,人类对化学的认识上升到了立体化学的层面。1874年,范霍夫(Jacobus Henricus van 't Hoff)和列别尔(J.A.Le Bel)分别从旋光异构体的数目出发,提出了碳原子具有四面体结构的学说。即甲烷分子中,碳原子位于正四面体的中心,连接氢原子的四个键伸向四面体的四个顶点。这样甲烷的分子结构又可以用:

来表示了。但范霍夫提出的学说遭到了强烈的批判。后来,近代X-射线和电子衍射进一步证明了甲烷正四面体结构,而且根据H-C-H的键角就为109°28’,也证明甲烷分子是一个正四面体的立体结构。

1916年美国化学家路易斯(Gilbert Newton Lewis)提出了共价学说,建立了经典的共价键理论(又称八隅体理论),这时候甲烷的分子结构变为:

理化性质

物理性质

甲烷在常温下是无色无味的气体,熔点-182.6℃,沸点-161.4℃,相对密度(水=1)为0.42(-164℃),相对蒸汽密度(空气=1)为0.6,饱和蒸气压为53.32kPa(-168.8℃),临界温度为-82.25℃,临界压力为4.59MPa。微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。

化学性质

在通常情况下,甲烷分子是比较稳定的,跟强酸、强碱或强氧化剂等一般不起反应。但是甲烷的稳定性是相对的,在特定的条件下,也会发生某些反应。

加热分解

在隔绝空气的条件下,把甲烷加热到1000℃~1200℃,能分解成炭黑和氢气。

矿产分布

甲烷是天然气、沼气、坑气主要成分,自然界中储量大,分布较广但不均衡。

其他分布

其他星球,如火星、土卫二也存在甲烷。

分子结构

在甲烷分子中,碳原子采取sp杂化。4个氢原子的s轨道与碳原子的4个sp杂化轨道正面重叠,形成4根C-H键。由于碳原子sp杂化轨道呈正四面体构型,所以,甲烷分子也是正四面体构型。H-C-H为109°28′,C-H键的键长为110pm。甲烷是分子晶体,分子间存在共价键。因为C原子吸引电子的能力强于H原子(H原子电子层中的电子已饱和),因此电子更偏向C原子;H由于偏离电子而显正价,C由于偏向电子而显负价。

环境影响

环境污染

泄露、不正当的使用等会对地表水、土壤、大气和饮用水造成污染

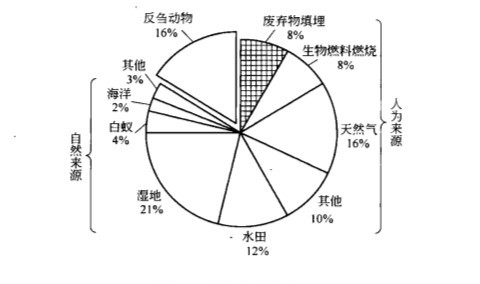

温室效应

2018年4月2日,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员,利用俄克拉何马州南大平原观测站十年来获得的对地球大气的综合观测数据,首次直接证明了甲烷导致地球表面温室效应不断增加。

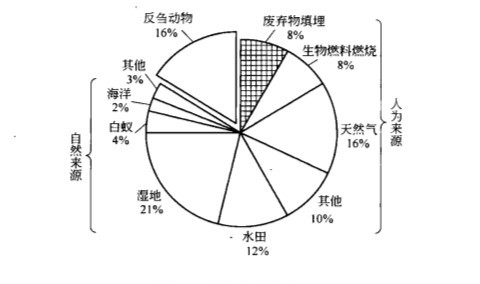

研究人员称,21世纪初,大气中甲烷的浓度停滞不前,温室效应也遵循同样的模式;但从2007年开始,甲烷浓度开始上升的同时,其导致的温室效应也水涨船高。温室气体甲烷——由奶牛和垃圾场产生。这些温室气体比二氧化碳效力强得多,根据相关机构的研究,以单位分子数而言,甲烷的温室效应要比二氧化碳大上25倍,而最新的计算方式甚至得出甲烷的温室效应比二氧化碳强72倍。但是甲烷在大气中存留的时间要短得多,仅留存大约十年左右。

安全事宜

消防相关

易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火或热源有燃烧爆炸的危险。当空气中的甲烷浓度达到5%到15%时,遇明火或静电会爆炸。甲烷与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

健康相关

皮肤接触液化本品,可致冻伤。

甲烷是一种窒息剂。若空气中的甲烷含量达到25% ~30%时就会使人发生头痛、头晕、恶心、注意力不集中、动作不协调、乏力、四肢发软等症状。若空气中甲烷含量超过45% ~50%时,就会因严重缺氧而出现呼吸困难、心动过速、昏迷以至窒息而死亡。

急救措施

若起火。用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

若冻伤。将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感,就医。

若吸入。迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。若有呼吸困难者,应给输氧。若有呼吸、心跳停止者,立即进行心肺复苏术并就医。

若泄露。应消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器,使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

GHS制度

象形图 |

|

|

信号词 | 危险 |

GHS分类 | H220;危险说明:极易燃气体;危险等级:危险易燃气体 |

防范说明代码 | P210、P222、P230、P280、P377、P381 和 P403 |