分类研究

1876年俄国鱼类学家凯斯勒(Kessler)最早开始对青海湖裸鲤进行分类研究,将1874年俄国学者普日瓦尔斯基(Przewalski)采自中国青海湖的一尾标本定名为Schizopygopsis przewalskii,但在描述中没有提到下颌前缘是否有锐利角质。

1891年,俄国鱼类学家赫滕斯坦(Herzenstein)结合普日瓦尔斯基1880年和1886年采自青海湖的标本,对该尾鱼的模式标本进行补充描述,将属名变更为Gymnocypris。并根据背鳍起点位置和口裂前缘与眼下缘的相对位置建立了两个新种:Gymnocypris leptocephalus和Gymnocypris roborowskii。1963年中国学者张春霖等人根据形态学特征建立了四个新种:G.depressus、G. chengi、G. convexaventris和G. chinghainensis。

1975年中国学者武云飞以及朱松泉在测量大量标本后认为上述6个种都是Gymnocypris przewalskii的同物异名,赫滕斯坦和张春霖等人建立新种所依据的特征都只是种内的变化。武云飞和朱松泉根据形态和地理差异,把青海湖地区的裸鲤归结一个种Gymnocypris przewalskii,两个亚种:青海湖裸鲤Gymnocypris przewalskii przewalskii和甘子河裸鲤Gymnocypris przewalskii ganzihonensis。其中甘子河裸鲤仅分布于青海湖附近无表面径流流入的甘子河。

形态特征

基本特征

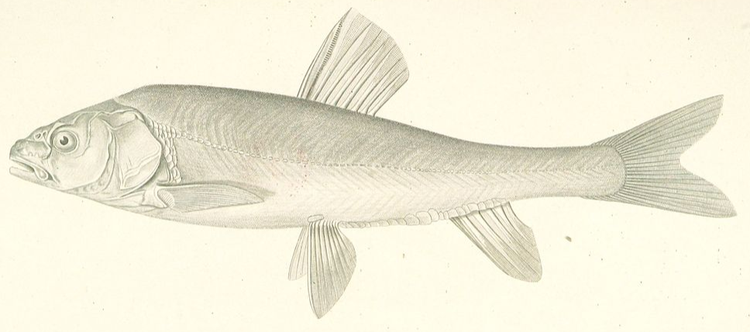

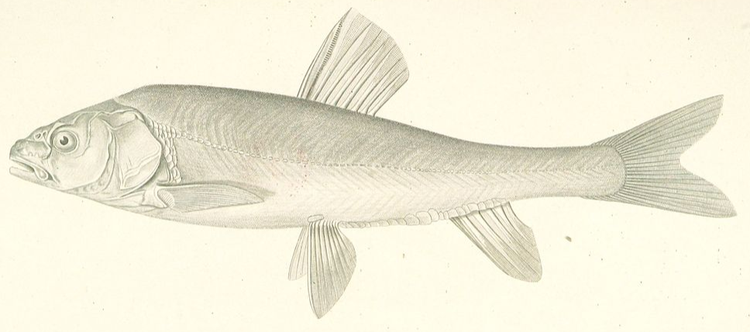

青海湖裸鲤最大个体的体长可达93厘米,每尾体重一般在1斤左右,大的有6.5斤。10斤左右的鱼也比较常见。其体延长,稍侧扁。头呈锥形,吻较尖。口亚下位,口裂大,呈弧形;上颌略微突出,下颌无角质边缘;唇不发达,下唇狭窄,唇后沟中断,相隔甚远;无须。下咽齿2行,匙状,顶端尖。第一鳃弓外鳃耙平均数为28枚。

体裸露,仅胸鳍基部上方,侧线之下有3~4行不规则的鳞片。肛门和臀鳍两侧的臀鳞发达,向前达到腹鳍基部;腹鳍前方的腹部有时也有退化鳞的痕迹。侧线平直,侧线鳞前端退化成褶状。后段更不明显。有3根背鳍条以及7~8根软鳍条,具发达的硬刺,后缘带有锯齿;起点距离吻端等于或者稍小于与尾鳍基部的间距。腹鳍起点一般与背鳍第2或第3分枝鳍条相对。成熟雄鱼的臀鳍最后分枝鳍条变硬,末端呈倒钩状。体背呈黄褐色或灰褐色,腹部呈浅黄色或浅灰色,体侧有不规则的块状暗斑,各鳍带浅红色或浅灰色。成熟鱼头部和臀鳍有白色珠星。

个体差异

中国青海刚察境内沙柳河、哈尔盖河、泉吉河、布哈河和吉尔孟河等5条青海湖主要注水河流里的青海湖裸鲤各有不同。

生活河流 | 当地别名 | 形态特征 |

沙柳河 | 白唇墨鱼 | 唇白,与其他地方的个体差异明显 |

哈尔盖河 | 黑美人鱼 | 身短、翅稍白,背身显黑色,腹略白 |

泉吉河 | 黑脊彩斑鱼 | 体如泥鳅,背部有密集圆点,且两侧有大小不一的花斑,翅显红 |

布哈河 | 金龙鱼 | 大多脊背显黄或通体呈黄金色,腹部发白,与其他支流裸鲤在色斑上差异较大 |

吉尔孟河 | 青海青 | 与布哈河有相似之处,但其背略灰 |

与青海湖裸鲤外形相近的是青海湖裸鲤甘子河亚种,区别在于:甘子河裸鲤的鳃耙较短;第一鳃弓鳃耙数量偏少;背缘两侧无明显突起。

分布栖息

分布范围

青海湖裸鲤分布于中国青海湖及其附属河流,在巴哈乌蓝河、布哈河、泉吉河、沙流河、哈尔盖河、黑马河、伊尔德马河、倒淌河以及甘子河均有分布。在位于海西的库尔雷克湖及其附属河流也有分布。

栖息环境

青海湖裸鲤属于中下层冷水性鱼类,喜栖息于滩边、石碓间流水缓慢处、岩缝或者深潭中。其适应性强,耐寒冷、耐盐碱,在淡水或者半咸水中均可生活。平时在湖的浅水区活动,冬季在深水处度过4~5个月的冰冻期。其幼鱼常生活在湖泊浅水区以及多水草的河口处。

生活习性

觅食行为

青海湖裸鲤为杂食性鱼类,成鱼主要摄食藻类、浮游动物,也会吞食鱼类、水生昆虫、腐烂的植物碎屑等。其食性会随生长发育而改变,共分三个阶段:第一阶段以小型浮游动物为主,第二阶段以大型浮游动物为主,第三阶段(成体)为了适应青海湖饵料缺乏的情况,几乎所有的水生生物性食物都会出现在其消化道中。

青海湖裸鲤平时多在浅水区觅食,在洄游产卵时,其摄食量下降,甚至有一段时间停止摄食。

社群行为

青海湖裸鲤每年开始进行生殖洄游时,会集群游向青海湖各附属河流。幼鱼孵出后会成群游动。

节律行为

每到繁殖季节,通常为每年4~7月,青海湖裸鲤便溯河上游到淡水河流中进行产卵繁殖,布哈河沙流河、泉吉河、黑马河等淡水河流是其主要的产卵场所。待结束繁殖且体质恢复后,便随水流进入青海湖中继续生长发育。

青海湖支流的断流会对青海湖裸鲤的洄游产生影响:洄游前期河流断流,亲鱼性腺会停止甚至倒退发育。水量不稳,鱼群不洄游,而是等下次机会,有些个体会失群,游到其他地方,一旦错失机会,当年便无法正常产卵繁殖。洄游期断流,大量亲鱼随水流返回青海湖汇于深水坑中,但不放弃产卵,性腺发育成熟的亲鱼选择边缘产卵;性腺发育不成熟的亲鱼只能暂留坑中。洄游后期断流对受精卵和仔鱼发育影响较大。

生长繁殖

青海湖裸鲤雄性个体的性成熟年龄为3~4龄,雌性为4龄以上,参加产卵的个体主要年龄段为5~7龄。产卵旺季为5月中旬到6月中旬,繁殖季节长达4个月。性成熟个体的性腺每年成熟一次,分批产卵。相对怀卵量为每克体重24~38粒,绝对怀卵量为6912~35189粒,体重150克的雌性个体的绝对怀卵量大约为3000粒。

青海湖裸鲤通常在流速缓慢、底质为砾石、卵石、细沙、水深0.1~1.1米清澈见底的河道产卵。当水温大于17.5℃或者小于6℃时,就不再进行繁殖活动。青海湖裸鲤在河道中产卵期相对集中,产卵高峰期一般为40天左右。产卵活动昼夜进行,23时至次日3时最盛。产卵时,亲鱼(多为雄性个体)会用尾鳍和臀鳍把河底的砂砾刮扫为浅坑,产出来的卵多数集中在此坑中,通常每个坑内有100多粒卵。卵为沉性卵,微粘性,呈圆球形,颜色为淡黄色或者黄色,卵膜透明,成熟卵径为1.8~2.4毫米。水温13.5~18℃时受精卵138~210小时孵出仔鱼,初生幼鱼体长8.7~9毫米,肌节37~39+14~16对。自然河道产卵期水温仅10℃左右,仔鱼孵化后还需要120多小时才可以平游。

由于青海湖地处高原,海拔3000多米,水温低,食料生物生长期短、贫乏,所以青海湖裸鲤生长缓慢,每十年仅可增重约0.5千克。4龄以下增重较快,体重0.25千克的平均为6~7龄鱼,0.5千克者约为10龄鱼。除第一年可生长达3.5厘米以外,一生的体长无明显的生长阶段。其寿命约为21年。

人工养殖

养殖技术

青海湖裸鲤适应性强、易驯化、病害较少、适宜高密度养殖。在选择亲鱼时,应挑3龄以上、无病无伤、体质健壮、无畸形的个体。性成熟的雄鱼生殖孔周围较为柔软,轻压其腹部会有精液流出;性成熟的雌鱼腹部膨大,生殖孔外突且红肿,提其尾柄时,两侧有明显的卵巢下垂轮廓,轻压腹部会有卵粒流出体外。催产通常在水温稳定在13℃左右时进行,可用药物催产,在亲鱼产后应对其进行消毒。孵化期应遮光以及避免噪声,及时挑出死卵团及水霉卵、清除水中的卵皮和死苗。

在鱼苗培育方面,鱼苗下塘前应先试水,饲喂方法有肥水培育法、豆浆培育法等,培育25天左右即可出塘分池。在日常管理方面,应每日测水温、透明度并观察水体颜色,及时巡塘、查看鱼苗浮头情况以及活动情况。

病害防治

小瓜虫病

症状:多子小瓜虫(Ichthyophthirius multifiliis)寄生在鱼体表、鳃丝、鳍条而引起的一种病,寄生严重时,鱼体表会形成花斑状白点,治疗难度较大。

防治:水温10~20℃为易发期,可用药防治。

车轮虫病

症状:病原为车轮虫属(Trichodina)生物。其寄生在鱼体表、鳃部等,引起发炎,分泌大量黏液。患病后期鱼体发黑、消瘦、缓慢游动、呼吸困难甚至死亡。

防治:鱼种放养前用药浸浴可预防,患病治疗时可用商品渔药。

物种保护

资源状况

青海湖裸鲤渔业于1958年开始大规模开发,其原始资源蕴藏量约32万吨。20世纪60年代年均产量为1万吨;到20世纪70年代年均产量下降为4400吨;20世纪80年代年均产量继续下降,到20世纪90年代,年均产量仅为2263吨。2011年青海湖裸鲤的资源数量为32069吨,其资源量在逐渐增长。2021年其资源量已达到10.85万吨,是保护初期的42倍,达到原始蕴藏量的33.9%。

致危因素

在20世纪50年代末至90年代后期,青海的居民开始在青海湖周边修建水坝、开荒种田,破坏了青海湖生态系统,草场退化、土地沙化、湖面积减小、湖水源涵养能力急剧下降,大量的支流水量锐减甚至干涸,阻碍了青海湖裸鲤洄游产卵的河道,使其生存环境受到破坏,加上渔民的大量的捕捞,使青海湖裸鲤的资源面临枯竭。

保护级别

1979年,青海湖裸鲤被中华人民共和国国务院《水产资源繁殖保护条例》列为“重要或名贵水生动物。”

1994年,青海湖裸鲤被列入《中国生物多样性保护行动计划》鱼类优先保护物种二级名录。

2004年,青海湖裸鲤被中国环境发展国际合作委员会列为《中国物种红色名录》中的濒危物种。

保护措施

中国青海省政府从上世纪80年代起,连续对青海湖实施六次封湖育鱼,2021年1月1日开始为第六次。其中,1982~1989年的两次封湖中,捕捞量被限制为4000吨;1994至2000年底的封湖中,捕捞限制量为2000吨;而从2001年初起至2020年底的两次封湖中,均为零捕捞。

青海省科技部门也围绕其保护开展一系列科研工作,包括人工繁殖生物学与放流技术研究、原种扩繁、种苗池塘养殖与增殖放流项目,初步达到恢复并提高其资源的目的。

物种危害

在青海湖裸鲤的繁殖季节,其精巢和卵巢具有毒性,食用其鱼卵后的实验动物出现腹绞痛症状,进而瘫痪、呼吸困难而死亡。人类食用其生殖腺4~5小时后会出现腹泻、呕吐的症状。其腹膜也有一定的毒性,食用鲜鱼时若未去除或者洗净易导致中毒,轻者会出现头晕、精神萎靡、轻度腹泻的症状,严重者一天内可腹泻10次以上。食用其鱼卵或腹膜过量易导致死亡,应在食用前将其内脏和腹膜去除干净,防止中毒。

主要价值

药用价值

青海湖裸鲤的肉可入药,被称为“麻鱼肉”,有排脓、祛瘀、消炎的功效,主治疮疖化脓。《中国药用动物志》记载其还可以治疗妇女病、肠胃病。

生态价值

青海湖裸鲤为每年盘踞在青海湖的数十万鸟类提供丰富的食物条件,是“鱼鸟共生”系统中的核心部分,也是维护生物多样性的重要角色之一。青海湖裸鲤还会吞食刚毛藻(Cladophora),在一定程度上可以缓解青海湖中的“水华”现象,净化湖水环境。