简介

抗日战争进入相持阶段后,日本深陷中国战场,1940年底日本做出了“必须迅速解决中国事变”的方针调整,日方认为华北晋南地区是唯一有蒋介石直系军队所在之处,于是以10约万兵力于1941年5月7日以东、西、北三面为主要战场向中条山发起袭击。中方军队在第一战区司令长官卫立煌的指挥下发起应对,由于战前准备不足,在日军的猛烈进攻下,中国军队在三路战场上节节败退。截至5月14日,中国守军防御阵地全被突破。日军先后占领了垣曲,济源、孟县、平陆等县城并封锁了黄河北岸各主要渡口,中国受到日军的双重包围。日军乘胜发起第二阶段的进攻,向绛(县)垣(曲)大道北部的中国军队进逼,试图一举围歼。中方第五、第十四集团军各部独立苦战,难以支撑。在卫立煌的命令下,中国守军除部分兵力留在中条山地区进行游击战外,主力军奋力突围。至5月27日,日军的攻势逐渐休止,中国军队已转移至太行山吕梁山一带设立根据地,以待反攻,日军则完全占领黄河以北的晋南地区。

中条山战役前后历时二十日,日方统计资料称:中国军队“被俘约35000名,遗弃尸体42000具;日军战死670名,负伤2292名”。国民政府的公开资料显示:该战役中方共计毙伤日军9900名,中国军队伤亡、中毒、失踪人数达13751名。中条山战役被蒋介石视为“最大之错误,亦为抗战中最大之耻辱”。

战争背景

地理背景

中条山地处山西南部,位于晋南豫北交界处,横亘黄河北岸,与晋东之太行山、太岳山,晋西之吕梁山,互为掎角之势;平汉、同蒲铁路分通两侧;晋(城)博(爱)、晋(城)阳(城)、沁(水)翼(城)等公路纵横环绕;同时中条山山势蔓延,层峦叠嶂。

中条山不仅是华北与西北相连的桥梁,同时也是进击华北的支撑点,被称为中国的“马奇诺防线”,战略地位极为重要,一度成为中国军队“在北方最大最重要的战略据点”。

中方背景

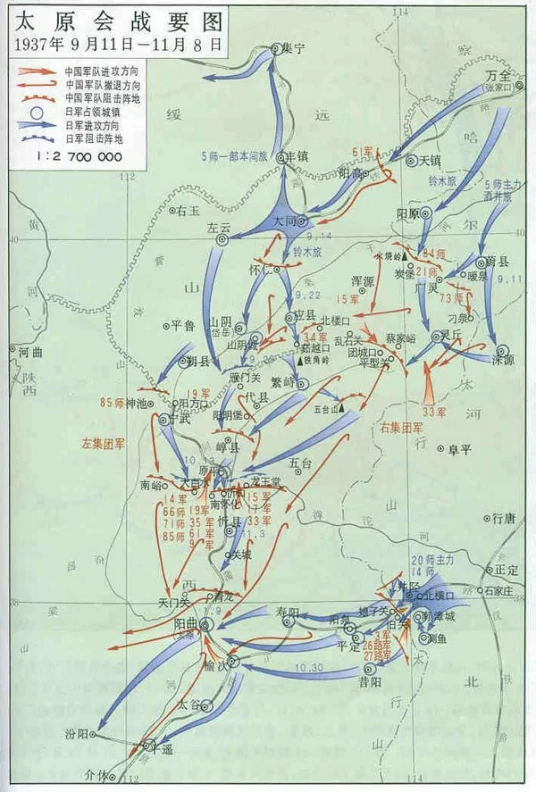

抗日战争期间,中国军队为减轻正面战场的压力,在沦陷区建立了大量的敌后游击根据地,展开了广泛的游击战争。太原会战后,中国军队建立了以中条山为依托的抗日军根据,成为抗日战争相持阶段国民党军队在华北唯一的根据地。守军是国民政府第一战区司令长官所率领的中央军7个军,共计6个师,近15万兵力。此外,晋系将领阎锡山为抓住中条山地区的政权,在当地派驻了重兵。同时,共产党为抗战,也在中条山地区开展工作,建立了抗日力量。

中国守军在晋南的地区的坚守不仅对日军平汉路和同蒲路的运输产生了威胁,此外还肩负着保卫西北国际交通线、掩护第5战区侧翼和黄河南岸陇海线的重任。自1938年起,日军曾对中条山进行13次围攻,均未得手。

日方背景

抗日战争进入相持阶段后,日军正面战场的进攻速度、锐气和威胁程度诸方面均较战略进攻阶段显著减弱,加之敌后战场的牵制,使得日军深陷中国战场。1939年9月1日,德国闪击波兰,接着,德意法西斯互为呼应,又取得了对英法作战的胜利。在法西斯“同盟”胜利的刺激下,日军于1940年底,调整了在中国作战的指导方针,提出“必须迅速解决中国事变”的决定。

日军方面在对中国战场进行分析后,在整个占领区内,华北地区的晋南是唯一有蒋介石直系国民党军所在的地区。鉴于这一分析,日本制订了1941年的作战计划:“大致确保当前的占领区,尤其在夏秋季节须发挥综合战力,对敌施加重大压力。特别期待在华北消灭山西南部(即中条山地区)中央军的一战。”

战前部署

日本方面

为了配合对中条山的进攻,日本于1941年上半年使用63个大队(相当于7个师团)的兵力,对中国东南沿海地带实施封锁,又在正面战场发动了豫南、上高战役。

1941年4月至5月初,日本方面完成了对中条山地区的军事部署。日军以“彻底击灭张马——垣曲之线以西中国军队,并予该线以东中国军一大打击之目的”。具体部署为:以第1军主力置于张马——垣曲一线,将战场分为东、西两个地区,以西部地区为作战重点。利用黄河障碍和既设阵地,以挺进部队从两侧地区楔入,切断中国军队退路,施行包围。接着以迅速的歼灭战和反复扫荡,将中国军队完全围开。为了使包围得逞,日军部署了双重包围,并编成了精悍的挺进队,专事抢占黄河北岸的重要地点,截断其退路。

同时,日军击退了晋东陵川一带的中国军队27军和翼城以南、绛县以东与主力脱离的中国第15军,为进犯中条山制造了有利态势。

中国方面

与日军积极准备、严密部署相反,中条山地区的国民党军队由于执行“反共”“限共”政策,中条山各险要地区并未构筑坚固的防御工事,也没有按时储备给养,导致参战区的物资极度匮乏。

重庆国民政府军事委员会以“保守要地,力图持久,莫安内部,争取外援”的指导要领,确定了“加强中条山及潼洛工事,积极训练”的战略原则。参谋总长何应钦在巡视第1战区(任第1战区司令长官卫立煌因拒绝“反共”,受胡宗南等人排挤,不见谅于蒋介石,于1941年春到重庆述职后,借故请假逗留峨眉山未归)后,经过多次研究,指出:为了确保中条山,第一步应相机攻取高平、晋城、阳城、沁水间地区,以恢复1940年4月前的态势;第二步与晋西军及第2、第8战区协力包围晋南三角地带的日军;低限度亦须确保中条山。

4月28日,国民政府军事委员做出了“加强阵地工事,破坏阻塞主阵地前道路,打破敌之攻势的先敌出击”的计划。但由于中间的指挥系统繁杂,以及卫立煌尚在返回洛阳途中,前线守军对战况毫无准备等诸多原因,截至5月5日,所定策略全部未能实施。

战争过程

1941年5月7日,日军在其航空部队的支援下,于傍晚时分以东、西、北三面为主要进攻方向,向中条山地区的中国守军发起全面进攻。中国守军各部仓促应变分别与各路日军交战,中条山战役正式打响。

战争第一阶段

东线战场

东线方面日军以第35师团为主力,在第21师团一部、以及骑兵第4独立旅团一部,共约2.5万人的兵力,在伪军张岚峰、刘彦峰部的配合下,沿道清路西段分三路向济源、孟县进犯。在日军的猛烈进攻下,中国守军第9军裴昌会部于5月8日上午主动放弃济、孟两地,向西撤退。后奉命在日军西进的必经之路封门口以北设置阵地,阻止日军西进,溶蚀伺机以一小部兵力对日军进行侧击。经过激战,封门口阵地于5月10日上午被日军突破。第9军主力改由官阳南渡以策应河防,但日军以百余架飞机对官阳东西渡口进行轰炸。截至5月12日,日军一部占领黄河沿岸各渡口;主力军由封门口前往邵源,与从垣曲东进部队进行会合,实现了对国民党第14集团军内线的包围。

西线战场

西线地区是日军的主力战场,日军以第37师团为主力、配合第36师团一部、独立混成第116旅团,共约2.5万人的兵力,向闻喜、夏县东南向张店镇进犯。日军在西线战场分多数纵队,在飞机、大炮的配合下,对中国守军展开猛攻。5月8日凌晨,中国守军第80师第27师在张店以东的防线被突破,第27师溃退至曹家川、太寨一带。同时,第80军第165师在前往望原集的路上与日军遭遇,在被日军袭击后,第165师也退至曹家川、太寨一线。日军乘胜前进,连克多地。5月9日上午,日军对第80军所部进行轰炸扫射,致使第80军遭受重大伤亡,其中第27师师长王竣、参谋长陈文杞等多名军官牺牲,副师长梁汝贤投河殉国。最后,第80军军长孔令恂、第165师师长王治岐丢弃指挥部渡过黄河,由于缺乏指挥,各部争相竞渡,加重了伤亡程度。

北线战场

北线地区,日军以第41师团和独立混成第9旅团,共约3万余人的兵力,由横岭关方面向横垣大道西侧猛攻。中国守军第43军两个师河第17军两个师对北线战场的日军协力抵抗,日军于5月8日占领垣曲以东的十八坪阵地,中国守军经过猛烈反攻夺回阵地。但占据兵力优势的日军,对阵地施放毒气,中国守军被迫放弃阵地,向东转移。日军向垣曲突进,于当日黄昏占领垣曲,中条山守军被日军切为两端,只得各地为战。日军则乘胜前进,于5月12日占领邵源。

东北线战场

在东北方向上,日军以第33师团一部、独立混成第4旅团一部,共约万余人的兵力,从阳城方面向董封镇一线攻击。中国守军第98军在军长武士敏的指挥下于日军展开激战,对王村一带的日军造成了重大伤亡,千余名日军被击溃,日军伤亡达七八百人,并击毙日军少将一名,同时缴获诸多枪支弹药等战利品。5月13日,日本援军赶到后,再次向中国守军阵地发起攻击,董封阵地被突破,第98军一部突围至沁水,其余转移至横河镇东西地区,随后在日军的夹击下,再次向北突围。

第一阶段战争结果

至此,中条山第一阶段的战斗以中国军队的全面溃退结束,中国守军阵地全部被突破。日军先后占领了垣曲,济源、孟县、平陆等县城及若干山隘据点,并封锁了黄河北岸各主要渡口,完成了对中国军队内外侧的双重包围。随即转入第二阶段的的作战,即对数路中国守军各阵地,反复“扫荡”。

战争第二阶段

东、西两路日军在打通济(源)垣(曲)大道后,随即向绛(县)垣(曲)达到北侧的中国军队进逼,试图将中国军队一举围歼,中国守军各部独立苦战不已。第一战区司令长官随即下令中国守军主力军分离突围,部分兵力留在中条山地区进行游击作战。

5月19日,国民党军第3、第17两军分别抵达稷山、乡宁休整;第98军一部突围转移至沁水以北;第15军一部转移至济(源)垣(曲)以北地区,并与第43军一部取得联系,在敌后展开游击战。

5月下旬,日军对黄河北岸各渡口实施封锁,炮轰黄河南岸的中国守军;另外,日军在济(源)垣(曲)大道河沁水以南地区对中国军队进行了大规模扫荡,中国守军对其展开了多日的激战。

至5月27日之后,日军的攻势逐步休止,留置山区内的中国军队损失甚重,遂化整为零,分别向太岳山区、吕梁山区及黄河南岸转移。

共产党的配合作战

为了配合中条山的作战,在八路军总部的命令下,各部向同蒲、白晋、正太、平汉、平绥各线出击。太岳部队应卫立煌之约进入中条山及汾南三角区对同蒲、白晋路南段交通进行破袭,从侧面牵制了日军。此外,八路军还对平津、平汉及正太等铁路线进行了袭击,使得日军的交通受阻。

战役结果

整个中条山战役作战20余日,日方统计资料称:中国军队“被俘约35000名,遗弃尸体42000具;日军战死670名,负伤2292名”。国民政府的公开资料显示:该战役中方共计毙伤日军9900名,中国军队伤亡、中毒、失踪人数达13751名。

日军占领了中条山部分山隘河黄河北岸的各主要渡口,但未能阻止中国军队的活动,中国军队在各主要渡口以外的地区展开了游击战争。

事件评价

薛岳:中条山之地区应行机动作战。即敌以劣势兵力进犯,则击破之;如敌优势兵力围攻当以垣曲为核心,先离心退却,转向敌侧背攻击,以粉碎敌之企图。

胡宗南:若干部队,不损失于正面作战,而损失于退却渡河途中。将骡马、重武器、器材损失殆尽,助长敌焰,莫此为甚。

蒋介石:“最大之错误,亦为抗战中最大之耻辱”。

1941年,毛泽东在给周恩来的电文中,称:此次中条山损失,为上海抗战以来最大损失。

日本方面:“这是事变以来罕见的结果”。

战斗序列

日军方面

中条山战役日军战斗序列表战争总指挥官 | 华北方面军多田骏中将 |

第1军 | 司令官筱家义男中将 参谋长楠山秀吉少将 |

第1军下辖 | 第33师团 | 师团长樱井省三中将 | 下辖步兵七个大队、特科部队、山炮六个中队、工兵汽车部队 |

第36师团 | 师团长井关仞中将 | 下辖第36步兵团 |

第37师团 | 师团长安达二十三中将 | 下辖第37步兵团 |

第41师团 | 师团长清水规矩中将 | 下辖第41步兵团 |

独立混成第4旅团 | 旅团长津田美武少将 | |

独立混成第9旅团 | 旅团长池之上贤吉少将 | |

独立混成第16旅团 | 旅团长若松平治少将 | |

军预备队 | | 下辖步兵一个联队 |

方面军直辖兵团 | 第21师团 | 师团长田中久一中将 | 下辖第21步兵团 |

| 第35师团 | 师团长原田雄吉中将 | 下辖第21步兵团 |

| 第3飞行集团 | 集团长木下敏中将 | 下辖第1飞行团 |

中国方面

中条山战役中方战斗序列表战争总指挥官 | 第一战区司令长官卫立煌 |

第9军 | 军长裴昌会 | 防守重点:豫北重镇济源 |

第43军 | 军长赵世铃 | 防守重点:山西南端之垣曲 |

第17军 | 军长高桂滋 | 防守重点:绛县地 |

第3军 | 军长唐淮源 | 防守重点:闻喜、夏县地区 |

第80军部 | 军长孔令恂 |

第98军 | 军长武士敏 | 防守重点:董封镇一带 |

第15军 | 军长范汉杰 | 防守重点:高平地区 |

另以4个军配置于太行、太岳地区,作为策应 |