相关历史

氯化铵是随着制碱工业兴起而发展起来的。随着联合制碱法工艺的成功,氯化铵作为副产物被人们熟知。刚开始氯化铵被当作是干电池、焊接工艺的宝贵工业原料。

15 世纪前后的因卡人知道用鸟的排泄物做成的海鸟炎是有效的肥料。1804 年洪堡德(Humbold, 1769-1859)带回了海鸟粪的样本,查清其中含有氮、磷。人们知道化学物质对植物生长是有用的,但直到19世纪前半叶,人们总结了法国的布森戈、英国的劳斯(John Benet Lawes, 1814-1900 )、李比希等的研究才明了植物生长和磷、氮、钾等元素的关系。

19世纪20年代德国植物学家C. P. 施普伦格尔(Carl Philipp Sprengel, 1787- 1859)对植物生长必需的矿物质进行了研究,认为15种元素(碳、氧、氢、氮、硫、磷、氯、钾、钠、钙、镁、铝、硅、铁、锰)是植物必要的营养素,指出也许还有其他必需的微量元素。

因此随着人们对肥料所产生作用的认识以及植物生长与氮元素的关系,氯化铵逐步转向氮肥使用。

然后在1954年,布罗伊尔(T.C.Broyer)等人用番茄作为试验样品进行营养溶液培养试验,首次确定了氯是作物必须的第16种营养元素,氯化铵在农业生产中的作用和地位随之提升。

理化性质

物理性质

固体氯化铵是一种白色或略带黄色的晶体,易溶于水,也溶于液氨和甘油,微溶于醇,难溶于丙酮、乙醚和乙酸乙酯。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度。氯化铵水溶液呈弱酸性,pH一般在5.6左右,加热时其酸性会增强。氯化铵摩尔质量是53.497 g/mol,相对密度是1.527 g/cm,沸点是520 ℃,350 ℃升华,熔点是400 ℃。

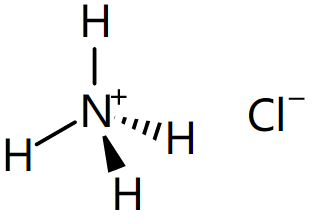

化学性质

氯化铵水解

氯化铵会水解使氯化铵水溶液呈弱酸性。

图意 | 警告 |

GHS分类:

H302 (99.94%):吞食有害[警告急性毒性,口服]

H319 (100%):引起严重的眼睛刺激[警告严重的眼睛损伤/眼睛刺激]

毒性

LD50(半数致死量)大鼠口服:1650毫克/公斤。

危害

健康危害

氯化铵烟雾接触时会刺激眼睛,接触皮肤时同样存在引起刺激的可能性。人体吸入氯化铵烟雾时还会损伤呼吸道。食入氯化铵会刺激口腔、食道和胃部。

火灾危害

氯化铵不可燃烧。但火灾发生时温度偏高,加热或燃烧的状态下,会使氯化铵分解放出刺激性或有毒的烟雾或气体。

处理措施

泄漏区处理措施

溢出物处理:处理人员佩戴好防护措施后,将溢出物整理至储存容器中,用大量水冲洗掉残余物质。

烟雾释放:做好个人防护措施,保持泄露区域空气流通。

环境预防:尽量不要让泄漏物进入下水道以及禁止排放至环境中,集中保存处理。

急救措施

皮肤接触:立即将被污染的衣物脱下,用大量自来水或肥宅水冲洗至少20分钟。

眼睛接触:用大量水冲洗至少20分钟。

摄入急救:用大量水漱口,及时就医。

防护措施:带好防护眼镜和防护衣以及防护手套。

灭火措施

选择合适的灭火介质:水喷雾、耐酒精泡沫、干化学品或二氧化碳。

储存运输

应储存在阴凉、通风、干燥的库房内,注意防潮。避免与酸类、碱类物质一起储存运输。运输过程中,要避免氯化铵物质遭到暴晒以及避免物质与雨水发生接触。