分类命名

绿脚树鹧鸪于1859年由Blyth命名为绿脚山鹧鸪(Arborophila chloropus),系统发育分析结果表明绿脚山鹧鸪与山鹧鸪属没有密切关系,但与树鹧鸪属(Tropicoperdix)关系密切,因此划分为树鹧鸪属,称绿脚树鹧鸪(Tropicoperdix chloropus)。

形态特征

绿脚树鹧鸪为小型鸡类。雌雄鸟形态相似,体长25~30厘米,体重250~300克。头顶、后颈橄榄褐;额、眼先和眉纹白色,斑杂黑色;虹膜褐色;嘴角褐色,上嘴较深,嘴端和近端边缘色浅,嘴峰1.5~1.9厘米;颏、喉和头的两侧白色且带有黑色斑点,颈部有一条棕黄色杂黑斑的颈圈。

绿脚树鹧鸪上背深橄榄褐,具黑褐色波状斑纹;下背、腰亦橄榄褐色,具不规则的黑色横斑,并杂棕红色;胸与上背同色,但上胸无斑纹。上腹深棕黄色,向后渐转为淡黄白色;两胁棕黄,杂棕色和黑色细纹和块斑;翅长14.0~16.6厘米。初级飞羽和覆羽黑褐色,外翈先端微杂棕褐色细斑;次级飞羽亦黑褐色,外翈具棕褐色与黑色相混杂的边缘;内侧覆羽和飞羽与下背相似;各羽先端黑色。腋羽白色,近腋处还具有一簇绒毛状白羽。

绿脚树鹧鸪尾部黑斑较阔,其间有棕红色,尾长7.0~8.4厘米,尾下覆羽棕黄,略具黑斑。脚绿色,跗蹠4.2~7.2厘米。

分布栖息

分布范围

世界分布

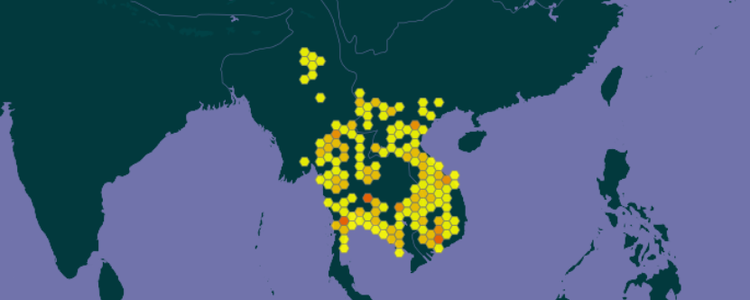

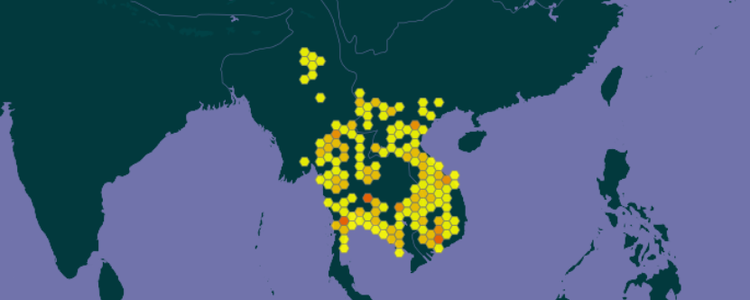

绿脚树鹧鸪世界范围内分布于亚洲,多见于柬埔寨、缅甸、泰国、越南和中国,繁殖于老挝。

中国分布

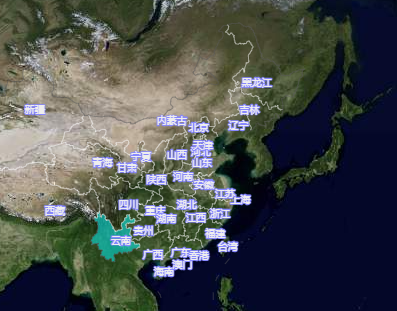

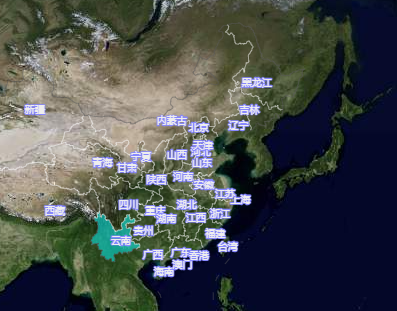

绿脚树鹧鸪在中国分布于云南省,见于勐腊、景洪、思茅等地。

亚种分布

绿脚树鹧鸪共有7个亚种,中国仅有指名亚种(Tropicoperdix chloropus chloropus),见于云南省。

亚种名称 | 学名 | 命名人及年份 | 分布范围 |

指名亚种 | A.c.chloropus | Blyth,1859 | 缅甸北部、泰国西部和南部、中国云南 |

越南南部亚种 | A.c.cognacqi | Delacour&Jabouille,1924 | 越南南部 |

越南北部亚种 | A.c.merlini | Delacour&Jabouille,1924 | 越南中部内陆 |

老挝亚种 | A.c.olivacea | Delacour&Jabouille,1928 | 老挝 |

泰国亚种 | A.c.peninsularis | Meyer de Schauensee,1941 | 泰国 |

东京亚种 | A.c.tonkinensis | Delacour,1927 | 越南北部 |

海岸亚种 | A.c.vivida | Delacour,1926 | 越南中部沿海 |

栖息环境

绿脚树鹧鸪栖息于海拔100~4000米的亚热带、热带湿润低地,常见于常绿森林和灌木丛,偶尔在农田可见。

生活习性

绿脚树鹧鸪为杂食性,主要以甲虫、白蚁、螽斯等昆虫和小型无脊椎动物以及植物种子为食,另食少数砾粒。

绿脚树鹧鸪行为似山鹧鸪(Arborophila)。常成对或3~5只成群活动,在林下灌丛和草丛中活动和奔走,在林下地面上落叶层中觅食,性极胆小,受惊后通常作短距离跑动,而后蹲伏于灌丛等隐蔽物下,仅在危急或人快至跟前时才突然起飞。中午天热时休息或到小溪边喝水。活动时常鸣叫,叫声为一串响亮而逐渐加速的单音,而后是一串较平的升降变调,最后是一连串狂乱升变调并突然停止。

绿脚树鹧鸪在其栖息地范围内为留鸟。

生长繁殖

绿脚树鹧鸪繁殖期受降雨量影响,降水异常早的年份,早约6周开始繁殖,窝数较大。5~9月筑巢,偏爱在植被密集、小树覆盖率高、大树密度高、攀缘木茎数量多的地区筑巢。巢在胸径27.1~109.9厘米大树的树干之间的地上,由枯叶和羽毛构成。

雌性绿脚树鹧鸪每窝产卵数为2~4枚,卵重约55克,雌鸟单独负责孵卵,孵化期间雌鸟可能会在白天短暂离巢休息,若孵化期间遇到捕食者,雌鸟会主动啄食攻击并展开翅膀以保护卵。

绿脚树鹧鸪平均寿命5年左右。

物种保护

种群现状

2002年,绿脚树鹧鸪在中国罕见且鲜为人知,在泰国、老挝和越南常见。2016年,绿脚树鹧鸪种群数呈下降趋势,规模尚未量化,但数量大于10000个成熟个体,估计在十年或三代内持续下降不会超过10%。

保护级别

2016年,《中国脊椎动物红色名录》将绿脚树鹧鸪列为近危(NT)。

2021年,《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1将绿脚树鹧鸪列为无危(LC)。

2021年,中国《国家重点保护野生动物名录》将绿脚树鹧鸪列为国家二级保护野生动物。

致危因素

绿脚树鹧鸪种群面临的主要威胁包括:森林等生境持续被破坏和狩猎。

主要价值

绿脚树鹧鸪可用于捕猎供人类食用,但在中国受到保护,禁止滥捕及私人饲养。

种间关系

捕食

绿脚树鹧鸪卵的捕食者包括红毛王鼠(Maxomys surifer)、条纹松鼠(Menetes berdmorei)、北树鼩(Tupaia belangeri)和北豚尾猴(Macaca leonina)。

寄生

绿脚树鹧鸪易感染艾美耳(Eimeria)球虫、鸡蛔虫(Ascaridia galli)、异刺线虫(Heterakis gallinarum)和微细毛圆线虫(Trichostrongylus tenuis)。

相关研究

绿脚树鹧鸪精液可冷冻保存用于人工授精,在精液冷冻延长剂中添加褪黑素对解冻后精子质量有积极影响:运动精子细胞数明显升高,质膜完整性和线粒体活性更大,脂质过氧化、DNA碎片和凋亡样变化减少。