医学用途

适应证

该药用于治疗伤寒、其他沙门菌感染和伤寒带菌者可获得满意疗效,治疗敏感细菌不产β-内酰胺酶的菌株所致尿路感染也获得良好的疗效,对下尿路感染的患者和不产酶淋病奈瑟菌所致尿道炎、宫颈炎,口服单次剂量3g即可获得满意疗效。肺炎链球菌、溶血性链球菌和不产β内酰胺酶的流感嗜血杆菌所致耳鼻喉感染,呼吸道感染和皮肤、软组织感染等皆为适应证。钩端螺旋体病也可用阿莫西林,该药还可用于敏感大肠埃希菌、奇异变形杆菌和粪肠球菌所致泌尿生殖系统感染,该药与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染有良好疗效。

用法用量

(1)口服:

成人:一次0.5g,每6~8小时1次,一日剂量不超过4g;

儿童:一日25~50mg/kg,分3~4次服用,每8小时1次。治疗无并发症的急性尿路感染可予以单次口服该药3g即可,也可于10~12小时后再增加一次3g剂量。单次2g剂量也可用于预防感染性心内膜炎,于口腔内手术(如拔牙)前1小时给予;

新生儿和早产儿:一日30mg,每12小时1次;

晚期肾功能衰竭病人:该药的半衰期可自正常的0.9~2.3小时延长至5~20小时,因此在肾小球滤过率为10~50ml/min和小于10ml/min时的病人,起给药间期应分别为8~12小时和16小时,血液透析可影响血药浓度,每次血液透析后应予以1g阿莫西林。

(2)与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌:一次1.0g,一日2次,餐后口服,疗程7天或10天(对于耐药严重的地区,可考虑适当延长至14天,但不能超过14天)。

(3)肌内注射或稀释后静脉滴注:

制剂与规格

阿莫西林片(按无水物计):(1)0.125g;(3)0.25g。

阿莫西林胶囊:(1)0.125g;(2)0.25g;(3)0.5g。

阿莫西林颗粒:(1)0.125g;(2)0.25g;(3)0.3g;(4)1.5g。

注射用阿莫西林钠(按阿莫西林计):(1)0.5g;(2)1g;(3)2g。

注射用阿莫西林-克拉维酸钾:(1)0.3g(阿莫西林0.25g,克拉维酸钾0.05g);(2)0.6g(阿莫西林0.5g,克拉维酸钾0.1g);(3)1.2g(阿莫西林1g,克拉维酸钾0.2g)。

药理机制

阿莫西林属于半合成β-内酰胺类抗生素,该药通过与细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白(PBPs)结合,PBPs即在细菌细胞壁合成过程的酶系(包括转肽酶,羧肽酶,内肽酶等)参与细菌细胞壁装配的最后阶段以及细菌生长、分裂时细胞壁的成形。PBP1B和PBP-1A为使细菌延长的最重要蛋白质,经青霉素等β-内酰胺类抗生素作用后可使细菌迅速溶解。由于β-内酰胺类抗生素与转肽酶结合,抑制了该酶原有的转移五肽末位D-丙氨酸的作用,使交叉联接不能形成,抑制细胞壁的生物合成,导致菌体肿胀破裂而亡。

药代动力学

分布:该药可通过胎盘屏障,脐带血中药物浓度为母体血药浓度的1/4~1/3,乳汁、汗液和泪液中含有微量。该药的分布容积为0.41L/kg,血浆蛋白结合率为17%~20%,t1/2为1~1.3小时。

代谢:单次口服该药250mg和500mg后,分别有24%和33%的给药量在肝内代谢。

排泄:约60%的口服药量于6小时内以原形药经肾小球滤过和肾小管分泌而自尿中排出,20%的口服量则以青霉噻唑酸自尿中排泄,尿中阿莫西林浓度很高,口服250mg后尿中浓度达300~1300mg/L,部分药物经胆汁排泄,其浓度也高于氨苄西林,部分血液透析可以消除阿莫西林,腹膜透析无消除阿莫西林作用。

风险与禁忌

不良反应

血液系统:偶见中性粒细胞、血小板、白细胞减少,嗜酸性粒细胞增多,少数患者出现血清ALT升高。

神经系统:大剂量静脉给药可发生抽搐等神经系统毒性症状。

二重感染:由念珠菌或耐药菌引起的二重感染也可见到。

药物过量

阿莫西林用药过量后,少数患者报告了导致少尿肾衰竭的间质性肾炎。在成人和儿科患者中,阿莫西林过量使用后,也报道了在某些情况下导致肾衰竭的结晶尿。如果药物过量,应保持足够的液体摄入和利尿,以降低阿莫西林结晶尿的风险。在停止给药时,肾损伤似乎是可逆的。大剂量静脉给药阿莫西林可能会导致抽搐等神经系统毒性症状。

药物相互作用

与氯霉素、红霉素、四环素类、磺胺类等抑菌药合用可干扰阿莫西林的杀菌活性,故不宜与阿莫西林合用,尤其是在治疗细菌性脑膜炎或需迅速杀菌的严重感染时。

与别嘌醇合用后皮疹发生率增加。

该药可刺激雌激素代谢或减少肠肝循环,因而降低口服避孕药的效果。

氨基糖苷类抗生素在亚抑菌浓度时可增强该药对粪肠球菌的体外杀菌作用。

特殊人群用药

注意事项

如果药物过量,停止服药,对症治疗,并根据需要采取支持措施。如果药物过量是时间较短且没有禁忌症,则可以尝试呕吐或其他从胃中除去药物的方法。

该药应避免用于传染性单核细胞增多症病人。每1g该药含钠2.6mmol。

妊娠妇女口服给药属美国FDA妊娠风险B级。

给药说明:口服和注射给药前均须做阿莫西林皮肤敏感试验。口服制剂,阿莫西林在胃肠道的吸收不受食物影响,口服制剂可在空腹或餐后服用,亦可与牛奶等食物同服;注射液,阿莫西林极易溶于水,注射液须现配现用。静脉滴注时,阿莫西林与其呈配伍禁忌的药物,两药间应进行冲管处理,切不可同瓶滴注。

用药监护:长期或大剂量应用阿莫西林者,应定期检查肝、肾、造血系统功能和监测血钠。

慎用与禁忌证:有哮喘、湿疹、花粉症、荨麻疹等过敏性疾病史者慎用。对该药或其他青霉素类过敏者禁用。传染性单核细胞增多症宜避免使用该药。

风险提示

历史

1928年,英国细菌学家弗莱明在培养细菌时发现青霉素开始,再到第二次世界大战期间,青霉素量产成功挽救了数以万计受伤、感染的士兵。弗莱明获得了诺贝尔奖。

1928年,弗莱明将青霉菌分泌的抑菌物质称为青霉素。

1940年,弗洛里和钱恩用青霉素重新做了实验,证实青霉素既能杀死病菌又不损害人体细胞,原因在于青霉素所含的青霉烷能使病菌细胞壁的合成发生障碍,导致病菌溶解死亡,而人和动物细胞则没有细胞壁。

1941年,青霉素是第一种在临床上使用的β-内酰胺类抗生素。

1942年,美国制药企业开始对青霉素进行大批量生产。

1943年,在美国石油大王洛克菲勒的支持下,青霉素完成量产,并研发出了阿莫西林。

1945年,弗莱明、弗洛里和钱恩因为对青霉素的研究活动获得诺贝尔生理学和医学奖。

1953年5月,中国第一批国产青霉素诞生,揭开了中国生产抗生素的历史。

1972年,阿莫西林上市(Beecham,英国),其中的一些,如6-(3-芳基-5-甲基异噁唑基)青霉素在市场方面相当成功。

1981年,科学家发现了阿莫西-林克拉维酸这样的药物抑制剂组合,后来经过人类探索,进入临床的抑制剂也持续增加,包括克拉维酸与阿莫西林、三唑巴坦与哌拉西林、舒巴坦与氨苄青霉素、头孢他啶/阿维巴坦和美罗培南/瓦巴巴坦等。

使用情况

2010年,β-内酰胺类抗生素占全球抗生素市场总量的约53%,金额达420亿美元。

阿莫西林还用于犬、猫、雪貂、兔、啮齿类动物、袖珍宠物、牛、马、禽类动物等的抗敏感菌感染治疗。

最初阿莫西林仅仅认为比氨苄青霉素稍好而被忽视,1975年前后,当氨苄青霉素首份专利过期后,阿莫西林的市场才出现上佳的表现。从1972年起,随着在同等剂量下阿莫西林的血药浓度是氨苄青霉素的两倍现象的发现,其市场飙升便由此开始。由于阿莫西林能够被快速吸收进入血液,由此而产生了意想不到的疗效。并导致了市场年增长经常突破10%的成功回响。后来随着与克拉维酸组成的复方制剂(奥格门汀Augmentin)的发展和市场的启动又极大地推动了这种成功。20世纪90年代初期,在世界卫生组织(WHO)基本药物排序中阿莫西林的用量已经超过氨苄青霉素并将其替代。

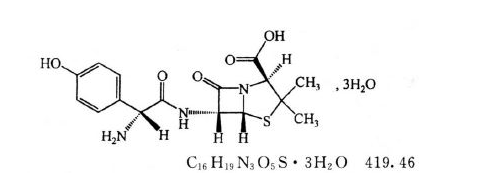

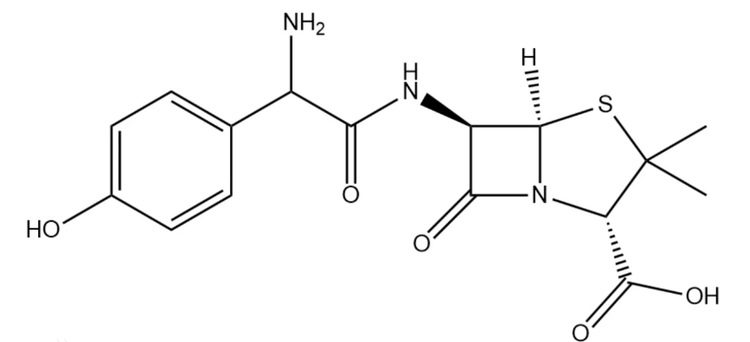

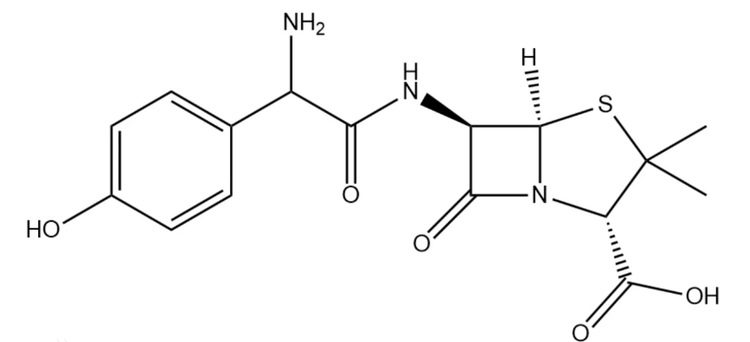

化学信息

阿莫西林(Amoxilin、Amoxicillin),化学名称为(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-(-)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸三水合物,是一种最常用的半合成青霉素类广谱β-内酰胺类抗生素,纯品为白色或类白色结晶性粉末,在水中微溶,在乙醇中几乎不溶。分子式为C16H19N3O5S,分子量为365.404,沸点为743.2℃,熔点为194℃,密度为1.54g/cm3。

利用苯乙酰氯和氨甲基苯甲酸酯的反应制备出关键的中间体,再通过环化反应和酰胺化反应得到阿莫西林。

专利

阿莫西林基本化合物专利申请日为1962.11.2,专利为GB978178A。该发明属于药物化合物晶体的制备技术领域,涉及一种阿莫西林晶体的制备方法,该方法包括:采用盐酸对阿莫西林酶法缩合液进行酸化处理,使得该缩合液的pH<0.2,且阿莫西林与HCl的摩尔比为1:5.8~7.6;而后滴加氨水至等电点,使阿莫西林结晶析出。该阿莫西林晶体具有合适大的粒径,其中Dv(10)为10~15μm,Dv(50)为45~60μm,Dv(90)为145~165μm,合适大粒径的阿莫西林可以有效地用于制备阿莫西林药物制剂,特别是胶囊制剂,并且该制备方法收率得到提高。