分布范围

分布范围:分布于欧亚大陆及非洲北部,包括整个欧洲、北回归线以北的非洲地区、阿拉伯半岛以及喜马拉雅山-横断山脉-岷山-秦岭-淮河以北的亚洲地区。小白雁繁殖于欧洲、西伯利亚等地的极北部,越冬于欧洲南部、非洲的埃及北部一隅,亚洲大陆西南部,朝鲜半岛、日本等地;在中国,迁徙途中见于东北中部、河北北部、山东河南等省份,越冬见于长江中下游沿岸,东南沿海沿岸,有迷鸟偶见于台湾中部地区。

中国分布于长江中下游和广东及福建和台湾等东南沿海地区。迁徙时经过中国东北、内蒙古自治区、河北、山东、河南等地。

分布状况:全球性易危(Collaretal.,1994)。在中国甚罕见,但冬季有数千个体聚集于鄱阳湖,构成全球总数量之一大部。在中国东北可能有其繁殖。

外形特征

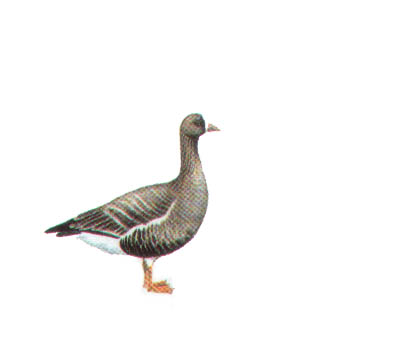

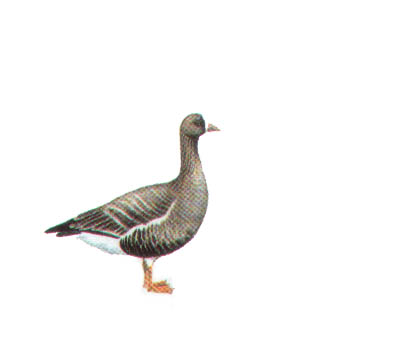

小白额雁身长53 - 66 cm,翼展120 - 135 cm,雄雁体重1950 - 2300g,雌雁体重1400 - 2150g。中型雁类,外形和白额雁相似,但体形较白额雁小,体色较深,嘴、脚亦较白额雁短;而额部白斑却较白额雁大,一直延伸到两眼之间的头顶部,不像白额雁仅及嘴基;另外小白额雁眼周金黄色,而而小白额不为金黄色,这些差异,足以将它们的野外区别开来。

小白额雁雌雄相似。嘴基和额部有显著的白斑,一直延伸到两眼间。白斑后缘黑色,头顶、后颈和上体暗褐色,翅上覆羽外侧灰褐色,内侧暗褐色,飞羽除外侧几枚初级飞羽外翈为灰褐色,余全为黑褐色;上体各羽缘黄白色,尾上覆羽白色,尾羽暗褐色,具白色端斑。颏、喉灰褐色、颏前端具一小白斑。前颈、上胸暗褐色,下胸灰褐色,具棕白色端缘;腹白色而杂以不规则斑块;两胁灰褐色,具黄白色羽缘,尾下覆羽白色。虹膜褐色,眼周有一肿起的黄圈,嘴肉色或玫瑰肉色,嘴甲淡白色,脚橄榄黄色。幼鸟体色较成鸟淡,嘴肉色,嘴甲黑色,额上无白斑,腹亦无黑色斑块。

习性

常在冰雪融化的沼泽地区和多石的苔原地方活动。冬季和迁徙期间多栖息于开阔的湖泊、江河、水库、海湾、开阔的草原和半干旱草原地区。通常成群活动,晚上多在水中栖息过夜,白天则成群飞到苔原、草地觅食。善于在地上行走,奔跑迅速。亦善游泳和潜水,遇危险时,常迅速向四方奔逃,分别藏于乱石中或草丛中,如在水里则向四处游开,或潜入水中,仅将头露出水面,行动极为谨慎小心。

食物

小白额雁与其他雁属鸟类一样,以绿色植物的茎叶和植物种子为食。湖岸附近生长的草、湖中的水草、农田中的绿色作物、谷物、草籽、树叶、嫩芽等均是本物种取食的对象。

主要在陆地上觅食。春、夏季多在海边或湖边草地上觅食植物芽苞、嫩叶和嫩草,秋、冬季则主要在盐碱平原、半干旱草原、水边沼泽和农田地区觅食各种草本植物、谷类、种子和农作物幼苗。通常天刚亮就成群结队离开栖息地觅食、在栖息地上空边叫边来回飞翔几圈后才飞走,中午又返回栖息地,先在栖息地上空盘旋,有时飞得很高,然后突然直冲而下,也有的时候飞到临近水面后又突然急速的直冲而上,飞向高空,最后当确信无危险后才降落于水面或水边沙滩上,有时也在觅食地夜宿。

迁徙

每年9月初至9月中下旬离开繁殖地迁往越冬地,到达我国东北的时间通常在10月初至10月中下旬,最早9月末,最晚迟至11月初。春季最早迁离我国的时间在3月初至3月中旬,大量在3月末至4月中旬,最晚在4润末还有滞留我国的。迁徙多在晚上进行,白天停下来觅食和休息。迁徙时成群边飞边鸣叫,队列有时杂乱无章,特别是在刚起飞和短距离飞行时,有时成斜线,有时成‘一’字形和‘人’字形。

生长繁殖

繁殖期主要栖息于北极苔原、苔原与灌木覆盖的亚北极地区、亚平原泰加林地区,也栖息和繁殖在山溪河流下部、山脚、山地、湖泊,甚至高山悬岩上。在亚北极苔原带繁殖。繁殖期6-7月。通常5月中旬至5月末即到达繁殖地,6月初开始产卵。刚到达时多活动在雪已融化、离水不远的苔原地上。到达后不久即成对离开群体寻找巢位。营巢在紧靠水边的苔原上或低矮的灌木下,有时也在水边山地岩石堆中营巢。巢极简陋,由干草和苔藓构成,内垫少许绒羽。每窝产卵4-7枚,通常4-5枚。雌鸟孵卵,雄鸟在巢附近警戒,孵化期25天。卵淡黄色或赭色,大小为69-84.5mm×43-52mm。

保护级别

IUCN濒危等级:VU 生效年代:2003年

在中国,虽然本物种并未列入保护名录,但实际上全球种群数量非常稀少,在中国境内更是难得一见。由于在越冬期间本物种有集群的习性,种群密度很大,因而会受到传染病的威胁,另外,在中国长江中下游的湖泊周围居住的居民常常会捕猎越冬的雁鸭类水鸟作为野味向游客兜售,因而本物种也受到非法捕猎的威胁。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)国际鸟类红皮书,2009年名录 ver 3.1——易危(VU)。

列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《国家重点保护野生动物名录》:国家二级保护动物。

种群现状

2021年,在洞庭湖区域发现小白额雁。