形态特征

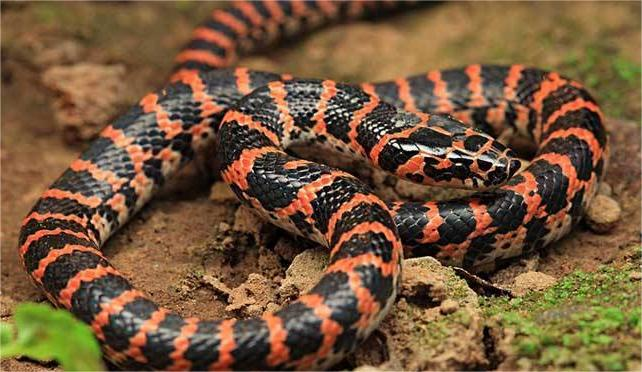

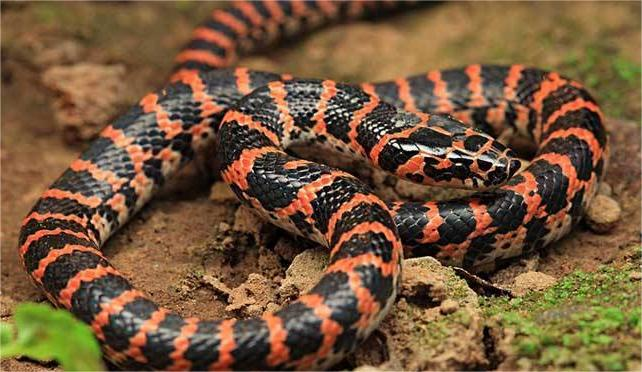

赤链蛇是一种体形中等的蛇类。体长约1.5米,体重1000~1250克,头部黑色,较宽扁,枕部具红色“∧”形斑。体背黑褐色。因其具多数(60以上)红色窄横斑而得名,背鳞平滑。吻鳞高,可从背部看到。鼻间鳞小且前段呈椭圆形。额鳞短,长约等于自其前缘到鼻间鳞前缘的距离。腹面灰黄色,腹鳞两侧杂以黑褐色点斑,腹鳞187~207片,肛鳞单一,尾下鳞64~79对。颈部鳞片19行,中部17行,肛前15行,鳞片多平滑,边缘呈红色。

赤链蛇的毒牙属无管、无沟的毒牙,呈利刃状,是最后两枚上颌齿的变型,它与上颌骨、横骨连接牢固,活动性差,其主要毒牙较大,副毒牙较小。

分布栖息

世界分布

赤链蛇广泛分布于朝鲜半岛、日本、中国等地。

中国分布

赤链蛇主要分布于中国各省区(除宁夏、新疆、青海及西藏外)。

栖息环境

赤链蛇种群密度较大,大多生活于田野、河边、丘陵及近水地带的草丛或石块缝隙里。溪流岸边和居民点附近内也可见到。平地和山谷海拔相对较低,水源丰富,作为赤链蛇食物来源的两栖类和啮齿类动物较多,为赤链蛇的栖息和繁衍提供了较适宜的生存条件,所以赤链蛇大多分布在这两个区域。

生活习性

赤链蛇一般在每年的11月下旬入蛰冬眠(安徽芜湖),第二年3月中旬出蛰。活动时间多数在傍晚之后,属于夜间活动型蛇类。夜间22点以后活动频繁,白天将身体蜷曲不动,常常将头部盘缩在身体之下。

觅食行为

赤链蛇主要以蟾蜍、淡水小杂鱼、泥鳅、雏鸡、幼鸟及鼠类为食,此蛇有食蛇习性,在食物供给不足时会吞食同类。赤链蛇进食频繁,每隔一周左右便要摄食一次。一般体重达到500克左右的赤链蛇,一次能吃掉2~3条小杂鱼,多者可达到5条。不到一米长的幼蛇也能够吞下体积数倍于自己的食物。进食后有静卧习性,此时不宜惊扰赤链蛇,否则赤链蛇会将吞食的食物吐出来。

防御行为

赤链蛇性温顺,爬行比较缓慢。若非被刺激的情况下,赤链蛇不会主动攻击人,但在受到惊吓或其它刺激时行动迅速,且攻击目标明确。有的人的体质可能对赤链蛇的蛇毒比较敏感,其被咬后也可能造成严重后果。

生长繁殖

赤链蛇的繁殖方式为卵生,一般5~6月进行交配,7~8月产卵,每次可以产7~15枚卵,孵化期是40~50天。

作为爬行动物,赤链蛇幼体的生长发育受其孵化温度影响很大。24~30摄氏度这一温度范围适合赤链蛇生存和繁育后代。赤链蛇在24~30摄氏度时孵化期随着温度的升高逐渐缩短,但各孵化温度下的孵化成功率没有显著差异。胚胎在孵化过程中,会与周围的环境进行水分交换,净吸水导致胚胎增重,且吸水的速率与周围热环境有明显的相关性,表现为随温度的上升吸水率逐渐下降。

人工饲养

人工饲养箱体100×50×70厘米以上为宜。上面用铁丝网制成既通气良好又牢靠的盖子盖好。在使用木制箱体时,要在四周围上一层材质坚固的网,防止赤链蛇逃走。箱的地面铺一层5~6厘米厚的潮沙土,沙土上垫一层纸,便于清除打扫污物时更换。放在箱子里的容器每天都要换上清水。赤链蛇每隔7~8天便要摄食一次,人工饲养可投喂老鼠和泥鳅等。

2020年国家林草局《关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》中说明禁止人工饲养赤链蛇。

保护级别

赤链蛇于2013年被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中——近危级别(NT)。

2015年赤链蛇被列入《中国生物多样性红色名录》——脊椎动物卷,评估级别为易危(VU)。

赤链蛇于2023年6月26日被列入中国《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。

功用价值

利用同工酶和线粒体DNA的多态性研究野生赤链蛇种群内与种群间的遗传结构、分化、基因流等状况来探讨种内地理格局的形成机制、系统发育关系以及现有分布特征,并结合种群的地理分布状况来发现和验证与其相关的地质事件,追溯和揭示种群的进化历程,可为赤链蛇种质资源保护和开发提供理论依据。

物种危害

赤链蛇是一种后毒牙毒蛇,具有产生毒性分泌物的毒腺一杜氏腺(Duvernoy′S gland)及皮下腺。赤链蛇咬伤与一般无毒蛇咬伤不同:往往见有多个细小的牙痕,少量出血,伤口周围发红,痛感相对明显,咬伤后次日仍有少许血渗出,但未发现全身症状。但有部分饲养者被咬伤后出现过敏症状,皮肤上有大面积红疹。因此,在野外工作和饲养、研究中需要注意避免被咬伤。

物种对比

对比维度 | 赤链蛇 | 蝮蛇 | 响尾蛇 | 赤峰锦蛇 |

体长 | 1.5米以上 | 0.6~0.7米、 | 约1.5~2米 | 约1.5~2米 |

体重 | 1000~1250克 | 刚出生的小蛇体长在14~19厘米,体重为21~32克、 | -- | 初孵仔蛇全长300毫米左右,重13~19g |

分布区域 | 中国各省区(除宁夏及青藏高原外),朝鲜半岛、日本 | 长江中下游一带和东部沿海各省,朝鲜半岛 | 加拿大到南美洲的新大陆 | 湖南省,湖北省,北京市,安徽省,甘肃省,山东省,陕西省,浙江省,江苏省,内蒙古自治区,辽宁省,天津市,河北省,山西省,河南省 |

食性 | 肉食性 | 肉食性 | 肉食性 | 肉食性 |

科 | 游蛇科 | 蝰科 | 蝮蛇科 | 游蛇科 |

目 | 有鳞目 | 有鳞目 | 有鳞目 | 有鳞目 |

注释

[a]2013年数据

[b]2023年6月26日数据