历史与命名

命名

最早命名非洲鸵鸟的是瑞典博物学家卡尔.林奈(Linnaeus, 1758)。拉丁语中,struthio意为鸵鸟,camelus意为骆驼,暗指其干燥的栖息地。

进化历史

非洲鸵鸟和已灭绝的马达加斯加象鸟(Aepyornithidae),是平胸类(Ratites)鸟类最早的演化分支。在距今约1亿年前,非洲大陆最早从冈瓦纳古陆上分裂出来。随后的东非大裂谷和马达加斯加岛的形成,进一步加剧了鸟类种群的分离。平胸类和美洲的鹬鸵类(Tinamous)及大洋洲的恐鸟(Dinornithidae)等种类在数千万年前就已经和现生其他鸟类分开进化。恐龙灭绝后,平胸类和草食哺乳动物迅速取代了它们在生态系统中的位置。在进化早期阶段,平胸类是可以飞的,这也解释了它们是如何移动到大洋洲的。但随着平胸类鸟类体型的逐渐变大,其翅膀和羽毛逐渐退化,骨骼和肌肉也发生了适于奔跑的进化,从而失去了飞行的能力。

在新生代第三纪,距今约7000万-1200万年以前,鸵鸟的祖先曾广泛分布在亚洲中部,向北一直到西伯利亚。在欧洲、印度和中国均发现了鸵鸟化石,但这些地区的鸵鸟早已于数百万年前灭绝。

亚种分化

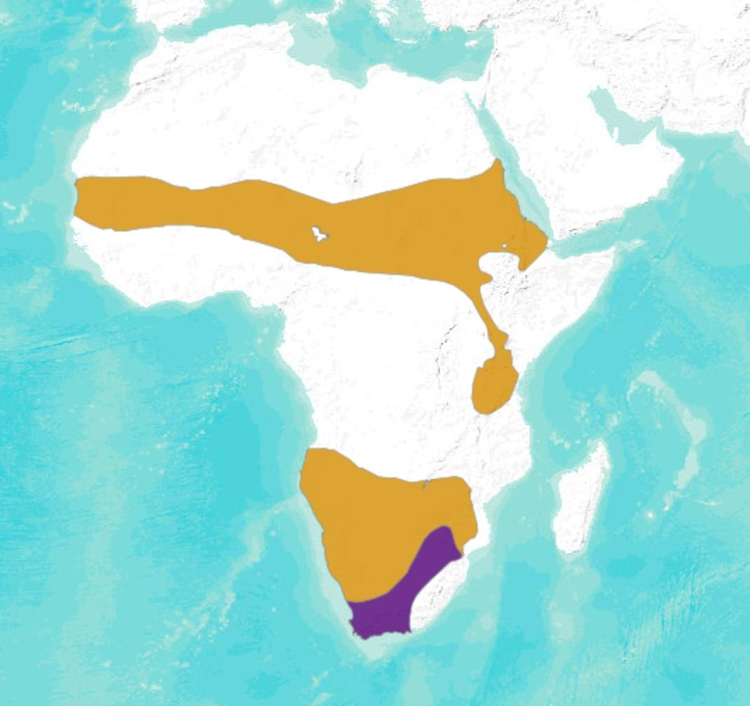

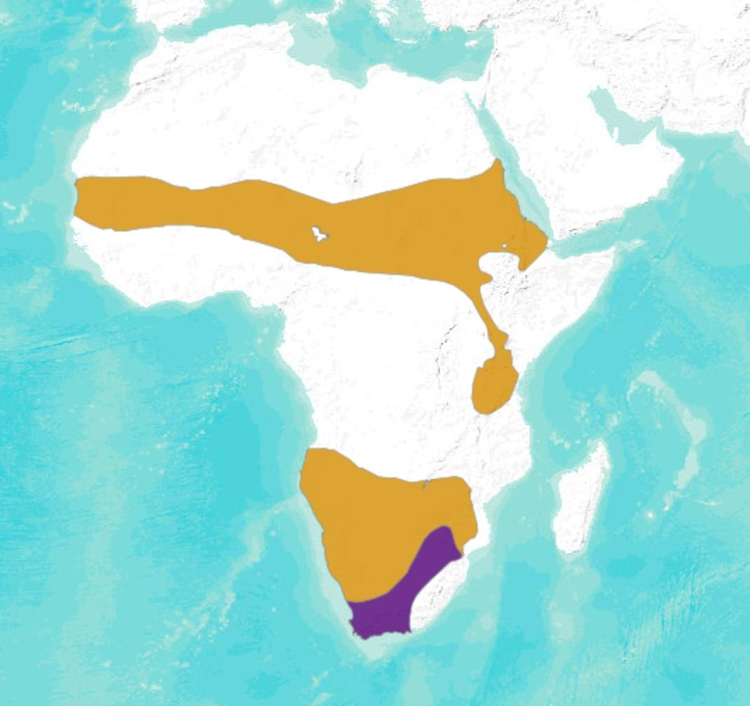

全世界共有4亚种:指名亚种、南非亚种、马赛亚种和叙利亚亚种。

| 学名 | 命名人 | 形态特征 | 分布地区 |

指名亚种 | Struthio camelus camelus | Linnaeus, 1758 | 体型较高,腿和颈较长,腿较粗壮。头上有一个非常明显的秃冠,周围有棕色的短毛直至颈部。雏鸟和雌性的皮肤颜色呈奶油黄色,成年雄性头、颈和腿浅红色,在繁殖季节呈鲜红色。雄性羽毛除了尾和翼为白色外,主要部位为黑色。雌性羽毛为深褐色,尾部和翼颜色较暗 | 非洲中北部,毛里塔尼亚、马里、尼日尔、乍得、苏丹、埃塞俄比亚、厄立特里亚 |

南非亚种 | Struthio camelus australis | Gurney, 1868 | 头冠有羽毛,颈灰色,在白颈圈处无羽毛。雄性在繁殖季节,颈呈鲜红色 | 撒哈拉以南的非洲南部,赞比亚、安哥拉、纳米比亚、博兹瓦纳、津巴布韦、南非莫桑比克 |

马赛亚种 | Struthio camelus massaicus | Neumann, 1898 | 头冠部分光秃或有羽毛,有窄的颈环。颈和腿部呈粉灰色,繁殖季节呈鲜红色 | 非洲东部,肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚 |

叙利亚亚种 | †Struthio camelus syriacus | Rothschild, 1919 | 羽毛较为柔软。繁殖季节颈呈红色 | 叙利亚至阿拉伯半岛,叙利亚至阿拉伯半岛 |

原索马里亚种(Struthio camelus molybdophanes )已成为独立物种索马里鸵鸟(Struthio molybdophanes),其头顶有明显的秃冠。颈有一个宽的白颈圈,颈和腿为蓝灰色。雄鸟羽毛黑色,尾和翼为白色。雌性羽毛呈灰色。叙利亚亚种已于1966年灭绝。

形态特征

非洲鸵鸟体型硕大,是体型最大、体重最重的现存鸟类之一。成年雄性体重120-150千克,雌性体重100-120千克。体高1.7-2.8米,个别的能达3米,雄性一般比雌性高些。鸵鸟头小而平坦,眼大,喙上有两个鼻孔,头后部的耳能关闭,颈长。鸵鸟的翅膀退化,不能飞翔,但其结构完整,与飞鸟有相似之处。其后肢长而粗,大腿肌肉发达无羽毛覆盖,脚趾只余两趾,适于快速奔跑。其蓬松的羽毛有隔热和调节体温的作用。羽毛无羽小钩,疏松柔软,不能构成羽片。

鸵鸟两性外观差异明显。成年雄性体羽呈黑色,翅羽和尾羽呈白色。繁殖季节雄性的喙、眼睛周围的裸露皮肤、前额、胫部和生殖器周围会变红。雌性全身羽毛呈灰褐色。

分布栖息

分布范围

非洲鸵鸟分布在非洲大部分地区,分布范围包括西非的毛里塔尼亚、马里,中非的尼日尔、乍得、苏丹,东非的埃塞俄比亚、厄立特里亚、肯尼亚、乌干达,南非的坦桑尼亚、安哥拉、纳米比亚、南非、博茨瓦纳、赞比亚、津巴布韦和莫桑比克。

栖息环境

非洲鸵鸟主要栖息在干燥的半沙漠地区以及稀树草原中。它们喜欢较为平坦,视野良好的开阔地带,这有利于它们及时发现危险,并尽快逃离。通常会避开茂密的树丛和太长的草地,因为那里经常潜伏着食肉动物。

生活习性

日常行为

非洲鸵鸟日常行为主要有进食、睡眠、展示、调节、梳理、站立、奔跑、洗浴等,花时间最多的行为是行走奔跑以及进食。集中进食一般在早上进行,而觅食一般在下午进行。

其展示行为主要包括竖翅、摆头、两翅上下交替扇动、颈向上略弯曲,翅张开,两脚在原地旋转等动作。在温度较高时,它们会张开喙,展开翅膀来降低体温。

非洲鸵鸟浅睡时站立,下眼眼睑向上关闭,瞬膜从前向后关闭。隔几分钟睁开眼看看,没有动静再闭眼睡觉。真正熟睡时会卧下,颈部伸开贴地,此时有巨大的声音也不会被吵醒。 非洲鸵鸟一般比较安静,但它们能发出各种声音。在繁殖季节,雄性会发出类似低沉汽笛的叫声。非洲鸵鸟喜欢水,如果条件允许,它们会经常洗澡。

集群行为

非洲鸵鸟为群居生活,如独处会感到不安。非繁殖季节数量群成员数量约为5-10只,繁殖季节群成员数量可达数十只。

同群非洲鸵鸟一般不表现采食等级制度,只要有空间,个体间极少表现争食的攻击行为。在驱赶时,整群驱赶比较容易,而单只或少数几只不易驱赶。

领地行为

非洲鸵鸟有很强的地域概念,在自己的地域内会表现很安静。当地域外的个体闯入时会遭驱赶。

非洲鸵鸟个体间往往因领地、配偶等发生争斗。雄性具有较强的攻击性。其争斗行为表现为冲撞,相互踢打等,并发出"哈哈"的声音。对抗常以一方胜利而终止,表现为竖颈、竖翅、竖尾等趾高气扬的神态。受到威胁的个体要么逃跑,要么屈服,将头放的很低,颈部等成“U”形,两翅和尾部呈下垂姿势。

进食与食物

非洲鸵鸟属于草食单胃禽类,会采食多种青草,灌木和树木的青绿部分,还会啄食蜥蜴、蝗虫、白蚁等小动物,还会吃一些食肉动物留下的猎物残骸。非洲鸵鸟没有牙齿,也没有嗦囊,食管直通腺胃。腺胃很发达;有两条盲肠,小肠和大肠很长,食物能在其中充分消化吸收。盲肠和大肠发达,其中的微生物发酵,能消化大量纤维性的饲料。成年鸵鸟每天需要进食5-6千克食物。

啄食动作占其行为的很大部分,每日可达2000~4000次。啄食一方面是为了进食,另一方面能了解周围环境。非洲鸵鸟对色泽鲜艳的物体兴趣大,也会吞下石子和沙砾辅助在胃中研磨食物。但如果吞下无法消化的异物可能会导致疾病以致威胁生命。

非洲鸵鸟在炎热的夏季饮水较频繁,每天每只可饮水500-5000毫升,其饮水量的多少受外界气候条件的影响较大。在干燥地区,非洲鸵鸟也可以少饮水甚至不饮水,依靠从多汁的植物性食物中摄取水份。

防御与警戒

非洲鸵鸟性情胆小、好奇。各种异常声音,较高大的异物以及捕捉追赶都可使其出现惊恐骚动。它们经常和其他草食动物呆在一起,其敏锐的听觉和视觉有助于及早发现危险。

当一群非洲鸵鸟在采食或饮水时,至少有一只在向四周探望进行警戒。等到其他鸵鸟抬头时,此鸟才低头进食或饮水。这种轮换只需几秒钟,在睡觉时也有这种现象。

在躲避天敌时非洲鸵鸟可以达到每小时70千米的极速,也可以以每小时50千米的速度持续奔跑。它们的天敌主要是食肉动物,包括狮子、豹、猎豹、鬣狗、野犬等。雏鸟和卵亦受到猛禽和食肉动物的威胁。

繁殖与生长

求偶与交配

北半球非洲鸵鸟的繁殖季节始于3月,9月份结束,南半球始于7-8月,次年3月结束。雄性性行为随着胫、脚、喙表面红色素的增加而增加。睾丸在交配季节可增大,超过10厘米。雄性发情时蹲在地上,翅膀和尾部高举,左右晃动头部,并做仪式性的两脚交替踏地样舞姿。有时憋足气,使颈部膨胀,发出吼叫声,有时追赶所选择的雌性。

雌性发情时会主动接近雄性,在雄性附近边走边低头,直至头几乎触到地面,翅膀下垂,振翅,同时喙一张一合,发出“吧嗒吧嗒”的响声,或做出排尿、排粪等夸张的行为。雌性温顺地蹲伏在地上,张开双翅和抬起尾部,两个翅膀不停地交替划扫地面,同时头部上下左右伸缩摆动,并有节奏地拍击背部,发出拍打声以引起雄鸟的注意。两喙不停地一张一合,头颈向前平直伸开,尾部上下摆动,等待交配。

交配时,雌性尾朝雄性伏下,雄性则猛地站起,两翅同时上举,以小踏步快速走近雌性,从后侧爬跨雌性。右腿趴在雌性背上,左腿趴在地上,并张开翅膀左右摆动,同时头部也跟随着左右晃动,阴茎脱出,跟随着尾部的上下晃动从左边插入雌性的泄殖腔内。雌性伸直脖颈,两喙紧闭,交配时间约30秒至1分钟。交配成功时,雄性发出"呜鸣"的低吼声。通常一只雄性一天可交配4-6次,有少数个体可达12次以上,但不是每次都能交配成功。清晨时,交配行为较多。雄性会和三只或三只以上的雌性交配,第一个交配的雌性会在其他雌性中占据主导位置。

产卵与孵化

非洲鸵鸟的巢比较简陋,只是在地上挖一个浅坑,同一群的雌性会把卵产在一个巢穴中共同孵化。每只雌性会产2-11枚卵,每个巢中有15-60枚卵。卵长径14-18厘米,短径12-15厘米,重约1200-1700克,呈卵圆形,颜色为乳白色或米黄色,壳厚2-3毫米。一枚良好的卵表面是光滑明亮的,且有完整的釉质保护。

亲鸟共同参与孵化,轮流进行。雌性一般负责白天孵化,雄性则负责夜间孵化。这主要是因为雄鸟体羽是黑色,在夜间可视性较低较为安全。孵化时,亲鸟用腹部的无羽区与卵接触提供热源,环境温度较高时会站起,扇动翅膀给卵通风,保持卵的温度在31-36摄氏度。亲鸟每天至少用喙翻卵1-2次。孵化期约为40天。亲鸟对卵的保护意识很强,即使有天敌来袭也会进行反抗以护卵。

大于1650克的卵较难成功孵化,卵被产下后没有及时孵化,由于吸收了空气中的二氧化碳,导致了卵中蛋白质酸化,也会导致孵化失败。中等大小的卵孵化成功率较高,孵化成功率可超过70%。

生长

雄性主要负责抚育雏鸟,两只雄性一起行动时,它们带领的雏鸟也会合成一群。亲鸟会诱导雏鸟正确采食,会用翅膀为雏鸟遮阴,并为它们赶走捕食者。孵化时雏鸟体重不到1千克,在前100-170天日增重较快。雏鸟在14-18个月基本完成身体生长,性成熟则要到4-5岁,雌性比雄性略早熟。非洲鸵鸟的寿命可达50年。

人工养殖

养殖历史

1864年非洲鸵鸟人工养殖始于南非,美国和欧洲在20世纪80-90年代也开始了人工养殖。1992年非洲鸵鸟引入中国,人工养殖始于广东江门,并逐渐辐射到全省,随后进一步推广到了全国各地。

养殖技术

养殖非洲鸵鸟要有足够的活动场地,30-50只的群,需要2000-5000平米方形砂土场地。食物早晚饲喂,以混合精饲料为主,附以青饲料。保证清洁饮水,及时清理粪便,保持场地卫生。注意观察,避免其应激和争斗,及时发现异常状态。

常见病

非洲鸵鸟常见病主要有病毒性传染病如新城疫、禽流感等,细菌传染病如禽霍、乱禽伤寒等,以及创伤、消化系统疾病如胃阻塞、寄生虫及食羽症等。

对于非洲鸵鸟常见病预防措施主要有科学合理饲喂,及时处理外伤等异常状态,定期服用驱虫药物。

对于非洲鸵鸟传染疾病要早发现早治疗,对于禽流感等危害较大的病毒性疾病要加强管理,做好消杀工作,避免野生鸟类粪便传播。

物种保护

种群现状

截止2018年,非洲鸵鸟全球种群规模尚无确切数字,但该物种在其大部分分布范围内较为常见。其野外种群数量有所减少,但下降速度并未接近易危阈值,其种群规模也未接近脆弱阈值。这是因为非洲鸵鸟养殖已经基本取代了狩猎。

致危因素

影响非洲鸵鸟种群数量的因素主要有捕猎和枪杀,人类活动和城市建设导致其栖息地面积缩小和遭到破坏。其种群规模有所下降,分布范围有破碎化趋势,可能导致其基因多样性下降。

保护级别

2018年,非洲鸵鸟被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》-无危(LC)。

保护措施

2023年,非洲鸵鸟野外种群中,阿尔及利亚、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔和苏丹种群被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录I。

主要价值

非洲鸵鸟肉蛋白质含量高、胆固醇含量显著低于常食用的畜禽肉。含有较多有益的微量元素。脂肪是化妆品的原料,卵营养丰富、卵壳坚硬光滑,可用于制作工艺品。皮纹理美观可制作服装、皮具。羽毛柔软美观,可做服装、服饰和装饰品。