历史沿革

原北京中医药大学时期

1956年8月6日,中华人民共和国国务院批准成立了包括北京中医药大学在内的四所中医学院。次年,随着南京和沈阳等地中医和西医教授的调入,学院的师资力量不断增强。1960年10月,北京中医学院成为中国六十四所重点院校之一。1971年7月,北京中医学院与中医研究院合并,学院是一个领导班子,但挂两块牌子。1977年11月,北京中医学院与中医研究院分开,独立发展。1981年,学校成为首家中医药学博士学位授权单位。1993年12月,经中华人民共和国国家教育委员会批准,北京中医学院更名为北京中医药大学。1996年11月,北京中医药大学通过了由中华人民共和国国家教育委员会和中华人民共和国国家中医药管理局联合组织的"211工程"预审。

北京针灸骨伤学院时期

为了加强针灸教育,大力培养针灸人才,1983年4月,中华人民共和国卫生部向中华人民共和国国务院申报组建北京针灸学院,由中国中医研究院负责筹建学校。1986年3月,北京针灸学院正式建立,并开始招收针灸学、骨伤科专业学生。1987年国家教育委员会同意更改校名为北京针灸骨伤学院。1991年7月,中华人民共和国国务院、国家教育委员会批准学院为学士学位授予单位。

北京中医药大学时期

2000年7月,原北京中医药大学与北京针灸骨伤学院合并,组建新的北京中医药大学,划归中华人民共和国教育部直接管理。2007年12月,中华人民共和国教育部、中华人民共和国卫生部、国家中医药管理局共建北京中医药大学。2011年,学校良乡校区奠基,学校进入“985优势学科创新平台”建设。2014年,良乡校区投入使用,首批新生入驻。2017年9月,学校中医学、中西医结合、中药学3个一级学科进入一流学科建设行列。2018年,学校成为中华人民共和国教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位。2021年成立北京中医药大学王琦书院,获批中华人民共和国教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。

学校规模

院系情况

截止到2023年3月,学校设有14个教学单位,16个本科招生专业。同时有4家直属附属医院和国医堂中医门诊部。

院系 | 专业 |

中医学院 | 中医学 |

中医骨伤科学 |

中药学院 | 中药学 |

中药制药 |

药学 |

生命科学学院 | 生物工程 |

针灸推拿学院 | 针灸推拿学 |

康复治疗学 |

岐黄学院 | 中西医临床医学 |

管理学院 | 公共事业管理 |

工商管理 |

药事管理 |

大数据管理与应用 |

人文学院 | 法学(医药卫生) |

英语 |

护理学院 | 护理学 |

马克思主义学院 | - |

国际学院 | - |

台港澳中医学部 | - |

继续教育学部 | - |

体育部 | - |

国学院 | - |

学校直属附属医院 | 北京中医药大学东直门医院 |

北京中医药大学东方医院 |

北京中医药大学第三附属医院 |

北京中医药大学房山医院 |

师资力量

截止到2023年3月,学校有教职工6184人,专任教师1727人。其中中国工程院院士2人,国医大师8人,国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目首席科学家4名,中华人民共和国教育部“长江学者奖励计划”特聘教授3名,国家自然科学杰出青年科学基金获得者3名,国家自然科学优秀青年科学基金获得者1名,中国优秀教师2名,“万人计划”科技创新领军人才2名,中国优秀科技工作者2名,享受政府特殊津贴专家91人,国家级有突出贡献中青年专家8人,人事部“百千万人才工程”国家级人选7名,首都国医名师9名,除此外学校还拥有多名省部级以上人才。

中国工程院院士 | 田金洲、王琦 |

国医大师 | 王玉川、颜正华、王绵之、王琦、孙光荣、吕仁和、王庆国、肖承悰 |

中国国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目首席科学家 | 王庆国、徐安龙、高思华、王琦 |

中华人民共和国教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 | 田金洲、刘建平、陈家旭 |

国家自然科学杰出青年科学基金获得者 | 徐安龙、陈家旭、商洪才 |

国家自然科学优秀青年科学基金获得者 | 陈建新 |

中国全国优秀教师 | 贾春华、孙建宁 |

“万人计划”科技创新领军人才 | 徐安龙、商洪才 |

中国优秀科技工作者 | 张冰、赵百孝 |

政府特殊津贴专家(部分) | 傅延龄、高颖、金哲、王琦、吕仁和、王庆国、田德禄、聂惠民、倪健等 |

国家级有突出贡献中青年专家(部分) | 倪健、马双成等 |

人事部“百千万人才工程”国家级人选(部分) | 倪健、陈家旭、田金洲、牛欣、刘铜华、王伟等 |

首都国医名师 | 颜正华、王玉川、王绵之、廖家桢、王子瑜、孔光一、王沛、吕仁和、聂惠民 |

学科建设

截止到2023年3月,学校有3个一级学科博士学位授权,包括42个二级学科博士学位授予点,7个一级学科硕士学位授权,包括47个硕士学位授予点。学校设有一级学科中国国家重点学科2个,涵盖二级学科中国国家重点学科15个,中国国家中医药管理局重点学科48个,一级学科北京市重点学科2个,二级学科北京市重点学科8个,北京市高精尖学科2个。第四轮中国学科评估中,中医学和中西医结合排名A+,中药学排名B+。3个一级学科进入“双一流”建设行列,3门学科ESI排名进入全球前1%。

博士后科研流动站 | 中医学、中药学、中西医结合 |

一级学科博士学位授权 | 中医学、中药学、中西医结合 |

一级学科硕士学位授权 | 中医学、中药学、中西医结合、马克思主义、护理学、公共管理学、药学 |

硕士学位授予点(部分) | 中医基础理论、中医临床基础、中医医史文献、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学、中医体质学、中医临床药学、中医皮肤性病学、医药卫生法学、中医药外语、中医药管理等 |

博士学位授予点(部分) | 中医基础理论、中医临床基础、中医医史文献、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学等 |

一级学科国家重点学科 | 中医学、中药学 |

二级学科国家重点学科 | 中医基础理论、中医诊断学、方剂学、中医内科学、中医临床基础、中医医史文献、针灸推拿学、中医外科学、中医妇科学、中医骨伤科学、中医儿科学、中医五官科学、民族医药、中药学、中西医结合基础 |

中国国家中医药管理局重点学科(部分) | 伤寒学、中医基础理论、中医脑病学(东直门医院)、中西医结合基础、中药化学、中药分析学、临床中药学、中医诊断学、中药鉴定学、中药药理学、针灸学、中西医结合临床(东方医院)、中医肝胆病学、中医妇科学、中医全科医学、中医肺病学、中医内分泌病学、中医老年病学等 |

一级学科北京市重点学科 | 中西医结合、护理学 |

二级学科北京市重点学科 | 中医临床基础、中医医史文献、中医外科学、中医药管理学、中西医结合临床、中医人文学、中西医结合基础、护理学 |

北京市高校高精尖学科 | 中医生命科学、系统中药学 |

ESI排名前1% | 临床医学、药理学、毒理学 |

“双一流”建设 | 中医学、中西医结合、中药学 |

表格参考 |

教学情况

截止到2023年3月,学校有7个中国国家级一流本科专业建设点,9个省级一流本科专业建设点,1个基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,1个国家级实验教学示范中心,1个国家中医临床教学培训示范中心,1个国家级人才培养模式创新实验区,10门中国国家级一流本科课程,6门中国国家级精品课程,2门中国国家级双语教学示范课程,3个中国国家级教学团队,4个国家级课程思政教学团队,3个国家级大学生校外实践教育基地,40个临床教学基地。学校还获得中国国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖6项,北京市教学成果奖特等奖1项,一等奖15项、二等奖25项。

中国国家级一流本科专业建设点 | 中医学、中药学、针灸推拿学、护理学、中药制药、药学、公共事业管理 |

省级一流本科专业建设点 | 公共事业管理、英语、法学、生物工程、中西医临床医学、药事管理、康复治疗学、大数据管理与应用、工商管理 |

基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 中药学(时珍国药班) |

国家级实验教学示范中心 | 中医学实验教学示范中心 |

国家中医临床教学培训示范中心 | 北京中医药大学东直门医院 |

国家级人才培养模式创新实验区 | 中医:“院校教育—师承—家传”的人才培养模式创新实验区 |

国家级大学生校外实践教育基地 | 东直门医院临床技能综合培训中心、东方医院临床技能综合培训中心、第三附属医院临床技能综合培训中心 |

中国国家级一流本科课程(部分) | 循证护理、基于VR技术的骨外伤院前急救及中医手法复位虚拟仿真教学项目、中医内科学、伤寒论、中医鉴定学、中药不良反应与警戒概论、中医入门、中医诊断学(下)等 |

中国国家级教学团队 | 临床中药系教学团队、中医“四大经典”教学团队、《中医内科学》教学团队 |

中国国家级精品课程 | 《中医基础学》《中药学》《中医内科学》《伤寒论》《中药学》《中医诊断学》 |

中国国家级双语教学示范课程 | 中医诊断学、经络腧穴学 |

中国国家级课程思政教学团队 | 《中药学》教学团队、《温病学》教学团队、《中医内伤杂病研究》教学团队、《伤寒论》教学团队 |

中国国家级教学成果奖(部分) | 以标准引领全球中医药教育——中医药教育标准的创建与实践、高等中医临床教育质量评估指标体系的研究与实践、计算机中医教学系统的研究——TCMCADS生成系统、脉诊客观诊断系统、舌诊学习系统、中医人才培养模式改革的研究与实践、建立长效机制,切实推进医学生素质教育改革、“院校教育与传统教育”相结合的中医人才培养新模式的研究与实践、北京中医药大学中医拔尖创新人才培养实践探索25年等 |

北京市教学成果奖(部分) | 守正创新联考引擎创建中医经典教育新模式、守正融合创新——中医学领军人才培养体系的构建与实践、“丹心计划”——中医临床研究生下沉基层教育模式的创新与实践、变革赋能提质——北中医智慧教育模式的构建与实践等 |

临床教学基地(部分) | 北京大学人民医院、中国人民解放军总医院(301医院)、中国人民解放军第302医院、中国人民解放军空军总医院、中国人民解放军海军总医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、中国医科大学航空总医院、河北省沧州中西医医院、北京市宣武中医医院、中国中医科学院广安门医院南区、北京市怀柔区中医医院、北京市昌平区中医医院、北京按摩医院、北京市隆福医院等 |

合作交流

截止到2023年3月,学校为94个国家和地区培养了2万余名中医药专门人才,并与31个国家和地区的118所知名大学和研究机构建立合作关系。学校与英国密德萨斯大学合作设立了中国第一个在国外高校独立颁发医学学士学位项目,与新加坡南洋理工大学合作开设“中医学-生物学”双学士学位教育,与西班牙巴塞罗那大学医学院合作开设获欧盟认可的第一个中医学硕士学位项目,并且学校开设中国首个全英文授课西医生学习中医的博士学位项目、硕士学位项目,首个全英文授课中医学士学位项目。学校也建立了北京中医药大学澳大利亚中医中心、俄罗斯中医中心、美国中医中心、中国-德国中医药中心(魁茨汀)等海外中医中心。

学术研究

学术资源

馆藏资源

截止到2023年3月,学校图书馆拥有馆藏纸本图书130万余册,馆藏期刊11余万册。馆藏珍贵古籍4万余册,电子图书已逾112万册,订购中外文数据库和文献管理软件34个。馆藏珍贵古籍包括明、清、民国、新中国时期(含日本、高丽)的木刻本、石印本、手钞本、影印本线装(含经折装)近4000种、4万册,其中,明版33种,清版925种,医学古籍2600余种、近2万册。图书馆自主开发建设“北京中医药大学图书馆古籍及民国线装书数字资源平台”、“本校学位论文数据库”(收录了学校1980年代至2023年3月的博士、硕士学位论文)。并于2002年开始建立馆际互借体系,2003年底加入北京高校图书馆联合体,为学校读者和联合体成员馆读者提供馆际互借服务。

学术期刊

截止到2023年3月,学校主办有《北京中医药大学学报》《现代中医临床》《中医教育》和《中医科学杂志(英文)》4本高水平学术期刊。

《北京中医药大学学报》原名《北京中医学院学报》,创刊于1959年10月,是由中华人民共和国教育部主管、北京中医药大学主办的高级中医药学术刊物。期刊开设了“引航之声”“专家述评”“理论研究”“中药药理”“针灸”“科技之窗”“中医体质”“临床研究”“文献研究”“中药化学”等专栏。《北京中医药大学学报》为中国6大检索系统10余种检索刊物的主要刊源,被以下重要检索系统、数据库收录:中国科技核心期刊(中国科学技术信息研究所)、中国科学引文数据库(CSCD)(中国科学院文献情报中心)、中文核心期刊要目总览(北京大学图书馆)、中国生物医学核心期刊(中国医学科学院医学信息研究所)、中文生物医学期刊文献数据库(CMCC)(解放军医学图书馆)等。

《现代中医临床》是中华人民共和国教育部主管、北京中医药大学主办的中医药学术期刊,主要栏目有:临床研究、临床观察、理论探讨、思路与方法、综述、临证发挥、叙事医学、专题研究、名医传承、国医大师、经典研读、中医临床基础研究、方药研究等。现代中医临床已被收录为“中国科技核心期刊”(中国科技论文统计源期刊),被中文生物医学期刊文献数据库、中国生物医学期刊引文数据库、中国期刊全文数据库、中国学术期刊综合评价数据库等收录。

《中医教育》创办于1982年,是中华人民共和国教育部主管,北京中医药大学主办的高级中医药教育科学研究刊物。期刊面向海内外发行,集导向性、学术性、研究性、应用性于一体,全方位服务于中医药教育事业。《中医教育》属于中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊,中文生物医学期刊文献数据库统计源期刊,万方数据资源系统数字期刊,中国期刊网、中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊。

《中医科学杂志(英文)》(Journal of Traditional Chinese Medical Sciences)由北京中医药大学和清华大学出版社主办,中华人民共和国教育部主管。期刊刊登传统中医药的先进科研成果,中医、中药、针灸的实验和临床研究的原创论文,以及中医有关的病例报告、评论和政策。期刊已被中国知网、VIP、万方、CA、DOAJ、Embase和Scopus等国内外数据库收录。

科研平台

截止到2023年3月,学校有省部级以上科研基地62个,其中国家级国际科技合作基地3个,教育部重点实验室3个,教育部工程研究中心3个,高等学校学科创新引智基地4个,国家中医床研究基地2个,国家中医药管理局三级实验室14个,国家中医药管理局重点研究室10个,国家药品监督管理局中药监管科学研究基地1个,国家药品监督管理局重点实验室1个,国务院台湾事务办公室台湾中医药研究基地1个,北京市重点实验室6个,北京市教委工程研究中心1个等科研平台。

国家国际科技合作基地 | 中医药防治糖尿病国际联合研究中心 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中医药防治重大疾病国际合作研究基地 |

教育部工程研究中心 | 教育部中药材规范化生产工程研究中心 |

教育部中药制药与新药开发关键技术工程研究中心 |

高等学校学科创新引智基地 | 中西医结合学科创新引智基地 |

教育部重点实验室 | 证候与方剂研究实验室 |

中医养生学实验室 |

北京市科委重点实验室 | 证候与方剂基础研究实验室 |

中医养生学实验室 |

北京市中药基础与新药研究重点实验室 |

中药品质评价北京市重点实验室 |

中药生产过程控制与质量评价北京市重点实验室 |

北京市国际科技合作基地 | 中医药防治糖尿病北京市国际科技合作基地 |

国家中医药管理局重点研究室 | 证候规范化方法研究室 |

中医体质辨识研究室 |

循证中医药临床评价研究室 |

国家中医药管理局中药信息工程重点研究室 |

国家中医药管理局中药经典名方有效物质发现重点研究室 |

国家中医药管理局三级实验室 | 细胞生物化学实验室 |

神经免疫实验室 |

病理学实验室 |

细胞分子生物学实验室 |

注:科研平台内容不全 |

科研成果

截止到2023年3月,学校获得国家科技进步二等奖9项,承担科技部“973计划”、支撑计划、重大专项、自然基金重点项目等770余项。国家级科研项目中标380项,国家重点研发“中医药现代化研究”重点专项中标2项,重大新药创制专项中标4项。中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)收录学校论文数量为2640篇,SCI论文收录数量为666篇。学校有2项专利首次获得中国专利奖。中医体质辨识研究成果作为唯一的中医成果被纳入《国家基本公共卫生服务规范》,《中风病中医诊断与疗效评定标准》成为中医行业标准和国家标准。《灸用艾绒》和《中医四诊操作规范第三部分:问诊》成为国家级标准。

项目名称 | 年度 | 等级 |

方剂组分活性跟踪与配伍方法的建立与实践 | 2006 | 国家科学技术进步奖二等奖 |

中医体质分类判定标准的研究及其应用 | 2007 |

经方现代应用的临床与基础研究 | 2010 |

抑郁症中医证候学规律的研究 | 2010 |

肝脾肾同治法辩证治疗2型糖尿病临床研究 | 2011 |

补肾化痰法治疗阿尔茨海默病及其应用技术 | 2012 |

病证结合动物模型的制备方法与应用 | 2012 |

“肝主疏泄”的理论源流与现代科学内涵 | 2018 |

“中医药循证研究‘四证’方法学体系创建及应用” | 2020 |

菊苣水提物的新用途 | 2023 | 中国专利奖 |

中药配方颗粒混合过程终点在线监控办法 | 2023 |

学校文化

校徽

北京中医药大学校标图案由蛇、手杖、杨柳枝和心形外框组成。标志中央“蛇与手杖”图案是国际通行的医药卫生标志。蛇象征智慧。手杖变形为针形,象征东西方医学的交流与融合。杨柳枝象征生命和吉祥,也是天然药用植物的代表,并寓意中医药人才的茁壮成长。蛇与手杖、交叉的杨柳枝分别组合成英文字母“B”和“U”的形状,是校名中“Beijing”和“University”的缩写,突显学校的地域特征和高等医学教育的特色。心形外框顶部镂“BUCM”,是英文校名“Beijing University of Chinese Medicine”的缩写。图案选用红、绿、蓝三种颜色。红色象征阳光,绿色象征生命,蓝色象征海洋和天空。

校训

勤求博采、厚德济生

“勤求博采”:语出医圣张仲景《伤寒杂病论·原序》:“勤求古训,博采众方。”用以表示学校师生要做到勤奋研求,广博采搜,汇通中西,学贯古今。

“厚德济生”:厚德,语出《易·坤卦》:“地势坤,君子以厚德载物。”厚德济生四字合而表示师生要宽厚仁爱,品德高尚,以仁术普济苍生,全面服务社会。

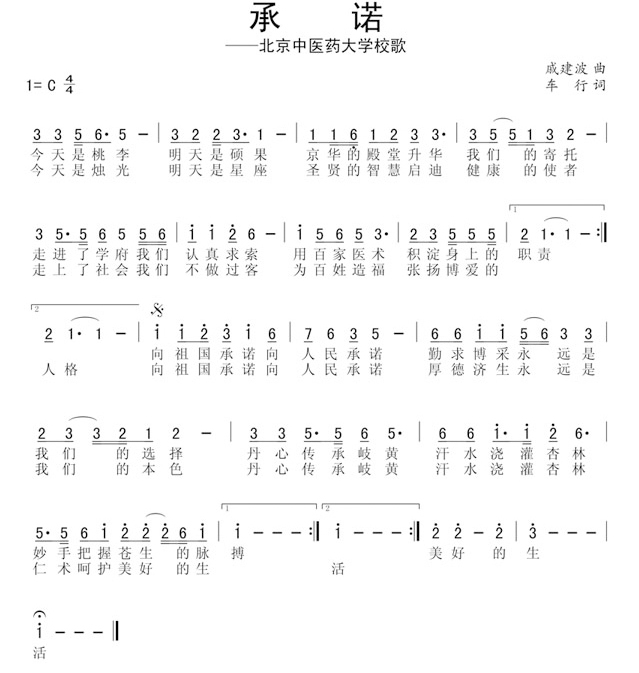

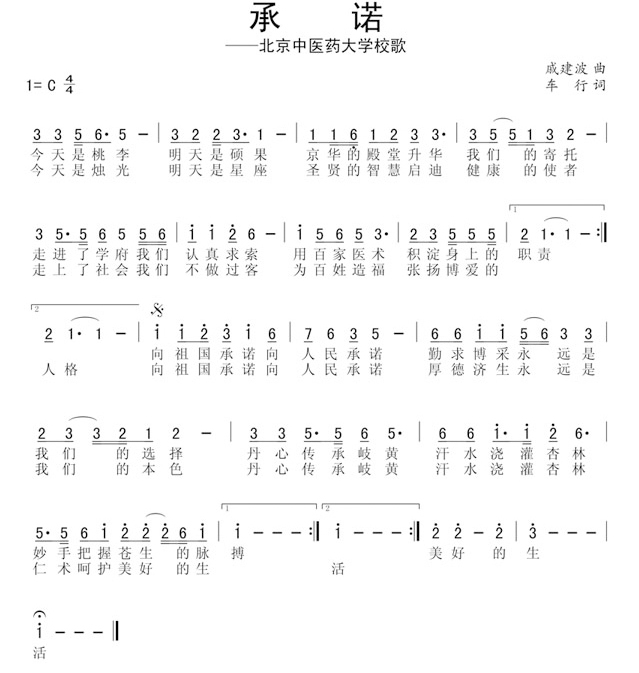

校歌

《承诺》

今天是桃李,明天是硕果

京华的殿堂升华我们的寄托

走进了学府,我们认真求索

用百家医术,积淀身上的职责

向祖国承诺,向人民承诺

勤求博采永远是我们的选择

丹心传承岐黄,汗水浇灌杏林

妙手把握苍生的脉搏

今天是烛光,明天是星座

圣贤的智慧启迪健康的使者

走上了社会,我们不做过客

为百姓造福,张扬博爱的人格

向祖国承诺,向人民承诺

勤求博采永远是我们的本色

丹心传承岐黄,汗水浇灌杏林

仁术呵护美好的生活,美好的生活

校旗

校旗设计为白底红字,中央印有启功题写的“北京中医药大学”字样,左上方配以彩色校标。

行政管理

现任领导

姓名 | 职务 |

王琪瑶 | 党委书记 |

徐安龙 | 校长、党委副书记 |

汪庆华 | 党委副书记 |

张继旺 | 党委副书记 |

刘江平 | 党委副书记、纪委书记 |

翟双庆 | 副校长 |

陶晓华 |

刘铜华 |

闫振凡 |

统计时间2023年4月29,表格参考 |

历任领导

姓名 | 任期 | 职务 |

黄开云 | 1957年9月-1960年12月 | 北京中医学院院长 |

王发武 | 1960年12月-1963年9月 |

杨治 | 1964年5月-1972年12月 |

鲁之俊 | 1973年4月-1977年11月 |

季钟朴 | 1978年4月-1983年12月 |

王永炎 | 1984年1月-1985年10月 |

高鹤亭 | 1985年11月-1992年3月 |

龙致贤 | 1993年3月-1997年4月 | 北京中医药大学校长 |

王永炎 | 1997年4月-1998年11月 |

郑守曾 | 1999年2月-2007年12月 |

高思华 | 2007年12月-2013年1月 |

统计时间2023年5月2日 |

校区情况

截止2023年3月,学校拥有3个校区,分别为良乡校区,和平街校区,望京校区。

良乡校区

良乡校区位于北京市房山区良乡大学城,在2015年9月正式启用,2018年成为主校区。周边有北京理工大学、北京工商大学、首都师范大学三所高校,校区内设有食堂、公共教学楼、实验楼、学生宿舍等诸多建筑。2022年入学的所有专业学生均在北京中医药大学良乡校区学习。中医学院、中药学院、生命科学学院、针灸推拿学院、管理学院、护理学院、人文学院、马克思主义学院、国学院硕士及博士研究生在良乡校区学习。

和平街校区

和平街校区在北京市朝阳区北三环东路11号,始建于1956年,距今61年历史,占地面积约400余亩。校区内设有中医药博物馆、图书馆、教学楼等建筑。和平街校区设置学院有基础医学院(基院)、针灸推拿学院(针院)、人文学院(人院)、管理学院(管院)、研究生院、国际学院、台港澳医学部。

望京校区

望京校区位于北京市朝阳区望京中环南路6号,望京校区西边有中央美术学院,东面有798艺术区,南面是宜家,校区附近也还有地铁13号、14号、15号线的站点可供出行选择。学校将规划建设望京校区使其成为产学研一体化的国家一流大学科技园,国际中医药学术交流中心。

优秀校友

姓名 | 备注 |

陈宝贵 | 1975级中医学专业,首届中国名中医,天津中医药大学教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,中国中医科学院博士后合作导师 |

石国璧 | 曾任甘肃省卫生厅副厅长 |

费宇彤 | 现任北京中医药大学中医学院副院长、临床流行病学及医学统计学系副主任、国家中医药管理局及教育部重点学科后备学术带头人 |

陈幼楠 | 现任北京中医药大学生命科学学院副院长 |

陈啸宏 | 1978级中药学专业,原国家卫生和计划生育委员会副主任、党组成员 |

吴玢 | 1983级中药学专业,任北京康仁堂药业有限公司总经理 |

曾立品 | 1985级中药学专业,任云南创立生物医药集团股份有限公司董事长 |

统计时间2023年5月2日 |

所获荣誉

2018年3月,学校获得全国学生资助工作“推荐学习单位”荣誉称号。

2020年,学校荣获“全国文明校园”称号。

2021年9月,学校获北京市党的建设和思想政治工作先进普通高等学校提名奖。