简介

楞次定律可分为四种类型,分别是增反减同、来拒去留、增缩减扩和自感现象。楞次定律的本质是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体表现,利用这一本质,楞次定律可以用于感应发电和加热等领域,用于制造发电机等发电设备。

该定律是由俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz,1804—1865)于1834年通过分析和研究实验资料总结得出的。

定义

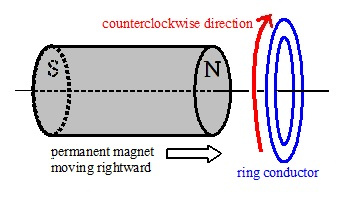

楞次定律有两种表述方法,一是可表述为:闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。或者表述为:感应电流的效果,总是反抗引起感应电流的原因。感应电流是指在电磁感应现象里回路中产生的电流。磁通量是指通过任意曲面的磁感线数目。在法拉第电磁感应定律中,即电路中感应电动势的大小,和穿过电路的磁通量的变化率成正比。其数学表达式为:

简史

从1822年起,英国科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)就磁能不能产生电这个问题进行了一系列的实验研究,直到在1831年发现了电磁感应现象。

1832年,俄国物理学家海因里希·楞次(Heinrich Friedrich Lenz,1804—1865)在得知法拉第发现电磁感应现象后,立即重复了法拉第等人的一系列实验,同时自己又做了许多新的实验。

1833年,楞次发表了文章《论电磁感应引起的电流方向的决定》,提出了确定感应电流的方向的一般原则。也就是:“如果一个金属导体在电流或磁铁附近运动,其所产生的感应电流的方向是这样决定的,感应电流在磁场中受到的作用力与导线的运动方向相反。”

1834年,楞次研究了在闭合回路中变化磁场产生的感应电流的方向,他指出:通过某一回路的磁通量的变化会在该回路中产生感应电流,这个电流将采取这样的方向—它所产生的磁场将力图使通过该回路的磁通量恢复到变化前的状态。这个结论称为楞次定律。

应用领域

感应发电

楞次定律被广泛应用在发电机等发电设备中。按照能量转换,当旋转的闭合线圈在磁场中切割磁感线产生的感应电流时,根据楞次定律,这时该线圈在磁场中的转动要受到一个阻碍作用,若想使线圈能在磁场中不停地匀速转动,就必须消耗其他形式的能量来反抗这个阻碍作用作功。发电机的原理是把机器供给的机械能转换成电能。

感应加热

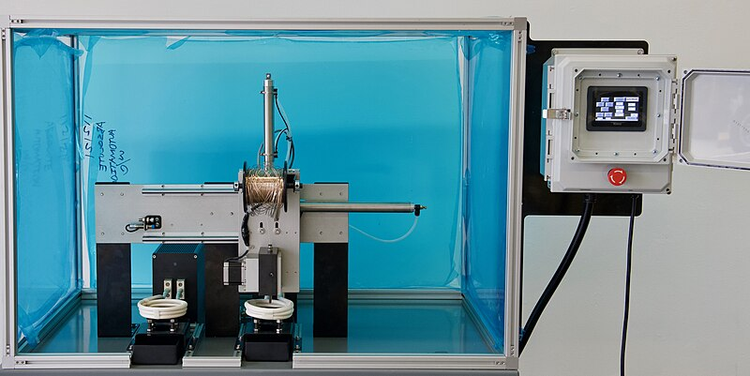

感应加热的原理是利用楞次定律,也就是磁场频率的变化导致磁通量不断地在物体中发生变化,从而在物体内部产生感应电流,感应电流进一步转化为热能,使物体表面温度升高。感应加热的设备多种多样,但基本原理都是如此。感应加热技术在金属的熔炼、焊接、表面淬火等金属热处理中得到广泛的应用。

研究意义

楞次定律揭示了电磁感应现象的物理本质,也就是磁场的变化引起电场的变化,从而诱导感应电流。它的发现将电流和磁场联系在一起,补充和完善了电磁学理论。同时,楞次定律的研究为电能的转换和利用提供了指导。根据楞次定律,通过改变磁场诱导电流生成,并可把电能转换为热能,这种转换和传输的技术可广泛应用在发电设备和各种感应器中,例如感应加热、感应焊接等,这些技术的发展不仅提高了生产效率,还改善了产品质量。

相似理论

勒夏特列原理

勒夏特列原理(Le Chatelier's principle),也称平衡移动原理,是化学中的一个重要原理。该原理指出,在一个处于平衡状态的系统中,受到浓度、压强及温度等条件的影响时,化学平衡就会向能够减弱这种改变的方向移动。需要注意的是,该原理不适用于非平衡体系。