简介

《春秋》记载了鲁国境内每年发生的主要事件,如国君登基、结婚、死亡、葬礼、战斗、祭祀仪式,以及天象、自然灾害等,其记录方式简洁明了。记录了诸如赵盾弑君、三桓之乱等春秋时期的历史大事,并延伸成诸多典故、成语。汉朝时期,汉武帝采纳董仲舒建议,将《春秋》列为五经之一; 宋朝时期,《公羊传》与《穀梁传》作为《春秋》的解读文本,被列入十三经中;清朝乾隆时期,将《春秋》编于《四库全书》经部。

《春秋》以编年为经,以史实为纬,通过简洁的文字记录了鲁国及春秋时期大事,对后世史纪产生了深远影响,东汉史学家司马迁称之为“王道之大者也”。同时《春秋》行文“字字针砭”之“春秋笔法”也对中国乃至世界经学、史学、文学等众多领域产生影响和效仿。由其衍生的春秋三传更令后世持续研究解读,风靡至今。后人以此书记事所包括的时代,称为春秋时代。

书名

古时称记载历史的文体称为“春秋”,最早见于《国语·晋语七》《楚语上》。古代朝廷大事,多在春秋二季举行,所以记事的书用这个名字。各国有各国的春秋,但是后世不传了。传下的只有一部《鲁春秋》,《春秋》成了它的专名。自西汉以来,《春秋》被儒家奉为经典,列为五经之一,故又有《春秋经》之称。文中记载鲁哀公十四年(公元前481年),鲁哀公率众“西狩获麟”,麒麟受伤而亡,孔子至此停修《春秋》,故又别称《麟经》或《麟史》。

成书背景

内容

内容结构与卷数篇章,再宏观的介绍其大致的编写内容

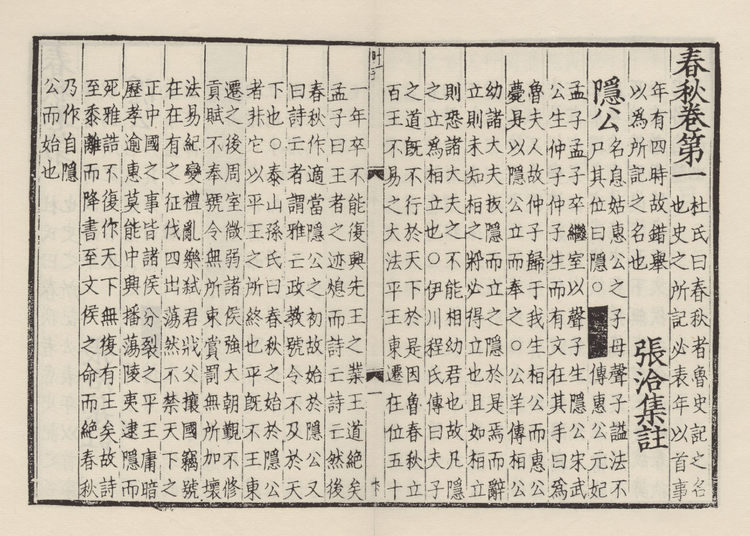

《春秋》一书是基于鲁国各君主在位年份编写成的编年体史书,内容多涉及乱臣贼子,全书共记弑君三十三例,其意多在警醒后世君臣,匡时救世。内容以战争、会盟、祭祀、婚丧为主,也涉及日蚀、地震、水灾、旱灾、虫灾,以及日食、月食、流星、彗星等自然现象,例如:庄公七年“星陨如雨”,是关于天琴座流星雨;文公十四年“有星孛入于北斗”,是对哈雷彗星的最早记录。具体分为:

篇 | 对应年份 |

隐公 | 公元前722年——公元前712年 |

桓公 | 公元前712年——公元前694年 |

庄公 | 公元前693年——公元前662年 |

闵公 | 公元前661年——公元前660年 |

僖公 | 公元前659年——公元前627年 |

文公 | 公元前627年——公元前609年 |

宣公 | 公元前608年——公元前591年 |

成公 | 公元前591年——公元前573年 |

襄公 | 公元前572年——公元前542年 |

昭公 | 公元前541年——公元前510年 |

定公 | 公元前509年——公元前495年 |

哀公 | 公元前495年——公元前479年 |

《春秋》及其延伸的春秋三传有许多经典篇目,成为后世的典故、成语:

特点

体裁特点

《春秋》采用了编年体的形式,将周代历史的重要事件按年代编排,形成一部完整的年代史。其内容是在一年之下标出四季、月份、日期,再添加史事,以“鲁公在位纪年+季节+月份+甲子纪日+记事短句”为体裁,如“二年春,……十有二月乙卯,夫人子氏薨。”中,年为鲁国二年,时为春季,月为十二月,日为乙卯,记事为“夫人子氏薨”,其记录方式简洁明了,少则一字,或二、三字,最多不过四十五个字,风格精简。

语言特点

《春秋》的语言简练,文字精炼,特别是对于一些历史事件,它只是简单地记录下来,不加评论或评价。《春秋》采用了一些简略的记载方式,如缺年、不详等,多义性,使得其叙述留有很大的空白和不确定性,同时也带来了很多的多义性和解释空间。

参照特点

《春秋》以“记事”为主要目的,主要是记录了各诸侯国之间的政治、军事和外交关系,反映了春秋时期的政治形势和历史变化。

古籍的特点章节,一般会有一些期刊论文类资料进行研究介绍,建议适当参考论文资料增补

思想

成就

突破性的成就,留下了怎样的范例等,简要介绍即可,避免与影响章节产生重复

影响

中国影响

写作方面

编年体范例

春秋笔法

《春秋》主要在编年体结构和语言风格对后世写作形成了一定影响:《春秋》按年代顺序记载了公元前722年至公元前481年的历史,共242年的事迹,这种编年体结构对后世的史书编纂产生了深远影响,如《史记》、《汉书》、《资治通鉴》等都采用了这种结构;同时,《春秋》的语言风格简练明快,富有象征意义,以其“微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善”的特点,被后人称赞、效仿。

春秋笔法影响了后世史官、文学家们对纪传史体的编写,宋代欧阳修组织编修的《新唐书》《新五代史》就运用了大量春秋笔法。

史学方面

史料参考方面,便于后世的历史研究这种影响

《春秋》在史学方面的影响主要在于其历史观和史料采集方法:《春秋》体现了孔子的历史观,强调了历史的不断进步和礼制的维护。它通过对历史事件的评判,弘扬了道德价值观和社会责任感,对后世的历史观念产生了深刻影响;同时,《春秋》的史料采集方法主要是“采书”和“笔则笔,削则削”,即采集已有的史料,加以整理和编纂,同时对史实进行考订和鉴别。这种史料采集方法对后世的史书编纂有着重要的指导意义。

经学方面

《春秋》是五经之一,它的地位和影响力对其他四部经典(《尚书》、《诗经》、《礼记》、《易经》)产生了重要影响,主要表现在它的解释和传承方法:《春秋》的解释方法主要是“经传”,即将经文与传文相结合,通过注解、阐述和发挥,来解释经文的含义和价值。这种解释方法成为了后世经学解释的基本模式;传承方面为“口传”,即通过师承关系,将经文和解释传授给学生。这种传承方法对后世的经学传承产生了深远影响,成为了中国古代经学传承的基本方式。

思想方面

对于政治思想,《春秋》强调了“礼治”和“仁政”,主张以礼制治国,以仁爱待民。它通过对诸侯之间的争斗和内乱的描写,呼吁统治者实行仁政,关注民生,维护社会稳定。这种政治思想对后世的政治思想和治理理念产生了深刻影响;对于社会伦理观,《春秋》强调了“孝道”和“忠诚”,主张子女要孝顺父母,臣子要忠诚君主。它通过对家庭关系和政治关系的描写,弘扬了社会伦理道德观念,并在历代学者的不断阐释下得以丰富和完善,成为中国古代最重要的理论范畴之一,对中国古代文化乃至古代文人的思维方式、话语模式都产生了重大影响。

国际影响

日本影响

江户初期,担任太政大臣的德川家康重用儒家学者林罗山。林罗山二十二岁时便开始研读《春秋》三传,对于林罗山的历史观形成了重大影响。在他拥护武家政权、为德川幕府的统治服务时,推行其幕藩制和朱子学思想,整顿日本的政治机构和意识理念,使之制约和影响德川前期日本人的生活,对后世的日本学者产生了深远的影响。

欧美影响

在西方国家,《春秋》三传中的《左传》在研究和推崇方面较为广泛。主要有英国理雅各(James Legge,1815—1897)和美国华兹生(Burton Watson)的英语译本、杜克义(Ferenc Tőkei,1930-2000)的匈牙利译本、鲍吾刚(Wolfgang Bauer,1930-1997)的德语译本、法国顾赛芬(Seraphin Couvreur,1835-1919)的拉丁语-法语-汉文对照译本,以及1963年司徒卢威和列德尔摘选了俄国汉学家波兹涅耶娃(L.D.Bozdneeva)的《春秋》《左传》《国语》《论语》等书的俄语译本的片段收录于《东方古代史文选》。

西方学者研究《春秋左传》的角度涉及史学、文学、语文学等各个方面,令海外汉学成为中国学术与文化重建一个不可忽视的对象。

评价

正面评价

春秋时期的思想家、政治家孟子评价:孔子作《春秋》,使得天下的乱臣贼子恐惧。

汉朝史学家司马迁评价:《春秋》一书记载了三代王朝的治国之道,辨析了人事之纪,分辨是非,定断犹豫,善恶分明,贤者尊贵,不肖者卑贱。《春秋》记载了国家的存亡、继承、起废等重大事件,是王道的精髓。

现代学者钱钟书评价:两汉时期最有后世影响的写作理论就是“春秋笔法”,先影响了记载历史的方式,而后推广到所有的写作领域。

现代学者朱自清、胡适等认为:必尊以经而后读之,须怀以诚敬之心读之。

负面评价

中国台湾作家李敖在自己的作品提及:“孔夫子是春秋时代鲁国人,在《春秋》所记的两百四十年中,鲁国的皇帝,四个在国内被杀,一个被赶跑,一个在国外被杀,这样六件重大的事,孔夫子竟在《春秋》里,一个字也不提。这哪里是写真相呢?这不是有意说谎吗?”

争议

学术争议

在对《春秋》一书的学术性质进行讨论时,主要存在两种观点。第一种观点是史学派,主张《春秋》是一部史学作品,由晋代古文经学家杜预最早提出。他认为,《春秋》是孔子为了回应当时史官的失职和史书记载失真而编写的史学著作,其体例和材料来源于鲁国旧史,思想则追溯至周公。二十世纪,历史学家顾颉刚、钱玄同、李宗侗等人对《春秋》的性质进行了深入的讨论,当代学者如蒋庆先生也认为:“孔子因鲁史旧文而作《春秋》,信矣。”对其在学术史上的重要地位和深远影响予以了广泛认可;第二种观点认为,《春秋》并非一部模范的史书,其宗旨并非在于记实事,而在于表达孔子个人对实事的评判。这一观点由胡适提出。胡适认为,《春秋》那部书,只可当作孔门正名主义的参考书看,却不可当作一部模范的史书看。后来的史家把《春秋》实为谬误。而史学派和非史学派对于《春秋》一书持有分歧的观点,主要源于儒学的内部分裂和对《春秋》的不同解读。

作者争议

关于《春秋》作者为孔子的定论,最初可以在《孟子·滕文公下》的记载中也可以得到作证:“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。孔子惧,作《春秋》。”而唐朝史家刘知几对孔子修《春秋》一说存疑,被当时多数学者推崇。清代文人石韫玉在《独学庐初稿·春秋论》推断道:“《春秋》者,鲁史之旧文也。《春秋》总十二公之事,历二百四十年之久,秉笔而书者必更数十人。此数十人者,家自为师,人自为学,则其书法,岂能尽同?” 认为是鲁国史官所著。日本学者平势隆朗根据鲁国纪年采用立年称元,而《春秋》采用逾年称元法,认为《春秋》并不是由鲁国官方编辑的史书。中国现代文学家朱自清则认为:“传说这部《春秋》是孔子作的,至少是他编。”

时至今日,通常称《春秋》为孔子所作,而真实作者尚未有定论。虽然春秋之作者有争议,但其经过孔子之手修而改之,则无大异。

作者

孔丘,子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国的教育家与哲学家,后代敬称孔子或孔夫子。孔子生于鲁国陬邑,祖先为宋国人,曾在鲁国担任官府要职,为儒家创始人。相传孔子作史书《春秋》(也有人认为《春秋》是孔子编辑鲁国原始史料后寄托其政治理想之作),微言大义,寄托政治理想,后世将其所载年代(公元前722年-前481年)称为春秋时代。西汉时期的公羊学相信孔子受天命而为王,是一个没有王位的王,即“素王”,他“为汉制法”,所作的《春秋》即代表了一王之法。

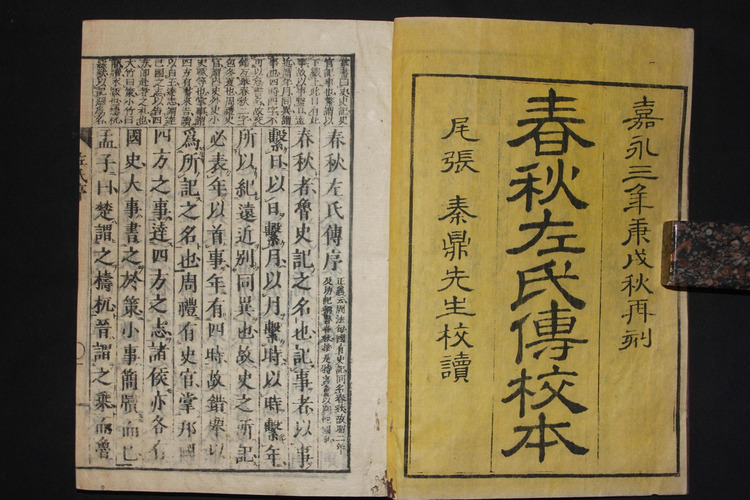

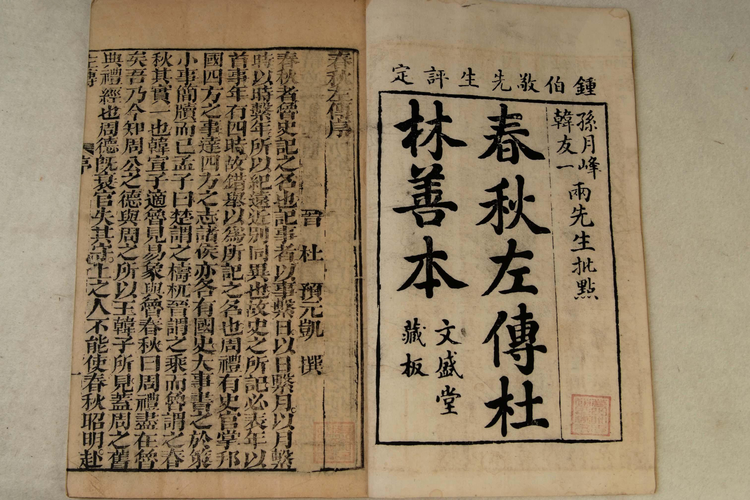

春秋三传

《春秋》全书分条记事,不相联属,因此古人在春秋的基础上对书中的记载进行解释和说明,为此书又写了一些著作,称之为《传》。据《汉书·艺文志》记载,《春秋》共有五家作传:《左氏传》30卷,《公羊传》11卷,《穀梁传》11篇,《邹氏传》11卷,《夹氏传》11卷。其中《邹氏传》和《夹氏传》今已不存。其中《左传》为鲁国左丘明所作,是一部仅存的古代编年通史,残缺又少,被后世研习讨论的较多。

春秋三传中侧重也有不同,《公羊》《穀梁》以解经为主,《左氏》则以叙事为主。

《左传》,作者不可考,传统学者认为为春秋时期鲁国左丘明所作。

《公羊传》,战国齐国公羊高所作,相传是孔子弟子子夏的弟子。

《穀梁传》,作者不详,相传是战国时鲁国人穀梁子口头传授,于汉代学者集结而成。

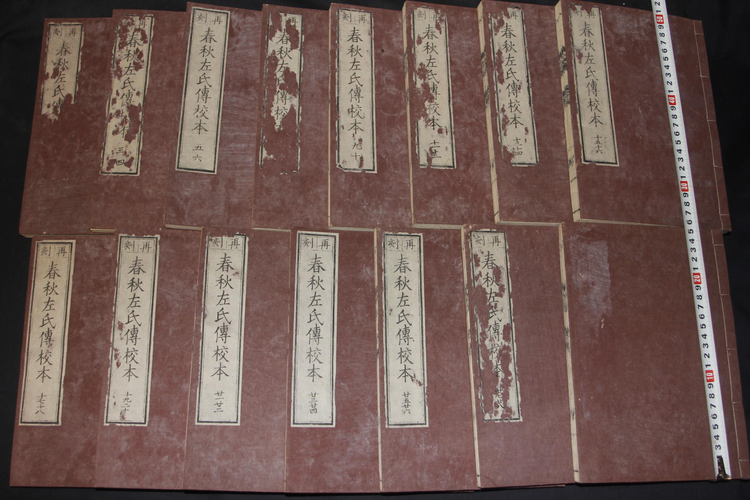

相关研究

《春秋》三传自汉至今,相关研究枝叶峻茂,其研究方向主要包含以下三种:

一、探求文本原貌,校勘经传误字:例如《左传·隐公元年》“尔有母遗緊我独无",前人多以“緊我独无”为句,把“緊”看作是发语词,书中通过排比《左传》“緊”字用例,在顾野王、江藩、阮元旧说的基础上,参照出土文献用例,认为“緊”之本字为“殴”,是句末语气词,当属上读。又如《左传·昭公四年》“旦而皆召其徒”,古写本《玉篇》残卷“占”字书证引作“皆占其徒”,《文选》李善注引作“旦而瞻其徒”,占、瞻音近义通,皆可作窥视、察看义。从此异文出发,推断“召”为“占”字形讹,又多方举证,验敷是说,且《左传·成公十七年》“公使觇之,信”之“觇”或是“占”字加注意符“见”的分化字,“占”作“窥察”义实始于先秦。再如《公羊传·成公十五年》“鲁人徐丧归父之无后也”何休注:“徐者,皆之辞也。关东语。”《广雅·释诂三》“馀,皆也。”王念孙《疏证》据此判定“徐与馀亦声近义同”,然而古写本《玉篇》“馀”字书证引此正作“馀”,可证《公羊传》之“徐”原即为“馀”。

二、抉发旧注,辑校研究:例如古写本《玉篇》残卷征引《毂梁传》凡27则,其中15则附有西晋刘兆的旧注,而范富注却只字未引,可见《毂梁传》刘兆注在南朝梁代极为盛行。又如《左传·桓公二年》“其弟以千亩之战生,命之曰成师”杜预注:“西河界休县南有地,名千亩,意取能成其众。”传世本皆作此,而《史记·晋世家》“十年,伐千亩,有功”《集解》引杜注“西河界休县南有地名千亩”、“生少子,名曰成师”《集解》引杜注“意取能成其众也”,可知“意取能成其众”实是释“成师”之词,今本《左传》将两条杜注合为一条,造成了误读。

三、梳理文献渊源,考察古书流变:例如“歃血”的“歃”字,当代盟誓研究多据《说文》释作“盟者以血涂口旁”,可是《说文》“歃”字并无此释义,通过梳理文献的递承演变,发现这是宋代《增修互注礼部韵略》的解释,后来被《康熙字典》等辞书误为出自《说文》,又经竹添光鸿《左氏会笺》误引而致。又如借助日本存藏旧抄本《春秋经传集解》纸背的《春秋左传正义》等内容,尝试对中古时期的“音隐”“隐义”类古书形制展开还原探索。

此外,近现代还有《中国史研究》《中华文史论丛》《中国经学》《历史文献研究》《汉语史学报》《图书馆杂志》《书品》《光明日报》等刊物发表相关论文、札记十五余篇。

春秋注疏

春秋注疏朝代 | 书目 | 学者 | 卷数 | 特点 |

汉 | 《春秋繁露》 | 董仲舒 | 十七卷 | 性质与《尚书大传》《诗外传》相近,于《春秋》立论的同时,阐发个人观念居多 |

蜀汉 | 《春秋名号归一图》 | 冯继先 | 二卷 | 核定《左传》人名异称,并采用表普体式 |

宋 | 《春秋尊王发微》 | 孙复 | 十二卷 | 通过阐发《春秋》之微言,以春秋大夫的功过、国家兴衰推究治乱的踪迹 |

《春秋皇岗论》 | 王晰 | 五卷 | 考编三传及啖助、赵匡言《春秋》的得失 |

《春秋权衡》 | 刘敞 | 十七卷 | 《权衡》平衡春秋三传得失; 《传》集众说丰富本身表意; 两书言而未尽著于《意林》 |

《春秋传》 | 十五卷 |

《春秋传说例》 | 二卷 |

《春秋文权》 | 二卷 |

《春秋意林》 | 五卷 |

《春秋本例》 | 崔子方 | 二十卷 | 以《春秋》为例,按日、月时间分别缕析,分为十六门,每门分著例与变例子目。属《公羊传》《谷梁传》学的一种 |

《春秋五礼例宗》 | 张大亨 | 七卷 | 研究《春秋》吉、凶、军、宾、嘉五礼,分类统贯并述作总论 |

《春秋谳》 | 叶梦得 | 二十二卷 | 此书于议论见长,推崇《春秋》而排斥公羊、谷梁二传 |

《春秋比事》 | 沈棐 | 二十卷 | 全书取《春秋》朝聘、征伐、会盟等事迹相近者,并以类相比,各为之论 |

元 | 《春秋谳义》 | 王元杰 | 九卷 | 辑程颐、朱熹对《春秋》的论述,并以胡安国《春秋传》做补充 |

《春秋诸传会通》 | 李廉 | 二十四卷 | 将诸家《春秋》言论汇集成编,对《春秋》的曲直是非加以贯通解释 |

明 | 《春秋师说》 | 赵汸 | 三卷 | 其师黄泽以左丘明、杜预对《春秋》传注为主的著述,并口授于赵汸,因此成书 |

《春秋属辞》 | 十五卷 | 以杜预《春秋释例》、陈傅良《春秋后传》为本,并加补正,区以八门记述 |

《春秋金锁匙》 | 一卷 | 取《春秋》所载相近史实,以类相比并各自作出论述,以简洁而意明有别于沈棐《春秋比事》 |

《春王正月考》 | 张以宁 | 二卷 | 征引五经,参考《史记》《汉书》,确认《春秋》为周正 |

《春秋书法钩玄》 | 石光霁 | 四卷 | 通过《春秋》五礼对失礼者示以褒贬,五礼不能概括则别为杂书法一门。通过采集三传及胡安国《春秋传》、张以宁《春王正月考》之词,以切要者为纲、发挥其要者为目,最后断以己意 |

《春秋正传》 | 湛若水 | 三十七卷 | 通过征引三传、列诸儒之言并加以己意解释《春秋》,并认为应考于史事,不可强立义例为《春秋》作解 |

《春秋亿》 | 徐学谟 | 六卷 | 全书认为《春秋》据旧史而记,否定公羊、谷梁传“无字非例”之说 |

《春秋孔义》 | 高攀龙 | 十二卷 | 斟酌于三传及胡安国之间,主张以经释经 |

《春秋直解》 | 郝敬 | 十五卷 | 郝敬以《春秋》于六经之中最明白易懂,但三传及胡安国《春秋传》递相穿凿,其他诸儒反复点染,使得“底本坏”“格局坏”“宗旨坏”而成书。其书尽弃诸传,以理测经,务求平正切实 |

《春秋四传质》 | 王介之 | 二卷 | 此书取春秋三传及胡安国《春秋传》之异同,加以评议,增以己见成书 |

清 | 《春秋平义》 | 俞汝言 | 十二卷 | 意旨与张岐然《五传平文》相同,并简汰精审,多得经意 |

《学春秋随笔》 | 万斯大 | 十卷 | 此书为编纂《春秋说》的一部札记,依据《周礼》阙释《春秋》 |

《春秋纂书刊误》 | 毛奇龄 | 二卷 | 以《左传》为主,附载《公羊传》《谷梁传》异文,辩证其谬误 |

《春秋属辞比事记》 | 四卷 | 此书将《春秋》分门隶事,明晰条理,考据较为精核 |

《春秋条贯篇》 | 十一卷 | 此书认为《春秋》一千八百余条自有条贯,故排比经文,标志端委,使之联络 |

《春秋阙如编》 | 焦袁熹 | 八卷 | 此书为袁氏未成之书,仅及鲁成公八年而止,故为“阙” |

《春秋宗朱辨义》 | 张自超 | 十二卷 | 本于朱熹《春秋据事直书》,并就《春秋》内容相互参证。方苞撰《春秋通论》时多以此书为据 |

《春秋直解》 | 方苞 | 十二卷 | 融汇宋元明诸儒之说而成,将此前所著《春秋通论》悉数载于此书,对取于《春秋》而淆乱相抵的内容注名,并用自身见解平正切实的解释 |

《春秋比事目录》 | 四卷 | 收录于《春秋直解》,将《春秋》史事分为八十五类,以便得其书著之轮廓 |

《春秋长历》 | 陈厚耀 | 十卷 | 补正杜预《春秋长历》而作,述杜预之说而考辨,并补其阙佚,正其伪舛 |

《春秋义存录》 | 陆奎勋 | 十二卷 | 因不满宋儒治经阔论,自创以孔子言论解析《春秋》义例的体式而成 |

《春秋识小录》 | 程廷祚 | 九卷 | 考证《春秋》中的官职名、地名、人名所著 |

《春秋正辞》 | 庄存与 | 十三卷 | 在赵子常《春秋属辞》梗概,本《公羊传》及何休注义,以群书附益 |

《三正考》 | 吴鼐 | 二卷 | 以李濂《夏周正辨疑》、张以宁《春王正月考》为本,删其繁冗,用实时诸儒之论加以补充 |

《春秋究遗》 | 叶酉 | 十六卷 | 对其师方苞《春秋通论》加以改易,对胡安国苛刻之说及公羊、谷梁附会之例摒除等 |

《春秋五测》 | 戴祖启 | 不分卷 | 宗法《春秋》“属词比事”的经学观点,合并解说同年数事,一反宋元诸儒畅所欲言、穷尽义理的学术风气 |

《春秋经传类求》 | 孙从添 | 十二卷 | 此书依《春秋》及三传和胡、杜、林诸注分类成篇,通计一百二十类,纲显目明 |

《刘炫规杜持平》 | 邵英 | 六卷 | 专释刘、杜两家是非,以持其平,大抵以刘氏之说胜于杜氏,而间有杜义为胜 |

《春秋大旨》 | 汪宜规 | 十七篇 | 此书事实取于《左传》,义理取于公羊、谷梁,综括事实,窥以义理,立意严谨、措辞浑厚 |

《春秋说》 | 陶正靖 | 一卷 | 将三传并举,《左传》居多,并结合诸儒之说以解《春秋》疑难 |

研究书目

作品名称 | 作者 |

《春秋集注》 | [南宋]张洽 |

《春秋大事表》 | [清]顾栋高 |

《春秋大义述》 | 杨树达 |

《春秋左传研究》 | 童书业 |

《春秋书法与左传学史》 | 张高评 |

《<春秋>经传讲义》 | 赵伯雄 |

《<春秋>与“汉道”》 | 陈苏镇 |

《春秋左传新注》 | 赵生群 |

《春秋笔法论》 | 李洲良 |

《<春秋>笔法与中国文论》 | 张金梅 |

考古发现

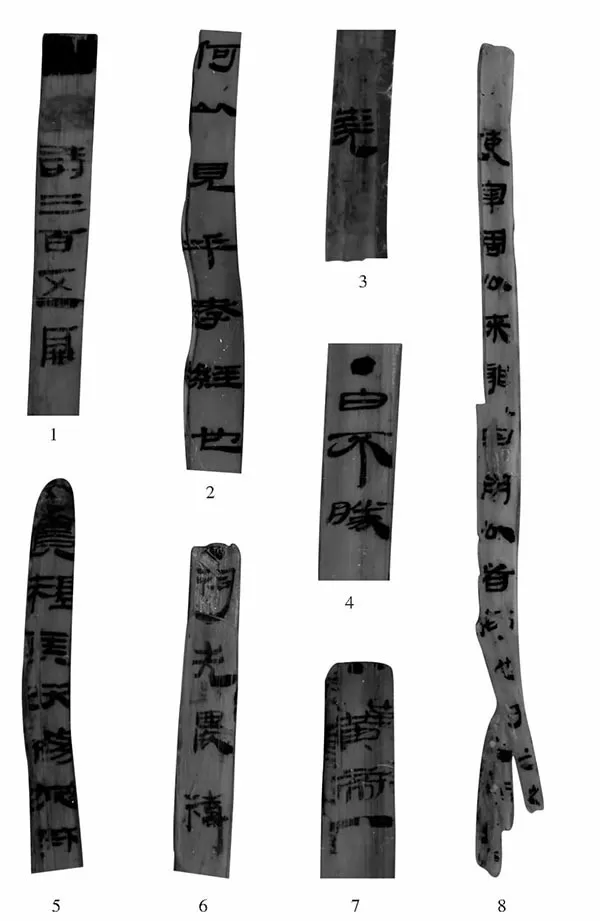

2019年2月3日海昏侯刘贺墓出土简牍初步释读工作完成,北京大学出土文献研究所在释读过程中发现了包括《春秋》《诗经》《礼记》在内的多部儒家经典相关残存简牍。其中《春秋》现存竹简200余枚,皆为残断,且文字大多无法辨识。目前有文字且可辨识的简40余枚,其内容多是《春秋》僖公经传。

通过与今本春秋三传对比存在较大差异。如简文“夏,公子遂如楚乞师。乞,卑辞也。曷为外内同之也?重师也”,在今本《公羊传》僖公二十六年中为“夏,齐人伐我北鄙。卫人伐齐。公子遂如楚乞师。乞师者何?卑辞也。曷为以外内同若辞?重师也”,显然较简文更详细。又如简文“使宰周公来聘。宰周公者何也?天子之(即右图8)”,今本《公羊传》僖公三十年“冬,天王使宰周公来聘”,僖公九年“夏,公会宰周公、齐侯、宋子、卫侯、郑伯、许男、曹伯于葵丘。宰周公者何?天子之为政者也”,简文前、后两句,在今本《公羊传》中分别见于两处。

目前对海昏竹简的保护、研究还在进行中,随着全部简牍的修复、整理工作进一步开展和在此基础上研究工作的深入,对海昏简牍的内涵还会有新的发现。

注释

[a]原文:孔子作《春秋》,而乱臣贼子惧。

[b]原文:夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖。存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也

[c]原文:两汉时期最有后世影响之理论为“春秋笔法”,自史而推及于文。

[d]五礼:古代礼仪分为五种,祭祀之事称“吉”,丧葬之事称“凶”,军旅之事称“军”,宾客之事称“宾”,冠婚之事称“嘉”。

[e]春秋集注-豆瓣读书

[f]春秋大事表-豆瓣读书

[g]春秋大义述-豆瓣读书

[h]春秋左传研究-豆瓣读书

[i]春秋书法与左传学史-豆瓣读书

[j]《春秋》经传讲义-豆瓣读书

[k]《春秋》与“汉道”-豆瓣读书

[l]春秋左传新注-豆瓣读书

[m]春秋笔法论-豆瓣读书

[n]《春秋》笔法与中国文论-豆瓣读书