简介

灰背隼为候鸟,其分布范围为全北界。灰背隼每窝产卵3-6枚。卵孵化期为28-32天,雏鸟25-32天离巢。灰背隼共有9个亚种。经训练后其可用于游戏比赛。另外,灰背隼捕食小鸟与昆虫,对调节自然生态系统的相对平衡有一定作用。

灰背隼属于中国国家二级重点保护动物。该物种2021年被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中无危(LC)。

形态特征

成鸟特征

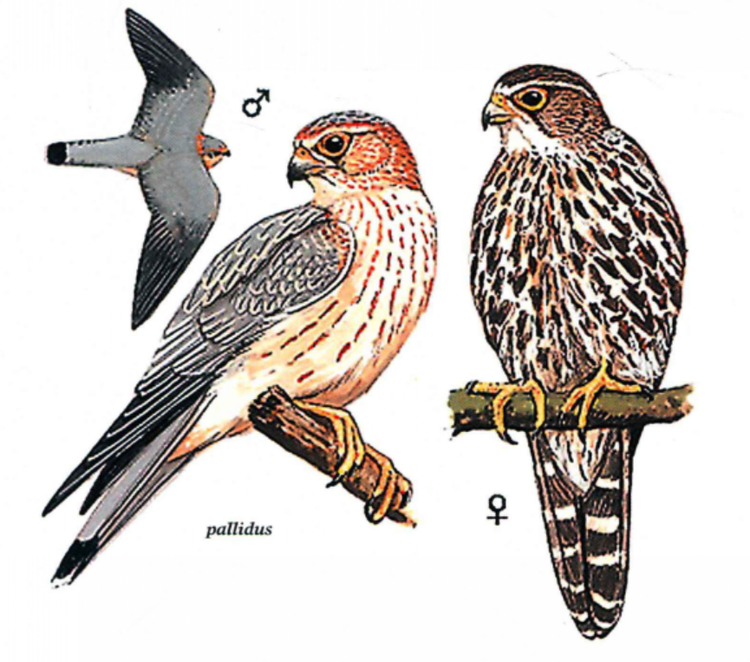

灰背隼为中小体型灰色隼类,体长27-32厘米,体重122-205克。雄性翼展50-67厘米,雌性翼展50-60厘米。其上体包括尾和两翼表面呈蓝灰色,羽干黑色。后颈至颈侧具一道黄棕色领圈,上具黑斑。额头、眼先、眉纹和头颈的两侧均为白色稍沾棕,棕色呈杂细纹状。飞羽黑褐色,外翈点缀灰色点斑,内翈则具有白色横斑。尾羽具有黑色次端斑,先端淡灰色。下体近乎白色稍沾棕色,胸腹及两翼布满棕褐色粗纹,羽干黑。覆腿羽深棕色,略杂以黑色纹路。

虹膜暗褐色,嘴部暗褐色,嘴尖黑色,蜡膜和跗蹠均为黄色,爪黑色。

成年灰背隼雌雄性鸟特征主要区别在羽毛颜色上,雄性两翼表面呈灰蓝色,而雌性则多呈现暗褐色沾灰蓝色。另外,其亚种Falco columbarius pallidus较其它亚种色浅。

雏鸟特征

灰背隼雏鸟,上体呈棕色,覆羽被麂皮包裹并带有黑色轴线。

分布栖息

分布

灰背隼广泛分布于全北界中北部,越冬于全北界南部及以南区域。在中国,灰背隼在华北、华中、华东、东南沿海、西南边疆地区均有分布。如新疆、东北三省、内蒙古、河北、甘肃、四川、西藏、福建、云南等省区。

在中国,灰背隼在华北、华中、华东、东南沿海、西部边疆地区均有分布。如新疆、东北三省、内蒙古、河北、甘肃、四川、西藏、福建、云南等省区。

栖息

灰背隼可栖息于开阔的丘陵、森林、苔原、沼泽等。在荒山、河谷、平原、草原、灌丛以及农田草坡地区也有栖息。常居林缘、山岩以及树木稀疏的开阔地区。

生活习性

社群行为

除了在交配季节,灰背隼不群居,常单独活动。即使在孵卵期间,雄性也很少回巢。雄性常把猎物留在附近,让雌性去取食。幼鸟离开巢穴后,雄性和雌性会重新恢复到单独活动的状态。

交流

灰背隼有4种沟通交流方式,分别为视觉感知、听觉感知、触觉感知和化学感应。

灰背隼叫声尖锐,声音类似于ki-ki-ki-ki-kee。

觅食

灰背隼常在飞行中捕食,有时也在地面捕食。捕食时可直接捕食飞在前方的鸟类,也可以将一只鸟从飞行群中驱离出来后,将其捕获。灰背隼主要捕食近地面和低矮植被中的小型鸟类,包括云雀(Alauda arvensis)、麻雀(Passer montanus)和松鸡(Tetrao urogallus)等。以及一些小型哺乳动物,如蜥蜴,蛇,昆虫。食物种类中鸟类占约为80%,哺乳动物占5%,昆虫占15%。

节律行为

灰背隼为候鸟。灰背隼在中国新疆和东北繁殖,每年3月初,其从越冬地迁徙至内蒙古地区,3月末至4月初到达东北或新疆,秋季9月末至10月初开始南迁。中国长江以南的广大区域为其越冬地,迁徙经华北及华东。在中国以外的地区,其繁殖于东西伯利亚到日本,越冬于印度和中南半岛。

防御攻击

繁殖期间,灰隼对其他猛禽和乌鸦具有很强的攻击性。这种对其他猛禽的攻击行为是有利于灰背隼巢穴范围内的其他林地鸟类和地面栖息鸟类的。

生长繁殖

筑巢

灰背隼是单配制,具有很有强的领地意识。灰背隼不自己筑巢,常使用乌鸦或小型猛禽的巢,并可能在上面进行一些修复。在开阔的郊区原野地带,灰背隼巢通常营巢于茂密灌木丛中。在沙丘地,灰背隼常选择沙丘干草营巢。在茂密的林区,空的乌鸦巢是灰背隼的首选。

产卵

4-6月为灰背隼的产卵期。灰背隼每窝产卵3-6枚,偶尔5-6枚。产卵过程常持续两天。卵圆形或椭圆形,白色,覆以栗棕色、紫色或巧克力色斑点。亲鸟轮流进行孵卵,孵化期为28-32天。

育幼

幼雏在破壳14天后长出羽毛,到18天,除头部外,身体几乎完全被羽毛覆盖。破壳后25-30天即可飞行。离开巢穴后,幼鸟会在巢穴附近停留数周,直到它们足够成熟,可以迁徙。通常离巢一周左右,幼鸟就能进行远距离飞行,两周后,它们便开始捕捉昆虫。到六周时,幼鸟就能熟练地捕捉小鸟。灰背隼幼鸟的成活率非常高,通常每个巢有三只幼鸟可以存活。自然条件下,灰背隼的寿命一般为143个月。

亚种分化

灰背隼共有9个亚种。

灰背隼亚种 |

亚种中文名 | 亚种学名 | 命名人及命名时间 |

灰背隼欧亚北部亚种 | Falco columbarius aesalon | Tunstall,1771 |

灰背隼指名亚种 | Falco columbarius columbarius | Linnaeus,1758 |

灰背隼普通亚种 | Falco columbarius insignis | Clark,1907 |

灰背隼新疆亚种 | Falco columbarius lymani | Bangs,1913 |

灰背隼太平洋亚种 | Falco columbarius pacificus | Stegmann,1929 |

灰背隼西藏亚种 | Falco columbarius pallidus | Sushkin,1900 |

灰背隼北美大平原亚种 | Falco columbarius richardsonii | Ridgway,1871 |

灰背隼冰岛亚种 | Falco columbarius subaesalon | C. L. Brehm,1827 |

灰背隼阿拉斯加亚种 | Falco columbarius suckleyi | Ridgway,1874 |

物种保护

种群现状

2020年Partners in Flight(飞行伙伴)估计,灰背隼北美成熟个体数量约为160万只,全球灰背隼约为320万只。

2021年国际鸟类保护组织联盟统计结果显示,欧洲灰背隼数量在20000-41700对范围内,相当于40100-83400只成熟的个体。欧洲灰背隼数量约占全球灰背隼数量的15%,全球种群数量约为26.7万-55.6万只成鸟。

全球范围内灰背隼的种群数量趋于稳定。(IUCN,2021)

致危因素

灰背隼生存的至危因素主要有以下几个方面。

序号 | 至危因素 | 作用方式 |

1 | 氯化烃类杀虫剂的使用 | 影响灰背隼繁殖 |

2 | 重金属汞 | 毒害 |

3 | 过度放牧、草原开垦 | 栖息地消失 |

4 | 赤狐等捕食者 | 捕食 |

5 | 旅游观光 | 生存干扰 |

6 | 对针叶林的砍伐 | 破坏巢穴 |

保护级别

2021年,灰背隼被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,为二级野生保护动物。

灰背隼2021年被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》--无危(LC)。

主要价值

训鹰术是训练和放飞猎鹰的一种传统艺术,距今已经有4000多年历史了。猎鹰最初是一种获取食物的手段,随着时间的推移,驯养和放飞猎鹰已转变为一种社交和娱乐活动。一些小的灰背隼会被驯养后用于该类游戏比赛,但通常在一个赛季后被放归野外。在北美,猎鹰者每年会猎捕少量的灰背隼。但是灰背隼狩猎是受到严格监管的,因此不会对其种群数量产生重大影响。

另外,灰背隼捕食小鸟与昆虫,对调节自然生态系统的相对平衡有一定作用。

相关研究

有关灰背隼的研究主要在地理分布,基因序列的分析,灰背隼消化系统组织结构与功能等方面。这些研究旨在为动物学研究、野生动物保护提供基础参考资料。

其它信息

1980年6月,英国韦斯特兰直升机公司和意大利阿古斯塔公司联合研制了一款多用途直升机,该直升机被命名为“灰背隼直升机”。为研制“灰背隼直升机”英意两国成立了欧洲直升机工业公(即EH工业公司)负责“灰背隼直升机”的研制、生产和销售。