华山古称太华山,位于中国陕西省渭南市华阴市城南,为中华五岳之西岳。华山南依秦岭,北临渭水,雄踞关中平原东部,以“奇险天下第一山”闻名于世,也有”华山自古一条路“的说法,景区占地面积约148平方千米。

本页面主要目录有关于华山的:名称由来、自然地理、历史沿革、景区布局、主要景点、其他看点、开发与保护、相关文化、重大事件等介绍

华山古称太华山,位于中国陕西省渭南市华阴市城南,为中华五岳之西岳。华山南依秦岭,北临渭水,雄踞关中平原东部,以“奇险天下第一山”闻名于世,也有”华山自古一条路“的说法,景区占地面积约148平方千米。

本页面主要目录有关于华山的:名称由来、自然地理、历史沿革、景区布局、主要景点、其他看点、开发与保护、相关文化、重大事件等介绍

华山

西岳、太华山

中华人民共和国

陕西省

渭南市

华阴市城南

山岳型

暖温带大陆性季风气候

山岳地貌

国家AAAAA级风景名胜区

东峰、西峰、南峰、中峰等

华山由一块完整的巨型花岗岩体构成,经过长时间内动力和外营力的地质作用,使得华山形成了“峭如刀削”的华山五峰。华山地区地形地貌较为复杂,按其成因和形态可分为剥蚀断块中山地貌、山前洪积扇裙地貌和渭河冲击平原三大地貌类型。华山地处暖温带大陆性半湿润季风气候区,由于山体高差较大,景区内气候呈现山地气候特征,植被也呈现明显的垂直变化。景区中有针叶林、阔叶林、竹林、草甸等多种植被型组,盛产玉竹、连翘、天麻、党参等中药材。华山上还有123种国家和省级保护的珍稀动物和125种药用动物,其中国家一级保护动物有3种,国家二级保护动物20种。

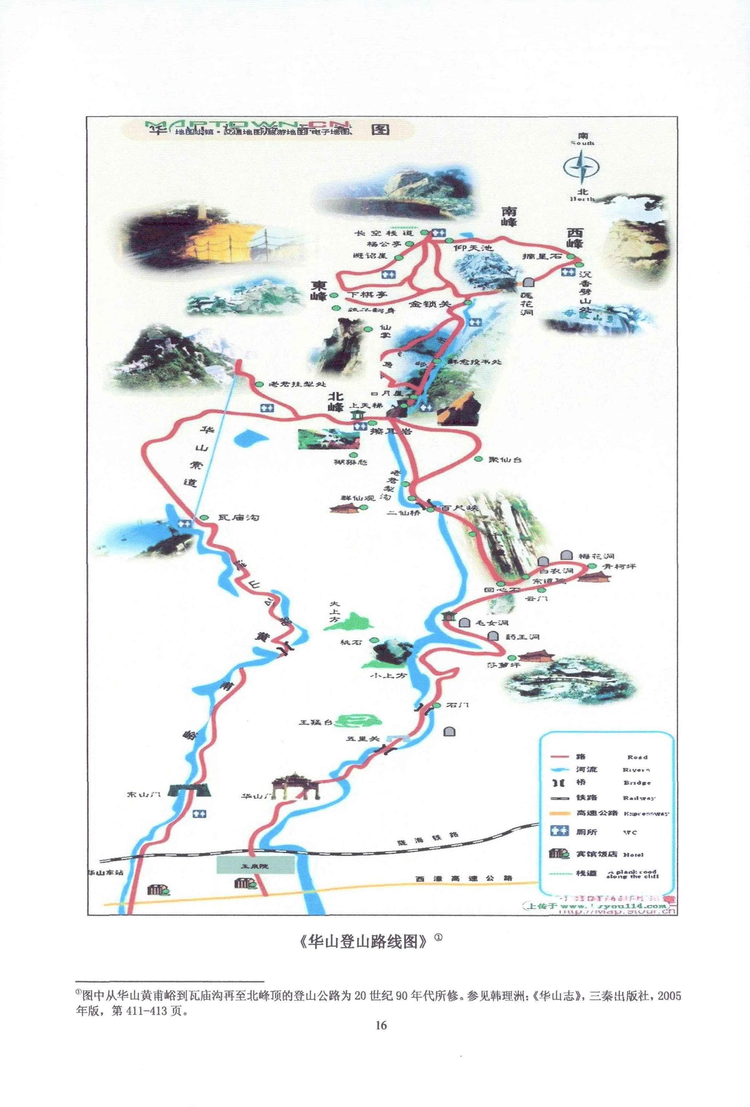

华山的风景体系以自然景观为主,人文景观为辅,整体形成“因凭山水,点缀得宜”的特征。华山共有自然景观320处,100多处人文景观。自然景观以地质景观、水文景观、植物景观为主体,组合形成“三十六峰”“七坪八台”“八景体系”“古树名木群”等多个自然景观系统。华山是道教圣地,是道教十大洞天的第四洞,山上有宫观、亭、塔、牌坊等道教元素的建筑。山中还存有大量摩崖石刻。自秦代至今,经历探索、开拓、建设,华山风景最终形成四大线段和五大险道。

1982年,华山景区被批为首批国家级风景名胜区。1988年,西岳庙被列为全国重点文物保护单位。2011年,华山景景区被国家旅游局评为国家AAAAA级旅游景区。

华山,殷周时称西岳,雅称"太华山"。华山在中国古书中还被称为“敦物山”。有关华山的记载最早见于《山海经》中,称其为“鸟兽莫居”的太华之山。关于华山得名主要有三种说法:其一是形似之缘,《水经注·渭水》中记载华山本意“花山”,因其山形状如花朵而得名。其二是位置之说,《白虎通义》中记载“西方为华山,少阴用事,万物生华,故曰华山。”其三是物产之故,当时的人们认为华山是丰收之山,而“华”在先秦、秦汉时期含有丰收成熟之意。

华山位于陕西省渭南市的华阴市城南5千米处,地处陕西、山西、河南三省的交汇处。景区东临潼关,西至华县,南连秦岭主脉,北临渭河平原,是扼大西北进出中原的门户,距离西安市120千米。华山的经纬度范围为东经 109°57′—110°10′、北纬34°25′—34°36′,总面积148.4平方千米。其中山岳区136.3平方千米,平原区11.9平方千米。

华山位于暖温带大陆性半湿润季风气候区,属于大陆性季风气候。受地形海拔的影响,华山的气候呈山地气候特征,气温随海拔的升高而降低,还有南坡气温高于北坡气温的特征。华山低山丘陵地区的年均气温为9-14摄氏度,年降水量约600毫米;海拔较高的山地地区年均气温小于8摄氏度,年降水量约800—900毫米。华山北侧山脚的华阴站年平均气温为13.6摄氏度,该气温与华山南侧半山腰处的气温差不多,南侧山腰处的年平均气温为11摄氏度。华山风景名胜区内多雷阵雨、地形性局部暴雨和阵性大风,其山岳区是多雨和夏季暴雨的中心,在每年9—10月的华山暴雨时期,日降雨量可大于50毫米。暴雨易使华山产生山洪、泥石流等自然灾害,所以每年的暴雨期也是华山风景名胜区的防汛期。据统计华山累年平均日照百分率为55%,但由于南坡夏季的云量和降水较多,所以南坡的日照总量少于北坡,南坡的日照百分率为45%,北坡为49%。

华山生成于27亿年至23亿年前的元古代早期,当时海底火山喷发,一块完整的巨型花岗石岩体由地壳深部花岗质岩浆上涌冷凝,挺拔而出,成为华山的骨架。在地质构造与演化上,华山处于扬子江板块与华北板块,太平洋板块与欧亚板块接合的关键部位。华山地区的地表岩层有华山花岗岩体、沉积地层和太华群变质岩层。华山地区的地质构造主要包括太华台拱和渭河断陷两个构造单元及与其相关的断裂和褶皱构造等。华山地区矿产资源主要产在太古代、元古代变质地层和中生代花岗岩体中。金属矿产以金、矿为主,非金属矿产有大理岩、白云岩、片麻岩、石英砂岩及水晶矿和玉石等。

华山山脉属于秦岭山系的北支脉,由一块完整的巨型花岗石岩体构成。在地形上华山呈一个柱状体,共由五个山峰组成,犹如收拢起来的五指。华山地区的地貌较为复杂,由于山体在隆升的过程中,长时间受到内动力和外营力的地质作用,使得华山形成“削成而四方”的地貌特征,后在搬运、剥蚀、沉降、堆积等外部力的作用下,形成了山峰、山岭、山脊、峡谷等地形。按其成因和形态可分为涵盖华山风景名胜区前山区的剥蚀断块中山地貌、位于华山各峪口前2-3千米处的山前洪积扇裙地貌和位于渭河两侧河漫滩地带的渭河冲击平原三大地貌类型。华山也因各种地貌形态的组合形成群峰拱翠绿的景观。在华山山岳区共有133座较大山峰,海拔在1000-3000米不等。

华山风景名胜区内的河流仅长涧、柳叶二河,皆属渭河支流,发源于秦岭。河流补给主要依赖于天然降水,水系依山势高低,自南向北注入渭河。柳叶河河道全长30.6千米,流域面积134.9平方千米,河流多年平均径流量为2887万立方米。长涧河河道全长29.4千米,流域面积118.6平方千米,其夹槽段在汛期已发生洪涝灾害。华山峪道因落差大、径流集中,水力资源丰富,经计算华山五峪水能的理论蕴藏量约为9633.6千瓦。华山地区的地下水大多埋藏于花岗岩及变质岩的裂隙之中,蓄水条件较差,常以泉水或裂隙水的形式补给地表水,水质优良。地下水的水位和蕴藏量由南向北逐渐变深和增大,其中华山的洪积扇中后部的水位为32—57米,中前部的水位一般为20—30米。

植物

华山地区的植被覆盖率为87%,森林面积约为60平方千米。华山在中国植被区划上属于暖温带落叶阔叶林带,可分为针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草林、草甸 5 种植被型组。由于山体高差较大,植被呈现出明显的垂直变化。植物达1200余种,药用植物达700余种,盛产玉竹、连翘、天麻、党参等中药材,以华山为名的中药材有华山茯苓、华山黄精、华山山药、华山灵芝等。

动物

华山的脊椎动物达204种,昆虫1500种,鸟类122种,两栖爬行类21种,鱼类9种。其中国家和省级保护的珍稀动物123种,国家一级保护动物有豹、黑鹳、大鸨3种,国家二级保护动物有黑熊、水獭、中华虎凤蝶等20种,还有125种药用动物。

华山作为中国五岳之一,它与东岳、中岳、北岳、南岳一起构成了中国的人文疆域范围,反映出中国古代的空间格局。华山以其独特的自然环境和宗教文化内涵受到到历代统治者的重视。华山系中华民族文化的发祥地之一,据清代学者章太炎先生考证,“中华”“华夏”皆藉华山而得名。华夏民族主要是在黄河中下游繁衍成长,而华山处于黄河中下游的中枢地位,所以从仰韶文化,龙山文化,半坡文化,包括蓝田猿人,一直到青铜器文化,都在华山周围。华山在中国远古黄帝、尧舜时期就已经被认定为天下名山,相传是一座神仙往来居住的仙山。古人视之为与天界相通的门户,飞升太虚的路径。上古时期的山岳崇拜至秦代的民间和帝王掀起的寻仙问道的热潮,为后世华山成为早期道教修炼名山奠定了基础。祠庙林立、石室遍布是华山作为道教圣山的特点。

先秦时期

华山在原始社会后期就受到尧舜每五年一次的崇祭,八月巡守,夏、商沿用尧舜时期的制度。夏商周时期的先民曾对华山进行过一番探索,他们对攀登华山的路径进行了摸索。《韩非子·外储说》中记载有关秦昭王时命工匠施钩搭梯才得以攀上华山,反映了春秋战国时期人们攀登华山的技巧。《新唐书·宰相世袭表》记载杨硕先祖曾为避晋国追杀而隐居华山的仙谷之中。

秦朝时期

秦朝统一六国后,整理了山川祭祀秩序,确立了华山为关中以西第一名山的地位,实行“过则祠”的祭祀方式。

两汉时期

汉朝沿袭了前朝对山岳的崇拜和求仙延寿的追求。汉武帝正式确立“五岳”制度后,华山西岳的地位得到稳固,成为理想的修仙之地。汉武帝最先在华山修建宫观,在其北麓修建了拜岳坛,敷水东岸修建了集灵宫,俗称华岳庙、大庙等,后称为西岳庙,在黄神谷(即今黄甫峪)修建了巨灵神祠。汉宣帝确立了每年定期祭祀西岳华山的制度。西汉末年佛教的传入刺激了中国传统道学文化的发展,中国第一个带有道教色彩的教团“天师道”也因此产生,促进了华山地区道教活动的展开。

东汉时期已经有人在华山地区传道布教,东汉后期华山祠庙的修建受到重视。两汉时期修建华山登山道路大多是民间的修建行为,受到当时技术条件的限制,人们无法登上华山三峰,华山祠庙的修建只能建于山底。

魏晋南北朝时期

魏晋时期华山已经成为道教名山,因此华山也成为当时民众寻仙访道,进行修炼的重要场所。东晋时期,山林文化勃兴,众多文人士族隐居华山,促进了华山祠庙建筑的修建。北魏、北周等7位皇帝相继出资或下旨在华山修建宫观。这一时期华山攀登道路的探索也基本完成,当时攀登华山只有攀藤援枝,没有可以脚踩手扶的石阶可用。

唐宋元时期

唐朝时期,道教成为国教,由于华山距离当时的政治中心长安较近受到统治者的重视,同时华山的道教活动也进入繁盛时期。唐武德二年(公元619年)唐高祖李渊亲到华山祭祀华山神。之后唐玄宗正式册封华山岳神为金天王,华山作为西岳神山的地位得到官方认可,成为唐王朝的祭祀圣地。在唐朝皇帝的支持下,华山开始建立各种祠庙,其分布从山底向山体扩散,类型大多为道教的宫观、洞窟、石室等。唐朝时期,文人雅士游山已成为一种风气,所以华山登山道路修建的新时期。朝廷在华山开设险路,供封禅之用。通过李白、王瀚、韩愈等人的诗词中可以了解到,唐朝时期人们已经在华山开凿铺设了石凹和石阶,以供攀登华山手扶脚踏之用。唐朝末年,人们为避战乱而隐居于华山,其中以“三高士”为代表的隐士和以陈抟、丁少微为代表的道士最为著名。

宋朝时期,宋真宗曾亲到华山祭祀,加封华山神,当地官员为此修整了苍龙岭之下的登山道路,后成为攀登华山的必经之路。宋朝时期还在华山山底新修了太平兴国观、休粮院等祠观,华山山体上开凿了碧云洞、黑龙潭等道洞。

靖康之变后,华山所在地隶属金国,华山成为金元时期,全真教活动的道场,全真道徒对华山祠庙进行了修整与新建。金世宗大定年间(1161-1189)全真教道士马丹阳在华山三峰口附近修建了四仙庵。元代全真教道士贺志真创建了华山全真观与朝元洞等,其弟子姚道常开凿了雷神洞。根据南宋文学家周密、元代诗人汪元量等人的诗词史料中记载可知,金元时期的华山上的铁䊺、铁索数量增多,给人们攀爬华山带来了方便。

近现代时期

清朝末年,军阀混战以致华山的道路建设相对缓慢,期间曾有过几次较小规模的整修。冯玉祥曾于公元1929年,修筑了西岳庙至玉泉院的道路。公元1931年,杨虎城将军带领众人开凿了千尺幢以上的山路,添加了铁索。1949年6月,人民解放军路东总队侦察参谋刘吉尧曾率领10名战士,由华山东侧的黄甫峪悬崖处独辟一条上山险道,消灭了盘距华山、企图凭借天险负隅顽抗的国民党韩子佩残军,传为“智取华山”佳话。

华山的地质构造与自然风貌吸引了历史上许多帝王将相、文人骚客以及黎民百姓等人前来。先秦时期人们对华山的观览都是在其山下进行,相传“人文初祖”轩辕皇帝曾屡临华山。

汉朝元封元年(公元前110年)汉武帝前往华山祭祀。元延二年(公元前11年)三月汉成帝去汾阴祭祀后土,道经华阴,攀登游览华山。

魏晋南北朝时期,地理学家郦道元曾游览华山,并在其著作《水经注》中记载了他攀登华山的路线和沿途风貌。据《周书·达奚武传》记载,公元563年,年过六十的达奚武曾登顶华山求雨。

唐朝时期,华山不仅受到皇室成员的青睐,还受到文人士大夫的追捧。唐朝初年,唐高祖曾数次狩猎并祭祀华山,武则天也曾多次路过并观赏华山。当时像李白、杜甫、王维、白居易、王昌龄等文人士大夫都曾游览过华山并赋诗。

宋元时期,华山是宋朝的边地,当时如寇准、陆游等文豪均曾游历华山,并写下了《咏华山》《游华山寄元裕之》等诗篇。宋代画家范宽游历华山诸峰,常于山间驻足观察,画出了《溪山行旅途》等画作。

明清时期,一代名医王履在其年近五十的年纪与朋友攀登华山,并写下了《入华山至西峰记》《南峰记》《东峰记》《玉女峰记》四篇游记。明天启三年(公元1623年)明代旅行家、地理学家徐霞客曾游览华山,写下了《游太华日记》。清朝状元毕沅曾官至陕西巡抚,因关中大旱而于华山祈雨,写下游记《华岳祈泽记》。清朝末年,芬兰探险家马达汉曾攀登游览华山。

到了近现代,画家张大千于民国二十一年(公元1932年)登览华山,并在石下题刻“张善子大千兄弟来游”,留下了20多幅华山字画。1942年,作家谢冰莹曾游赏华山,留下了长达万字的《华山游记》。

华山景区可分为华麓、华峪、五峰、黄甫峪和仙峪五个景区。华麓景区指沿华山北麓、以玉泉院为中心包括华阴市北区城及西岳庙附近的诸景现所在地。华峪景区是华山风景区的主要区域,是指华山峪口到青柯坪周围。五峰景区指华山五座主峰以及五云峰上的景观。黄甫峪位于华山峪以东,也是华山风景区的主要区域,景区景观自黄甫峪口向南依次为黑龙谭、窟窿岔、北直崖、巨灵岩等景观。仙峪景区位于华山峪以西,是华山风景区的主要区域之一。其自然景观自峪口起依序为古栈道、斜岭、龟蛇锁车箱、车箱潭、白羊城、灵虚台、羊公石室、壶公石室、石门、龙头沟、蛤蟆沟、白雀寺、河北头等。

玉泉院

玉泉院又名“玉泉观”,位于华山峪口,在今华阴市玉泉路的最南端,是华山道教活动的主要场所,也是道教及建筑文化与道教精神的集中所在。玉泉院始建于宋仁宗皇佑年间(公元1049年-公元1051年)是道士贾得升为拜陈抟为师所开凿的祠堂,因宋太祖赐陈抟号“希夷先生”,故名希夷祠。后于明清时期扩建为祠院,因园内又甘泉涌注,故改名为“玉泉院。玉泉院的建筑多为现代仿古建筑,园内存有众多碑石题刻,具有文物和欣赏价值。

玉泉院是一座三进三重园林式道教园林,坐北朝南,在其南北中轴线上有山门、二道门、前殿、后殿等主要建筑,园内还有群仙殿、三官殿、无忧亭、希夷洞、圣塔等建筑。前殿是面阔五间,进深四间,人字脊,硬山顶式建筑。其正门上方悬有清光绪皇帝的御笔”古松万年“匾额。后殿面阔五间,进深二间,也是人字脊,硬山顶式建筑。此殿为供奉希夷的祠堂,殿门楣上悬有清慈禧太后的御笔“道崇清妙”匾额,殿门两侧挂有清光绪年间制作的木质对联一副。前殿与后殿之间的东西厢房,均为面阔三间,进深一间。

西岳庙

西岳庙又称“华岳庙”,位于华山以南的7.5千米处,在今华阴城以东2.5千米处,是历代封建帝王祭祀华岳神灵的礼仪性建筑群。西岳庙始建于汉代,其前身为汉武帝建造的集灵宫,明清时期改为“西岳庙”。历代对其都有扩建和修葺,清乾隆四十二年,仿照北京故宫的建筑格局对其进行修葺。因此西岳庙又被称为陕西的小故宫。

西岳庙的整体布局为宫苑重城式建筑群,坐北朝南,平面呈长方形,南北长518米,东西宽210米,整体面积为186亩。其外廓城南面有一座附加城即瓮城,使得外城平面呈“曰”字形。外廓城内有内城,内城大致居于庙园的中心部位,庙宇的的主要建筑都集中在内城中。西岳庙的主体建筑为灏灵殿,位于内城的第三院落中,居于西岳庙的中轴线上。西岳庙内存有的古建筑都属于明清遗物。1988年,西岳庙被列为全国重点文物保护单位。

云台观

云台观为英语玉泉院以北约一千米处,今华山中学内。云台观始建于魏晋南北朝时期,北周武帝因听闻道士焦道广在云台峰修炼有成,故修此道观,以求问道。后历代对其进行了修葺与扩建,明朝时期,关中发生大地震,云台观建筑尽毁。清朝时期对其进行了修复,知县姚运改建云台观为”云台书院“,于是云台观的祠观性质得到了改变,从此这里便成为华阴县的学府。近代解放前名为”云台中学“,解放后改为”华山中学“。云台观的院墙为正方形,建有三门。观内建筑以三清殿为中心,后置玉皇、西岳两座大殿,东侧有北斗宫、云台馆、陈师庵等建筑,西侧有子祠、文昌阁等建筑。云台观中保存时间最长的文物是魏晋南北朝时期的一棵晋柏,1989年被列为县级重点文物。

五里关

五里关位于玉泉院以南,西靠绝壁,东临深渊,是攀登华山的第一关。关内有许多建筑遗迹,崖壁上开凿了”玉皇洞“”焦仙洞“等石洞以及”人闻清钟”“第一关”等题刻。五里关附近还有一片桃花坪,清初颜光敏曾来此一游,并写下了诗词《桃花坪》。

莎罗坪

莎罗坪位于五里关以南,因此处曾生长着许多莎罗树而得名。清初王士祯曾来此一游,并写下诗句《莎罗坪》。莎罗坪北望为上大下小,状似蘑菇的“灵芝石”,还有石如桃形的“桃石”。莎罗坪东侧的崖壁上有几孔石洞以及“罗立诸峰”等题刻。

青柯坪

青柯坪位于莎罗坪以南,是华山峪中唯一的山间盆地,也是华山峪口到华山绝顶的休憩之处。每逢华山雨季青柯坪就成为华山中的一个集水盆。明嘉靖年间青柯坪建有青柯馆,到明万历年间,改青柯馆为太华书院。名儒冯少墟曾在此讲学,学生达三百多人。青柯坪的古树丛中有东道院(九天宫)和西道院(紫云宫)两大建筑群。“通仙观”虽已废圮,尚存刻有“通仙观”三字的门楣。

千尺幢

千尺幢位于毛女洞以南,华山主峰北峰以北,是峭壁上的一条裂缝,陷在巨石之间。千尺幢地处华山峪古道的“回心石”上,是经华山峪登主峰的必经之道。千尺幢原是直立70度的崖间裂隙,后被人们沿隙凿拓成路,共有370余级台阶,阶宽仅容半足。石级顶端有一方形石洞,名为“天井”,将其盖住,则通往华山的道路便会被堵住,所以石洞又被称为“太华咽喉”。

百尺峡

百尺峡位于千尺幢以南,又叫百丈崖,是一个壁立千仞的悬崖。百尺峡也叫“百丈崖”,是一个壁立千例的悬崖。从百尺峡的底部到其上一个最低的垭口处,大约百尺左右。在近似直立的百尺石璧上,两边垂有铁链,中凿约有八十多级石级。明代末年,顾咸正曾来此攀登过百尺峡,写有《百尺峡》诗一首。百尺峡的崖壁上有“勇往直前”“大放光明”等题刻。攀登百尺峡需脚手配合,攀缘而上,较千尺幢更难。百尺峡顶部的两壁中夹有两块巨石,巨石上刻有“惊心石”“平心石”几个大字。

东峰

东峰是华山的主峰之一,因位置居东而得名。东峰海拔为2090.9米,因峰顶有华山观看日出的最佳位置朝阳台,故又名朝阳峰。东峰之西为玉女峰,侧东为石楼峰,偏南有博台,三峰环绕东峰,形成”一主三仆”的景观。东峰的东南侧为鹞子翻身险道,是华山的第二天险。因崖高十余丈,手攀铁索,脚深石窝,附壁而下,两边都是万丈悬崖,中途须侧足转身故称鹞子翻身。鹞子翻身以南有博台,也叫下棋亭,亭内石桌上有一棋局,相传是赵匡胤输华山的残局,这里也是宋太祖赵匡胤以华山为赌注输给陈抟的故事发出地。1931年杨虎城将军曾在东峰的朝阳台以北建有杨公塔,塔上有将军亲笔题写的“万象森罗”四个大字。东峰上还有青龙潭、甘露池、三茅洞、清虚洞、八景宫、太极东玄门等景观,但由于年久失修或天灾人祸而废毁,仅存遗迹。位于东峰东北处的仙掌崖上的华岳仙掌为关中八景之首,五指具在,宛如左掌。该景只能在华山车站附近才能看见。

20世纪80年代,东峰的部分景观逐步得以修复,险道整修加固,亭台重新建造。1955年在毁于火患的八景宫旧址上,已重新矗立起两层木石结构的古式楼阁一座,是为东峰饭店。

西峰

西峰是华山的主峰之一,因位置居西而得名。西峰海拔2082.9米,因峰巅有状如莲瓣的片石,故又名“莲花峰”“芙蓉峰”。西峰三面凌空,是在地垒的基础上发育成的陡峭山峰,好似被刀削锯截断。西峰上有巨灵足、翠云宫、莲花洞、舍身崖等景点,并伴有众多神话传说,尤以“劈山救母”的传说流传最广。西峰的岩壁上众多石刻。

西峰的西北面直立如刀削,称为“舍身崖”。西峰南面的山脊与南峰相连,脊长300余米,宽约1米,因其苍黑色的外部和形似龙笔的地势而名为屈岭,又叫苍龙岭,是华山险道之一。该处因韩愈大哭投书求助的故事引发了相关典故的考证,所以该处留下了“韩退之投书处”的文化遗产。翠云宫旁有一中间裂开的巨石,名为“斧劈石”,石头旁立有一柄长把大斧。

南峰

华山南峰因位置居南而得名,是华山的最高峰,海拔2160.5米,古称“华山元首”。关于南峰的组成有两种说法,一种是由一峰二顶组成,南峰东为松桧峰,西为落雁峰。另一种是由三顶组成,落雁最高居其中,松桧峰居东,孝子峰居西,呈圈椅形。此峰的题刻最多且最密。

落雁峰因归雁常憩于此而得名,峰顶有黑龙潭、迎客松(拜月松)、安育真人龛等景点。南峰的主要建筑白帝祠位于松桧峰上,故有人称其为南峰主峰。祠中供奉着华山之神——白帝。据旧志载,白帝祠始建于明代,清康熙四十二年(1703)敕陕西巡抚鄂海重建,乾隆四十三年(1778)陕西巡抚毕沅修葺,民国五年(1916)陕督陈树藩于祠前增建钟鼓楼。祠内殿堂上曾悬有清道光帝、光绪帝和慈禧太后所书匾额,另有蒋介石所书中堂一轴。1969年5月,所有建筑毁于火患,仅存残垣。1931年,杨虎城将军于峰顶松林中建尖顶亭一座,人称“杨公亭”。南峰上还有南天门、朝元洞、长空栈道、全真崖等景观。其中被称为“华山第一天险”的长空栈道位于南峰东侧的山腰处,该栈道是华山派第一代宗师元代高道贺志真为静修成仙,在绝壁上镶嵌石钉搭木椽修筑而成。栈道上下皆为悬崖绝壁,由条石搭成路面,下由石柱固定,行至此处需面壁贴腹,屏气挪步。

中峰

华山中峰位于东西南峰的中央而得名,原是东峰的一部分。中峰海拔为2042.5米,峰顶呈石龟状。中峰上建有玉女祠,建筑为清康熙三十八年(公元1699年)重造,祠内原供有一尊玉女石像,后被毁,现祠中的玉女坐像为1983年重塑。中峰因相传是春秋时期,秦穆公女儿弄玉与情郎萧史修炼成仙的地方,故中峰又名为“玉女峰”。中峰上的多数景观与吹箫引风的故事相关。如品箫台、玉女洗头盆、玉女石马、醴泉石龟蹑、引凤亭、无根树、舍身树等。

北峰

北峰因位置居北而得名,是华山的主峰之一,海拔为1614.7米。此峰北依白云峰,东临梁张山,南通东西南三峰,北接沟幢峡危道。北峰峰头由几组巨石拼接而成,因形如云台故又名云台峰。

北峰的主要建筑为真武殿,民国时期曾进行过大修,后于1990年重建。北峰上还有长春石室、神土崖、老君挂犁处等景点,每个景点均有神话传说故事。其中长春石室相传为唐贞观年间道士杜怀谦的隐居之处,因其能栖息岩洞中累月不起便自号为“长春先生”。而真武殿、仙油渍、神土崖皆因焦道广的传说而得名。由于天灾人祸等缘故,北峰诸多景观已被毁,仅存遗迹。老君挂犁处是夹在陡峭石壁之间的一条沟状险道,有570多级台阶。相传该地是太上老君路过此处,见无路可通,便牵来青牛一夜间犁成,故名老君挂犁处,“犁险于幢,幢险而犁突”是对它的一个描述。在北峰口至上天梯下有一段名为擦耳崖的险道,路西侧为悬崖峭壁,东邻万丈深壑,路面狭窄,仅能容下一只脚通过,通过此处时必须肚腹紧贴崖壁。

中国解放战争时期,解放军东岳部队侦察排刘吉尧等人从黄甫峪攀猩猩沟,爬悬崖,翻危岭,经老虎口上北峰,夜间奇袭,以少胜多,智取华山,打破了“华山自古一条路”的说法。在真武宫前北峰垭口建有“智取华山”纪念亭。亭为石材古建筑,飞檐翘角。

华山因其自然风光和道教文化的发展,吸引了大量文人墨客和帝王在此驻足游览,题刻记名。华山上留下的碑石和摩崖石刻,使得华山被称为“碑石之乡”“石刻之都”。华山周围保留的碑碣约有300余方,其主要风景区内有摩崖题刻600余则。石刻内容既有赞美华山自然景观的,也有反映道家思想,纪录重大历史事件等多方面的内容。石刻书体有正、行、草、隶等。华山景区内还存有约200余通的碑石刻文,这些碑石记载了华山在各历史朝代的概况,具有一定的历史价值。唐代的《西岳太华山碑铭》是唐玄宗亲自御制的碑文,立于华岳祠前,碑高五十余尺,是当时最大的石碑,被称为“天下第一碑”,后碑石被毁,仅存石块。

据文献记载,在华山北麓,南起华山脚下,越渭河而北,既有秦国的“玺洛”长城,又有魏国所筑的西界长城。经过考古研究发现,自华山朝元洞向北,经南洞村到西关堡等地长达6千米的地方均有长城遗迹,存于地面的长城遗迹约有12处。这些长城均为战国时期秦魏对峙阶段对峙阶段墩台拥有者观察敌情与发现敌情后的报警设施。

华山庙会

华山庙会是秦东地区以祭祀华山为主体,以道教文化为核心的民间庙会,在陕西、山西、河南等地区有着广泛的影响力。华山庙会一般以农历三月十五日为正会的华山古庙会最为隆重。该庙会以玉泉院为中心,依华山路纵横分布,会期从农历三月一日起,一直延续到月末,庙会期间以正会十五日人数最为众多。华山庙会的主要内容是民间祭祀活动、道教祭祀活动、文化习俗活动、经济商贸活动。三月一日为开山节,民间香客信徒们会在西岳庙前集会设坛诵,拜祭岳神。在农历十五前后,所有道馆都会设有坛场,进行经声钟鼓声等法事音乐。

华山国际攀岩赛

攀岩是一项新兴的时尚运动,被誉为“岩壁芭蕾”以及“峭壁上的艺术体操”,攀岩运动不仅需要身体力量,同时也是思维过程、创造性、意志力的体现。2018年“丝路巅峰”陕西华山国际攀岩定向赛在华山户外运动基地开幕。比赛分为专业组比赛和群众体验活动,专业组比赛由国内外攀岩运动员以人工岩壁攀登、自然岩壁攀登定向的形式进行,将专业攀登与定向越野相结合。群众专业组则通过山地定向越野与简单的攀岩运动相结合的方式,设置了赵匡胤输华山、沉香救母线及智取华山线三条线路,让群众在体验竞技体育的同时,还能感受华山历史文化底蕴。

华山景区在改革开放以来共经历了3次体制和名称上的变革。第一次是20世纪70年代末,华山革命委员会改名为华山管理处,明确了华山景区在新时期中的管理组织性质是行政管理机构。第二次管理体制变革是在20世纪80年代中期,1988年华山管理局成立,属副县级单位,集政、事、企于一体,加强了景区统一管理的力度。1999年华山管理局一分为三,纯企业性质的华山旅游发展公司,负责华山风景名胜区的整体经营管理,华山管理局行使旅游行政管理权,华山文管所和西岳庙文管所隶属陕西省文物局管理。

随着华山旅游事业的发展,1982年华山景区被国务院定为首批国家级风景名胜区。之后通过各种渠道的筹资,使得华山旅游区的基础设施日趋完善,形成了“吃、住、游、购、娱”的配套服务体系,先后修复改造了12.5千米的华山峪登山路,新凿了千尺幢、百尺峡等线路,完成了华山山上高压供电通讯等基础设施。1994年,景区开通的黄甫峪旅游公路暨智取华山登山路,形成了一条新的登山旅游环形线路,结束了“自古华山一条路”的历史。1996年,具有“华山一条索”之称的华山索道真是投入运营,揭开了华山历史发展的新篇章。

2016年,华山旅游集团与阿里旅行战略合作签约仪式在华山景区举行。双方就华山景区接入包括信用游、扫码支付、地图导览等在内的阿里旅行“未来景区”全线产品达成合作共识。该合作标志着华山旅游与互联网的深度融合,是“互联网+景区+旅游”模式的新尝试。

中华人民共和国成立初期,各级政府多次拨款整修护理华山道路、房舍,对西岳庙和玉泉院文物古迹加以保护修缮。同时还对华山的登山古道进行了多次修补。20世纪80年代,华山景区的玉泉院、西岳庙等被列为全国重点文物保护单位。

华山景区在“保护第一”的前提下,开展了修建工程,修复了被破坏的景点和道观庙宇,维修了西岳庙,拓宽加固了“自古华山一条路”,修建了环山公路,黄甫峪旅游公路,山上山下安装了现代化照明设施和微波通讯设备,在黄甫峪新开辟了一条通向北峰的登山石梯路,架设了亚洲较大的登山素道。

劈山救母

扬州秀才刘彦昌和神仙三圣母结为夫妻生下了名为沉香的孩子。三圣母的哥哥二郎神杨戬得知后,认为妹妹这种行为破坏了天规。触犯家法,于是率领天兵天将,赶走了刘彦昌,将三圣母压在了华山的莲花峰下,而沉香则被三圣母的灵芝女送给了刘彦昌抚养长大。沉香长大后得知母亲被舅舅杨戬压在华山莲花峰下,于是投师于霹雳大仙,学习道法。刘彦昌也因思念三圣母,弃官来到华山,隐居在现毛女洞对面的“刘玺台”上,以行医为生。沉香在霹雳大仙的帮助与指点下,学就了一身武艺,并在东海龙官的石匣里取出了三皇氏开天劈地的神斧一把,飞往华山营救母亲。沉香手执宝斧,照定西峰劈下,劈开了华山,救出母亲。最后刘彦昌、三圣母及沉香一家团圆。

吹箫引凤

相传春秋时期,秦穆公有一个女儿,生下之后啼哭不止,直到看到宫人送来的美玉才止住哭声。公主在周岁“抓岁儿”时,撇开脂粉之物,唯独拿了一块美玉在手上,因此,秦穆公将其取名为弄玉。弄玉长大后,精通音律,一夜在梦中与华山隐士萧史笙箫和鸣,互为知音。后来两人结为夫妻。有一天夜间,两人在月下吹箫,忽然发现凤台左边栖一紫凤,凤台右边卧一赤龙,萧史便向对弄玉坦诚了自己本是仙人的事实。接着二人便成为仙人,萧史乘赤龙,弄玉跨紫凤,腾空而去。相传华山玉女祠是秦穆公为四年女儿所建。

韩愈畏险投书

相传韩愈登华山览胜,游罢三峰下至苍龙岭时见苍龙岭道路如履薄刃,两边绝壑千尺,不由得两腿发软,寸步难移,坐在岭上大哭,给家里人写信诀别并投书求救。华阴县令闻讯便派人把韩愈抬下山。因此便产生了唐韩愈在此畏险大哭投书求助的故事,留下了苍龙岭上端“韩退之投书处”的胜迹。

华山的自然景观和人文景观吸引了众多游览者,有汉代的刘向、桓谭,唐代的李白、杜甫、王维、韩愈,宋代的苏轼、邵雍,还有顾炎武、林则徐等人都曾登览华山,并留下了许多名篇文章。据不完全统计,传世咏华山的诗歌有1200 余首,散文150余篇。

题目 | 作者 | 朝代 | 相关诗句 | 主旨内容 |

长歌行 | 不详 | 东汉 | 最早反映学者隐居华山修仙这一社会现象的咏华山诗 | |

咏怀 | 阮籍 | 愿登太华山,上与赤松游,渔父知世患,乘流泛轻舟 | 表达了诗人愿上华山学仙避祸的思想 | |

捉搦歌 | 《乐府诗集》 | 北朝 | 反映了当时华山的生活风气 | |

游西岳诗 | 潘尼 | 西晋 | ||

华山馆为国家营功德诗 | 沈约 | 南北朝 | ||

《敬酬杨仆射山斋独坐诗》 《重酬杨仆射山亭诗》 | 薛道衡 | 龙门竹箭急,华岳莲花高 | 描写了在杨氏别墅所见到的华山风光 | |

行经太华 | 孔德绍 | 隋 | 山昏五里雾,日落二华阴 | 描绘了华山日暮时的景色,表达了作者罢官隐居华山的心情 |

华岳 | 王维 | 唐 | 西岳出浮云,积旱在太清。逢天凝黛色,百里遥青冥 | 描写了华山的高俊雄阔还融入了巨灵劈山的神话传说。该诗还歌赞了唐玄宗皇帝的恩德,劝其顺应苍生神灵的心愿,封禅华岳 |

西岳云台歌送丹丘子 | 李白 | 唐 | 西岳峥嵘何壮哉,黄河如赦天际来。 黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷 | 诗人用想象及夸张、比喻、排比等手法将神话传说与华山景观融为一体 |

望岳 | 杜甫 | 唐 | 西岳崚嶒竦处尊,诸峰罗立似儿孙。 安得仙人九节仗,拉到玉女洗头盆 | 该诗是杜甫赴华州司功参军任经华山时所作 |

华山 | 寇准 | 宋 | 只有天在上,更无山与齐。 剧透红日迸,回首白云低 | 用夸张的手法渲染了华山的高俊 |

经太华二首 | 袁宏道 | 明 | 天地知文人,精华不可刊。 而其秀杰气,常在水与山 |

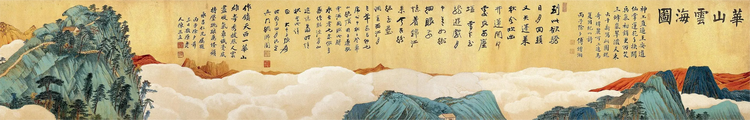

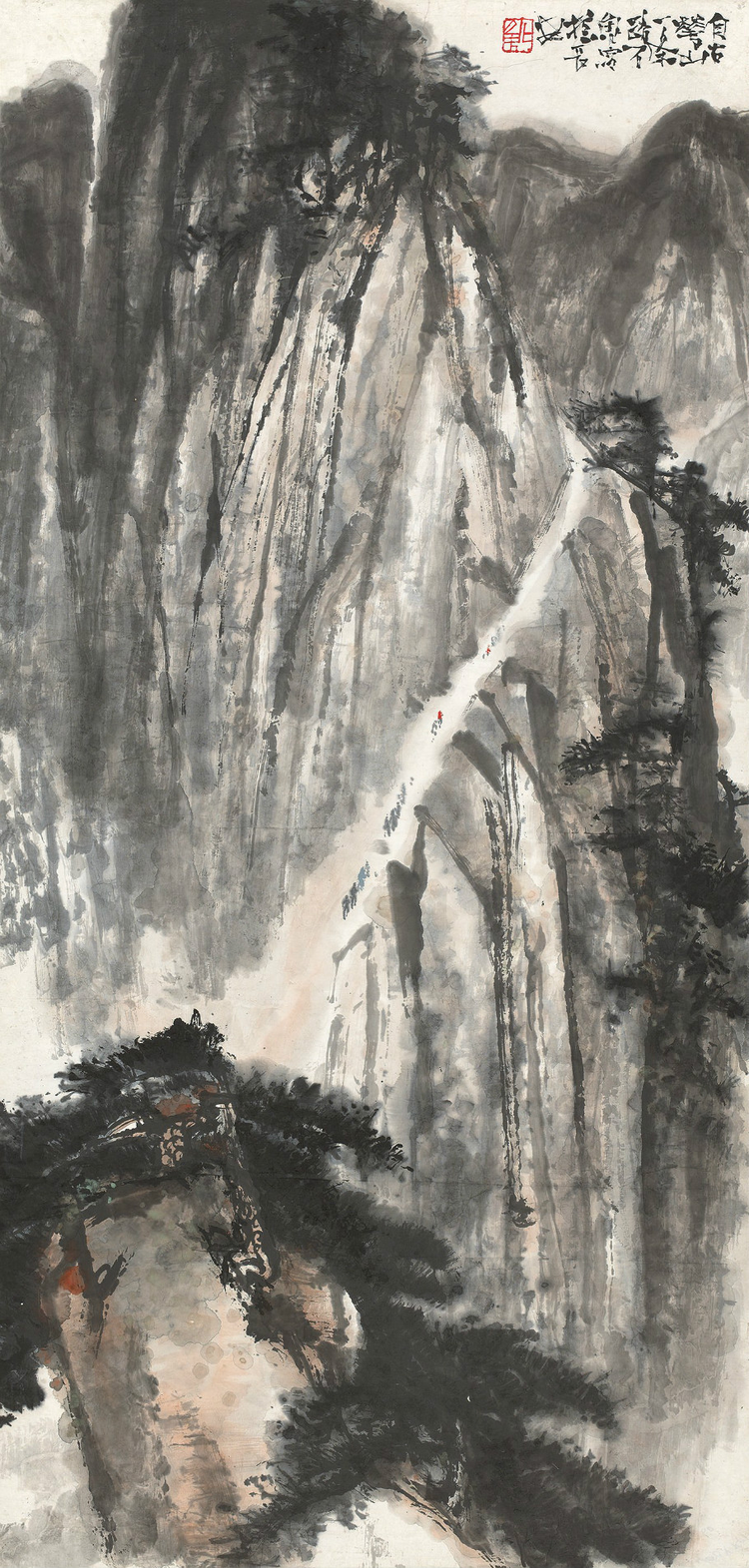

历代画家对华山的描绘众多,由于不同的年代、政治背景和生活经验,每个画家对华山的观察角度和表现方式各异,创作出了各具特色的华山画作。明代的王履,清代的蓝琛,近代的张大千等画家也曾登览华山,留下了画卷。宋代画家范宽、明代画家王履,清代画家贾鉝,近代画家张大千、黄宾虹、傅抱石、石鲁、石磊园、赵望云等都曾登览华山,留下了画卷。

明代画家王履创作了《华山图册》,其中描绘了华山途中的景色。他以苍劲凝重的笔法,运用勾、皴、擦、点、染等技巧,表现了华山云雾缭绕的景象,展示了华山的险峻之美。

张大千作有《华山云海图》,此画画面明亮而柔美,描绘了险峻峭拔的“自古华山一条路”景象。画家借鉴了唐代画风中“青绿为质,金碧为纹”的传统,使用泥金笺作为画布,采用了复笔重彩、艳丽的装饰性画法,将现实性与象征意味的风格相结合。画面细节精细严整,工笔细腻。

画家傅抱石曾去华山写生,后以华山为原型、以辛弃疾的词句为画题,创作了多幅《待细把江山图画》。他通过虚实相生的技法,巧妙地表现了华山的奇峭与壁立千切的雄姿。画面中的云朵变化多端,使得画面更加空灵。山脚则描绘了平缓的坡地,以衬托华山的高耸云端、壁立千例、奇峭无伦的雄伟之态。画面中淡墨的山体与左边浓墨的山体形成了虚实浓淡的效果。右下角的房屋和人物则以湿润浓墨精细点画,与远处气势磅磺的高山石壁形成了对比。傅抱石运用干湿墨并用的技法,使得山峦浑厚苍郁。

石鲁是知名国画家,长安画派的代表人物。曾在20世纪60年代的一次旅行中去过华山,此后他画了许多不同风格、构图和样式的华山作品。有些用的是干燥笔触,有些则使用流动的墨水来表现山峰的质感,有些甚至只画了几棵松树或一座山峰。实际上石鲁已将华山人格化,完全变成了他自己的山,华山只是一个符号,通过这个符号他可以创作出许多不同的作品。

《智取华山》是由郭维导演, 郭允泰、李金榜、田丹等人主演的一部战争片,电影于1954年1月在中国大陆公映。电影根据中国人民解放军在解放大西北的战役中的真实事件改编,讲述了解放军侦察小分队机智、勇敢地攻取华山的故事。

1983年国际劳动节放假期间,百尺峡等处发生上下山游人拥塞现象"造成突发性的游人摔伤事件"。

1988年7月15日,华山遭遇特大暴雨的袭击,16人丧生,100多棵古树被连根拔起,30余处登山道路被冲毁。

1982年,华山景区被批为首批国家级风景名胜区。

1999年,华山被命名为“全国旅游景区文明示范点”。

2001年,华山被列为国家首批AAAA级旅游区。

2011年,华山景景区被国家旅游局评为国家AAAAA级旅游景区。

“三高士”指郑遨、李道殷、罗隐之

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。