《春秋左传》,又名《春秋左氏传》《左氏春秋》《左传》。相传《春秋左传》的作者是左丘明,现在一般认为《春秋左传》成书于战国早期,受到当时礼崩乐坏的政治背景和重史文化的影响,最后编定者是一位儒家学者。

本页面主要目录有关于春秋左传的:作者、成书背景、体例、内容、思想、特色、影响、流传与研究、评价等介绍

《春秋左传》,又名《春秋左氏传》《左氏春秋》《左传》。相传《春秋左传》的作者是左丘明,现在一般认为《春秋左传》成书于战国早期,受到当时礼崩乐坏的政治背景和重史文化的影响,最后编定者是一位儒家学者。

本页面主要目录有关于春秋左传的:作者、成书背景、体例、内容、思想、特色、影响、流传与研究、评价等介绍

春秋左传

左氏春秋、左传

战国早期

一般认为由多人完成,另有说法为左丘明独立编撰

编年纪事体

《春秋左传》是解《春秋》的作品,全书共有18万余字,记载了从鲁隐公元年(公元前722年)到鲁悼公四年(公元前464年)间的重大历史事件,保存了关于礼仪制度、民风民俗、神话传说等的记录,体现了春秋时期的天命观和伦理观等。在史学理论与态度、文学描写等方面也都具有特色,对后世产生了深远影响。

《春秋左传》享有崇高的地位,它是中国古代第一部叙事完备的编年体史书,也是儒家的重要典籍,与《春秋公羊传》和《春秋榖梁传》合称为“春秋三传”。

有关《春秋左传》的作者,不同历史时期学者有着不同看法。

《史记·十二诸侯年表》中记载:“鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》”。不仅指出左丘明为《春秋左传》作者,还认为左丘明是忧心孔门弟子因观点歧异而导致的孔子《春秋》的误读,才编撰《左氏春秋》来训释《春秋》。这一观点被汉代之后的学者广泛接受。

唐代以来,啖助、赵匡、陆淳等人对这一观点表示了怀疑,其中赵匡直接否认了《春秋左传》与左丘明的关系,他认为《春秋左传》太过浅显,不会是有才能的左丘明所编,推测只是一般的“孔门后之门人”所写。宋明以来,很多学者赞成赵匡等人的看法,如程颐就认为“《春秋左传》非丘明作”;再如叶梦得,认为《春秋左传》的作者“殆战国周秦间人也”。

清朝学者在前人基础之上继续研究,其中桐城派代表人物姚鼐(nài)认为:“《左传》之书,非出一人所成”。这一观点受到了章太炎、钱穆、郭沫若等学者的认可,也是目前学界广泛接受的看法。

左丘明是与孔子同时期的有“君子”美誉的鲁国史官。关于左丘明的最早记载,见于《论语·公冶长》:“子曰:‘巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。’”

《史记》和《汉书》也是较早记载左丘明其人的史书典籍,《史记》中,司马迁称呼左丘明为“鲁君子”,《汉书》中班固称他为“鲁太史”。刘知几将两种说法结合,提出了“君子史”,也认为左丘明应当为鲁国有崇高品行的史官。至于左丘明的活动年代,刘知几认为左丘明与孔子大体同时,而左丘明去世时间稍晚于孔子。这一观点也是学界较为认可的观点。

乡献《左传精舍志·本传》《曹南文献录·列传》《丘氏家谱·姓名考》等中均记载左丘明是“楚左史倚相之后”。但正史中未见过类似记载。此外,关于左丘明的姓名也颇多争议,有左姓、丘姓、左丘姓等说法,且难以判断正误。杨伯峻先生的《〈左传〉成书年代论述》也说:“关于左丘明的可靠资料太少。”

《春秋左传》成书于春秋战国时期,有关这段时期的政治特征,詹子庆在《先秦史》中总结了五点:王室衰微;大国争霸战争纷繁;“蛮夷戎狄”进入中原;礼乐制度崩坏,僭越之事时常发生;奴隶、国人起义连绵不断。当时僭越之事频发,如鲁隐公三年(公元前657年)郑庄公质问周平王,并第一次进行“君臣交质”,再如鲁宣公三年(公元前660年)楚庄王问鼎,都是对周王室的示威。弑君现象也时常发生,如鲁襄公二十五年(公元前548年)崔杼弑君等。如孔子所说:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。”孟子也说“世衰道敝,邪说暴行又作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。”《春秋左传》就成书于这一特定时期。

《春秋左传》的产生与先秦的史官文化有着密切关系。可以说,《春秋左传》是先秦史官文化发展到高峰期的产物。

周代对于史官极为关注,据刘知几《史通》记载,周代有太史、小史、内史、外史、左史、右史等,各自职能不同,“太史掌国之六典,小史掌邦国之志,内史掌书王命,外史掌书使乎四方,左史记言,右史记事”。而到了西周末和春秋时期,周王室和诸侯国纷纷编写国史。《孟子·离娄下》中就有这样的记载:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后春秋作。晋之《乘》、楚之《梼杌》、鲁之《春秋》,一也。”《春秋左传》诞生于重史文化盛行的时代。

《春秋左传》是中国第一部叙事完备的编年体史书。《春秋左传》记事,如杜预总结的,是“以事系日,以日系月,以月系时,以时系年”,记载历史事件,先标年份,按鲁国的纪年法即“鲁国国君+在位时间”的形式标注,如“隐公元年”,次标出春、夏、秋、冬四时,再加月份和日期。《春秋左传》建立了一套记事流程,记事时间明确,便于后世考证研究。

《春秋左传》中也包含了部分纪传体和纪事本末体。如“重耳之亡”一事,这件事始于鲁僖公四年(公元前656年),前后经历了近二十年,《春秋左传》将绝大部分内容集中在鲁僖公二十三年(公元前637年),这一形式接近纪传体和纪事本末体,作为对编年体的补充,更能叙述一件事的始末。

《春秋左传》共六十卷,十八万字。全书每年记事,先列《春秋》经文,然后分条记事。其记事上起鲁隐公元年(公元前722年),下至鲁哀公二十七年(公元前468年),前后共计二百五十五年,最后有鲁悼公四年(公元前464年)事一条,记智伯之亡。所记内容与《春秋》有所出入,部分内容见于《春秋左传》而《春秋》未载,部分内容则见于《春秋》而《春秋左传》未载。其记事具体时间如下:

鲁国国君 | 记事年限 | 公元纪年法 |

隐公 | 元年至十一年 | 公元前722年至公元前712年 |

恒公 | 元年至十八年 | 公元前711年至公元前694年 |

庄公 | 元年至三十二年 | 公元前693年至公元前662年 |

闵公 | 元年至二年 | 公元前661年至公元前660年 |

僖公 | 元年至三十三年 | 公元前659年至公元前627年 |

文公 | 元年至十八年 | 公元前626年至公元前609年 |

宣公 | 元年至十八年 | 公元前608年至公元前591年 |

成公 | 元年至十八年 | 公元前590年至公元前573年 |

襄公 | 元年至三十一年 | 公元前572年至公元前542年 |

昭公 | 元年至三十二年 | 公元前541年至公元前510年 |

定公 | 元年至十五年 | 公元前509年至公元前495年 |

哀公 | 元年至二十七年 | 公元前494年至公元前468年 |

《春秋左传》不仅记载了鲁国历史,也涉及到其他国家的历史,记载的所有国家历史事件中晋国内容最多,鲁、楚次之,郑,齐又次之,卫、朱、周、吴、秦、越、陈各国更次之;不仅记载了春秋时期的历史事件,也保存了春秋以前的历史和传说,如鲁襄公四年的有穷后裔的兴亡史、鲁宣公三年的禹铸九鼎等;不仅记载历史事件,也交代了春秋时期的制度、文化等,极为丰富。

鲁隐公元年(公元前722年):郑庄公克段于鄢,太叔段出奔共(今河南辉县)。

鲁隐公四年(公元前719年):春,卫国州吁杀其君卫桓公而自立。九月,卫国卿大夫石磺杀其子石厚及州吁。史称“大义灭亲”。

鲁庄公八年(公元前686年):齐襄公为齐大夫所杀,齐国公子纠与管仲奔鲁,公子小白与鲍叔奔莒。

鲁庄公九年(公元前685年):齐国公子小白回到齐国,杀公子纠,立为国君,是为齐桓公。

鲁庄公十六年(公元前678年):周僖王封晋国的曲沃武公为晋侯,至是,武公完全吞并晋国。

鲁僖公四年(公元前656年):正月,齐桓公率诸侯之师伐楚,齐、楚订立盟约。十二月,晋国有“骊姬之乱”,太子申生自杀,公子夷吾、重耳出奔。

鲁僖公五年(公元前655年):十二月,晋国借道虞国灭掉虢国,回师又灭掉虞国。

鲁僖公九年(公元前651年):齐桓公与各国诸侯盟于葵丘,确立了霸主地位。晋献公卒。齐桓公率诸侯之师平定晋国内乱,迎纳夷吾回到晋国,是为晋惠公。

鲁僖公十三年(公元前647年):戎族攻伐东周,齐桓公派各诸侯去保卫周室。冬,秦国运送粮食到晋国,帮助晋国救灾。

鲁僖公十五年(公元前645年):秦晋韩原之战,晋国失败,晋惠公被秦国俘虏。

鲁僖公十七年(公元前643年):齐桓公卒,齐国内乱。

鲁僖公二十一年(公元前639年):秋,宋襄公会诸侯于盂(今河南睢县),楚国俘虏了宋襄公并攻打宋国。

鲁僖公二十二年(公元前638年):十一月,宋国与楚国交战于泓水,宋国失败。

鲁僖公二十四年(公元前636年):晋公子重耳回国即位,是为晋文公。

鲁僖公二十五年(公元前635年):晋文公平定东周王室之乱,取得南阳(今河南济源、温县)之地。

鲁僖公二十八年(公元前632年):晋楚城濮之战,楚国失败,晋国称霸中原。

鲁文公六年(公元前621年):秦穆公卒,殉葬者77人。

鲁宣公二年(公元前607年):赵穿弑其君晋灵公

鲁宣公三年(公元前606年):楚庄王伐陆浑之戎,问九鼎轻重。

鲁宣公十二年(公元前597年):晋楚邲之战,晋国失败。

鲁宣公十五年(公元前594年):鲁国实行税亩制。晋国灭赤狄潞氏。

鲁成公元年(公元前590年):鲁国作丘甲,增加军赋。

鲁成公二年(公元前589年):齐晋鞍之战,齐国失败。

鲁成公六年(公元前585年):晋国将都城由故绛(今山西翼城)迁到新田(今山西侯马市)。

鲁成公十三年(公元前578年):秦晋麻燧之战,秦国失败。

鲁成公十六年(公元前575年):晋楚鄢陵之战,楚国失败。

鲁成公十八年(公元前573年):晋国卿大夫栾书、中行偃杀晋厉公,晋悼公立。

鲁襄公十一年(公元前562年):鲁国季孙氏、孟孙氏、叔孙氏三家瓜分公室的三军,各得其一;晋国与楚国争霸,再次率齐、鲁等国军队攻打与楚结盟的郑国,迫使郑国服从晋国。

鲁襄公十八年(公元前555年):冬,晋国与鲁国攻伐齐国,进入齐国都城临淄。

鲁襄公二十五年(公元前548年):齐国大夫崔杼弑其君。

鲁襄公二十七年(公元前546年):晋、楚、齐、鲁、郑等国的卿大夫在宋国举行弭兵之会。

鲁襄公二十九年(公元前544年):吴国公子季札聘使鲁、卫、晋等国,吴国始与中原国家交往。

鲁昭公四年(公元前538年):郑国作丘赋

鲁昭公六年(公元前536年):郑国铸刑鼎,以为国家常法。

鲁昭公十三年(公元前529年):楚国内乱,楚灵王被杀,楚平王立。

鲁昭公二十五年(公元前516年):东周王室动乱,周大夫王子朝及召氏、毛氏、尹氏、南宫氏奉周之典籍奔楚。

鲁昭公二十七年(公元前515年):吴国公子光刺杀吴王,自立为王,是为吴王阖阎。

鲁昭公二十八年(公元前514年):晋国灭掉祁氏、羊舌氏两族,六卿势力增强。

鲁定公四年(公元前506年):吴攻楚,破楚国郢都,楚王奔随。

鲁哀公元年(公元前494年):吴国灭越国,越王勾践保于会稽。

鲁哀公十三年(公元前482年):吴王夫差北上与鲁哀公、晋定公在黄池会盟。

鲁哀公十四年(公元前481年):鲁哀公出猎获麟。

鲁哀公二十二年(公元前473年):越王勾践灭吴。

参考文献

《春秋左传》体现了“天德合一”的天命观。《春秋左传》的预言方式主要有两种,一是天命兆象和解说,这一预言的基础是相信人的命运受天控制,上天可以主宰人的生死和国家的兴亡;二是道德预言,这一预言的基础是相信道德能决定人的命运,有德之人受到上天庇护,无德之人受上天厌弃。这两种预言方式往往同时出现,道德与天命具有高度一致性,如鲁文公十八年(公元前609年)、鲁襄公二十五年(公元前548年)的齐懿公、齐庄公之被弑;鲁昭公十三年(公元前529年)楚灵王之死等,君主个人的失德行为引来上天的惩罚,最终导致死亡。如鲁文公十八年(公元前609年),《春秋左传》记载齐懿公将死,占卜原因却不是因为疾病,而是因为他曾侮辱邴歜(bǐngchù)的父亲的尸体、夺取阎职的妻子并奴役臣子,最终引来了祸患。

《春秋左传》建立起了较为完善的伦理体系,其中,礼是这一伦理体系的重心和最高范畴。郭齐勇在《中国哲学史》一书中写道:“《春秋左传》提到‘礼’字462次。”春秋二百四十二年的期间,君臣士大夫言及政治人生,无不以礼为准绳。《春秋左传》中认为礼是“天之经也,地之义也,民之行也”,掌握了礼就能“经国家,定社稷,序民人,利后嗣”。礼的内涵相当丰富,孝、敬、义、忠信、卑让都是礼的组成部分。这一观点和儒家的伦理观具有相似之处,体现了《春秋左传》对社会秩序和道德规范的自觉维护。

《春秋左传》历史观是建立在“天德合一”的天命观基础之上,包含三方面的内涵。一是认为“社稷无常奉,君臣无常位”,历史的演变和朝代的更迭都是自然规律。二是认为虽然历史不断演进,但也有不变的,“礼”和“德”这两者是社会存在德必然要素,永久不变。三是历史的演变有一定的目的性,历史是在天命的安排下,以实现“美善”道德为目标的活动。这一历史观为当时发生的各种重大历史事件提供了解释。

《春秋左传》明确了重要的史学理论。《春秋左传》提出史书的作用在于“上之人能使昭明”和“惩恶劝善”。“上之人能使昭明”指史书能够通过记载各个王朝的兴衰存亡,提醒本国统治者检查自己的政治得失,总结经验,吸取教训,以巩固政权。“惩恶劝善”是针对世界上所有人提出的。通过记载历史人物的言论行为来寄托史学家的褒贬态度,从而教导百姓行善去恶。

《春秋左传》也提出了史家的著史态度在于“尽而不污”。“尽”指史书要详尽的记载历史,“不污”指的是史家不能随意歪曲历史事实。如《春秋左传》大为赞赏的“董狐直笔”一事,晋灵公骄奢淫逸,意图杀屡次劝谏的赵盾。赵盾逃亡避难。后赵穿杀晋灵公,并请回赵盾。但史官董狐认为,赵盾身为正卿,国君被杀时虽然离开了都城,但并未走出国境;国君被杀后,也没有惩治凶手,应当背负“弑君”的骂名,并在史书上记录。《春秋左传》认为董狐“书法不隐”,担得起“良史”的美名,并通过对董狐行为的肯定进一步表现了“尽而不污”的史家态度,这四个字也成为了历代编修史书的指导原则。

战争描写

《春秋左传》记载了二百多年间的历史事件,这二百多年间,大大小小的战争共发生了四百八十多次,因此战争也就成了《春秋左传》的重要组成,如秦晋韩之战,晋楚城濮之战,齐晋鞌之战,晋楚邲之战等。在描绘战争方面,《春秋左传》的成功主要体现在以下两个方面:

一是善于将写战争和写人结合,通过写战争表现人物特定的性格和品质,通过写人物的活动和对话表现战争的紧张激烈。如僖公三十三年(公元前627年)的秦晋殽之战,重点写了秦师出征前蹇叔哭谏和战争结束后秦穆公的悔意,表现蹇叔的忠心和谋略以及秦穆公的知错能改,也反映出了这场战争秦国的重大损失和残酷性。

二是《春秋左传》不但写战争,而且注重分析战争中的各种影响因素与后续影响。通常,《春秋左传》会涉及战争的起因、交战双方的作战准备、双方在战斗中的心理变化、将帅的才能策略以及战争对交战双方带来的影响等。如晋楚城濮之战,战争前期和中期重点写了晋国军队的上下一心和晋文公的勤勉和美德,这也是作者认为的晋国取胜的原因。战争结束后,重点写晋国的势力的提升,晋文公被周天子尊为叔父,确定了其霸主地位。

《春秋左传》的这一写法不仅全面揭示了战争的内涵,也为后世的军事史学记录及战争文学创作提供了重要的参考范本。

人物描写

《春秋左传》并不是纪传体史书,但在叙述历史的同时也塑造出了一大批生动鲜明的人物形象,如晋文公重耳、子产等,给读者留下了深刻的印象。从写作手法来看,人物形象塑造的成功主要有以下几方面原因:

一是善于把人物置于矛盾冲突中,通过人物的语言和行动来表现人物的思想和性格。如在写曹刿时,先是渲染齐鲁两军交战的激烈场面,后写曹刿出场,冷静的分析局势、指挥作战,并与鲁庄公的急躁对比,从而表现出他的才能和临危不惧的心态。

二是善于写人物性格的变化过程。如在写晋文公时,选取了他人生的几个重要阶段,展现出了他从一个缺乏谋略、贪图安逸的公子成长为一个具有雄图伟略的君王的过程。

此外,在塑造人物时,《左传》已经开始使用补叙、追叙的手法。如僖公二十四年(公元前636年),在记述寺人披求见晋文公说明国内谋反时,追叙了当年寺人披两次追杀晋文公的事。

语言艺术

除了战争描写和人物刻画外,在语言运用上,《春秋左传》也取得了重大成就。

一是《春秋左传》语言的简练,如刘知几所概括的是“其言简而要”,以最简练的语言表达丰富的内涵。如隐公元年,《春秋左传》记载郑庄公对大臣所说的“多行不义,必自毙,子姑待之”和“不义不暱,厚将崩”等话语,虽然简单,但集中体现了郑庄公的处心积虑及对弟弟言行的暗自把握和控制。也因《春秋左传》的这种简练的语言风格,催生出了许多成语,如“多行不义必自毙”“众叛亲离”“风马牛不相及”等。

二是《春秋左传》中的外交辞令的艺术美。春秋时期,外交交往活动频繁,使臣在外交场合常发表各种谈话,力图影响对方。为了更好地达成这一目的,外交辞令不仅注重论证,也讲究陈述的先后和语气的缓急。从风格来看,外交辞令或委婉含蓄,或明朗直接,很能表现人物的心理活动并揭示人物的性格特征。如烛之武退秦师、孟明谢赐等都是外交辞令中的典范。

三是《春秋左传》中丰富多样的民谣的采用。如鲁襄公十三年,记载“孰杀子产,吾其与之”,表现百姓对于子产治国的不满。三年后,又记载“子产而死,谁其嗣之”,表现国人对于子产工作的认可。通过两则的对比,既体现了子产作为臣子的才干,也可见民谣的典论威力,能准确及时的反映政治。

《春秋左传》对后世的史学研究和史书编写有着深远影响。

在史学研究方面,《春秋左传》搜集和保存了大量的历史资料,全方面反映了春秋时期的社会生活。《春秋左传》所收内容包罗万象,有政治制度方面,如各国的官制、兵制等;社会阶级方面,如贵族、商人的活动;礼俗文化方面,如诸侯间的联姻关系、婚姻葬礼礼俗等。同时,《春秋左传》还记载部分上古时期的传说和故事,对于后世的研究起到了积极作用。

在史书编写上,《春秋左传》的写法直接影响了后世的史书写作。首先,《春秋左传》以人物活动为中心安排设置历史线索的谋篇布局启发了司马迁纪传体的创造。《春秋左传》中常以个别人物的活动为中心,在写人的同时记载历史,如以重耳的流亡为线索,写晋国的动乱和后期的崛起。

《春秋左传》前简后详的写法影响了后世史书的编写。据统计,《左传》全书记录了259年的历史,用字近20万,前期从鲁隐公到鲁宣公132年,用字只占全书的29%,而后期成公到悼公127年,用字却占了全书的71%。出现这种情况,既是由史料的掌握情况决定的,也与以史为鉴的写作目的相关,前期历史借鉴作用小,而后期借鉴作用越来越大。这种详近略远的写法,后来多为史家继承采用,成为中国古代史学的一个修史传统。

《春秋左传》还增加了史论的部分,在叙述后,通过议论性文字来表达作者的观点和看法。常使用的形式有两种,一是直接说“君子曰”“君子谓”,全书中约有二十余处;二是借孔子之口,用“孔子曰”“仲尼曰”来表达看法,全书有二十多处。《左传》把叙述与议论结合,为后代史家所沿用,如司马迁《史记》本纪和列传之后常有“太史公曰”的评论,形成了中国古代史学史论结合的优良传统。

《春秋左传》对于后世的文学创作尤其是叙事类作品产生了深远影响,《春秋左传》中的重要创作手法,如通过人物的对话、行为动作,人物对比等塑造人物;综合运用顺叙、倒叙、插叙、预叙、补叙等手法;加入叙述人声音;大量的引用经典、谚语和民间的口语等,都被后代的文学作品吸收借鉴。孙绿怡先生的《〈左传〉与中国古典小说》中说:“《左传》的叙事结构及基本要素,是古代小说严格的时空观念及以事件为线索结构的来源;《左传》对历史人物和事件的描写的倾向性,是古代小说重视作品教化作用的由来;《左传》以言行来表现人物的基本方法,是古代小说塑造人物形象在方法上的最初依据。无论从作品的形式、表现技巧,还是写作的风格、创作思想诸方面,都可以证明中国古代小说受《左传》影响之深。”。

汉代经学分为今文和古文两大派。“今文经”指用汉朝当时通行的文体写成的典籍,“古文经”则是用汉朝前的文字写成的。《春秋左传》属于古文经,是汉成帝时刘歆在整理藏书时发现的。刘歆认为,《春秋左传》是解释春秋最好的注本,于是向朝廷建议将其立于官学,然而,此举受到了今文博士的坚决抵制,并引发了两汉时期今古文学之争。后王莽篡位古文经学得到大力发展。在王莽的支持下《春秋左传》也被立为官学,并设立博士传授弟子。

刘歆之后贾逵、郑玄、服虔等人继续研究《春秋左传》。其中贾逵编写了《左氏条例》21篇,《左氏传解诂》30卷,《春秋左氏长经》20卷,但都已失传。郑玄、服虔也从不同角度注释和解说《左传》,并参与了当时与何休的论证,巩固和提升了左传的学术地位。

此外,东汉时期的王充、崔骃、马融等人也为《春秋左传》的传播做出了重要贡献。

三国时期研究《春秋左传》的学者主要有王肃、嵇康、张昭等人,基本承接了两汉传统。

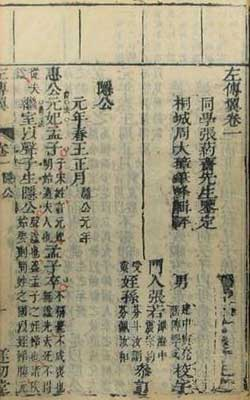

晋代杜预对《春秋左传》的流传和研究做出了突出贡献,他的《春秋经传集解》不仅是现存最早的《春秋左传》注本,同时也一直被认为是古代最佳的《春秋左传》注本。该书“分经之年,与传之年相附,比其义类,各随而解之”,将《春秋》经和《左传》合并在一起,并加以注释。李致忠先生在《宋版书叙录》中著录了该书的四个善本:南宋抚州公使库刻递修本、宋鹤林于氏家塾栖云阁刻元修本、元初相台岳浚荆溪家塾刻群经本以及宋龙山书院刻本《纂图互注春秋经传集解》三十卷。杜预之后,南朝的谢庄、刘之遴、沈峻等人继承了他的研究成果,其中谢庄首次对《春秋左传》进行了分国记事的尝试。北朝的《春秋左传》研究则更多受到汉代学者尤其是服虔的影响,代表学者如崔浩、贾思同、苏宽、徐遵明、乐逊等。

唐代孔颖达的《春秋左传正义》继承了隋朝刘炫的研究,也吸收了前人关于《公羊传》和《穀梁传》的研究,引用和保存了汉至六朝时期的名家注释,是对于唐代以前《春秋左传》研究的一次大总结,现存较好的版本有宋庆元六年绍兴府沈作宾刻八行本、宋建安刘叔刚刻十行本、明嘉靖李元阳刻本、明万历北监本、明末汲古阁刻本、阮元《重刊宋本十三经注疏》本等。唐代《春秋左传》学的著名研究成果还有刘知几的《史通》以及啖助、陆淳、赵匡三人的观点,对于后代《春秋左传》的研究和讨论同样产生了深刻的影响。

宋代的《春秋左传》研究,一方面继承了唐代的传统,另一方面也在尝试另辟新路。较有名的研究著作有苏辙的《苏氏春秋集解》12卷、吕祖谦的《春秋左氏传说》和《春秋左氏续说》。宋人还将编年体的《春秋左传》改编为纪传体或纪事本末体,如王当的《春秋列国诸臣传》等,开拓了左传的研究视野。

明末清初,重要的研究著作有顾炎武的《左传杜解补证》,该书广泛的搜集史料,影响了后来的研究者。此外,清朝初年,对于《春秋左传》的研究也延续着宋代的传统,改编《春秋左传》之风盛行,代表作有高士奇的《左传纪事本末》和马骕的《左传事纬》。

清朝中期的《左传》研究主要沿着两条路径前进,一是对于《春秋左传》的校勘,以段玉裁,赵坦、侯康等人为代表。二是对于杜(杜预)注孔(孔颖达)疏的研究,以惠栋的《左传补注》、洪亮吉的《春秋左传诂》、刘文淇的《左传旧疏考证》和焦循的《春秋左氏传杜氏集解补疏》为代表。

清朝晚期的《春秋左传》研究以刘逢禄《左氏春秋考证》和康有为《新学伪经考》为代表,提出了《春秋左传》系刘歆伪作的观点。

直到现当代,仍有众多学者研究《春秋左传》,较为有名的是童书业的《春秋左传研究》,杨伯峻的《春秋左传注》以及沈玉成的《春秋左传学史稿》。其中,童书业的《春秋左传研究》从史学角度切入,通过《春秋左传》梳理前秦史。杨伯峻的《春秋左传注》是1919年五四运动以来对《春秋经》和《春秋左传》全书校勘、新注的第一部著作,也是影响较大的著作。沈玉成的《春秋左传学史稿》上编概述《春秋》和三传,下编专写“春秋左传学史”,全面论述了从汉魏到当代学者对于《春秋左传》的研究。

后世学者对于《春秋左传》向来有较高的评价。晋代贺循说:“左氏之传,史之极也,文采若云月,高深若山海。”肯定了《春秋左传》在史学和文学上的突出成就。唐代刘知几说:“其言简而要,其事详而博,信圣人之羽翮,而述者之冠冕也。”肯定了《春秋左传》的语言艺术。宋代朱熹则是从《春秋左传》与《春秋》的关系入手,说:“看《春秋》,且须看得一部《左传》,首尾意思通贯,方能略见圣人笔削,与当时事之大义。

清代章学诚对《春秋左传》的章法大加赞赏,说:“离合变化,奇正相生,如孙吴用兵,扁仓用药,神妙不测,几于化工,其法莫备于《左传》”。(清)梁启超也从语言、章法入手,说:“《左传》文章优美,其记事文对于其复杂之事项,如五大战役等,纲领提掣得极严谨而分明,情节叙得极委曲而简洁,可谓极技术之能事,其记言文渊璐美茂,而生气勃勃,后此亦殆未有其比。”

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。